Слабомодифицированные костяные орудия раннего верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры

Автор: Боманн М., Козликин М.Б., Плиссон Х., Шуньков М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Археологические исследования плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры в 2017 г. позволили выявить серию предметов, на основе которых были получены новые данные об использовании кости в раннем верхнем палеолите Алтая. Речь идет о слабомодифицированных орудиях, которые представляют собой битые фрагменты кости, использовавшиеся без дополнительной обработки, без придания какой-либо специальной формы заготовкам. Такие изделия можно рассматривать в качестве орудий только на основании следов от использования: сколов, уплотненных участков и забитости, сглаженности, вдавления, линейных следов, связанных с повторяющимися контактами кости с обрабатываемым материалом. Орудия этого типа, представленные также в среднепалеолитических слоях, могут свидетельствовать о длительности существования древних традиций использования кости.

Горный алтай, денисова пещера, ранний верхний палеолит, слабомодифицированные костяные орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/145144934

IDR: 145144934 | УДК: 903.01

Текст научной статьи Слабомодифицированные костяные орудия раннего верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры

В Денисовой пещере найдены наиболее древние на территории Северной и Центральной Азии украшения. Подвески, бусины, пронизки, кольца, выполненные из ко стей и зубов животных, бивня мамонта, скорлупы яиц страуса и поделочного камня, обнаружены в отложениях возрастом 45–50 тыс. лет. При обработке этих материалов использовались инновационные для палеолита технические приемы, такие как резание, скобление, про-50

стое и скоростное станковое сверление, шлифовка и полировка.

В одном слое вместе с украшениями залегали костяные орудия – шилья и иглы с ушком. Такие изделия, предназначенные для различных видов сложной деятельности, а также предметы неутилитарного назначения в технологическом и в социальном плане маркируют начало эпохи верхнего палеолита. Последние исследования позволили дополнить верхнепалеолитический комплекс Денисовой пещеры еще одной категорией изделий из кости – слабомодифицированными орудиями. В 2017 г. серия таких орудий была обнаружена в отложениях слоя 11 в южной галерее пещеры, для которых по кости получена 14С (AMS)-дата 48 650 + + 2 380/– 1 840 л.н. (KIA 25285 SP 553/D19).

Для слабомодифицированных орудий не характерна специальная формообразующая подготовка посредством скобления, резания или абразивной обработки. Такие изделия идентифицируются как орудия не по типологическим признакам, а на основе следов использования. Заготовками для слабомоди-фицированных орудий служили фрагменты трубчатых ко стей крупных млекопитающих размера бизона, благородного оленя. Судя по морфологии фасеток сколов, раскалывание кости было намеренным. Негативы сглажены, профиль закругленный или V-образный, образует с необработанной поверхностью острый угол. Такие признаки характерны для расщепления свежей кости [Villa, Mahieu, 1991]. В ряде случаев фасетки имеют ступенчатый залом, что указывает на разламывание материала.

При отсутствии ремонтажа сложно сказать, осуществлялось расщепление кости в рамках целенаправленной технологической последовательности или подходящие фрагменты выбирались в ходе разделки туш и извлечения костного мозга. Тем не менее для большинства орудий характерна удлиненная форма, что подразумевает раскалывание кости для получения заготовок, а не просто раздробление. Скорее всего, использование кости для дальнейшего изготовления орудий подразумевалось заранее, даже если кости раскалывались в рамках процедур, связанных с употреблением мяса в пищу. В дальнейшем некоторые из фрагментов после минимальной подработки использовались в соответствии с возникающей необходимостью.

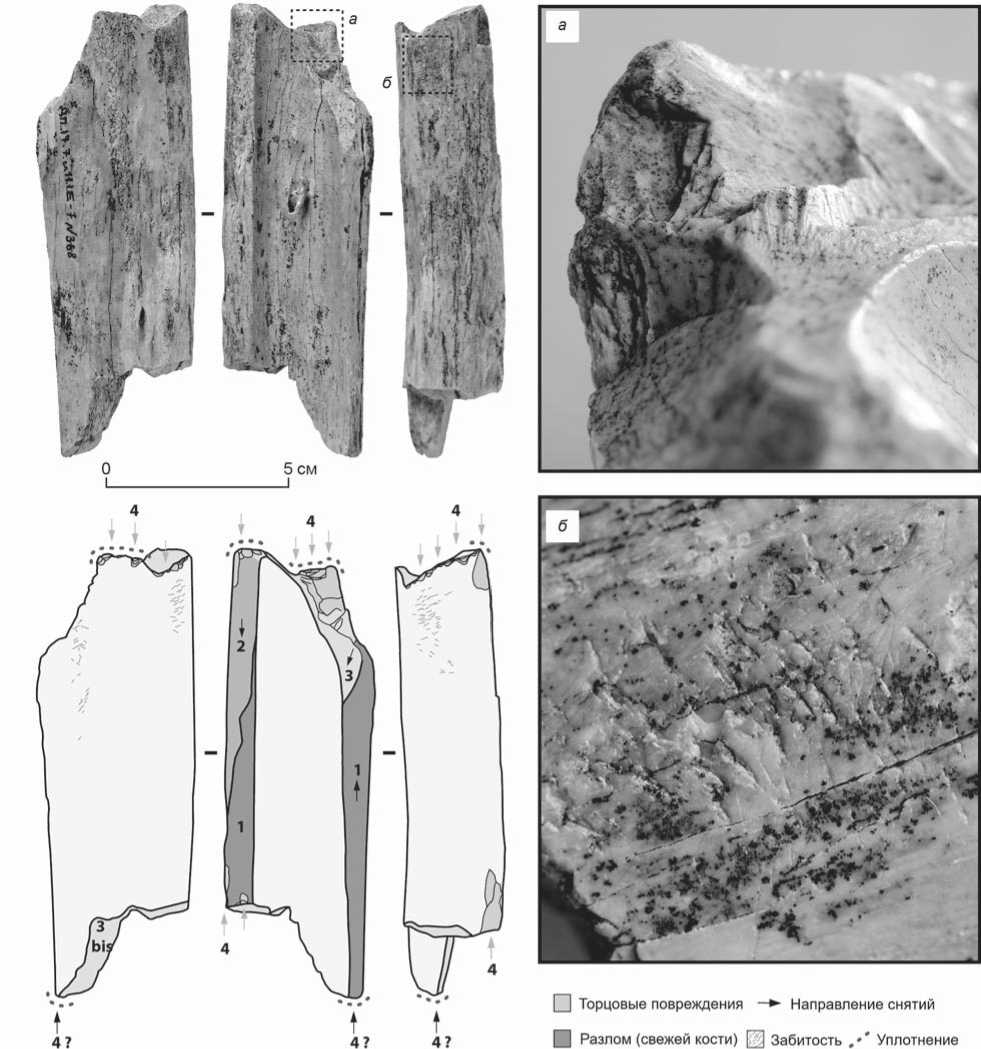

В коллекции из слоя 11 шесть орудий определены как по средники. Это изделия длиной от 5 до 19 см (в среднем 11 см), шириной ок. 4 см и толщиной от 0,6 до 1,5 см. Орудия имеют характерные следы от использования на одном или обоих концах: негативы мелких отщеповых снятий (рис. 1, а), участки с уплотненными волокнами и сглаженности. Такие следы появляются в результате серии повторяющихся ударов между посредником и обрабатываемым материалом, с одной стороны, и между посредником и ударником – с другой [Provenzano, 1998]. Проксимальная часть орудия, как правило, несет больше негативов сколов, чем дистальное окончание, но при этом оно более сглажено и имеет уплотненные участки и микроснятия. Вместе с тем в интерпретацию локализации и интенсивности следов некоторую неточность может вносить наличие трансверсальных трещин, возникающих в процессе использования орудия и остающихся на всей поверхности предмета или на его рабочей части (рис. 1).

Особенности кости как материала состоят в том, что до некоторой степени она способна абсорбировать энергию и реверсивно деформироваться в двух направлениях. Из-за этого материал как бы запоминает ранее полученную деформацию (уплотнение, сжатие). Если сила импульса превышает степень эластичности и пластичности материала, то он разрушается (снятия, сколы). Более того, сопротивляемость кости в разных направлениях различна. Достаточно резистентная к давлению и ударам по продольной оси, ко сть хорошо подходит для изготовления посредников, однако она довольно хрупкая в поперечном направлении. Таким образом, если направление ударов существенно отклоняется от поперечной оси орудия, это может привести к трещине. Разрушение может быть связано и с длительным использованием, «усталостью» материала. Следует отметить, что орудие, представленное на рис. 1, б , использовалось также в качестве ретушера.

Идентификация костяного скребла (3,8 × 1,9 × × 0,25 см) является более сложной задачей. В первую очередь потому, что предмет не целый – сохранился фрагмент рабочего края и основной его части. Помимо этого, изделие имеет крайне мало аналогов, с которыми можно было бы его сопоставить. На орудии представлены следы износа того же типа, что и на посредниках, однако их локализация на латеральных участках кости в данном случае допускает вероятность появления этих следов в результате употребления в пищу хищниками. Морфологические критерии, позволяющие отличить следы антропогенного воздействия от следов, оставленных хищниками, существуют, но они не всегда достаточны [Blumenchine and Selvaggio, 1988; Galán et al., 2009]. В данном случае на антропогенный генезис этих следов указывает ориентация снятий, их повторяемость и перекрывание друг друга, что является самой важной характеристикой.

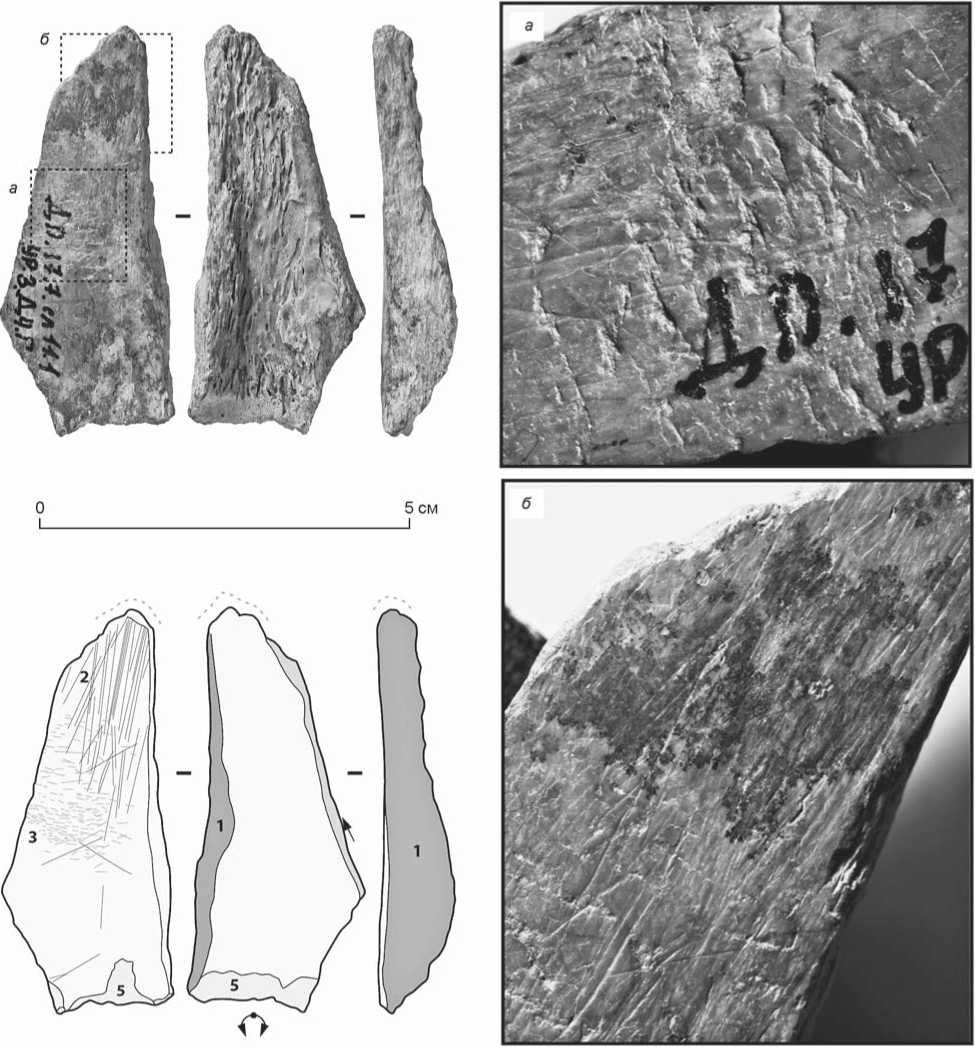

Последнее орудие – ретушер (5,4 × 2,2 × × 0,45 см), классический для каменного века тип орудия, встречающийся начиная с нижнего палеолита и до эпохи неолита. Следы использования связаны с участками уплотнения, которые образуются в результате повторяющегося контакта между поверхностью ко сти и лезвийной частью каменного орудия. Если в последнее время авторы все чаще сходятся во мнении, что ретушеры использовались как отбойники для ретуши [Mallye et al., 2012; Tartar 2012], то их предшественники предполагали использование ретушеров также в качестве

5 см

□ Торцовые повреждения —► Направление снятий

□ Разлом (свежей кости) И Забитость ,•* Уплотнение

Рис. 1 . Посредник из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры. Фото и прорисовки М. Боманн. а – снятия, полученные в результате раскалывания перпендикулярно оси орудия; б – углубления, полученные в результате контакта с лезвийной частью каменного орудия.

отжимников [Щелинский, 1983]. В.Е. Щелинский различает два способа их использования. В первом случае (отбойник) следы обычно образуют более или менее вогнутую фасетку, шероховатую наощупь, с большим количеством коротких рисок и выемок. Последние вытянутые, разной длины и, что важно, направлены поперек оси орудия [Там же, с. 93]. Во втором случае (отжимник) следы представлены параллельными рисками и более короткими выемками, менее глубокими, чем 52

при раскалывании. Они более или менее узко локализованы и сконцентрированы на определенных участках фрагментов кости. Обычно они ориентированы в обратном направлении или поперек продольной оси ретушера [Там же, с. 96]. На нашем орудии следы ближе ко второму типу, связанному с отжимом. Повторяемость их ориентации и их морфология говорят об определенной ритмичности движения при ретушировании (рис. 2, а). Следует отметить, что поверхность этого предмета предва- рительно была подготовлена скоблением (рис. 2, б) на этапе подготовки или в процессе подживления орудия, или в ходе предшествовавших операций по разделке туш.

Слабомодифицированные орудия (или, скорее, их многочисленность в костяных индустриях) до недавнего времени оставались незамеченными в силу повсеместности диагностирующих критериев. Для Денисовой пещеры, помимо прочего, характерна хорошая сохранность кости, что упрощает возможности анализа этих материалов. Предварительные результаты работы со среднепалеолитическими материалами из пещеры позволяют сделать вывод, что этот тип орудий может рассматривать-

□ Разлом (свежей кости) —► Направление снятий

РЯ Линейные следы Измененная часть О Разлом на изгибе

Рис. 2 . Ретушер из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры. Фото и прорисовки М. Боманн.

а – углубления, полученные в результате повторяющихся контактов с лезвийной частью каменного орудия; б – следы скобления наружной поверхности.

ся как достаточно архаичный. Начиная со среднего палеолита они выполнены также на оббитых фрагментах кости, но при этом для их обработки не использовались такие техники, как, например, скобление. Это может указывать на продолжение и развитие более древних традиций. Для дальнейшего определения роли слабомодифицированных костяных орудий в рамках деятельности сообществ, обитавших в Денисовой пещере, необходимо создать большую серию экспериментальных эталонов, которые позволят трасологически сопоставить эти данные с археологическими материалами.

Работа выполнена за счет гранта РФФИ № 17-2904206, при поддержке Центра франко-российских исследований в Москве в рамках постдокторских исследований (2015), а также фонда FYSSEN (2016) и российско-французской лаборатории LIA Artemir (2015–2017).

Список литературы Слабомодифицированные костяные орудия раннего верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры

- Щелинский В.Е. К изучению техники, технологии изготовления и функций орудий мустьерской эпохи // Технология производства в эпоху палеолита. - Л.: Наука, 1983. - С. 72-133.

- Blumenshine R.J., Selvaggio M.M. Percussion marks on bone surfaces as a new diagnostic of hominid behavior // Nature. - 1988. - N 333. - P. 763-765.

- Galân A.B., Rodriguez M., Juana S., Diminguez-Rodrigo M. A new experimental study on percussion marks and notches and their bearing on the interpretation of hammerstone-broken faunal assemblages // J. of Archaeol. Sci. - 2009. - N 36. - P. 76-784.

- Mallye J.-B., Thiebaut C., Mourre V., Costamagno S., Claud E., Weisbecker P. The Mousterian bone retouchers of Noisetier Cave: experimentation and identification of marks // J. of Archaeol. Sci. - 2012. - N 39. - P. 1131-1142.

- Provenzano N. Fiche générale des objets à biseau distal // Fiches typologiques de l'industrie osseuse préhistorique. -Treignes: Éditions du CEDARC, 1998. - Cahier VIII: Biseaux et tranchants. - P. 5-16. - (Commission de nomenclature sur l'industrie osseuse préhistorique).

- Tartar E. Réflexion autour de la fonction des retouchoirs en os de l'Aurignacien ancien // Bul. de la Société préhistorique française. - 2012. - Vol. 109. - N 1. - P. 69-83.

- Villa P., Mahieu E. Breakage patterns of human long bones // J. of Human Evol. - 1991. - N 21. - P. 27-48.