Слагаемые точного земледелия

Автор: А.И. Беленков, Е.В. Березовский, С.В. Железова

Журнал: Фермер. Поволжье @vfermer-povolzhye

Рубрика: Вести из Тимирязевки

Статья в выпуске: 3 (91), 2020 года.

Бесплатный доступ

В этом году исполняется 13 лет со дня закладки и начала научных исследований в полевом опыте Центра точного земледелия (ЦТЗ), входящего в состав Полевой опытной станции Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. Напомним, что в 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева впервые в стране был создан Центр точного земледелия (ЦТЗ), в задачу которого входит разработка и освоение технологии точного земледелия в полевом опыте.

Короткий адрес: https://sciup.org/170177607

IDR: 170177607

Текст научной статьи Слагаемые точного земледелия

В этом году исполняется 13 лет со дня закладки и начала научных исследований в полевом опыте Центра точного земледелия (ЦТЗ), входящего в состав Полевой опытной станции Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. Напомним, что в 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева впервые в стране был создан Центр точного земледелия (ЦТЗ), в задачу которого входит разработка и освоение технологии точного земледелия в полевом опыте.

Цель полевого опыта – дать сравнительную оценку общепринятой традиционной технологии возделывания полевых культур и технологии точного земледелия, основанной на использовании новой современной сельскохозяйственной техники и сопутствующего спутнико- вого программного обеспечения международной системы GPS, позволяющих экономно и адресно проводить агротехнические приемы: посев, внесение удобрений, исходя из пестроты почвенного плодородия, применение химических средств защиты растений, поделяночную уборку урожая с составлением электронных карт [1].

В рамках четырехпольного зернопропашного севооборота викоовсяная смесь на корм – озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень сравнивается эффективность двух технологий (традиционной и точной), а также вариантов отвальной, минимальной и нулевой обработки почвы. Первый вариант включал обработку оборотным плугом Eur Opal на 20-22 cм под все культуры, второй – обработку культиватором Pegasus на 12-14 см под картофель и ячмень. Вариант «нулевой» обработки (прямой посев) предусматривался только под озимую пшеницу и вику с овсом на корм.

Таблица 1. Ширина стыковых междурядий и величина отклонений от стандартной величины междурядий сеялки

|

Культура |

Сеялка Д-9-30* (отвальный фон) |

DMС* (минимальный) |

||||

|

По маркеру |

Автопилот |

Автопилот |

||||

|

Ширина стыкового междурядья, см |

Отклонение, см |

Ширина стыкового междурядья, см |

Отклонение, см |

Ширина стыкового междурядья, см |

Отклонение, см |

|

|

2008 год |

||||||

|

Ячмень |

15,4 |

+3,4 |

13,5 2009 год |

+1,5 |

- |

- |

|

Ячмень |

14,0 |

+2,0 |

12,3 |

+0,3 |

- |

- |

|

Вика + овес |

- |

- |

10,7 |

-1,3 |

18.1 |

-0,7 |

|

Оз. пшеница |

16,3 |

+4,3 |

14,3 |

+2,3 |

17,3 |

-1,5 |

|

Ячмень |

15,2 |

+3.2 |

2010 год 13,2 |

+1,2 |

- |

- |

|

Вика + овес |

- |

- |

13,7 |

+1,7 |

19,1 |

+0,3 |

|

Оз. пшеница |

17,0 |

+5,0 |

13,5 2011 год |

+1,5 |

20,2 |

+1,4 |

|

Ячмень |

16,1 |

+4,1 |

14,6 |

+2,6 |

- |

- |

|

Вика+овес |

- |

- |

12.6 |

+0,6 |

20,0 |

+1,2 |

|

Оз. пшеница |

17,0 |

+5,0 |

13,5 |

+1,5 |

20,2 |

+1,4 |

|

Ячмень |

15,2 |

+3,2 |

Среднее 13,4 |

+1,4 |

- |

- |

|

Вика+овес |

- |

- |

12,3 |

+0,3 |

19,0 |

+0,2 |

|

Оз. пшеница |

16,7 |

+4.7 |

13,8 |

+1,8 |

19,2 |

+0,4 |

Примечание: * – ширина междурядий сеялок Д-9-30 – 12 см, DMS – 18,8 см; викоовсяная смесь высевалась только с использованием автопилота по обоим вариантам обработки почвы.

К числу определяющих элементов технологии точного земледелия относится посев (посадка) с.-х. культур с использованием навигационного оборудования, т.е., автопилота. Этот прибор использует систему GPS, составляющими которой являются спутниковая антенна, фиксирующая прием сигналов от спутников на данной местности и бортовые компьютеры, управляющими работой машин и агрегатов в системе точного земледелия [2].

Результаты четырехлетнего испытания различных сеялок, используемых в опыте, и способов посева с.-х. культур приведены в таблице 1. В наших исследованиях посев зерновых культур (озимой пшеницы и ячменя) проводился, в одном случае, по автопилоту, в другом, по маркеру. При этом посев озимой пшеницы и ячменя на отвальном фоне осуществлялся сеялкой точного высева Д-9-30 с применением системы GPS и маркера. По варианту нулевой (без обработки) почвы проводился посев пневматической сеялкой прямого посева DMС-3 только с использованием автопилота. Маркер при работе этой сеялки использовать не удается в силу конструктивных и технических недоработок. Посев викоовсяной смеси сеялкой Д-9-30 на вспашке, DMС-3 на нулевом фоне осуществляли с применением автопилота, маркеры в обоих случаях не применяли.

В отдельные годы исследований наблюдается неодинаковая ширина стыковых междурядий между смежными (встречными) проходами сеялок при посеве зерновых культур по маркеру и автопилоту. В среднем за период исследований при посеве ячменя и озимой пшеницы отклонения величины стыковых междурядий при посеве по маркеру соответственно составляли 3,2 и 4,7 см, тогда как при использовании автопилота в системе GPS их значения составили 1,4 и 1,8 см. При посеве зерновых культур использование навигационного оборудования точного позиционирования обеспечивало размер стыковых междурядий менее агротехнически предусмотренной для данной операции величины, которая составляет ±2,5 см. Еще более снижалась величина стыкового междурядья, в среднем за 3 года, при посеве по автопилоту у вики с овсом, она равнялась +0,3 см.

Посев викоовсяной смеси и озимой пшеницы на делянках точного земледелия по нулевой обработке с применением средств навигации также давал положительный результат. При таком же агротребовании к величине стыковых междурядий, на кормовой культуре отклонения составили +0,2 см, на зерновой – +0,4 см, что на много меньше допустимых ±2,5 см.

Рис. 1. Вид поля ячменя, посеянного по маркеру (слева) и по автопилоту (справа)

Таким образом, в нашем опыте испытание автопилота в системе GPS в течение четырехлетнего срока оказывало положительное влияние на качество и конструкцию посевов зерновых культур и викоовсяной смеси на корм. Поскольку положительный результат был доказан в течение ряда лет, в дальнейшем для посева этих культур мы использовали только средства навигации независимо от технологии возделывания с.-х. культур.

На рисунке 1 показан внешний вид посевов ячменя при разных способах посева. На рисунке 2 посевы ячменя, проведенные ночью.

Использование средств спутниковой навигации (автопилот) возможно в условиях ограниченной видимости (ночь, туман, задымление и прочее).

Посадка картофеля осуществляется картофелесажалкой GL-34T со стандартным междурядьем 75 см по автопилоту и маркеру (таблица 2).

Рис. 2. Посевы ячменя, выполненные в темное время суток

Рис. 3. Посадка картофеля и гребнеобразование по автопилоту

Заданная траектория движения агрегата, с использованием системы GPS, повторяется на варианте точного земледелия в ходе проведения гребнеобразования по всходам картофеля. По традиционной технологии возделывания картофеля этот прием проводится при визуальном контроле, т.е. движением агрегата управляет механизатор. Ширина междурядий между проходами картофелесажалки при использовании маркера и автопилота разнилась по отдельным годам незначительно, составляя по традиционной технологии интервал в среднем от 60-65 до 80-85 см, т. е. отклонение от стандартного междурядья сажалки (75 см) в пределах от -10 до ±15 см. Применение системы GPS при выполнении технологии точного земледелия обеспечивало отклонение в прямолинейности смежных рядков от 1,5 до 3,5 см. Важным условием развития полноценного растения картофеля является его расположение по отношению к центральной части гребня, формируемое в ходе проведения гребнеобразования после появления всходов. Проведение гребнеобразования в посадках картофеля, которые возделывались по традиционной технологии, обеспечивало формирование растений картофеля с отклонениями от центра от 5 до 15 см по отдельным годам. Это обуславливало односторонние изменения нарастания вегетативной части, неравномерность в образовании и развитии подземных клубней. При выполнении технологии точного земледелия растения картофеля располагались практически по центру рядка с допустимым отклонением порядка 1,5-3,5 см (рисунок 3).

Второй компонент системы точного земледелия – внесение удобрений и средств химической защиты растений (гербицидов) в зависимости от состояния культурных растений, наличия и обилия сорняков на отдельных участках поля с применением специальных сканеров и сенсоров, корректирующих количество вносимых удобрений и препаратов [3]. В наших опытах для выполнения указанных операций использовали сенсорные датчики Green Seeker (Германия) и N-sensor ALS (США) (рисунок 4, 5).

Неоднородность почвенных свойств оказывает существенное влияние на развитие посевов озимой пшеницы. Это может проявляться в недружном появлении всходов, неравномерной перезимовке и, следовательно, формировании неоднородного посева. Именно в этом случае наиболее эффективно применять такой элемент точного земледелия, как дифференцированное внесение азотных подкормок.

В полевом опыте Центра точного земледелия прове-

дение корневых подкормок аммиачной селитрой проводится дважды за вегетационный сезон: после схода снега (при возобновлении вегетации ранней весной) и в фазу колошения. Первая подкормка обеспечивает нормальное развитие посевов, т.е. формирование продуктивной биомассы, вторая подкормка предназначена для налива зерна высокого качества (с содержанием белка на уровне 13-14% и выше). Обе подкормки проводятся с учетом развития биомассы посевов с использованием оптического датчика N-sensor ALS Yara.

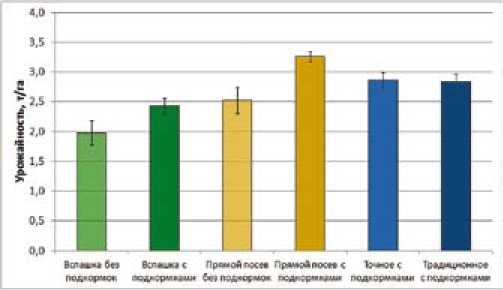

Проследим на примере 2014 г. влияние подкормок на урожайность озимой пшеницы (рисунок 6).

Наиболее контрастна разница в урожайности озимой пшеницы при сравнении делянок с применением подкормки по двум обработкам почвы: на варианте «прямой посев» урожайность была выше на 0,8 т/га по сравнению

Рис. 4. Сенсорный датчик GreenSeeker

Таблица 2. Ширина смежных междурядий и расположение растений картофеля на гребне при различных технологиях возделывания

|

Год |

Ширина междурядий при посадке, см |

Расположение растений на гребне, см |

|||

|

маркер |

автопилот |

маркер |

автопилот |

||

|

2008 |

от 62-до 85 |

75 ± 3,5 |

от центра ± 10-13 |

от центра ± 3,5 |

|

|

2009 |

от 65-до 81 |

75 ± 2,8 |

от центра ± 6-10 |

от центра ± 2,8 |

|

|

2010 |

от 60-до 80 |

75 ± 3,3 |

от центра ± 5-15 |

от центра ± 3.3 |

|

|

2011 |

от 70 до 90 |

75 ± 1,5 |

от центра ± 5-15 |

от центра ± 1.5 |

|

|

Среднее |

от 64 до 84 |

75 ± 2,8 |

от центра ± 7-13 |

от центра ± 2,8 |

► |

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Таблица 3. Рентабельность применения азотных подкормок озимой пшеницы в опыте ЦТЗ, 2014г

|

Вариант опыта |

Урожайность, т/га |

Получено зерна на 1 кг внесенного азота |

Рентабельность применения азотных удобрений, % |

|

Контроль |

2,0 |

- |

- |

|

Традиционное земледелие, вспашка, азот 70 кг/га |

2,4 |

5,7 |

46 |

|

Точное земледелие, вспашка азот 53 кг/га |

2,4 |

7,5 |

93 |

Таблица 4. Урожайность с.-х. культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га

При разных технологиях возделывания подкормки имеют разную эффективность, но в любом случае применение удобрений окупается прибавкой урожая. Рентабельность применения азотных подкормок на посевах озимой пшеницы в 2014 г. приведена в таблице 3.

Помимо обеспечения прибавки урожая озимой пшеницы при применении азотных подкормок, азот, оставшийся в почве после подкормок, усваивается промежуточной культурой – горчицей, которая заделывается в почву поздней осенью в качестве сидерата. Последействие применения азотных удобрений в виде подкормки проявляется в том, что на удобренных площадках биомасса горчицы выше, чем на контрольных полосах без подкормок, следовательно, и обогащение почвы органикой в этих местах также выше. После заделки горчицы почва становится более рыхлой, повышается ее влагоудерживающая способность, и последующая культура севооборота дает прибавку урожая.

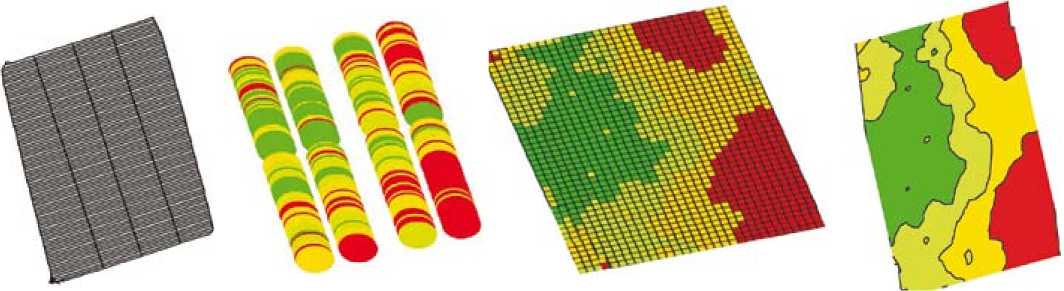

Третьим слагаемым элементом точного земледелия является – оценка содержания элементов питания почвы каждого конкретного участка поля. Один из способов такой оценки – отбор огромного количества почвенных проб, после чего каждый образец анализируется, определяется содержание в нем азота, фосфора, калия, микроэлементов, в результате чего формируется карта плодородия (рисунок 7).

Эта карта загружается в специальную программу SMS Advanced, формирующую задания для бортового компьютера машины для внесения удобрений. В результате на каждый квадратный метр поля будет внесено именно то количество удобрений и микроэлементов, которые необходимы именно этому участку.

Есть другой способ получения того же результата, который нам представляется предпочтительнее. Можно идти от обратного и анализировать не состояние почвы, а во время уборки оценивать урожайность не в среднем, а на каждом конкретном участке. Исходя из этих данных, составляется карта урожайности того или иного поля. По этой карте, зная, какие участки поля дали больший урожай, а какие меньший, можно планировать программу внесения удобрений, возвращая почве то, что мы у нее забрали.

Рис. 5. Сенсорный датчик N-sensor ALS

Рис. 6. Сравнение урожайности озимой пшеницы на разных вариантах опыта в 2014 г. Высота столбцов – средняя урожайность по вариантам, «усики» – 95%-ный доверительный интервал

Урожайность является важнейшим интегрирующим показателем эффективности и продуктивности посевов, которая зависит не только от применяемой технологии, но также и от метеоусловий вегетационного сезона и от неоднородности почвенных свойств конкретного поля [4]. В таблице 4 приведена урожайность с.-х. культур в полевом опыте ЦТЗ.

В среднем за годы исследований существенных различий в отношении влияния технологии возделывания на урожайность сельскохозяйственных культур не установлено. Только в отдельные годы проявлялось незначительное преимущество точного земледелия на картофеле. Это связано с формированием полноценно развивающихся растений по центру гребня, образованным в ходе гребнеобразования с использованием автопилота. Такая технология позволяет получить более высокий урожай картофеля хорошего качества. При оценке различий в урожайности сельскохозяйственных культур по вариантам обработки почвы следует отметить, что лучше реагировали на вспашку картофель, ячмень и викоовсяная смесь, нулевую обработку – озимая пшеница. Однако, при анализе ситуации по отдельным годам исследований, следует обратить внимание, что по большинству лет урожайность озимой пшеницы по вспашке превышала прямой посев, за исключением 2014 г., когда озимая пшеница по отвальной обработке сформировала урожай в 1,7 раза меньше нулевой, вследствие значитель- Ilk

b

а

d

Yield Mass (Dry) (tonne ha)

-

■ 6.12 - 7.50

5.51 - 6.12

4.77 - 5.51

-

■ 3.18 - 4.77

Рис. 7. Различное представление данных об урожайности с.-х. культур а – сетка сплошного учета урожайности;

b – точки по центру каждой ячейки сетки сплошного учета, размер точки 10м;

c – сетка 3×3 м;

d – контур.

ного выпада всходов на отвальном фоне из-за частых и обильных осадков осенью 2013 г. Поэтому, средняя за 8 лет урожайность культуры на прямом посеве превышает вспашку как по точной, так и традиционной технологии на 0,08-0,12 т/га. Неоднозначно выглядит влияние отвальной и минимальной обработок на урожайность ячменя. В половине лет периода исследований преимущество за минимальной обработкой, но говорить о существенном преимуществе какой либо обработки не приходится, поскольку различия в среднем составляли 0,09-0,12 т/га в пользу вспашки. Достаточно отчетливо по большинству лет начала исследований отмечается более высокая урожайность зеленой массы викоовся-ной смеси на прямом посеве, однако в последние годы приоритет принадлежит отвальной обработке, в среднем за период он составил 1,2 т/га. Картофель наибольшей продуктивностью отзывался на отвальную обработку почвы. За все годы исследований урожайность клубней картофеля по вспашке превышала минимальную обработку по точной технологии на 2,5 т/га, по традиционной – на 2,9 т/га. Это еще раз подтверждает необходимость глубокой обработки почвы под картофель, притом, что минимальная обработка с применением современных орудий так же достаточно эффективна [5].

Таким образом, в полевом опыте Центра точного земледелия реализуются задачи экономии средств и экологической безопасности, при использовании автопилота все агроприемы могут выполняться качественно и круглосуточно. Четкого преимущества точной технологии, исходя из урожайности с.-х. культур, не выявлено. Под отдельные культуры зернопропашного севооборота следует применять комбинированную систему основной обработки дерново-подзолистой почвы, сочетающую отвальный, минимальный и нулевой способы.

А.И. Беленков, Е.В. Березовский, С.В. Железова

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева f

Список литературы Слагаемые точного земледелия

- Балабанов В.И. Навигационные технологии в сельском хозяйстве. Координатное земледелие: Учебное пособие / В.И. Балабанов, С.В. Железова, Е.В. Березовский, А.И. Беленков, В.В. Егоров. – М.: Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. –148 с.

- Точное сельское хозяйство (precision agriculture) / Под ред. Д. Шпаара, А.В. Захаренко, В.П. Якушева.– СПб-Пушкин, 2009.– 400 с.

- Беленков А.И., Железова С.В., Березовский Е.В., Мазиров М.А. Элементы технологии точного земледелия в полевом опыте РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева // Известие ТСХА. – 2011.– Вып. 6. – С. 90-100.

- Alexey Belenkov, Mikhail Mazirov, Valeria Arefieva Theoretical and practical aspects of basic soil treatment in the conditions of modern soil management systems in Russia // Eurasian Journal of Soil Science. – 2018. – №7 (4). – Р. 300-307.

- Беленков А.И., Березовский Е.В., Железова С.В. Совершенствование технологии возделывания картофеля в системе точного земледелия // Картофель и овощи. – 2019. – №6. – С. 30-34.