Следы боевого применения на лезвии палаша из погребения кыргызского могильника Коя-2

Автор: Волков П.В., Скобелев С.Г., Митько О.А., Андреев О.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В эпоху чаа-тас в погребениях енисейских кыргызов, хоронивших своих умерших по обряду трупосожжения, длинноклинковое оружие не фиксируется. Лишь со второй половины IXв. среди погребального инвентаря встречаются палаши и сабли, в большинстве целенаправленно поврежденные. К настоящему времени на территории Минусинской котловины и Тувы в погребениях IX-XIV вв. найдено 19 экземпляров этого оружия, имеющих различные формы деформации. При объяснении причин повреждения оружия высказано несколько гипотез. Одна из них основана на предположении о помещении на погребальный костер не боевого оружия, а его копии. С целью проверки данной гипотезы на основе трасологического анализа было изучено лезвие палаша из погребения кыргызского могильника Коя-2. Микроскопическое обследование поверхности артефакта выявило характерные следы точечной смятости лезвия клинка. Установлено, что такого рода деформации могли образоваться от силового воздействия на изучаемый предмет аналогичного по твердости и характеру формы клинка рубящего оружия. Это может свидетельствовать о боевом назначении палаша, который использовался при контакте с аналогично вооруженным противником.

Южная сибирь, енисейские кыргызы, палаш, сабля, погребальный костер, преднамеренное повреждение, трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522364

IDR: 14522364 | УДК: 903.054.393

Текст научной статьи Следы боевого применения на лезвии палаша из погребения кыргызского могильника Коя-2

К настоящему времени военное дело енисейских кыргызов исследовано достаточно полно и всесторонне. В литературе представлены анализ состава и организации войск, материалы, касающиеся эволюции основных видов вооружения и комплекса боевых средств. При этом классификационные схемы различных категорий защитного и оборонительного вооружения кыргызов, в основном о снованного на железоделательной технологии, служат типологическими матрицами при изучении военного искусства и оружия средневековых народов всей степной полосы Евразии [Худяков, 1980, 1986, 1997].

Большинство предметов вооружения енисейских кыргызов обнаружено в их погребальных памятниках, что дает о снование рассмотреть сопроводительный инвентарь в контексте специфических особенностей их поминально-погребальной обрядности с выходом за рамки чисто оружиеведческой тематики. Многочисленные материалы раскопок памятников средневековой археологии и историко-этнографические аналогии позволяют реконструировать отдельные элементы практической сферы погребального обряда, выделяя последовательность действий, совершаемых при подготовке тела к захоронению, его сожжении и сооружении курганных насыпей, сопровождавшихся рядом реальных и символических действий, связанных с запретами, дарами, траурными установками и предписаниями. Среди всего комплекса вооружения, сопровождавшего воинов на погребальном костре, палаш и сабля выступали как одно из самых ярких культурно-семантических явлений вещного мира. Их присутствие в погребениях отражало как общекультурные идеи, так и индивидуальные особенности, связанные со многими обстоятельствами, характерными для умершего, в том числе нюансами его смерти [Евглевский, 2002, с. 316].

В Хакасско-Минусинской котловине и Туве с середины IX в. и до конца XIV в. среди погребального инвентаря енисейских кыргызов фиксируется целенаправленно поврежденное длинноклинковое оружие. К настоящему времени известно о 19 палашах и саблях, имеющих различные формы деформации. Из них 9 экз. обнаружено в закрытых комплексах и 10 экз. относится к случайным, депаспортизиро-ванным, находкам.

При этом отмечаются самые различные формы деформации. Чаще всего клинок сгибали пополам или в три раза, благодаря чему на нем сохраняются обоймы ножен, сгоревших на погребальном костре. Отмечены случаи сворачивания «в кольцо» и повреждение рукояти. На экземплярах длинноклинкового оружия из «частных» коллекций, кото- рые были «отреставрированы» находчиками, также фиксируются следы двух-трех поперечных изгибов, однако классифицировать их форму не представляется возможным. Отдельно стоит отметить палаш из случайных находок на территории Минусинской котловины, согнутый в четырех местах [Худяков, 1980, с. 39]. Его длина 80 см и согнуть клинок в четыре раза можно было лишь в том случае, если он откован из мягкого (черного) железа, или после отпуска металла на постепенно остывающем погребальном костре.

Необходимо отметить, что, как и на западе евразийского континента, обряд ритуальной порчи оружия возникает у енисейских кыргызов в период их наивысшего военного, экономического и политического подъема. Дорогой и престижно значимый клинок перестает быть до стоянием только лишь знати и может помещаться в погребение вместе с умершим хозяином.

В отношении причин деформации клинкового оружия и его ритуальной символики исследователями предложено несколько версий, рассматриваемых в качестве рабочих гипотез. Среди них – страх перед мертвым, символическая «смерть» клинка, уменьшение размеров для помещения в могильную яму и одно из проявлений принципа «pars pro toto» (часть вместо целого).

Последняя гипотеза формируется на основе предположения о сопровождении мертвого на погребальном костре не боевым оружием, а его облегченной копией. Тако е предположение вполне уместно, поскольку в этот период в Европе хорошо сработанный меч стоил целое состояние [Карди-ни, 2000, с. 94]. В эпоху чаа-тас (VI–VIII вв.) длинноклинковое оружие отсутствует в захоронениях, как и в предшествующее таштыкское время, для которого характерна замена предметов погребального инвентаря вотивными копиями, на что указывают находки преднамеренно сломанного лука и древков стрел, с которых заранее были сняты втульчатые наконечники [Киселев, 1949, с. 239]. Данный дорогостоящий вид оружия ближнего боя появляется в захоронениях енисейских кыргызов с началом их последней войны с уйгурами и походов в Центральную Азию, т.е. в период наивысшего военно-политического подъема.

Для выявления возможных следов его боевого применения нами было изучено лезвие палаша из погребения кыргызского могильника Коя-2. Памятник расположен на территории Шушенского р-на Красноярского края у д. Нижняя Коя. Характеристика могильника и его захоронений, сведения о составе погребального инвентаря, включая детальное описание самого палаша, приведены в отдельной публикации одного из авторов настоящей статьи. Общая длина палаша 89 см, длина клинковой части 77 см, цельнокованый черен в длину имел 10,8 см. Стоит отметить, что на данном изделии ладьевидное перекрестие имеет несколько необычную форму. Его суженные концы ребрами направлены на противника, что создает большую устойчивость от прямых ударов и в немалой степени защищает руку воина. Также заметна незначительная орнаментация в виде насечек на лицевой стороне перекрестия. Сохранились деформированные обоймы ножен. Судя по сохранившейся заклепке на черене, палаш имел деревянную рукоять толщиной не менее 2 см. В погребении он находился в согнутом виде в небольшой ямке вместе с иными полноразмерными железными предметами сопроводительного инвентаря, часть которых также была повреждена. По типологии Ю.С. Худякова палаш относится к группе II, типу 2 (плоские с обоюдоострым острием и ладьевидным перекрестием) [Худяков, 1980, с. 36].

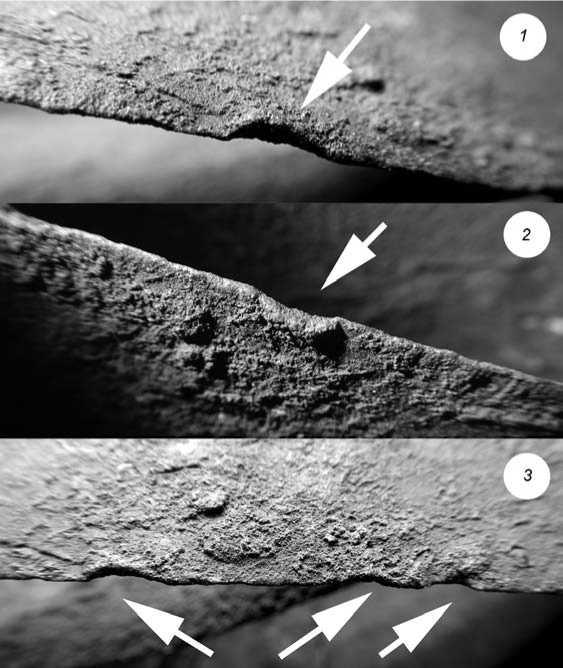

Микроскопическое обследование поверхности артефакта с помощь микроскопа Альтами СМ0745, проведенное в рамках подготовки данной публикации, позволило выявить точечные следы деформации лезвия клинка в ближайшей зоне к эфесу. Выводы, сделанные на базе этого изучения с использованием методов экспериментально-технологического и трасологического анализа, дали основания для определения вероятной причины повреждения изучаемого оружия. Установлено, что такого рода дефекты могли образоваться от силового воздействия на изучаемый предмет аналогичного по твердо сти и характеру формы лезвия клинка рубящего оружия. В этом отношении характерны следы смято сти лезвия, ориентированные на одну из плоскостей клинка (см. рисунок, 1, 2 ). В целом, следы отмечаемых повреждений артефакта сгруппированы в зоне, прилегающей к рукояти палаша (см. рисунок, 3 ). Это обычная ситуация для длинноклинкового оружия ближнего боя, когда удары противника во избежание возникновения эффекта рычага принимаются частью клинка, расположенной близко к рукояти. С учетом изложенных обстоятельств можно говорить о неоднократном использовании данного оружия в оборонительном/наступательном действии в эпизоде боевого контакта с аналогично вооруженным противником.

Таким образом, относительно характера сопроводительного инвентаря, представленного в кыр-

Следы деформации лезвия при 10-кратном увеличении ( 1, 2 ) и характер группирования следов в зоне гарды клинка ( 3 ).

гызских погребениях длинноклинковым оружием, наиболее вероятным является предположение о помещении в них изделий, изготовленных для реального использования в качестве боевого оружия. Что касается деформации самого лезвия клинка, то, как показывают эксперименты с моделями длинноклинкового оружия, его можно было согнуть как до помещения на погребальный ко стер, так и после свершения обряда трупосожжения.

Список литературы Следы боевого применения на лезвии палаша из погребения кыргызского могильника Коя-2

- Евглевский А.В. Семиотические аспекты функционирования сабли в погребальном обряде (по материалам кочевников Восточной Европы 2-й пол. IX-XIV в.)//Структурно-семиотические исследования в археологии. -Донецк: Донецк. нац. ун-т, 2002. -Т. 1. -С. 291-336.

- Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. -Сретенск: МЦИФИ, 2000. -352 с.

- Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири//МИА. -1949. -№ 9. -364 с.

- Худяков Ю.С. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. -Новосибирск: Наука, 1980. -176 с.

- Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. -Новосибирск: Наука, 1986. -268 с.

- Худяков Ю.С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого средневековья. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. -160 с.