Следы посещений разбойничьей пещеры (Алтай) палеолитическими людьми

Автор: Оводов Н.Д.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521828

IDR: 14521828

Текст статьи Следы посещений разбойничьей пещеры (Алтай) палеолитическими людьми

Разбойничья пещера (51º 18´ с.ш.; 84º 28´ в. д.) расположена в истоках р. Каракол, левого притока р. Ануй, в 20 км к западу от поселка Черный Ануй (Усть-Канский район, республика Горный Алтай). Как научный объект была открыта в 1962 г. новосибирскими спелеологами. Внушительных размеров вход в пещеру (высота 5 м, ширина у основания 2 м) находится у самой вершины небольшого отрога Бащелакского хребта. Довольно просторная карстовая полость, доступная для четвероногих хищников и людей, общей протяженностью около 90 м и высотой свода на отдельных участках до 10 м и шириной 2 – 3 м, начинается горизонтальным ходом, а затем наклонно направляется вниз до глубины 19 м, где в полной темноте находится основной грот размерами 3 х 10 м, заполненный 2,5–3-х метровой толщей рыхлых суглинистых отложений со значительным добавлением обломков кальцитовых кор и других натёчных форм.

Пещерная полость вместе с давно высохшими кальцитовыми образованиями сформировалась в закрытом пространстве вероятно в плиоцене при существовании пенепленизированой поверхности, перекрывавшей данный скальный массив. В последующее время атмосферная влага при благоприятных условиях для инфильтрации проникает до известняка и начинает его растворять по трещинам, осуществляя нормальный карстовый процесс.

Как только базис эрозии опустился ниже Разбойничьей пещеры, она начала обсыхать, то есть в геологическом понимании умерла, точнее, остановилась на пороге смерти в своём тогда замкнутом пространстве. Рельеф продолжал формироваться под воздействием медленных экзогенных процессов [Коржуев, 1976]. На это указывает существенный перепад высоты между пещерой и днищем лога со стороны южного склона. Расстояние по вертикали между дном лога, по которому протекает Пещерс-кий ручей, и самой пещерой составляет 145 м. При ширине его в верхней части порядка 250–300 м можно представить сколь много времени потребовалось для выноса огромной массы грунта малым водотоком в долину Каракола и Ануя. Пещера Каминная, что в 2 км ниже по течению ручья и на высоте от него в 4 метра, была вскрыта в самое позднее время, возможно 150–200 тыс. л.н.

Когда же и почему открылся вход в Разбойничью пещеру? Причиной тому явилось, очевидно, одно из местных землятресений [Нехорошев,

1959]. Вблизи входа в пещеру, с западной его стороны резко выделяется ровная вертикальная стенка, напоминающая своего рода «зеркало скольжения». Геолог-карстовед В.М. Филиппов, больше месяца участвовавший в наших исследованиях Разбойничьей пещеры, подчёркивает, что «Вход образовался в результате проявления оползня-обвала, сохранившего в месте отрыва характерную циркообразную форму. Один из блоков оползня-обвала уцелел, остальные были раздроблены, смещены в долину ручья и погребены под толщей наносов» [Филиппов, 1986]. С момента вскрытия полости её начали посещать мелкие полёвки, землеройки и пищухи, привлекавшие внимание лисиц и корсаков. С пищевыми интересами под своды пещеры наведывались волки и пещерные гиены. Последние были весьма активны в проявлении каннибализма, – по зубам гиен, полученных в процессе раскопок, определено их минимальное количество, равное 137 особям.

Собранная за двенадцать лет раскопок коллекция определимых остатков млекопитающих составила 73,5 тыс. экз. Из мелких животных в тафоценозе, к примеру, второго слоя, датированного 30–50 тысячами лет, преобладают высокогорные полёвки (35–40 %), степные пеструшки (30 %), узкочерепные полёвки (5–6 %). Около 90 % среди остатков птиц принадлежит сибирскому горному вьюрку [Оводов, Мартынович, Нада-ховский, 1999].

С помощью ускорительной масс-спектрометрии удалось получить по зубам волков из Разбойничьей пещеры несколько дат [Оводов, Кузьмин, 2007] в Лейбницкой лаборатории Университета Кристиана-Альбрехта (Leib^^iz Labor, Christia^^-Albrechts-U^^iversität) (г. Киль, ФРГ): 1) прирез 7, граница слоев 1 и 2 – 32500 + 270 / –260 л.н. (KIA-25291); 2) прирез 8, граница слоев 2 и 3 на глубине 40–50 см от поверхности грунта – 48020 + 1840 / – 1500 (KIA-25303); 3) прирез 5, слой 2 – более 49930 лет (KIA-25304).

Встает естественный вопрос, каким образом, исключая участие эолового процесса, могла накопиться довольно внушительная толща рыхлых отложений в раскопочном гроте? По соседству с ним за тонкой известняково-кальцитовой драпировкой несколько выше по уровню находится Правый грот, лишенный в настоящее время кальцитовых настенных образований.

Вероятно, в один из ранних этапов связи полости с поверхностью земли при разовом тектоническом толчке, вся кальцитовая натёчка в Правом гроте была обрушена. И в дальнейшем под действием гравитационных сил и роящей деятельности животных постепенно перемещалась в раскопочный грот [Филиппов, 1986; Филиппов, Оводов, 1989].

Разбойничья пещера была известна людям в эпоху палеолита и в более поздние времена. За 12 сезонов работы в пещере при полной промывке грунта дождевой и снеговой водой через мелкоячеистую сетку с целью обнаружения отдельных зубов полёвок и хомячков, не было найдено ни одного микроотщепа, не говоря уже о более крупных артефактах.

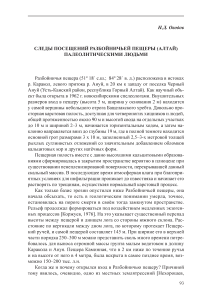

Угли и жженая кость в Разбойничьей пещере*

|

Прирез |

Год |

Глубина, м/слой |

Примечание |

|

сектор Б |

1977 |

слой 1 |

жженая кость |

|

сектор А |

1977 |

0,15–0,60 |

уголь |

|

шурф |

1982 |

0,60–1,20 |

уголь |

|

1 |

1985 |

20,67–20,92 |

позвонки суслика |

|

1 |

1985 |

19,00–19,15 |

уголь |

|

2 |

1985 |

20,00–20,10 |

уголь |

|

2 |

1985 |

20,43–20,57 |

челюсть хоря обуглена |

|

2 |

1985 |

19,47–19,67 |

уголь |

|

2 |

1985 |

19,15–19,32 |

уголь |

|

2 |

1985 |

19,39–19,47 |

уголь |

|

2 |

1985 |

19,32–19,39 |

5 угольков |

|

2 |

1985 |

19,67–19,80 |

8 угольков |

|

2 |

1985 |

19,32–19,47 |

уголь |

|

3 (пристен) |

1985 |

19,39–19,47 |

уголь |

|

3 |

1985 |

19,39–19,47 |

уголь |

|

3 (пристен) |

1985 |

18,91–19,15 |

уголь |

|

3 |

1985 |

19,15–19,32 |

уголь |

|

3 |

1985 |

19,32–19,39 |

уголь |

|

3 |

1985 |

19,39–19,47 |

уголь |

|

3 |

1985 |

19,47–19,67 |

уголь |

|

3 |

1985 |

19,67–19,80 |

2 угля и 1 кость |

|

4 |

1986 |

19,32–19,52 |

уголь |

|

4 |

1986 |

19,15–19,32 |

обломок черепа медведя |

|

4 |

1986 |

19,50–19,58 |

кость волка, уголь |

|

5 |

1986 |

19,55–19,58 |

уголь |

|

5 |

1986 |

19,77–19,87 |

уголь |

|

6 |

1986 |

слой 1 |

крупные угли |

|

6 |

1986 |

19,80–20,00 |

уголь |

|

7 |

1988 |

слой 2 |

жженая кость и уголь |

|

6 |

1989 |

слой 1 + 2 |

жженая кость |

|

7 |

1989 |

слой 2 |

6 углей |

|

? |

1989 |

0,10–0,20 |

жженая кость |

|

8 |

1990 |

граница 3 и 4 слоев |

уголь |

|

8 |

1990 |

слой 3 |

уголь |

|

8 |

1990 |

слой 3 (низ) |

3 обломка кости |

|

8 |

1990 |

слой 2 |

много угля |

|

8 |

1990 |

слой 2, пристен |

Urs^^s |

|

8 |

1990 |

зачистка 1, 2 слоев |

Urs^^s, 2 кости |

|

8 |

1990 |

граница 2 и 3 слоев |

жженая кость |

|

8 |

1990 |

слой 3, пристен |

1 обломок трубчатой |

|

8 |

1990 |

слой 3, низ |

2 обломка неопределенных костей |

|

8 |

1990 |

низ слоя 3 |

уголь |

|

8 |

1990 |

слой 4-а |

2 обломка костей |

|

9 |

1990 |

граница слоев 2 и 3 |

обломок луча волка |

|

9 |

1990 |

граница слоев 2 и 3 |

позвонок медведя |

*За точку «+/– 0» для нивелировки раскопочного процесса была взята отметка при входе в пещеру. Оттого глубины имеют зачастую метровые характеристики. По техническим причинам в таблице приведены не все фактические наблюдения.

Тем не менее, мы имеем практически по всему разрезу серию древесных углей и обожженных костей (см. таблицу ). В целом учтено 18 обожженных костей разных животных от суслика и хоря, до медведя, а также 37 скоплений древесного угля.

По содержанию таблицы, становится очевидным, что древние люди посещали пещеру неоднократно. Большая часть их визитов пироскопически наиболее часто зафиксирована в верхних первом и втором слоях, сформировавшихся за позднейшие 50 тыс. лет. Вместе с тем мы отметили скопления углей и наличие обожженных костей на границе 2 и 3 слоев, а также в слое 4-а. Что могло служить освещением палеолитическим людям при погружении в дальнюю часть полости? Угли – это, очевидно, остатки брошенных в древности на поверхность грунта догоравших факелов, позднее погребенных новыми наслоениями. Эти же догоравшие факелы вполне могли обугливать лежащие рядом кости млекопитающих.

К сожалению, датировать углистые образования пока не удалось; можно лишь предположительно определить их возраст восьмьюдесятью – ста тысячами лет.

Другим существенным признаком визитов палеолитических людей в Разбойничью пещеру служат захоронения черепов с нижними челюстями серых волков [Оводов, Мартынович, 2011], собаки возрастом 33 тыс. лет [Ovodov et al., 2011 ] , бурого м е дведя и дв у х кошачьих п одростков, – т и грят, или пещерных львят.

Естественней всего предположить, что гостями Разбойничьей были в первую очередь обитатели Каминной, либо Денисовой пещер. C уверен ностью можно говорить, что древние люди в деталях знали не только повадки промысловых млекопитающих, смену времён года, но и топографию своего ареала, включающего карстовые полости.