«Слепые пятна» в анализе компьютерной томографии области головы и шеи

Автор: Нечаев В.А., Васильев А.Ю.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.15, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. В оценке лучевых исследований диагностические ошибки встречаются в 2-5% случаев, и большинство из них приходятся на ошибки восприятия, когда при первичном анализе патологическое изменение не обнаруживается, хотя при ретроспективном анализе его наличие весьма очевидно. В ряде случаев появление ошибок связывают с наличием так называемых слепых пятен - анатомических областей, которые наиболее часто остаются незамеченными при интерпретации врачом-рентгенологом. Крайне важно знание их особенностей при анализе компьютерной томографии области головы и шеи для целенаправленного и систематизированного поиска патологии. Цель исследования - выявить анатомические зоны, в которых врачами-рентгенологами наиболее часто упускаются патологические изменения из виду при анализе компьютерных томограмм области головы и шеи.

Компьютерная томография, «слепые пятна», ошибка восприятия, удовлетворённость поиском

Короткий адрес: https://sciup.org/143182556

IDR: 143182556 | DOI: 10.17816/clinpract624757

Текст научной статьи «Слепые пятна» в анализе компьютерной томографии области головы и шеи

Нечаев В.А., Васильев А.Ю. «Слепые пятна» в анализе компьютерной томографии области головы и шеи. Клиническая прак тика. 2024;15(1):66–74. doi:

Nechav VА, Vasiliev AYu. “Blind spots” in the analysis of computed tomography of the head and neck area. Journal of Clinical Practice. 2024;15(1):66–74. doi:

Submitted 17.12.2023 Revised 03.03.2024 Published online 25.03.2024

протяжённую зону сканирования при компьютерной томографии (КТ), наличие различных органов, тканей и систем, граничащих на краю поля зрения с соседними областями [3]. Осведомлённость врачей-рентгенологов об особенностях этой области, а именно наличии наиболее часто встречающихся «слепых пятен», могло бы обеспечить более целенаправленный и систематизированный поиск патологии, что потенциально привело бы к уменьшению количества возможных ошибок.

Цель исследования — определить анатомические зоны, в которых наиболее часто врачами-рентгенологами пропускаются патологические изменения при анализе компьютерных томограмм области головы и шеи.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Ретроспективное выборочное описательное.

Ретроспективно проанализировано 62 КТ-исследования области головы и шеи, выполненные с целью оценки онкологического процесса различной локализации, и в которых при первоначальной интерпретации отсутствовало описание дополнительных патологических изменений. Данные находки могли бы повлиять на тактику лечения пациента и/или потребовать проведения консультации смежных специалистов и/или дополнительного обследования. Наличие дополнительно выявленных патологических изменений были подтверждены впоследствии независимо друг от друга двумя

рентгенологами, не принимавшими до этого участия в анализе данных исследований.

Критерии соответствия

Критерии включения: КТ-исследования опухолей головы и шеи с внутривенным контрастированием, выполненные на различных компьютерных томографах с обязательным наличием протокола описания и заключения врача-рентгенолога; отсутствие описания в протоколе КТ области головы и шеи клинически значимых патологических изменений.

Критерии невключения : плохое качество исследования.

Условия проведения

Пациенты, включённые в исследование, проходили обследование, лечение или консультацию в филиале «Онкологический центр №1 Городской клинической больницы им. С.С. Юдина Департамента здравоохранения г. Москвы».

Продолжительность исследования

Набор и анализ КТ-исследований проводился с февраля 2023 по декабрь 2023 года.

Этическая экспертиза

Исследование носит ретроспективный выборочный характер, поэтому не требует одобрения локального этического комитета без признаков нарушения прав и интересов вовлечённых в исследование лиц. Все данные обследования пациентов анонимизированы.

Статистический анализ

Размер выборки предварительно не рассчитывался в связи с тем, что дизайн исследования предполагал анализ всех КТ-исследований области головы и шеи, при первичном анализе которых отсутствовало описание клинически значимых патологических изменений.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Объекты (участники) исследования

В работу включено 62 КТ-исследования облас- ти головы и шеи, в которых при первоначальном анализе отсутствовало описание дополнительных патологических изменений. Возраст пациентов варьировал от 38 до 87 лет (средний — 61 год), среди них 44 мужчины и 18 женщин. Все случаи пропуска патологии были определены после повторного лучевого исследования (77%) или при ретроспективном анализе (23%). Время от проведённого первичного исследования до выявления патологии составило в среднем 119 дней. Во всех случаях при первоначальной интерпретации исследований применялся структурированный протокол описания разной степени наполненности. Так, в 100% случаев он содержал в себе разделы по следующим анатомическим локализациям: полость рта, носоглотка, ротоглотка, гортань, лимфатические узлы, магистральные сосуды шеи, костно-суставная система.

Основные результаты исследования

В результате проведённого анализа было выделено несколько анатомических зон, в которых локализовались патологические находки, не описанные при первоначальном анализе КТ-исследования области головы и шеи (табл. 1).

Наиболее часто в протоколах описания отсутствовало указание на наличие патологии брахиоцефальных сосудов ( n =15; 24,2%), а именно гемодинамически значимого стеноза луковиц общих сонных

Таблица 1 / Table 1

«Слепые пятна» при анализе компьютерных томограмм области головы и шеи и наличие патологии в них / “Blind spots” of computed tomograms of the head and neck area and the presence of pathology in them

|

Анатомическая локализация «слепого пятна» |

Пропущенная патология |

Общее число, n (%) |

|

Головной мозг |

Внемозговые образования, интракраниальные аневризмы |

5 (8,1) |

|

Брахиоцефальные сосуды |

Гемодинамически значимый стеноз, аневризма, тромбоз |

15 (24,2) |

|

Околоушные слюнные железы |

Образования |

10 (16,1) |

|

Околоносовые пазухи |

Воспаление, образования |

8 (12,9) |

|

Височные кости |

Воспаление |

5 (8,1) |

|

Мягкие ткани шеи |

Лимфаденопатия |

4 (6,5) |

|

Щитовидная железа |

Увеличение размеров, изменение структуры |

3 (4,8) |

|

Шейный отдел позвоночника |

Деструктивные изменения |

3 (4,8) |

|

Лёгкие |

Периферический рак, метастазы |

5 (8,1) |

|

Средостение |

Лимфаденопатия, аневризма аорты |

4 (6,5) |

Том 15 № 1

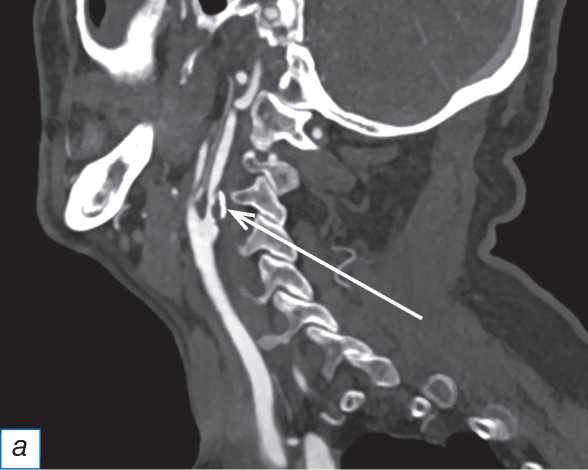

или устьев внутренних сонных артерий ( n =13), аневризмы внутренней сонной артерии ( n =1) и тромбоза внутренней яремной вены ( n =1) (рис. 1).

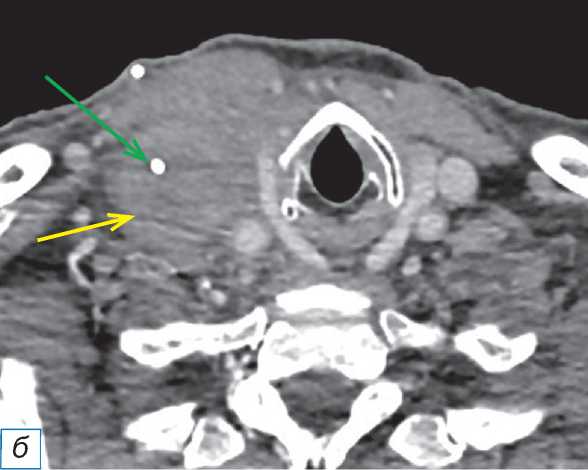

Пропуск образований околоушных слюнных желёз отмечался в 10 (16,1%) случаях, во всех из них локализация поражения была односторонняя (справа — 6, слева — 4), структура образований значимо отличалась от плотности железы, и отсутствовало распространение за её пределы (рис. 2, а ). В 8 (12,9%) случаях отсутствовало упоминание патологических изменений в околоносовых пазухах, а именно в верхнечелюстных ( n =6), лобных ( n =1), клиновидной ( n =1), и в одном случае — в сочетании с наличием образования в полости носа. В данной группе преимущественно наблюдались проявления острого или обострения хронического воспалительного процесса ( n =6), а также наличие образований ( n =2) (см. рис. 2, б ).

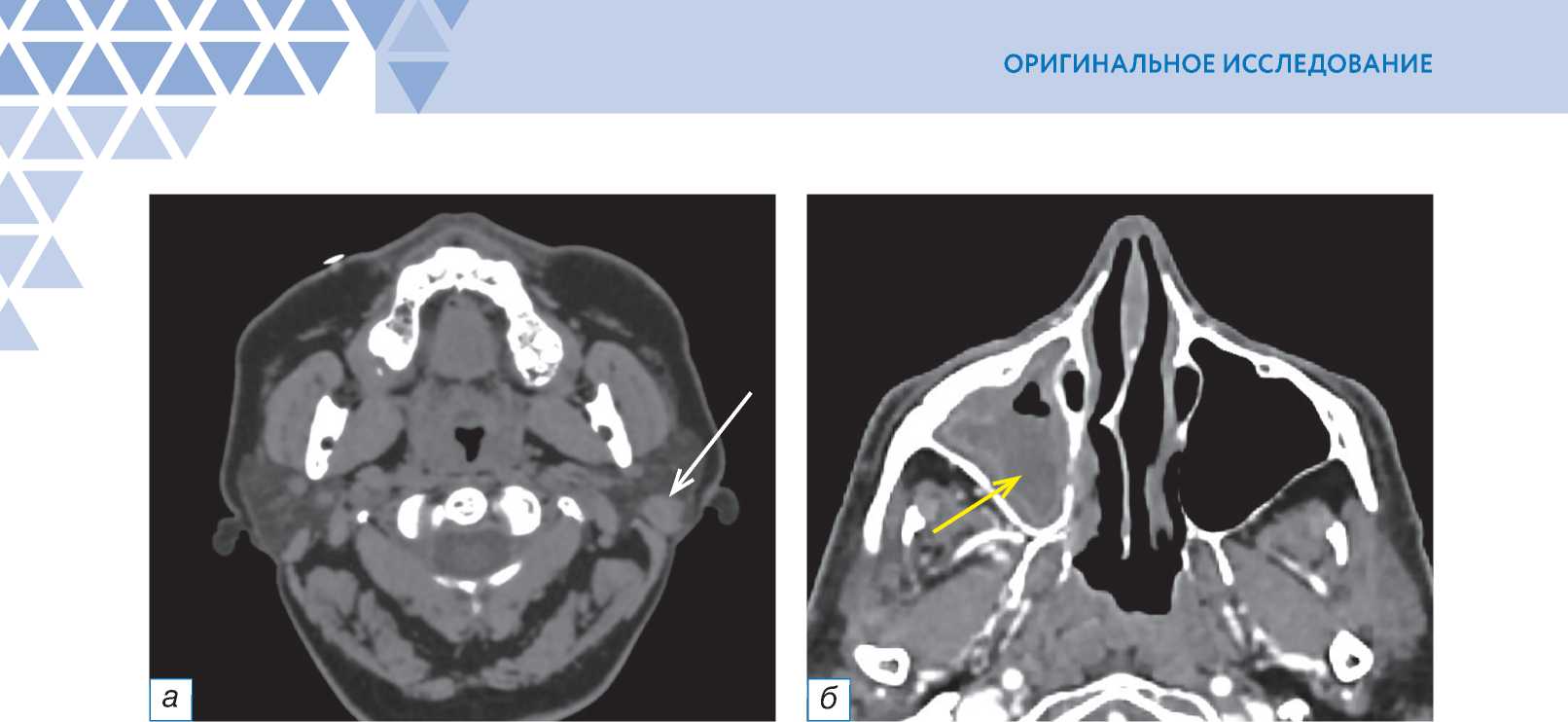

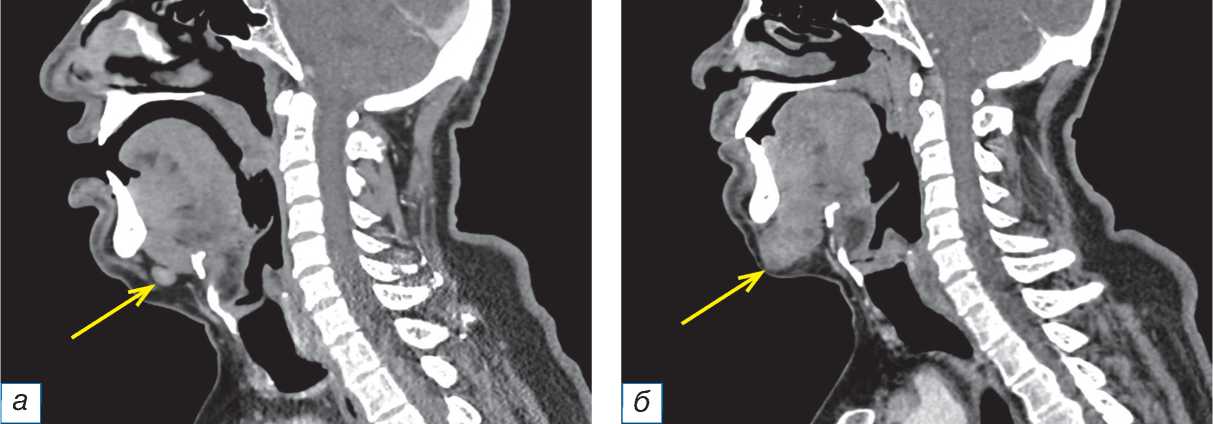

Интракраниально расположенные патологические находки не были описаны в 5 (8,1%) случаях. К ним относились аневризмы интракраниальных артерий головного мозга (n=2), располагавшиеся в области сегмента А1 передней мозговой артерии и бифуркации сегмента М1 средней мозговой артерии, а также внемозговое образование в области левого мостомозжечкового угла (n=1), конвекси-тально расположенное внемозговое образование в правой теменной области (n=1) и интраселлярно расположенное образование (n=1) (рис. 3). Также в 5 (8,1%) случаях в заключении отсутствовало упоминание о наличии изменений в височных костях с односторонней локализацией воспалительных изменений в виде патологического субстрата в ячейках сосцевидного отростка и барабанной полости.

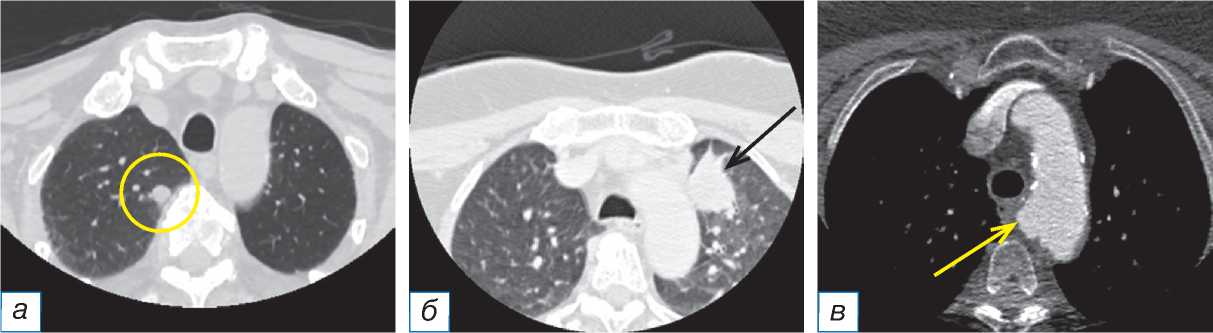

На нижней границе исследования в зоне сканирования ретроспективно визуализировались изменения в лёгочной ткани ( n =5; 8,1%) и средостении ( n =4; 6,5%). В лёгких определялись признаки очаговых изменений, характерных для метастатического поражения ( n =3) или периферического рака ( n =2), в то время как в средостении отмечались увеличенные внутригрудные лимфоузлы ( n =3) и признаки аневризмы дуги аорты ( n =1) (рис. 4).

В 4 (6,5%) случаях в мягких тканях шеи не были описаны изменённые лимфатические узлы подбородочной области (группа Ia) и нижние ярёмные (группа IV). Все они были округлой формы размером от 10 до 14 мм, неоднородной структуры, слабоинтенсивно негомогенно накапливали контрастный препарат (рис. 5).

Рис. 1. Фрагменты компьютерных томограмм области головы и шеи в аксиальной плоскости ( а, б ). У пациента в возрасте 82 лет с диагнозом рака гортани T2N0M0 определяется гемодинамически значимый стеноз правой внутренней сонной артерии до 75% за счёт смешанной атеросклеротической бляшки ( а , белая стрелка). У пациента в возрасте 73 лет с диагнозом рака ротоглотки Т4N0M0 в процессе индукционной полихимиотерапии отсутствует контрастирование правой ярёмной вены ( б , жёлтая стрелка), диаметр её увеличен относительно контралатеральной стороны, наружный контур нечёткий, окружающие ткани отёчны, в её просвете — венозный порт ( б , зелёная стрелка).

Fig. 1. Computed tomograms of the head and neck, axial planes ( а, б ). 82-year-old patient with laryngeal cancer T2N0M0 had hemodynamically significant stenosis of the right internal carotid artery (75%) due to a mixed atherosclerotic plaque ( а , white arrow). 73-year-old patient with oropharyngeal cancer T4N0M0 in processive polychemotherapy, there is no contrast of the right jugular vein ( б , yellow arrow), its diameter is increased relative to the contralateral side, the outer contour is unclear, the surrounding tissues are edematous, there is a venous port ( б , green arrow) in its lumen.

б

Рис. 2. Фрагменты компьютерных томограмм области головы и шеи в аксиальной плоскости ( а, б ). У пациентки в возрасте 54 лет с подозрением на опухоль гортани в левой околоушной слюнной железе округлой формы образование с чёткими неровными контурами однородной структуры размером 13x11 мм — впоследствии гистологически верифицированная аденокарционома ( а , белая стрелка). У пациента в возрасте 49 лет с диагнозом рака гортани рТ3N0M0 (комбинированная ларингэктомия) правая верхнечелюстная пазуха субтотально заполнена патологическим субстратом жидкостной плотности ( б , жёлтая стрелка), стенки её с признаками гиперостоза. Fig. 2. Computed tomograms of the head and neck, axial planes ( а, б ). A 54-year-old patient with a suspected tumor of the larynx has a rounded formation with clear uneven contours in the left parotid salivary gland, a homogeneous structure of a 13x11 mm size — adenocarcinoma, histologically verified subsequently ( а , white arrow). In a 49-year-old patient with laryngeal cancer pT3N0M0 (combined laryngectomy), the right maxillary sinus is subtotally filled with a pathological substrate of liquid density ( б , yellow arrow), its walls having signs of hyperostosis.

Рис. 3. Фрагменты компьютерных томограмм области головы и шеи в аксиальной ( а ) и сагиттальной ( б ) плоскостях. У пациента в возрасте 55 лет с диагнозом рака гортани сТ2N0M0 определяется мешотчатая аневризма сегмента А1 левой передней мозговой артерии диаметром 5 мм ( а , белая стрелка). У пациентки в возрасте 76 лет с диагнозом рака гортани Т4N1M0 в правой теменной области отмечается округлой формы гиперваскулярное образование с чёткими ровными контурами, широким основанием, прилежащее к внутренней поверхности правой теменной кости ( б , жёлтая стрелка).

Fig. 3. Computed tomograms of the head and neck, axial ( а ) and sagittal ( б ) planes. A 55-year-old patient with laryngeal cancer cT2N0M0 has a saccular aneurysm of the left anterior cerebral artery A1 segment, diameter 5 mm ( а , white arrow). A 76-year-old patient with laryngeal cancer T4N1M0 in the right parietal region has a round-shaped hypervascular formation with clear, even contours, a wide base adjacent to the inner surface of the right parietal bone ( б , yellow arrow).

иническая

эактика

Том 15 № 1

Рис. 4. Фрагменты компьютерных томограмм области головы и шеи в аксиальной плоскости ( а–в ). У пациентки в возрасте 71 года с диагнозом базально-клеточного рака кожи шеи слева сТ1N0M0 в верхней доле правого лёгкого определяется одиночный солидный очаг округлой формы с чёткими ровными контурами мягкотканной плотности диаметром 12 мм ( а , жёлтый круг). У пациентки в возрасте 68 лет с подозрением на рак левой половины гортани в верхней доле левого лёгкого визуализируется периферическое образование мягкотканной плотности с чёткими неровными контурами размером 37x28 мм ( б, чёрная стрелка). У пациентки в возрасте 79 лет с подозрением на рак левой половины гортани определяется мешотчатое расширение дуги аорты по верхневнутренней её поверхности ( в , жёлтая стрелка).

Fig. 4. Computed tomograms of the head and neck, axial planes ( а–в ). In a 71-year-old patient with basal cell skin cancer on the left side of the neck cT1N0M0, a single solid round-shaped lesion with clear, even contours of soft tissue density with a diameter of 12 mm is identified in the upper lobe of the right lung ( а , yellow circle). In a 68-year-old patient with suspected cancer of the left half of the larynx, a peripheral formation of soft tissue density with clear uneven contours measuring 37x28 mm is visualized in the upper lobe of the left lung ( б , black arrow). In a 79-year-old patient with suspected cancer of the left half of the larynx, a saccular expansion of the aortic arch along its internal-superior surface is detected ( в , yellow arrow).

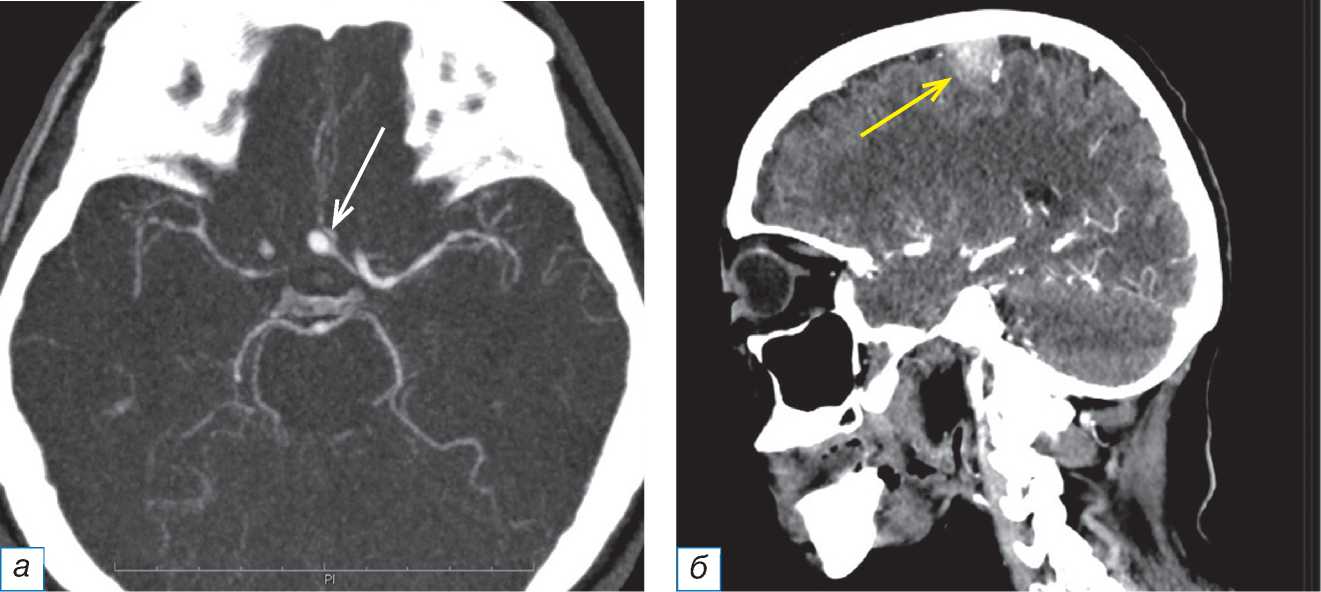

Рис. 5. Фрагменты компьютерных томограмм области головы и шеи в сагиттальной плоскости ( а, б ). У пациента в возрасте 63 лет с диагнозом рака красной каймы нижней губы рT3N0M0 определяется округлой формы подбородочный лимфоузел (группа Ia) с чёткими ровными контурами, неоднородно накапливающий контрастный препарат, размером до 11x9 мм ( а , жёлтая стрелка). На контрольном исследовании через 3 месяца отмечается увеличение вышеописанного лимфоузла до 33x24 мм ( б , жёлтая стрелка).

Fig. 5. Computed tomograms of the head and neck, sagittal planes ( а, б ). A 63-year-old patient with cancer of the red border of the lower lip pT3N0M0 has a round-shaped submental lymph node (group Ia) with clear, even contours, heterogeneously accumulating the contrast agent, measuring up to 11x9 mm ( а , yellow arrow). A control study after 3 months showed the enlargement of the above-described lymph node to 33x24 mm ( б , yellow arrow).

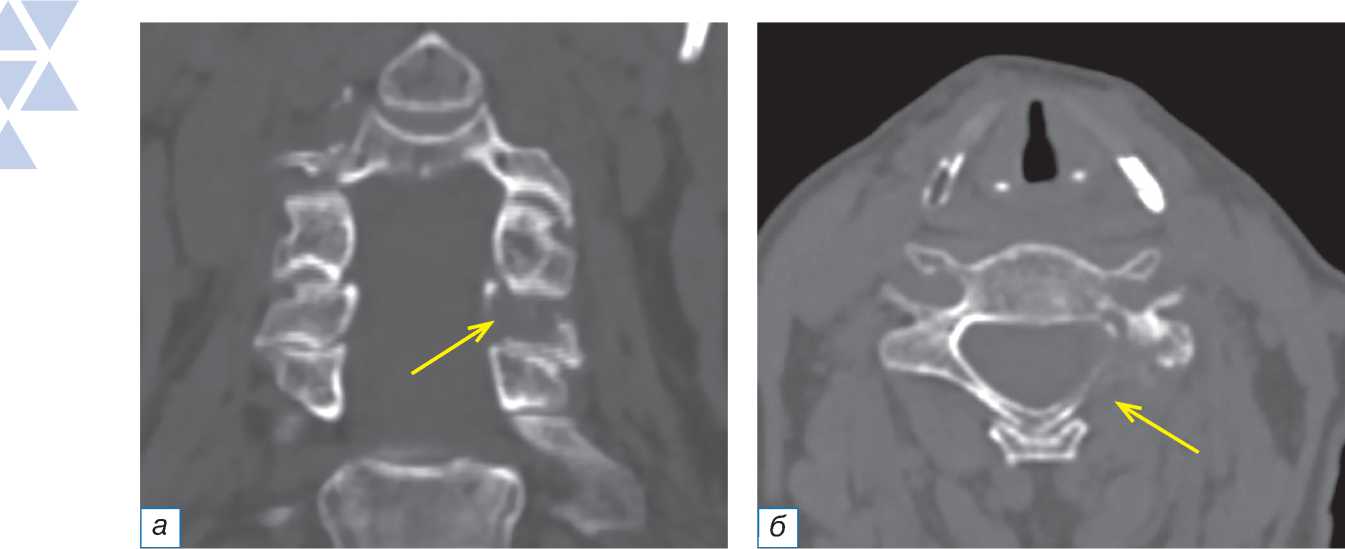

В 3 (4,8%) случаях отмечались изменения размеров и структуры щитовидной железы, требующие последующего ультразвукового исследования, как и патология в шейном отделе позвоночника, а именно деструктивные изменения позвонков (рис. 6).

Стоит отметить, что в 27 (43,5%) случаях первоначальные протоколы описаний не содержали разделы, упоминающие те анатомические локализации, в которых был допущен пропуск патологии, — лёгкие и средостение ( n =9; 14,5%), головной мозг

FATATATA' кШАТАТ гжтжт

Рис. 6. Компьютерные томограммы области головы и шеи во фронтальной ( а ) и аксиальной ( б ) плоскостях. У пациентки в возрасте 67 лет с фолликулярным раком щитовидной железы определяется остеолитический очаг деструкции в левой дужке позвонка С6 (жёлтые стрелки).

Fig. 6. Computed tomograms of the head and neck, coronal ( а ) and axial ( б ) planes. A 67-year-old patient with follicular thyroid cancer has an osteolytic focus of destruction in the left arch of the C6 vertebra (yellow arrows).

( n =5; 8,1%), височные кости ( n =5; 8,1%), околоносовые пазухи ( n =5; 8,1%), околоушные слюнные железы ( n =2; 3,2%) и щитовидная железа ( n =1; 1,6%).

ОБСУЖДЕНИЕ

Самые распространённые диагностические ошибки в лучевой диагностике — это ошибки восприятия или пропуск патологии [4]. Ряд исследований показал, что ошибки встречаются в 60–80% случаев, и существует ряд факторов, который может способствовать появлению данного вида ошибки: отсутствие системности анализа изображений, прекращение поиска патологии при одной обнаруженной находке («удовлетворённость поиском»), отсутствие знаний о семиотике патологии и др. Однако в большинстве случаев природа их остаётся неясной [2, 3]. При этом для каждого лучевого исследования можно выделить так называемые слепые пятна — анатомические области, на которых чаще остальных пропускаются патологические находки [5, 6]. Так, например, при КТ органов грудной клетки к ним можно отнести верхушки лёгких, кардиодиафрагмальный угол, прикорневые области, костные структуры, ветви лёгочной артерии [7, 8]. В исследовании органов брюшной полости наиболее часто остаются незамеченными внутрибрюшные и тазовые лимфоузлы, метастатическое поражение костей скелета, проявление карциноматоза брюшины [4].

В нашем исследовании были продемонстрированы «слепые пятна», определяемые при анализе КТ области головы и шеи, к которым чаще всего относятся брахиоцефальные артерии, околоушные слюнные железы и околоносовые пазухи. В работу были включены КТ-исследования, которые выполнялись с внутривенным контрастированием с целью оценки распространённости онкологического процесса, ответа на лечение или исключения рецидива основного заболевания. В связи с этим всё внимание врача-рентгенолога было сосредоточено в первую очередь на анализе основного заболевания, которое в большинстве случаев анализируется в венозную фазу контрастирования. Но в протокол сканирования входит и артериальная фаза контрастирования, что требует, в том числе, проведения оценки состояния брахиоцефальных сосудов, даже если первичная опухоль расположена на другом уровне и не распространяется в каротидное пространство. Было показано, что наиболее часто упускается из виду гемодинамически значимый стеноз внутренних сонных артерий, который может потребовать также применения хирургических методов лечения.

Достаточно часто остаются незамеченными образования околоушных слюнных желёз, что согласуется с результатами работы, в которой оценивались «слепые пятна» при нейровизуализации головного мозга [2]. Несмотря на то, что в боль-

иническая эактика

Том 15 № 1

шинстве случаев неописанные изменения являются доброкачественными, тем не менее они требуют морфологической верификации и в ряде случаев оперативного лечения.

Патология околоносовых пазух, особенно в отсутствии акцентированных жалоб пациента, также зачастую остаётся вне поля зрения рентгенолога как при исследовании области головы и шеи, так и только головного мозга [2].

Зона сканирования при КТ головы и шеи должна распространяться от основания черепа (а иногда и включать весь череп) до дуги аорты. В связи с такой протяжённой анатомической областью высок риск пропуска патологии вне зоны первичного интереса. Соответственно, особое внимание должно уделяться интракраниальным структурам и возможным изменениям в паренхиме лёгких и средостении. Особенно это стоит учитывать, например, при первичной оценке распространённости рака гортани, ведь наиболее часто отдалённые метастазы обнаруживаются именно в лёгких [3].

КТ не является методом выбора в выявлении патологии щитовидной железы, однако требует оценки размеров и структуры и возможной рекомендации дальнейшего дообследования. Также не стоит забывать оценивать структуру костей на уровне исследования с целью исключения, в первую очередь, очагов деструкции вторичного характера, особенно, например, при наличии в анамнезе рака щитовидной или молочной железы.

Результаты представленного исследования могут быть полезны в составлении структурированных протоколов описания, или чек-листов, в которых были бы перечислены все «слепые пятна» области головы и шеи, на которые стоит обратить внимание врачу-рентгенологу при анализе соответствующего КТ-исследования. Эти знания могут быть применены также для обучения ординаторов и начинающих врачей-рентгенологов, которые имеют малый опыт анализа КТ области головы и шеи.

Ограничения исследования

Основными ограничениями исследования являются его ретроспективный характер и небольшой размер выборки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В каждой анатомической области тела человека есть особые «слепые пятна», наличие патологических изменений в которых врач-рентге- нолог часто упускает из виду. Именно поэтому весьма важно знать об их наличии при анализе КТ, особенно в такой непростой зоне, как голова и шея. Данная область отличается очень сложным анатомическим строением и взаимоотношением различных органов и тканей. На любом её уровне может протекать патологический процесс, не связанный с уже известным онкологическим заболеванием и выявляемый случайно по данным КТ. В представленной статье продемонстрированы основные анатомические зоны, на которые необходимо обращать дополнительное внимание врачу-рентгенологу при анализе КТ области головы и шеи и не останавливать свой диагностический поиск после описания основного заболевания. Знание анамнеза болезни, результатов клинического осмотра пациента в совокупности с применением структурированного протокола, в котором присутствовал бы список этих анатомических зон, потенциально может привести к снижению частоты пропускания патологии при интерпретации лучевых исследований.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник финансирования. Исследование и публикация статьи осуществлены на личные средства авторского коллектива.

Список литературы «Слепые пятна» в анализе компьютерной томографии области головы и шеи

- Onder O, Yarasir Y, Azizova A, et al. Errors, discrepancies and underlying bias in radiology with case examples: A pictorial review. Insights Imaging. 2021;12(1):51. DOI: 10.1186/s13244-021-00986-8 EDN: MXBUVL

- Tu LH, Bokhari SA. Blind spots on CT imaging of the head: Insights from 5 years of report addenda at a single institution. Clinical Imaging. 2021;76:189-194. DOI: 10.1016/j.clinimag.2021.04.026

- Assadsangabi R, Maralani P, Chen AF, et al. Common blind spots and interpretive errors of neck imaging. Clinical Imaging. 2022;82:29-37. DOI: 10.1016/j.clinimag.2021.10.019 EDN: GXZSXW

- Owens EJ, Taylor NR, Howlett DC. Perceptual type error in everyday practice. Clinical Radiology. 2016;71(6):593-601. DOI: 10.1016/j.crad.2015.11.024

- Graves JA, Bello HR, Rohatgi S, et al. Skull base-related lesions at routine head CT from the emergency department: Pearls, pitfalls, and lessons learned. Radiographics. 2019;39(4): 1161-1182. DOI: 10.1148/rg.2019180118

- Kee TP, Yiin RS, Tan TJ, et al. Extracerebral anatomic blind spots in computed tomography (CT) head: A pictorial review of non-traumatic findings. Emergency Radiology. 2018;25(6): 703-712. DOI: 10.1007/s10140-018-1644-5

- Wu CC, Khorashadi L, Abbott GF, et al. Common blind spots on chest CT: Where are they all hiding? Part 1-airways, lungs, and pleura. Am J Roentgenol. 2013;201(4):W533-538. DOI: 10.2214/AJR.12.9354

- Digumarthy S, Gullo R, Levesque MH, et al. Cause determination of missed lung nodules and impact of reader training and education: Simulation study with nodule insertion software. J Canc Res Therapeutics. 2020;16(4):780-787. DOI: 10.4103/jcrt.JCRT_312_17