«Словарные» приемы организации материала в трактате «Ключ разумения» Тихона Макарьевского

Автор: Мосягина Наталья Викторовна

Рубрика: Искусствоведение и культурология

Статья в выпуске: 2 т.13, 2013 года.

Бесплатный доступ

«Ключ разумения» — крупнейший музыкально-теоретический трактат конца XVII в. Его автор — монах Тихон Макарьевский — показал систему соотношения между древней знаменной и новой для России «киевской» нотациями. «Ключ» дает различную информацию о знаменах, фитах, лицах и строках, которая представлена в виде разводов дробным знаменем с киноварными пометами и нотолинейных строк. Данному музыкальнотеоретическому руководству присуща информативная, коммуникативная и нормативная функции. Содержательной задачей «Ключа» является описание «лексики» знаменного распева. трактат представляет собой произведение дидактического характера, который создан для проверки или расширения информации о знаменном распеве. По отбору материала «Ключ» является универсальным словарем.

Древнерусское певческое искусство, музыкально-теоретические трактаты, "ключ разумения" тихона макарьевского

Короткий адрес: https://sciup.org/147150928

IDR: 147150928 | УДК: 94(470)

Текст научной статьи «Словарные» приемы организации материала в трактате «Ключ разумения» Тихона Макарьевского

Теоретические руководства являются богатейшим источником информации о певческом искусстве Древней Руси. Исследование таких памятников остается одним из существенных направлений музыкальной палеографии. К данной проблеме обращались такие исследователи как, М. В. Бражников1, А. Н. Кручи-нина2, Д. С. Шабалин3, З. М. Гусейнова4, Г. А. Ники-шов5 и др. Несмотря на то, что музыкальные азбуки интенсивно изучаются, остается много нерешенных проблем, касающихся как типов азбук, так и строения каждой из них. Среди таких актуальных, в настоящее время, материалов следует выделить крупнейший памятник конца XVII в. — «Ключ разумения» монаха Тихона Макарьевского.

Современная наука о музыкальном языке древнерусской церковной культуры правомерно, на наш взгляд, использует методы, применяемые в языкознании. Возможность этого обусловлена не только фактом сосуществования в рукописных памятниках языка литературного и языка музыкального, но значительной общностью данных языковых систем.

Ф. де Соссюр писал: «Кто хочет обнаружить истинную природу языка, должен прежде всего обратить внимание на то, что в нем общего с иными системами того же порядка, а многие лингвистические факторы, кажущиеся на первый взгляд весьма существенными <…>, следует рассматривать лишь во вторую очередь, поскольку они служат лишь для выделения языка из совокупности семиологических систем»6. Данное утверждение оказывается чрезвычайно важным при рассмотрении памятников древнерусского певческого искусства, и настоящая работа представляет собой опыт исследования памятника с помощью некоторых методов, применяемых в лингвистике.

В музыкальной медиевистике рукописные памятники, содержащие информацию относительно отдельных знамен или попевок, фит и лиц, расположенных в определенном порядке, принято называть музыкально-теоретическими руководствами или азбуками. В существующих руководствах независимо от вида графических символов, будь то отдельные знаки, попевки или фиты, зафиксированные какой-либо нотацией, можно выделить 3 типа изложения материала:

-

• перечисление;

-

• толкование;

-

• развод.

Тип перечисления построен по принципу «алфавита». Понятие алфавита, как парадигматического набора тех элементов, из которых состоят выражения-тексты, используется, в частности в математике, логике, семиотике для описания искусственных логических и математических языков. Сходные черты обнаруживаются в музыкально-теоретических руководствах типа «перечисление». Руководства, изложенные таким образом, представляют набор начертаний и названий знамен какой-либо нотации или музыкальных формул, без каких-либо комментариев. Следовательно, к типу алфавита относятся все азбуки-перечисления: отдельных знаков (знаменной, путевой или демественной нотаций, казанского знамени); попевок, лиц, фит.

Тип толкования мы находим в руководствах, содержащих словесное объяснение знамен или по-певок7. В структурном отношении такие руководства характеризуются расчлененным расположением материала: каждому знаку (или группе знаков) посвящается независимый отрезок текста, составляющий словарную статью. По объему и отбору единиц обработки (номенклатуре) руководство может быть экстенсивным (стремящимся охватить максимальное число единиц) и селективным (ограничивающим отбор). Словарная статья, отражающая микроструктуру руководства (словаря) представляет собой «некоторое “уравнение” между объясняемым и объясняющим»8. Например:

|

Крюк светлый |

у |

Возгласити его мало повыше строки |

К данному типу статей относятся разделы руководств, впервые появившиеся в XVI в. Они обычно в заглавии содержат указания «како поется в каждом гласе» и «како поется которое знамя в коемждо гласе различно». Продолжение и развитие этого изложения проявляется в разделах ряда теоретических кодексов XVII в., задача которых — дать информацию о распеве не в знаковой, а словесной форме.

Тип развода, формулируемый в руководстве подобного типа, представляет собой своеобразную транскрипцию9. В языкознании транскрипцией называется «способ однозначной фиксации на письме звуковых характеристик отрезков речи»10. В музыкально-теоретических руководствах, а также в рядовых певческих рукописях этот метод используется для фиксации распева сложных знаков, попевок, фит и лиц дробным знаменем.

Например:

Начертание Развод

A ^ 4к- У к 1= 'ZУ" Wn- >

Выделенные приемы изложения материала (в алфавите, в словарной статье, в транскрипции) представлены в одном из выдающихся музыкальнотеоретических памятников, знаменно-нотолинейном руководстве — «Ключе разумения», созданном монахом Тихоном Макарьевским в конце XVII века. Исследование памятника показало правомерность привлечения при работе с ним методов раздела языкознания, который занимается теорией и практикой составления словарей — лексикографии11.

В языкознании справочная книга, которая содержит слова (или морфемы, словосочетания, идиомы и т. п.), расположенные в определенном порядке, называется, как известно, словарем. Функция словаря заключается в объяснении значения описываемых единиц, передаче различной информации о них или переводе на другой язык. Все эти позиции с очевидностью проявляются также в музыкальнотеоретических руководствах, и предварительное изучение материала подтвердило возможность применения разработанной в лингвистике классификации справочных книг и ввести в научный обиход музыкальной палеографии, по сути — науке о музыкальном языке русской церковной культуры, термина «словарь» для ряда памятников теоретической мысли12. Опираясь на разработанную в языкознании типологию словарей, мы рассматриваем «Ключ разумения» как справочную книгу, являющуюся своеобразным словарем знаменного распева 2-ой пол. 17 века, как по составу руководства, так и по системе его организации13.

Используя классификацию лексикографии, мы можем назвать «Ключ разумения» универсальным музыкальным словарем знаменного распева, поскольку он объединяет в себе свойства разных типов музыкальных словарей. Остановимся на этом подробнее.

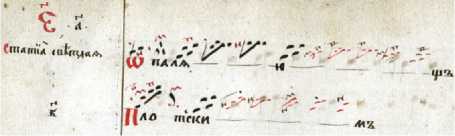

Раздел «Имена знамени» (Например: РНБ. Q. XII. 1. Л. 4—4об.) содержит перечисление основных певческих знаков знаменной нотации. Перечисление включает:

-

• начертание знамени;

-

• название знамени;

-

• перевод распева знамени на пятилинейную нотацию;

-

• начертание и название нотных знаков.

Расположение знамен в разделе зависит от степени распевности знака: сначала идут знамена единогласостепенные, далее — двоегласостепен-ные, т. е. распевающиеся в две ступени и так далее. В общей сложности раздел содержит распевы 73 знамен.

Пример:

9 ; V W ^

Данный раздел «Ключа» представляет основную лексику, «словарный состав» знаменной нотации с переводом знаков на пятилинейную нотацию.

Раздел «Указание российскому столповому знамени како против киевския ноты в российском пении восми гласов поется»14 (Например, РНБ, Q.XII. 1, л.113—114) содержит перечисление певческих знамен, которое включает:

-

• начертание знамени;

-

• название знамени;

-

• перевод распева знамени на пятилинейную нотацию.

В отличие от «Имен знамени», в данном разделе представлены знамена с учетом их функционирования в системе осмогласия, что нашло отражение в са-мозаглавии раздела, приведенном выше. Например, семейство статей в разделе «Имена знамени» было представлено следующими разновидностями:

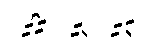

'+ : : :: ::

В «Указании» же, помимо перечисленных, присутствует также статья с облачком, статья закрытая и статья мрачнозакрытая:

При этом распев статьи закрытой средней встречается только в шестом и втором гласах. Распев скамеицы в «Указании» соответствует характерному для четвертого гласа распеву, показывающему знак в распеве ломкой и др.

«Указание» включает 62 развода знамен, а также два примера: строка со стрелой с подсекою и певческая строка «Сошедшеся о празднолюбцы»15.

Таким образом, наличие разделов «Имена знамени» и «Указание» отражает стремление составителя, с одной стороны, включить в теоретическое руководство максимальное количество значений знамен, а с другой — систематизировать этот материал, с учетом специфики функционирования знаков.

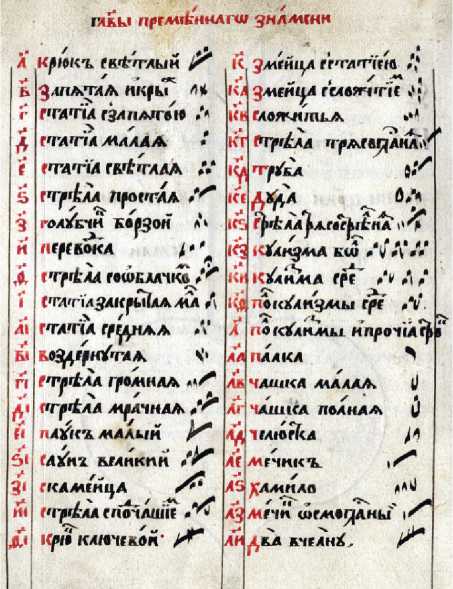

Раздел «различных попевок»16 представляет собой собрание образцов, аналогичных тем, которые в языкознании называются «языковыми примерами». Здесь распевы каждого из «знамени пременного», что «изменяются по гласом в различных попевках», даны в контексте певческой строки. Раздел разбит на 38 словарных статей — «глав», отражающих распевы многозначных знамен в зависимости от гласовой попевки, в которую они входят. Все главы имеют свой порядковый номер, который приведен в разделе «Главы пременнаго знамени»17:

Внутри главы (словарной статьи) материал расположен следующим образом: в левой части — порядковый номер главы, название знамени и глас примера, в правой — пример из песнопения, представленный в знаменном и нотолинейном ва-риантах18:

Языковой пример включает:

-

• поэтическую строку;

-

• знаменную строку;

-

• указание гласа певческой строки;

-

• дробное знамя в виде киноварной подтекстовки основной невменной строки;

-

• подробные киноварные пометы19;

-

• нотолинейную строку.

Кроме певческих строк, служащих примером роспева для «пременных» знаков, в данный раздел включены «прочие строки», как их называет составитель. Они не выделены в отдельную главу, не относятся к какому-либо знаку и являются, по-видимому, дополнительным материалом, иллюстрирующим уже показанные ранее распевы.

Помимо «различных попевок», «Ключ» содержит фиты и лица, а также певческие строки, выделенные в раздел — «Фиты с розводами и строки осмогласного пения». Он, как и «различные попевки», может вероятно, рассматриваться как еще один раздел «языковых примеров», в которых тайнозамкненное начертание объясняется простым знаменем. Раздел разбит на восемь глав (словарных статей), соответствующих восьми гласам. Как и в разделе «различные попевки», в разделе фит объясняемое начертание расположено в левой части, а объясняющее (пример-развод) — во второй. Объясняемое начертание включает:

-

• тайнозамкненный оборот (иногда с названием);

-

• текст, на который приходится данное начертание в каком-либо песнопении;

-

• указание «побочных» гласов, в которых данный оборот может встречаться, помимо основного гласа, указанного в начале каждой статьи.

Объясняющее состоит из:

-

• поэтической строки;

-

• знаменной строки;

-

• дробного знамени в виде киноварного сопровождения основной невменной строки;

-

• подробных киноварных помет;

-

• нотолинейной строки.

Внутри статьи материал излагается последовательно: сначала выписаны фиты, затем лица и в конце — строки. Однако этот порядок может быть нарушен, и в некоторых случаях фиты и лица записываются вместе.

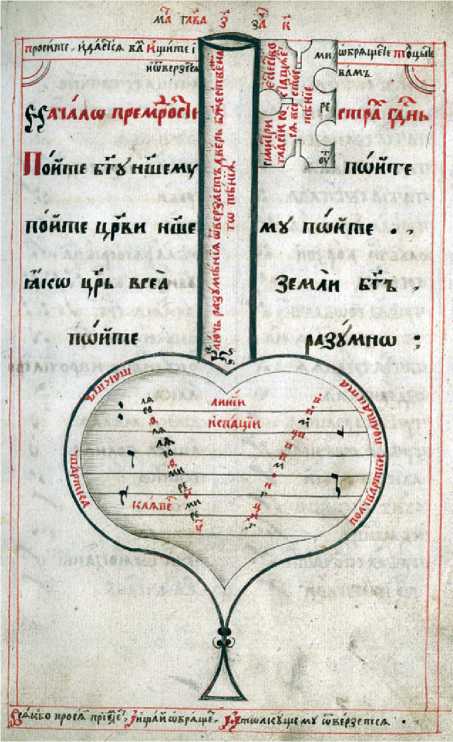

Помимо разделов, показывающих, по всей видимости, основной практический материал, «Ключ» содержит дополнительную информацию относительно целей и задач руководства, а также справочные сведения о нотациях, представленные в двух вводных и одной заключительной статье. Кроме того, словарь имеет графическую иллюстрацию, которая, как поясняет лингвистический словарь, служит обычно семантизации слова (в нашем случае знака), раскрытию семантических полей, в которые входит данное слово (знак), показывает разновидности и устройства предметов (знаков). Включение графического изображения обычно бывает необходимо тогда, когда предмет объяснения трудно описать «компактным опреде-лением»20, и подобную ситуацию мы наблюдаем в «Ключе». Изображение ключа является графической иллюстрацией к теоретическому разделу «Сказание

<…> о нотном гласобежании», в котором дается описание соотношения знаков двух нотаций.

Таким образом, даже простое перечисление особенностей изложения текста в «Ключе разумения» монаха Тихона Макарьевского показывает, что он является универсальным словарем знаменного распева 2-ой пол. 17 века, который дает различную информацию о знаменах, фитах, лицах и строках. Данная информация представлена в виде: развода дробным знаменем, который можно назвать знаменной транскрипцией; киноварных помет, являющихся своеобразной транслитерацией; нотолинейной строки, служащей «фонетическим» переводом.

К тому же данному «словарю» присущи следующие функции:

-

— информативная (она позволяет кратчайшим способом приобщиться к накопленным знаниям);

-

— коммуникативная (она дает необходимые сведения о знаменном распеве);

— нормативная (она фиксирует значения и употребления певческого материала).

По отбору материала «Ключ» можно рассматривать как своеобразный тезаурус21. Содержательной же задачей «Ключа» является, на наш взгляд, описание «лексики» знаменного распева. В функциональном аспекте словарь представляет собой произведение дидактического характера, которым читатель пользуется для проверки или расширения информации о знаменном распеве. Следовательно, строение «Ключа», отбор материала и способ его изложения вполне соответствует всем условиям, необходимым для формирования словаря.

Список литературы «Словарные» приемы организации материала в трактате «Ключ разумения» Тихона Макарьевского

- Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. -Л.: Музыка, 1972

- Кручинина А. Н. Попевка в русской музыкальной истории XVII в.: автореф. дис.... канд. искусствоведения. -Л.: СПбГК, 1979

- Шабалин Д. С. Певческие азбуки Древней Руси. -Кемерово, 1991

- Гусейнова З. М. Русские музыкальные азбуки XV-XVI вв. -СПб., 1999

- Никишов Г. А. Двознаменники как особый вид певческих рукописей последней четверти XVII -начала XVIII в.: автореф. дис.... канд. искусствоведения. -М., 1977

- Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. -Екатеринбург, 1999. -С. 24

- Гусейнова З. М. «Извещение» Александра Мезенца и теория музыки XVII в. -СПб., 1995. -Гл. 1

- Лингвистический энциклопедический словарь. -М., 1990. -С. 463