Сложность восприятия демотиваторов и мемов: экспериментальное исследование

Автор: Горбачева Александра Вячеславовна, Берлин Хенис Александра Алехандровна, Пучкова Александра Николаевна, Осадчий Михаил Андреевич

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Речевые механизмы и единицы текстовой коммуникации

Статья в выпуске: 2 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены предварительные результаты пилотного исследования восприятия жанров демотиватора и мема, которое проводится в рамках экспериментального изучения психофизиологических и психолингвистических особенностей восприятия и понимания поликодовых текстов экстремистской направленности. Разработана гипотеза о влиянии жанра на восприятие и понимание поликодовых текстов (А.В.Горбачева, М.А.Осадчий). Для ее верификации анализируются данные о движениях глаз респондентов, полученные в ходе основного экспериментального исследования. Осуществлены айтрекинг и количественная обработка данных (А.А.Берлин Хенис, А.Н.Пучкова). Систематизированы следующие статистически достоверные данные: в сравнении с мемами респонденты рассматривают демотиваторы (1) более продолжительное время, делают (2) более короткие фиксации, (3) при их большем количестве, а также совершают (4) более быстрые и (5) короткие саккады. Эти параметры могут указывать на более плотный сканирующий паттерн просмотра демотиваторов в сравнении с мемами и большие когнитивные затраты при оценке смыслового содержания текстов демотиваторов (А.А.Берлин Хенис, А.В.Горбачева, А.Н.Пучкова, М.А.Осадчий). Результаты исследования позволяют предположить наличие связи между жанром и степенью сложности восприятия поликодовых текстов. Это обеспечивает возможность проведения дальнейших исследований в данном направлении и в перспективе позволит разработать нормы когнитивной нагрузки судебных лингвистов, анализирующих поликодовые тексты экстремистской направленности.

Поликодовый текст, креолизованный текст, мем, демотиватор, интернет-жанр, айтрекинг, восприятие

Короткий адрес: https://sciup.org/149137946

IDR: 149137946 | УДК: 81'42:004.738.5+612.821.2 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.2.7

Текст научной статьи Сложность восприятия демотиваторов и мемов: экспериментальное исследование

DOI:

Citation. Gorbacheva A.V., Berlin Khenis A.A., Puchkova A.N., Osadchiy M.A. Experimental Study of Demotivators and Memes Perception Complexity. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science Journal of Volgograd State University. Linguistics], 2021, vol. 20, no. 2, pp. 74-86. (in Russian). DOI:

Современные цифровые технологии, преобразовавшие едва ли не все сферы человеческой жизнедеятельности, трансформировали и текстовую реальность, в результате чего поликодовые тексты, включающие знаки различных семиотических систем, превратились в обыденную форму хранения и передачи информации. Это сделало поликодовые тексты частотными объектами судебной лингвистической экспертизы, что породило вопрос о создании методик их исследования в специальных целях.

Существующий общественный запрос на объективизацию экспертного анализа требует, чтобы в основе прикладных разработок в данной области лежали результаты фундаментальных научных исследований процессов восприятия и понимания поликодовых текстов. В рамках этого запроса, помимо разработки алгоритмов реконструкции целостного смыс- ла текста, необходимым направлением работы является составление рекомендаций по управлению когнитивными процессами при осуществлении экспертного задания, поскольку их адекватная регуляция напрямую влияет на логику и степень объективности исследования. Одной из серьезных проблем в данной области представляется работа в состоянии утомления внимания, которое, кроме снижения продуктивности, может провоцировать экспертные ошибки. Уменьшить риски, связанные с последствиями этого состояния, могут оценка и последующее нормирование когнитивной нагрузки экспертов.

Первым шагом к определению порогов утомления внимания при оценке поликодовых текстов и разработке соответствующих норм может стать исследование параметров глазодвигательной активности и влияющих на нее факторов, поскольку именно движения глаз являются внешним коррелятом процессов восприятия и понимания, обусловленных работой произвольного внимания. Ранее мы освещали результаты нашего экспериментального исследования восприятия и понимания полико-довых текстов, которые касаются влияния на параметры движений глаз факторов, связанных с личностью воспринимающего субъекта [Берлин Хенис, Пучкова, 2020; Горбачева и др., 2020]. Однако взаимодействие человека с текстом как объектом действительности предполагает, что у последнего имеются заданные характеристики, способные детерминировать восприятие текста наравне с особенностями самого интерпретатора. Это означает, что внешняя организация поликодово-го текста, характер использованных образов и/или их расположение, свойства знаков различной степени условности (индексальные, иконические, символьные знаки) – все это может в той или иной степени определять качество внимания при работе с поликодовыми текстами. В настоящей статье мы рассмотрим в качестве такого внешнего определителя жанр поликодового текста.

Материал и методы

Значительная часть жанровых исследований поликодовых текстов, в особенности выполненных российскими учеными, посвящена мемам и демотиваторам. В работах некоторых отечественных коллег можно встретить указание на то, что перцептивная сложность поликодовых текстов коррелирует с их жанровой принадлежностью. Так, мемы в связи с их минималистичной формой оцениваются как когнитивно легкий жанр, ориентированный на быстрое восприятие и простое понимание, в первую очередь внутри социальных групп [Зиновьева, 2015, с. 196; Канашина, 2017; 2018а, с. 127; Ягодкина, 2019; и др.]. Порой к таким выводам приходят авторы, которые изначально придерживались обратной точки зрения, мотивируемой тем, что мемы – это тексты с высоким сжатием информации, которые в силу обусловленности пресуппозицией требуют от реципиента существенных умственных усилий при интерпретации [Канашина, 2018б, с. 76]. В то же время, знакомясь с источниками, мы не обнаружили оценок сложности восприятия демотиваторов, и это подсказывает, что в настоящий момент данный признак, ве- роятно, не является для исследователей сколько-нибудь определенным. Тем не менее особенности мемов и демотиваторов достаточно хорошо описаны в литературе, и их сравнение позволит обосновать предположение о том, какой из этих жанров базово сложнее для восприятия и понимания.

Разработка гипотезы. Начинать такое сравнение следует с описания демотиваторов и мемов как самостоятельных жанров. Демотиваторы (demotivators, demotivationals) выделяются большинством ученых как полноценный жанр с собственной внешней организацией, характером информации и функциями [Бабина, 2017; Бабина, Иванова, 2016; Баслина, Ухова, 2014; Бугаева, 2011; Клочко, 2017; Крылов, Стексова, 2020; Лутовинова, 2016; Раб-кина, Каменева, 2013; и др.], хотя наряду с этим, основываясь на характере передаваемой информации, некоторые отечественные и зарубежные лингвисты осмысляют их как разновидность мемов [Канашина, 2017; Максимова, 2019; Сонин, Мичурин, 2012; Щурина, 2014б; Milner, 2012; и др.]. Наиболее понятным и устойчивым жанровым признаком демотиваторов является графический шаблон. Исследователи выделяют следующие обязательные компоненты шаблона демотиватора :

– одночастное или многочастное изображение, помещенное в черную рамку [Бабина, 2017; Бугаева, 2011; Крылов, Стексова, 2020; Лутовинова, 2016; Щурина, 2014а], обычно занимающее бóльшую часть площади экранного пространства, отведенного для текста;

– комментарий в виде надписи или надписей, выполненных белым шрифтом на черном фоне под изображением [Бугаева, 2011; Лутовинова, 2016; Рабкина, Каменева, 2013; Сонин, Мичурин, 2012; Щурина, 2014а]: верхний блок содержит слоган, выражающий основную идею комментария, и в русском варианте с целью выдвижения выполняется начиная с прописной или полностью прописными буквами [Бугаева, 2011; Лутовинова, 2016; Сонин, Мичурин, 2012; Рабкина, Каменева, 2013; Щурина, 2014a]; нижний блок заполняет надпись или надписи, которые выполняются строчными буквами и содержат пояснение или продолжение слогана [Бугаева, 2011; Лутови-нова, 2016; Рабкина, Каменева, 2013; Сонин,

Мичурин, 2012]. При реализации классического – полного – шаблона (рис. 1) представлены обе надписи [Дурынина, Казяба, 2013], но расширение круга пользователей шаблона «приводит к постепенной утрате изначального отношения между фрагментами текста» [Сонин, Мичурин, 2012], поэтому в усеченном варианте может быть дан любой из них, при этом высказывание осуществляет одну из двух или обе указанные смысловые функции.

В противоположность простоте определения характеристик графического шаблона, установление специфической коммуникативной цели демотиватора представляется нетривиальной задачей. Во-первых, коммуникативная цель этого жанра сконструирована и декларирована компанией – создателем демотиваторов «Despair» в виде лозунга: «Разрушать мечты суровой правдой жизни» («Сrushing dreams with hard truths») [Рабкина, Каменева, 2013, с. 146] – и зафиксирована в самом его названии – демотивационный постер / плакат. Во-вторых, имеются результаты лингвистического анализа, которые показывают, что в спектр коммуникативных целей демотиватора попадают дискредитация социально одобряемых ценностей, критика сложившейся ситуации, комическое представление какого-либо фрагмента действительности, распространение вирусной информации, самопрезентация [Голиков, Калашникова, 2010], побуждение других участников коммуникации разделить точку зрения автора [Бабина, 2017]. В-третьих, данные опросов респондентов свидетельствуют, что демотиватор – это «картинка с умной мыслью; сарказм в картинке; постер, который отражает определенную идею. Полученные ответы подтверждают информативность демотиватора и желание респондента поделиться некоей идеей, близкой адресанту» [Крылов, Стексова, 2020, с. 57]. Обобщая вышеперечисленные факты, мы приходим к выводу, что демотиватор является в большей степени жанром, информирующим о субъективной точке зрения на кого- или что-либо, и, согласно мнению Ю.В. Крылова и Т.И. Стексовой, «создается или используется не ради вступления в контакт и проявления эмоций, а для выражения какой-либо философской мысли, идеи, созвучной автору / пользователю» [Крылов, Стексова, 2020, с. 56–57]. В пользу этого свидетельствует и отчетливое деление информации на диктумную и модусную части посредством использования рамки, «которая способствует появлению субъективно окрашенного содержания, семиотически соотносящего общественный и личный опыт» [Бабина, 2017, с. 43]. Благодаря такому распределению информационного содержания демотиватор успешен в качестве реплики-стимула, инициирующей коммуникацию в форме дискуссии на заданную тему, и мало адекватен в качестве реплики-реакции [Крылов, Стексова, 2020, с. 57].

Последняя особенность демотиватора, которую требуется учесть, чтобы сделать

ПЕРЕТАЩИ СМЕШНУЮ КАРТИНКУ СЮДА

НАПИШИ СМЕШНОЙ ЗАГОЛОВОК таже смешно напиши подробный комментарий

Рис. 1. Полный графический шаблон демотиватора Fig. 1. Complete demotivator graphic template

Примечание. Источник: !prettyPhoto.

РЕЧЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ЕДИНИЦЫ предположение о степени его перцептивной сложности, – преимущественная оригинальность контента в этом жанре. Несмотря на то что в ряде случае создатели демотиваторов опираются на различного рода прецеденты [Бугаева, 2011], к большей части информации авторы обращаются впервые, при подаче информации нередко прибегают к созданию эффекта неожиданности [Щурина, 2014a], а сама информация имеет характер известных и понятных обширному кругу лиц реалий.

Таким образом, демотиватор – это информационно оригинальный поликодовый жанр, информирующий о чьей-то личной точке зрения на что- или кого-либо, обладающий двухчастным графическим шаблоном, где гетерогенные части сообщения разграничены.

ТЕКСТОВОЙ КОММУНИКАЦИИ щим знаниям в памяти человека постепенно облегчается.

По данным опроса респондентов, проведенного Ю.В. Крыловым и Т.И. Стексовой, в коммуникации мем используется, «когда (он. – Примеч. авт. ) смешной, чтобы разбавить ситуацию общения, разрядить; чтобы сократить время на описание состояние, эмоции; когда нужно выразить огорчение, негодование, разочарование, радость, степень любви к человеку или просто пошутить на какую-то тему; когда нужно быстро на что-то прореагировать» [Крылов, Стексова, 2020, с. 56]; «обычно в результате диалога, когда находится подходящий момент или просто случайно; когда он подходит к ситуации; в ироничных ситуациях...; мем в тему беседы» [Крылов, Стексова, 2020, с. 57]. Результаты экперимента свидетельствуют, что основной коммуникативной целью мема , наряду с развлечением отправителя и получателя [Максимова, 2019], является выражение оценки чего-либо, эмоциональной реакции на что-либо, при этом такая эмоция, оценка уже известны адресату и представляют собой дискурсивную точку зрения в среде конкретной социальной группы [Крылов, Стексова, 2020; Сонин, Мичурин, 2012; Dancygier, Vandelanotte, 2017]. Это заключение подтверждается и фактом преобладания в меме модальной информации, выражаемой одновременно и изображением, и высказыванием [Канашина, 2016].

Наиболее сложным в определении жанровым признаком представляется устройство графического шаблона мема. Мы разделяем точку зрения С.А. Максимовой: «Жанровый состав виртуального дискурса очень подвижен: одни жанры приходят на смену другим, иногда “поглощая” уже существующие» [Максимова, 2019, с. 96]. Нынешние простые мемы представляют собой контаминацию двух ранних жанров – макроса (macro image, macros) и эдвайса (от англ. advice – «совет»); их графические шаблоны оказались настолько сходны, что пользователи из лингвокультур, в которые эти жанры были заимствованы, утеряли понимание связи между их формой и содержанием, в результате чего указанные жанры унифицировались и функционально [Сонин, Мичурин, 2012; Щурина, 2014a; Grundlingh, 2017; и др.]. Исследователи указывают на то, что внешняя организация простых мемов ми-нималистична, «поскольку... сжатая форма... облегчает понимание, декодирование смысла мема интернет-пользователем» [Канаши-на, 2017, с. 87]. Обязательными частями шаблона простого мема (рис. 2) являются следующие компоненты:

– одночастное изображение, занимающее всю площадь мема; изображение может быть прецедентным и в этом случае выбирается из предложенных в рубрикаторе или авторским, что не исключает возможности апелляции к прецедентным персонажам или ситуациям [Ка-нашина, 2017; Клочко, 2017; Щурина, 2014б];

Таким образом, простой мем – это по-ликодовый жанр, информационно вторичный, выражающий эмоциональную оценку или реакцию на что- или кого-либо, обладающий двухчастным графическим шаблоном, где гетерогенные части сообщения условно не отделены друг от друга.

Сравнение характера информации, транслируемой в рамках рассмотренных жан- ров, позволяет выдвинуть в качестве гипотезы тезис о том, что демотиваторы когнитивно сложнее мемов: (1) информация в демотиваторах, в отличие от мемов, преимущественно первичная, отличается новизной, (2) адресата вынуждают анализировать показанную ситуацию, чтобы самостоятельно оценить справедливость точки зрения автора, вместо воспроизведения знакомой реакции, как в меме.

Респонденты и процедура эксперимента. Для проверки гипотезы мы проанализировали данные, собранные ранее в ходе лабораторного айтрекингового исследования восприятия и понимания поликодовых текстов экстремистского и неэкстремистского содержания. В эксперименте принимали участие респонденты ( n = 60) с различной степенью информированности о фактах экстремистского дискурса: 31 лингвист-эксперт с опытом экспертиз по делам о противодействии экстремизму и 29 респондентов без экспертных компетенций. В качестве стимульного материала респондентам предъявлялись поликодовые тексты формата «статическое изображение + письменное высказывание». До начала эксперимента все участники были письменно предупреждены о целях проведения научного исследования и характере стимульного материала.

Анализируемые нами данные собраны в первой части эксперимента: респонденты просматривали стимул, после чего должны

Рис. 2. Полный графический шаблон простого мема Fig. 2. Complete graphic template of a simple meme Примечание. Источник:

были оценить, является ли он экстремистским или нет (в случае затруднений респондент имел право ответить «затрудняюсь»), и прокомментировать смысловое содержание просмотренного стимула. Респонденты не были ограничены во времени просмотра стимула и обдумывания ответа. В ходе выполнения задания движения глаз респондентов регистрировались при помощи айтрекера EyeLink 1000+. Моменты начала и окончания просмотра стимула, а также принятия решения об оценке его содержания фиксировались автоматизированно.

Для проверки гипотезы о различной перцептивной сложности демотиваторов и мемов мы отобрали из имеющихся данных записи движений глаз респондентов в ответ на предъявление 6 демотиваторов и 7 мемов, организованных в соответствии с вышеописанными шаблонами жанров. Неравное число стимулов того и другого жанров объясняется тем, что дизайн эксперимента изначально не предполагал решения поставленной в этом исследовании задачи, в силу чего мы предлагаем считать его пилотным, а его результаты – предварительными.

Первичная обработка и чистка данных о движении глаз осуществлялись с помощью программного обеспечения «Data Viewer (SR research)». Анализ производился в программе «Statistica 10» и был условно разделен на два этапа. На первом этапе выполнялось сравнение глазодвигательной активности по жанрам, на втором этапе анализировались паттерны рассматривания изображений для каждого жанра.

Результаты и обсуждение

В качестве параметров движения глаз использовались длительность фиксаций, количество фиксаций, амплитуда саккад, время рассматривания (абсолютное и относительное) изображений или зон интереса.

Анализ времени рассматривания всех стимулов показал, что демотиваторы рассматривались значительно дольше мемов ( F (1,638) = 20,9293, p < 0,0001, демотиваторы – 11565,69 ± 565,3 мс, мемы – 8376,22 ± 427,9 мс).

В ходе анализа были обнаружены статистические различия в глазодвигательных параметрах при восприятии стимулов различ- ных жанров. Фиксации респондентов на мемах были более продолжительными в сравнении с фиксациями на демотиваторах (F (1,23336) = 10,2, p < 0,001, демотиваторы – 267,26 ± 1,02 мс, мемы – 272,2 ± 1,17 мс; см. рис. 2). Также обнаружены статистические различия в количестве фиксаций: большее количество фиксаций наблюдалось при рассматривании демотиваторов (F (1,752) = 56,847, p < 0,0001, демотиваторы – 48,06 ± 2,14, мемы – 29,596 ± 1,33). Значимое статистическое различие наблюдалось в амплитуде саккад. При рассматривании мемов делались более длинные амплитуды саккад в сравнении с демотиваторами (F (1,23336) = 13,624, p < 0,0002, демотиваторы – 3,44 ± 0,076°, мемы – 3,88 ± 0,093°).

Для проведения второго этапа анализа во всех стимулах были выделены зоны интереса – текстовые блоки или изобразительная часть стимула. Такой подход позволил сконструировать единый шаблон всех изображений внутри каждого жанра. Далее приведен анализ зрительных паттернов для стимулов каждого жанра по отдельности.

Анализ относительного времени рассматривания не показал статистической разницы между просмотром изображения и текста в демотиваторах. Однако здесь была установлена статистическая разница в некоторых глазодвигательных параметрах между текстовой и изобразительной зонами. На изображениях делалось больше фиксаций ( F (1,12546) = 461,52, p < 0,0001, изображение – 48,34 ± 0,5, текст – 36,652 ± 0,287), и они были более длительными в сравнении с текстовой зоной ( F (1,12546) = 555,62, p < 0,0001, изображение – 294,9 ± 1,77 мс, текст – 247,15 ± 1,15 мс). Также здесь были длиннее амплитуды саккад ( F (1,12546) = 22,170, p < 0,0001, изображения – 3,86 ± 0,15°, текст – 3,13 ± 0,08°).

При анализе мемов были выявлены статистически достоверные различия параметров движений глаз в изобразительной и текстовой зонах. Дополнительно была обнаружена разница в отдельных глазодвигательных параметрах при просмотре текста вверху и внизу.

Анализ относительного времени рассматривания зон показал статистически значимое преимущество в длительности просмотра изображения по сравнению с текстовыми зонами, при этом разницы между текстовыми зонами не обнаружено (F (2,171) = 263,49, p < 0,0001, изображение – 0,669 ± 0,021, текст сверху – 0,173 ± 0,02, текст снизу – 0,147 ± 0,01).

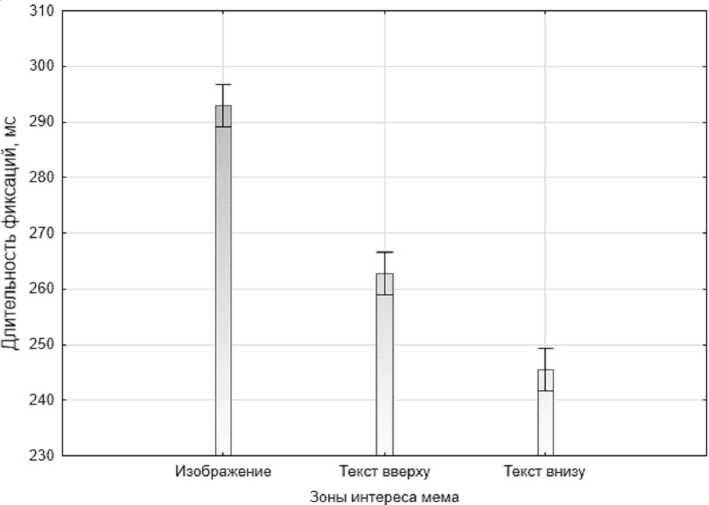

Зарегистрированы существенно более длительные фиксации на изображении в сравнении с двумя текстовыми зонами. Кроме того, в данном параметре текст вверху имел статистическое преимущество перед текстом внизу ( F (2,10566) = 139,49, p < 0,0001, изображение – 292,83 ± 1,94 мс, текст вверху – 262,72 ± 1,95 мс, текст внизу – 245,53 ± 1,96 мс; рис. 3). По сравнению с текстовыми зонами, на изображении было сделано большее количество фиксаций. В этом параметре также наблюдается статистически достоверное различие между текстом внизу и вверху ( F (2,10566) = 426,04, p < 0,0001, изображение – 28,58 ± 0,33, текст вверху – 23,092 ± 0,4, текст внизу – 13,29 ± 0,22). В сравнении с текстами, на изображениях присутствует наименьшая амплитуда саккад, при этом статистической разницы между текстовыми зонами не обнаружено ( F (2,10468) = 225,56, р < 0,0001, изображение – 2,428 ± 0,03°, текст вверху – 3,47 ± 0,045°, текст внизу – 3,32 ± 0,052°).

Все средние показатели статистически значимо различаются.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что стратегии рассматривания демотиваторов и мемов имеют отчетливые различия по показателям движения глаз: респонденты рассматривают демотиваторы (1) более продолжительное время, делая (2) более короткие фиксации, (3) при их большем количестве, а также совершая (4) более быстрые и (5) короткие саккады. В сравнении с мемами, перечисленные параметры могут указывать на более плотный сканирующий паттерн просмотра демотиваторов и бóльшие затраты ресурсов внимания при оценке смыслового содержания демотиваторов. Одно из объяснений этому может состоять в разнице качества информации и распределения «смысловой нагрузки» у демотиватора и мема. Изредка исследователи обращают внимание на то, что отношения изображения и вербального текста в демотиваторе можно описать в терминах актуального членения, выделив в качестве темы изображение, а в качестве ремы – вербальную часть [Клочко, 2017, с. 69]. Важность изображения как источника информации об исходной ситуации, которую оценивает автор демотиватора в комментарии, относительная новизна содержания изображения могут оказывать влияние на параметры движения глаз при восприятии и понима-

Рис. 3. Сравнение средней длительности фиксаций в различных зонах мемов

Fig. 3. Comparison of the average duration of fixations in different areas of interest of memes

нии демотиваторов. Существует также вероятность того, что на паттерн рассматривания влияет количество информации, содержащейся в изображениях демотиваторов и мемов. Таким образом, предварительно можно говорить о том, что демотиваторы сложнее для восприятия и понимания, чем мемы.

Результаты анализа паттернов рассматривания демотиваторов и мемов обнаруживают и другую закономерность. При просмотре демотиваторов были зафиксированы более длительные, в большем количестве фиксации на изображениях, в то время как текст получал более быстрые и короткие саккады. Паттерны рассматривания мемов показали то же преимущество изображения над текстовыми блоками, как и в случае рассматривания демотиваторов. Данные свидетельствуют о том, что изображения, в сравнении с текстом, оказались более сложными для восприятия и распознавания. Такой результат для изображения вполне ожидаем и подтверждается многими исследованиями, посвященными поликодовым текстам [Петрова, Калугина, 2019а; 2019б; Риехакайнен, Петрова, 2018; Damaskinidis et al., 2017; Petrova, Riekhakaynen, 2019].

Значимые различия мы установили при анализе зрительного восприятия верхних и нижних текстовых блоков в мемах (см. рис. 3). При рассматривании верхнего текста, по сравнению с нижним, фиксации были более длительными и совершались в большем количестве, в то время как скорость и амплитуда саккад не имели статистических различий. Вероятно, на распознавание верхнего текста участникам требовалось больше времени, что в совокупности с большим количеством фиксаций может свидетельствовать о затрудненном восприятии верхнего текста по сравнению с нижним. Возможное объяснение этих затруднений состоит в том, что текст в меме имеет стандартное актуальное членение: в начальном фрагменте высказывания содержится повторяемая информация, которая является знакомой и требует того, чтобы ее вспоминали, а не запоминали. Вероятно, извлечение исходной информации из темы, сопряженное с ее вспоминанием, в действительности является для адресата более сложной, ресурсоемкой операцией, чем приращение информации из ремы, что соотно- сится с представлениями о возрастающей сложности понимания информации в связи с убыванием ее эксплицитности.

Выводы

Предварительные результаты, полученные в настоящем пилотном исследовании, подтверждают выдвинутую нами гипотезу о том, что демотиваторы являются более сложными для восприятия и понимания текстами, нежели мемы: зафиксированы такие характеристики движений глаз, которые указывают на более плотный сканирующий паттерн просмотра демотиваторов по сравнению с мемами. Опираясь на полученные результаты, мы можем обоснованно предполагать, что жанровая принадлежность коррелирует со степенью перцептивной сложности поли-кодового текста. Вместе с тем следует принять во внимание некоторые ограничения, которые пока не позволяют нам сделать категорический вывод: данные собраны в ходе эксперимента, процедура которого разрабатывалась в соответствии с другими исследовательскими целями; стимульный материал не нормализован по количеству единиц информации (пропозиций); не контролировалось влияние фактора экстремистского содержания стимула, обнаруженное на более ранних этапах исследований; не выравнивалось соотношение экстремистских и неэкстремистских стимулов. Дальнейшее направление исследования перцептивной сложности поликодовых жанров предполагает устранение текущих ограничений и проведение отдельного эксперимента для проверки сформулированной гипотезы, что в перспективе способно обеспечить разработку инструментов нормирования когнитивной нагрузки судебных экспертов-лингвистов, исследующих поликодовые материалы дел о противодействии экстремизму и терроризму.

Список литературы Сложность восприятия демотиваторов и мемов: экспериментальное исследование

- Бабина Л. В., 2017. Конфликт через призму демотиватора: интерпретационный аспект // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. № 1. С. 41-46.

- Бабина Л. В., Иванова A. C., 2016. Концептуальная интеграция как механизм интерпретации демотиватора // Вестник Тамбовского университета. Серия: Филологические науки и культурология. № 4 (8). С. 5-11.

- Баслина, Е. Ю., Ухова Л. В., 2014. Демотивацион-ный постер как речевой жанр сетевого юмора // Ярославский педагогический вестник. № 1, т. 1 : Гуманитарные науки. С. 135-140.

- Берлин Хенис А. А., Пучкова А. Н., 2020. Оценка восприятия поликодовых текстов экстремистской направленности с применением метода айтрекинга // Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. № 1. С. 76-79.

- Бугаева И. В., 2011. Демотиваторы как новый жанр в интернет-коммуникации: жанровые признаки, функции, структура, стилистика // Style: International Scientific and Scholarly Journal for Linguistics and Literary Stylistics. № 10. С. 147-158.

- Голиков А. С., Калашникова А. А., 2010. Демотиваторы в интернет-коммуникации: генезис, смысл, типология // Вестник Харьковского государственного университета. Вып. 16. С. 124-130.

- Горбачева А. В., Берлин Хенис А. А., Пучкова А. Н., Осадчий М. А., 2020. Современное состояние разработок в области методики судебно-лингви-стического анализа поликодовых текстов: «Друзья, меняйте методичку» // Семиотию-семасио-логическое измерение политического дискурса. М. : ИРЯ им. А. С. Пушкина. С. 290-308.

- Дурынина Н. В., Казяба В. В., 2013. Структура вербальной составляющей демотиваторов англоязычной интернет-коммуникации // Международный научно-исследовательский журнал. № 10-2 (17). С. 109-110.

- Зиновьева Н. А., 2015. Воздействие мемов на интернет-пользователей: типология интернет-мемов // Вестник экономики, права и социологии. № 1. С. 195-201.

- Канашина С. В., 2016. Текстовые категории модальности и темпоральности в интернет-меме как образец современного креолизованного текста // Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. № 1 (50). С. 79-87.

- Канашина С. В., 2017. Что такое интернет-мем? // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. № 28 (277). С. 84-90.

- Канашина С. В., 2018а. Интернет-мем и прецедентный феномен // Вестник Томского государственного педагогического университета. № 4 (193). С. 122-126. DOI: 10.23951/1609-624X-2018-4-122-127.

- Канашина С. В., 20186. Семантические особенности интернет-мема как полимодального дискурса // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. № 16 (811). С. 74-80.

- Клочко K. A., 2017. О реализации структуры «топик - комментарий» в поликодовом тексте // Евразийский гуманитарный журнал. № 2. С. 67-73.

- Крылов Ю. В., Стексова Т. И., 2020. Новые жанры интернет-коммуникации (на примере демо-тиватора и мема) // Жанры речи. № 1 (25). С. 53-61.

- Лутовинова О. В., 2016. Демотиватор как вид сетевого творчества // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 15, № 3. С. 28-36. DOI: https:// doi.org/10.15688/jvolsu2.2016.3.3.

- Максимова С. А., 2019. Новостной мем как интернет-жанр // Вестник Томского государственного педагогического университета. № 5 (202). С. 95-101.

- Никитина О. А., Гудкова О. А., Зандер Ф., 2018. Интернет-мем как мультимодальный феномен немецкоязычного интернет-дискурса // Язык и культура. № 43. С. 74-87. DOI: 10.17223/ 19996195/43/5.

- Петрова Т. Е., Калугина Н. В., 2019а. Инфографи-ка как способ снятия неоднозначности на занятиях по русскому языку как иностранному // Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве : материалы Между-нар. науч.-практ. конф. (Псков, 13-14 дек. 2018 г.). Псков : Псков. гос. ун-т. C. 250-255.

- Петрова Т. Е., Калугина Н. В., 20196. Особенности движений глаз при чтении поликодовых текстов на русском языке // Когнитивные исследования языка. № 37. С. 825-830.

- Пишкова Е. Ю., Смирнова М. С., 2019. Интернет-мемы: коммуникативный и транслатологи-ческий аспекты // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Филологические науки. № 3 (136). С. 180-187.

- Рабкина Н. В., Каменева В. А., 2013. Функциональный и прагматический потенциал демотиваторов как визуально-вербальной формы современной интернет-коммуникации // Политическая лингвистика. N° 1 (43). С. 144-151.

- Риехакайнен Е. И., Петрова Т. Е., 2018. Processing of Verbal and Non-Verbal Patterns: An Eye-Tracking Study of Russian // Advances in Intelligent and Soft Computing. № 797. C. 269276. DOI: 10.1007/978-981-13-1165-9_24.

- Сонин А. Г., Мичурин Д. С., 2012. Эволюция поликодовых текстов: от воздействия к взаимодействию // Вопросы психолингвистики. № 16. С. 164-173.

- Щурина Ю. В., 2014a. Интернет-мемы в структуре комических речевых жанров // Жанры речи. № 1/2 (9/10). С. 147-153.

- Щурина Ю. В., 20146. Интернет-мемы: проблема типологии // Вестник Череповецкого государственного университета. № 6 (59). С. 85-89.

- Ягодкина М. В., 2019. Мемы в интернет-коммуникации // Art logos. № 2 (7). С. 142-151.

- Damaskinidis G., Kourdis E., Zantides E., Sykioti E., 2017. Eye-Tracking the Semiotic Effects of Layout on Viewing Print Advertisements // Public Journal of Semiotics. № 8 (1). P. 46-66.

- Dancygier B., Vandelanotte L., 2017. Internet Memes as Multimodal Constructions // Cognitive Linguistics. № 28 (3). P. 565-598. D0I:10.1515/ cog-2017-0074.

- Grundlingh L., 2017. Memes as Speech Acts // Social Semiotics. № 28 (2). P. 1-22. D0I:10.1080/ 10350330.2017.1303020.

- Milner R. M., 2012. The World Made Meme: Discourse and Identity in Participatory Media: PhD diss. Lawrence : University of Kansas. 321 p.

- Petrova T. E., Riekhakaynen E. I., 2019. Eye-Tracking Study of Processing Russian Polycode Texts // The 20th European Conference on Eye Movements, ECEM 2019 (Alicante, Spain, 18-22 August 2019) : Abstract book. [S. l. : s. n.]. Р. 292.

- Wiggins B. E., Bowers G. B., 2014. Memes as Genre: A Structurational Analysis of the Memescape // New Media & Society. № 1 (21). Р. 1-21. DOI: 10.1177/1461444814535194.