Сложности диагностики позднего кардиоваскулярного сифилиса

Автор: Толстов С. Н., Агапов В. В., Липатова Т. Е., Толкачев А. Д., Сладков А. В., Малинова Л. И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кардиология

Статья в выпуске: 3 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: на представленном клиническом случае показать сложности диагностики позднего кардиоваскулярного сифилиса. Сложности диагностики позднего кардиоваскулярного сифилиса во многом определяются крайней вариабельностью клинических проявлений заболевания и недостаточной информированностью дерматовенерологов и врачей других специальностей (в первую очередь терапевтов, кардиологов и кардиохирургов), к которым обращаются подобные пациенты. Особенностью данного случая является «кардиальная» маска дебюта заболевания.

Поздний кардиоваскулярный сифилис, сифилитический мезоаортит, инфаркт миокарда.

Короткий адрес: https://sciup.org/149138159

IDR: 149138159 | УДК: 61.12‑02‑002.6–039.12–07 (045)

Текст научной статьи Сложности диагностики позднего кардиоваскулярного сифилиса

1 Введение. Первые упоминания о специфическом поражении сердечно-сосудистой системы при сифилисе принадлежат Дж. Морганьи и относятся к 1761 г. Однако его теория не получила дальнейшего развития из-за главенствующего в то время представления об исключительном сифилитическом поражении кожи и слизистых оболочек, а не внутренних органов.

Начало учения о кардиоваскулярном сифилисе заложил французский хирург, венеролог Филипп Ри-кор, который в 1845 г. впервые при аутопсии обнаружил гуммозные изменения в миокарде [1].

Большой вклад в изучение сифилиса сердечнососудистой системы внесли отечественные ученые-клиницисты. С. П. Боткин не только блестяще описал клинику аневризмы аорты, но и изучил ее патогенез, подчеркивая роль «нервных приборов сердца». Г. А. Захарьин в своих лекциях указывал на бесспорное влияние сифилиса на сердечно-сосудистую систему, представив подробное описание клинических случаев сифилитического поражения клапанов сердца и устья венечных сосудов [1].

Наиболее подробное изучение особенностей проявлений и течения кардиоваскулярного сифилиса относится к концу XIX–XX в.

Трудами многих исследователей подробно описано специфическое поражение сердечно-сосудистой системы при сифилисе, характеризующееся генерализованным васкулитом, аортитом с развитием аортальной недостаточности, аневризмой аорты, специфическим коронариитом с устьевым поражением коронарных артерий, реже — миокардитом и клапанным поражением иной локализации.

В современной литературе имеются как публикации с описанием отдельных случаев кардиоваскулярного сифилиса, так и обобщенные клинические и патологоанатомические сообщения, основанные на большом материале [2, 3].

В настоящее время констатируется изменение структуры заболеваемости сифилисом.

Анализ статистических данных указывает на тот факт, что на фоне снижения общей заболеваемости сифилисом отмечается рост регистрации его поздних форм. С 2002 г. в России фиксируются отдельные случаи кардиоваскулярного сифилиса, и вплоть до 2010 г. их число не превышало 20 случаев. В периоды с 2011 по 2019 г. в России отмечается снижение заболеваемости населения ранними формами сифилиса с 32,4 в 2011 г. до 7,2 на 100 тыс. населения в 2019 г., при этом наблюдается рост заболеваемо- сти поздними формами сифилиса в целом на 53%: с 3,0 в 2011 г. до 4,6 в 2019 г.) [4].

Аналогичная динамика регистрируется в странах Европы, Азии и Америки [5, 6].

В литературе отмечены сообщения о летальных случаях заболевания. Основными причинами смерти пациентов с приобретенным сифилисом являются осложнения сифилитического мезоаортита: расслаивание и разрыв аневризм аорты, хроническая сердечная недостаточность, вызванная тяжелой аортальной недостаточностью на фоне сифилитического поражения аортального клапана, стойкое сужение устьев коронарных артерий с развитием острой коронарной недостаточности [7, 8].

Актуальность проблемы ранней диагностики и лечения кардиоваскулярного сифилиса обусловлена также недостаточной осведомленностью врачей разных специальностей (не только дерматовенерологов, но и врачей общей практики, терапевтов, кардиологов и кардиохирургов) о существовании и клинических особенностях специфического поражения сердечно-сосудистой системы. При этом своевременное распознавание этой патологии позволило бы предупредить тяжелые летальные осложнения этого заболевания.

Цель: на представленном клиническом случае показать сложности диагностики позднего кардиоваскулярного сифилиса.

Клинический случай. В качестве иллюстрации данной проблемы приводим собственное наблюдение — «коронарную» маску позднего кардиоваскулярного сифилиса. Информированное согласие пациента на публикацию данных из истории болезни получено.

Пациент С., 1977 г. р., житель г. Саратова, 10.06.2020 г. доставлен по экстренным показаниям бригадой СМП в ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» с жалобами на интенсивную давящую боль за грудиной длительностью более 20 минут, купированную введением морфина в/в бригадой СМП, общую слабость, потливость.

Впервые около пяти дней назад на фоне умеренной физической нагрузки (ходьба по ровной местности в умеренном темпе до 200 м) стали возникать загрудинные давящие боли, проходящие в покое или после приема нитроглицерина (по совету родственников) через 2–3 минуты. Обратился в поликлинику по месту жительства 10.06.2020 г. в 10.00. На снятой в поликлинике ЭКГ зарегистрирована депрессия ST в задней стенке левого желудочка, однако от госпитализации пациент отказался.

10.06.2020 г. около 21:00 отметил появление интенсивного болевого синдрома в грудной клетке в покое, без эффекта от приема нитроглицерина, появились потливость, слабость. Бригадой СМП на ЭКГ выявлена распространенная субэндокардиальная ишемия, даны нагрузочные дозы аспирина и клопи-догреля, и пациент был госпитализирован в ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер».

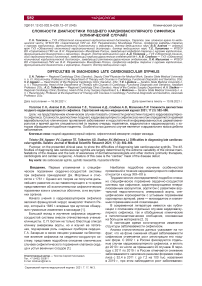

При поступлении: болевой синдром купирован на догоспитальном этапе введением наркотических анальгетиков. На ЭКГ отмечается подъем сегмента ST в AVR (стволовое поражение), депрессия ST в отведениях I, II, III, AVF, V3-V6 (рис. 1).

Диагноз при поступлении: острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST в AVR.

Учитывая изложенную картину, больной в экстренном порядке взят в рентгенооперационную, где при коронароангиографии выявлено многососудистое поражение: устьевой стеноз ствола левой коронарной артерии до степени субокклюзии, огибающая ветвь — неровность контура, передняя межжелудоч-

Рис. 1. Электрокардиограмма пациента С. при поступлении в стационар

ковая артерия — не изменена, правая коронарная артерия — устьевой стеноз до степени субокклюзии.

Учитывая данное поражение решением кардиоконсилиума одномоментно выполнена транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование ствола левой коронарной артерии, передней межжелудочковой ветви и правой коронарной артерии.

Результаты лабораторных исследований.

Общий анализ крови: эритроциты 5,1*1012/л, лейкоциты 8,2*109/л, Hb 159 г/л, СОЭ 15 мм/ч, лимфоциты 22%, моноциты 8%, палочкоядерные нейтрофилы 5%, сегментоядерные нейтрофилы 65%, тромбоциты 225*109/л.

Максимальный уровень тропонина Т в динамике на следующие сутки 12,8 пг/мл, максимальный уровень КФК 1200 ед/л, МВ 125 ед/л.

Глюкоза крови 3,5 ммоль/л.

Липидный обмен: холестерин 3 ммоль/л, холестерин липопротеинов высокой плотности 1,87 ммоль/л, холестерин липопротеинов низкой плотности 1 ммоль/л, триглицериды 0,72 ммоль/л.

Креатинин крови 101 мкмоль/л, билирубин 12,6 мкмоль/л, АСАТ 27 ед/л, АЛАТ 37 ед/л, щелочная фосфатаза 196 ед/л.

При обследовании, по данным эхокардиографии (ЭхоКГ), неспецифические дегенеративные изменения стенок аорты. Значимых нарушений функции клапанов сердца не выявлено. Размеры полостей сердца в пределах нормы. Диастолическая дисфункция левого желудочка по релаксационному типу. Локальная сократимость левого желудочка характеризуется гипокинезией средних переднего и переднеперегородочного сегментов. Глобальная сократимость левого желудочка незначительно снижена — фракция выброса 53%. Левый желудочек: конечный диастолический размер (КДР) 50 мм, конечный систолический размер (КСР) 37 мм, конечный диастолический объем (КДО) 120 мл, конечный систолический объем (КСО) 59 мл. Левое предсердие: КСР 33 мм, КСО 50 мл. Правый желудочек: КДР 21 мм, правое предсердие: КСР 35 мм. Восходящая аорта 31 мм, корень аорты 35 мм. Клапаны сердца не изменены. Значимых нарушений функции аортального клапана не выявлено. Митральная регургитация: незначительная. Трикуспидальный клапан не изменен. Трикуспидальная регургитация: незначительная. Легочная артерия не расширена, систолическое давление в легочной артерии 32 мм рт. ст.

Учитывая отсутствие значимых кардиоваскулярных факторов риска у пациента (курение, артериальная гипертензия, дислипидемия), особенности поражения коронарного русла: «сползающий» с аорты инфильтрат с равномерным сужением устьев ствола левой коронарной артерии и правой коронарной ветви заподозрен специфический характер поражения коронарных артерий.

Результаты дополнительных исследований.

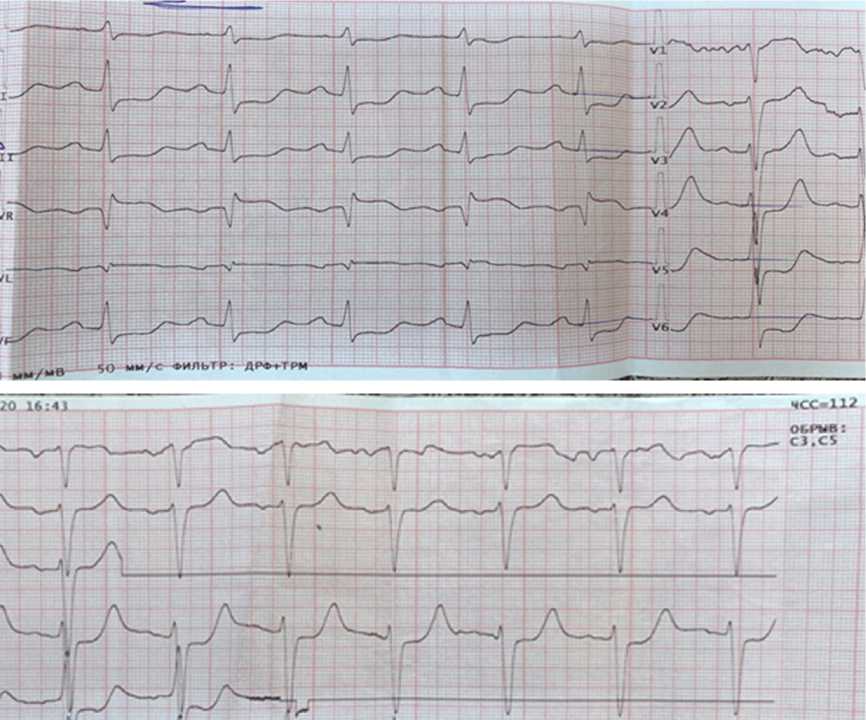

Мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием аорты и коронарных артерий: визуализирован грудной отдел аорты, устья брахиоцефальных артерий. Стенка аорты в грудном отделе на всем протяжении циркулярно неравномерно утолщена: до 4 мм в восходящем отделе, на уровне дуги до 4 мм, в нисходящем отделе до 2,5 мм, на уровне синусов Вальсальвы и синотубулярного перешейка до 9 мм, имеет неоднородную структуру за счет кальцинатов (преимущественно на уровне синотубулярного перешейка). Признаков расслоения стенки, тромбоза просвета аорты не выявлено. Супрааор-тальные ветви в проксимальных сегментах обычного хода и положения, в устьях отмечается равномерное утолщение стенок брахиоцефальных артерий до 4,5 мм, левой общей сонной артерии до 2,5 мм, левой подключичной артерии до 3 мм, просветы проходимы, без стенозов. Коронарные артерии расположены обычно. В устье правой коронарной артерии, ствола левой коронарной и передней межжелудочковой артерий визуализируются стенты без признаков рестеноза. На остальном протяжении коронарные артерии без признаков стенозирующего поражения, проходимы. Патологического количества жидкости в перикарде не выявлено. Аорта на всем протяжении не расширена, диаметр аорты на уровне фиброзного кольца 23 мм, синусов Вальсальвы 34 мм, гребня 33 мм, на уровне бифуркации легочной артерии 31 мм, на уровне отхождения брахиоцефального ствола 31 мм, отхождения левой общей сонной артерии 31 мм, нисходящий отдел аорты 22 мм.

Заключение: КТ-картина мезоаортита может соответствовать сифилитическому поражению (рис. 2).

Рентгенография органов грудной клетки: легочные поля прозрачные. Легочный рисунок не изменен. Корни легких структурные, не расширены. Диафрагма расположена обычно. Синусы плевры свободные. Признаки гипертрофии левого желудочка.

Рис. 2. Результаты мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием аорты и ее ветвей больного С.

Холтеровское мониторирование ЭКГ: в течение мониторирования регистрировался синусовый ритм, отмечалась брадикардия в дневные часы. Средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) в период бодрствования 65 уд/мин, в период ночного сна 57 уд/мин. Максимальная ЧСС 94 уд/мин, минимальная ЧСС 47 уд/мин. Критической брадикардии, клинически значимых пауз ритма не выявлено. Зарегистрированы единичная желудочковая экстрасистолия и две одиночные наджелудочковые экстрасистолы. Транзиторное замедление электрической систолы. Значимой динамики по сегменту ST-T не выявлено.

Мультиспиральная компьютерная томография головы: срединные структуры головного мозга не смещены от средней линии. Участков с патологическими характеристиками плотности не отмечено. Структура базальных ганглиев сохранена. Желудочки мозга не расширены, симметричны, до 4 мм на уровне отверстия Монро, III желудочек 3 мм. Цистерны базальных отделов головного мозга не расширены. Сильвиевы цистерны и субарахноидальные пространства конвекситальной поверхности головного мозга лобно-теменных отделов не расширены, борозды четко контурируются. Гипофиз обычной формы. Ствол и мозжечок без очаговых изменений. Миндалины мозжечка находятся у входа в большое затылочное отверстие. Заключение: при исследовании структурных патологических изменений не обнаружено.

Результаты исследование крови на сифилис: ИФА положительный, КП=12,8; РМП 4+ (1/256); РПГА 4+.

Кровь на ВИЧ и гепатиты: HBSAg, anti HCV — отрицательный, ВИЧ — не выявлен.

С учетом данных обследования выполнялась консультация дерматовенеролога. Указаний в анамнезе на перенесенный сифилис нет, на учете у дерматовенеролога не состоит.

На основании полученных данных больному выставлен диагноз: «Кардиоваскулярный поздний сифилис. Сифилитический аортит, осложненный стенозом устьев венечных артерий. Острый передний инфаркт миокарда с зубцом Q. Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование ствола левой коронарной и передней межжелудочковой артерий и правой коронарной ветви».

По назначению специалиста-дерматовенеролога начата специфическая подготовительная терапия доксициклином, макролидами. Продолжена медикаментозная терапия прасугрелом 10 мг в сутки в сочетании с ацетилсалициловой кислотой 100 мг в сутки; с противовоспалительной целью назначен прием аторвастатина 40 мг в сутки, продолжен прием эналаприла, пантопразола.

Состояние пациента удовлетворительное, переносимость терапии удовлетворительная. Для дальнейшего лечения переведен в специализированный стационар.

Обсуждение. В настоящее время сифилис условно подразделяют на ранний (до двух лет с момента заражения) и поздний (более двух лет с момента заражения) [9].

Кардиоваскулярный сифилис — специфическое поражение сердца и сосудов (сифилитический мезоаортит и коронариит), возникающее вследствие развития инфекционно-аллергического процесса в миокарде и сосудистых оболочках на любой стадии сифилиса. Поздний кардиоваскулярный сифилис в 4–5 раз чаще встречается у мужчин в возрасте старше 40 лет, что в определенной степени связано с его поздней диагностикой [10, 11].

Утвердилось мнение врачей о том, что кардиоваскулярный сифилис достаточно редкое проявление заболевания, в связи с чем настороженность к этому наиболее опасному для жизни проявлению приобретенного сифилиса утратили не только кардиологи, терапевты, но и врачи-дерматовенерологи. Учитывая наблюдаемый в последние годы рост регистрации поздних проявлений сифилиса, вариабельность клинических проявлений заболевания, целью настоящего сообщения явилось привлечение внимания врачей различных специальностей к возможности ранней диагностики кардиоваскулярных его проявлений.

Вовлечение сердечно-сосудистой системы встречается у большинства пациентов с сифилисом и происходит в период от 2–3 до 30 лет от начала заболевания [6, 10].

К наиболее типичному проявлению относится мезоаортит [12, 13]. Чаще всего при сифилисе поражается восходящая аорта и ее дуга, реже — нисходящий отдел аорты [6, 14]. Ранняя диагностика сифилитического мезоаортита и аневризмы аорты, в силу скудности клинических проявлений, сходства их с аналогичными поражениями другой этиологии и сложностью дифференциальной диагностики, представляет большие трудности.

Несмотря на имеющиеся сложности в диагностике сифилитического мезоаортита, характерная локализация и типичные изменения аорты (аневризматическое расширение аорты в области корня, восходящей части и дуги, выявление аортальной недостаточности) помогают предположить специфическую этиологию поражений [6, 8]. В большинстве публикуемых клинических наблюдений опорными пунктами для диагностики позднего кардиоваскулярного сифилиса явились выявление аневризмы аорты, поражение аортального клапана с формированием аортальной недостаточности, а в ряде случаев диагноз был поставлен на аутопсии при разрыве аневризмы аорты [6, 14].

Вместе с тем в наблюдаемом нами клиническом случае не выявлено аневризматического расширения аорты, поражения аортального клапана с формированием аортальной недостаточности, а специфическое поражение аорты (мезоаортит) обнаружено только при выполнении компьютерного томографического исследования, при котором установлено циркулярное утолщение стенки аорты в грудном отделе на всем протяжении.

Сифилитическое поражение устьев коронарных артерий, как и аневризма аорты, является осложнением мезоаортита.

В отличие от атеросклероза, при сифилитическом поражении аорты и венечных артерий воспалительный инфильтрат не распространяется по ходу коронарных артерий, а ограничивается их начальными участками с развитием устьевых стенозов, что может вследствие коронарного вазоспазма приводить к развитию острой или хронической коронарной недостаточности. Однако при сифилитическом стенозе устьев коронарных артерий инфаркт миокарда развивается достаточно редко, что обусловлено постепенным, на протяжении многих лет (3–5 лет от момента заражения), стенозированием устьев венечных артерий. Это создает условия для развития коллатерального кровообращения [6, 15].

Несмотря на редкость развития инфаркта миокарда при сифилитическом поражении коронарных артерий, в наблюдаемом нами случае заболевание дебютировало с развития острого коронарного синдрома, что согласуется с данными других исследователей.

В современной литературе описаны случаи развития инфарктов миокарда в молодом возрасте в отсутствие классических факторов кардиоваскулярного риска, у которых впоследствии был диагностирован поздний кардиоваскулярный сифилис [15]. В описанном нами наблюдении отмечено классическое течение инфаркта миокарда, и только при проведении коронароангиографии выявлены специфические устьевые поражения коронарных артерий.

Анамнестические указания на перенесенный в прошлом сифилис, имеющие большое значение в диагностике поздних его осложнений, встречаются не так часто — только у 40% больных [10]. В описываемом нами случае у пациента также отсутствовали указания на перенесенный в прошлом сифилис, что затрудняло постановку диагноза.

Положительные результаты серологических реакций на сифилис в сочетании с данными инструментальных исследований (ЭхоКГ, мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием аорты и ее ветвей, инвазивная коронароангиогра-фия) позволили установить правильный диагноз.

По нашему мнению, для решения проблемы своевременной диагностики позднего кардиоваскулярного сифилиса необходимо в первую очередь вновь сформировать у врачей-интернистов утраченную в последние годы настороженность в отношении возможности возникновения специфических поражений сердечно-сосудистой системы как у пациентов с впервые выявленным заболеванием, так и у леченных в прошлом по поводу сифилиса.

Заключение. Представленный клинический случай демонстрирует сложности, связанные с диагностикой позднего кардиоваскулярного сифилиса. Выяснились следующие особенности данного случая: длительное латентное течение заболевания; «кардиальная» маска дебюта заболевания (развитие острого инфаркта миокарда); специфика поражения крупных артерий (наибольшие изменения выявлены не в аорте, а в коронарных артериях (устьевое поражение)). Кроме того, у пациента не выявлено поражение аортального клапана (аортальная недостаточность), что более типично для сифилитического поражения сердечно-сосудистой системы.

Список литературы Сложности диагностики позднего кардиоваскулярного сифилиса

- Novikov YuA. To the history of study of cardiovascular syphilis. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology 2008; 6 (5): 4–8. Russian (Новиков Ю. А. К истории изучения кардиоваскулярного сифилиса. Клиническая дерматология и венерология 2008; 6 (5): 4–8).

- Zeldin VE. Lesions of the cardiovascular system in visceral syphilis. Vestnik dermatologii i venerologii 1974; (8): 39– 44. Russian (Зельдин В. Е. Поражения сердечно-сосудистой системы при висцеральном сифилисе. Вестник дерматологии и венерологии 1974; (8): 39–44).

- Astvatsaturov KR. Syphilis, its diagnosis and treatment. Мoscow: Meditsina, 1971; 125 p. Russian (Аствацатуров К. Р. Сифилис, его диагностика и лечение. М.: Медицина 1971; 125 с.).

- Kubanov AA, Bogdanova EV. Dynamics of the incidence of sexually transmitted infections in different groups of the adult population in the Russian Federation in 2011–2019. Infectious Diseases. 2020; 18 (4): 58–73. Russian (Кубанов А. А., Богданова Е. В. Динамика заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, в различных группах взрослого населения Российской Федерации в 2011–2019 годах. Инфекционные болезни 2020; 18 (4): 58–73).

- Potekaev NN, Frigo NV, Almazova AA, Lebedeva GA. Siphilis epidemiology under modern conditions. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology 2015; 1: 22–34. Russian (Потекаев Н. Н., Фриго Н. В., Алмазова А. А., Лебедева Г. А. Эпидемиология сифилиса в современных условиях. Клиническая дерматология и венерология 2015; 1: 22–34).

- Krasnoselskikh TV, Sokolovskiy EV, Lonshakova-Medvedeva AYu, Petukhova DI. Late cardiovascular syphilis. Vestnik Dermatologii i Venerologii 2017;6: 67–78. Russian (Красносельских Т. В., Соколовский Е. В., Лоншакова-Медведева А. Ю., Петухова Д. И. Поздний кардиоваскулярный сифилис. Вестник дерматологии и венерологии 2017; 6: 67–78).

- Loseva OK, Zalevskaya OV, Gaganov LE, Pavlova TV. Fatal Case of Late Cardiovascular Syphilis. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology 2016; (4): 19–25. Russian (Лосева О. К., Залевская О. В., Гаганов Л. Е., Павлова Т. В. Клинический случай позднего кардиоваскулярного сифилиса со смертельным исходом. Клиническая дерматология и венерология 2016; (4): 19–25).

- Roberts WC, Ko JM, Vowels TJ. Natural History of Syphilitic Aortitis. Am J Cardiol 2009; 104 (11): 1578–87.

- Krasilskikh TV, Sokolovskyi EV. Modern standards for diagnosis of syphilis: comparison of Russian and foreign recommendations (I message). Vestnik Dermatologii i Venerologii 2015; 2: 23–41. Russian (Красильских Т. В., Соколовский Е. В. Современные стандарты диагностики сифилиса: сравнение российских и зарубежных рекомендаций (сообщение I). Вестник дерматологии и венерологии 2015; 2: 23–41).

- Loseva OK, Chistyakova TV, Lebedeva GA, Kisel OV. The detection and diagnosis of cardiovascular syphilis in Moscow. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology 2013; (3): 30–47. Russian (Лосева О. К., Чистякова Т. В., Лебедева Г. А., Кисель О. В. Выявление и диагностика кардиоваскулярного сифилиса в Москве. Клиническая дерматология и венерология 2013; (3): 30–47).

- Federal Guidelines for the Management of Patients with Syphilis. Moscow, 2015; 45 p. Russian (Федеральные клинические рекомендации по ведению больных сифилисом. М., 2015; 45 c.).

- Liu J, Yuan Q, Golamaully R, Gong T. Syphilitic Aortitis Complicated by Multiple Aortic Aneurysms: Findings of Multidetector CT. Int J Cardiovasc Imaging 2011; 27 (5): 695–9.

- Krivosheev AB, Nadeev AP, Kuimov AD, Travin MA. Cardiovascular syphilis (current state of the problem and analysis of own observations). Therapeutic Archive Journal 2019; 91 (11): 81–5. Russian (Кривошеев А. Б., Надеев А. П., Куимов А. Д., Травин М. А. Кардиоваскулярный сифилис (современное состояние проблемы и анализ собственных наблюдений). Терапевтический архив 2019; 91 (11): 81–5). DOI: 10.26442 / 0043660.2019.11.000246.

- Roberts WC, Lensing FD, Kourlis HJr, et al. Full Blown Cardiovascular Syphilis with Aneurysm of the Innominate Artery. Am J Cardiol 2009; 104 (11): 1595–600.

- Loseva OK, Prelovskaya GYu, Kisel OV. Myocardial Infarction and Syphilis. Consilium Medicum: Dermatology 2009; (3): 39–42. Russian (Лосева О. К., Преловская Г. Ю., Кисель О. В. Инфаркт миокарда и сифилис. Consilium Medicum: Дерматология 2009; (3): 9–42).