Сложности дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся развитием одышки: краткий обзор литературы и описание клинического случая

Автор: Дроганова А. С., Лукьянова И. Ю., Булач Т. П., Пчелин И. Ю.

Журнал: Juvenis scientia @jscientia

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 2 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Одышка - это распространённый и сложный симптом, возникающий при различных физиологических и патологических состояниях, связанных с нарушениями работы дыхательной, сердечно-сосудистой или нервно-мышечной систем. В статье обсуждены основные причины и механизмы развития одышки, типы нарушения дыхания, подходы к дифференциальной диагностике. Представленный клинический случай описывает трудности диагностики и лечения 91-летней пациентки, жалующейся на прогрессирующую одышку. Несмотря на наличие в анамнезе гипертонической болезни и нарушенной толерантности к глюкозе, первичные обследования не выявили признаков сердечной недостаточности или значимых заболеваний сердца. При проведении компьютерной томографии грудной клетки была выявлена крупная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы с дислокацией органов брюшной полости в грудную полость, а также гиперкифоз, усугубляющий рестриктивные нарушения функции лёгких. Эти изменения объясняют одышку пациентки как следствие уменьшения объёма лёгких и механического ограничения их подвижности.

Одышка, механизмы одышки, дифференциальная диагностика, типы нарушения вентиляции, компьютерная томография, диафрагмальная грыжа, кифоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14133136

IDR: 14133136 | DOI: 10.32415/jscientia_2025_11_2_57-68

Текст научной статьи Сложности дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся развитием одышки: краткий обзор литературы и описание клинического случая

Одышка (диспноэ) — это общий термин, обозначающий различные неприятные ощущения, связанные с дыханием, в том числе нехватку воздуха (ощущение, которое можно вызвать, если задержать дыхание), чувство напряжения или стеснения в груди [1, 2]. Одышка является распространённым и часто изнуряющим симптомом. Около четверти пациентов, обращающихся за медицинской помощью в амбулаторных условиях, жалуются на одышку, поскольку она является проявлением множества заболеваний, включая респираторные, сердечно-сосудистые, инфекционные и нервномышечные. Дискомфорт при дыхании также может быть проявлением низкой физической активности сердечно-сосудистой системы у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, так как респираторная система функционирует для того, чтобы обеспечить физиологический уровень метаболизма.

В 1999 г. специальной группой экспертов Американского торакального общества дано определение одышке как «субъективному ощущению дискомфорта при дыхании, состоящему из качественно различных ощущений, которые варьируют по интенсивности». С тех пор как было опубликовано консенсусное заявление по одышке, появилось много новых данных о её нейрофизиологии и возрос интерес к одышке как клиническому симптому различных заболеваний [3, 4].

В норме респираторная функция регулируется автономно через дыхательный центр продолговатого мозга. Однако дыхание может измениться при непосредственном влиянии волевого усилия, что связано уже с деятельностью коры головного мозга. Формирование вентиляционного статуса, влияние на силу сокращения респираторных мышц обусловлено взаимодействием периферических рецепторов с респираторными центрами. Афферентная информация, поступающая от лёгких и грудной клетки через многообразные механорецепторы, принимается мотонейронами и премотонейронами. Сигналы от периферических рецепторов, расположенных в сонных артериях и аорте, центральных хеморецепторов в продолговатом мозге, воспринимающих изменения в напряжении кислорода и углекислоты, и механорецепторов, во- влекаются в автономную генерацию дыхательного ритма и формирование паттерна дыхания. Трансмиссия этих сигналов возвращается в дыхательный центр, обеспечивая, таким образом, гомеостаз кислотно–щелочного равновесия [5].

Одышка представляет собой сложный нейрофизиологический процесс, в патогенезе которого важную роль играют афферентные, эфферентные и центральные механизмы.

В 1984 г. Национальный институт сердца, лёгких и крови (США) систематизировал результаты работы экспертов по проблеме сенсорных механизмов респираторной системы и одышки. Впервые в истории изучения одышки было высказано мнение о том, что респираторная система может рассматриваться с позиций сенсорной системы, то есть системы организации передачи нервных импульсов и сенсорного их анализа наподобие других сенсорных систем, таких как зрение и обоняние [3]. Таким образом, восприятие одышки подразумевает сознательное распознавание и интерпретацию сенсорных стимулов и их значения. Поскольку одышка является симптомом , то её, как правило, следует отличать от признаков, которые врачи обычно называют свидетельством дыхательной недостаточности, таких как тахипноэ, использование вспомогательных мышц и втяжение межрёберных промежутков во время акта дыхания [6–8]. Убольшинства пациентов одышка начинается с физиологических нарушений, которые приводят к стимуляции лёгочных и внелёгоч-ных афферентных рецепторов и передаче афферентной информации в кору головного мозга, где это ощущение воспринимается как дискомфортное или неприятное [9, 10].

Существует несколько сенсорно-афферентных путей, через которые осуществляется передача сигналов повышенного чувственного восприятия дыхания:

-

1. Механорецепторы верхнего отдела дыхательных путей (рецепторы блуждающего нерва дыхательных путей и лёгких, ирритантные рецепторы слизистых дыхательных путей, рецепторы растяжения гладких мышц и J-рецепторы, локализованные в альвеолярных перегородках, температурные рецепторы).

-

2. Центральные и периферические хеморецепторы.

-

3. Лёгочные рецепторы (рецепторы растяжения, стимулируемые увеличением лёгких в объёме; ир-ритантные рецепторы, окружающие эпителиальные клетки бронхиол, активизируемые тактильной стимуляцией слизистой бронхов, высоким потоком воздушной струи через дыхательные пути и тонусом гладких мышц бронхов, С-волокна в интерстициальной ткани лёгких, в альвеолах и лёгочных капиллярах и др.).

-

4. Механорецепторы грудной полости (сенсорные рецепторы респираторных мышц: например, диафрагма содержит сухожилия, через которые сигнал растяжения мышц оказывает ингибирующий эффект на активность мозговых респираторных центров) [10–12].

Объясняя механизм одышки, всё больше исследований указывают, что главным её источником являются дыхательные мышцы. Это привело к формированию гипотезы, которая называется теория «несоответствия длины и натяжения». Если при нормальном дыхании существует соответствие между натяжением, которое развивают дыхательные мышцы, и результирующим изменением их длины, то одышка — крайняя форма их несоответствия. Устранение «несоответствия длины и натяжения» возможно за счёт возвратного дыхания, которое приводит к коррекции этого несоответствия [13].

Широкий спектр информации, поступающей из многочисленных сенсорных источников, способствует возникновению различных ощущений при одышке. Возможные афферентные источники, приводящие к ощущению нарушения дыхания, которые были суммированы в позиционном документе Американского торакального общества (An Official American Thoracic Society Statement: Update on the Mechanisms, Assessment, and Management of Dyspnea) [3], перечислены в таблице 1.

Современные методы исследования центральных механизмов возникновения одышки позволили определить участки активации головного мозга в момент её развития. Данные исследований, в которых использовалась технология трёхмерного сканирования мозга, показывают, что одышка активирует корково-лимбические струк- туры, которые также отвечают за интероцептивное восприятие и ноцицептивные ощущения. Компьютерная томография высокого разрешения, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и магнитно-резонансная томография позволяют оценить локальный кровоток, а также баланс между локальным кровотоком и локальным потреблением кислорода этих участков мозга при наличии одышки [3, 11].

Сравнительная характеристика типов дыхательных нарушений во многом позволяет предположить заболевание, лежащее в их основе [14]. Информация о типах вентиляционных нарушений при различной патологии представлена в таблице 2.

Обследуя пациента, имеющего жалобы на одышку, следует помнить, что выраженность одышки можно и нужно измерять. Для этого существуют различные шкалы, позволяющие оценить, как пациент ощущает дыхание (качественная категория), насколько выражен аффективный дистресс и как одышка (затруднённое дыхание) влияет на функциональные возможности (количественная категория), качество жизни или общее состояние здоровья. Использование шкал позволяет оценить тяжесть заболевания, предполагаемую эффективность его лечения и прогноз [3].

С точки зрения клинической оценки существует две основные категории пациентов с одышкой: те, у кого недавно появился дискомфорт при дыхании, и причина этого ещё не установлена, и те, у кого есть известные сердечно-сосудистые, респираторные или нервно-мышечные заболевания, при которых одышка усиливается.

У пациента с впервые возникшей одышкой анамнез и физикальный осмотр остаются основой диагностической оценки. При остром ухудшении состояния пациента с хронической одышкой врач должен учитывать возможность нового патофизиологического нарушения, накладывающегося на уже имеющееся заболевание.

Острую одышку ( продолжительность менее месяца ) в свою очередь можно разделить по скорости возникновения: несколько минут (тромбоэмболия лёгочной артерии, острый инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца, расслаивающая аневризма аорты, пневмоторакс, ларингоспазм,

Таблица 1

Возможные афферентные источники ощущения дыхания и одышки Possible afferent sources for respiratory sensation

|

Источник сенсорно-афферентных импульсов / Source of Sensory-Afferent Impulses |

Стимул / Stimulus |

|

Периферические хеморецепторы, расположенные в сонных артериях и аорте / Peripheral chemoreceptors located in carotid arteries and aorta |

Изменения в напряжении кислорода и углекислоты / Changes in oxygen and carbon dioxide tension |

|

Мотонейроны коры головного мозга / Motor neurons of the cerebral cortex |

Произвольное изменение дыхания / Voluntary changes in breathing |

|

Структуры лимбической системы / Limbic system structures |

Эмоции / Emotions |

|

Cонная артерия и аорта / Carotid artery and aorta |

Гиперкапния, гипоксемия, ацидоз / Hypercapnia, hypoxemia, acidosis |

|

Медуллярные хеморецепторы / Medullary chemoreceptors |

Гиперкапния / Hypercapnia |

|

Медленно реагирующие рецепторы растяжения лёгких / Slowly adapting lung stretch receptors |

Воспаление в лёгочной ткани / Inflammation in lung tissue |

|

Быстрореагирующие рецепторы растяжения лёгких / Rapidly adapting lung stretch receptors |

Спазм дыхательных путей, раздражающие вещества, сильное быстрое (внезапное) расширение / сжатие лёгких / Airway spasm, irritants, strong rapid (sudden) lung expansion/compression |

|

Лёгочные С-волокна (J-рецепторы) / Pulmonary C-fibers (J-receptors) |

Застойные явления в лёгочных сосудах / Congestive changes in pulmonary vessels |

|

C-волокна дыхательных путей / Airway C-fibers |

Раздражающие вещества / Irritants |

|

Рецепторы «потока» верхних дыхательных путей / Upper airway «flow» receptors |

Охлаждение слизистой оболочки дыхательных путей, аспирационный рефлекс / Cooling of the airway mucosa, aspiration reflex |

|

Веретенообразные волокна в интеркостальных инспираторных мышцах / Spindle fibers in intercostal inspiratory muscles |

Изменение длины мышц при дыхательном движении / Changes in muscle length during respiratory movement |

|

Сухожилия инспираторных мышц (диафрагмы) / Tendons of inspiratory muscles (diaphragm) |

Активное усилие мышц при дыхании / Active muscle effort during breathing |

|

Метаборецепторы в дыхательных насосных мышцах / Metaboreceptors in respiratory pump muscles |

Метаболическая активность дыхательного насоса / Metabolic activity of the respiratory pump |

|

Сосудистые рецепторы (сердца и лёгких) / Vascular receptors (of the heart and lungs) |

Растяжение сосудистых структур / Stretching of vascular structures |

|

Кожные рецепторы тройничного нерва / Skin receptors of the trigeminal nerve |

Охлаждение кожи лица / Cooling of facial skin |

|

Суставы грудной стенки и кожные рецепторы / Joints of the chest wall and skin receptors |

Повторяющиеся дыхательные движения / Repetitive respiratory movements |

Таблица 2

Типы вентиляционных нарушений и наиболее частые заболевания, при которых они встречаются / Types of ventilation disorders and most common corresponding diseases

Клиническая оценка состояния включает определение типа дыхания, подсчёт частоты дыхательных движений, выявление признаков дыхательной недостаточности (тахипноэ, гиперпноэ, быстрое поверхностное дыхание, активация вспомогательных мышц) и признаков усиления работы дыхания (втяжение югулярной вырезки, шумное втяжение воздуха, схожее по звуку с работой пылесоса, вынужденное положение тела, расширение ноздрей, открытый рот, инспираторные гортанные стоны и пр.).

Лабораторные исследования: Исследование гемоглобина важно для исключения анемии. Анализ газов артериальной крови и показателей кислотно-основного состояния (РаО2, РаСО2; рН; НСО3–), может быть полезен при лечении тяжёлых заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем (например, дыхательной недостаточности, острого респираторного дистресс-синдрома), но его ценность ограничена при оценке одышки у стабильных пациентов. Определение высокочувствительного сердечного тропонина, D-димера и регистрация ЭКГ в 12 отведениях позволяют исключить ОСН, некроз миокарда, ТЭЛА.

У пациентов, особенно у тех, кто обращается в медицинские учреждения с одышкой, возникшей впервые или имеющей неясную этиологию, определение натрийуретического пептида (BNP) или его N-концевого предшественника (NT-proBNP) могут помочь в оценке вероятности сердечной недостаточности как причины одышки. Не рекомендуется рутинное использование BNP у всех пациентов с острой одышкой, особенно если госпитализация в любом случае весьма вероятна [15]. Польза от последовательного тестирования уровня BNP у стационарных или амбулаторных пациентов с известной сердечной недостаточностью сомнительна [3, 16].

Ни один диагностический тест или биомаркер не коррелирует напрямую с изменениями одышки при всех состояниях и обстоятельствах. Определённые тесты (например, спирометрия или пиковая скорость выдоха, D-димер, мозговой натрийуретический пептид, газы артериальной крови) имеют диагностическую ценность в конкретных клинических условиях или обстоятельствах.

Если на основании данных анамнеза и объективного обследования можно заподозрить опреде- лённые заболевания, их следует подтвердить или опровергнуть также с помощью методов визуализации. Инструментальные методы исследования являются обязательными при неясной причине одышки, имеющей постоянный или эпизодический характер: УЗИ сердца, лёгких, диафрагмы, рентгенография грудной клетки, компьютерная томография грудной клетки без контрастирования или с контрастированием.

Первоочередной задачей при ведении пациента с одышкой является выявление и устранение патологического процесса, вызывающего этот симптом.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Приведём описание клинического случая, иллюстрирующего сложности диагностического поиска при жалобах на одышку (согласие пациентки на публикацию получено).

Пациентка 91 года обратилась к врачу-кардиологу частного медицинского центра с жалобами на одышку инспираторного характера при незначительной физической нагрузке (ходьба несколько метров). Одышка прекращается при прекращении физической нагрузки. Кроме того, периодически возникает ощущение «комка» за грудиной без чёткой связи с физической нагрузкой. Появление болей в грудной клетке при физической нагрузке отрицает.

Одышка беспокоит несколько лет, но пациентка отмечает, что в течение последних 2 недель она наросла, в связи с чем обратилась в поликлинику по месту жительства. Состояние расценено как прогрессирование сердечной недостаточности (СН), назначены торасемид 10 мг и спиронолактон 50 мг в сутки. На фоне приёма диуретиков в течение недели одышка не уменьшилась, пациентка отмечает некоторое её нарастание.

При повторном обращении в поликлинику состояние расценили как стенокардию напряжения и эквивалент болевого синдрома в виде одышки. К терапии добавлены кардиомагнил 75 мг и нико-рандил 10 мг в сутки. На фоне терапии самочувствие оставалось без изменений.

У пациентки в анамнезе гипертоническая болезнь более 40 лет с максимальным повышением артериального давления до 170/100 мм рт. ст. По- стоянная гипотензивная терапия: лозартан 50 мг 2 раза в день и бисопролол 5 мг 1 раз в день. На фоне терапии артериальное давление не повышается выше 140/90 мм рт. ст. Имеет нарушение толерантности к глюкозе, принимает метформин 1000 мг в сутки. 4 года назад выполнялась коронарография в связи с жалобами на боли в грудной клетке. На момент обследования коронарные артерии без гемодинамически значимого стенозирования.

При первичном осмотре состояние больной удовлетворительное. Масса тела 58 кг. Рост 164 см (в возрасте 20 лет), на момент осмотра — 150 см. Сознание ясное. Осанка кифотическая. Кожные покровы чистые, обычной влажности. Дыхание через нос. SpO2 — 98%. Уровень гликемии — 6 ммоль/л. Тип дыхания ключичный и верхнереберный. Частота дыханий в покое 17 в минуту, при нагрузке (ходьба около 3 метров) до 24. Аускультативно в лёгких везикулярное дыхание, ослаблено в средне-нижних отделах справа, хрипов нет. Перкуторный тон ясный лёгочный. Тоны сердца ритмичные, I тон на верхушке ясный. Границы сердца не расширены. Пульс ритмичный, 66 в минуту, при нагрузке до 100. АД 115/70 мм рт. ст. (одинаковое на обеих руках). Состояние пищеварительной и выделительной системы без особенностей. Отёков нижних конечностей нет.

Данные анамнеза, с учётом длительности заболевания, но отсутствия положительной динамики на фоне предшествующей терапии, и первичного осмотра не позволяли исключить сердечнососудистую патологию с развитием сердечной недостаточности. В то же время имеющиеся данные ясно не указывали на другие заболевания, которые могли сопровождаться одышкой при незначительной физической нагрузке (ТЭЛА, ХОБЛ, анемия, стенокардия напряжения, обструкция выносящего тракта левого желудочка, хронотропная недостаточность, лёгочная гипертензия), поэтому первичные обследования были направлены на верификацию СН.

В клиническом анализе крови: гемоглобин — 130 г/л, эритроциты — 4,7 х 1012/л, гематокрит — 40,2%, СОЭ — 3 мм/ч, другие показа- тели также в пределах референсных значений. В биохимическом анализе крови: общий холестерин — 5,93 ммоль/л, ЛПНП — 3,58 ммоль/л, ЛПВП — 1,69 ммоль/л, ЛПОНП — 0,66 ммоль/л, коэффициент атерогенности — 2,5.

На ЭКГ (лёжа, после отдыха) — ритм синусовый с частотой 78 в минуту, угол альфа +30°, признаков ишемических изменений не выявлено.

По данным эхокардиографического исследования: левый желудочек не расширен; концентрическая гипертрофия левого желудочка; асимметричное утолщение межжелудочковой перегородки до 14 мм без признаков динамической обструкции выносящего тракта левого желудочка; максимальная скорость кровотока при выполнении пробы Вальсальвы — 217 см/с; глобальная и локальная сократимость левого желудочка не нарушена; митральная регургитация 1 степени; трикуспидальная регургитация 1 степени; расчётное систолическое давление в лёгочной артерии не повышено (10 мм рт. ст.).

От стресс-эхокардиографии для исключения стенокардии напряжения было принято решение воздержаться, так как ранее выполнялась инвазивная коронарография.

По суточному мониторированию ЭКГ — за время исследования: синусовый ритм с частотой от 56 до 111 ударов (средняя ЧСС днём 66, ночью 63 в минуту). Зарегистрировано 11 полиморфных желудочковых экстрасистол, 1043 предсердных экстрасистол. Эпизод ускоренного наджелудочкового ритма с частотой 109 ударов продолжительностью 26 сёк. Значимых изменений ST-T при достижении субмаксимальной ЧСС нет. Нарушений атриовентрикулярного проведения не зарегистрировано.

Сывороточный уровень предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) — 140 пг/мл (референсные значения у пациентов старше 75 лет — от 0 до 450 пг/мл). Данных за сердечную недостаточность у пациентки не получено.

Дальнейшие исследования были направлены на исключение ТЭЛА (D-димер и МСКТ органов грудной клетки).

D-димер — 1041 нг/мл (для пациентов старше 60 лет пороговое значение 1000 мкг/л). Это ис- следование менее полезно у пожилых пациентов из-за более низкой специфичности, однако некоторые авторы считают, что использование порогового значения D-димера, зависящего от возраста, увеличивает количество пожилых пациентов, у которых можно безопасно исключить тромбоз глубоких вен [17].

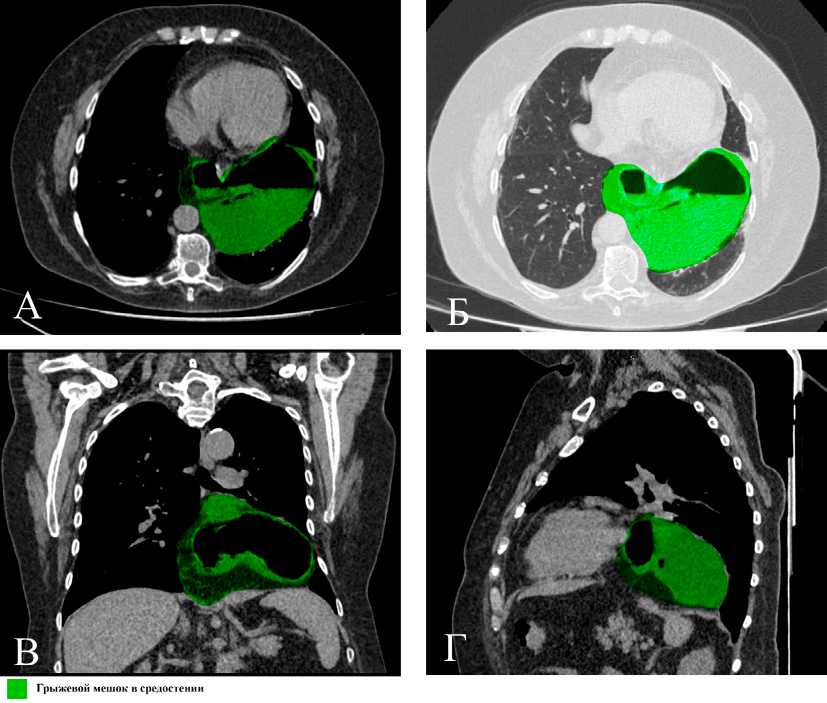

Данные МСКТ органов грудной клетки (приводятся не полностью): костно-деструктивной и травматической патологии в зоне сканирования не выявлено. Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника в зоне сканирования. Грудной гиперкифоз. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы: содержит желудок, часть двенадцатиперстной кишки, жировую клетчатку, простирается в высоту до уровня середины тела Th7 позвонка, общие размеры до 11,4×13×8 см. КТ-признаков ущемления не выявлено (рисунок 1).

Свежих инфильтративных изменений в лёгких не выявлено. В обоих лёгких — немногочисленные очаговые уплотнения овальной и округлой формы в периферических субплевральных отделах периваскулярной локализации, контуры ровные и чёткие, размеры от 2,1×1,5 до 9×8 мм — фиброзные поствоспалительные изменения? вторичного характера? Начальный пневмофиброз. Гипостатические изменения сегментов базальной пирамиды с двух сторон. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых бронхов не нарушены, стенки их уплотнены. Просветы бронхов прослеживаются до субсегментарных ветвей. Жидкости в плевральных полостях и в полости перикарда не определяется. Средостение структурно, не смещено. Сердце не смещено, аортальной конфигурации. Коронаросклероз. Данных за ТЭЛА не получено.

С учётом полученных данных для дальнейшего обследования и лечения пациентка направлена к хирургу и гастроэнтерологу с диагнозом [18]:

Гипертоническая болезнь II стадии, артериальная гипертензия 1 степени (достигнутая), риск 3.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, тип IV (содержит желудок, часть двенадцатиперстной кишки, жировую клетчатку), фиксированная, тотально-желудочная. Гиперкифоз грудного отдела позвоночника. Дыхательная недостаточность II степени.

Рисунок 1. Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (выделена цветом). А. Аксиальная плоскость на уровне Th9. Б. Аксиальная плоскость, лёгочный режим. В. Фронтальная плоскость. Г. Сагиттальная плоскость / Figure 1. Multispiral computed tomography of the chest. Hiatal hernia (highlighted). А. Axial plane at the Th9 level. Б. Axial plane, pulmonary mode. В. Frontal plane. Г. Sagittal plane.

Пациентка консультирована хирургом. Несмотря на наличие гигантской грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, в оперативном лечении было отказано в связи с высокими интраоперационными рисками. Также консультирована гастроэнтерологом. С учётом отсутствия жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта от дополнительного обследования решено воздержаться. Даны рекомендации по образу жизни и питанию. При наблюдении за пациенткой в динамике в течение 2 лет от момента первого обращения самочувствие без существенных изменений.

ОБСУЖДЕНИЕ

Из-за своей неспецифичности одышка затрудняет быструю и точную идентификацию основных причин её возникновения. Тем не менее, одышка требует незамедлительной диагностики, поскольку некоторые заболевания, вызывающие одышку, могут быть опасны для жизни, а задержка с постановкой диагноза может привести к неблагоприятным последствиям. Особое внимание следует уделять внезапно возникшей одышке, так как она часто встречается при ТЭЛА. Одышка может быть единственным симптомом в состоянии покоя или при физической нагрузке и часто проявляется непропорционально изменению уровней газов крови [19].

Компьютерная томография (КТ) является золотым стандартом, позволяющим точно оценить анатомию пациента. Было показано, что чувствительность КТ составляет 78% при левосторонних грыжах и 50% при правосторонних [20, 21].

Однако у описанной пациентки есть ещё одна причина нарушения дыхательной функции — это грудной гиперкифоз, выраженность которого напрямую коррелирует с вентиляционными нарушениями [13]. Гиперкифоз и большой объём абдоминального содержимого в грудной полости явились причиной уменьшения объёма лёгких, проявлением которого стала одышка при незначительной нагрузке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный клинический случай наглядно демонстрирует сложности дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся одышкой, значение тщательного сбора жалоб и анамнеза у пациентов с данным симптомом и необходимость разностороннего лабораторного и инструментального обследования для установления причин одышки.

Финансирование: Авторы заявляют об отсутствии финансирования.