Сложности лечения нарушений ритма сердца у беременных. Случай радиочастотной аблации предсердной тахикардии у беременной с использованием системы трехмерной нефлюороскопической навигации

Автор: Киргизова М.А., Дедкова А.А., Кистенева И.В., Криволапов С.Н.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Случаи из практики

Статья в выпуске: 2 т.34, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. В связи с происходящими в организме физиологическими изменениями беременные женщины более подвержены появлению нарушений ритма сердца (НРС), частота которых составляет от 5 до 18%. Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии (НЖТ) встречаются у 14% беременных с НРС. В лечении НЖТ в настоящее время предпочтение отдается радиочастотной аблации (РЧА), а не антиаритмическим препаратам, однако проведение РЧА сопряжено с лучевой нагрузкой на мать и плод. Cовременный уровень развития аритмологии предоставляет уникальную возможность устранять НРС без использования флюороскопических технологий, что полностью исключает лучевое воздействие.Клинический случай. В статье представлен клинический случай успешного лечения в Научно-исследовательском институте кардиологии Томского НИМЦ пациентки 17 лет, поступившей с диагнозом: идиопатические нарушения ритма сердца (ИНРС): пароксизмальная предсердная тахикардия. Пациентка находилась на 31-й неделе беременности.Заключение. Описываемый случай показывает возможность и необходимость использования нефлюороскопических навигационных систем при выполнении РЧА у беременных. РЧА с применением электроанатомического картирования позволяет снять бремя приема антиаритмической терапии у беременных без использования рентгеновского излучения.

Нарушения ритма сердца, беременность, радиочастотная аблация, нефлюороскопическая навигационная система

Короткий адрес: https://sciup.org/149125286

IDR: 149125286 | УДК: 618.3-06:616.12-008.318-08-035.4 | DOI: 10.29001/2073-8552-2019-34-2-106-112

Текст научной статьи Сложности лечения нарушений ритма сердца у беременных. Случай радиочастотной аблации предсердной тахикардии у беременной с использованием системы трехмерной нефлюороскопической навигации

Последние десятилетия в Российской Федерации наблюдаются негативные тенденции в состоянии соматического и репродуктивного здоровья женского населения, а на фоне снижения рождаемости проблемы ведения беременности у женщин с экстрагенитальной патологией приобретают актуальное значение [1].

Как известно, во время беременности в организме женщины происходит ряд изменений, в связи с чем она становится более подверженной возникновению нарушений ритма сердца (НРС), которые, по данным разных авторов, встречаются в 5–18% случаев [1–3], при этом около половины из них имеют функциональный генез [4–6].

Диагностика и лечение различных нарушений ритма и проводимости сердца в период беременности представляют определенные трудности, связанные не только с ограничением диагностических возможностей, но и с проблемой выбора медикаментозных и хирургических методов лечения [1, 2, 7, 8].

Клинический случай

Пациентка С., 17 лет, была госпитализирована в плановом порядке в НИИ кардиологии Томского НИМЦ 4.10.2018 г. с диагнозом: идиопатические нарушения ритма сердца (ИНРС): пароксизмальная предсердная тахикардия. При поступлении в стационар пациентка находилась на 31-й неделе беременности, предъявляла жалобы на приступы учащенного сердцебиения с частотой сердечных сокращений (ЧСС) до 190 уд./мин, возникающие 2–3 раза в неделю как в покое, так и при умеренной физической нагрузке, сопровождающиеся головокружением, слабостью.

Из анамнеза известно, что в 2016 г. впервые в жизни стали возникать приступы учащенного сердцебиения, сопровождающиеся головокружением, слабостью, которые купировались спонтанно. Пациентка обращалась к педиатру, однако на электрокардиограмме (ЭКГ) аритмия не была зарегистрирована, дальнейшее обследование для выявления аритмии не проводилось. Повторно вышеуказанные симптомы стала отмечать только в июле 2018 г. на 20-й неделе беременности. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи (СМП), внутривенно струйно вводился аденозинтрифосфат (АТФ) 1% – 1,0 мл (без эффекта). Госпитализирована в кардиологическое отделение городской больницы (г. Юрга), где приступ купирован внутривенным введением метопролола (беталока) 2,5 мг (2,5 мл). При выписке для постоянного приема был рекомендован метопролола тартрат (эгилок) 25 мг в сутки, с целью купирования пароксизма – пропафенон (пропанорм) 150 мг – однократно. Несмотря на регулярный прием медикаментозной терапии, до 5–6 раз в неделю, возникали приступы учащенного сердцебиения продолжительностью до 12 ч. Пациентка неоднократно вызывала бригаду СМП, на ЭКГ была документирована наджелудочковая тахикардия (НЖТ) с ЧСС до 190 уд./мин. Приступы купировали внутривенным введением метопролола (бетало-ка), аденозинтрифосфата (АТФ). Для профилактики пароксизмов НРС проводился подбор антиаритмической терапии, исходно назначалась монотерапия бисопрололом (конкором) 5 мг в сутки, затем в связи с неэффективностью монотерапии к лечению был добавлен пропафенон (пропанорм) 300 мг в сутки. На фоне приема комбинированной антиаритмической терапии приступы аритмии стали возникать реже (2–3 раза в неделю), однако были длительными (до 5 ч) и сопровождались выраженной слабостью, головокружением, гипотензией. Син-копальных состояний в анамнезе не было.

Семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям не отягощен, в том числе не было указаний на внезапную сердечную смерть у родственников. Настоящая беременность первая, гинекологические заболевания отрицает.

Проведен анализ сопутствующей патологии, выявленной в результате работы с медицинской документацией, сбора анамнеза и обследования в условиях стационара. На амбулаторном этапе пациентка обследована эндокринологом, диагностирован субклинический гипертиреоз с незначительным снижением уровня тиреотропного гормона, что не потребовало медикаментозной коррекции. С 20-й недели беременности выявлен гестационный сахарный диабет, корригируемый диетой (достигнуты целевые уровни гликемии), а также железодефицитная анемия легкой степени тяжести (принимала препарат железа – сорбифер дурулес).

При сборе анамнеза исключены факторы, связанные с образом жизни, провоцирующие НРС, такие как курение, прием алкоголя, наркотических препаратов, кофеина, психоэмоциональные перегрузки, вредные производственные условия.

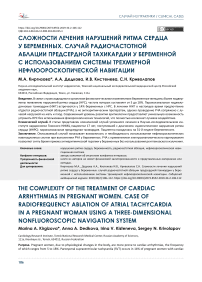

При осмотре: состояние пациентки удовлетворительное, кожные покровы обычной окраски. Рост – 163 см, вес – 73 кг (индекс массы тела - 27,5 кг/м2- соответствует физиологической прибавке веса во время беременности). При аускультации дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипы не выслушиваются. SatO2 - 98%. Тоны сердца ясные, ритмич- ные, ЧСС – 88 уд./мин. Дефицита пульса нет. Артериальное давление (АД) – 110/70 мм рт. ст. на обеих руках. Пульсация периферических артерий сохранена. Высота стояния дна матки – 30 см, тонус матки в норме. На ЭКГ при поступлении: ритм синусовый правильный с частотой 92 уд./мин, нормальное положение электрической оси сердца, сегмент ST на изолинии. 7.10.2018 г. на ЭКГ зарегистрирован пароксизм НЖТ с ЧСС 173 уд./мин с депрессией сегмента ST до 1,5 мм на фоне тахи-систолии (рис. 1).

По данным суточного мониторирования ЭКГ от 04.10.2018 г.: синусовый ритм с ЧСС 68–138 уд./мин. Депрессии сегмента ST не выявлено.

По кардиотокографии от 04.10.2018 г.: нормотип. Активное шевеление плода.

Рис. 1. Электрокардиограмма пациентки С. во время приступа аритмии

Fig. 1. Electrocardiogram of patient S. during an arrhythmia attack

По результатам эхокардиографии значимых структурных и функциональных отклонений от нормы не выявлено.

По данным лабораторных тестов установлена анемия легкой степени (гемоглобин - 117 г/л, эритроциты - 3,67х1012/л), гиперхолестеринемия (общий холестерин - 6,7 ммоль/л), повышенные концентрации растворимых фибрин-мономерных комплексов – РФМК (10,0 мг%), активированное частичное тромбопластиновое время - АЧТВ (37,4 с), что соответствовало физиологическим изменениям на фоне беременности. При серии измерений во время госпитализации уровень тощаковой гликемии составлял 4,7-5,3 ммоль/л, сывороточные концентрации тироксина свободного и тиреотропного гормона были в норме (10,5 пмоль/л и 0,62 мкМЕ/мл соответственно).

Таким образом, возможная причина НРС не установлена, и нарушение было классифицировано как идиопатическое.

5.10.2018 г. состоялся консилиум совместно с акушерами-гинекологами. Заключение консилиума: учитывая наличие симптомных, гемодинамически значимых пароксизмов НЖТ, пациентке показано выполнение РЧА НЖТ. Проведение РЧА возможно после профилактики респираторного дистресс-син-дрома (РДС) плода под контролем кардиотокографии.

С 08.10.2018 г. по 10.10.2018 г. осуществлена профилактика РДС у плода - дексаметазон 6 мг в/м № 4, интервал между инъекциями – 12 ч.

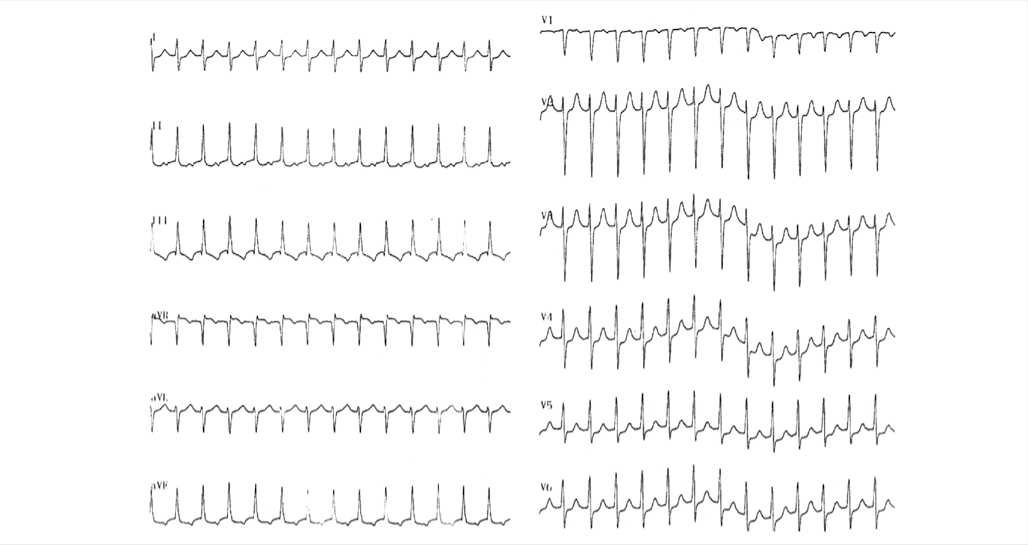

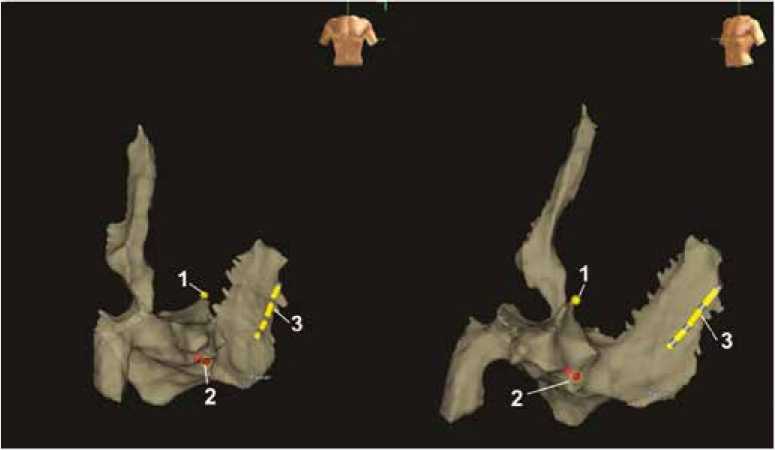

11.10.2018 г. под динамическим контролем параметров жизнедеятельности плода выполнено внутрисердечное электрофизиологическое исследование, а затем РЧА правопредсердной тахикардии с использованием нефлюороскопической навигационной системы (EnSite Velocity). Было проведено активационное картирование правого предсердия на фоне тахикардии, на область наиболее раннего возбуждения (задне-септальная, задняя позиция) нанесена серия РЧ-аппликаций 60 °С-40 Вт (рис. 2, 3). При контрольной электрокардиостимуляции тахикардия не индуцировалась. Время рентгеноскопии - 0, лучевая нагрузка – 0 м З в.

Во время операции регистрировалась кардиотокография -нормотип (за весь период проведения оперативного вмешательства), отмечалось активное шевеление плода.

Рис. 2. Реконструкция правого предсердия и коронарного синуса, полученная с использованием навигационной системы и без применения рентгена

Примечание: 1 – спайк Гиса; 2 – места нанесения РЧ аппликаций; 3 – диагностический электрод в коронарном синусе.

Fig. 2. Reconstruction of the right atrium and coronary sinus, obtained using the navigation system and without the use of X-rays

Note: 1 – His; 2 – application sites for RF applications; 3 – diagnostic electrode in the coronary sinus.

Рис. 3. Фрагмент внутрисердечного электрофизиологического исследования больной С.

Примечание: 1 – начало радиочастотного воздействия; 2 – пароксизм правопредсердной тахикардии; 3 – купирование тахикардии на фоне воздействия с восстановлением синусового ритма.

Fig. 3. Fragment of the intracardiac electrophysiological study of patient C.

Note: 1 – the beginning of radio frequency exposure; 2 – paroxysm of right atrial tachycardia; 3 – relief of tachycardia on the background of exposure with restoration of sinus rhythm.

Послеоперационный период протекал без осложнений, самочувствие пациентки было удовлетворительным, на ЭКГ регистрировался синусовый ритм.

12.10.2018 г. пациентка осмотрена эндокринологом, подтвержден диагноз: гестационный сахарный диабет. Данных за Дисфункцию щитовидной железы не выявлено. Рекомендовано: Фемибион 2 – по 1 таблетке 1 раз в день до родов, наблюдение эндокринолога в динамике, контроль гликемии, диета – стол № 9.

13.10.2018 г. пациентка выписана с диагнозом: Основное заболевание: Идиопатическое нарушение ритма сердца:

пароксизмальная правопредсердная тахикардия. Операция (11.10.2018 г.): РЧА правопредсердной тахикардии. Сопутствующие заболевания: Анемия легкой степени. Гестационный сахарный диабет. Беременность 32-я неделя.

Проведено контрольное обследование на 36-й неделе беременности – рецидива предсердной тахикардии не выявлено. На сроке беременности 39 недель произошло естественное ро-доразрешение, в родах осуществлялось мониторирование ЭКГ и АД, НРС не зарегистрировано. Ребенок родился с 9 баллами по шкале Апгар, без какой-либо патологии.

Обсуждение

НРС клинически чаще протекают бессимптомно и выявляются только при плановой регистрации ЭКГ или суточном мониторировании ЭКГ [8, 9]. В подавляющем большинстве случаев жалобы на перебои в работе сердца и сердцебиение обусловлены синусовой тахикардией, экстрасистолией или пробежками неустойчивой тахикардии, которые существенно не влияют на прогноз, не являются противопоказанием к естественным родам и не требуют медикаментозного лечения. Однако встречаются и устойчивые НРС у беременных, по данным литературы, с частотой 23:1000, которые, способствуя гемодинамической нестабильности, могут ухудшать состояние плода, в том числе его сердечную деятельность, вызывать задержку внутриутробного развития, приводить к нарушениям центральной нервной системы у новорожденного [1, 3, 6, 9]. Имеются наблюдения, свидетельствующие о существенном увеличении частоты осложнений беременности (гестозы, угроза прерывания, преждевременная отслойка плаценты, невынашивание, гипоксия плода) и родов (нарушение сократительной деятельности матки, кровотечения) у женщин с НРС [1, 4, 5, 10, 11].

Безусловно, в представленном клиническом случае были сложности диагностики редких эпизодов НРС у пациентки в детском возрасте при их манифестации, однако не весь спектр необходимого обследования был выполнен в начале заболевания, проводилась лишь регистрация ЭКГ вне приступа, тогда как суточное мониторирование ЭКГ и чреспищеводное электрофизиологическое исследование не осуществлялись. Ранняя диагностика заболевания позволила бы безопасно провести хирургическое лечение аритмии еще до беременности.

У данной пациентки наличие часто рецидивирующей предсердной тахикардии при беременности ухудшало течение гестационного периода и могло оказать неблагоприятное влияние на состояние плода и матери.

Подобные случаи прогностически неблагоприятных НРС требуют как минимум решения вопроса о назначении антиа-ритмической терапии, что сопряжено с немалыми сложностями. На амбулаторном этапе пациентке с первого триместра назначались антиаритмические препараты IС класса (пропафе-нон) и бета-адреноблокаторы (бисопролол, метопролола тартрат).

Как известно, в настоящее время безопасных для плода противоаритмических препаратов не существует, поэтому их применяют при беременности только по строгим клиническим показаниям для лечения симптомных, гемодинамически значимых или потенциально жизнеугрожающих НРС [2, 3, 5]. Большинство известных антиаритмических препаратов токсичны для плода, особенно в первом триместре беременности (тератогенное действие), хотя развитие других побочных эффектов при приеме антиаритмиков сохраняется и в более поздние сроки беременности [1, 2]. Все антиаритмические средства проникают через плаценту, беременность изменяет их фармакокинетику, поэтому необходимо регулярно, хотя бы косвенно, определять концентрацию препаратов в крови [1, 8, 12–14].

Таким образом, в представленном клиническом случае прием антиаритмических препаратов в средних терапевтических дозировках с первого триместра и продолжение терапии в течение всей беременности были небезопасны для плода и неэффективны в отношении профилактики приступов аритмии.

Учитывая высокую эффективность и незначительное количество осложнений, в настоящее время в лечении НЖТ предпочтение отдается интервенционным методам (РЧА), а не антиа-ритмическим препаратам [1, 2].

Как известно, проведение РЧА сопряжено с лучевой нагрузкой на мать и плод [15]. Опаснее всего воздействие рентгеновского излучения на плод в первый триместр беременности, так как именно в этот период идет формирование основных органов и систем ребенка [15, 16]. В целом воздействие излучения на плод не должно быть больше, чем 1 мЗв. При облучении плода свыше 100 мЗв ставится вопрос о необходимости прерывания беременности. Согласно национальным рекомендациям, лечение в рентгеноперационной при НЖТ должно быть рекомендовано еще до беременности [1].

Современный уровень развития аритмологии предоставляет уникальную возможность устранять НРС без использования флюороскопических технологий, что полностью исключает риск лучевого воздействия. В описанном примере из реальной клинической практики продемонстрирован успешный опыт лечения НРС во время беременности, что позволило сохранить и пролонгировать беременность, избежать негативных исходов для плода и стабилизировать состояние матери.

Заключение

Данное наблюдение показывает возможность и целесообразность применения навигационной системы при выполнении РЧА у беременных. Катетерная аблация с использованием электроанатомического картирования позволяет визуализировать очаги эктопической активности и эффективно устранить данные аритмии, тем самым снимая бремя приема анти-аритмической терапии у беременных, учитывая, что нет противоаритмических препаратов, безопасных для плода.

Представленное клиническое наблюдение иллюстрирует, что гемодинамически значимые аритмии, не поддающиеся терапии антиаритмическими препаратами, не являются показанием к прерыванию беременности.

Благодарим акушеров-гинекологов Областного перинатального центра ОГАУЗ г. Томска за совместную работу.

Список литературы Сложности лечения нарушений ритма сердца у беременных. Случай радиочастотной аблации предсердной тахикардии у беременной с использованием системы трехмерной нефлюороскопической навигации

- Стрюк Р.И., Бунин Ю.А., Гурьева В.Н., Иртюга О.Б., Коков Л.С., Коломацкая О.Е., и др. Диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний при беременности. Национальные рекомендации 2018. Российский кардиологический журнал. 2018;3(155):91-134. DOI: 10.15829/1560-4071-2018-3-91-134

- Regitz-Zagrosek V., Blomstrom Lundqvist C., Borghi C., Cifkova R., Ferreira R., Foidart J.M., et al. ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy: the task force on the management of cardiovascular diseases during pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2011 Dec.;32:3147-3197. DOI: 10.1093/eurheartj/ehr218

- Мангушева М.М., Руднева Т.В., Якупова С.П., Шамсутдинова Н.Г., Шамеева Л.С. Нарушение ритма сердца и проводимости у беременных. Клиническое наблюдение. Практическая медицина. 2013;69(1-2):7-13.

- MacIntyre C., Iwuala C., Parkash R. Cardiac arrhythmias and pregnancy. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine. 2018 Jul. 11;20(8):63. DOI: 10.1007/s11936-018-0660-9

- Дедкова А.А., Киргизова М.А., Кистенева И.В., Борисова Е.В. Шестилетний опыт ведения беременных с нарушениями сердечного ритма и проводимости. Материалы Всероссийского научно-образовательного форума «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал». Томск; 25-27 апреля 2018:107-110.

- Canobbio M.M., Warnes C.A., Aboulhosn J., Connolly H.M. Management of pregnancy in patients with complex congenital heart disease: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation. 2017;135(8):e50-e87.

- DOI: 10.1161/CIR.0000000000000458

- Ермакова Е.А., Матюшин Г.В., Гоголашвили Н.Г., Еремина Н.П. Частота нарушений ритма и проводимости сердца у женщин в третьем триместре беременности. Сибирское медицинское обозрение. 2013;1:49-52.

- Могутова П.А., Потешкина Н.Г. Нарушения ритма сердца у беременных. Российский медицинский журнал. Мать и дитя. 2016;5:331-333.

- Стрюк Р.И., Бернс С.А., Филиппова М.П., Брыткова Я.В., Борисов И.В., Баркова Е.Л. и др. Сердечно-сосудистые заболевания и ассоциированные с ними коморбидные состояния как факторы, определяющие неблагоприятные перинатальные исходы при беременности - анализ данных регистра беременных "БЕРЕГ". Терапевтический архив. 2018;1(90):9-16.

- DOI: 10.17116/terarkh20189019-16

- Рунихина Н.К., Васильева А.В., Новикова И.М., Ткачева О.Н. Нарушения ритма сердца у беременных с дисплазией соединительной ткани. Акушерство и гинекология. 2012;3:97-102.

- Bernal O., Moro C. Cardiac arrhythmias in women. Rev. Esp. Cardiol. 2006;59:609-618.

- Yarnoz M.J., Curtis A.B. More reasons why men and women are not the same (gender differences in electrophysiology and arrhythmias). Am. J. Cardiol. 2008;101:1291-1296.

- Астахова А.В., Лепахин В.К. Лекарства. Неблагоприятные побочные реакции и контроль безопасности. Серия: Профессиональная медицина. М.: Эксмо; 2008:256.

- Косенко В.В., Глаголев С.В. Организация системы мониторинга безопасности зарегистрированных лекарственных препаратов в Российской Федерации. Вестник Росздравнадзора. 2011;6:31-39.

- Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 14 февраля 2003 г.).

- Сидорова И.С. Физиология и патология родовой деятельности. Руководство для практикующих врачей. М: Медицинское информационное агентство; 2013:1048.