Случаи острого клостридиоза у гималайского медведя в неволе

Автор: Сивкова Т.Н., Волков С.В., Бессонова Е.М., Шкарина В.М.

Статья в выпуске: 2 т.250, 2022 года.

Бесплатный доступ

Целью работы стало выяснение гибели самки гималайского медведя, так как численность особей данного вида в природе сокращается. Материалом для исследования послужил труп самки гималайского медведя, внезапно павшей в МАУК «Пермский зоопарк» 27 октября 2021 года в возрасте 32 лет. Использованы методы патологоанатомического вскрытия по ГОСТ Р 57547-2017 и гистологический с окраской срезов гематоксилином-эозином и по Граму, а также микробиологические (МУ 4.2.2723-10 и ГОСТ 26503-85). В результате патологоанатомический диагноз составил: спленит, ишемия миокарда, катаральногеморрагический энтерит, гипертрофия миокарда, газовая эмболия сосудов печени, эндометрит. Заключение - смерть животного наступила в результате острой сердечной недостаточности вследствие интоксикации, вероятно вызванной анаэробной микрофлорой. Из тканей выделена Clostridium septicum (Mace 1889) Ford 1927. Гистологическое заключение: смерть животного наступила в результате септического шока, вызванного инфекцией клостридиями, и прогрессирующей сердечной недостаточности. Для предотвращения последующих случаев гибели животных необходимо провести комплекс профилактических мер по дезинфекции помещений, площадки для вскрытия, уборочного инвентаря, кормушек и поилок. Провести дератизацию. Использовать для животных безопасное в микробиологическом отношении сено. Для благополучия зоопарковых животных необходима организация работы по борьбе с инфекционными заболеваниями, общими для домашних и диких животных в соответствии с единой стратегией охраны здоровья.

Гималайский медведь, зоопарк, клостридиоз, токсикоинфекция, патологические изменения

Короткий адрес: https://sciup.org/142234481

IDR: 142234481 | УДК: 579.832/833:599.742.26

Текст научной статьи Случаи острого клостридиоза у гималайского медведя в неволе

В настоящее время экологическая обстановка во всем мире продолжает ухудшаться, что приводит к исчезновению и уменьшению популяции многих видов живых организмов, особенно крупных млекопитающих. В связи с этим работа зоопарков становится всё более актуальной, так как эти организации выполняют не только важную просветительскую функцию, но и способствуют сохранению и выживанию ценных видов животных, одним из которых является гималайский медведь.

Гималайский медведь (белогрудый или уссурийский) – Ursusthibetanus G. Cuvier, с 1823 по 1983 г. был внесен в Красную книгу СССР, в настоящее время относится к охотничьим видам, однако численность его сокращается в результате усиления антропогенного воздействия и конкуренции с бурым медведем и тигром [6, 7]. По данным на 2015 год его численность составила 6400 особей без учета содержащихся в неволе.

Обеспечение жизни и здоровья зоопарковых животных является одной из глобальных целей ветеринарной науки и практики, в связи с чем, изучение их заболеваний имеет высокую степень актуальности, а каждый имеющийся случай падежа следует рассматривать для предотвращения возникновения новых патологий.

Целью настоящей работы стало описание случая падежа самки гималайского медведя в условиях зоопарка.

Материал и методы исследований. Материалом для исследования послужил труп самки гималайского медведя, павшей в МАУК «Пермский зоопарк». Патологоанатомическое вскрытие проводили согласно ГОСТ Р 57547-2017 с фотофиксацией обнаруженных изменений.

Для гистологического исследования были отобраны образцы печени, селезенки, почки и сердца, которые фиксировали 10 %-ным нейтральным формалином и подвергали стандартной обработке. Окраску гистосрезов проводили гематоксилином-эозином, а также по Граму. Микропрепараты просматривали на микроскопе Meiji (Япония) с увеличением Х40, X100, X400 и Х1000 и фотографировали с помощью камеры Vision (Канада).

Также кусочки тканей и внутренних органов отправили в Испытательную лабораторию ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр» для исследования на сальмонеллез (МУ 4.2.2723-10) и анаэробы (ГОСТ 26503-85).

Результат исследований. Самка гималайского медведя по кличке Мотильда, рожденная в январе 1998 г., была изъята из естественной среды, прожила всю жизнь в условиях зоопарка и пала 27 октября 2021 года в возрасте 32 лет, что значительно больше продолжительности жизни в неволе, которая составляет около 25 лет [9]. При жизни у неё диагностировали и лечили хронический панкреатит, хроническую почечную недостаточность. Накануне гибели состояние животного было нормальным, активность и аппетит в норме.

При наружном осмотре трупа выявили отсутствие трупного окоченения, видимые слизистые оболочки синюшные. Масса тела 200 кг, упитанность выше среднего, в связи с тем, что в природе масса самок составляет 120-140 кг [9].

Внутренний осмотр показал, что при анатомически правильном расположении органов в брюшной полости имеется небольшое количество несвернувшейся жидкости красного цвета. Печень темновишневого цвета, плотной консистенции, края органа тупые и закругленные. С разреза печени обильно стекает кровь, из сосудов и ходов печени выходят пузырьки газа. Желчный пузырь без изменений.

Почки серо-коричневого цвета, плотной консистенции, капсула снимается легко. В паренхиме имеются многочисленные точечные и полосчатые кровоизлияния. Граница коркового и мозгового вещества выражена недостаточно чётко.

Селезёнка длиной до 30 см, шириной – 10 см, при толщине 5 см. Поверхность органа гладкая, темновишнёвого цвета с зеленоватым оттенком. Консистенция тестоватая, при сдавливании крепитирует. С разреза обильно стекает кровь с пузырьками газа.

При осмотре пищеварительной системы установлено, что пищевод пустой, желудок заполнен остатками пищи, слизистая оболочка его серо-розовая, складчатая с небольшим количеством слизи. Тонкий отдел кишечника сильно вздут, пустой, на серозной оболочке имеется большое количество точечных и полосчатых кровоизлияний. Слизистая красного с участками темно вишневого цвета, в то время как толстая кишка наполнена небольшим количеством содержимого. Слепая кишка сильно вздута, слизистая серого цвета. Гельминты не обнаружены.

Яичники нормального размера [3], матка имеет рога диаметром 1 см, её серозная оболочка серо-розовая, в полости обнаружено небольшое количество сметанообразной слизи белого цвета.

Слизистая оболочка серого цвета рыхлой консистенции.

В грудной полости органы расположены анатомически правильно, содержат небольшое количество жидкости красного цвета. Сердце округлой формы, верхушка сглажена. В перикардиальной полости содержится незначительное количество прозрачной жидкости. На эпикарде имеются участки белого цвета. Миокард плотный, на его разрезе и на эндокарде обнаружено множество точечных кровоизлияний. Соотношение толщины стенок правого и левого желудочков 1:2.

Легкие не спавшиеся, тестоватой консистенции, имеют участки розового и бордового цвета с резкими границами. Просматриваются множественные точечные кровоизлияния.

Таким образом, патологоанатомический диагноз соответствовал следующему: спленит, ишемия миокарда, катаральногеморрагический энтерит, гипертрофия миокарда, газовая эмболия сосудов печени, эндометрит. Заключение – смерть животного наступила в результате острой сердечной недостаточности вследствие интоксикации, вероятно вызванной анаэробной микрофлорой.

Для микробиологических исследований из отобранных проб внутренних органов (печени, селезенки и сердца) были проведены посевы в жидкую питательную среду Китта-Тароцци, в которой зарегистрировали интенсивное помутнение и обильное газообразование. При посеве на глюкозно-кровяной агар Цейсслера отмечали появление нежного бесцветного, вуалеобразного налета с микроскопически изрезанными краями, а также зону гемолиза III формы вокруг колоний. Патологоанатомическое вскрытие трупов морских свинок, зараженных выделенной культурой, показало характерные патологоанатомические изменения для Cl. septicum: в подкожной жировой клетчатке выявлено большое количество пузырьков газа, вздутый кишечник, наличие большого количества транссудата в грудной полости и перикарде. При проведении биохимической идентификации вида установлен рост колоний на питательных средах с глюкозой, салацином и мальтозой и отсутствие роста на средах с сахарозой, маннитом, глицерином и галактозой. По результатам лабораторных испытаний выделенный микроорганизм идентифицирован как Cl. septicum. Данный анаэроб является возбудителем злокачественного отека животных различных видов, а также брадзота овец. Микроорганизм патогенен и для человека, являясь одним из самых распространённых возбудителей газовой гангрены [1,13].

Наличие сальмонелл в патологическом материале согласно проведенной лабораторной диагностике по МУ 4.2.2723-10 не подтверждено.

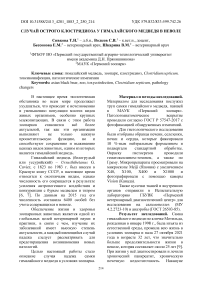

Микроскопия гистологических срезов органов показала присутствие во всех образцах грамположительных микроорганизмов с крупной терминально расположенной спорой (Рисунок 1). Морфологическое описание установленных клостридий соответствовало таковым для Cl. septicum [4, 5, 13, 15, 16].

Рисунок 1 – Cl. septicum в тканях гималайского медведя. Окраска по Граму. Увел. Х1000

Cl. septicum продуцирует не менее четырех растворимых экзотоксинов: альфа-токсин – летальный, некротический, гемолитический; бета-токсин – гемолизин; гамма-токсин – гиалуронидаза; дельтатоксин – гемолизин, лизирующий эритроциты животных [1], а также токсин CPA – металлофосфолипазу С цинка, обладающей фосфолипазной и сфингомиелазной активностью. Данный токсин нарушает функцию мембран клеток, что приводит к их лизису и некрозу тканей.

В результате действия гистолитических токсинов в паренхиматозных органах произошел быстрый посмертный лизис клеток, вследствие чего интерпретировать микропрепараты печени, селезенки и почек стало невозможным. Однако в тканях данных органов при использовании увеличения x1000 хорошо визуализируются бактерии Cl. septicum.

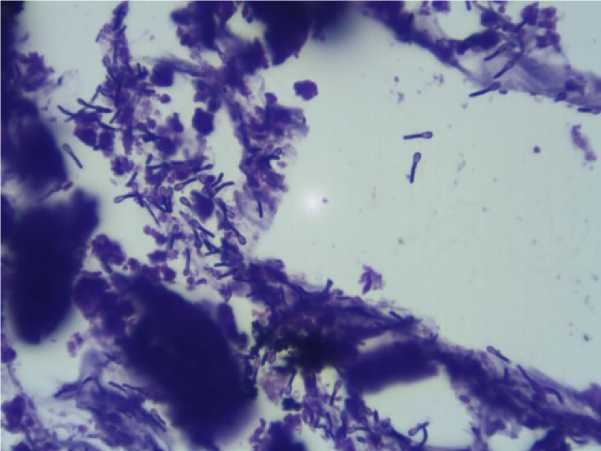

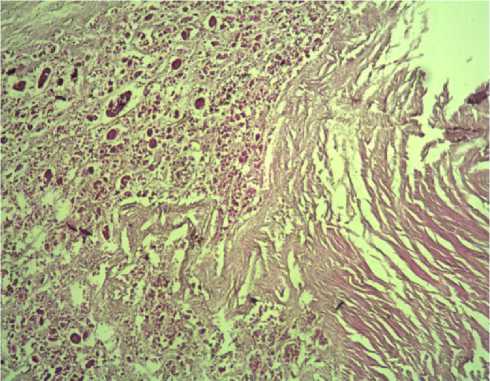

При исследовании гистопрепаратов сердца в наружном и внутреннем листках перикарда отмечается полнокровие сосудов и воспалительная инфильтрация нейтрофилами. Хорошо визуализируются массивные наложения фибрина на эпикарде, имеющие вид переплетающихся нитей, интенсивная нейтрофильная инфильтрация эпикарда. При этом грануляционная ткань представлена фибробластами с образованием незначительного количества волокнистых структур. В миокарде прослеживаются массивные очаги некроза мышечных волокон, выражена фрагментация миофибрилл, в некоторых полях зрения – диффузная гранулоцитарная инфильтрация с преобладанием эозинофилов. Также отмечается отек стромы и в результате – разрыхление волокон миокарда. В эндокарде сформированные очаги фибринозного некроза, в толще фибрина, выявлены скопления грамм положительных клостридий. Сосуды эндокарда полнокровны, во всех полях зрения присутствует воспалительный инфильтрат с преобладанием макрофагов, часто – глыбчатый распад кардиомиоцитов.

Гистологическая картина патологических процессов в сердце характерна для острого экссудативного фибринозного перикардита (Рисунок 2), острого эозинофильного миокардита и септического эндокардита (Рисунок 3). Данные патологии привели к диастолической дисфункции, снижению сократимости миокарда, и как следствие, систолической дисфункции левого желудочка в результате угнетения процесса активного расслабления, желудочковой аритмии, разрушению клапанов сердца и к острой сердечной недостаточности.

Гистологическое заключение о смерти: смерть животного наступила в результате септического шока, вызванного инфекцией клостридиями, и прогрессирующей сердечной недостаточности.

Рисунок 2 – Острый экссудативный фибринозный перикардит. Окраска Гематоксилин-Эозин. Увел. Х100

Рисунок 3 – Септический эндокардит.

Окраска Гематоксилин-Эозин. Увел. Х100

Известно, что Cl. septicum широко распространен в окружающей среде и может бессимптомно обитать в кишечнике человека и животных. К предрасполагающим факторам развития спонтанной газовой гангрены относят рак толстой кишки, дивертикулит, желудочнокишечные операции, лейкемию, лимфопролиферативные нарушения. У павшей самки гималайского медведя диагностировали катаральногеморрагический энтерит, который мог послужить «входными воротами инфекции». Смертность от спонтанной гангрены колеблется от 67 до 100 %, при этом большинство случаев гибели происходит в течение 24 ч после начала заболевания. Клинические признаки проявляются в виде сильной боли, быстро прогрессирующей инфекции мягких тканей, а также газообразованием [8].

Падеж животных в условиях неволи проанализирован ранее на примере зооконвейера Российского государственного цирка и составил 1,45 % от общего поголовья. Первое место среди причин смерти цирковых животных занимает патология инфекционного характера (55,0 %): кишечная инфекция, пневмония, генерализованный кандидоз [11].

В природных условиях животные зачастую заражаются как инфекциями, так и инвазиями. Так на Дальнем Востоке у медведей было выявлено 10 патогенов, в том числе Candidasp., Toxoplasmagondii, Trichinellasp., Dirofilariaursi, вирус болезни Ауэски (псевдобешенство), доля серопозитивных животных при этом превысила 30 % [10]. Помимо этого, в организме клещей, снятых с гималайских медведей методом секвенирования выявили ДНК Anaplasmaphagocytophilum (Foggie 1949) Dumleretal., 2001 и Hepatozoonursi Kuboetal., 2008 [12]. При паразитологическом исследовании фекалий медведей на Дальнем Востоке обнаружено 3 вида гельминтов: Toxocara (Baylisascaris) transfuga (23,7 %), Capillaria putorii (5,1 %) и Dicrocoelium lanceatum (5,1 %). [2]. Бейлисаскариоз (токсокароз) обнаруживается у гималайских медведей и в условиях неволи [11]. В нашем же случае паразиты обнаружены не были, что свидетельствует о высокой эффективности профилактических обработок в зоопарке.

По всей видимости, в дикой природе возбудители различных инфекций и инвазий играют роль фактора естественного отбора. Попав в условия, созданные человеком, дикие животные менее подвержены риску заражения, например, биогельминтами или трансмиссивными инфекциями, а также узкоспецифичными патогенами ввиду отсутствия возможности их передачи. В то же время, животные становятся более уязвимыми к действию широко распространенных возбудителей.

Что касается клостридиозов, то количество сообщений о них у медведей в научной литературе незначительно. Так, у бурого медведя в Испании описана инфекция Cl. sordellii , по причине которой в сердце, скелетных мышцах, желудке и кишечнике отмечали кровоизлияния, печень, селезенка и почки имели дряблую консистенцию, кровоизлияния и отек [14] . Впервые подтвержденные случаи клостридиального сепсиса у медведей также в Испании описаны в 2020 году [17] . Таким образом, патологоанатомическая картина во всех случаях была сходной.

Заключение. По результатам комплекса патологоанатомических, гистологических и микробиологических исследований трупа гималайского медведя из Пермского зоопарка установлено, что гибель животного произошла по причине острой токсикоинфекции, вызванной Cl.

septicum .

Для предотвращения последующих случаев гибели животных необходимо провести комплекс профилактических мер по дезинфекции помещений, площадки для вскрытия, уборочного инвентаря, кормушек и поилок. Провести дератизацию. Использовать для животных безопасное в микробиологическом отношении сено. Для благополучия зоопарковых животных необходима организация работы по борьбе с инфекционными заболеваниями, общими для домашних и диких животных в соответствии с единой стратегией охраны здоровья.

Резюме

Целью работы стало выяснение гибели самки гималайского медведя, так как численность особей данного вида в природе сокращается. Материалом для исследования послужил труп самки гималайского медведя, внезапно павшей в МАУК «Пермский зоопарк» 27 октября 2021 года в возрасте 32 лет. Использованы методы патологоанатомического вскрытия по ГОСТ Р 57547-2017 и гистологический с окраской срезов гематоксилином-эозином и по Граму, а также микробиологические (МУ 4.2.2723-10 и ГОСТ 26503-85). В результате патологоанатомический диагноз составил: спленит, ишемия миокарда, катаральногеморрагический энтерит, гипертрофия миокарда, газовая эмболия сосудов печени, эндометрит. Заключение – смерть животного наступила в результате острой сердечной недостаточности вследствие интоксикации, вероятно вызванной анаэробной микрофлорой. Из тканей выделена Clostridium septicum (Macé 1889) Ford 1927. Гистологическое заключение: смерть животного наступила в результате септического шока, вызванного инфекцией клостридиями, и прогрессирующей сердечной недостаточности. Для предотвращения последующих случаев гибели животных необходимо провести комплекс профилактических мер по дезинфекции помещений, площадки для вскрытия, уборочного инвентаря, кормушек и поилок. Провести дератизацию. Использовать для животных безопасное в микробиологическом отношении сено. Для благополучия зоопарковых животных необходима организация работы по борьбе с инфекционными заболеваниями, общими для домашних и диких животных в соответствии с единой стратегией охраны здоровья.

Список литературы Случаи острого клостридиоза у гималайского медведя в неволе

- Безбородова, Н. А. Современный подход к проблеме клостридиозов в животноводстве: отбор проб, лабораторная диагностика, профилактика / Н. А. Безбородова // Российский журнал Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. – 2020. – № 3(35). – С. 392-402. – DOI 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202003016.

- Есаулова, Н. В. Паразитофауна хищных млекопитающих Уссурийского заповедника / Н. В. Есаулова, С. В. Найденко, В. С. Лукаревский [и др.] // Российский паразитологический журнал. – 2010. – № 4. – С. 22-28.

- Иванчук, Г. В. Определение видовой принадлежности Гималайского медведя при судебной ветеринарной экспертизе / Г. В. Иванчук, А. С. Ковальчук, А. Э. Фесечко // Роль аграрной науки в развитии лесного и сельского хозяйства Дальнего Востока: Материалы IV Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции. В 4-х частях, Уссурийск, 11–12 ноября 2020 года / Отв. редактор И.Н. Ким. – Уссурийск: Приморская государственная сельскохозяйственная академия. – 2020. – С. 279-292.

- Капустин, А. В. Видовой состав клостридий крупного рогатого скота / А. В. Капустин, А. В. Моторыгин, Н. К. Букова // Вестник ветеринарии. – 2013. – № 1(64). – С. 71-73.

- Джавадов, Э. Д. Клостридиозы / Э. Д. Джавадов, О. Б. Новикова, Н. И. Женихова, Н. А. Безбородова // БИО.– 2020. – № 6 (237). – С. 25-31.

- Колчин, С. А. О необходимости внесения Гималайского медведя (Ursus thibetanus) в Красную книгу РФ / С. А. Колчин // Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России: Материалы 5-й Международной научно-практической конференции, Москва, 14–15 февраля 2013 года / Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева. – Москва: Российский государственный аграрныйуниверситет – Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева. – 2013. – С. 284-286.

- Колчин, С. А. Поведение гималайского медведя (Ursus thibetanus cuvier, 1823) на Сихотэ-Алине: специальность 03.02.04 "Зоология": диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / КолчинСергей Алексеевич. – Владивосток, 2011. – 277 с.

- Комаровская Е. И. Современная ситуация по заболеваемости отдельными клостридиальными инфекциями: газовая гангрена и столбняк / Е. И. Комаровская, О. В. Перелыгина // Биопрепараты.Профилактика, диагностика, лечение. – 2021. – Т. 21. – № 1. – С. 31-38. – DOI 10.30895/2221-996X-2021-21-1-31-38.

- Беликов, С. Е. Медведи: бурый медведь, белый медведь, гималайский медведь: Размещение запасов, экология, использование и охрана / С. Е. Беликов, М. А. Вайсфельд, Ю. А. Грачев [и др.] // Институт географии РАН, Кампания по спасению медведей Всемирного общества защиты животных. – Москва: «Наука», 1993. – 519 с. – (Промысловые животные России и прилегающих стран и среда их обитания). – ISBN 5-02-003567-X.

- Найденко, С. В. Серопозитивность медведей Дальнего Востока России к различным патогенам / С. В. Найденко, Х. А. Эрнандес-Бланко, И. В. Середкин [и др.] // Зоологический журнал. – 2018. – Т. 97. – № 9. – С. 1189-1194. – DOI 10.1134/S004451341809009X.

- Непримерова, Т. А. Паразитарные болезни животных Российской государственной цирковой компании: специальность 03.02.11 "Паразитология": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Непримерова Татьяна Анатольевна. – Москва, 2013. – 23 с.

- Середкин И. В. Маркеры патогенных микроорганизмов у иксодовых клещей, обнаруженных на крупных млекопитающих Дальнего Востока / И. В. Середкин, Л. Томас, Р. Бертлс [и др.] // Паразитология. – 2017. – Т. 51. – № 3. – С. 239-252.

- Ургуев К. Р. Клостридиозы животных / К. Р. Ургуев // Россельхозиздат. – Москва. – 1987. – С.183.

- Balseiro, A. Clostridium sordellii in a brown bear (Ursus arctos) from Spain / A. Balseiro, Á. Oleaga, L. Polledo [et al.] // J Wild Dis. – 2013. – V. 49(4). – Р. 1047-1051. – doi: 10.7589/2013-03-065.

- Beiz, J. Die endogeneClostridium septicum - infektion // J. Beiz, Th. Mansfeld, H. von Kroge / Chir. Prax. – 1994. – Vol. 48. – № 1. – P. 59-61.

- Embury-Hyatt, C. K. Investigation of a syndrome of sudden death, splenomegaly, and small intestinal hemorrhage in farmed deer // C. K. Embury-Hyatt, G. Wobeser, E. Simko, M. R. Woodbury / Canadian Veterinary Journal. – 2005. – V. 46. – P. 702-708.

- Schlohsarczyk, E. K. Fatal bacterial septicaemia after immobilisation of a captive brown bear (Ursus arctos) / E. K. Schlohsarczyk, N. Schmidt, E. Prenger-Berninghoff, L.F. Herkommer, M. Henrich // Vet. Record. – 2020. – V. 8. – P. 1-7.