Случай агрессивной ангиомиксомы. Дифференциальная диагностика забрюшинных неорганных опухолей (обзор литературы с собственным клиническим наблюдением)

Автор: Егорова Елена Алексеевна, Шапошникова Екатерина Андреевна, Лежнев Дмитрий Анатольевич, Клейменова Елена Павловна, Бажин Александр Владимирович, Смысленова Маргарита Витальевна, Трутень Виктор Павлович

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Описание клинических случаев

Статья в выпуске: 3 т.11, 2020 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Агрессивная ангиомиксома - редкая опухоль тазово-промежностной области, поражающая преимущественно женщин в возрасте 30-50 лет. Она может симулировать кисту бартолиновой железы, абсцесс, липому, простую кисту или другие опухоли мягких тканей таза. Основными особенностями ангиомиксомы являются бессимптомное течение и отсутствие метастазирования при наличии склонности к глубокой инвазии и рецидивам после хирургического лечения. Описание клинического случая. Представлено описание клинического случая агрессивной ангиомиксомы у пациентки 33 лет, поступившей в скоропомощной стационар с подозрением на седалищную грыжу справа. По результатам клинико-лучевого обследования выявлено образование пресакрального пространства, распространяющееся к m. levator ani справа и в клетчатку правой седалищно-анальной ямки, инфильтрируя их. По формальным признакам установить специфические черты, характерные для конкретного вида новообразований, на первичном этапе диагностики не удалось. Диагноз установлен в результате морфологического анализа резекционного материала опухоли после операции. В последующие 6 мес рецидива не выявлено. Учитывая высокий риск прогрессирования ангиомиксом, динамическое наблюдение продолжено. Заключение. Анализ собственного исследования и литературных данных продемонстрировал типичные для данной ситуации трудности дифференциальной диагностики и прогноза заболевания, необходимость комплексного подхода с использованием мультипараметрического магнитно-резонансного исследования как на первичных этапах обследования, так и при контроле эффективности проведенного лечения.

Лучевая диагностика, ангиомиксома, забрюшинные внеорганные образования

Короткий адрес: https://sciup.org/143172672

IDR: 143172672 | УДК: 618.15-006+ | DOI: 10.17816/clinpract33429

Текст научной статьи Случай агрессивной ангиомиксомы. Дифференциальная диагностика забрюшинных неорганных опухолей (обзор литературы с собственным клиническим наблюдением)

Выявляется чаще у женщин, чем у мужчин (в соотношении ~1:6), в возрасте 30–50 лет. Из литературных источников известно, что у женщин первично патология поражает глубокие слои вульвы и влагалища, где она преимущественно и локализуется, у мужчин очень редко наблюдают случаи развития подобных новообразований в малом тазу [3, 4]. Часть ангиомиксом располагается внеорганно — в полости таза, промежности, бедрах и крестце; имеются описания кожной формы патологии.

Отдельные ученые связывают развитие агрессивной формы новообразований с гормональной перестройкой: так, в литературе за последние 30 лет описано около 10 случаев активного роста ангиомиксом во время беременности.

К особенностям ангиомиксом относят бессимптомное течение, медленный рост, отсутствие ме- тастазирования, склонность к глубокой инвазии в ткани забрюшинного пространства и мышцы тазовой диафрагмы. Агрессивная ангиомиксома может иметь сферическую или листообразную форму, иметь мягкую консистенцию, либо, наоборот, быть плотной и твердой при пальпации. Постепенно распространяясь по клетчаточным пространствам, опухоль в виде ограниченных пальцевидных выпячиваний может проникать в соседние ткани или более широко пролабировать в обтураторную ямку и промежность, инвазируя их. Большие размеры опухоли (диаметр ее может составлять от 20 до 600 мм, в среднем 127 мм), наличие инвазии затрудняют хирургический доступ и радикальность проведения оперативного вмешательства [4, 5].

В связи с этим большое практическое значение имеет решение проблемы ранней диагностики,

<линическая 2020

п эакти ка Том 11 №3

которая требует сложных и разнообразных методов исследования, а в ряде случаев невозможна из-за отсутствия клинических симптомов поражения. Основными методами диагностики являются ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная (МРТ) томография [1, 6–8].

К недостаткам УЗИ относится сложность визуализации и определения размеров образования. КТ — более точный и специфичный метод исследования, так как с большей долей вероятности позволяет оценить топографо-анатомические характеристики опухоли. Преимуществом метода КТ перед УЗИ является упрощенная подготовка к исследованию (результаты не зависят от состояния и наполнения мочевого пузыря и толстой кишки), недостатком — наличие лучевой нагрузки и необходимость применения йодосодержащих рентгеноконтрастных препаратов. МР-исследо-вание благодаря наличию естественной тканевой контрастности позволяет увидеть наиболее полную картину распространенности процесса и уже при нативном исследовании отграничить неизмененные ткани от пораженных, а также оценить наличие и степень инвазии, что важно для планирования дальнейшего лечения и объема операции [1, 9].

Второй проблемой, с которой сталкиваются специалисты, — это частое рецидивирование процесса после хирургического лечения [7, 10]. Частота местных рецидивов ангиомиксом варьирует от 25 до 47%, а 85% рецидивов происходят в течение 5 лет [3].

Результаты лечения и прогноз благоприятного исхода у больных с опухолями забрюшинного пространства до сих пор остаются неудовлетворительными, поэтому пути совершенствования тактики их диагностики и лечения остаются актуальными [5, 7, 10, 11]. Представленное ниже клиническое наблюдение демонстрирует типичные трудности выявления, лечения и дальнейшего ведения пациентов с агрессивной ангиомиксомой.

Цель — оценка возможностей лучевых методов в диагностике опухолей забрюшинного пространства на примере агрессивной ангиомиксомы малого таза.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

О пациенте

Пациентка Я., 33 года, в течение 14 дней находилась на плановом стационарном лечении. Прожи- вает в Москве, не работает, состоит в зарегистрированном браке.

Основные жалобы: грыжевое выпячивание в области ягодицы справа.

Из анамнеза болезни известно, что грыжевое выпячивание появилось 2 года назад, размеры его постепенно увеличивались, наличие другой клинической симптоматики пациентка отрицает. Две недели назад обратилась к хирургу в поликлинику по месту жительства, откуда была направлена на плановую госпитализацию с диагнозом паховой грыжи справа.

Из анамнеза жизни : травм не было, 5 лет назад — кесарево сечение. Наследственные заболевания не зарегистрированы. На учете в онкологическом диспансере не состоит. Аллергические реакции и инфекционные заболевания отрицает.

Диагностические процедуры

Физикальная диагностика

Общее состояние пациентки при поступлении удовлетворительное. Сознание ясное. Положение активное.

Кожные покровы обычного цвета, нормальной влажности. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно, толщина жировой складки на боковой поверхности живота до 5 см. Данные за наличие отеков не получены. Температура тела 36,7°С. Менингеальные симптомы отрицательные.

Дыхание ровное, ритмичное, частота 15/мин. При аускультации дыхание везикулярное, проводится во все отделы обоих легких, хрипов нет.

Область сердца без особенностей, границы его не расширены. Частота сердечных сокращений 74 в мин. Сердечные шумы не выслушиваются. Артериальное давление 120/80 мм рт.ст.

Язык розового цвета, без налета. Живот симметричный, не вздут, при пальпации мягкий, безболезненный. Печень пальпаторно не определяется. Перистальтические шумы без особенностей. Стул оформленный, обычного цвета. Акт дефекации, со слов пациентки, не нарушен.

При ректальном осмотре справа на 2–7 часах условного циферблата, начиная от уровня аноректального перехода, отмечается мягкоэластической консистенции образование, распространяющееся более чем на глубину пальца. Слизистая оболочка прямой кишки без особенностей. На перчатке каловые массы без патологических включений.

Симптом поколачивания отрицательный. Мочеиспускание произвольное. Моча соломенного цвета.

▼ж^ж^ж^ж LVAVAVAV ГАТАТ

Локальный статус . В правой ягодичной области определяется грыжевое выпячивание мягкоэластичной консистенции, безболезненное, вправи-мое, размерами 2 x 5 см. Кожа над ним не изменена, подвижность ее сохранена.

Инструментальная диагностика

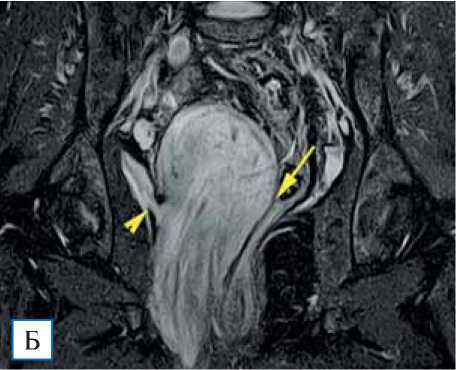

В день поступления для уточнения характера грыжевого выпячивания назначено УЗ-исследо-вание: пресакрально справа от прямой кишки отмечено забрюшинное солидное образование мягкоэластичной консистенции, с ровными и четкими контурами, размером 135x70x72 мм. С помощью цветового допплеровского картирования в образовании зарегистрирован кровоток. В ходе проведения пробы Вальсальвы через дефект в тазовой диафрагме справа, между седалищным бугром и анальным отверстием, диаметром 45 мм образование таза пролабировало вниз на 100 мм в правую ягодичную область. По окончании пробы образование свобод- но вправлялось в пресакральное пространство. Свободных и отграниченных жидкостных скоплений в брюшной полости и малом тазу не выявлено.

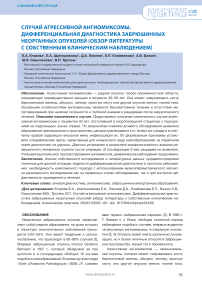

Для определения характера выявленного образования назначены мультисрезовая компьютер- ная томография (МСКТ) и МР-исследование. На 2-й день госпитализации выполнена МСКТ с болюсным контрастированием: в пресакральном пространстве, больше справа, оттесняя шейку матки кпереди и прямую кишку влево, определяется объемное образование размерами 65x70x135 мм, пролабирующее нижним краем в седалищно-анальную ямку. Контуры опухолевидного образования четкие, ровные. Плотность его близка к жидкостной (до +28 HU), структура неоднородная, складывается впечатление о наличии слоистости либо внутренних септ. Выраженного накопления контрастного вещества опухолью достоверно установить не удалось. Отмечены артефакты от костей таза, затрудняющие анализ изображений. Жидкости в малом тазу не выявлено (рис. 1).

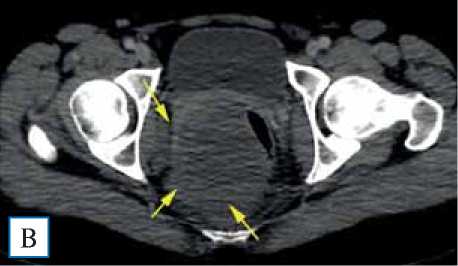

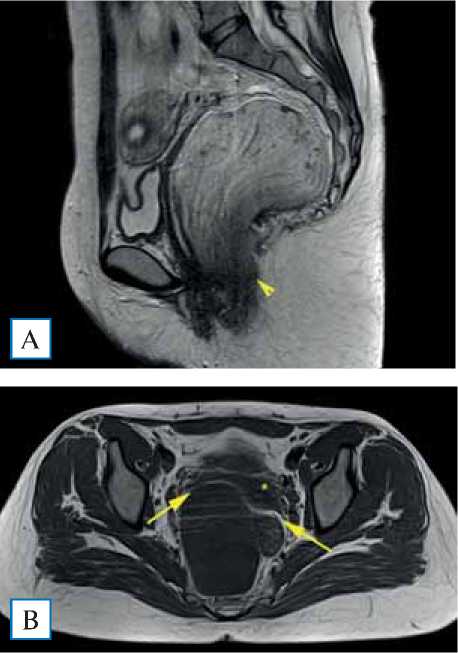

На 4-й день госпитализации выполнено МР-ис-следование: в малом тазу справа определяется объемное образование размером 70x70x145 мм с четким наружным контуром. На Т2-ВИ МР-сиг- нал по интенсивности выше, чем от миометрия, но ниже, чем от жидкости. Структура неоднородная за счет тонких беспорядочных протяженных волокнистых включений. На Т1-ВИ опухоль однородно гипоинтенсивная. Жироподобных включений,

Рис. 1. Компьютерные томограммы малого таза в венозную фазу контрастирования: мультипланарные реконструкции в сагиттальной (А), фронтальной (Б) и аксиальной (В) плоскостях

Примечание. Определяется объемное образование, слабо накапливающее контрастный препарат, имеющее связь с диафрагмой таза (А, Б, наконечник стрелки). Оценить инвазию образования в прямую кишку и латеральную стенку таза не представляется возможным (А, Б, В, стрелки).

юпиническаяьпрп пэактика—

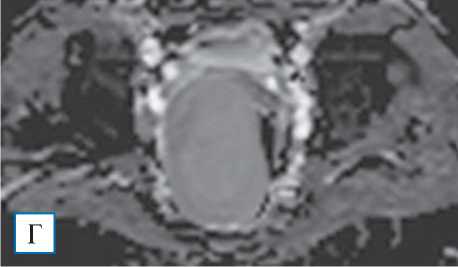

Рис. 2. МР-томограммы малого таза, Т2-ВИ в сагиттальной плоскости (А), Т2-ВИ с подавлением сигнала от жира в корональной плоскости (Б), Т1-ВИ в аксиальной плоскости (В), изображение с картой исчисляемого коэффициента диффузии в аксиальной плоскости (Г)

Б

Примечание. Объемное образование вовлекает m. levator ani справа (А, Б, наконечники стрелок). Между образованием, маткой, придатками матки справа и прямой кишкой прослеживаются жировые прослойки (Б, В, стрелки). Исчисляемый коэффициент диффузии от образования составляет около 2300 мм/с2 (Г).

участков выпадения МР-сигнала, соответствующих кальцинатам, не прослеживалось. При получении диффузионно-взвешенных изображений данных за ограничение диффузии молекул воды не отмечено. Опухоль оттесняет в стороны прилежащие органы малого таза без признаков их инвазии. Нижний полюс опухоли выглядит нечетким, распространяется к m. levator ani (мышца, поднимающая задний проход) справа и в клетчатку правой седалищноанальной ямки, инфильтрируя их (рис. 2).

Динамика и исходы

На 7-й день госпитализации после клинико-лабораторного обследования (показатели клинического и биохимического анализов крови, общего анализа мочи в пределах референсных значений) пациентке проведено оперативное вмешательство промежностным доступом. Опухоль отделена от m. levator ani тупым и острым путем, выделена из окружающих мягких тканей без вскрытия капсулы.

Верхним полюсом прилежала к тазовой брюшине, которая не вскрывалась. Прилежащие к опухоли полые органы малого таза в опухоль не вовлечены. Опухоль вылущена, гемостаз. Мышца, поднимающая прямую кишку, восстановлена.

Заключение . Макроскопически узловое образование размерами 7 × 11 × 14 см, эластичной консистенции, на разрезе однородного вида, серо-розового цвета.

При микроскопическом исследовании ткани опухолевого узла представлены мономорфными разнонаправленными фибробластами с коллагеновыми волокнами, множественными полнокровными сосудами, миксоматозной стромой, участками кровоизлияний, инфильтрацией жировой ткани по периферии. При дополнительной окраске по Ван Гизону коллагеновые волокна окрашивались в красный цвет, при окраске альциановым синим наблюдалось неравномерное окрашивание стромы в голубой цвет.

▼ж^ж^ж^ж «АТАТАТ ГАТАТ

КТ ГА

Заключение . Гистоморфологическая картина наиболее всего соответствует глубокой (агрессивной) ангиомиксоме, рекомендовано иммуногистохимическое исследование.

Послеоперационный период прошел без осложнений, швы сняты на 7-й день после оперативного вмешательства (14-й день госпитализации), послеоперационная рана зажила первичным натяжением. Пациентка выписана под динамическое наблюдение в амбулаторных условиях.

Иммуногистохимическое исследование в стационаре не проводилось. Выполнено амбулаторно. Опухолевые клетки экспрессируют эстрогены, прогестерон, не экспрессируют S100, SMA, SMMS1, CD10, CD31, CD34. Индекс пролиферации Ki-67 10%.

Прогноз

Прогноз благоприятный, через 6 мес данных за рецидив и резидуальные изменения на уровне оперативного вмешательства не отмечено. Наблюдение продолжается.

ОБСУЖДЕНИЕ

В представленном клиническом наблюдении продемонстрирована агрессивная ангиомиксома в виде объемного образования, которое было более распространенным и глубоким, чем представлялось при клиническом обследовании. Оно не достигло гигантских размеров, имело ограниченный участок инвазии m. levator ani, что говорит о своевременном выявлении заболевания. Окончательный диагноз ангиомиксомы устанавливается только морфологически, при этом верификация агрессивности при световой микроскопии и рутинных гистологических окрасках невозможна. В наблюдении опухоль микроскопически представлена мономорфными разнонаправленными фибробластами с коллагеновыми волокнами, множественными полнокровными сосудами, миксоматозной стромой, участками кровоизлияний, инфильтрацией жировой ткани по периферии. Микроскопически опухоль дифференцируют с ангиомиофибробла-стомой, ботриоидной псевдосаркомой, поверхностной ангиомиксомой, миксоидной нейрофибромой, миксоидной злокачественной фиброзной гистиоцитомой и миксоидной липосаркомой [5]. Согласно данным литературных источников, иммуногистохимически клетки опухоли демонстрируют свойства, характерные для фибробластов и миофибробластов, и являются гормонально зависи- мыми: клетки опухоли позитивны на виментин, десмин, актин, CD34, а также рецепторы к эстрогену и прогестерону. Положительная реакция с белками S100 и MSA (muscle-specificactin) отсутствует. Строма опухоли не дает положительного окрашивания при гистохимических реакциях на слизеподобные вещества, поэтому блестящая поверхность опухоли является следствием отека [5].

Ангиомиксома потенциально агрессивна за счет локальной инвазии, что требует обширного ее удаления в процессе хирургического вмешательства [3]. У наблюдаемой пациентки хирургическое вмешательство было выполнено путем вылущивания образования вместе с капсулой. При краткосрочном наблюдении исход и прогноз течения заболевания остаются неясными, требуется динамическое наблюдение с целью выявления прогрессирования процесса не менее 60 мес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, необходимо отметить, что диагностика неорганных забрюшинных опухолей является сложной и нерешенной до конца проблемой. Течение процесса чаще всего бессимптомное, поэтому затруднена ранняя диагностика данных образований. Их верификация с помощью методов лучевой диагностики невозможна, что затрудняет планирование дальнейшего ведения пациента. Данные лучевых методов исследования должны быть подтверждены цитологическим и иммуногистохимическим исследованиями во избежание диагностических ошибок.

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

От пациентки получено письменное добровольное информированное согласие на публикацию описания клинического случая (от 04.12.2019).

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Отсутствует.

Список литературы Случай агрессивной ангиомиксомы. Дифференциальная диагностика забрюшинных неорганных опухолей (обзор литературы с собственным клиническим наблюдением)

- Баженова Ю.В., Дрантусова Н.С., Коринец Т.С., и др. Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике забрюшинных опухолей у детей // Acta Biomedica Scientifica. - 2016. - №6. - С. 15-18.

- Самудунов Б.Т. Неорганные опухоли забрюшинного пространства (Обзор литературы) // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. - 2018. - №2. - С. 140-144.

- Chen H, Zhao H, Yan X, Mulan J. Clinicopathological features and differential diagnosis of aggressive angiomyxoma of the female pelvis. 5 case reports and literature review. Medicine (Baltimore). 2017;96(20):e6820. DOI: 10.1097/MD.0000000000006820

- Yao X, Qian Y, Zou B. A giant aggressive angiomyxoma of vulva in a young woman. Medicine (Baltimore). 2019;98(2):e13860. DOI: 10.1097/MD.0000000000013860

- Никифоровский Н.К., Покусаева В.Н., Степанькова Е.А., и др. Клиническое наблюдение случая агрессивной ангиомиксомы при беременности // Проблемы репродукции. - 2016. - №22. - С. 136-139.

- Бахмутова Е.Е., Аскерова А.Н., Бабаева Д.М., и др. Дифференциальная диагностика жиросодержащих образований забрюшинного пространства // Медицинская визуализация. - 2016. - №2. - С. 90-102.

- Messiou C, Moskovic E, Vanel D, et al. Primary retroperitoneal soft tissue sarcoma: Imaging appearances, pitfalls and diagnostic algorithm. Eur J Surg Oncol. 2017;43(7):1191-1198.

- DOI: 10.1016/j.ejso.2016.10.032

- Tan GH, Ng D, Hennedige T, Teo M. A solitary fibrous tumour mimicking an aggressive angiomyxoma/liposarcoma. BMJ Case Rep. 2017;2017:bcr2016218202.

- DOI: 10.1136/bcr-2016-218202

- Березовская Т.П., Прошин А.А., Мозеров С.А., и др. Дифференциальная диагностика опухолей таза у женщин: два МРТ-наблюдения редких экстрагенитальных тазовых образований // Российский электронный журнал лучевой диагностики. - 2017. - №7. - С. 188-198.

- Сулейманов Э.А., Каприн А.Д., Костин А.А., Москвичева Л.И. Современные возможности диагностики и лечения больных злокачественными неорганными забрюшинными опухолями // Сибирский онкологический журнал. - 2017. - №2. - С. 90-96.

- Самойлов К.В. Результаты лечения больных с диагнозом опухоли забрюшинного пространства // Аспирантский вестник Поволжья. Медицина. - 2015. - №1-2. - С. 131-135.