Случай грыжи амианда, осложнившейся гемоперитонеумом и забрюшинной гемотомой

Автор: Мяконький Р.В., Каплунов К.О., Иванченко А.Ю.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 1 (57), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается клинический случай правосторонней паховой грыжи, содержавшей аппендикс (грыжа Амианда), у 63-летнего мужчины. Диагноз грыжи Амианда был установлен во время операции, герниотомия и аппендэктомия выполнены из единого доступа. Ранний послеоперационный период осложнился внутрибрюшным кровотечением, что стало причиной развития гемоперитонеума и формирования забрюшинной гематомы. Несмотря на позднюю диагностику развившегося осложнения, заболевание закончилось благополучно. Даны клинико-диагностические особенности грыжи Амианда, являющейся редко встречающейся патологией, приведена классификация редких грыж живота, что должно представлять интерес для практикующих хирургов.

Грыжа амианда, редкие грыжи, кровотечение, аппендицит, аппендэктомия, хирургическая практика, осложнения в хирургии, ятрогения

Короткий адрес: https://sciup.org/142216663

IDR: 142216663 | УДК: 616-007.271

Текст научной статьи Случай грыжи амианда, осложнившейся гемоперитонеумом и забрюшинной гемотомой

Наряду с рутинными, часто встречающимися случаями, в хирургической практике присутствуют редкие формы заболеваний, о которых должны знать практикующие хирурги [7, 12, 14]. Именно готовность встретиться с редкой патологией позволяет выбрать наиболее оптимальную тактику лечения и избежать развития осложнений, а значит добиться безопасного оперирования с позитивным исходом [13, 15].

Первые документально засвидетельствованные случаи обнаружения аппендикса в грыжевом мешке относятся к XVIII в. В 1731 г. Rene Jacques Croissant de Garengeot описал случай обнаружения червеобразного отростка в грыжевом мешке бедренной грыжи, а 6 декабря 1735 г. аналогичную находку при паховой грыже описал Claudius Amyand. Ему довелось оперировать 11-летнего мальчика с правосторонней пахово-мошоночной грыжей. В грыжевом мешочке К. Амианд обнаружил сложенный вдвое аппендикс. Червеобразный отросток слепой кишки у данного пациента содержал в себе ан- глийскую булавку, видимо, проглоченную мальчиком и застрявшую в кишечнике. Отросток вместе с инородным телом был успешно удален, грыжа ушита, пациент выздоровел. С тех пор грыжи, в которых оказался аппендикс, именуют грыжей Амианда (Amyand's hernia) [4, 10, 17, 20].

В последующие годы среди ученых возникли споры, что же считать истинной грыжей Амианда. R. Singal и соавт. используют этот термин при ущемлении червеобразного отростка в грыжевом мешке паховой или послеоперационной грыжи с развитием гангренозного аппендицита [21, 26].

Fernando J. и соавт. определяют термин как паховая грыжа, содержащая [18, 19, 25]:

-

а) невоспаленный червеобразный отросток слепой кишки;

-

б) воспалительно-измененный червеобразный отросток слепой кишки;

-

в) перфорированный червеобразный отросток слепой кишки.

В отечественной литературе отсутствует этот термин при описании клинических случаев развития острого аппендицита в грыжевом мешке [16]. Однако в монографиях, посвященных как острому аппендициту, так и грыжам живота, присутствуют упоминания о возможном их сочетании [1]. При этом отросток может быть как неизмененным, так и со всеми формами воспаления.

В 2008 г. J. Losanoff и M. Basson опубликовали клинико-морфологическую классификацию «грыжи Амианда», которая включает 4 типа возможных вариантов сочетания паховой грыжи с червеобразным отростком слепой кишки.

В 2010 г. R. Singal и соавт. дополнили ее, включив 5-й тип – послеоперационную грыжу, содержащую червеобразный отросток слепой кишки. Отечественные авторы также уделяли внимание вариантам расположения червеобразного отростка слепой кишки в паховой грыже, причем значительно раньше вышеупомянутой классификации [23].

В 1955 г. Н. И. Краковский выделил 3 варианта расположения отростка в грыжевом мешке с характерными особенностями клинической картины и хирургической тактики:

-

1) весь червеобразный отросток лежит в грыжевом мешке;

-

2) слепой конец отростка (верхушка) расположен в грыжевом мешке, а остальная часть – в брюшной полости;

-

3) слепой конец – в брюшной полости, а основание – в грыжевом мешке.

В доступной отечественной медицинской литературе (база данных РИНЦ) нам удалось найти лишь 5 работ, посвященных грыже Амианда, что свидетельствует об относительной редкости данной патологии в российской хирургической практике [5]. В англоязычной базе PubMed обнаружено существенно большее количество упоминаний – 77, что указывает на высокий интерес к этой нозологии у иностранных коллег [22, 24, 27].

Частота встречаемости грыжи Амианда, по данным разных авторов, составляет от 0,07 до 4 %. Чаще всего эта грыжа наблюдается у мужчин. Более чем в 2/3 случаев отросток находится в паховой грыже, но может быть содержимым бедренной, пупочной, диафрагмальной грыж, грыж запирательного канала, белой линии живота, а также внутренних грыж. Аппендикс, встречается как в ущемленной, так и в свободной и невправимой грыже. При обнаружении в грыже аппендикса из-за частой его травматизации и возможного развития острого аппендицита в послеоперационном периоде всегда должна производиться «попутная» аппендэктомия.

Приводим клинический случай осложненной грыжи Амианда из личной практики.

Описание клинического случая. Пациент Г., 63 года, с 25.10.2017 г. по 31.10.2017 г. находился на стационарном лечении в хирургическом отделении одной из ЦРБ Волгоградской области с диагнозом: Правосторонняя косая выпрямленная паховая скользящая грыжа с вторично измененным катаральным аппендицитом. Эритремия. Лимфогранулематоз (манифестация)? Опухолевидное образование забрюшинного пространства правой подвздошной ямки неясной этиологии.

Из протокола операции известно следующее, пациент оперирован в экстренном порядке. «… Под местной анестезией 0,25%-м раствором Новокаина, общим объемом 180 мл разрезом 10 см, на 2 см выше и параллельно правой паховой складке послойно вскрыта передняя брюшная стенка. Гемостаз по ходу рассечения тканей выполнялся прошиванием и лигированием сосудов, электрокоагуляцией. Вскрыт паховый канал. Выделен грыжевой мешок, расположенный кнутри от элементов семенного канатика, интимно с ним не связан. При вскрытии грыжевого мешка обнаружено: грыжа имеет скользящий характер, со стороны нижней внутренней стенки прилегает стенка мочевого пузыря, а со стороны наружной верхней стенки – грыжевого мешка, у шейки – слепая кишка с вторично измененным червеобразным отростком (выраженные кровоизлияния на серозной оболочке), который был травмирован во время ущемления грыжи.

Во время выполнения аппендэктомии ретроградным способом мобилизован червеобразный отросток от верхушки к основанию. Основание аппендикса и его проксимальная треть, находится забрюшинно, также, как и часть купола слепой кишки вместе с основанием отростка. Рассечена париетальная брюшина правого бокового канала, отросток пережат у основания, лигирован, отсечен, погружен кисетным и z-образным швами. Во время гемостаза – технические трудности из-за глубоко расположенной культи брыжейки червеобразного отростка, которая порциями отсечена, удалена вместе с отростком, порциями прошита в глубине раны. Гемостаз надежный. После выполнения аппендэктомии – ревизия малого таза: следы серозного выпота, который осушен, удален. Шейка грыжевого мешка прошита кисетным швом, грыжевой мешок отсечен.

Учитывая разрушение задней стенки правого пахового канала, выполнена пластика местными тканями по методу Эндрюса (Andrews) – пластика задней стенки пахового канала, включающая пришивание края внут- ренней косой и поперечной мышц под семенным канатиком к паховой связке, а сверху канатика – наружного лоскута апоневроза наружной косой мышцы. Учитывая повышенную кровоточивость, установлено два резиновых выпускника в подкожно-жировую клетчатку. Послойное ушивание раны. Асептическая повязка. Аппендэктомия и грыжесечение были выполнены из одного доступа, продолжительность операции составила 2 часа. Объем интраоперационной кровопотери не указан.

Препарат: грыжевой мешок 55х40 мм, ка-тарально измененный аппендикс. Диагноз после операции: Правосторонняя косая выпрямленная паховая скользящая грыжа со вторично измененным катаральным аппендицитом, местным реактивным серозным перитонитом».

Также в выписном эпикризе было указано: «… 26.10.2017 г. для контроля и исключения внутрибрюшного кровотечения, учитывая кровотечение из культи брыжейки во время операции, выполнено УЗИ брюшной полости, как находка выявлено солидное опухолевидное образование в правой подвздошной ямке, в забрюшинном пространстве размером 84х120х107 мм, общим объемом 540 см3, неоднородной структуры за счет гипер- и гипоэхо-генных включений, кровоток в нем не выявлен. Полученные УЗ-данные интерпретированы как солидное образование забрюшинного пространства справа или послеоперационная гематома?

27.10.2017 г. произведено контрольное УЗИ брюшной полости: динамики не выявлено, свободной жидкости в брюшной полости нет, перистальтика кишечника четкая, объемное образование правой половины брюшной полости (предположительно кишечника или забрюшинного пространства) – опухоль?

Температура тела в послеоперационном периоде у пациента не повышалась. Для исключения инфицирования предполагаемой гематомы профилактически пациент получал цефтриаксон 1000 мг х 2 р/с, в/м. В последующем ежедневно выполнялось УЗИ брюшной полости. За время наблюдения гемодинамика не страдала…».

После консультации со специалистами Волгоградского областного клинического онкологического диспансера, Волгоградской областной клинической больницы № 1 и Территориального центра медицины катастроф Волгоградской области пациент был самостоятельно направлен на МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием (амбулаторный вариант) с последующей консультацией ангиохирурга, хирурга и онколога. Пациент выписан из ЦРБ на амбулаторное ле- чение на 6-е сутки после операции, швы с послеоперационной раны не снимались.

ОАК от 25.10.2017 г.: Эр. – 5,2х1012/л, Нb – 171 г/л, Тр. – 660 х 109/л, Лейк. – 13,4х109/л, э – 1 %, п – 11 %, с – 85 %, м – 1 %, л – 1 %, СОЭ 1 мм/ч.

ОАК от 30.10.2017 г.: Эр. – 4,2х1012/л, Нb – 111 г/л, Нt – 21,5 %, Лейк. – 26,0х109/л, Тр. – 674 х 109/л, э – 0 %, п – 8 %, с – 86 %, м – 2 %, л – 4 %, СОЭ 20 мм/ч.

Сравнивая показатели ОАК пациента (количество эритроцитов, гемоглобин и гематокрит) до операции и при выписке из ЦРБ, используя оценочные величины кровопотери по Г. А. Барашкову (1956), можно предположить, что объем кровопотери составил более 1000 мл, что на фоне имеющейся эритремии с явлениями эритроцитоза и тромбоцитоза, не привело к фатальным последствиям.

31.10.2017 г. больному выполнено МРТ забрюшинного пространства с в/в контрастированием гадопентетовой кислотой 15 мл (препарат Магневист).

Из протокола МРТ: «…В правой подвздошной области определяется объемное инкапсулированное образование неоднородной структуры за счет продуктов крови на разных этапах распада, размерами 70х141х111 мм. По задне-левой поверхности образование прилежит к общим подвздошным артерии и вене, наружной подвздошной артерии, большой поясничной мышце. Расстояние от гематомы до нижнего полюса правой почки 20 мм. Ткани вокруг пропитаны кровью, также имбибиция отмечается в большой поясничной мышце справа, квадратной мышце поясницы, косых и поперечной мышц живота справа, частично подфасци-ально по наружной поверхности подвздошнореберной мышцы поясницы, длиннейшей мышцы груди. В малом тазу, между листками брюшины, над мочевым пузырем, под ректосигмоидным отделом кишки, отмечается отграниченное скопление гомогенной жидкости на участке размерами 72х36х51 мм, нельзя исключить кровь. При динамическом контрастном усилении патологического накопления контрастного вещества образованием не выявлено, вокруг отмечается реактивное накопление прилежащих тканей.

Заключение : Осумкованная гематома забрюшинного пространства справа, скопление крови в малом тазу».

01.11.2017 г. в связи с ухудшением самочувствия через 8 часов после проведения МРТ (через 7 суток после операции), пациент каретой СМП был доставлен в Волгоградскую областную клиническую больницу № 3, госпитализирован в хирургическое отделение.

Из анамнеза жизни известно следующее. Грыженосительство в течение 4-х лет. С 2013 г. страдает эритемией II Б в фазе эритроцитоза. Пациент неоднократно обследован у гематолога, проводилось лечение гидроксикарбамидом (препаратом Гидрея). Сопутствующие диагнозы: Спленомегалия. ИБС. Кардиосклероз Н 1 ст. Гипертоническая болезнь III ст. Артериальная гипертензия 2 ст., риск 3.

Туберкулез, венерические заболевания, ВИЧ, вирусные гепатиты отрицает. Наследственность не отягощена, вредные привычки отрицает, травм, гемотрансфузий не было, из оперативных вмешательств – аппендэктомия, грыжесечение с пластикой местными тканями. Лекарственную непереносимость отрицает, аллергологический анамнез не отягощен. Эпидемиологический анамнез без особенностей.

На момент госпитализации пациент предъявлял жалобы на боль в послеоперационной ране, вздутие живота, тошноту, сухость во рту, повышение температуры тела до 39,2 °С, общую слабость. При первичном объективном обследовании состояние расценено как средней степени тяжести. Кожа бледная, нормальной влажности. Язык покрыт беловато-серым налетом, подсыхает. Температура тела 38,7 °С. Дыхание везикулярное, хрипов нет. АД 120/70 мм рт. ст. Пульс 110 уд./мин, ритмичный.

При пальпации живот напряжен и болезненный в правой подвздошной области и в проекции послеоперационной раны. В правой подвздошной и боковой области живота с переходом на поясничную область отмечается имбибиция тканей кровью, кожа в этих местах фиолетово-багрового цвета.

Пальпация печени и селезенки из-за напряжения передней брюшной стенки и вздутия живота затруднена. При осмотре per rectum область ануса не изменена, на длину пальца патологии не выявлено, тонус анального сфинктера сохранен, ампула прямой кишки пустая, на перчатке следы кала коричневого цвета.

На основании жалоб пациента, анамнестических данных, объективного исследования был выставлен предварительный диагноз: «Состояние после аппендэктомии и грыжесечения с пластикой по Эндрюсу по поводу грыжи Амиан-да. Гематома забрюшинного пространства справа. Нагноение гематомы?».

Назначено обследование в объеме: ОАК, ОАМ, биохимическое исследование крови, коагулограмма, кровь на вирусные гепатиты В и С, ВИЧ-инфекцию, сифилис, ЭКГ, УЗИ ОБП, рентгенография ОГК, обзорная рентгенография брюшной полости, консультация терапевта.

В результатах анализов:

ОАК от 01.11.2017 г. – лейкоциты 4,0х109/л, палочкоядерные нейтрофилы – 9 %, сегментоядерные нейтрофилы – 78 %, лимфоциты – 6 %, моноциты – 5 %, СОЭ – 15 мм/ч.

ОАМ от 01.11.2017 г. – лейкоцитурия (5– 6 в поле зрения), протеинурия (белок 0,7 г/л), слизь – большое количество в поле зрения, бактерии – небольшое количество в поле зрения.

Коагулограмма от 01.11.2017 г.: протромбиновое время – 32,9 с, протромбиновый индекс – 47 %, международное нормализованное время – 2,47, активированное частичное тромбопластиновое время – 32,9 с, фибриноген – 4,2 г/л, фибрин-мономерные комплексы до 4,0 мг/100 мл.

С-реактивный белок от 01.11.2017 г. – 1.

Биохимическое исследование крови от 01.11.2017 г. – без изменений, за исключением повышения общего билирубина – 41,5 мкмоль/л (за счет непрямой фракции – 31,1 мкмоль/л).

Серологические маркеры вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, сифилиса – отрицательно.

ЭКГ от 01.11.2017 г. – синусовый ритм. ЧСС – 130 в мин. ЭОС – влево. Поворот сердца по ходу часовой стрелки. Низкий вольтаж в отведениях от конечностей.

Рентгенография ОГК от 01.11.2017 г. Заключение: Острой патологии в легких не выявлено.

Обзорная рентгенография брюшной полости от 01.11.2017 г.: выраженная пневмотиза-ция толстой кишки больше слева с горизонтальными уровнями, рентгенологические признаки кишечной непроходимости.

УЗИ ОБП от 01.11.2017 г. – в правой подвздошной области визуализируется гипоэхо-генное неоднородное образование за счет гиперэхогенности структуры с ровными, четкими контурами, размерами: 145х102х66 мм, аваску-лярное, петли кишечника в левых отделах живота расширены с маятникообразным движением содержимого. В межпетельном пространстве определяется свободная жидкость толщиной до 38 мм. Заключение: Осумкованная структура в правой подвздошной области (гематома). Асцит. Расширение петель кишечника. УЗ-признаки кишечной непроходимости.

Пациент был осмотрен терапевтом – диагноз: Эритремия.

Выставлен предоперационный диагноз: Грыжа Амианда. Состояние после оперативного лечения (аппендэктомия, грыжесечение с пластикой по Эндрюсу). Послеоперационная гематома забрюшинного пространства справа с нагноением? Ранняя острая спаечная кишечная непроходимость?

По жизненным показаниям пациент в экстренном порядке был прооперирован. Из про- токола операции: «… Под эндотрахеальным наркозом сняты швы с раны, гематомы не выявлено. Рана из верхнего угла продолжена вверх. При этом рассечены: кожа, подкожная клетчатка и поверхностная фасция, наружная косая, внутренняя и поперечная мышцы живота. По ходу рассечения указанных тканей произведена остановка кровотечения из aa. et vv. intercostales и ветвей a. et v. circumflexae ilium superficialis, a. epigastrica superficialis. Пересечены ветви VII–IX межреберных нервов. Тупым путем расслоена предбрюшинная и забрюшинная клетчатка, вскрыта брюшина – лапаротомия. В забрюшинном пространстве до 700 мл лизированной темной крови со сгустками со зловонным «кишечным» запахом. Кровь взята на бактериологический посев и чувствительность к антибиотикам (проспективно выявлено: E. Coli – 105 КОЕ/г, чувствительные к ципрофлоксацину, амоксиклаву, цефтриаксону, цефтазидиму, фосфомицину, гентамицину).

Отмечается поступление лизированной крови со сгустками из-под слепой кишки в дефект париетальной брюшины правого бокового канала, на котором видны лигатуры от предыдущей операции. На куполе слепой кишки между лигатурами от предыдущей операции (прорезывание лигатур? Аппендэктомия лигатурным способом?) определяется культя червеобразного отростка слепой кишки длинной 7 мм, свободно лежащая в гематоме брюшной полости (источник контаминации). Слепая кишка и часть восходящего отдела поперечноободочной кишки мобилизованы на расстоянии 50 мм. Обнажена забрюшинная гематома – сгустки, «стенки» гематомы, лизированная кровь – удалены. При разделении гематомы и удалении организовавшихся сгустков, в месте наложения швов на купол слепой кишки при предыдущей операции из толщи брыжейки илеоцекального угла отмечается поступление венозной крови. Выявлен источник рецидива кровотечения – слепокишечные ветви подвздошно-ободочной вены. Кровоточащая вена прошита. Контроль на гемостаз – сухо. Полость гематомы санирована 0,05%-м водным раствором хлоргексидина.

Культя аппендикса у основания отжата зажимом, перевязана, отсечена (резекция культи аппендикса), обработана тампоном с 70%-м раствором этиловым спиртом, погружена в купол слепой кишки кисетным и z-образным швами, обработана тампоном с 70%-м раствором этилового спирта. В отлогих местах брюшной полости осушена кровь. Тонкая кишка ревизи-рована до связки Трейца – патологии не выявлено. Полость забрюшинной гематомы через контрапертуру в правом мезогастрии дрениро- вана резино-марлевым дренажом и полихлорвиниловым трубчатым дренажом. Через контрапертуру в правой подвздошной области полихлорвиниловой трубкой дренирован малый таз (Дугласово пространство). Рана через все слои ушита узловыми швами.

Герниопластика не выполнялась в связи с высоким риском нагноения послеоперационной раны [класс операции IV «грязная» (инфицированная)]. Часть раны в проекции правого пахового канала ушита узловыми швами. Произведено сшивание над семенным канатиком медиального лоскута апоневроза наружной косой мышцы живота с захватом края внутренней и поперечной мышц живота с латеральным лоскутом наружной косой мышцы живота. После ушивания апоневроза вновь сформированное наружное паховое кольцо 8 мм – пропускает ногтевую фалангу V пальца кисти. Узловые швы на кожу. Асептическая повязка».

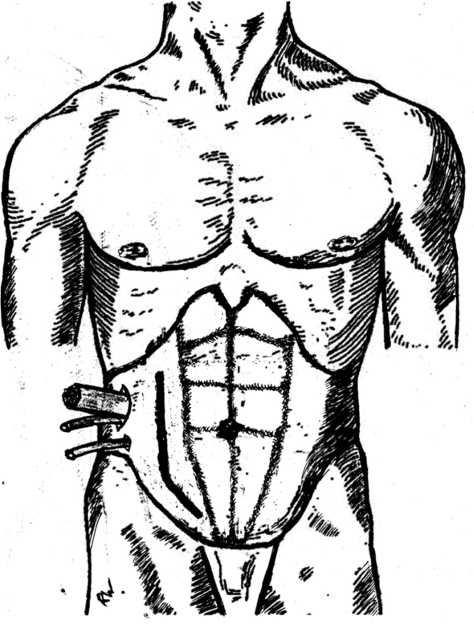

Общий вид передней брюшной стенки живота после завершения операции представлен на рис. 1 – напоминает доступ Лериша-Фонтэна [2].

Учитывая данные, полученные в ходе оперативного вмешательства, был выставлен клинический диагноз: Состояние после аппендэктомии и грыжесечения по поводу грыжи Амиан-да от 25.10.2017 г. Внутреннее кровотечение из слепокишечных ветвей подвздошно-ободочной вены с формированием инфицированной забрюшинной гематомы и гемоперитонеума. Острая динамическая (интоксикационная) кишечная непроходимость.

С 01.11.2017 г. по 03.11.2017 г. в раннем послеоперационном периоде общее состояние пациента оставалось тяжелым, в связи с чем он находился в отделении реанимации, где проводилась интенсивная терапия, в том числе трансфузия 4 доз одногруппной свежезамороженной плазмы, эмпирическая антибиотикоте-рапия: цефтриаксон 1000 мг х 2 р/с, в/в, Метронидазол 500 мг х 3 р/с, в/в кап., амикацин 1000 мг х 2 р/с, в/в; инфузионная, дезинтокси-кационная (препарат «Полисорб» по 2 ст. л. на 1 стакан воды х 3 р/с, per os ) [7, 17] и посимп-томная терапия.

Послеоперационный период, учитывая характер заболевания, протекал относительно гладко, среднетяжело. Улавливающий дренаж из Дугласова пространства был удален на 3-и сутки. Резино-марлевый дренаж был удален на 6-е сутки после операции, полихлорвиниловый дренаж удален из полости забрюшинной гематомы на 10-е сутки. В проекции раневого канала от дренажей, находившихся в полости забрюшинной гематомы, наблюдалась воспалительная инфильтрация тканей. После удаления дренажей рана велась с использованием турунд с мазью на водорастворимой основе (препарат «Левосин»). Швы сняты на 12-е сутки. Послеоперационная рана зажила по типу первичного натяжения, рана контрапертуры в ме-зогастрии – вторичным натяжением. Пациент в удовлетворительном состоянии выписан на 20-е сутки.

21.11.2017 г. пациент осматривался онкологом, выставлен диагноз: Эритремия (2013 г.). Состояние после лечения Гидреа (2016 г.). Исход в миелофиброз?

Контрольный осмотр пациента через 2 месяца – жалоб не предъявляет, рецидива грыжи не отмечено, проходит лечение под наблюдением онкогематолога.

Классическую открытую аппендэктомию принято рассматривать как операцию профессионального старта, именно с этого вмешательства, как правило, начинает свой путь каждый хирург, однако не стоит забывать, что данное оперативное вмешательство может оказаться как самой простой по выполнению операцией, так и наисложнейшей [3].

Можно предположить, что причиной возникших осложнений в описанном выше кейсе послужил ряд факторов организационнометодического и технического характера. Из методических целесообразно выявить следующие причины: диагноз был сформирован произвольно, без учета существующих классификаций.

При часто встречающихся грыжах (паховых, пупочных, белой линии живота, бедренных, послеоперационных, диафрагмальных) большинство хирургов не испытывают трудностей при формировании диагноза. В тоже время при так называемых других видах грыж с диагнозом могут возникать затруднения.

Считаем необходимым перечислить типы других грыж (см. табл.).

|

Название грыжи |

Признаки и критерии |

|

Амианда |

Грыжа содержит внутри грыжевого мешка червеобразный отросток слепой кишки |

|

Вельпо |

Паховая грыжа перед бедренными сосудами |

|

Гринфелта |

Грыжевое выпячивание выходит через треугольник Гринфелта-Лесшафта (верхний поясничный треугольник) |

|

Купера |

Бедренная грыжа с двумя мешочками, первый из которых находится в бедренном канале, а второй проходит через дефект в поверхностной фасции и появляется практически сразу под кожей |

|

Литтре |

Грыжа содержит внутри грыжевого мешка дивертикул Меккеля |

|

Майдла |

Две смежные петли тонкой кишки находятся в грыжевом мешке с жестким горлышком. Промежуточная часть кишечника в пределах живота лишается кровоснабжения и, в конечном итоге, некротизируется |

|

Морганьи |

Содержимое брюшной полости переходит в грудную клетку через диафрагму |

|

Панталонная (грыжа Saddle Bag) |

Комбинированная прямая и косвенная грыжи, когда грыжевой мешок выступает по обе стороны от нижних эпигастральных сосудов |

|

Пти |

Грыжевое выпячивание выходит через треугольник Пти (малый поясничный треугольник) |

|

Рихтера |

Грыжа с участием только одной (противобрыжеечной) стенки кишечника, что приводит к пристеночному ущемлению кишечника, ведущему к перфорации через ишемию, не вызывая непроходимость кишечника |

|

Скользящая |

Грыжа, при которой орган является частью грыжевого мешка. При такой грыже часто вовлечены толстая кишка и/или мочевой пузырь. Этот термин также часто относится к скользящей грыже желудка |

|

Спигелиевой линии |

Спонтанная боковая брюшная грыжа в проекции спигелиевой линии |

Организационные причины: кадровый дефицит и недостаточная укомплектованность медицинских учреждений персоналом и аппаратурой (отсутствие анестезиолога, лапароскопической стойки и т. п.), потребовало выполнения оперативного лечения под местной анестезией, без миорелаксации. С одной стороны, это привело к развитию интраоперационных технических трудностей, с другой – не позволило изменить ход операции для адекватной ревизии операционной раны и предотвратить развитие внутрибрюшного кровотечения.

Технические причины: неверный выбор тактики. Во-первых, аппендэктомия из гернио-томической раны в правой паховой области при немобильной слепой кишке и фиксированном аппендиксе технически трудна. Оперативный доступ должен был быть расширен кверху. Однако хирург, желая уменьшить травматичность операции и достигнуть выгодного косметического эффекта или же из-за того, что операция выполнялась под местной анестезией, принял решение выполнить два оперативных приема из единого доступа.

При возникновении интраоперационных технических трудностей в виде кровотечения из брыжейки аппендикса, хирург осуществлял гемостаз «вслепую», что привело к неадекватному гемостазу и инфицированию гематомы толстокишечной флорой через необработанную культю аппендикса.

Во-вторых, рана была ушита наглухо, брюшная полость не дренировалась.

В-третьих, при УЗИ брюшной полости в послеоперационном периоде было выявлено объемное образование в забрюшинном пространстве справа, подозрительное на гематому, но при этом не произведена ни диагностическая лапароскопия, ни релапаротомия с ревизией брюшной полости и забрюшинного пространства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный клинический случай демонстрирует недостаточную осведомленность хирургов в отношении редких форм хирургической патологии, в частности грыж живота, что создает объективные трудности при формировании правильного диагноза, а также выбора адекватной оперативной тактики.

Во всех случаях аппендикс, обнаруженный в грыже у взрослого пациента, подлежит удалению. Данное обстоятельство продиктовано высоким риском развития острого аппендицита в послеоперационном периоде.

При высокой вероятности нагноения послеоперационной раны и/или наличии гнойного воспаления грыжевого мешка и грыжевых во- рот, герниопластика должна быть отсрочена, а ее выполнение должно осуществляться местными тканями.

Ущемление червеобразного отростка в паховой грыже является редким видом внутреннего ущемления, несвоевременное выявление которого создает риск развития тяжелых гнойно-септических осложнений со стороны брюшной полости. Как правило, правильный диагноз ставится исключительно интраоперационно.

При развитии послеоперационных осложнений у ряда хирургов возникает непреодолимый страх перед релапаротомией. Это ложится в основу консервативно-наблюдательного лечения, способного привести к негативным для пациента, в том числе летальным исходам. Также значительно увеличиваются экономические затраты лечебного учреждения и сроки временной нетрудоспособности пациента, вероятность его инвалидизации. В свою очередь, возникновение таких осложнений, как ятрогении, становится мощным стрессорным фактором для оперировавшего хирурга, негативно сказываясь на его самочувствии и здоровье. Не стоит забывать, что конфликтная ситуация может стать предиктором и триггером для судебного разбирательства [10,15].

Своевременное оперативное лечение по поводу паховой грыжи в плановом порядке (диспансеризация и санация грыженосителей), позволяет существенно снизить количество осложнений грыж живота.

Список литературы Случай грыжи амианда, осложнившейся гемоперитонеумом и забрюшинной гемотомой

- Абушайбех, Л. Г. Деструктивный аппендицит в ущемленной паховой грыже/Л. Г. Абушайбех, Ю. В. Францев, С. Р. Добровольский//Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. -2003. -№ 11. -С. 27.

- Алгоритмы оперативных доступов/А. А. Воробьев . -СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010. -С. 141.

- Аппендэктомия как предиктор профессионализации начинающего хирурга в условиях экстренной хирургии/А. В. Быков //Альманах Института хирургии им. А. В. Вишневского. -2017. -№ 3. -С. 132-136.

- Клинический случай ущемления червеобразного отростка в рецидивной косой паховой грыже/С. В. Тарасенко //Хирургическая практика. -2017. -№ 1. -С. 19-21.

- Крицкий, И. О. Грыжа Амианда у ребенка: клинический случай/И. О. Крицкий, П. В. Гошинский, В. Л. Бондарчук//Хiрургiя дитячего вiку. -2017. -№ 2. -С. 117-118.

- Мяконький Р. В. Возможности применения Полисорба МП в комплексном лечении укушенных ран/Р. В. Мяконький//Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины: матер. юбилейной 70-й открытой науч.-практич. молодых ученых и студентов с международ. участием. -Волгоград. -2012. -С. 146-147.

- Мяконький Р. В. Киста канала Нука в экстренной хирургической практике/Р. В. Мяконький//Альманах Института хирургии им. А. В. Вишневского. -2017. -№ 3. -С. 14-17.

- Мяконький Р. В. Опыт местного применения наносорбента Полисорб МП при лечении укушенных ран/Р. В. Мяконький//Вестник РГМУ. -2015. -№ 2. -С. 469.

- Мяконький, Р. В. Как не попасть хирургу на «жертвенный алтарь правосудия» при выполнении своих профессиональных обязанностей/Р. В. Мяконький, К. О. Каплунов, А. Е. Лакеев//Тез. I съезда хирургов Дальневосточного федерального округа совместно с науч.-практич. конф., посвященной 145-летию военно-морского клинического госпиталя. -Владивосток. -2017. -С. 70-72.

- Мяконький, Р. В. Опорные симптомы острого аппендицита/Р. В. Мяконький, С. В. Иванченко//Альманах Института хирургии им. А. В. Вишневского. -2017. -№ 2. -С. 129-130.

- Мяконький, Р. В. Самобезопасность пациента в хирургической практике: социологические аспекты /Р. В. Мяконький, К. О. Каплунов//Социология медицины. -2016. -№ 15 (2). -Режим доступа: DOI http://dx.doi.org/10.1016/1728-2810-2016-15-2-106-109.

- Мяконький, Р. В. Случаи агенезии желчного пузыря/Р. В. Мяконький, К. О. Каплунов//Волгоградский научно-медицинский журнал. -2016. -№ 3 (51). -С. 59-61.

- Мяконький, Р. В. Случаи дивертикулярной болезни тонкой кишки, осложнившейся перфорацией дивертикула с образованием межкишечного абсцесса и развитием острой кишечной непроходимости/Р. В. Мяконький, К. О. Каплунов//Волгоградский научно-медицинский журнал. -2016. -№ 4 (52). -С. 55-59.

- Мяконький, Р. В. Случаи кисты Нука/Р. В. Мяконький, К. О. Каплунов//Волгоградский научно-медицинский журнал. -2017. -№ 3 (55). -С. 51-55.

- Мяконький, Р. В. Случаи полного удвоения матки и шейки матки, диагностированный случайно/Р. В. Мяконький, К. О. Каплунов//Волгоградский научномедицинский журнал. -2017. -№ 1 (53). -С. 56-58.

- Полянцев, А. А. Краткая летопись мировой и отечественной хирургии: учеб. пособие/А. А. Полянцев, Р. В. Мяконький. -Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. -С. 11-16.

- Редкие случаи деструктивного аппендицита в паховой грыже/Н. А. Майстренко //Вестник хирургии им. И. И. Грекова. -2016. -№ 1. -С. 97-100.

- Эндовидеохирургическое лечение больного с ущемленной грыжей Амианда/В. В. Семенов //Вестник хирургии им. И. И. Г рекова. -2017. -№ 2. -С. 112-114.

- Amyand C. Of an inguinal rupture, with a pin in the appendix caeci, incrusted with stone, and some observations on wounds in the guts/C. Amyand//Philos Transact RSoc Lon. -1736. -Vol. 39. -P. 329-336. https://doi.org/10.1098/rstl. 1735.0071.

- Amyand hernia: case report and review of the literature/A. Morales-Cardenas //Ann Med Surg. -2015. -Vol. 4 (2). -P. 113-115. https://doi.org/10.1007/BF03355401; https://doi.org/10.1007/s10029-015-1352-y; PMid:25665683.

- Amyand’s hernia: a review/G. Ivanschuk, //Med Sci Monit. -2014. -Vol. 20. -P. 140-146. https://doi.org/10.12659/MSM.889873; PMid:24473371 PMCid:PMC3915004.

- Amyand’s Hernia: case report and review of the literature/C. D'Alia //Hernia. -2003. -Vol. 7. -P. 89-91. https://doi.org/10.1007/s10029-002-0098-5; PMid:12820031.

- Karatas, A. Can preoperative diagnosis affect the choice of treatment in Amyand's Hernia? Report of a case/A. Karatas, O. Makay, Z. Salihoglu//Hernia. -2008. -Vol. 13. -P. 225-7. https://doi.org/10.1007/s10029-008-0429-2; PMid: 18795412.

- Logan, M. T. Amyand's hernia: a case report of an incarcerated and perforated appendix within an inguinal hernia and review of the literature/M. T. Logan, J. M. Nottingham//Am. Surg. -2001. -Vol. 67 (7). -P. 628-629. PMid:11450774.

- Milanchi, S. Amyand's Hernia: history, imaging, and management/S. Milanchi, A. D. Allins//Hernia. -2008. -Vol. 12. -P. 321-322. -https://doi.org/10.1007/s10029-007-0304-6; PMid:17990042.

- Ofili O. P. Simultaneous appendectomy and inguinal herniorrhaphy could be beneficial/O. P. Ofili//Ethiop Med. J. -1991. -Vol. 29. -P. 37-38. PMid:2001688.

- Weber, R. V. Amyand's hernia: etiologic and therapeutic implications of two complications/R. V. Weber, Z. C. Hunt, J. G. Kral//Surg. Rounds. -1999. -Vol. 22. -P. 552-556.