Случай хирургического лечения нижних моляров в мезолитической серии из могильника на Южном Оленьем острове (Карелия, Россия)

Автор: Зубова А.В., Пихур О.Л., Моисеев В.Г., Малютина А.А., Ободовский А.В., Калмина О.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 4 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается самый древний на территории Северной Евразии случай хирургического лечения постоянных моляров нижней челюсти. Он был обнаружен у пожилой женщины, погребенной в мезолитическом могильнике на Южном Оленьем острове в Онежском озере (Южная Карелия, 8 250-8 050 кал. л.н.). Целью исследования являлась реконструкция технологии хирургических вмешательств в зубочелюстную систему, диагностика и описание патогенеза заболеваний, ставших их причиной. Для этого было проведено стоматологическое обследование зубов и костной ткани верхней и нижней челюсти и трасологический анализ выявленных повреждений. Установлено, что в последние месяцы жизни погребенной было сделано несколько стоматологических операций: удален нижний левый третий моляр и поэтапно извлечены отломки дистальной части коронки и дистального корня нижнего правого первого моляра, расколовшегося в результате травмы. Первая операция прошла успешно, женщина прожила как минимум два месяца после ее выполнения. Извлечение лингвальной части дистального корня и прилежащего фрагмента коронки также было успешно выполнено как минимум за два месяца до смерти, скорее всего, сразу после травмирующего события. Мезиальную часть коронки удалили непосредственно перед смертью. Аналогий описанному случаю извлечения отломков травмированного зуба нам неизвестно. Операцию по удалению нижнего третьего моляра можно сравнить только с древнейшим из ранее известных случаев, описанным в серии из крепости Пукара-де-Тилкара в Северной Аргентине (XV-XVI вв. н.э.). Показания к хирургическому вмешательству частично совпадают и включают осложнения апикального периодонтита и развитие остеомиелита. Однако технология операции и ее организационное обеспечение различаются.

Мезолит, удаление зубов, остеомиелит, палеопатология, септический тромбоз пещеристого синуса

Короткий адрес: https://sciup.org/145146930

IDR: 145146930 | УДК: 572.77 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.4.135-141

Текст научной статьи Случай хирургического лечения нижних моляров в мезолитической серии из могильника на Южном Оленьем острове (Карелия, Россия)

Свидетельства лечения стоматологических заболеваний встречаются в практике палеоантропологических исследований относительно редко, поэтому их анализ представляет большой интерес. Он позволяет не только описать технологии частных случаев вмешательства в зубочелюстную систему, важных для истории стоматологии, но и реконструировать древнейшие представления людей о своем теле. Свидетельства существования практик ухода за полостью рта и попыток лечения зубов встречаются уже в эпоху среднего палеолита. В различных регионах Евразии обнаружены следы применения зубочисток для очищения межзубного пространства и, возможно, для уменьшения боли при наличии воспалительных заболеваний [Lozano et al., 2013], а в материалах Чагыр- ской пещеры (Горный Алтай, Россия) отмечен случай выскабливания кариозной полости каменным орудием (неопубликованные данные А.В. Зубовой, Л.В. Зоткиной и К.А. Колобовой, готовятся к печати).

Имеются свидетельства использования зубочисток в эпоху верхнего палеолита (см., напр.: [Alt, Pichler, 1998, p. 404, fig. 15]). На стоянке Виллабруна в Северной Италии зафиксирован случай лечения кариеса нижнего третьего моляра путем выскребания содержимого кариозной поло сти каменным о стрием [Oxilia et al., 2015].

В неолите методы лечения болезней зубов стали еще более разнообразными и включали как минимум сверление кариозных полостей [Coppa et al., 2006], трепанирование одонтогенного абсцесса [Bennike, Fredebo, 1986] и вероятное заполнение трещин в зубах пчелиным воском для уменьшения повышенной чувствительности зубов [Bernardini et al., 2012]. Однако достаточно длительный промежуток времени между окончанием плейстоценовой эпохи и периодом расселения по территории Европы неолитических племен до сих пор не был представлен свидетельствами распространения каких-либо медицинских практик, касающихся лечения зубочелюстной системы. В данной работе мы описываем первый для мезолита Северной Европы (и Северной Евразии в целом) случай лечения стоматологических заболеваний хирургическими методами.

Следы медицинских вмешательств в зубочелюстную систему зафиксированы у одного из индивидов, погребенных в могильнике на Южном Оленьем острове в Онежском озере (Южная Карелия). Этот могильник представляет собой скопление более чем 170 погребений, расположенное в северо-западной части небольшого островка, прилежащего к более крупному Клименецкому острову. Первоначальное число захоронений могло превышать 400, но большая их часть была разрушена в результате современной хозяйственной деятельности. Погребения преимущественно одиночные (116), хотя есть двойные (16) и тройные (3). Они залегают в валунно-галечном четвертичном наносе на глубине от 0,50 до 1,22 м [Гурина, 1956, с. 11–15]. Погребенные чаще всего располагались в вытянутом положении на спине, головой на восток с небольшими отклонениями на юго- или северо-восток. Обнаружено несколько уникальных вертикальных захоронений. В большинстве случаев ко стяки были густо засыпаны охрой [Там же, с. 16]. Памятник относится к позднемезолитической онежской культуре и датируется в пределах 8 250– 8 050 кал. л.н. Предполагается, что он использовался как общее место захоронения умерших различными мезолитическими племенами Прионежья, которые собирались на острове для урегулирования вопросов пользования охотничьими и рыболовными угодьями в условиях климатического кризиса, связанного с похолоданием 8 200 л.н. [Schulting et al., 2022].

Обсуждаемые в статье следы стоматологических манипуляций обнаружены на черепе женщины, захороненной в мог. 142. Это одиночное погребение на северном краю могильника. Умершая была захоронена в вытянутом положении на спине, головой на юго-восток, с согнутыми в локтях руками (кисти располагались в области таза). Обнаруженный в погребении инвентарь включает только костяную проколку и фрагмент костяного наконечника. Кости были интенсивно засыпаны охрой [Гурина, 1956, с. 412–413].

Цель нашего исследования – реконструкция технологий выявленных медицинских вмешательств в зубочелюстную систему погребенной женщины, диагностика и описание патогенеза заболеваний, ставших их причиной, и сравнение обнаруженных случаев с уже описанными.

Материалы и методы

Материалом для исследования по служил череп из погр. 142 (МАЭ № 5773-74). Он относительно неплохой сохранности, хотя имеется ряд посмертных повреждений. Наблюдаются незначительные сколы компакты затылочной кости рядом с затылочным отверстием, разрушены основные кости, в центральной части свода черепа присутствует небольшое отверстие. Правая скуловая кость и разломанная на две части нижняя челюсть реставрированы. Частично разрушена компакта передней стенки верхней челюсти, просматриваются корни фронтальных зубов и первых моляров. На нижней челюсти частично обнажены корни латеральных резцов и клыков. Посмертно утрачены верхний левый центральный резец, нижние левые клык и первый премоляр. При реставрации черепа зубы были покрыты воско-канифольной мастикой и пластилином, полное удаление которых невозможно.

По морфологическим признакам индивид, которому принадлежал череп, не мог быть обоснованно отнесен к мужскому или женскому полу, тазовые кости разрушены и непригодны для определений. Результаты генетического анализа показали, что это женщина (личное сообщение В. Хаака). Возраст погребенной определяется в категории старше 50 лет на основании полной облитерации швов эндокрана и стертости эмали постоянных зубов, которая привела к утрате более чем половины высоты коронок.

Для диагностики заболеваний, по служивших причинами выявленных хирургиче ских манипуляций, было проведено визуальное обследование зубочелюстной системы и сделана компьютерная томография нижней челюсти. Томографическая съемка выполнялась на кафедре электронных приборов и устройств Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. В.И. Ульянова «ЛЭТИ» при помощи томографа МРКТ-04 методом прямого геометрического увеличения (параметры сканирования: напряжение на рентгеновской трубке 140 кВ, сила тока 50 мA без фильтра, толщина среза 0,1 мм).

Для реконструкции техник хирургического вмешательства был выполнен трасологический анализ выявленных повреждений зубов и челюстных костей. Он проводился в экспериментально-трасологической лаборатории Института материальной культуры РАН при помощи бинокулярного микроскопа МБС-9 (косонаправленное освещение, увеличение до 98 крат). Была выполнена мультифокусная фотофиксация признаков травм и хирургических манипуляций с использованием программы CANON EOS Utility. Сведение результирующего изображения выполнялось в программе Helicon Focus 5.2.

Результаты

Палеопатологическая характеристика зубной системы индивида. По результатам обследования общего состояния зубочелюстной системы у погребенной были выявлены признаки хронического генерализованного пародонтита II–III степени. Альвеолярный край верхней и нижней челюсти притуплен, на гребнях альвеолярной кости между резцами и клыками наблюдается пороз. На нижней челюсти корни фронтальных зубов обнажены в среднем на 3,2 мм с вестибулярной стороны и на 3 мм с лингвальной (без учета посмертных повреждений), на верхней – соответственно на 3,5 и 2,5 мм. На всех зубах присутствуют отложения зубного камня, на многих отмечаются прижизненные сколы эмали коронок, особенно крупные на молярах. Визуальные признаки кариеса отсутствуют.

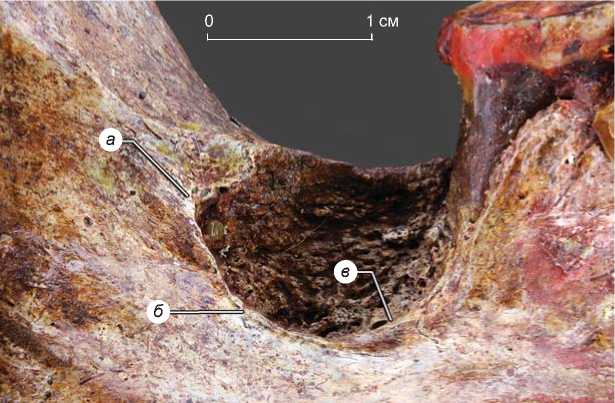

Рис. 1. Макрофотография альвеолы удаленного нижнего левого третьего моляра. Фото А.А. Малютиной .

а – след от первоначального проникновения режущего инструмента; б – следы разреза костной ткани; в – новообразованная губчатая ткань.

Описание следов прижизненных хирургических манипуляций. По результатам трасологического анализа следы преднамеренных манипуляций выявлены в области двух зубов нижней челюсти – правого первого моляра и левого третьего. На месте альвеолы последнего наблюдается обширное повреждение длиной 17,32 мм, наибольшей глубиной 11,26 мм, образовавшееся после удаления зуба и лингвальной стенки альвеолярной ячейки (рис. 1). В дистальном отделе альвеолы зафиксированы следы первоначального проникновения режущего инструмента (рис. 1, а), которым затем был выполнен разрез мягких тканей и кости в мезиальном направлении (рис. 1, б). Вырезанный фрагмент был удален вместе с зубом. В области повреждения наблюдаются следы регенерации костной ткани и прижизненная заполировка внутренней стороны среза. На дне альвеолы присутствует новооб- разованная губчатая ткань (рис. 1, в). Вместе с изно сом и регенерацией края среза это свидетельствует о том, что женщина прожила после операции как минимум несколько месяцев.

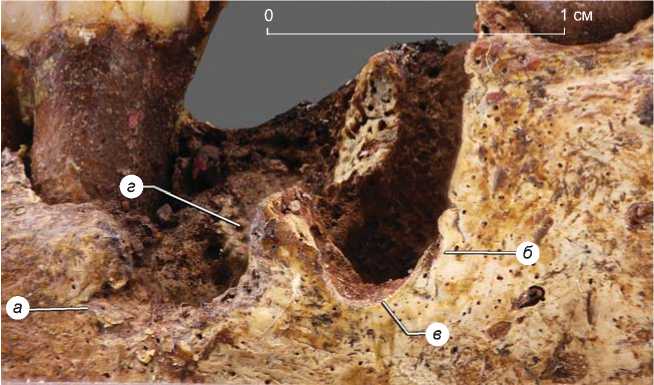

Нижний правый первый моляр был сломан одновременно с его антагонистом на верхней челюсти при жизни индивида. Вероятнее всего, это произошло при надкусывании твердого объекта. Но если у верхнего зуба откололась только часть эмали коронки, то на нижнем моляре наблюдается полный продольный раскол зуба с утратой дистальной части коронки и дистального корня (рис. 2). С вестибулярной стороны его альвеолы выявлены две группы повреждений (рис. 3). К первой относятся сколы размером в среднем 1,2 мм, окружающие апикальную часть ячейки дистального корня (рис. 3, а ). Действие, которое привело к их образованию, было направлено изнутри альвеолы на внешнюю пло ско сть стенки. По всей видимости, повреждения являются следами удаления отломившегося фрагмента корня зуба.

Ко второй группе относятся следы разрезания альвеолы мезиального корня с ве стибулярной стороны. На вестибулярной поверхности рядом с мезиальной стенкой альвеолы

Рис. 2. Фрагмент правой половины нижней челюсти с травмированным нижним первым моляром. Фото А.А. Малютиной .

Рис. 3. Макрофотография следов хирургических манипуляций в области нижнего правого первого моляра. Фото А.А. Малютиной.

а - следы выламывания корня; б - след от первоначального проникновения режущего инструмента; в - следы разреза костной ткани; г - новообразованная губчатая ткань.

Патогенетический процесс имел генерализованный характер, и в него был вовлечен не только левый третий моляр, но и соседние зубы. Как уже отмечалось, у погребенной наблюдался хронический пародонтит, имевший тенденцию к прогрессированию вследствие плохого гигиенического со стояния поло сти рта. На нижнем левом первом моляре образовался глубокий пародон-тальный карман. Неудовлетворительное со стояние поло сти рта привело также к развитию кариеса проксимальной поверхности данного зуба со стороны второго премоляра (рис. 4, а). Кариозная поло сть не имеет выхода на жевательную поверхно сть, не на- присутствует зазубренная вмятина - след от первоначального проникновения в кость режущего орудия с тонким острым концом (рис. 3, б). Она переходит в ровную линию среза, продолжающуюся вдоль всей сохранившейся апикальной части ячейки мезиального корня (рис. 3, в). Признаки заживления и на сколах, и на следах разреза отсутствуют, но имеются в лингвальной части альвеолы дистального корня, которая частично заполнена губчатой тканью (рис. 3, г).

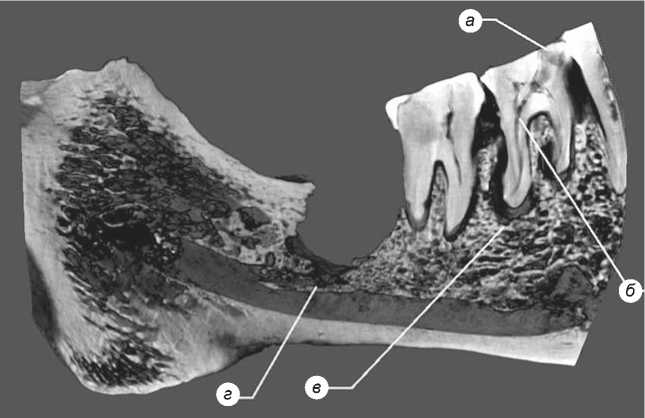

Реконструкция этиопатогенетических механизмов развития заболеваний, ставших причинами оперативных вмешательств. Наблюдаемые в альвеолах рушает ее целостности, соответственно, не могла быть зафиксирована визуально. Она проявляется на томограмме в виде затемнения Т-образной формы неоднородной структуры в области коронки зуба.

По всей видимости, кариес прогрессировал в течение длительного времени, поскольку полость достигла пульпарной камеры (рис. 4, б). Вероятно, он стал причиной развития хронического пульпита и, как результат, апикального периодонтита, проявляющегося формированием кистогранулем на всех корнях зуба (рис. 4, в). Поскольку эти образования имели достаточно большой размер, процесс развивался продол- двух описанных моляров повреждения позволяют го-

ворить, что в последние несколько месяцев жизни женщине было сделано несколько стоматологических операций. Наиболее масштабная из них - удаление нижнего левого третьего моляра. Визуально определить непосредственную причину проведения операции оказалось довольно сложно, поскольку начавшийся затем процесс выздоровления и заживления сгладил выраженность первоначально имевшихся патологических изменений. Однако результаты компьютерной томографии и детального анализа общего состояния зубов и костной ткани левой половины нижней челюсти позволили реконструировать патогенез заболеваний, которые могли послужить показаниями к хирургическому вмешательству.

жительное время.

Рис. 4. Томограмма левой стороны нижней челюсти.

а - кариозная полость; б - признаки хронического пульпита; в - область расположения ки-стогранулем; г - полость в апикальной области.

Осложнением периодонтита стал хронический остеомиелит в области нижнего левого первого моляра. На томограмме в кости нижней челюсти видны маркирующие это заболевание многочисленные полости, проявляющиеся в виде затемнений (рис. 4, г ). Постепенно патологический очаг расширился и привел к резорбции костной ткани в области не только М1, но и соседних зубов, в т.ч. левого третьего моляра. На томограмме костная ткань вокруг альвеолы в районе операции пористая, и в ней есть полости, аналогичные наблюдаемым у первого и второго моляров. Признаком остеомиелита является присутствующая на томограмме крупная полость в костной ткани дна альвеолы М3, доходящая до нижнечелюстного канала (рис. 4, г ). По мере распространения от первого моляра к третьему развитие хронического остеомиелита могло вызвать постепенно усиливавшиеся болевые ощущения, покраснение и отек мягких тканей челюстно-лицевой области, формирование свищей с гнойным экссудатом, повышение температуры тела, озноб и слабость. Эти проявления могли стать причиной удаления обсуждаемого зуба.

Манипуляции, зафиксированные на нижнем правом первом моляре, имели иной характер. Их причиной послужила острая механическая травма, в результате которой, судя по распределению следов заживления, коронка зуба раскололась минимум на три части. Две из них в разное время были удалены. Извлечение лингвальной части дистального корня и прилежащего фрагмента коронки, видимо, было выполнено без применения каких-либо инструментов, скорее всего, сразу после травмирующего события, как минимум за два месяца до смерти женщины, о чем свидетельствует частичное заполнение альвеолы новообразованной костной тканью. Мезиальную часть корня удалили значительно позднее, и следы заживления в этой области альвеолы отсутствуют. Вероятно, после травмы она крепко держалась в альвеоле благодаря грушевидной форме корня, реконструируемой по конфигурации альвеолярной ячейки. Это затруднило извлечение и при выполнении манипуляции привело к повреждению вестибулярной поверхности нижней челюсти и образованию зафиксированных в ходе трасологического анализа сколов.

Одновременно с удалением фрагментов дистального корня и коронки был произведен разрез альвеолы мезиального корня. С какой целью – определить сложно. Это могла быть как вспомогательная манипуляция при удалении корня, так и отдельная операция, направленная на лечение послеоперационных осложнений. Между удалением корня и разрезом альвеолы прошло не более нескольких дней, и женщина скончалась практически сразу после зафиксированных хирургических вмешательств.

Обсуждение

Возможности сравнительного анализа описанного случая ограничены практически полным отсутствием детально реконструированных на основании палеоантропологических данных случаев хирургического лечения стоматологических заболеваний. Операцию по удалению нижнего третьего моляра можно сравнить только с древнейшим из ранее известных случаев, описанным в серии индейцев омагуака из крепости Пукара-де-Тилкара в Северной Аргентине (XV–XVI вв. н.э.) [Зубова и др., 2020]. У индивида из этой серии хирургическим путем были удалены оба нижних третьих моляра. Сравнение данного случая с оленеостровским демонстрирует частичное совпадение показаний к операции. Они включают осложнения апикального периодонтита и развитие остеомиелита. Однако технология хирургического вмешательства и его организационное обеспечение различаются.

В крепости Пукара-де-Тилкара операция выполнялась в плоскости жевательной поверхности нижней челюсти путем незначительного расширения контура альвеолы и последующего выбирания ее заполнения множественными полукольцевыми движениями режущего орудия с небольшой глубиной проникновения при каждом движении и стремлением к максимальному сохранению целостности тела челюсти [Там же, с. 153]. У индивида же из Оленеостровского могильника зуб был удален при помощи одного или двух глубоких разрезов с лингвальной стороны челюсти, и при их выполнении даже речи не шло о сохранении костной ткани. В организационном плане возможность у хирурга инков выполнить операцию множественными аккуратными движениями, скорее всего, говорит о том, что пациент был неподвижен. В рассматриваемом нами случае, наоборот, удаление зуба производилось минимальным количеством движений, и масштаб повреждений во внимание не принимался. Это может свидетельствовать о том, что операцию выполнили очень быстро и никакие способы обездвиживания пациента или обезболивания здесь не применялись.

Несмотря на то что система медицинских знаний и технологий у хирургов империи инков была намного более совершенной, чем у мезолитического населения Южной Карелии, исход операции в обоих случаях оказался негативным. У индивида из аргентинской серии были удалены два третьих моляра. Если первая операция прошла успешно, то после второй пациент умер, поскольку врачом была недооценена тяжесть патологии и упущен срок, в который следовало выполнить хирургическое вмешательство, что, вероятно, привело к развитию флегмоны и сепсиса, ставших причиной смерти [Там же, с. 155].

Женщина, погребенная на Южном Оленьем острове, прожила не меньше двух месяцев после удаления нижнего третьего моляра. Обширная резекция его альвеолы создала хорошие условия для адекватного оттока крови из области воспаления и последующего заживления раны. Однако пациентка умерла через несколько дней после выполненного в дальнейшем удаления фрагментов правого первого моляра. Наиболее вероятной причиной смерти мог стать септический тромбоз пещеристого синуса, развившийся в результате обострения хронического остеомиелита нижней челюсти, вызванного дополнительной трав-матизацией. Удаление фрагментов правого первого моляра проводилось с минимальным раскрытием альвеолы. Это создало условия для формирования гематомы, возможного последующего ее нагноения и распространения инфекционного процесса по путям венозного оттока в крыловидное венозное сплетение глубокой области лица, анастомозирующее с пещеристым синусом через систему глазных вен и венозные сплетения овального (foramen ovale) и рваного (foramen lacerum) отверстий средней черепной ямки.

Операция по удалению моляра, таким образом, не смогла остановить развитие патологического процесса. Слева он частично затронул нижнечелюстной канал, и возможно, что, как и в случае с индивидом из крепости Пукара-де-Тилкара, у пациентки развился сепсис, средств борьбы с которым не существовало ни у мезолитического населения Карелии, ни у индейцев омагуака середины II тыс. н.э.

Заключение

Повреждения, наблюдаемые в зубочелюстной системе женщины из погр. 142 Оленеостровского могильника, являются свидетельством уникального для мезолитической Евразии случая многократного хирургического лечения стоматологических заболеваний. Хотя отсутствие следов других похожих операций в серии из этого могильника не позволяет говорить о том, что у носителей онежской культуры существовала стройная и широко распространенная система хирургических знаний, обнаружение даже единичного случая дает представление о медицинских возможностях мезолитических племен Северной Европы. Сравнение обнаруженного случая удаления нижнего третьего моляра с аналогичной операцией, выполненной достаточно опытным инкским хирургом из крепости Пукара-де-Тилкара, показало, что на протяжении почти 8 000 лет технология хирургического удаления зубов не определяла исход операции. В число принципиально важных факторов входили только качество диагностики, от которого зависела своевременность хирургического вмешательства; сила иммунитета пациента и нали- чие или отсутствие средств борьбы с хроническими инфекционными заболеваниями и послеоперационными инфекционными осложнениями. Эти средства были крайне ограничены, и в обоих обсуждаемых случаях не смогли обеспечить выздоровление пациента.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 21-18-00376.

Список литературы Случай хирургического лечения нижних моляров в мезолитической серии из могильника на Южном Оленьем острове (Карелия, Россия)

- Гурина Н.Н. Оленеостровский могильник. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. - 431 с. - (МИА; т. 47).

- Зубова А.В., Пихур О.Л., Ободовский А.В., Малютина А.А., Дмитренко Л.М., Чугунова К.С., Поздняков Д.В., Бессонов В.Б. Случай хирургического удаления нижних третьих моляров в краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара (провинция Жужуй, Аргентина) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2020. -Т. 48, № 2. - С. 149-156. EDN: FVTUKT

- Alt K.W., Pichler S.L. Artificial Modifications of Human Teeth // Dental anthropology: Fundamentals, limits and prospects / eds. K.W. Alt, F.W. Rosing, M. Teschler-Nicola. -Wien: Springer, 1998. - P. 387-415.

- Bennike P., Fredebo L. Dental treatment in the Stone Age // Bull. Hist. Dent. - 1986. - Vol. 34. - P. 81-87.

- Bernardini F., Tuniz C., Coppa A., Mancini L., Dreossi D., Eichert D., Turco G., Biasotto M., Terrasi F., De Cesare N., Hua Q., Levchenko V. Beeswax as dental filling on a Neolithic human tooth // PLoS ONE. - 2012. - Vol. 7, iss. 9. - e44904.

- Coppa A., Bondioli L., Cucina A., Frayer D.W., Jarrige C., Jarrige J.-F., Quivron G., Rossi M., Vidale M., Macchiarelli R. Early Neolithic tradition of dentistry // Nature. -2006. - Vol. 440. - P. 755-756.

- Lozano M., Subira M.E., Aparicio J., Lorenzo C., Gomez-Merino G. Toothpicking and periodontal disease in a Neanderthal Specimen from Cova Forada site (Valencia, Spain) // PLoS ONE. - 2013. - Vol. 8, iss. 10. - e76852.

- Oxilia G., Peresani M., Romandini M., Matteucci C., Debono Spiteri C., Henry A.G., Schulz D., Archer W., Crezzini J., Boschin F., Boscato P., Jaouen K., Dogandzic T., Broglio A., Moggi-Cecchi J., Fiorenza L., Hublin J.-J., Kullmer O., Benazzi S. Earliest evidence of dental caries manipulation in the Late Upper Palaeolithic // Sci. Rep. -2015. - Vol. 5. - Art. n. 12150.

- Schulting R.J., Mannermaa K., Tarasov P.E., Higham T., Bronk Ramsey C., Khartanovich V., Moiseyev V., Gerasimov D., O'Shea J., Weber A. Radiocarbon dating from Yuzhniy Oleniy Ostrov cemetery reveals complex human responses to socio-ecological stress during the 8.2 ka cooling event // Nat. Ecol. Evol. - 2022. - Vol. 6. - P. 155-162. - URL:. DOI: 10.1038/s41559-021-01628-4 EDN: MATLYG