Случай хирургического удаления нижних третьих моляров в краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара (провинция Жужуй, Аргентина)

Автор: Зубова А.В., Пихур О.Л., Ободовский А.В., Малютина А.А., Дмитренко Л.М., Чугунова К.С., Поздняков Д.В., Бессонов В.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 2 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу первого случая хирургического удаления нижних третьих моляров, зафиксированного в краниологической серии (XV-XVI вв. н.э.) из крепости Пукара-де-Тилкара в Северо-Западной Аргентине. Раскопки памятника проводились в 1908-1910 гг. В 1910 г. коллекция была передана по обмену в Кунсткамеру. Следы операции отмечены на нижней челюсти мужчины в возрасте ок. 40 лет, у которого были удалены оба третьих моляра. Хирургическое вмешательство включало в себя надрезание мягких тканей и нижнечелюстной кости и последующее извлечение зубов путем выбирания тканей и выскабливания стенок альвеолы полукольцевыми движениями. Результаты сканирующей электронной микроскопии, рентгенофлуоресцентного анализа и рентгеноспектрального микроанализа позволяют предполагать использование при операции каменного инструмента. Стоматологическое обследование челюсти с помощью компьютерной томографии показало, что причиной операции явилось обострение хронического периодонтита на фоне хронического генерализованного пародонтита и вероятного кариозного процесса. Левый моляр был удален без осложнений за два-три месяца до смерти индивида. С правой стороны продолжалось развитие патологического процесса в виде остеомиелита и его осложнений. Несмотря на высокую квалификацию хирурга, выполнявшего операцию, удаление правого моляра не привело к излечению пациента, заболевание закончилось летальным исходом. Причиной смерти стала деструктивная форма острого остеомиелита с осложнением в виде флегмоны челюстно-лицевой области. Результаты изучения данного случая позволяют предполагать опережающее развитие методов хирургических манипуляций в империи инков по сравнению с диагностическими.

Палеопатология, компьютерная томография, древняя хирургия, нижние третьи моляры, периодонтит, остеомиелит

Короткий адрес: https://sciup.org/145145995

IDR: 145145995 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.149-156

Текст научной статьи Случай хирургического удаления нижних третьих моляров в краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара (провинция Жужуй, Аргентина)

Удаление зубов в терапевтических целях является одной из наиболее распространенных хирургических операций. В современных условиях для такого вмешательства существует множество медицинских показаний: перикорнит, периостит, пародонтит, хронический периодонтит и его обострения, аномальное положение третьих моляров в зубной дуге, опухоли и др. [Иорда-нишвили и др., 2016; Steed, 2014].

Первые известные случаи преднамеренного удаления зубов предположительно были выявлены уже в Древнем Египте [Forshaw, 2009, p. 482], но данных о распространенности подобных операций у доис-панского населения Нового Света ранее не было.

Хотя известно, что древние цивилизации Южной Америки обладали достаточно глубокими для того времени медицинскими знаниями, позволявшими успешно выполнять сложные хирургические манипуляции [Marino, Gonzales-Portillo, 2000; Ortiz, Torres Pino, Orellana González, 2016], в палеопатологических работах, в которых описываются стоматологические практики инков, не представлено ни одного свидетельства удаления моляров в лечебных целях. У них были широко распространены прижизненные модификации зубов [Romero, 1970; Ubelaker, 1977, 1987], но преимущественно ритуальные. Случаев, когда реконструируемые манипуляции выполнялись с терапевтическими намерениями, достоверно описано только два. Оба происходят с территории Куско

(древняя столица инков в Перу) и представляют собой следы высверливания на верхних клыках, вероятно, для лечения кариеса [Ortiz, Torres Pino, Orellana González, 2016].

Нами были обнаружены явные следы преднамеренного хирургического удаления третьих моляров при обследовании краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара в Северо-Западной Аргентине. Этот памятник представляет собой укрепленное поселение индейцев омагуака и находится в центральной части долины Кебрада-де-Умауака, недалеко от места впадения р. Гуасамайо в р. Рио-Гранде. Оно образовалось в VIII в. н.э. при слиянии нескольких маленьких поселков в одну агломерацию [Handbook…, 2008, р. 587]. Постепенно поселение превратилось в укрепленный город, занимавший площадь 17,5 га, со средней численностью населения чуть более 1 600 чел. [Zaburlín, 2010, p. 197]. Он достиг своего расцвета в XI–XVI вв., когда крепость являлась одним из главных центров империи инков [Greco, Otero, 2015]. В 1536 г. город был захвачен испанскими конкистадорами и прекратил свое существование.

В начале ХХ в. руины Пукара-де-Тилкара были обнаружены аргентинским археологом Х.Б. Амбросет-ти [Zaburlín, Otero, 2014]. По современным данным, они включали в себя 588 жилых строений, от которых остались основания стен, выложенные из камня. В некоторых случаях к жилищам примыкали открытые пространства, служившие, видимо, внутренними дворами [Otero, 2013, fig. 1]. С южной, восточной и западной стороны к крепости примыкало три некрополя. Нередко также погребения находились на территории внутренних двориков, вынесенные в угловые или пристенные части и отделенные полукруглыми каменными оградками [Debenedetti, 1930, p. 47, 52, 53]. Захоронения были как одиночные, так и коллективные (до восьми погребенных) со скорченным на боку или на спине трупоположением. Для них характерны полукруглая или круглая каменная кладка, наличие в могилах большого количества керамических сосудов различной формы, предметов из дерева, кости, рога и меди.

Первые раскопки на памятнике начались в 1908 г. и продолжались на протяжении трех сезонов. В 1908– 1910 гг. Х.Б. Амбросетти и его учеником С. Дебендет-ти был раскопан небольшой участок в северо-западной части памятника, функционировавшей в поздний период его существования, после завоевания инками (конец XV – XVI в.) [Zaburlín, Otero, 2014, p. 212]. В 1910 г. 147 археологических артефактов и антропологическая коллекция из этих захоронений, состоящая из 20 черепов с искусственной деформацией, были приобретены Кунсткамерой в результате обмена экспонатами с Этнографическим музеем Буэнос-Айреса [Дмитренко, 2016].

В 2018 г. началось палеопатологическое изучение этой коллекции, в процессе которого и были выявлены следы хирургической операции на нижней челюсти. В данной статье обсуждаются медицинский диагноз, послуживший причиной удаления нижних третьих моляров у одного из жителей Пукара-де-Тилкара, технология выполнения операции и ее последствия.

Материалы и методы

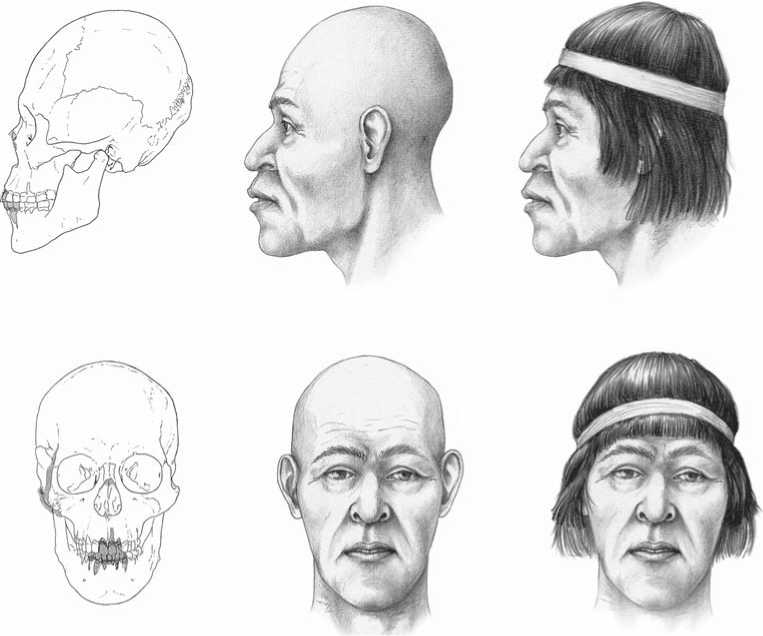

Повреждения, свидетельствующие о выполнении операции по удалению нижних третьих моляров, были отмечены на нижней челюсти индивида № 5148-9, мужчины в возрасте ок. 40 лет (рис. 1). Возраст погребенного определялся на основании степени облитерации швов эндокрана и экзокрана с учетом возможных нарушений порядка и скорости их зарастания, вызванных преднамеренной деформацией черепной коробки [Gerszten, 1993]. Также учитывалась степень стертости эмали зубов и изношенности височно-нижнечелюстного сустава. Пол определялся на основании особенностей строения затылочной области, надбровья, надпереносья, сосцевидных отростков и нижней челюсти [Алексеев, Дебец, 1964, с. 29–40; Standards…, 1994, p. 16–21].

Череп хорошей сохранности имеет незначительные посмертные утраты: отсутствует правая скуловая дуга и обломаны края носовых косточек (рис. 1). Нижняя челюсть распалась на два фрагмента, реставрирована. В процессе археологизации на ней были утеряны все резцы, оба клыка и первые премоляры, а на верхней – оба центральных резца и левый второй.

На нижней челюсти зафиксированы порезы и другие повреждения, нанесенные при удалении третьих моляров. Для реконструкции последовательности действий хирурга при проведении операции эти повреждения были изучены в экспериментально-трасологической лаборатории Института истории материальной культуры РАН при помощи бинокулярного микроскопа МБС-9 (косое освещение, увеличение до ×98). Для их мультифокусной фотофиксации использовалась программа CANON EOS Utility, для получения результирующего изображения – Helicon Focus 5.2.

С целью определения материала, из которого был изготовлен инструмент, использовавшийся при удалении моляров, в отделе научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа были проведены оптико-микроскопическое обследование поверхности альвеолярных ячеек, сканирующая электронная микроскопия, рентгенофлюоресцентный анализ и рентгеноспектральный микроанализ. Для оптикомикроскопического обследования использовались микроскопы Leica M60, Zeiss Stemi 508. Электронная микроскопия выполнялась при помощи растро-

Рис. 1. Череп (серым цветом обозначены утраты) и реконструкция внешности индивида.

вого сканирующего электронного микроскопа Zeiss EVO-MA-25 при следующих условиях: U = 20 кВ, WD = 30÷401 мм, режим низкого вакуума для непроводящих образцов. Для рентгенофлуоресцентного анализа использовался μXRF-спектрометр АrtTAX (RÖNTEC, Bruker). Условия его проведения: U = 50 кВ, I = 700 мкA, время накопления спектра 40 с; материал анода рентгеновской трубки – молибден. Рентгеноспектральный микроанализ выполнялся на SEMEDX-анализаторе Oxford Instruments X-MaxN 80.

Для диагностики патологии, послужившей показанием к операции, была обследована зубочелюстная система индивида. Визуальное обследование проводилось с учетом опубликованных протоколов [Aufderheide, Rodríguez-Martín, Langsjoen, 1998; Orthner, Putschar, 1985]. На экспериментальном томографе МРСТ-04, разработанном в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете им. В.И. Ульянова (ЛЭТИ), была выполнена компьютерная томография нижней челюсти. Режим сканирования: напряжение на трубке 140 кВ, сила тока 50 мA, без фильтра, толщина среза 0,1 мм. Изображения обрабатывались при помощи экспериментального программного обеспечения, разработанного в ЛЭТИ, с применением мультипланарной (MPR) и объемной (VR) реконструкции.

Результаты и обсуждение

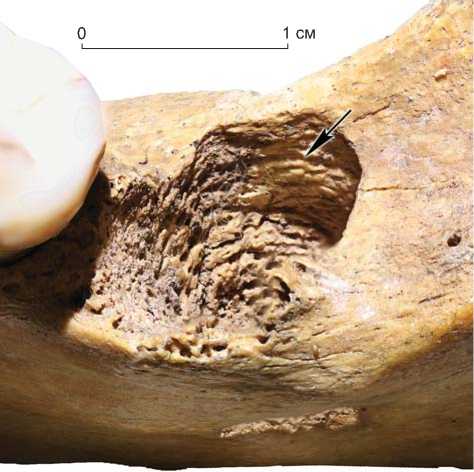

Реконструкция процесса операции. Свидетельства преднамеренного удаления зубов зафиксированы в области обоих нижних третьих моляров. На верхнем краю левой альвеолы с вестибулярной стороны наблюдается повреждение в виде прямого среза, с помощью которого была удалена часть кости (рис. 2). Облитерация края разреза в процессе заживления не позволяет полностью реконструировать его форму и протяженность. Глубина, на которую удалялась кость, не превышала 1,5 мм. С лингвальной стороны зафиксировано отсутствие стенки альвеолы до глубины 5–7 мм от края, но следы заживления не позволяют определить наличие или отсутствие свидетельств ее надрезания или непреднамеренного повреждения в процессе экстракции моляра. По краям альвеолы наблюдается интенсивное образование новой кости, ячейка заполнена губчатой тканью. Это свидетельствует о том, что зуб был удален минимум за два-три месяца до смерти индивида.

В альвеоле правого третьего моляра следы заживления отсутствуют. Это позволило детально реконструировать процесс выполнения операции. Следы предварительной разметки контура раны не зафиксированы. Первоначальное проникновение орудия в кость о суще ствлялось рядом с дистально-вести-

0 1 cм 0 1 cм

Рис. 2. Следы разреза и внешний вид альвеолы нижнего левого третьего моляра.

Рис. 3. Следы разрезов на стенках альвеолы нижнего правого третьего моляра.

булярным углом второго моляра, где присутствует вмятина от касания кончиком прямо или чуть под наклоном расположенного острия. Альвеола была хирургически расширена в вестибулярном направлении примерно на 4 мм в мезиальной части и на 5 мм в дистальной путем удаления части нижнечелюстной кости. Макро- и микроскопический анализ поверхности кости показал присутствие разреза с острыми краями, выполненного от мезиально-вестибулярного угла альвеолы в вестибулярном направлении, затем по направлению к ветви челюсти, далее в лингвальном направлении до центра дистальной стенки альвеолы (рис. 3). После прорезания контура производилось выбирание или выскабливание кости и мягких тканей полуколь-цевыми надрезами, оставившими на внутренней поверхности вестибулярной стенки альвеолы короткие борозды (рис. 4). Оптимальное положение пациента, при котором возможно выполнение разрезов в такой последовательности, – лежа на левом боку, спиной к хирургу. После углубления в нижнечелюстную кость до 1 см зуб был удален из ячейки.

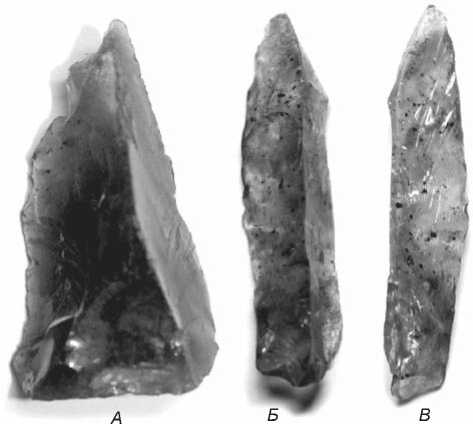

Операционный инструмент. В период, к которому относятся черепа из коллекции МАЭ РАН, обитатели долины Кебрада-де-Умауака уже переняли у инков навыки проведения достаточно сложных медицинских операций, таких как трепанация черепа, вскрытие нагноений, выполнение надрезов для удаления змеиного яда из ран и др. [Handbook…, 1946, р. 55– 56, 637–638]. Использовавшийся ими хирургический инструментарий в целом соответствовал тому, который встречается в других инкских комплексах. На археологических памятниках того времени в Северо-Западной Аргентине (омагуака, кальчаки) найдены металлические ножи туми, применявшиеся для снятия кожи с головы в ритуальных либо медицинских целях, и обсидиановые ножи («escapelоs» или «pedernales»), которыми делали разрезы на коже и кости [Marino, Gonzales-Portillo, 2000, р. 947–948].

Рис. 4. Следы выскабливания на вестибулярной стенке альвеолы правого третьего моляра.

Размеры операционного отверстия и длина срезов позволяют предполагать, что все действия в процессе операции могли быть выполнены тонким режущим орудием с шириной рабочей части лезвия не более 4–5 мм. В археологических коллекциях из Тилькары, хранящихся в МАЭ РАН, представлено только два вида предметов, которые потенциально соответствуют этим характеристикам: медные пластинки и орудия из обсидиана (рис. 5), по форме и размерам схожие с некоторыми инструментами, использовавшимися инкскими хирургами [Ibid., fig. 17].

Более вероятным представляется проведение операции обсидиановыми орудиями, поскольку по результатам оптической и электронной микроскопии, рентгенофлуоресцентного анализа и рентгеноспектрального

0 1 cм

Рис. 5. Орудия из обсидиана, обнаруженные при раскопках крепости Пукара-де-Тилкара.

А – МАЭ, № 1800-129 (16); Б – МАЭ, № 1800-129 (27); В – МАЭ, № 1800-129 (28).

микроанализа следы древнего металла на поверхностях, доступных для обзора, не зафиксированы. Нужно отметить, что сложная геометрия челюсти и глубина альвеолярной ячейки затруднили доступ к области с предполагаемыми следами хирургического инструмента без нарушения целостности предмета: полезный сигнал частично перекрывался и/или рассеивался. Соответственно, он мог быть искажен, и интерпретировать отсутствие следов металла нужно с осторожностью. Тем не менее гипотеза о выполнении операции каменным инструментом выглядит, на наш взгляд, оправданной, поскольку следы современных медицинских инструментов, использованных при очистке и зондировании травматического дефекта, на краях и внутренней поверхности альвеолы фиксируются отчетливо. Они представляют собой частички никелированной стали, которые на изображении в отраженных электронах контрастно выделяются белым цветом.

Показания к операции. Для диагностики патологии, послужившей показанием к операции, и определения причины смерти индивида была выполнена оценка общего состояния его зубочелюстной системы. Зубная дуга верхней челюсти имела вытянутую форму с сужением в передней части, нижней – U-образную. Несмотря на имеющиеся посмертные утраты зубов, реконструкция характера смыкания зубных рядов позволила установить открытый прикус: верхние резцы и клыки при жизни индивида сильно выступали вперед и не смыкались с нижними. Моляры и премоляры нижней и верхней челюсти имели фиссурно-бугорковый контакт. Верхние третьи моляры нормально сформиро- вались и порезались в зубном ряду. Положение альвеол одноименных зубов нижней челюсти и контактных фасеток на дистальных интерпроксимальных поверхностях коронок соседних моляров свидетельствует о том, что нижние третьи моляры также нормально сформировались, прорезались в зубной дуге в срок и имели функциональную ценность на протяжении жизни индивида. Это исключает из числа вероятных показаний к операции аномалии их прорезывания.

Ни на одном из сохранившихся у индивида зубов не наблюдается признаков образования крупных кариозных полостей и развития осложнений в виде пульпита и периодонтита. На верхних третьих молярах в центральных ямках жевательной поверхности присутствует начальный кариес. Нижние одноименные зубы утрачены, но теоретически на них могли быть средние или глубокие кариозные поражения. Высоко-углеводная диета индивида, отсутствие должного гигиенического ухода за полостью рта и анатомические особенности расположения нижних третьих моляров являются предрасполагающими факторами развития кариеса на этих зубах, так же как и на их антагонистах.

На большинстве зубов обеих челюстей отмечены незначительные отложения зубного камня, локализованные преимущественно в межзубном пространстве. Тем не менее можно предполагать, что у индивида был нарушен нормальный баланс микрофлоры полости рта, т.к. у него наблюдаются признаки хронического генерализованного пародонтита I–II степени. Корни всех зубов выступают из альвеолярных ячеек на 1,5–2,5 мм, наблюдается выраженная пороз-ность небных костей. На альвеолярных перегородках между верхними первыми и вторыми молярами и вокруг нижних вторых моляров отмечены следы воспалительной реакции. Это позволяет предполагать, что воздействие на организм индивида неблагоприятных условий окружающей среды (переохлаждение, инфекция, травма, психологический стресс и др.) могло приводить к снижению иммунитета и обострению хронического пародонтита.

Томография нижней челюсти показала расширение альвеолы левого третьего моляра и следы воспаления в его корневой части. В апикальной области наблюдается резорбция дна альвеолы, свидетельствующая о развитии периодонтита. Он мог являться осложнением кариеса, перешедшего в хронический пульпит, и сопровождаться проникновением инфекции в нижнечелюстную кость в области корня зуба при обострении. Процесс развивался на фоне хронического пародонтита. Большое значение в развитии патологии играет состояние общих защитных сил организма, а они, вероятно, были снижены. На томограмме нижнечелюстной кости фиксируются следы свищевого канала, уходящего от дна альвеолы в тело челюсти (рис. 6). Процесс мог протекать долгое время хронически, а затем иметь обо-

Рис. 6. Резорбция дна альвеолы левого третьего моляра.

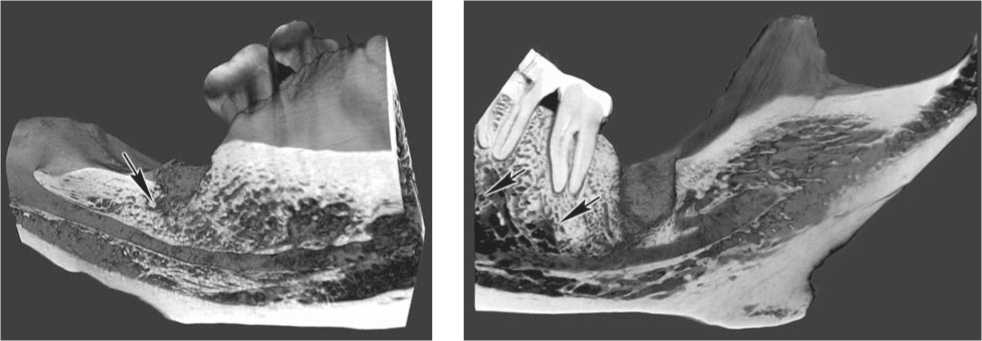

Рис. 7. Секвестры в области корней правых нижних моляров.

стрение и сопровождаться сильной болью, отеком мягких тканей. Это послужило причиной хирургического вмешательства, и зуб был удален до того, как инфекция распространилась дальше на нижнечелюстной канал и тело нижней челюсти. Операция прошла успешно, следы воспаления, которые могли бы свидетельствовать об инфицировании раны или постоперационных осложнениях, отсутствуют.

На правой стороне нижней челюсти ситуация выглядит не столь благополучно. На всех внутренних поверхностях альвеолы третьего моляра, не подвергшихся выскабливанию, наблюдается порозность, свидетельствующая о воспалении. По-видимому, развитие хронического периодонтита на третьих молярах на фоне хронического генерализованного пародонтита началось одновременно с обеих сторон. Слева явления воспаления (боль и отек) были сильнее, и левый моляр удалили раньше. С правой же стороны на протяжении месяцев продолжалось развитие патологического процесса, вследствие чего произошли более значительные изменения. Судя по томограмме челюсти, обострение хронического периодонтита правого третьего моляра привело к сильным воспалительным явлениям. Стенки альвеолы не несут следов резорбции. Воспаление регистрируется только в области апекса, где сформировался его очаг в виде кистогра-нулемы. Это привело к резорбции костной ткани дна альвеолы и развитию одонтогенного остеомиелита нижней челюсти в деструктивной форме, о чем свидетельствуют регистрируемые на томограмме секвестры в районе корней правых нижних моляров, доходящие до нижнечелюстного канала (рис. 7).

На внутренней поверхности тела челюсти в области, соответствующей положению верхушки корня правого третьего моляра, расположено выходное отверстие свищевого канала диаметром 7,75 мм, окруженное следами воспалительной реакции. Это наряду с наличием секвестра между альвеолой и нижнечелюстным каналом свидетельствует о распространении инфекции далеко за пределы первоначального очага. Она проникла в кровеносную систему и мягкие ткани челюстно-лицевой области, что, скорее всего, привело к формированию флегмоны или абсцесса. Вероятные клинические проявления развития заболевания – высокая температура тела, озноб, общая слабость, боль, отек и покраснение мягких тканей правой стороны лица, формирование свищей с гнойным экссудатом, контрактура жевательных мышц (затрудненное открывание рта). Для избавления от этих симптомов моляр удалили. Но поскольку операция была выполнена спустя слишком длительное время после начала патологического процесса, что привело к непоправимым травматическим изменениям, она не оказала должного терапевтического воздействия, и клинический случай закончился летальным исходом. Об этом свидетельствует отсутствие следов заживления на операционном поле и выходном отверстии свищевого канала.

Заключение

Проведенный анализ следов хирургических манипуляций, связанных с необходимостью удаления нижних третьих моляров во избежание вероятных осложнений кариозного процесса в виде хронического периодонтита, еще раз подтвердил высокий уровень развития медицинских знаний у хирургов империи инков. Хотя индивид скончался сразу после второй операции, можно отметить хорошее качество выполнения хирургических вмешательств. Несмотря на сложность доступа к нижним третьим молярам и частичное перекрывание их ветвью челюсти, хирургу удалось избежать таких осложнений, как переломы стенки альвеолы и тела нижней челюсти или травмы височно-нижнечелюстного сустава, риск которых довольно высок даже в современных условиях [Deliverska, Petkova, 2016].

Показанием к операции послужило обострение хронического периодонтита, что часто является причиной хирургического вмешательства и в наши дни. Удаление зубов выполнялось в два этапа, очевидно, врачом учитывалась необходимость восстановления организма после первого вмешательства для благополучного исхода второй операции. Один из двух зубов был удален без осложнений. Однако, несмотря на наличие у древних врачей Южной Америки высокоразвитой по меркам того времени системы медицинских знаний, методы хирургических манипуляций, видимо, развивались быстрее диагностики. Причиной смерти индивида стал слишком длительный промежуток времени между удалением левого и правого нижних моляров, недооценка степени тяжести патологического процесса, осложнившегося остеомиелитом, и, по всей видимости, отсутствие действенных фармакологических средств для борьбы с инфекцией. Предполагается, что как минимум в древнем Перу инкские врачи понимали природу некоторых инфекционных заболеваний и широко использовали в медицинских целях лекарственные растения [Marino, Gonzales-Portillo, 2000]. Но либо действенность известных на тот момент средств была недостаточной для лечения запущенных гнойных одонтогенных воспалений, либо врачи из Тилкары их не знали и не смогли оказать пациенту своевременную помощь.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты № 18-00-00360 КОМФИ, 18-00-00511 КОМФИ, 18-00-00350 КОМФИ.

Список литературы Случай хирургического удаления нижних третьих моляров в краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара (провинция Жужуй, Аргентина)

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1964. – 128 с.

- Дмитренко Л.М. Коллекция керамики индейцев кальчаки в собрании МАЭ РАН // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2015 г. – СПб.: МАЭ РАН, 2016. – С. 99–108.

- Иорданишвили А.К., Пономарев А.А., Коровин Н.В., Гайворонская М.Г. Частота и структура осложнений после удаления зубов мудрости нижней челюсти // Мед. вестн. Башкортостана. – 2016. – Т. 11, № 2. – С. 71–73.

- Aufderheide A.C., Rodríguez-Martín C., Langsjoen O. The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998. – 498 р.

- Debenedetti S. Las Ruinas de Pucará de Tilcara. Archivos del Museo Etnográfico II, Primera Parte. – Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1930. – 142 p.

- Deliverska E.G., Petkova M. Complications after extraction of impacted third molars – literature review // J. of IMAB – Annual Proceeding (Scientifi c Papers). – 2016. – Vol. 22, iss. 3. – P. 1202–1211.

- Forshaw R.J. The practice of dentistry in ancient Egypt // British Dental J. – 2009. – Vol. 206, iss. 9. – P. 479–484.

- Gerszten P. An Investigation into the Practice of Cranial Deformation among the Pre-Columbian Peoples of Northern Chile // Intern. J. of Osteoarchaeology. – 1993. – Vol. 3. – P. 87–98.

- Greco C., Otero C. The chronology of settlements with pre-inca and inca occupations superimposed: the case of Pucará de Tilcara (Humahuaca Gorge, Argentina) // Archaeometry. – 2015. – Vol. 58, iss. 5. – P. 848–862.

- Handbook of South American Indians. – Wash.: Government printing offi ce, 1946. – Vol. 2: The Andean civilizations. – 1935 p. – (Smithsonian institution bureau of American ethnology; bull. 143).

- Handbook of South American Archaeology. – Wash.: Springer, 2008. – 1191 p.

- Marino R., Gonzales-Portillo M. Pre-conquest Peruvian neurosurgeons: a study of Inca and pre-Columbian trephination and the art of medicine in ancient Peru // Neurosurgery. – 2000. – Iss. 47. – P. 940–950.

- Ortiz A., Torres Pino E.C., Orellana González E. First evidence of pre-Hispanic dentistry in South America – Insights from Cusco, Peru // Homo. – 2016. – Vol. 67, N 2. – P. 100–109.

- Ortner D.J., Putschar W.G.H. Identifi cation of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. – Wash.: Smithsonian Institution Press, 1985. – 645 р.

- Otero C. La arqueología en el relato ofi cial delestado nacional. El caso del Pucará de Tilcara (Jujuy, Argentina) // Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana. – 2013. – Vol. 6, N 1/2. – P. 87–111.

- Romero J. Dental mutilation, trephination and cranial deformation // Handbook of Middle American Indians. – Austin: University of Texas Press, 1970. – Vol. 9: Physical Anthropology / ed. T.D. Stewart. – P. 50–67.

- Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains / eds. J.E. Buikstra, D.H. Ubelaker. – Fayetteville: Arkansas Archaeological Survey, 1994. – 272 р. – (Arkansas Archaeological Survey Research Ser.; N 44).

- Steed M.B. The indications for third-molar extractions // J. of Am. Dental Association. – 2014. – Vol. 145, iss. 6. – P. 570–573.

- Ubelaker D.H. Drilled human teeth from the coast of Ecuador // J. of the Washington Academy of Scienses. – 1977. – Vol. 67. – P. 83–85.

- Ubelaker D.H. Drilled alteration in prehistoric Ecuador: a new example from Jama-Coaque // J. of the Washington Academy of Scienses. – 1987. – Vol. 77. – P. 76–80.

- Zaburlín M.A. Arquitectura y organización urbana en el sitio del Pucará de Tilcara (Jujuy, Argentina) // El habitat prehispánico: Arqueología de la Arquitectura y de la construcción del espacio organizado. – San Salvador de Jujuy: Universidad National de Jujuy, 2010. – P. 187–207.

- Zaburlín M.A., Otero С. Un manuscrito olvidado de J.B. Ambrosetti: “Exploraciones arqueológicas en la Antigua ciudad del Pukará de Tilcara” // Investigaciones del Instituto Interdisciplinario Tilcara. – Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2014. – P. 161–220.