Случай хронического верхнечелюстного синусита в поздненеандертальской популяции Горного Алтая

Автор: Зубова А.В., Кульков А.М., Пихур О.Л., Моисеев В.Г., Колобова К.А., Маркин С.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается предположительный случай хронического верхнечелюстного синусита (ХВС), обнаруженный в серии неандертальских антропологических находок из Чагырской пещеры на Горном Алтае. Признаки заболевания зафиксированы на образце Чагырская 57, представляющем собой фрагмент левой верхнечелюстной кости с частично сохранившимися альвеолами корней первого моляра, вторым и третьим моляром, прилежащими частями стенок и дна верхнечелюстного синуса. Он был обнаружен в слое 6б, датируемом в интервале 53 100-51 100 л.н. Основной задачей исследования является анализ факторов, повлиявших на возникновение и развитие заболевания, и определение его этиологии и патогенеза. На 3D-модели, созданной по результатам компьютерной микротомографии, и оригинальном образце были зафиксированы поротические изменения, расположенные на линии слома альвеолы утраченного посмертно М1 и в области вестибулярных корней обоих сохранившихся моляров, а также изолированные костные спикулы размером 1,0-2,6 мм. Наблюдаемые признаки соответствуют начальной степени развития заболевания, причиной которого стал хронический пародонтит в сочетании с глубоким залеганием альвеолярной бухты верхнечелюстного синуса. По мере расширения периодонтальной щели произошло слияние нескольких мелких питательных отверстий, пронизывающих дно синуса, в результате чего сформировалось несколько каналов ороантрального сообщения, обеспечивающих проникновение инфекции в верхнечелюстную пазуху. Поскольку глубокое внедрение альвеолярной бухты в альвеолярный отросток верхнечелюстной кости наблюдается у подавляющего большинства неандертальских находок с опубликованными изображениями или реконструкциями полостей верхнечелюстных синусов, можно предполагать, что предрасположенность к одонтогенному ХВС являлась одной из особенностей патологического статуса неандертальцев.

Хронический верхнечелюстной синусит, неандертальцы, чагырская пещера, палеопатология, археология, средний палеолит

Короткий адрес: https://sciup.org/145146540

IDR: 145146540 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.131-139

Текст научной статьи Случай хронического верхнечелюстного синусита в поздненеандертальской популяции Горного Алтая

Введение Biedlingmaier et al., 1996; Erdogan, Fidan, Giritli,

2016; Mafee, Tran, Chapa, 2006; Georgalas et al., 2010;

Хронический верхнечелюстной синусит (ХВС) представляет собой устойчивое длительное воспаление слизистой гайморовых пазух инфекционной или аллергической природы [Арефьева и др., 2014, с. 11]. У современного населения земного шара это одно из наиболее распространенных хронических респираторных заболеваний [Slavin, Spector, Bernstein, 2005; Brook, 2009]. ХВС в большинстве случаев не представляет прямую угрозу жизни, однако его проявления могут вызывать ощутимый физический дискомфорт. Чаще всего заболевание сопровождается затруднением носового дыхания, головными болями, общей слабостью, при обострениях – гнойными выделениями из носа, иногда повышенной температурой, хотя может протекать и бессимптомно [Арефьева и др., 2014, с. 26; Сипкин и др., 2013, с. 83–84].

В отличие от многих других респираторных заболеваний, ХВС относительно легко диагностируется на древних скелетированных останках. Поскольку слизистая оболочка верхнечелюстного синуса настолько тесно связана с надкостницей, что фактически представляет с нею одно целое, воспалительные процессы в ней быстро переходят на костную ткань. В результате развивается хроническое воспаление стенок пазухи (остеит), структура костной ткани становится неоднородной, в ней появляются очаги остеосклероза, остеопороза и ремоделированной ко ст-ной ткани, которые можно выявить при визуальном осмотре верхнечелюстного синуса или реконструировать по данным компьютерной томографии [Boocock, Roberts, Manchester, 1995; Sundman, Kjellström, 2013;

Momeni, Roberts, Chew, 2007; Snidvongs et al., 2014].

В древних популяциях ХВС рассматривается как маркер кумулятивного стресса мультифакторного характера. В качестве причин, вызывающих повышение или понижение частоты этого заболевания в различных археологических сериях, предлагались антропогенное загрязнение воздуха, неблагоприятные социальные условия жизни, климато-географические факторы и т.д. [Зубова, Ананьева, Моисеев и др., 2020; Зубова, Моисеев, Ананьева и др., 2022; Lewis, Roberts, Manchester, 1995; Roberts, 2007; Panhuysen, Coenen, Bruintjes, 1997]. Однако большая часть материалов, на которых рассматриваются данные гипотезы, датируется последними двумя тысячелетиями и характеризует популяции современных людей [Teul et al., 2013; Sundman, Kjellström, 2013; Roberts, 2007; Lewis, Roberts, Manchester, 1995; Panhuysen, Coenen, Bruintjes, 1997]. Характер распространения и доминирующие факторы, влияющие на эпидемиологию ХВС, в более ранние эпохи и у представителей других видов рода Homo на настоящий момент не изучены.

В данной работе представлен предположительный случай хронического верхнечелюстного синусита, зафиксированный в неандертальской серии из Чагырской пещеры на Горном Алтае. Кроме него, нам известен только один опубликованный случай ХВС у неандертальцев, описанный у индивида Неандерталь 1 [Schultz, 2006]. Основная задача нашего исследования – анализ факторов, предрасполагающих к развитию зафиксированного хронического воспаления в верхнечелюстной пазухе, и определение этиологии заболевания.

Материалы и методы

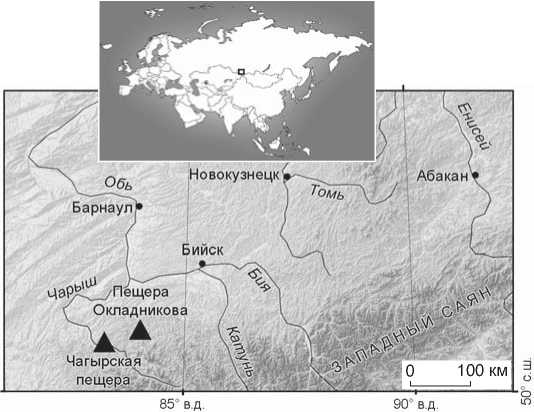

Исследуемый фрагмент верхнечелюстной кости (Чагырская 57) обнаружен в Чагырской пещере в слое 6б. Памятник (51о 26′ 34,6′′ с.ш.;

83о 09′ 18,0′′ в.д.) находится на левом берегу р. Ча-рыш в отрогах Тигирекского хребта на северо-западе Алтая (рис. 1). Карстовая полость северной экспозиции расположена в низкогорье на высоте 353 м над ур. м. и 19 м над уровнем реки.

Чагырская пещера известна самой большой коллекцией антропологических останков неандертальцев на территории Северной Азии. Она заселялась в течение примерно 10 тыс. лет (59– 49 тыс. л.н.) немногочисленной популяцией, которая генетически ближе к поздним европейским неандертальцам, чем к более древним алтайским, известным по материалам Денисовой пещеры (Денисова 5) [Maffesoni et al., 2020; Kolobova et al., 2020; Vernot et al., 2021]. Свидетельства заселения Алтая поздними неандертальцами обнаружены также в пещере Окладникова. Археологические и генетические данные указывают на то, что обе пещеры осваивались одной популяцией. Судя по результатам абсолютного датирования, они одновременно использовались на финальном этапе обитания в Чагырской и начале заселения пещеры Окладникова [Kolobova, Shalagina, Chabai et al., 2019; Skov et al., 2022].

Чагырская пещера, расположенная на пути сезонных миграций крупных травоядных, определяется как базовая стоянка неандертальцев и лагерь по переработке охотничьей добычи. Она заселялась в конце летнего – начале осеннего сезона, когда ее обитатели охотились на самок и молодняк бизонов [Kolobova, Chabai, Shalagina et al., 2019; Kolobova et al., 2020]. В пещере проходил полный цикл утилизации добычи, включая извлечение костного мозга и изготовление многочисленных костяных орудий. Также на памятнике фиксируется почти полный цикл производства каменных орудий, в т.ч. этапы изготовления/поджив-ления плоско-выпуклых бифасов и конвергентных скребел [Baumann et al., 2020; Шалагина и др., 2020].

Последние палеогенетические исследования показали, что чагырские неандертальцы жили малочисленными обособленными семейными группами, в которых представлены близкородственные индивиды (отец–дочь, кузены). Это является косвенным свидетельством непродолжительности заселения пещеры. Судя по результатам генетического моделирования, обмен между группами неандертальцев происходил за счет перехода женщин из одной группы в другую [Skov et al., 2022]. Чагырские неандертальцы также взаимодействовали с заселявшими Алтай денисовца-ми, что определено по характеристикам гибрида первого поколения [Slon et al., 2018].

Рис. 1. Расположение пещер, в которых были обнаружены останки поздних неандертальцев на Алтае.

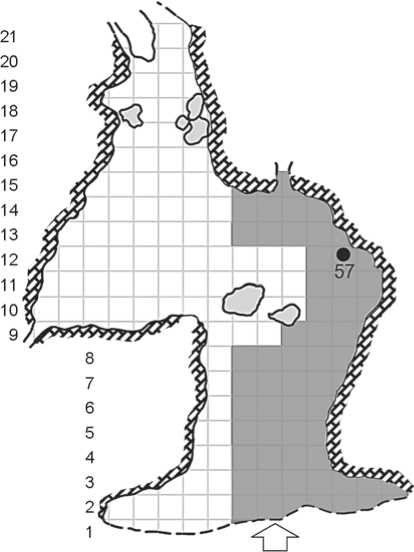

Слой 6б представляет собой серовато-коричневый алевритовый плотный пористый карбонатный иловый осадок с редкими угловатыми известняковыми обломками, фрагментами костей, каменными артефактами и речной галькой. Нижняя граница эрозионная. Слой имеет коллювиальный генезис и включает остатки материальной культуры, перемещенные из слоев 6в/1, 2. В тафономическом отношении он характеризуется как остатки логова гиены для разведения потомства. Образец Чагырская 57 был найден в квадрате Н-11 центрального зала Чагырской пешеры (рис. 2). В этом же и соседних квадратах обнаружено еще 42 антропологические находки [Skov et al., 2022]. Судя по генезису слоя 6б, образец Чагырская 57, как и другие, был перемещен в результате коллювиального переноса из слоев 6в/2, 1 в более глубоких частях пещеры. По остеологическим остаткам получены четыре AMS-даты за пределами возможностей метода (>49 000 и >52 000 л.н.) и OSL-даты, которые укладываются в интервал 53 100–51 100 л.н. [Kolobova et al., 2020].

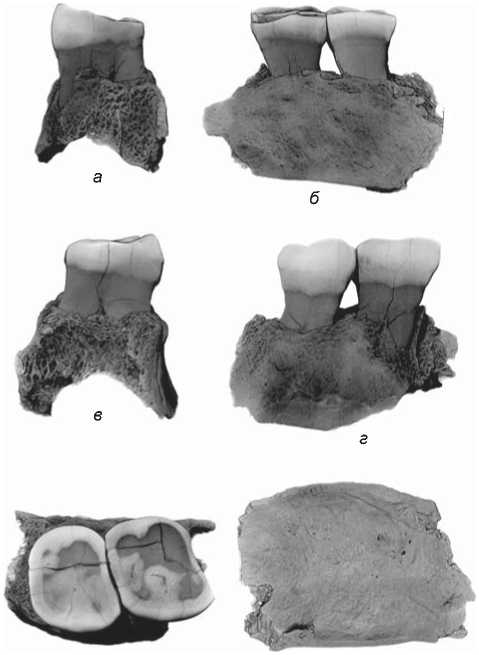

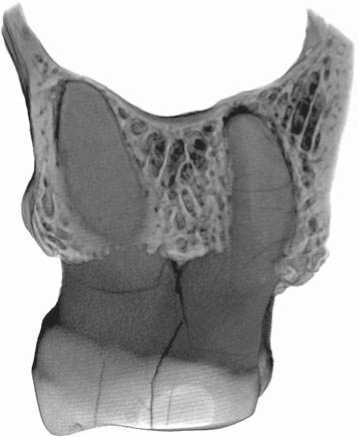

Образец Чагырская 57 (рис. 3) представляет собой фрагмент левой верхнечелюстной кости с частично сохранившимися альвеолами корней первого моляра, вторым, третьим молярами и прилежащими частями передней и задней стенок и дна гайморовой пазухи. Длина фрагмента 30,2 мм, ширина 18,3, высота 23,7 мм. Максимальная высота сохранившейся части передней стенки синуса 7,1 мм, задней – 5,5 мм (при измерении от дна синуса).

В ресурсном центре «Рентгенодифракционные методы исследования» СПбГУ была выполнена компьютерная микротомография находки. Использовался микротомограф Bruker SkyScan-1172, режим сканирования: напряжение на рентгеновской трубке 100 кВ,

А Б В ГДЕЖЗИКЛМНОП

Вход

Рис. 2. План Чагырской пещеры с местом обнаружения образца № 57 (серым обозначена площадь раскопов).

д

е

сила тока 100 мкA, алюминиевый фильтр 0,5 мм, шаг поворота 0,25°, разрешение 6,64 мкм/пиксель. Обработка полученных данных и создание на их основе трехмерной модели изучаемого фрагмента выполнялись в программах соответственно NRecon и CTAn (Bruker-micro CT, Kontich, Belgium).

На 3D-модели и оригинальном образце фиксировались признаки ХВС – очаги остеопороза и ремодели-рованной костной ткани на дне и внутренней поверхности стенок синуса. Анализ проводился по методике, согласно которой возможные варианты проявления заболевания подразделяются на четыре категории, описываемые баллами от 0 до 3, соответствующими степени тяжести заболевания: 0 – отсутствие патологических изменений, 1 – незначительные признаки остеопороза в виде небольшой группы ямок или костных спикул длиной 1–3 мм на площади менее 1,5 см2, 2 – ремоделированная костная ткань и костные спикулы распространены на площади 1,5–2,5 см2, сливаются между собой и формируют сетевидные структуры, 3 – поражения занимают не менее половины одной из стенок синуса [Sundman, Kjellstrӧm, 2013, fig. 2].

Инфицирование слизистой синусов может происходить различными путями: риногенным, гематогенным или одонтогенным [Муковозов, 1982, с. 105]. Для более точного определения этиологии ХВС у индивида Чагырская 57 была предпринята попытка дифференцированного подхода к этим формам, но она, к сожалению, была ограничена возможно стями имеющего ся материала. При гематогенной этиологии инфекция проникает в синусы через кровеносную ситему. Это наблюдается при тяжелых инфекционных заболеваниях, таких как тиф, грипп, скарлатина. К сожалению, дифференцировать гематогенную патологию на палеоантропологических материалах практически невозможно, поскольку данные заболевания не оставляют специфических скелетных маркеров.

Риногенные синуситы развиваются при респираторных инфекциях и некоторых видах аллергий. Их можно дифференцировать на основании наличия признаков воспаления в полости носа и остиомеаталь-ном комплексе, двухстороннего поражения синусов и распространения воспаления не только на верхнечелюстные, но и на другие придаточные пазухи носа [Там же, с. 110]. К сожалению, индивид Чагырская 57 представлен единственным фрагментом верхней челюсти, не позволяющим определить одностороннюю или двухсторонюю локализацию воспаления и описать состояние остиомеатального комплекса.

Рис. 3. 3D-модель фрагмента верхней челюсти Чагырская 57. а – мезиальная норма; б – лингвальная; в – дистальная; г – вестибулярная; д – окклюзальная; е – вид со стороны дна верхнечелюстного синуса.

Одонтогенные формы развиваются при проникновении в гайморову пазуху микроорганизмов ротовой полости через каналы, формирующиеся в результате резорбции костной ткани альвеолярных ячеек при длительном течении хронического пародонтита, хронического периодонтита или остеомиелита [Бускина, Гербер, 2000; Abrahams, Glassberg, 1996]. Эти формы легче, чем риногенные или гематогенные, определяются на палеоантропологическом материале. Для их диагностики необходимо подтвердить наличие хронического заболевания зубочелюстной системы и выявить каналы ороантрального сообщения, по которым инфекция проникала в полость синуса.

Для выявления возможной одонтогенной природы ХВС образец Чагырская 57 был обследован по программе учета патологических изменений зубочелюстной системы. На оригинальной находке регистрировались отложения наддесневого зубного камня, прижизненные травмы зубов, признаки начального и среднего кариеса, гипоплазии эмали и маркеры хронического пародонтита. Для регистрации заболеваний пародонта использовалась методика А. Огдена [Ogden, 2007], которая позволяет дифференцировать хроническое воспаление и нормальные возрастные изменения тканей пародонта и корней зубов, связанные с компенсаторной реакцией на уменьшение высоты коронок по мере стирания эмали. На цифровой модели определялось наличие или отсутствие ороантральных соустий, гиперцементоза на корнях зубов, расширения периодонтального пространства, изменений структуры компакты альвеолярных ячеек и секвестров костной ткани, маркирующих воспалительные процессы различной этиологии.

Результаты

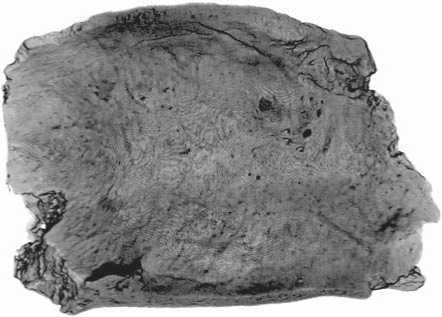

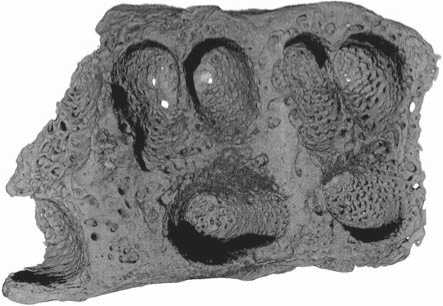

На дне верхнечелюстного синуса Чагырская 57 зафиксированы поротические изменения на линии слома альвеолы утраченного посмертно М1 и в области вестибулярных корней обоих сохранившихся моляров, распространяющиеся по направлению к средней части дна, самой глубокой его точке (рис. 4). Минимальная площадь участка остеопороза составляет 1,12 см2, что соответствует баллу 1 выраженности признаков ХВС и не достигает порогового значения в 1,5 см2, необходимого для регистрации балла 2. Учитывая степень сохранности образца, можно предполагать, что при наличии первого моляра площадь распространения остеопороза была бы больше, но морфология наблюдаемых изменений костной ткани подтверждает слабую степень развития заболевания. Кроме остеопороза на сохранившейся части верхнечелюстного синуса наблюдаются только изолированные костные спикулы размером 1,0–2,6 мм,

Рис. 4. Патологиче ские изменения дна верхнечелюстного синуса.

Рис. 5. Расширение периодонтальной щели верхнего второго моляра.

локализованные ближе к задней стенке и не образующие сплошных структур.

Из всех патологий зубочелюстной системы, которые могли являться потенциальными источниками патогенов у индивида Чагырская 57, отмечен хронический пародонтит средней степени тяжести (балл 3–4 по шкале А. Огдена [Ogden, 2007]), регистрируемый по наличию резорбции альвеолярного края верхней челюсти, и хронический периодонтит, маркируемый расширением периодонтальной щели М2 и М3 (рис. 5). У второго моляра расстояние от мезио-лингвально-го корня до стенки альвеолы составляет 0,45 мм, от дисто-лингвального – 0,28 мм. На М3 изменения выражены сильнее, ширина периодонтальной щели у мезио-лингвального корня достигает 0,6 мм, у вестибулярного – 0,36 мм.

В апикальных отделах всех альвеол нет очагов воспалительной деструкции костной ткани, наблюдаемых при разрастании грануляционной ткани или формировании кистогранулемы. Дополнительно были отмечены незначительные отложения зубного камня, локализующиеся на вестибулярных стенках обоих моляров в области наибольшего расширения коронки зубов.

Несмотря на отсутствие апикальных воспалений, на томограммах фиксируется наличие не скольких каналов между полостью верхнечелюстной пазухи и альвеолами моляров (рис. 6). В области мезио-ве-стибулярного корня М2 зарегистрирированы два канала, один из которых имеет округлую форму и диаметр 0,6 мм, а второй – ширину 0,2 мм, длину 0,4 мм, в ячейке дисто-вестибулярного корня – один диаметром 0,3 мм. Очень маленькие сквозные отверстия отмечены также на дне альвеолы лингвального корня

Рис. 6. Каналы ороантрального сообщения в альвеолах верхних постоянных моляров.

Рис. 7. Положение дна верхнечелюстного синуса относительно верхушек корней верхних моляров.

третьего моляра. Появление этих каналов обусловлено анатомическими особенностями строения верхнечелюстного синуса у индивида Чагырская 57. Несмотря на небольшой размер доступного для изучения фрагмента, на уровне второго моляра наблюдается значительное увеличение альвеолярной бухты, сопровождающееся наличием альвеолярного кармана. Самая низкая точка дна синуса расположена ниже верхушек корней моляра (рис. 7), и их альвеолы отделены от полости пазухи только тонкой пластинкой компакты, толщина которой в местах наибольшего приближения корней к полости синуса составляет от 0,1 до 0,3 мм. Она пронизана мелкими питательными отверстиями. По мере расширения периодонтальной щели при развитии пародонтита некоторые из этих отверстий слились, сформировав каналы ороантраль-ного сообщения, обеспечивающие проникновение инфекции из полости рта в верхнечелюстную пазуху.

Обсуждение и выводы

Наблюдаемые на изученном образце изменения костной ткани позволяют говорить о начально-средней стадии выраженности хронического верхнечелюстного синусита одонтогенной этиологии. Причиной заболевания, видимо, стал хронический пародонтит в сочетании с наличием альвеолярного кармана верхнечелюстного синуса. Это второй известный случай присутствия ХВС у представителя неандертальского вида. Первый был выявлен у индивида Неандерталь 1 [Schultz, 2006], у которого в левом верхнечелюстном синусе зафиксированы следы воспаления, сопровождавшегося формированием опухолеподобных образований в скуловой впадине [Schultz, Schmidt-Schultz, 2015, р. 976–977]. Поскольку на момент проведения исследования распространение ХВС чаще всего связывали с антропогенным загрязнением воздуха и неблагоприятными социальными условиями, в качестве основной причины заболевания в данном случае были предложены условия жизни в пещере, подразумевающие постоянное вдыхание дыма от костра [Ibid.]. Однако, как показал недавний анализ, влияние этих факторов на повышение частоты ХВС в археологических сериях не подтверждается статистически [Зубова и др., 2022]. Соответственно, связь патологии верхнечелюстного синуса у индивида Неандерталь 1 с низким качеством воздуха в пещерном жилище не выглядит столь однозначной. Оценить возможный вклад одонтогенной инфекции в развитие у него ХВС не позволяет состояние находки.

В случае с образцом Чагырская 57 проведенный анализ показал, что патология синуса, вероятнее всего, имеет одонтогенную природу. Принципиально важное значение для ее появления имели две группы факторов. К первой относятся особенности анатомическо- го строения верхнечелюстных синусов, выраженные в избыточном развитии альвеолярной бухты. У современных людей его наличие считается одним из основных факторов, предрасполагающих к возникновению одонтогенных синуситов [Глазьев, Пискунов, 2017, с. 38], хотя, согласно клиническим данным, встречается только у 17 % пациентов [Емельянова, 2012, с. 16]. Ко второй группе факторов относятся причины, вызвавшие хронический пародонтит. В качестве основных из них обычно указывают генетическую предрасположенность, наличие сопутствующих соматических заболеваний и плохую гигиену полости рта, обусловливающую накопление патогенов, разрушающих соединительную ткань и вызывающих потерю костной массы [Clarke, Carey, 1985; Jenkins, Kinane, 1989].

На настоящий момент у нас нет возможности провести анализ, который определил бы статистическую значимость указанных факторов в пределах всего неандертальского вида, поскольку двух опубликованных случаев для этого явно недостаточно. Однако имеющиеся в литературе данные позволяют предполагать, что анатомическая предрасположенность к одонтогенному ХВС могла быть одной из особенностей патологического статуса вида Homo neanderthalensis . По общепризнанному мнению исследователей, для его представителей типичны крупные размеры верхнечелюстных синусов [Tattersall, 2002, p. 55; Buck et al., 2019, tabl. S3]. Хотя число находок с опубликованными фотографиями полости верхнечелюстных синусов или их CT-реконструкциями невелико и даже в работах, специально посвященных анализу их морфологии, не превышает шести-семи образцов (см. напр.: [Zollikofer et al., 2008; Buck et al., 2019]), во всех случаях, когда это позволяет определить детализация изображения, наблюдается глубокое внедрение альвеолярной бухты в альвеолярный отросток верхнечелюстной кости, аналогичное зафиксированному на образце Чагырская 57. Его можно увидеть на находках Гуаттари 1 [Buck et al., 2019, fig. 8]; Ла-Шапель-о-Сен, Ла-Феррасси 1 [Ibid., tabl. S3], Форбский Карьер 1 [Rae, Koppe, Stringer, 2011, fig. 1; Zollikofer et al., 2008], Спи 1 [Schwartz, Tattersall, 1996, fig. 2], Артенак 1 [Mann et al., 2007, fig. 1b]. Это дает возможность предполагать, что как минимум данные индивиды попадают в группу риска развития одонтогенного ХВС. Вероятная предрасположенность к заболеванию наиболее ярко проявляется у индивида Артенак 1, поскольку на опубликованном фото дна его верхнечелюстного синуса наблюдаются поротические изменения и многочисленные отпечатки сосудов [Ibid.]. В данный момент мы воздержимся от констатации наличия у него ХВС, но можно предполагать, что при проведении соответствующих исследований диагноз будет подтвержден. Многочисленность патологий зубочелюстной системы в неандертальских популяциях [Spikins et al., 2019; Sergi, Ascenzi, Bonucci, 1972; Condemi et al., 2012; Topić, Raščić-Konjhodžić,

Sajko, 2012; Lozano et al., 2013; López-Valverde et al., 2012; Dean et al., 2013] дополняет картину и делает вероятность широкого распространения одонтогенного ХВС еще более высокой.

Насколько биологиче ский стресс, связанный с ХВС, был важен для адаптивных стратегий неандертальцев, пока сказать сложно по причине отсутствия необходимого объема данных. Два имеющихся в нашем распоряжении случая повлекли за собой абсолютно различные последствия для заболевших индивидуумов и, соответственно, разную адаптивную нагрузку на популяцию. Предполагается, что обнаруженное у индивида Неандерталь 1 затяжное воспаление в верхнечелюстном синусе, которое, возможно, имело рецидивирующий характер и сопровождалось нагноениями, стало косвенной причиной смерти, поскольку значительно ослабило иммунитет [Schultz, Schmidt-Schultz, 2015, р. 977]. В случае с индивидом Чагырская 57 нет оснований говорить о заметном снижении жизнеспособности, т.к. ХВС у него выражен слабее и, вероятнее всего, протекал с минимальными проявлениями или бессимптомно.

Дополнительной проблемой, осложняющей обсуждение данного вопроса, является отсутствие объективной возможности выявления в среднепалеолитических популяциях свидетельств специального ухода за индивидами с хроническими болезнями, в т.ч. ХВС. Среди неандертальцев известно немало случаев тяжелых травм и заболеваний, при которых выздоровление теоретически подразумевало серьезный вклад соплеменников в уход за больным. Имеются свидетельства возможного употребления в медицинских целях некоторых несъедобных растений, содержащих противовоспалительные и обезболивающие вещества [Hardy et al., 2012]. Также отмечено наличие в зубном камне неандертальцев природных антибиотиков, присутствующих в плесеневых грибах, которые развиваются на растительных остатках [Weyrich et al., 2017]. Однако определить, насколько на выздоровление больного в каждом конкретном случае повлиял целенаправленный уход, а насколько оно было обусловлено индивидуальными особенностями организма и его иммунитета, практически невозможно. Также нельзя соотнести следы целебных растений в зубном камне некоторых индивидов с наличием у них каких-то конкретных заболеваний. Не исключено, что эти растения использовались случайно или с религиозно-магическими целями и их целебные свойства были неизвестны неандертальцам.

Таким образом, анализ морфологии находки Чагыр-ская 57 и имеющихся опубликованных данных позволяет только предполагать возможность анатомической предрасположенности неандертальцев к одонтогенному хроническому верхнечелюстному синуситу, обусловленной более часто встречающимся, чем у современных людей, увеличением альвеолярной бухты вернечелюстного синуса. Оценка влияния этого заболевания на уровень биологического стресса в неандертальских популяциях нуждается в дополнительном анализе на основе более многочисленных материалов.

Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 21-18-00376.