Случай лечения пациента с метахронным центральным раком легкого с использованием фотодинамической терапии

Автор: Вусик М.В., Черемисина О.В., Меньшиков К.Ю., Миллер С.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Случай из клинической практики

Статья в выпуске: 5 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Лечение метахронного рака легких является актуальной проблемой современной клинической онкологии, поскольку полинеоплазии бронхо-легочной системы возникают у 4–10 % пациентов в течение 5 лет после установления первого диагноза. В связи с низкими функциональными резервами у радикально оперированных больных возможности выполнения повторной резекции легких существенно ограничены. В этом случае перспективным представляется применение различных вариантов эндобронхиальной хирургии и терапии, к которым относится фотодинамическая терапия (ФДТ). Цель исследования – представить случай успешного применения ФДТ при лечении метахронного центрального рака легкого, обеспечившего полную регрессию метахронной опухоли и 6-летний безрецидивный период. Описание клинического случая. Пациент Я., 1953 г. р., впервые обратился в НИИ онкологии Томского НИМЦ в 2017 г., при обследовании установлен диагноз: Центральный плоскоклеточный рак верхнедолевого бронха правого легкого, I ст., сT1N0M0. После коррекции выраженной сопутствующей патологии 11.07.17 выполнена радикальная операция в объеме верхней лобэктомии справа с клиновидной резекцией промежуточного и главного бронхов с формированием межбронхиального анастомоза 2/3 и медиастинальной лимфодиссекцией. При динамическом наблюдении признаков прогрессирования заболевания не отмечено, но в июле 2019 г. при контрольном обследовании выявлен метахронный центральный (плоскоклеточный) рак верхнедолевого бронха левого легкого, I ст., сT1N0M0. С учетом выраженной сопутствующей патологии и низких функциональных показателей внешнего дыхания случай был признан функционально нерезектабельным. Учитывая «раннюю» стадию метахронного центрального рака легкого слева, решено провести ФДТ. 22.07.19 проведен сеанс эндобронхиальной ФДТ с применением фотосенсибилизатора фотодитазин по методике, разработанной в нашем институте. При дальнейшем динамическом наблюдении в течение 6 лет признаков рецидива или прогрессирования заболевания не отмечалось. Заключение. Эндобронхиальная ФДТ является методом выбора при лечении метахронного центрального рака легкого у пациентов с высоким уровнем коморбидности и низкими функциональными показателями внешнего дыхания. Применение ФДТ обеспечило длительный безрецидивный период с удовлетворительным качеством жизни и социальную и трудовую реабилитацию.

Метахронный рак легкого, лечение, фотодинамическая терапия, полная регрессия метахронной опухоли, коморбидность

Короткий адрес: https://sciup.org/140312775

IDR: 140312775 | УДК: 616.24-006.6-08 | DOI: 10.21294/1814-4861-2025-24-5-190-197

Текст научной статьи Случай лечения пациента с метахронным центральным раком легкого с использованием фотодинамической терапии

В настоящее время актуальной проблемой онкопульмонологии являются первично-множественные злокачественные опухоли трахео-бронхиального дерева. Риск развития вторых и последующих опухолей у пациентов с уже выявленными опухолями примерно в 1,3 раза выше, чем в общей популяции. Улучшение результатов лечения опухоли первичной локализации, использование аппаратуры экспертного класса для диагностики на этапах динамического наблюдения, а также качественная регистрация в связи с созданием канцер-регистров позволяют повысить частоту выявления первичномножественных злокачественных опухолей (ПМЗО) [1–3].

Центральный метахронный рак легкого наблюдается у 4–10 % радикально пролеченных пациентов с РЛ, находящихся на динамическом наблюдении в сроки от 12 мес до 5 лет после завершения лечения. Ретроспективные исследования показали, что у больных немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) риск развития метахронного первично множественного рака легкого оценивается на уровне 1–2 % в год и в целом составляет около 16 %. Если рассматривать больных, которые переживают более 3 лет после лечения первого НМРЛ, то приблизительно у 15–25 % из них развивается второй метахронный рак легкого [4, 5]. Результаты лечения ПМЗО с поражением легких определяются распространенностью обеих опухолей, сроками и этапностью выявления новообразований, морфологической структурой каждой из них. Важное значение имеют возраст пациента, его соматический статус, коморбидное состояние, осложненное течение опухолевого процесса [6, 7]. В этом случае реализация хирургического вмешательства, являющегося стандартом лечения локализованного НМРЛ, серьезно лимитируется функциональными возможностями бронхо-легочной системы и утратой части паренхимы легких при ранее выполненной радикальной операции. В итоге, функциональные противопоказания для хирургического лечения метахронного центрального РЛ имеются у 30–35 % больных, у пациентов старше 75 лет их доля достигает 50 % [1, 3, 5]. В случае функционально инкурабельного центрального рака легкого возможно применение альтернативных противоопухолевых методов лечения, одним из которых является фотодинамическая терапия (ФДТ) [8, 9]. Авторы, использующие данный метод, отмечают выраженную клиническую эффективность, сочетающуюся с оптимальной переносимостью и низким риском нежелательных явлений, и рекомендуют ФДТ к более широкому использованию, особенно при ранних стадиях злокачественного новообразования [10, 11].

Методика ФДТ осуществляется с использованием экзогенных фотосенсибилизаторов, которые избирательно накапливаются в опухолевой ткани и разрушают раковые клетки, вызывая фотохимические реакции под действием лазерного излучения. В результате взаимодействия происходит образование синглетного кислорода, что ведет к повреждению клеточной мембраны и эндотелия сосудов опухоли, нарушая кровообращение опухоли и стимулируя апоптоз клетки. Достоинствами данного метода лечения являются избирательность поражения опухоли и возможность многократного повторения лечебной процедуры [12].

Нами накоплен клинический опыт лечения 19 пациентов с метахронным раком легкого различной гистологической структуры, у которых имелись противопоказания к повторной радикальной операции. Во всех случаях использовалась разработанная в отделении методика эндобронхиальной ФДТ.

Цель исследования – представить случай успешного применения ФДТ при лечении метахронного центрального рака легкого, обеспечившего полную регрессию метахронной опухоли и 6-летний безрецидивный период.

Описание клинического случая.

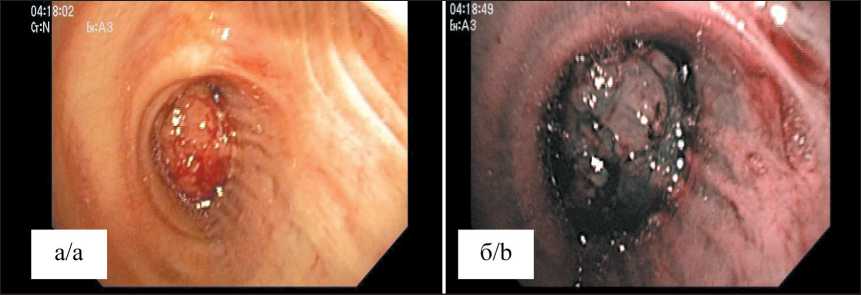

Пациент Я., 1953 г. р., впервые обратился в НИИ онкологии Томского НИМЦ в 2017 г. с жалобами на общую слабость, сухой кашель. При КТ органов грудной клетки с внутривенным контрастным усилением от июня 2017 г. выявлено, что справа просвет верхнедолевого бронха значительно сужен за счет образования, размерами 15,8×27,5 мм, субсегментарные бронхи воздушны. Заключение: КТ-картина может соответствовать опухоли верхнедолевого бронха правого легкого. По данным видеобронхоскопии (10.07.17) отмечается расширение шпоры верхнедолевого бронха справа, в его устье визуализируется бугристая ярко-красная опухоль с налетом некроза, полностью обтурирующая просвет бронха (рис. 1). Биопсия опухоли. При гистологическом исследовании биопсийного материала (№№ 17793 – 820/17, 10.07.17): умеренно дифференцированный неороговевающий плоскоклеточный рак легкого.

По результатам обследования на мультидис-циплинарном консилиуме с участием торакального хирурга, химиотерапевта, радиотерапевта, анестезиолога, кардиолога установлен диагноз: Центральный рак верхнедолевого бронха правого легкого, I ст., сT1N0M0. С учетом выраженной сопутствующей патологии: ХОБЛ I ст., ремиссия; ИБС: стенокардия напряжения ФК 2, мультифокальный атеросклероз: атеросклероз коронарных артерий, состояние после аорто-коронарного шунтирования от 2012 г., атеросклероз аорты и ее ветвей; аневризма инфраренального отдела аорты; стеноз левой почечной артерии, стентирование от 2012 г.; атеросклероз артерий нижних конечностей и головного мозга без значимого стенозирования; Гипертоническая болезнь 3 ст., риск 4; Хроническая церебро-васкулярная болезнь 2 ст., состояние после острого нарушения мозгового кровообращения от 2004 г.; Сахарный диабет 2 типа. Пациент был госпитализирован в отделение торакальной онкологии для предоперационной подготовки. После коррекции сопутствующей патологии 11.07.17 из торакотомного доступа выполнена расширенная верхняя лобэктомия справа, с клиновидной резекцией промежуточного и главного бронхов, с наложением межбронхиального анастомоза 2/3. Медиастинальная лимфо-диссекция. Послеоперационный период протекал без осложнений, выписан в удовлетворительном состоянии на 15-е сут после вмешательства.

Гистологическое исследование операционного материала (№№ 18573–611/17, 17.07.17): умеренно дифференцированный неороговевающий плоскоклеточный рак легкого. Лимфоузлы – антракоз. Граница резекции – без особенностей. Окончательный диагноз: Центральный рак верхнедолевого бронха правого легкого, I ст., рT1N0M0.

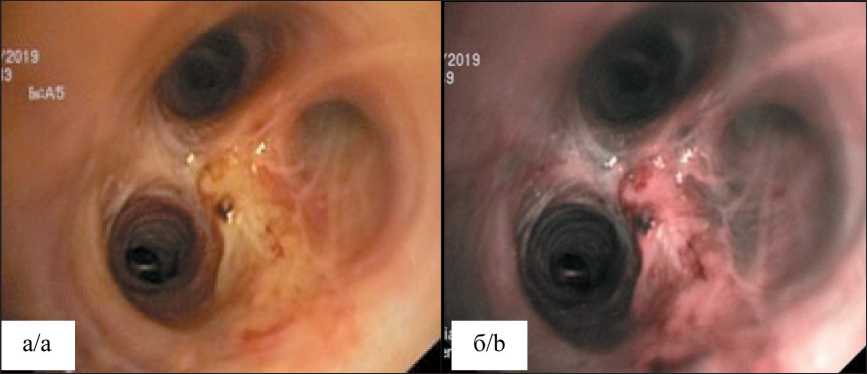

В дальнейшем находился под динамическим наблюдением в НИИ онкологии Томского НИМЦ, контрольные обследования проводились 1 раз в 3 мес. При контрольном обследовании через 12 мес после радикальной операции, по данным КТ органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости – без признаков прогрессирования. При контрольной видеобронхоскопии (ВБС) с дополнительной функцией узкоспектрального режима (NBI) (18.07.18) в трахее на уровне 5-го кольца, по левой боковой стенке выявлено ярко-розовое образование, на широком основании, диаметром до 0,5 см (рис. 2).

Рис. 1. Эндофото: а) опухоль верхнедолевого бронха справа в белом свете; б) опухоль верхнедолевого бронха в режиме NBI. Примечание: рисунок выполнен авторами

Fig. 1. Endophoto: a) tumor of the right lobar bronchus in white light; b) tumor of the right lobar bronchus in narrow-band imaging. Note: created by the authors

Рис. 2. Эндофото: а) папиллома левой стенки трахеи в белом свете; б) папиллома левой стенки трахеи в режиме NBI. Примечание: рисунок выполнен авторами

Fig. 2. Endophoto: a) papilloma of the left wall of the trachea in white light; b) Papilloma of the left wall of the trachea in narrow-band imaging (NBI). Note: created by the authors

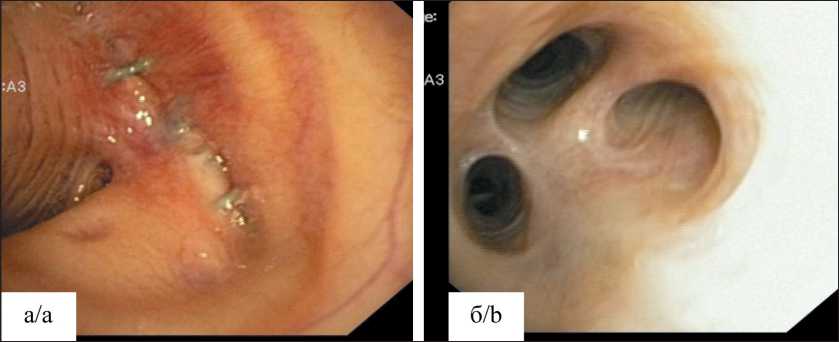

Рис. 3. Эндофото: а) опухоль верхнедолевого бронха слева в белом свете; б) опухоль верхнедолевого бронха слева в узкоспектральном режиме (NBI). Примечание: рисунок выполнен авторами

Fig. 3. Endophoto: a) tumor of the upper lobe bronchus on the left in white light; b) tumor of the upper lobe bronchus on the left in narrow-band imaging (NBI). Note: created by the authors

Биопсия. Заключение: папиллома трахеи. Гистологическое исследование биопсийного материала (№№ 19115–18/17, 16.07.18): пласты многослойного плоского эпителия, без подлежащей стромы, с папилломатозом, дисплазией 3 ст.

Установлен диагноз: Состояние после верхней лобэктомии справа от июля 2017 г. по поводу центрального рака верхнедолевого бронха I ст., сT1N0M0; Солитарная папиллома трахеи. С учетом доброкачественного характера вновь выявленного образования в трахее пациент госпитализирован в отделение торакальной онкологии НИИ онкологии Томского НИМЦ, 18.07.18 в условиях операционной выполнена «холодная» резекция папилломы трахеи с аргоно-плазменной коагуляцией основания новообразования. Выписан в удовлетворительном состоянии на 2-е сут после эндоскопической манипуляции.

При дальнейшем динамическом наблюдении до мая 2019 г. – без признаков прогрессирования заболевания и появления новых неопластических процессов. При контрольной КТ органов грудной клетки с внутривенным контрастным усилением (5.07.19): объём легких справа уменьшен за счет ранее удаленной верхней доли. Оставшаяся часть легочной ткани эмфизематозна с диффузным пневмофиброзом. Очаговых и инфильтративных изменений в легких не выявлено. Трахея – без особенностей. Культя верхнедолевого бронха в норме. Однако при контрольной ВБС (16.07.19) выявлено, что в верхнедолевом бронхе слева, на межсегментарной шпоре B1–3 визуализируется участок инфильтрированной слизистой оболочки, вытянутой формы, ярко-красного цвета. Культя верхнедолевого бронха справа, зона резекции промежуточного и главного бронхов и трахея – без признаков рецидивов. Заключение: состояние после верхней лобэктомии справа от 2017 г., эндоскопического удаления папилломы трахеи от 2018 г., метахронный рак верхнедолевого бронха слева (рис. 3). Биопсия. Гистологическое исследование биопсийного материала (№№ 17858–60/19, 16.07.19): плоскоклеточная карцинома умеренной степени дифференцировки без ороговения.

По результатам обследования на мультидис-циплинарном консилиуме с участием торакального хирурга, химиотерапевта, радиотерапевта, анестезиолога, кардиолога, эндоскописта установ-

Рис. 4. Эндофото: а) состояние после верхней лобэктомии справа; б) состояние через 12 мес после ФДТ верхнедолевого бронха слева, полная регрессия опухоли. Примечание: рисунок выполнен авторами

Fig. 4. Endophoto: a) view after right upper lobectomy; b) view of 12 month after PDT of left upper lobar bronchus, complete tumor regression. Note: created by the authors

лен диагноз: ПМЗО. Метахронный центральный рак верхнедолевого бронха левого легкого, I ст., сT1N0M0; состояние после верхней лобэктомии справа от июля 2017 г. по поводу центрального рака верхнедолевого бронха I ст., сT1N0M0; эн-досокпического удаления солитарной папилломы трахеи от июля 2018 г. С учетом ранее перенесенных оперативных вмешательств, выраженной сопутствующей патологии, описанной выше, возраста и низких функциональных показателей внешнего дыхания радикальная операция в объеме верхней лобэктомии слева нецелесообразна. Учитывая «раннюю» стадию метахронного центрального рака легкого слева решено провести ФДТ. Согласие пациента на данный вид специализированной помощи получено.

Пациент госпитализирован в отделение торакальной онкологии НИИ онкологии Томского НИМЦ. В условиях эндоскопического отделения 22.07.19 проведен сеанс ФДТ по методике, разработанной в нашем институте [13]. Фотосенсибилизатор фотодитазин вводился внутривенно капельно в дозе 0,75 мг на 1 кг массы тела за 2–2,5 ч до сеанса ФДТ. Доставка лазерного света к опухолевой ткани осуществлялась с помощью гибких моноволоконных торцевых световодов с цилиндрическим диффузором длиной 2 см во время проведения видеобронхоскопии через рабочий канал аппарата. Обработка опухолевой массы проводилась лазерным излучением с длиной волны 662 нм и выходной мощностью 1,3 Вт. Общее количество используемой энергии лазерного излучения составляло 200 Дж. Выписан в удовлетворительном состоянии на 2-е сут после сеанса ФДТ. При контрольном ВБС-обследовании (10.09.19) в зоне ранее проведенной ФДТ определяется белесоватый рубец. Биопсия. Гистологическое исследование биопсийного материала (№№ 24567/19, 16.09.19): фрагменты грануляционной ткани с явлениями отека.

При контрольной ВБС через 12 мес после ФДТ (27.07.20): слизистая оболочка трахеи умеренно гиперемированная, на уровене 5-го кольца визуализируется участок рубцовой ткани. Карина трахеи острая. Слева все бронхи визуализируются до субсегментов. В верхнедолевом бронхе – слизистая оболочка межсегментарной шпоры и устьев сегментарных бронхов бледно-розовая, без признаков опухоли. Справа – зона резекции промежуточного и главного бронхов без признаков опухоли (рис. 4).

При дальнейшем динамическом наблюдении признаков прогрессирования метахронного рака легких и папилломатоза трахеи не выявлено. На момент написания статьи пациент жив, социально реабилитирован, продолжает работать по основной специальности.

Обсуждение

В клинической онкологии устойчивым трендом последних десятилетий является увеличение случаев первично-множественных злокачественных новообразований, поражающих как органы, относящиеся к различным функциональным системам, так и однородные анатомические структуры. Среди последних наиболее часто встречаются синхронные и метахронные опухоли трахео-бронхиального дерева и толстой кишки [14, 15].

К причинам, вызывающим увеличение числа ПМЗО, относятся улучшение результатов лечения первых новообразований при метахронных полинеоплазиях, совершенствование методов диагностики как при первичном обращении, так и на этапах мониторинга после завершения лечения, увеличение средней продолжительности жизни населения и др. В частности, при ПМЗО бронхолегочной системы возможность обнаружения очагов метахронного центрального РЛ увеличивается при дополнении стандартной видеобронхоскопии в белом свете такими методиками, как методика

NBI и флюоресцентная бронхоскопия. Результаты многоцентровых клинических исследований показали, что при комбинации данных методик частота выявления раннего центрального РЛ повышается до 80 % [16, 17].

В связи с этим остро встает проблема реализации радикального лечения, особенно у больных с метахронными ПМЗО в том же органе, когда постхирургическая утрата паренхимы значительно снижает функциональные резервы и лимитирует выполнение повторной радикальной резекции [18]. Кроме того, у значительной части больных, особенно пожилого возраста, с возникновением второй и далее по счету метахронной полинеоплазии увеличивается коморбидная нагрузка. Наличие состояния «функциональной нерезектабельности» приводит к необходимости применения более функционально щадящих методов противоопухолевого воздействия. С этих позиций, особенно при наличии метахронного рака ранних стадий, интерес клиницистов-онкологов привлекают эндоскопические методики с применением ФДТ [9, 10, 19]. По мнению ряда исследователей, использование ФДТ в самостоятельном виде не предусматривает противоопухолевого воздействия на зону регионарного метастазирования, что ставит под сомнение радикальность данного вида лечения. Однако результаты применения современных технологий ФДТ позволяют сделать вывод, что данный вид лечения становится методом выбора для пациентов с высоким уровнем коморбидности, большим риском тяжелых послеоперационных осложнений и при наличии метахронного центрального РЛ [19, 20].

Представленный случай демонстрирует достаточную эффективность ФДТ при лечении первично-множественных метахронных злокачественных центральных опухолей легких, когда традиционные методы противоопухолевого лечения функционально противопоказаны. Разработанная методика с применением фотосенсибилизатора