Случай парадоксальной церебральной воздушной эмболии при удалении вестибуллярной шванномы (Клинический случай)

Автор: Шнякин П.Г., Руденко П.Г., Довбыш Н.Ю., Гаврилова А.О., Федорченко М.А., Крючкова И.Ч.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Нейрохирургия

Статья в выпуске: 2 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен клинический случай развития массивной парадоксальной эмболии при удалении большой вестибулярной шванномы. Продемонстрировано одно из осложнений, возникающих при нейрохирургических операциях, выполняемых в положении пациента сидя. В данном клиническом случае на фоне воздушной эмболии мозговых сосудов сформировались множественные очаги церебральной ишемии, которые представляют интерес преимущественно за счет корковой локализации сформировавшихся множественных очагов, что определило быстрый регресс грубого послеоперационного неврологического дефицита.

Венозная воздушная эмболия, парадоксальная эмболия, вестибуллярная шваннома

Короткий адрес: https://sciup.org/149148496

IDR: 149148496 | УДК: 616–005.7 | DOI: 10.15275/ssmj2102156

Текст научной статьи Случай парадоксальной церебральной воздушной эмболии при удалении вестибуллярной шванномы (Клинический случай)

EDN: OHKRTK

нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко» Минздрава России сравнили результаты операций на ЗЧЯ и пинеальной области, выполненных в различных положениях: 53 — в положении сидя, 56 — в горизонтальном положении. ВВЭ зафиксирована в 40% случаев у пациентов, оперированных сидя, и ни в одном наблюдении у пациентов, находившихся в горизонтальном положении [4].

При этом некоторые авторы считают, что риск операций в положении сидя слишком преувеличен, а клинически значимая ВВЭ встречается редко. По данным S. Jadik и соавт., после нейрохирургических вмешательств в положениях сидя и полусидя (187 пациентов) ВВЭ развилась в 1,6% случаев,

при этом только в 0,5% случаев со значимым падением артериального давления [5]. B. T. Himes и соавт. провели анализ 1792 операций, выполненных в положении сидя, и зафиксировали случаи воздушной эмболии в 4,7% случаев, однако только 1,06% пациентов потребовались дополнительные пособия интенсивной терапии [6].

У пациентов с открытым овальным окном (ООО), встречающимся в 10-30% случаев в популяции, может развиться парадоксальная воздушная эмболия (ПВЭ). В этом случае воздух из венозных синусов попадает во внутреннюю яремную вену, оттуда — в правое предсердие, а далее через ООО — в левые отделы сердца с распространением по сосудам большого круга кровообращения, в том числе в церебральные артерии, вызывая их окклюзию и ишемию [7–9]. Имеются клинические наблюдения ПВЭ в церебральные сосуды при операциях на ЗЧЯ в положении сидя, закончившиеся летальным исходом из-за развития множественных зон церебральной ишемии [10, 11].

Цель — представление клинического случая развития ПВЭ с формированием множественных зон корковой ишемии у пациентки, прооперированной по поводу вестибулярной шванномы.

Информирование согласие от пациента на публикацию данных из истории болезни получено.

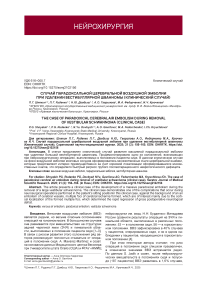

Описание клинического случая. Пациентка В. 35 лет поступила с жалобами на чувство онемения, покалывания, бегания мурашек в области правой половины лица, чувство дискомфорта в правом глазу, снижение слуха на правое ухо, боль в затылочной области ноющего характера, головокружение. Известно, что постепенное снижение слуха отмечает в течение нескольких лет, а ухудшение состояния с появлением онемения лица — в течение последнего года. По данным магнитно-резонансной томографии диагностирована опухоль правого мостомозжечкового угла — вестибулярная шваннома IVB по классификации M. Samii справа, с грубой компрессией моста головного мозга. Максимальный размер опухоли — 3,2 см (рис. 1).

В неврологическом статусе при поступлении: сознание ясное, ориентирована в личности, месте и времени. Зрачки D=S, фотореакции живые. Поля зрения не изменены. Глазодвигательных нарушений нет. Нистагма нет. Болевая гипестезия правой половины лица. Снижен корнеальный рефлекс справа. Точки выхода ветвей тройничного нерва безболезненны. Лицо симметрично. Гипокузия AD. Глотание, фонация сохранены. Вкусовая чувствительность в норме. Глоточный рефлекс в норме. Язык по средней линии. Парезов конечностей нет. Мышечная сила 5 баллов, мышечный тонус в норме. Сухожильные рефлексы с рук и ног D=S, умеренно оживлены. Нарушений поверхностной и глубокой чувствительности не выявлено. Координаторные пробы выполняет с промахиванием и легкой интенцией справа. В позе Ромберга шаткость, больше вправо. Ригидности мышц затылка нет. Симптом Кернига отрицательный. Тазовые функции не нарушены.

С учетом наличия опухоли головного мозга, вызывающей масс-эффект и компрессию ствола, пациентке В. было показано хирургическое лечение.

Выполнена операция: костно-пластическая трепанация ЗЧЯ ретросигмовидным доступом справа в положении сидя, микрохирургическое удаление вестибулярной шванномы под нейрофизиологическим контролем.

Этапы доступа и трепанации ЗЧЯ выполнены без технических сложностей. Твердая мозговая оболочка (ТМО) вскрыта подковообразно, основанием к сигмовидному синусу. Полушарие мозжечка отечно, пролабирует в дефект ТМО. После выведения ликвора из базальных цистерн выбухание полушария уменьшилось, осуществлен доступ в правый мостомозжечковый угол. Визуализирована опухоль (вестибулярная шваннома), исходящая из внутреннего слухового прохода и грубо компремирующая мост, правую среднюю ножку мозжечка и правое полушарие мозжечка. Опухоль имеет солидную структуру, четко отграничена от окружающей мозговой ткани, окружена рыхлой капсулой серого цвета. Капсула опухоли вскрыта. С помощью микроинструментария проведена внутренняя декомпрессия опухоли. Под увеличением 12,5 (микроскоп OPMI Pentero, Carl Zeiss Meditec AG, Германия) с использованием нейрофизиологического мониторинга выполнено

Рис. 1. Результаты магнитно-резонансной томографии пациентки В.: опухоль правого мостомозжечкового угла — вестибулярная шваннома IVB по Samii справа, с грубой компрессией моста

микрохирургическое выделение и удаление капсулы опухоли от полушария мозжечка, моста, отделение от тройничного нерва, а также нервов акустико-фациальной и каудальной групп.

Во время выполнения основного этапа операции отмечены 4 эпизода воздушной эмболии. Второй эпизод длительный — до 50 мин, со снижением EtCO2 до 17–18 мм рт. ст. и уменьшением показателей артериального давления до 80/59 мм рт. ст. Проводили инотропную поддержку Стелфрином 0,6->0,3->0,15->0 мкг/кг/мин.

На периоды развития эпизодов эмболии операцию приостанавливали с проведением неоднократной визуализации кости, ТМО и мягких тканей, в том числе выполняли пробы Вальсальвы. Явных источников ВВЭ не выявлено. Кость неоднократно дополнительно промазывали воском, а мягкие ткани и ТМО орошали физиологическим раствором. Завершить операцию и перевести пациента в положение лежа не представлялось возможным из-за выполнения основного этапа операции — отделения капсулы опухоли от моста и черепных нервов.

Общее время операции составило 245 мин. Пациентка переведена в отделение нейрореанимации в состоянии медикаментозной седации, на продленной искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

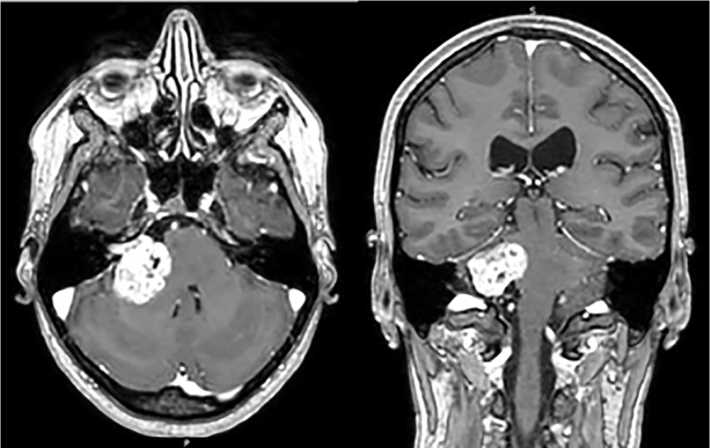

Ввиду длительного периода пробуждения пациентке выполнена мультиспиральная компьютерная томография головного мозга, по результатам которой определялась формирующаяся зона ишемии в парасагиттальных отделах левой теменной доли (рис. 2).

Вечером пациентка экстубирована, в ясном сознании. Жаловалась на отсутствие зрения и отсутствие движений в правых конечностях, больше в ноге. В неврологическом статусе: зрачки D=S, фотореакции живые, зрительные нарушения с двух сторон по типу корковой слепоты. Лицо асимметрично, сглажена правая носогубная складка. В двигательной сфере отмечается плегия в правой ноге, сила в правой руке — 1–2 балла. В левых конечностях сила сохранена. Сухожильные рефлексы с рук и ног D>S, умеренно оживлены. Снижение глубокой чувствительности в правых конечностях, больше в ноге. Координаторные пробы с промахиванием и легкой интенцией справа.

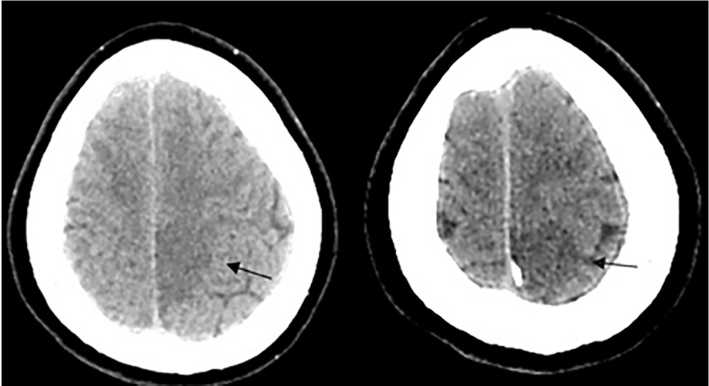

Выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга. В режиме DWI определены множественные зоны ограничения диффузии в области обоих полушарий мозжечка, лобной, височной, теменной и затылочных долей с двух сторон (рис. 3).

Данное состояние расценено как развитие ПВЭ. Для выявления ООО пациентке выполнена чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭхоКГ). Данных, свидетельствующих о наличии ООО, не получено.

Пациентке проводили курс консервативной терапии. Со 2-го дня стала отмечать восстановление зрения, появились движения в правых конечностях.

На момент выписки зрение полностью восстановилось, сила в правой руке наросла до 5 баллов, в ноге — до 4 баллов. Сохраняются небольшие ко-ординаторные нарушения. Пациентка направлена на дальнейшую реабилитацию.

Обсуждение. Интерес к ВВЭ в нейрохирургии несколько снизился в последние десятилетия, о чем свидетельствует уменьшение количества научных публикаций по данной проблеме, большинство из которых датируется 1970–1990-ми гг. Это может быть связано с тем, что нейрохирурги стали меньше оперировать пациентов в положении сидя. При этом частота проведения операций в этом положении отличается в разных странах. В Японии операции в положении сидя сведены к минимуму, в то время как в Великобритании их частота достигает 27% [12].

Нейрохирурги, отстаивающие операции в положении сидя, ссылаются на ряд преимуществ такого положения: обеспечение нормального венозного дренажа из полости черепа, гравитационный отток крови и ликвора из раны, в ряде случаев лучший обзор и удобство работы, особенно при больших и гигантских опухолях. Кроме того, анестезиологи отмечают, что в положении пациента сидя улучшается проведение ИВЛ за счет снижения внутригрудного давления [13].

Сторонники хирургии ЗЧЯ в положении сидя для повышения безопасности процедуры рекомендуют до операции обследовать пациентов на наличие ООО, а при проведении вмешательства выполнять ЧПЭхоКГ, способную обнаружить пузырьки воздуха размером от 5 до 10 нм [14]. В статье 2022 г. F. M. Konrad и соавт. указывают на то, что интраоперационно ВВЭ в результате проведения ЧПЭхоКГ диагностируется в 86% случаев, когда изменений показателей капнометрии еще не наблюдается [15].

В исследовании Е. П. Ананьева и соавт., выполненном в 2016 г., в качестве лечебных и профилактических мероприятий ВВЭ, указываются умеренная

Рис. 2. Результаты мультиспиральной компьютерной томографии головного мозга пациентки В. в режиме DWI: зона формирующейся ишемии в парасагиттальных отделах левой теменной доли (указана стрелками)

Рис. 3. Результаты магнитно-резонансной томографии пациентки В. в режиме DWI: множественные очаги ограничения диффузии в супра- и субтенориальных структурах с обеих сторон

гиперкапния с PaCO2 43–45 мм рт. ст. и применение компрессии яремных вен с помощью надувного шейного турникета [10].

В нашем случае массивность ВВЭ в первую очередь вызвала предположение о наличии у пациентки ООО. Однако по результатам послеоперационной ЧПЭхоКГ ООО выявлено не было. Стоит отметить, что, по данным литературы, ЧПЭхоКГ является весьма операторзависимым методом, поэтому диагностика ООО возможна не всегда. Кроме того, ООО может функционировать только в условиях повышенного внутригрудного давления при проведении ИВЛ [10]. Подобно нашему наблюдению, G.A. Maragkos и со-авт. в 2019 г. представили случай развития ПВЭ у пациента, которому выполнялось удаление опухоли пинеальной области в положении сидя. На фоне воздушной эмболии мозговых сосудов сформировались множественные очаги церебральной ишемии. Однако по данным дооперационной ЧПЭхоКГ (с пробой Вальсальвы) и интраоперационной ЧПЭхоКГ ООО у пациента диагностировано не было [9]. Следует отметить, что развитие ПВЭ у пациентов без ООО возможно через анастомозы между системой сосудов легочной артерии и бронхиальных вен [13].

При развитии ВВЭ рекомендуется приостановить вмешательство и найти возможный источник эмболии. Необходимо замазать костные края воском, перекрыть рану влажными салфетками, обильно орошать рану физиологическим раствором, чтобы заместить свободное пространство жидкостью, а также компремировать яремные вены. Параллельно выполняется поддержка гемодинамики инотропными препаратами и проведение вентиляции с подачей 100% кислорода. Если нестабильность гемодинамики сохраняется, то следует перевести пациента в горизонтальное положение, а в ряде случаев — закончить вмешательство на любом из этапов [16].

Это классические действия, прописанные в нейрохирургических руководствах. Вместе с тем в реальной практике возможность остановить операцию представляется не всегда. В нашем случае эпизоды ВВЭ развились в периоды отделения капсулы опухоли от моста, сосудов и черепных нервов. Прекращение операции на этом этапе могло быть сопряжено с развитием других осложнений, в первую очередь потенциально смертельного кровоизлияния.

В представленном наблюдении вызывает интерес массивность развившейся ПВЭ с формированием множественных корковых очагов ишемии в супра- и субтенториальных структурах с обеих сторон. Первично у пациентки развился тяжелый неврологический дефицит в виде гемиплегии и двусторонней корковой слепоты. Однако в динамике со 2-х суток отмечался значительный регресс неврологической симптоматики, с почти полным восстановлением функций к моменту выписки. Такое, как правило, не наблюдается при окклюзии проксимальных церебральных артерий, с поражением коры и белого вещества головного мозга. Возможно, это обусловлено, с одной стороны, окклюзией небольших конечных корковых ветвей мелкими воздушными эмболами, с другой — развитой сетью коллатеральных анастомозов, что, вероятно, и определило быстрое восстановление функций организма.

Заключение. Таким образом, при нейрохирургических операциях, особенно проводимых в положении пациента сидя, важно быть настороженным по поводу возможного развития ПВЭ с формированием очагов церебральной ишемии и грубого неврологического дефицита. При этом, согласно представленному клиническому наблюдению, необходимо учитывать вероятность возникновения ПВЭ как в случаях ООО, так и при наличии анастомозов между системами сосудов легочной артерии и бронхиальных вен. Членам операционной бригады нужно иметь в виду возможность развития подобных осложнений и быть готовыми к своевременной фиксации и борьбе с ними. Следует помнить о том, что визуализация источника воздушной эмболии может представлять определенные сложности, а перевод пациента в горизонтальное положение и остановка операции возможны далеко не всегда.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.