Случай симультанной операции по поводу ишемической болезни сердца и новообразования легкого

Автор: Козлов Борис Николаевич, Миллер Сергей Викторович, Панфилов Дмитрий Сергеевич, Добродеев Алексей Юрьевич, Кузнецов Михаил Сергеевич, Тузиков Сергей Александрович, Сондуев Эрдени Леонидович, Юмов Евгений Леонидович

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 1 т.29, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлен клинический случай симультанного хирургического лечения многососудистой коронарной патологии и впервые выявленного новообразования верхушки легкого с удовлетворительным клиническим результатом и неосложненным послеоперационным периодом.

Симультанное хирургическое лечение, ишемическая болезнь сердца, опухоль легкого

Короткий адрес: https://sciup.org/14919918

IDR: 14919918 | УДК: 616-06

Текст научной статьи Случай симультанной операции по поводу ишемической болезни сердца и новообразования легкого

В настоящее время во всем мире заболеваемость ишемической болезнью сердца (ИБС) и рака легкого имеет тенденцию к увеличению, что связано, прежде всего, с неправильным образом жизни. По данным разных авторов, такие нозологии, как ИБС и рак легкого, сочетаются в 7–10% случаев, а пик заболеваемости приходится на возраст 50–60 лет [3, 6].

Хирургический метод лечения рака легкого является наиболее эффективным, но с определенным риском развития серьезных осложнений, который многократно увеличивается при наличии патологии сердца [2]. Установлено, что операционный риск легочной операции может быть уменьшен у пациентов с предварительной реваскуляризацией миокарда и коррекцией клапанного аппарата сердца.

Внедрение в клиническую практику современных методов обследования и хирургического лечения тяжелых сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний увели- чивает число радикально оперированных больных раком легкого, позволяя достичь наилучших ближайших и отдаленных результатов лечения [1]. Так, 3- и 5-летняя выживаемость радикально оперированных больных составила 55,7 и 39% соответственно. Частота развития послеоперационных осложнений и летальности при одномоментных вмешательствах составила 62,5 и 12,5%, а при последовательной тактике – 56,7 и 3,3% соответственно.

По данным В.А. Порханова с соавт. [3], выживаемость таких у больных после симультанных операций на сердце и легком достоверно не отличается от общеизвестных цифр (общая 5-летняя выживаемость составила 35%, медиана выживаемости – 41 мес.) и соотносится со стадией заболевания. Уровень рецидива симптомов стенокардии через 1, 3 года и 5 лет после проведенной реваскуляризации составил 2,6; 4,2 и 7,5% соответственно. Однако, несмотря на имеющийся мировой опыт хирургического лечения пациентов, страдающих ИБС и раком легкого,

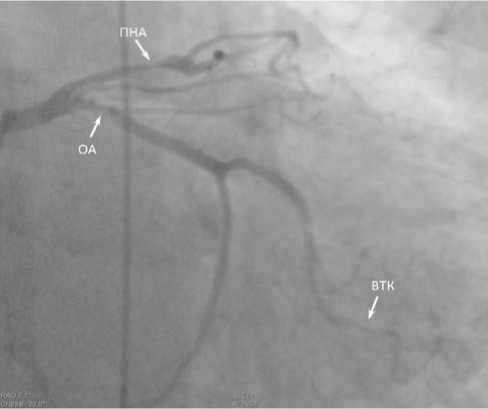

Рис. 1. Атеросклеротическое поражение коронарного русла. ПНА – стеноз передней нисходящей артерии 75%, ОА – стеноз огибающей артерии 70%, ВТК – стеноз ветви тупого края 75%

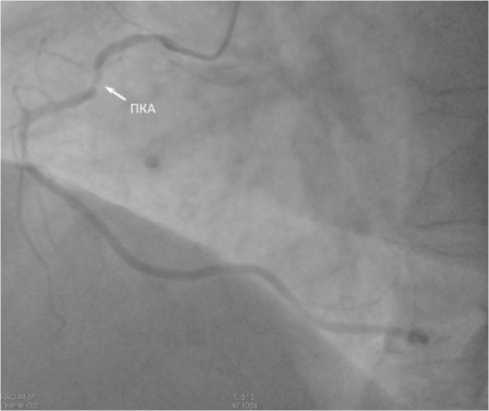

Рис. 2. Атеросклеротическое поражение коронарного русла. ПКА – стеноз правой коронарной артерии 75%

до настоящего времени обсуждаются варианты лечебной тактики у данного контингента больных [1, 3–5]. В частности, имеет практическое значение выбор адекватного доступа для выполнения комбинированной операции, этапность и временной интервал симультанных оперативных вмешательств, влияние искусственного кровообращения на развитие и прогрессирование онкологического процесса. В связи с этим приводим собственное клиническое наблюдение.

Пациентка Д., 62 лет, поступила на обследование и лечение в отделение сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ “НИИ кардиологии” СО РАМН 11.04.13 г. с жалобами на давящие, сжимающие боли за грудиной, возникающие при ходьбе в обычном темпе на расстояние 300 метров, проходящие после использования нитроспрея через 3– 5 мин, одышку смешанного характера при ходьбе, повышение артериального давления до максимальных значений 220/110 мм рт. ст., сопровождающееся головной болью.

Из анамнеза известно, что у пациентки отмечается повышение артериального давления в течение последних 10 лет. Антигипертензивные препараты принимала нерегулярно. В сентябре 2011 г. впервые перенесла затяжной стенокардитический приступ. Была госпитализирована в кардиологический стационар с диагнозом инфаркта миокарда передне-боковой стенки без зубца Q. После выписки у пациентки сохранялись давящие боли за грудиной при ходьбе на расстояние 300 метров, снижение толерантности к физическим нагрузкам. В связи с этим пациентке была выполнена коронарография. По результатам исследования было выявлено многососудистое поражение коронарного русла: стеноз передней нисходящей артерии в средней трети 75%, стеноз огибающей артерии до 70%, стеноз 1-й ветви тупого края 75%, стеноз правой коронарной артерии в средней трети 75% (рис. 1, 2). На основании данных коронарографии пациентка была госпитализирована в кардиохирургический стационар для проведения оперативного лечения.

Объективный осмотр при поступлении: кожа и слизистые физиологической окраски, умеренно развит подкожно жировой слой, тонус мышц сохранен, кости и суставы без деформаций. Грудная клетка нормостеническая с коробочным перкуторным звуком над всеми отделами легких, аускультативно дыхание жесткое. Частота дыхательных движений – 17 в мин. Границы сердца не увеличены, тоны ритмичные, приглушены, частота сердечных сокращений – 60 уд./мин, дефицита пульса нет. Определяется акцент II на аорте. Пульсация на артериях всех уровней сохранена, отчетливая. Артериальное давление на правой руке 110/70 мм рт. ст., на левой руке – 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации, увеличен в объеме за счет подкожно жировой клетчатки. Печень не выступает из-под края реберной дуги. Отеков нет.

В клинике проведены общеклинические анализы. Отклонений от нормальных значений нет. По данным эхокардиографии, камеры сердца не расширены (КДО 99 мл, КСО 33 мл), нарушений локальной сократимости не выявлено (фракция выброса ЛЖ в В-режиме 67%), определяется небольшой кальциноз створок аортального клапана (пиковый градиент 6 мм рт. ст.), стеноза и регургитации нет. Остальные клапаны функционируют нормально. При ультразвуковом исследовании сонных артерий определяются циркулярные неоднородные бляшки с обеих сторон со стенозированием устья внутренней сонной артерии справа 15%, слева 55%. Стенозов в бедренных артериях не выявлено. Спирография отклонений от нормы не выявила.

По данным рентгенографии органов грудной клетки выявлен участок уплотнения в сегментах 1–2 верхней доли левого легкого средней интенсивности неправильной формы размером 2х2,1 см с нечеткими контурами и неоднородной структуры. Для дифференциальной диагностики образования выполнена компьютерная томография органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием, которая подтвердила рентгено-

Рис. 3. Новообразование в верхней доле левого легкого. Стрелкой указано анатомо-топографическое расположение (аксиальный срез)

Рис. 4. Новообразование в верхней доле левого легкого. Стрелкой указано анатомо-топографическое расположение (фронтальный срез)

логическую находку. Плотность выявленного фокуса мягкотканная до 45–50 ЕД, структура неоднородная, без признаков распада, обызвествлений. Накопления контраста в утолщенной костальной плевре не отмечено (рис. 3, 4).

Пациентка проконсультирована онкологом. Пациентка дообследована по онкологической программе. Признаков метастазирования нет.

После обследования был сформулирован диагноз, основной комбинированный: ишемическая болезнь сердца; стенокардия напряжения ФК II; постинфарктный кардиосклероз (09.2011 г.); стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. Н I, NYHA II; периферический рак верхней доли левого легкого. T3N0M0на фоне артериальной гипертонии III степени (с достигнутым целевым уровнем артериального давления), гиперхолестеринемии, ожирения I степени. Сопутствующий диагноз: атеросклероз сонных артерий; хроническая ишемия головного мозга II степени; хроническая обструктивная болезнь легких I степени, ремиссия; хронический гастрит в фазе ремиссии; состояние после оперативного лечения по поводу хронического геморроя, парапроктита (1985 г.).

По результатам консилиума кардиохирургов, онкологов и кардиологов пациентке было предложено симультанное оперативное лечение в объеме аортокоронарного шунтирования и резекция верхушки левого легкого. Риск оперативного вмешательства по Euroscore составил 5 баллов (4,08% по логарифмической шкале).

07.05.13 г. пациентке было выполнено оперативное лечение в объеме лобэктомии слева в сочетании с мамма-ро-, аортокоронарным шунтированием. Через срединную стернотомию был обеспечен доступ к сердцу и корню левого легкого (с целью минимизации операционной травмы). Первым этапом была выполнена ревизия верхушки левого легкого и корня. В верхней доле легкого выявлена опухоль до 3 см в диаметре плотной консистенции с прорастанием в висцеральную плевру. Диаметр прикорневых лимфатических узлов и узлов переднего средостения – 1 см. Выполнена тонкоигольная пункция опухоли для цитологического экспресс-анализа, по данным которого диагностирован низкодифференцирован- ный мелкоклеточный рак. Принято решение о проведении верхней лобэктомии. Произведена верхняя лобэктомия слева с медиастинальной лимфодиссекцией. Гемостаз, аэростаз. Макропрепарат на разрезе серого цвета, в корне доли и средостенные узлы 1 см в диаметре. Вторым этапом выполнено аутовенозное аортокоронарное шунтирование задней межжелудочковой артерии, 1-й ветви тупого края, маммарокоронарное шунтирование передней нисходящей артерии в условиях искусственного кровообращения и фармакохолодовой кардиоплегии. 2-я ветвь тупого края признана нешунтабельной вследствие малого диаметра (менее 1 мм), остальные шунтируемые артерии достаточного диаметра (1,5–2 мм). По завершении операции дренированы полость перикарда, переднее средостение и левая плевральная полость во 2 и 7-м межреберьях. Операция закончена выполнением металлостеосинтеза грудины и послойным ушиванием раны. Результат патогистологического и иммуногистохимического исследования макропрепарата: плоскоклеточный рак легкого низкой степени дифференцировки без метастазов в лимфатические узлы.

Послеоперационный период протекал гладко. Пациентка была экстубирована спустя 8 ч после окончания операции, устойчивая гемодинамика без инотропной поддержки на фоне средних доз пентамина. На следующие сутки удалены средостенный, перикардиальный и плевральный дренаж во 2-м межреберье. Дренаж в 7-м межреберье удален на 5-е сутки. Дыхание справа выслушивается над всеми отделами, слева – над передними отделами ослаблено, в базальных отделах сохранено. По данным рентгенографии органов грудной клетки воздуха в средостении, инфильтративных изменений в легких не выявлено. Пациентка выписана из стационара в удовлетворительном состоянии на 18-е сутки после операции. Заживление ран первичным натяжением.

Таким образом, выполнение симультанных операций на сердце и легком, осуществленных из срединной стернотомии, в условиях искусственного кровообращения является эффективным методом хирургической помощи пациентам с диагностированной начальной стадией рака легкого и выраженным атеросклеротическим поражением коронарного русла.

Список литературы Случай симультанной операции по поводу ишемической болезни сердца и новообразования легкого

- Давыдов М.И., Акчурин Р.С., Герасимов С.С. и др. Хирургическое лечение больных раком легкого с тяжелыми сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями//Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. -2012. -№ 7. -С. 18

- Добродеев А.Ю., Завьялов А.А., Тузиков С.А. и др. Рак легкого: 25-летний опыт хирургического и комбинированного лечения//Вопросы онкологии. -2010. -Т. 56, № 2. -С. 201-205.

- Порханов В.А., Барбухатти К.О., Кононенко В.Б. и др. Симультанные операции на открытом сердце у больных раком легкого//Онкохирургия. -2012. -Т. 4, № 3. -С. 7381.

- Dyszkiewicz W., Jemielity M., Piwkowski C. et al. The early and late results of combined off-pump coronary artery bypass grafting and pulmonary resection in patients with concomitant lung cancer and unstable coronary heart disease//Eur. J. Cardiothorac. Surg. -2008. -Vol. 34, No. 3. -P. 531-535.

- Mariani M.A., van Boven W.J., Duurkens V.A.M. et al. Combined off-pump coronary surgery and right lung resections through midline sternotomy//Ann. Thorac. Surg. -2001. -Vol. 71. -P. 1343-1344.

- Reicher-Reiss H., Jonas M., Goldbourt U. et al. Selectively increased risk of cancer in men with coronary heart disease//Am. J. Cardiol. -2001. -Vol. 87, No. 4. -P. 459-462.