Случай системного заболевания соединительной ткани у представителя пазырыкской культуры Горного Алтая

Автор: Аристова Е.С., Чикишева Т.А., Поздняков Д.В., Елясин П.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Статья в выпуске: 3 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Проведено комплексное антропологическое и палеопатологическое обследование скелета мужчины из погр. 1 кург. 1 могильника Ак-Алаха-1 пазырыкской культуры. Археологический контекст погребения свидетельствует о довольно высоком социальном статусе этого человека. Методом антропологической реконструкции восстановлена его внешность. Сочетание краниометрических и соматологических признаков позволяет сделать вывод о принадлежности мужчины к брахикранному европеоидному антропологическому типу. Подобный комплекс черт является базовым компонентом в антропологическом составе мужского населения Волго-Уралья и территории Западного Казахстана в VI-III вв. до н.э. Установлено, что мужчина страдал системным заболеванием соединительной ткани, в результате которого патологический процесс захватил практически все отделы скелета. Дано подробное описание его состояния, т.к. обнаруженная картина проявлений соединительнотканной деструкции уникальна. Комплекс выявленных патологий анатомических структур скелета позволяет диагностировать заболевание, которым страдал погребенный, как диффузный идиопатический скелетный гиперостоз. Он мог быть вызван серьезными нарушениями метаболических и эндокринных процессов. Судя по антропологическому типу мужчины, Горный Алтай не был регионом, где он родился и к условиям которого был адаптирован генетически. Возможно, поэтому его ревматологическое заболевание имеет такой масштабный генерализованный характер. Кроме того, оно усугублено поражением поясничного отдела позвоночника и костей таза остеопорозом 4-й степени и тяжелой травмой костей плечевого пояса.

Пазырыкская культура, горный алтай, антропологическая реконструкция, ревматические заболевания, диффузный идиопатический скелетный гиперостоз

Короткий адрес: https://sciup.org/145146900

IDR: 145146900 | УДК: 572+902+616 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.3.140-152

Текст научной статьи Случай системного заболевания соединительной ткани у представителя пазырыкской культуры Горного Алтая

Следы болезней соединительной ткани опорно-двигательного аппарата (мышечных сухожилий, синовиальных оболочек суставов, связок, хрящевой и костной ткани) являются наиболее часто фиксируемым маркером при палеопатологическом обследовании антропологических материалов из древних погребений. В современной медицине такие заболевания классифицируются как ревматические. Их общим и наиболее характерным признаком является поражение суставов внеосевого и осевого скелета воспалительного характера. Число нозологических форм и синдромов чрезвычайно велико: по данным разных авторов, от 150 [Ад-жигайтканова, 2013, с. 5] до 200 [Турдиалиева и др., 2015, с. 228]. При системных заболеваниях соединительной ткани отсутствуют специфические места, поражаемые болезнью, и патологический процесс может захватывать любые органы и любой отдел скелета.

В рассматриваемом в статье случае мишенью болезни стал весь скелет, что и побудило нас дать подробное описание его состояния. Уникальная картина проявлений соединительнотканной де струкции будет полезна и в аспекте медицины, и в контексте антропологии. Во врачебной практике человек не может быть подвергнут тотальному рентгенографированию, т.к. при таком обследовании будут превышены допустимые нормы облучения. Тем интереснее получить наглядную информацию о масштабах распространения по скелету патологических изменений и о тех их локализациях, которые не входят в классические списки основных критериев, дифференцирующих воспалительные ревматоидные заболевания. В фокусе антропологического подхода такая информация может использоваться для обоснования предположений об отдельных аспектах социальных отношений, обеспечивавших более или менее достойное существование членов групп пазырыкцев независимо от физической полноценности. На этом направлении исследования мы попытаемся интегрировать данные по погребальному обряду и по типологическим особенностям морфологии скелета, чтобы оценить степень исключительности индивида на фоне представителей разных локально-территориальных групп пазырыкской этнокультурной общности.

Материал и методы

Комплексному антропологическому и палеопатологическому обследованию был подвергнут скелет мужчины из кург. 1 могильника Ак-Алаха-1 в долине одноименной реки на плоскогорье Укок. Памятник, раскопанный Н.В. Полосьмак в 1990 г., отнесен к па-зырыкской культуре [Полосьмак, 1994, c. 16–60; Население…, 2003, c. 17–21]. Два погребения кургана содержали останки двух человек. Патологическим особенностям скелета одного из них – мужчины 45–50 лет (погр. 1) – посвящено наше исследование*.

Сложное устройство погребального сооружения и элементы обряда свидетельствуют о довольно высоком статусе обоих индивидов, захороненных в кургане. Колоды из лиственницы, в которых находились погребенные, не уступали по своим размерам колодам из «царского» пазырыкского кургана 1 [Руденко, 1953, с. 44]. Они были ограждены двумя срубами – внутренним пятивенцовым и внешним се-мивенцовым. В специальном отсеке последнего располагалось сопроводительное захоронение девяти лошадей. В обеих колодах находились наборы вооружения, включающие железные чеканы с деревянными рукоятями, железные кинжалы в деревянных ножнах, гориты со стрелами и луки. Этот курган был первым в истории изучения пазырыкской культуры неразграбленным «замерзшим» захоронением знатных воинов-всадников с полно стью сохранившимся погребальным инвентарем и фрагментами костюма [Полосьмак, 1994, с. 16–60; 2001, с. 45–59].

Скелет мужчины из погр. 1 хорошей сохранности, на черепе имеются незначительные посмертные повреждения передней стенки правой верхнечелюстной кости и дна правой орбиты, также посмертно утрачено несколько зубов. Ранее были опубликованы краниометрические параметры индивида [Население…, 2003, с. 216–220] и дано краткое описание его останков [Там же, с. 259–261]. Для наглядного представления о внеш- ности мужчины его лицо было восстановлено по методическим разработкам ведущих специалистов отечественной школы реконструкции [Герасимов, 1949, 1955; Лебединская, 1998; Балуева, Веселовская, 2004; Веселовская, 2015; Никитин, 2009]. Последствия патологических процессов оценивались при визуальном осмотре костей скелета и изучались с использованием методов компьютерной томографии.

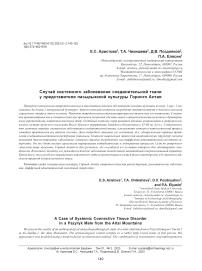

Скульптурный портрет (рис. 1) визуализирует описанные краниологические и реконструированные соматологические о собенно сти индивида. Финальная реконструкция, выполненная с учетом возрастных и патологических особенностей мужчины, дополненная элементами одежды и украшений, в наибольшей степени отражает облик представителя пазырыкской культуры.

Антропологический тип индивида

На основании анализа сочетания краниометрических признаков мы пришли к выводу о принадлежности мужчины к европеоидному брахикранному антропологическому типу, особенностью которого является высокое и широкое лицо. Подобный комплекс черт встречается у краниологически полиморфного сак-ского населения на территории Западного Казахстана [Китов, Мамедов, 2014, с. 300–349]. Проанализировав корреляционные связи признаков в сериях черепов VI–IV и IV–III вв. до н.э., авторы публикации сделали заключение, что такое сочетание признаков является базовым компонентом в антропологическом составе мужского населения Волго-Уралья и территории Западного Казахстана в VI–III вв. до н.э. [Там же, с. 177].

Рис. 1. Антропологическая реконструкция внешности мужчины из погр. 1 кург. 1 могильника Ак-Алаха-1.

Патологический статус индивида

Осевой скелет

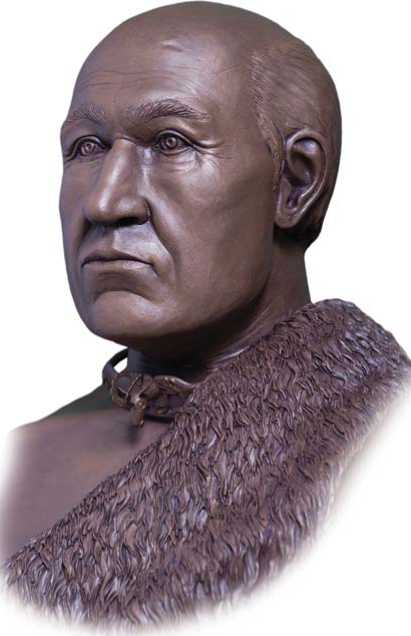

Шейный отдел (pars Cervicalis ). Сохранились все семь позвонков. Шесть (кроме С2) имеют существенные краевые разрастания на суставных поверхностях (до 12 мм). На левом мыщелке затылочной кости такие разрастания представляют собой почти непрерывную полосу шириной от 3 до 7 мм (рис. 2, 1 ). Справа один из остеофитов мыщелка образует ложный сустав с передней дугой атланта (С1), другой имеет вид плоской и широкой вертикальной пластинки (12 × 4 мм). Эти остеофиты могут сильно ограничивать наклоны головы в стороны. Еще один ложный сустав образуют костный шип на верхней поверхности передней дуги атланта и остеофит правого затылочного мыщелка. Суставные поверхности боковых масс С1 имеют значительные краевые разрастания, по форме и характеру такие же, как на затылочной кости (рис. 2, 2 ). Правая поротически изменена, левая уменьшена за счет «наступления» краевых разрастаний.

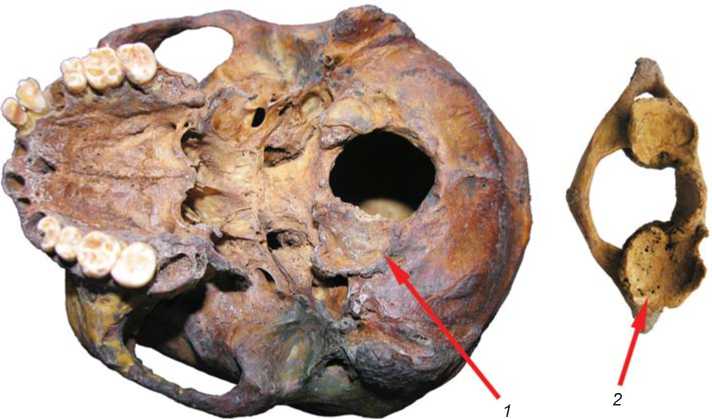

Среди всех позвонков шейного отдела наименьшее число патологий имеет осевой (С2). Отмечаются сравнительно незначительные изменения его верхних суставных поверхностей. С2 не сращен с С1 и С3. Его нижние суставные отростки порозны, лишены компактного слоя. Таким образом, фиксируются признаки спондилоартроза латеральных атлантоосевых суставов, а срединный изменен в меньшей степени, отмечается неполная оссификация связки верхушки зуба (рис. 3, 1 ).

Имеются костные сращения 3–5-го (рис. 3, 2 ), 6-го и 7-го позвонков в области дугоотросчатых соединений их тел. Суставы между С5 и С6 патологически изменены, но сохранны. Суставные отро стки этих позвонков увеличены до 2–3 см, имеют выраженные краевые разрастания в виде цветной капусты. Суставные щели сохранены. Сращение суставных отростков, по всей видимости, произошло за счет направленных друг к другу разросшихся краевых остеофитов и ос-сификации суставной капсулы, превративших задние отделы позвонков в неподвижный конгломерат сросшихся костных структур (рис. 3, 2 , а ). Отчетливо видны неоартрозы и унковертебральные сращения между

Рис. 2. Деформация затылочного мыщелка ( 1 ) и верхней суставной ямки первого шейного позвонка ( 2 ).

задними отделами тел С3, С4 и С5 (рис. 3, 2 , б ). Новые суставы между верхними, приподнятыми отделами (крючками) тел С4, С5 и нижними, более выпуклыми поверхностями вышележащих позвонков образовались в результате истончения и разрушения межпозвоночного диска [Жарков, 1994, с. 26]. Тела позвонков в некоторых местах соединяются вертикальными и горизонтальными костными «мостиками» (рис. 3, 2 , в ), которые располагаются между их краями или даже в межпозвоночном пространстве. Это косвенно доказывает, что новые суставы образовались в отсутствие межпозвоночного диска. Межпозвоночные промежутки существенно снижены (практически их нет). Шейный отдел позвоночного столба сильно сжат по вертикали.

Последовательность возникновения патологических изменений в шейном отделе позвоночника предположительно реконструируется следующим образом. Вначале была нарушена структура межпозвоночного диска (хондроз, который может возникать в молодом возрасте от физических перегрузок). Затем шли процессы подсвязочного костеобразования (остеохондроз), снижения межпозвоночных промежутков, формирования унковертебральных неоартрозов и их сращения, увеличения нагрузки на задние отделы позвонков, развития спондилоартроза, оссификации соединительнотканных структур в области межпозвоночных суставов и их полного сращения. Они привели к существенному ограничению функций и значительному укорочению шеи. У человека с такими изменениями в шейном отделе позвоночника появляется вынужденная горделивая осанка, бросающаяся в глаза окружающим, которым кажется, что этот человек выставляет напоказ самоуверенность и надменность [Рохлин, 1965, с. 264–267].

в

а

Рис. 3. Осевой позвонок с признаками оссификации связки верхушки зуба ( 1 ) и сросшиеся в костный конгломерат 3–5-й позвонки ( 2 ).

а – оссификация суставных капсул; б – унковертебральные сращения; в – костные «мостики» в межпозвоночных промежутках.

Действительно, при такой серьезной патологии шейного отдела позвоночника очень сложно повернуть голову в сторону своего собеседника.

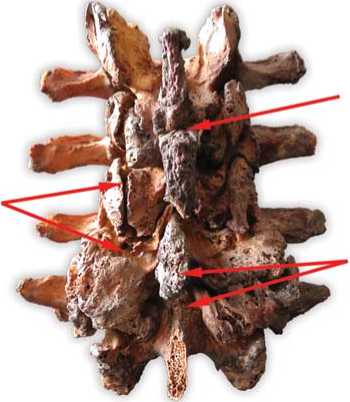

Грудной отдел (pars Thoracales). Сохранились семь позвонков, все с признаками патологических изменений на телах. Размеры суставных отростков не изменены. Их суставные поверхности имеют компактное покрытие, но на некоторых есть одиночные остеофиты размером до 7 мм. По краям реберных ямок на поперечных отростках выявлены костные разрастания до 3 мм (рис. 4, 1), скорее всего являющиеся следствием развития остеоартроза ребернопоперечных суставов. Реберные ямки на телах позвонков без выраженных патологических изменений. Остистые отростки имеют костные разрастания в месте расположения надостистой связки (рис. 4, 2).

На телах всех сохранившихся грудных позвонков справа и спереди отчетливо видно костное подсвязочное напластование в форме прерывистой в межпозвонковых пространствах плоской ленты (ширина 3,0–3,5 см), более светлой, чем вещество тел. Края и поверхность этих напластований в межпозвоночном пространстве имеют характерный вид стекающих капель восковой свечи (рис. 4, 3 ). Благодаря этому у нас есть слепок фрагмента живого позвоночного столба, и с большой долей вероятности можно предположить, что межпозвоночные диски в грудном отделе доволь-

Рис. 4. Позвонки грудного отдела.

1 – остеофиты по краям суставных ямок поперечных отростков; 2 – оссификация надостистой связки; 3 – подсвязочные напластования справа и спереди; 4 – межпозвоночные суставы без признаков патологических изменений.

но сильно выбухали за пределы тел позвонков, а их высота была несколько снижена.

Известно, что такая картина характерна для патологии позвоночного столба, получившей название «идиопатический фиксирующий гиперостоз позвоночника» или «болезнь Форестье» [Жарков, 1994, с. 78; Старкова, Эрдес, 2016, с. 80]. В современной клинической литературе эта патология описывается как одна из форм невоспалительного поражения позвоночника [Старкова, Эрдес, 2016, с. 80], напоминающая по многим формальным признакам спондилёз [Ивашкин, Султанов, 2005, с. 497–501]. Дифференциальный диагноз проводят прежде всего с болезнью Бехтерева [Старкова, Эрдес, 2016, с. 81; Скрябина, Магдеева, Корнеева, 2020, с. 68–69]. Однако для нее характерны глубокие поражения межпозвоночных суставов и их сращение (анкилоз) [Ивашкин, Султанов, 2005, с. 497], а в нашем случае суставные отростки наименее повреждены (рис. 4, 4 ). Кроме того, болезнь Бехтерева всегда сопровождается анкилозом синовиального отдела крестцово-подвздошных суставов. Строение костей таза и их соединений будет рассмотрено ниже, но, забегая вперед, отметим, что этот отдел остался интактным и суставная щель на всем протяжении просматривается отчетливо.

При болезни Форестье в первую очередь поражается грудной отдел позвоночного столба, а затем поясничный или шейный. Как будет описано ниже, на телах поясничных позвонков справа также фиксируются подсвязочные костные напластования. Данное заболевание характеризуется генерализованной эктопической оссификацией сухожилий и связок не только позвоночника, но и периферического скелета [Там же, с. 496]. В нашем случае выявляются множественные очаги оссифицирующей энтезопатии (патологическое формирование костного вещества в местах прикрепления соединительнотканных структур к костям – связок и капсул суставов, сухожилий мышц) и гиперостоза. Они будут рассмотрены ниже в соответствующем разделе статьи.

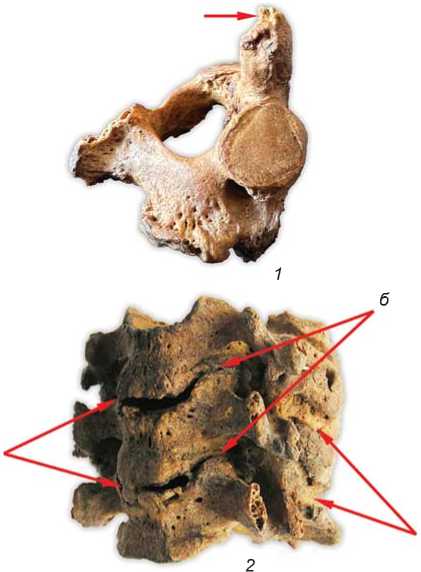

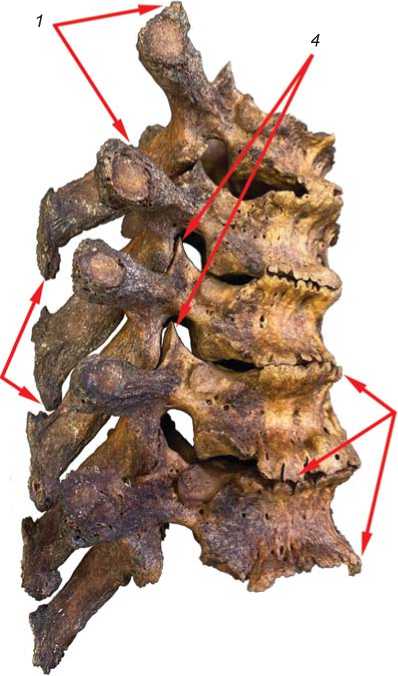

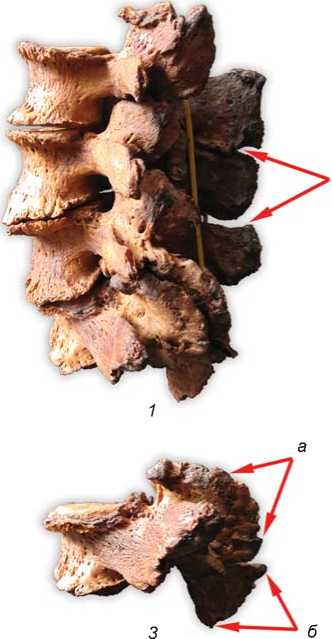

Поясничный отдел (pars Lumbales ). Сохранились четыре позвонка (L2–L5). Они очень легкие. При внешнем осмотре наблюдаются значительные патологические изменения в телах и дугах. Высота тела L5 снижена на треть. На боковой поверхности тел позвонков отчетливо видно подсвязочное напластование, выбухающее в межпозвоночных пространствах (рис. 5, 1 ), что дополнительно подтверждает правильность диагноза болезнь Форестье [Жарков, 1994, с. 77]. Между L4 и L5 межпозвоночное пространство практически отсутствует. В сагиттальной плоскости тела имеют форму «рыбьих позвонков». Наблюдаются выраженный гиперлордоз, спондилолистез L4.

Дуги позвонков имеют костные разрастания чудовищных размеров, расположенные преимущественно

Рис. 5. Поясничный отдел позвоночника.

1 – вид слева (стрелками показаны ложные суставы между остистыми отростками); 2 – вид сзади: а – межпозвоночные суставы, б – ложные суставы между остистыми отростками, в – вновь образованные суставные поверхности на расширенных остистых отростках; 3 – L5: а – огромные суставные отростки, напоминающие морскую раковину, б – расширенные остистые отростки; 4 – L2 (стрелками показаны суставные отростки, образующие «подставку» для вышележащего позвонка).

в

б

на суставных, остистых и, в меньшей степени, поперечных отростках. Суставные отростки, как будто расплющенные, достигают 4,5 см в поперечнике. Их края имеют волнистое очертание, напоминающее морскую раковину (рис. 5, 3). Компактное покрытие суставной поверхности отсутствует. Нижняя часть верхних суставных отростков загнута кзади, образует что-то вроде подставки для вышележащего позвонка (рис. 5, 4). Возможно, таким способом скелет адаптировался к высочайшим физическим нагрузкам, укрепляя соединение позвонков. Судя по тому, что в этих огромных суставных отро стках имеются дополнительные многочисленные сосудистые отверстия (иногда даже каналы), патологический процесс был инициирован довольно рано и протекал не менее 10–15 лет. Формально такие поражения – увеличение в размерах, разрушение хрящевого и субхондрального слоев, образование мощных разрастаний по краям суставных поверхностей при отсутствии признаков ко стного сращения (рис. 5, 2, а) – характерны для спондило-артроза. Но степень этих изменений в данном случае просто поражает. Спондилоартроз любой локализа- ции развивается только в том случае, если возникает значительная функциональная перегрузка [Там же, с. 67–68]. В свою очередь, он может провоцировать спондилолистез, поскольку при чрезмерных нагрузках на межпозвонковые диски, выполняющие основную амортизирующую функцию, они просто не выдерживают и разрушаются, и вышележащий позвонок скатывается вперед.

Остистые отростки увеличены в размерах, имеют существенные костные разрастания заднего края по ходу надостистой связки. На верхних и нижних краях отчетливо видны следы ложных суставов между отростками позвонков (рис. 5, 1, 2, б, в). В клинической практике этот феномен известен как синдром Бострупа* – «целующиеся отростки» («kissing spine»). Разросшиеся остистые отростки сближаются, и через некоторое время между ними образуются ложные суставы. Эта патология довольно редкая, возникает в преклонном возрасте, сопровождается постоянной жгучей болью. Таким больным показано довольно длительное консервативное лечение, а при сохранении болевого синдрома хирургическое вмешательство. К провоцирующим факторам относятся остеохондроз, искривление позвоночного столба (в нашем случае – гиперлордоз поясничного отдела), метаболические нарушения.

Надо отметить, что в отечественной и зарубежной литературе сведения о случаях синдрома Бострупа в древних популяциях встречаются нечасто. Можно отметить публикацию, где приводятся данные о патологиях позвоночного столба неандертальца со стоянки среднего палеолита Ла-Шапель-о-Сен (мужчина 50–60 лет), у которого был диагностирован этот синдром [Haeusler et al., 2019]. Ученые выявили ложные суставы между остистыми отростками С6 и С7, L4, L5 и S1(первый крестцовый позвонок). По их мнению, фактором риска по служил гиперлордоз в шейном и поясничном отделах позвоночника. Три случая синдрома Бострупа зафиксированы у индивидов из захоронений позднего Средневековья во Франции [Kacki, Villotte, Knüsel, 2011]. Авторы связывают данное заболевание с полученными травмами, кифосколиозом и метаболическими расстройствами.

Исследование с помощью компьютерной томографии позволило выявить существенные нарушения во внутренней структуре ко стного вещества поясничных позвонков. Отмечается истончение кортикального слоя, а в губчатой ко сти имеются очаги ангиоматоза (разрастания тканей мелких сосудов). Дифференциальный диагноз проводился с гемангиомой, для которой характерен признак «вздутия тела позвонка», чего в нашем случае не обнаружено. В основном гемангиомы позвонков связаны в той или иной степени с дегенеративно-дистрофическими процессами в позвоночнике, а именно с адипоз-ной (жировой) инволюцией красного костного мозга и остеопорозом [Кравцов и др., 2015, с. 2]. В нашем случае имеются характерные для остеопороза чередования очагов частичного лизиса трабекулярного костного вещества и склерозированных вертикально расположенных трабекул (т.н. симптом «вельвета» [Кавалеровский и др., 2008]), отсутствие горизонтально расположенных трабекул [Кравцов и др., 2015, с. 8]. Подобные поражения позвонков трактуются как спондилопатии.

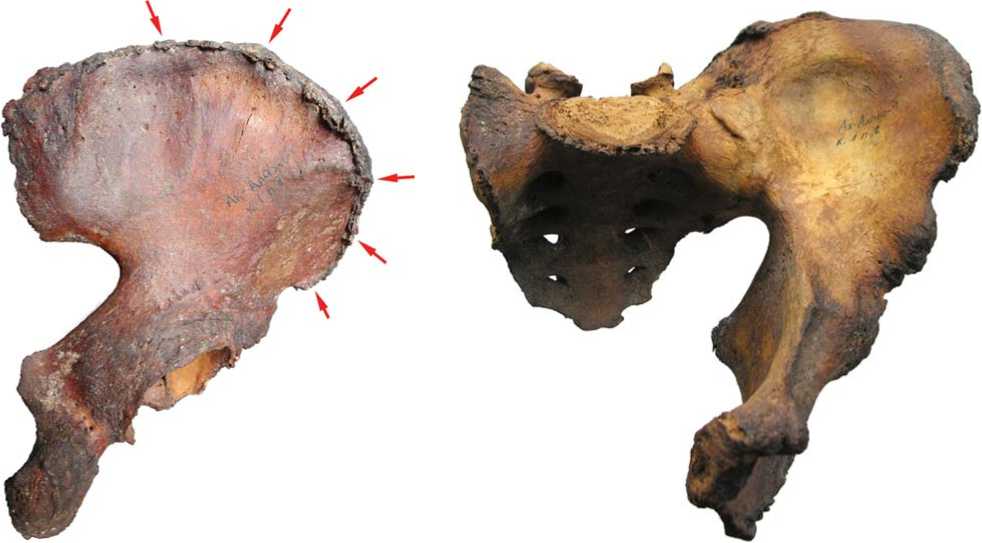

Кости таза. Они очень легкие. Гребень обеих подвздошных костей имеет массивные костные разрастания в области прикрепления широких мышц живота (рис. 6, 7). Особенно сильно увеличена латеральная губа – место прикрепления наружной косой мышцы живота.

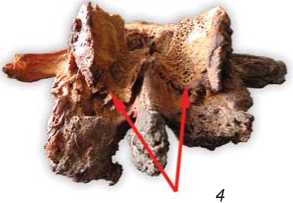

Крестец и левая тазовая ко сть сращены в области крестцово-подвздошного сочленения (рис. 7). Возникает вопрос: является ли это сращение истинным анкилозом, т.е. результатом оссификации хряща, выстилающего ушковидные поверхности крестца и подвздошной кости в области синовиального

Рис. 6. Правая тазовая ко сть с гиперостозом на гребне и передневерхней ости (показан стрелками).

Рис. 7. Анкилоз верхнего отдела левого крестцово-подвздошно го сочленения и гиперостоз гребня подвздошной кости.

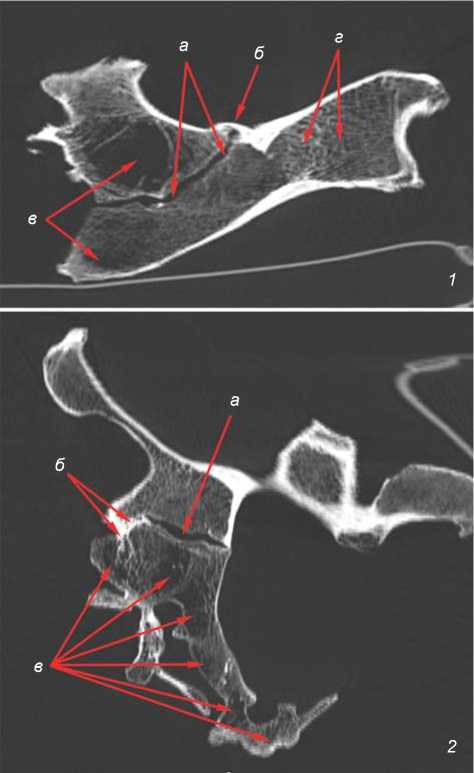

Рис. 8. Компьютерная томограмма костей таза.

1 - вертикальная проекция; 2 - боковая проекция.

а - суставная полость синовиальной части крестцово-подвздошного сустава без изменений; б - оссифицированные крестцово-подвздошные связки с прорастанием в губчатое вещество; в - крупные очаги лизированной губчатой кости крестца и костей таза; г - «медовые соты».

сустава*? На компьютерной томограмме отчетливо видна полость синовиального отдела (рис. 8, а ) и оссифицированная межкостная крестцово-подвздошная связка (верхняя треть сочленения) (рис. 8, б ), за счет чего и произошло сращение костей. Ушковидные поверхности костей таза четко обозначены оссифицированными со единительнотканными структурами: капсулой сустава и вентральной крестцово-подвздошной связкой. На томограмме выявляется огромный участок лизированной трабекулярной костной ткани крестца в области его латеральных отделов (рис. 8, в ), т.е. выраженные признаки остеопороза. Кости таза также имеют признаки остеопороза: чередование участков лизированной костной ткани и склерозированных трабекул «медовые соты» (рис. 8, г ) [Там же, с. 5].

Внеосевой скелет

Наблюдается анкилоз, сформировавшийся на основе синхондроза левого первого ребра и грудины. Справа сращение отсутствует. Оссификация реберного хряща первых ребер есть с обеих сторон. Справа она была неполной, о чем свидетельствует хорошо заметная щель с внутренней стороны сустава (рис. 9).

Имеются множественные очаги оссифицирующей энтезопатии, с наибольшей интенсивностью выраженные в дистальных отделах конечностей, где патологический процесс затронул не только околосуставные структуры, но и диафизы костей (рис. 10). Оссифи-цирующий гиперостоз и энтезопатия в ряде случаев сопровождаются деформирующим артрозом суставов (рис. 11, 12, 13, 1 ). Гиперостоз и энтезопатии фиксируются на акромиальном и клювовидном отростках обеих лопаток (рис. 13, 2 ), наблюдаются в местах прикрепления ахиллова сухожилия к пяточной кости (рис. 14, 1 ), четырехглавой мышцы бедра к надколен-

Рис. 9. Анкилоз левого ребер- но-грудинного синхондроза (стрелка указывает на неоссифицированный участок хрящевой ткани).

Рис. 10. Малые берцовые кости.

1 – энтезопатия в области дистального межберцового синдесмоза; 2 – гиперостоз диафизов малоберцовых костей .

нику (рис. 14, 2 ), сухожилия трехглавой мышцы плеча к локтевому отростку (рис. 14, 3 ).

Комплекс выявленных патологий анатомических структур скелета позволяет диагностировать заболевание, которым страдал погребенный, как диффузный идиопатический скелетный гиперостоз (ДИСГ). Для него описан более широкий объем поражений опорно-двигательного аппарата, чем для болезни Форестье (идиопатический фиксирующий гиперостоз позвоночника). Длительное время считалось, что последняя ограничивается оссификацией связок позвоночника, но с середины 1970-х гг. формируется представление о генерализованном характере патологического процесса,

Рис. 11. Проксимальные эпифизы больших берцовых костей с выраженными признаками остеоартроза коленных суставов (значительные костные дефекты суставных поверхностей и субхондральной зоны, оссифицированные о статки внутрисуставных структур, массивные грубые остеофиты различной формы вокруг суставных поверхностей).

Рис. 12. Кости предплечья (локтевые и лучевые).

1 – оссифицирующая энтезопатия капсул проксимальных лучелоктевых суставов; 2 – деформирующий артроз дистальных эпифизов, множественные отполированные поверхности дистальных концов локтевых костей, полная утрата суставного диска и шиловидного отростка левой локтевой кости.

Рис. 13. Правая плечевая кость с оссифицирующей энтезопатией капсулы сустава, массивными остеофитами в области обоих бугорков, резким сужением межбугорковой борозды, остатками оссифицированного сухожилия длинной головки двуглавой мышцы ( 1 ) и лопатки с гиперостозом и массивными множественными остеофитами акромиальных и клювовидных отростков ( 2 ).

Рис. 14. Характерные для синдрома Форестье остеофиты в виде костной «бахромки» (показаны стрелками) в местах прикрепления трехглавой мышцы голени на пяточной кости ( 1 ), четырехглавой мышцы бедра на надколеннике ( 2 ) и трехглавой мышцы плеча на локтевой кости ( 3 ).

который захватывает многие связки и сухожилия позвоночника и периферического скелета [Resnick, Niwayama, 1976; Mazières, 2013; Mader et al., 2009; Holgate, Steyn, 2016]. На костяке из погр. 1 кург. 1 мо- гильника Ак-Алаха-1 нами зафиксированы основные скелетные манифестации этого процесса. Сочетания признаков ДИСГ обнаруживаются и в других древних популяциях [Бужилова, 2005, с. 190–192; Рохлин, 1965, с. 191, 195–197; Klaus, Novak, Bavka, 2012; Karapetian, Mkrtchyan, Simonyan, 2019].

Этиология ДИСГ не установлена с полной определенностью, но известно, что ему сопутствуют пожилой возраст, а также нарушения метаболизма и связанные с ними заболевания (гиперурикемия и подагра, гиперинсулинемия и сахарный диабет 2-го типа, ожирение) [Pillai, Littlejohn, 2014]. Палеопатологические исследования выявляют связь этого заболевания с со-

циальной дифференциацией общества, что косвенно свидетельствует о влиянии образа жизни на его возникновение. Был проанализирован большой корпус источников, позволивший сравнить данные по частоте ДИСГ у населения средневековой Европы. С достоверно более высокой частотой его маркеры встречаются на скелетах из погребений священнослужителей, монахов и благотворителей при монастырях, церквях и часовнях, чем из захоронений мирян [Rogers, Waldron, 2001; Holgate, Steyn, 2016]. Анализ письменных источников показал высокую калорийность монастырского дневного рациона, включавшего большое количество животного белка и жира, растительного

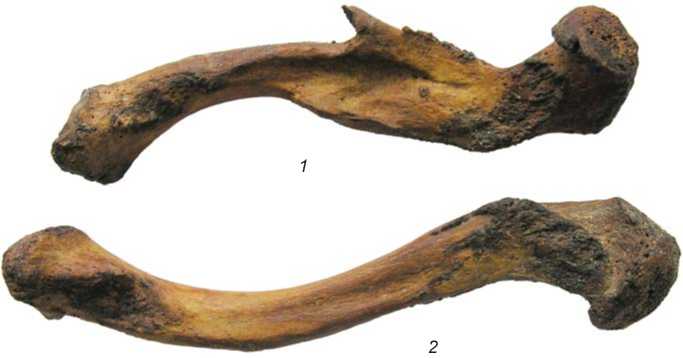

Рис. 15. Ключицы (вид снизу). 1 – левая ключица с неправильно сросшимся переломом диафиза и окостеневшим участком разорванной клювовидно-ключичной связки; 2 – правая ключица без патологий.

масла, а также вина и эля, что могло способствовать развитию заболевания в случае предрасположенности к нему [Rogers, Waldron, 2001].

На рассматриваемом скелете мужчины обнаружены следы травматических повреждений, полученных при жизни. На диафизе левой ключицы определяется консолидированный косой (спиральный?) перелом со значительным смещением отломков и укорочением ко сти на 2 см (рис. 15). Он сочетался с частичным повреждением клювовидно-ключичной связки, часть которой окостенела в процессе заживления. Механизмом перелома и разрыва связки является падение на плечо.

Рис. 16. Левая лопатка с зажившим переломом.

На теле левой лопатки имеется отверстие прямоугольной формы 40 × 7 мм (рис. 16). Оно расположено у латерального края вдоль линии, проходящей через вырезку лопатки и ее нижний угол примерно на уровне четвертого и пятого ребер. Края отверстия ровные и сглаженные. Причиной появления таких дефектов на теле лопатки могут быть патологический процесс остеолитического характера (скелетные метастазы, миеломы) [Pate et al., 1985, p. 275] либо травма. При злокачественных заболеваниях отверстия имеют неровные края и в остеолитический процесс вовлекаются другие кости скелета. Мы не наблюдаем такой картины. Травма лопатки у мужчины сочетается с переломом левой ключицы в результате падения на левое плечо, сопровождавшегося ударом спиной о твердый предмет.

В литературе описано несколько случаев заживших переломов тела лопатки [Blondiaux et al., 2012], и с ними может быть сопоставлено наблюдаемое нами повреждение. Дж. Блондэ с соавторами анализировали двусторонние переломы, к которым, по их мнению, привели сильные повторяющиеся удары по спине, нанесенные при наказаниях [Ibid.]. При осмотре левых ребер, кроме консолидированных переломов со смещением отломков в их передних отделах (по передней аксиллярной линии), были выявлены повреждения наружного компактного слоя четвертого и пятого ребер на 3 см кнаружи от их бугорков. Сочетание повреждений на лопатке и ребрах позволяет высказать предположение о том, что травма вызвана ударом, нанесенным чеканом с плоской боевой частью. Она не была смертельной, т.к. не привела к пневмотораксу в результате разрыва легочной ткани, и переломы впоследствии зажили.

Следы травматического поражения обнаружены и на правой половине плечевого пояса. На суставной поверхности головки правой плечевой кости (см. рис. 13, 1) фиксируются остатки оссифицированной суставной капсулы и разрастания. Существенно уменьшена площадь суставной поверхности, по ее краю наблюдаются многочисленные узлы Поммера, верхнезадний отдел имеет отшлифованный участок 25 × 15 мм. Поверхность верхней площадки большого бугорка также гладкая и частично отполированная. Межбугорковая борозда резко сужена, заполнена костными разрастаниями, остатками оторванного и оссифицированного сухожилия длинной головки двуглавой мышцы. Такие патологические изменения в совокупности с травмами левой половины костей плечевого пояса не могли не привести к существенным нарушениям функций обоих плечевых суставов и выраженному болевому синдрому.

Заключение

Проведенное нами исследование скелета мужчины из погребения пазырыкской культуры выявило множественные патологические изменения, в значительной степени обусловленные не только его пожилым возрастом. На протяжении всей жизни человека костная ткань меняется, в скелете постоянно функционируют очаги ее ремоделирования. За один год у взрослого обновляется ок. 25 % губчатого и 3 % компактного вещества трубчатых костей [Аврунин, Тихилов, Климов, 2005, с. 23; Аврунин, Паршин, Аболин, 2006]. Изменения внутренней структуры и формы костных органов отражают процесс адаптации скелета к физической нагрузке, являющейся важнейшей детерминантой костной массы, и к образу жизни [Риггз, Мелтон, 2000, с. 43]. Исследование методом компьютерной томографии показало глубокое нарушение внутренней структуры костей индивида: почти полное разрушение губчатого вещества поясничных позвонков и костей таза, развитие остеопороза 4-й стадии. Это свидетельствует о длительной гиподинамии. К снижению двигательной активности могли привести довольно давняя травма костей плечевого пояса и ее последствия. Метаболические и эндокринные расстройства генетического характера спровоцировали серьезные заболевания и синдромы, которыми страдал этот, безусловно, волевой, мужественный и сильный человек в конце своего жизненного пути. Они вызывали нестерпимые боли, некоторое облегчение наступало только в положении лежа.

Археологический контекст погребения свидетельствует о довольно высоком статусе индивида. Судя по антропологическим характеристикам – как краниологическим, так и реконструированным сомато-логическим, – его происхождение не связано корнями с аборигенной этнической средой. Допустим вариант мигрантного статуса родителей мужчины. Индивид не был адаптирован генетически к условиям Горного Алтая. Возможно, поэтому клиническая картина его ревматологического заболевания но сит столь масштабный, генерализованный характер, а все манифестации скелетных патологий максимально выражены.

Работа выполнена по теме НИР «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Случай системного заболевания соединительной ткани у представителя пазырыкской культуры Горного Алтая

- Аврунин А.С., Паршин Л.К., Аболин А.Б. Взаимосвязь морфофункциональных изменений на разных уровнях иерарахической организации кортикальной кости при старении // Морфология. – 2006. – Т. 129, № 3. – С. 22–29.

- Аврунин А.С., Тихилов Р.М., Климов А.В. Старение костной ткани: Теоретическое обоснование новых путей оптимизации процесса механотрансдукции // Морфология. – 2005. – Т. 128, вып. 5. – С. 19–28.

- Аджигайтканова С.К. Диагностика и лечение отдельных форм ревматических заболеваний с позиции доказательной медицины: учеб.-метод. пособие. – М.: Изд-во Рос. нац. исслед. мед. ун-та им. Н.И. Пирогова, 2013. – 52 с.

- Балуева Т.С., Веселовская Е.В. Новые разработки в области восстановления внешнего облика человека по краниологическим данным // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 1. – С. 143–150.

- Бужилова А.П. Homo sapiens: история болезни. – М.: Языки славян. культуры, 2005. – 319 с.

- Веселовская Е.В. Краниофациальные пропорции в антропологической реконструкции // Этногр. обозрение. – 2015. – № 2. – С. 83–98.

- Герасимов М.М. Основы восстановления лица по черепу. – М.: Сов. наука, 1949. – 190 с.

- Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу (современный и ископаемый человек). – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 586 с. – (ТИЭ. Нов. сер.; т. XXVIII).

- Жарков П.Л. Остеохондроз и другие дистрофические изменения позвоночника у взрослых и детей. – М.: Медицина, 1994. – 191 с.

- Ивашкин В.Т., Султанов В.К. Болезни суставов: Пропедевтика, дифференциальный диагноз, лечение. – М.: Литтерра, 2005. – 538 с.

- Кавалеровский Г.М., Ченский А.Д., Макиров С.К., Черепанов В.Г., Смолянский Ю.З., Лисенков К.А. Гемангиомы позвоночника: значение лучевой диагностики // Радиология – практика. – 2008. – № 1. – С. 23–30.

- Китов Е.П., Мамедов А.М. Кочевое население Западного Казахстана в раннем железном веке. – Астана: Фил. Ин-та археологии им. А.Х. Маргулана в г. Астана, 2014. – 352 с.

- Кравцов М.Н., Мануковский В.А., Манащук В.И., Свистов Д.В. Диагностика и лечение агрессивных гемангиом позвонков: клинические рекомендации. – М.: Ассоциация нейрохирургов России, 2015. – 37 с.

- Лебединская Г.В. Реконструкция лица по черепу (методическое руководство). – М.: Старый сад, 1998. – 124 с.

- Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, генетики) / В.И. Молодин, М.И. Воевода, Т.А. Чикишева, А.Г. Ромащенко, Н.В. Полосьмак, Е.О. Шульгина, М.В. Нефедова, И.В. Куликов, Л.Д. Дамба, М.А. Губина, В.Ф. Кобзев. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. – 286 с.

- Никитин С.А. Пластическая реконструкция портрета по черепу // Некрополь русских великих княгинь и цариц в Вознесенском монастыре Московского Кремля: в 4 т. – М.: Гос. ист.-культ. музей-заповедник «Московский Кремль», 2009. – Т. 1: История усыпальницы и методика исследования захоронений. – С. 137–167.

- Пилипенко А.С., Трапезов Р.О., Полосьмак Н.В. Палеогенетическое исследование носителей пазырыкской культуры из могильника Ак-Алаха-1 (Горный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 4. – С. 147–153.

- Полосьмак Н.В. Стерегущие золото грифы. – Новосибирск: Наука, 1994. – 125 с.

- Полосьмак Н.В. Всадники Укока. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. – 336 с.

- Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – СПб.: Изд. дом Санкт-Петербург. Академии последиплом. образования, 2006. – 720 с.

- Риггз Б.Л., Мелтон III Л.Дж. Остеопороз: Этиология, диагностика, лечение. – М.: Бином; СПб.: Невский диалект, 2000. – 558 с.

- Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. – М.; Л.: Наука, 1965. – 304 с.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 387 с.

- Скрябина Е.Н., Магдеева Н.А., Корнеева Ю.М. Анкилозирующий гиперостоз позвоночника или болезнь Форестье: трудности диагностики или недостаточная осведомленность? // Архивъ внутренней медицины. – 2020. – Т. 10, № 1. – С. 68–73.

- Старкова А.С., Эрдес Ш.Ф. Сложности в диагностике идиопатического гиперостоза скелета (болезни Форестье) // Научно-практическая ревматология. – 2016. – Т. 54, № 1. – С. 80–82.

- Турдиалиева С.А., Можаровская Е.А., Кудрина О.М., Черкашин Д.В. Наиболее часто встречающиеся заболевания суставов: актуальные вопросы диагностики и лечения // Вестн. Рос. воен.-мед. академии. – 2015. – № 3 (51). – С. 227–233.

- Blondiaux J., Fontaine C., Demondion X., Flipo R.-M., Colard T., Mitchell P. D., Buzon M., Walker P. Bilateral fractures of the scapula: Possible archaeological examples of beatings from Europe, Africa and America // Int. J. of Paleopathology. – 2012. – Vol. 2, iss. 4. – P. 223–230.

- Haeusler M., Trinkaus E., Fornai C., Müller J., Bonneau N., Boenia T., Frater N. Morphology, pathology, and the vertebral posture of the La Chapelle-aux-Saints Neandertal // Proceeding of the National Academy of Sciences. – 2019. – Vol. 116, iss. 11. – P. 4923–4927.

- Holgate R.L.V., Steyn M. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: diagnostic, clinical, and paleopathological considerations // Clinical anatomy. – 2016. – Vol. 29, iss. 7. – P. 870–877.

- Kacki S., Villotte S., Knüsel C.J. Baastrup’s sign (kissing spines): A neglected condition in paleopathology // Int. J. of Paleopathology. – 2011. – Vol. 1, iss. 2. – P. 104–110.

- Karapetian M., Mkrtchyan R., Simonyan H. Ankylosing spondylitis: antiquity and differential diagnosis a case study of a Bronze Age skeleton from Norabak, southeastern Armenia // Homo. – 2019. – Vol. 70, iss. 3. – P. 171–183.

- Klaus M., Novak M., Bavka M. Four cases of ankylosing spondylitis in medieval skeletal series from Croatia // Rheumatology International. – 2012. – Vol. 32, iss. 12. – P. 3985–3992.

- Mader R., Sarzi-Puttini P., Atzeni F., Olivieri I., Pappone N., Verlaan J.-J., Buskila D. Extraspinal manifestations of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis // Rheumatology. – 2009. – Vol. 48. – P. 1478–1481.

- Mazières B. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (Forestier-Rotes-Queroldisease): What’s new? // Joint Bone Spine. – 2013. – Vol. 80. – P. 466–470.

- Pate D., Kursunoglu S., Resnick D., Resnik C.S. Scapular foramina // Skeletal Radiology. – 1985. – Vol. 14. – P. 270–275.

- Pillai S., Littlejohn G. Metabolic factors in diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: A review of clinical data // The Open Rheumatology J. – 2014. – Vol. 8. – P. 116–128.

- Resnick D., Niwayama G. Radiographic and pathologic features of spinal involvement in diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) // Radiology. – 1976. – Vol. 119. – P. 559–568.

- Rogers J., Waldron T. DISH and monastic way of life // Int. J. of Osteoarchaeology. – 2001. – Vol. 11. – P. 357–365.