Случай ультразвуковой диагностики периферической Т-клеточной лимфомы с поражением молочной железы, матки, кожи

Автор: Камаева О.В., Чекалова М.А., Бабкина А.В., Поддубная И.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Случай из клинической практики

Статья в выпуске: 2 (26), 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлен редкий клинический случай - периферическая Т-клеточная лимфома с поражением молочной железы, матки, кожи. Показаны возможности ультразвуковой диагностики в определении распространенности процесса и оценке эффективности лечения.

Периферическая т-клеточная лимфома, ультразвуковая диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/14054852

IDR: 14054852 | УДК: (618.19+618.14+616.5)-006.441-073.48

Текст научной статьи Случай ультразвуковой диагностики периферической Т-клеточной лимфомы с поражением молочной железы, матки, кожи

Неходжкинские лимфомы (НХЛ) – это гетерогенная группа злокачественных лимфопролиферативных опухолей, различных по морфологическому строению, клиническим проявлениям и прогнозу. В России НХЛ составляют 2,6 % от всех злокачественных опухолей. Смертность от злокачественных лимфом равна 2,3 % от общей онкологической смертности. В последние годы заболеваемость НХЛ имеет тенденцию к росту, в развитых странах она увеличилась более чем на 50 % за последние 20 лет [2, 3].

Экстранодальные лимфомы, по данным разных исследователей [2, 3, 7], составляют от 24 до 48 % всех НХЛ. Наиболее часто они поражают желудок, кольцо Вальдейера, кожу, кости, реже – слюнную железу, щитовидную железу, молочную железу, легкое, яичко, яичник, матку, мочевой пузырь, крайне реже встречается специфическое поражение почек, плевры, надпочечников, печени. При этом поражение молочной железы наблюдается значительно реже, чем других органов, – в 2–3,6 % всех НХЛ, поражение матки – в 2,4 %, кожи – в 3,8 % случаев. [2–4]. В практической медицине окончательный диагноз и определение варианта лимфомы устанавливаются по биопсийному материалу после гистологического исследования с иммунофенотипированием субстрата [5–7]. В доступных литературных источниках сведения о возможности ультразвуковой томографии (УЗТ) при лимфоме достаточно ограничены. В связи с этим очевидна необходимость разработки и совершенствования ультразвуковых критериев для правильной постановки диагноза и оценки эффективности лечения.

По данным мировой статистики, наиболее часто выявляется НХЛ В-клеточного происхождения (более 80 %), а среди них диффузная крупноклеточная (30,6 %) и фолликулярная (22,1 %). Другие варианты диагностируются значительно реже, НХЛ Т-клеточного происхожде-

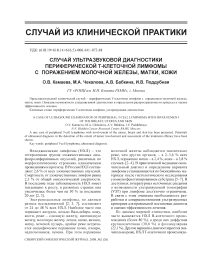

Рис. 1. Эхограмма больной Б. Специфическое поражение молочной железы при периферической Т-клеточной лимфоме

ния составляют менее 20 %, а периферические Т-клеточные – 7 %. Прогноз при Т-клеточной лимфоме хуже, чем при В-клеточной. Описания случаев ультразвуковой диагностики редкого варианта лимфомы – периферической Т-клеточ-ной НХЛ – в литературе мы не встретили, в связи с чем хотим поделиться своим опытом.

Больная Б., 27 лет, самостоятельно обнаружила образование в области левой голени. По месту жительства выполнена биопсия. При морфоиммунном исследовании препаратов выявлена Т-клеточная лимфома. Находилась на лечении в другом медицинском учреждении. Получила курс лучевой терапии, через 3 мес развился рецидив заболевания. Проведен повторный курс лучевой терапии на левую голень и химио- терапия. Через 6 мес обратилась в РОНЦ, где вновь диагностирован рецидив заболевания.

При осмотре в левой молочной железе определяется плотное, безболезненное образование, размерами 4 см в диаметре, без гиперемии кожи над ним, выделения из соска отсутствовали. На коже левой голени – 2 узла до 1 см, синюшной окраски. В РОНЦ, на амбулаторном этапе проведено комплексное обследование. На первом этапе была выполнена УЗТ периферических лимфоузлов, брюшной полости, забрюшинного пространства (в том числе области малого таза). Ультразвуковое исследование осуществлялось по стандартной методике на аппаратах фирмы «Siemens Sienna» и «Toshiba» в серошкальном режиме

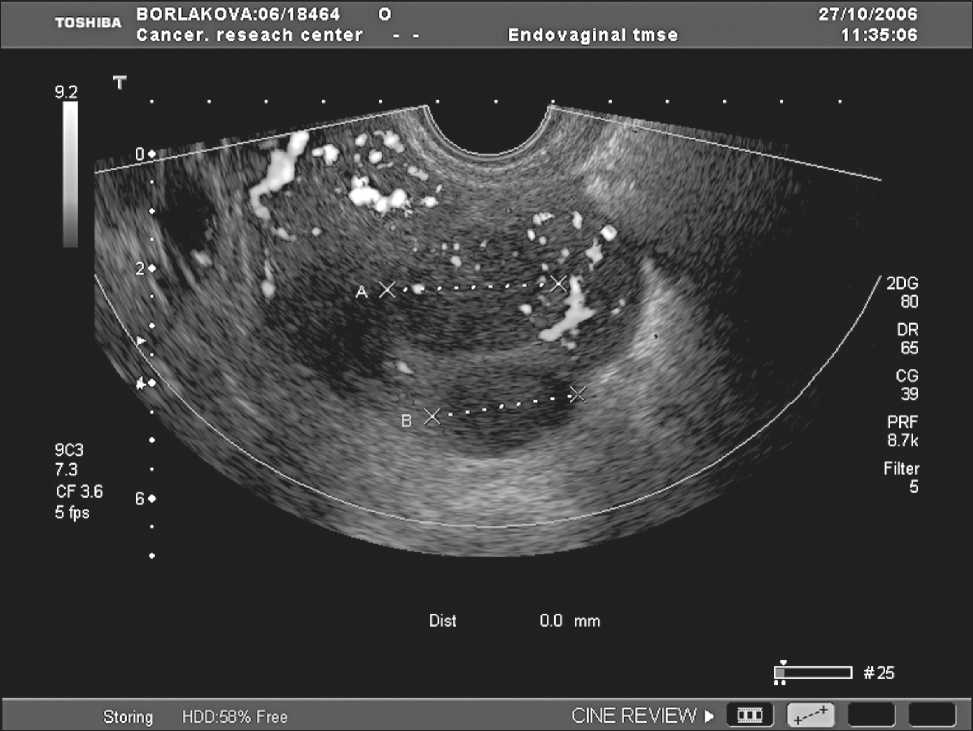

Рис. 2. Эхограмма больной Б. Специфическое поражение матки при периферической Т-клеточной лимфоме

с использованием допплеровских методик. На основании комплексного обследования была определена степень распространения специфического поражения.

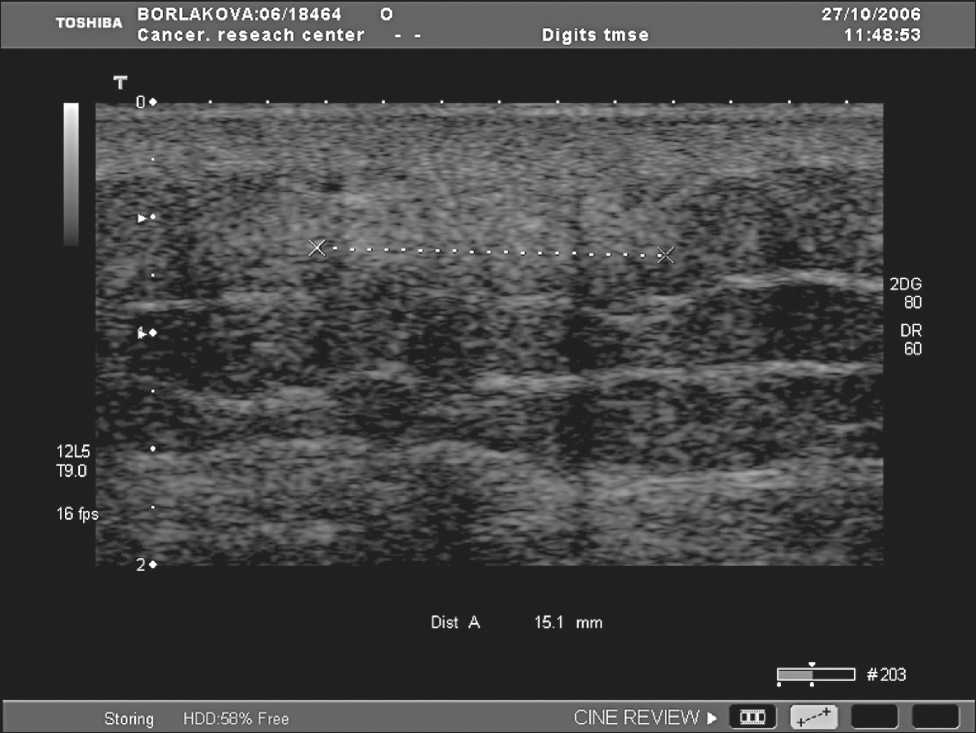

При ультразвуковом исследовании левой молочной железы в верхне-наружном квадранте определялось объемное образование размером 2,5х4 см, с нечеткими, неровными контурами, по ультразвуковой структуре близкое к окружающей ткани молочной железы, изоэхогенное с гипоэхогенными включениями. Образование расположено в задних отделах молочной железы, деформирует, сдавливает грудную мышцу, без признаков прорастания в последнюю. Заключение: описанные изменения могут соответствовать поражению левой молочной железы при лимфопролиферативном заболевании (рис. 1). При исследовании органов малого таза в задней стенке тела матки выявлены два интерстициально расположенных опухолевых узла, 2 см и 3 см в диаметре, гипоэхогенных, с нечеткими контурами. Заключение: описанные изменения могут соответствовать поражению тела матки при лимфопролиферативном заболевании (рис. 2). При исследовании кожи голени в проекции пальпируемых изменений определяются два образования повышенной эхогенности, без четких контуров и границ, размерами 1,7х0,6 см и 1,1х0,6 см. Заключение: описанные изменения могут соответствовать поражению кожи при лимфопролиферативном заболевании (рис. 3). При допплерографии в об-

Рис. 3. Эхограмма больной Б. Специфическое поражение кожи при периферической Т-клеточной лимфоме

разованиях, расположенных в молочной железе и в матке, выявлена обильная васкуляризация и усиление скорости кровотока.

Под контролем УЗТ выполнена пункция образования молочной железы. Результат цитологического исследования: в полученном материале найдены изменения, подозрительные на злокачественное новообразование, возможно лимфома. Больной выполнена трепанобиопсия образования молочной железы и кожи. Микроскопическое описание: 1 – фрагмент ткани молочной железы, кусочки фиброзно-жировой ткани с диффузно-очаговым разрастанием лимфомы преимущественно из клеток среднего размера с наличием крупных клеток, в основном с неправильными церебриформными ядрами.

Отмечаются митозы, выраженные морфологические признаки апоптоза; присутствуют очажки некрозов, 2 – фрагмент кожи, в дерме которого с распространением на гиподерму очагово-диффузный инфильтрат аналогичного строения. С учетом иммунофенотипирования на свежезамороженных срезах – субстрат периферической Т-клеточной CD8-позитивной лимфомы. Для верификации варианта лимфомы необходимо иммунофенотипирование. Результат иммуногистохимического исследования: фенотип опухолевых клеток соответствует периферической CD8-позитивной Т-клеточной лимфоме.

После 2 курсов полихимиотерапии (ПХТ) при контрольном ультразвуковом исследовании описанные образования в молочной железе, матке и коже уменьшились в размерах, контуры их стали менее четкими. После 4 курсов ПХТ описанные ранее изменения при ультразвуковом исследовании перестали определяться.

Таким образом, метод ультразвуковой диагностики позволяет не только уточнить распространенность поражения при лимфоме, но и проследить динамику процесса в ходе лечения. Правильная диагностика лимфомы представляет сложную задачу, в связи с чем дальнейшая разработка семиотики поражения при НХЛ перспективна для последующего изучения.