Случай успешной хирургической коррекции сочетанного митрального порока и постоянной формы фибрилляции предсердий у пожилой пациентки

Автор: Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Донаконян С.А., Сивцев В.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 1 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Описан успешный случай криомодификации операции «лабиринт» в сочетании с протезированием митрального клапана и пластикой трикуспидального клапана у пожилой пациентки (71 год). Из особенностей клинического случая стоит отметить постоянную форму фибрилляции предсердий в течение 20 лет, гигантское левое предсердие объемом 348 мл, из анамнеза известно о закрытой митральной комиссуротомии 39-летней давности. Представленный клинический случай показывает возможность успешной коррекции сложных сочетан-ных патологий сердца даже в пожилом возрасте; а также то, что тактика хирургической коррекции митральных пороков, сочетающихся с фибрилляцией предсердий, должна предусматривать обязательное устранение аритмии. Точная диагностика заболевания пациента и оптимально выбранная тактика хирургического лечения комбинированного порока сердца позволяют достичь положительного результата, несмотря на пожилой возраст пациента.

Криомодификация операции "лабиринт", митральный порок, пожилые люди, фибрилляция предсердий

Короткий адрес: https://sciup.org/14917901

IDR: 14917901

Текст научной статьи Случай успешной хирургической коррекции сочетанного митрального порока и постоянной формы фибрилляции предсердий у пожилой пациентки

ХХ в. разрабатывались различные хирургические варианты лечения ФП [1–3]. В 1991 г. J. Cox разработал и сообщил об операции «лабиринт», которая после модификаций остается наиболее физиологичным и эффективным методом хирургического лечения ФП [4, 5].

В нашей стране первую операцию «лабиринт» провел академик Л. А. Бокерия в 1992 г. До эры «лабиринта» ФП, часто ассоциированная с пороком митрального клапана, сохранялась у многих пациентов после операций на митральном клапане, что значительно ухудшало непосредственные и отдаленные результаты [6, 7]. Постоянная форма ФП повышает риск инсульта, смертность, снижает гемодинамические функции сердца и качество жизни пациентов [8–10]. Учитывая осложнения, вызываемые ФП, сформулированы пять «золотых стандартов» хирургического лечения ФП:

-

1) исчезновение клинических проявлений;

-

2) восстановление сердечного ритма;

-

3) сохранение АВ-синхронизации;

-

4) сохранение транспортной функции предсердий; и при сочетании первых четырех пунктов самое основное —

-

5) исчезновение риска тромбоэмболических осложнений [11].

Процедура «лабиринт» общепринято является в определенном смысле вершиной этого стандарта. В настоящее время данная операция в сочетании с коррекцией порока митрального клапана является единственным радикальным методом хирургического лечения ФП, позволяющая сохранить синусовый ритм после операции у 80% больных [12, 13].

Представляем клинический случай успешной коррекции рестеноза митрального клапана после закрытой митральной комиссуротомии у пациентки 71 года с постоянной формой фибрилляции предсердий.

Обзор клинического случая. Пациентка З. (71 год) поступила в отделение с жалобами на боли колющего, ноющего, сжимающего характера в области сердца с иррадиацией под левую лопатку, возникающие без видимой причины и купирующиеся приемом нитроглицерина; одышку при умеренной физической нагрузке и учащенное неправильное сердцебиение, повышение АД до 160/100 мм рт. ст., сопровождающееся головокружением.

Из анамнеза известно, что в детстве часто болела ОРЗ; в 1964 г. выставлен диагноз: «Ревматизм, митральный порок». Больной проводилась бициллино-профилактика. В возрасте 33 лет (1974 г.) была выполнена закрытая комиссуротомия по поводу стеноза митрального клапана, с положительным результатом. В 1993 г. впервые диагностирована постоянная форма фибрилляции предсердий. Наблюдалась по месту жительства у кардиолога, регулярно получала консервативную терапию. Ухудшение самочувствия пациентка отметила с 2010 г., когда появились и стали прогрессировать указанные жалобы. По месту жительства было рекомендовано оперативное лечение.

При осмотре общее состояние средней тяжести, что обусловлено наличием митрального порока, нарушением ритма сердца. Конституционные особенности: без особенностей.

По данным ЭхоКГ, конечно-систолический размер левого желудочка (КСР) 2,7 см, конечно-диастолический размер (КДР) 4,4 см, конечно-диастолический объем (КДО) 85 мл, конечно-систолический объем (КСО) 26 мл, ударный объем (УО) 59 мл, фракция выброса по Teicholtz (ФВ) 67%. Левое предсердие расширено, размером 5,7 см, апикально 6,0 см на 8,5 см, объем 207 мл. Митральный клапан после закрытой комиссуротомии. Створки митрального клапана утолщены, подтянуты укороченными хордами в левый желудочек, спаяны по комиссурам. Диаметр фиброзного кольца 3,9 см. Регургитация на митральном

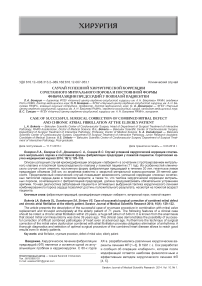

Рис. 1. Снимок компьютерной томографии увеличенного левого предсердия пациентки З. (71 год)

клапане 2-й степени. Пиковый градиент 17 мм рт. ст., средний 5 мм рт. ст. Аортальный клапан (АК) трехстворчатый, с краевым фиброзом створок. Отмечалось нарушение центральной коаптации с регургитацией 1-й степени. Градиент давления пиковый 12 мм рт. ст. Правое предсердие оттеснено расширенным левым предсердием. Расчетное давление в правом желудочке (ПЖ) 45 мм рт. ст. Створки трикуспидального клапана тонкие, фиброзное кольцо 3,5 см, регургитация 2-й степени.

По результатам компьютерной томографии объем левого предсердия составил 348 мл (рис. 1).

Данные лабораторных исследований без особенностей, в пределах нормы.

После проведенных исследований выставлен клинический диагноз: «Ревматическая болезнь сердца, неактивная фаза; состояние после закрытой митральной комиссуротомии в 1974 г., сочетанный митральный порок сердца с преобладанием стеноза и недостаточностью 2-й степени; относительная недостаточность трикуспидального клапана 2-й степени; постоянная форма фибрилляции предсердий, тахи-систолический вариант; артериальная гипертензия 2-й степени, риск 3; ХСН 2А стадии; ФК 3 по NYHA».

В условиях гипотермического (28ºС) искусственного кровообращения длительностью 197 мин и фармакохолодовой кардиоплегии раствором «Кусто-диол» длительностью 88 мин проведена операция протезирования митрального клапана механическим протезом St. Jude № 27 с сохранением подклапанных структур задней митральной створки; криомодификация операции «лабиринт III» с перевязкой ушка левого предсердия; шовная пластика трикуспидального клапана (хирург — академик Л. А. Бокерия).

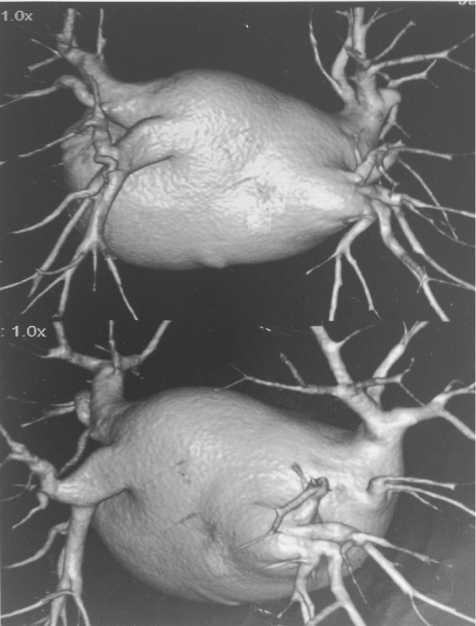

Из особенностей оперативного вмешательства следует отметить: слипчивый перикардит; доступ к митральному клапану осуществлялся расширенным двухпредсердным путем — через правое предсердие, межпредсердную перегородку и купол левого предсердия (рис. 2). Такой доступ позволяет полностью визуализировать митральный клапан и полость левого предсердия с выполнением в нем процедуры «лабиринт». Процедура «лабиринт» выполнялась эндокардиально в левом предсердии криоаблацией в режиме –60 ºС в течение 60 секунд на каждую криолинию.

Проведены: 1) циркулярная изоляция основания ушка левого предсердия; 2) циркулярная изоляция правых верхней и нижней легочных вен единым коллектором; 3) циркулярная изоляция левых верхней и нижней легочных вен единым коллектором; а также: 4) линейная эндокардиальная криоаблация по проекции коронарного синуса. С целью уменьшения риска тромбообразования и ремоделирования значительно расширенного левого предсердия провели перевязку ушка левого предсердия. По восстановлению сердечной деятельности для бифокальной стимуляции к миокарду были подшиты временные электроды к левому и правому предсердиям, а также два к правому желудочку. Осложнений во время операции не было.

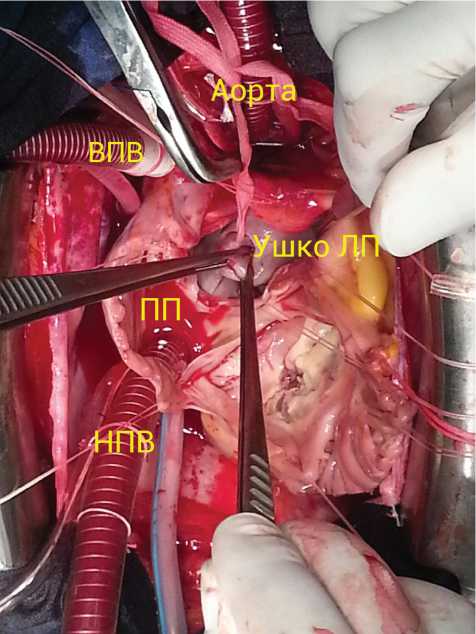

На вторые сутки пациентка переведена из реанимации в отделение, на 13-е сутки после операции выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение кардиолога по месту жительства. Из особенностей послеоперационного периода следует отметить срыв ритма в ФП с самостоятельным восстановлением на фоне насыщения амиодароном. По данным эхокардиографии, размеры левого желудочка КДО 111 мл, КСО 5з мл, УО 64 мл, ФВ 53%, функция протеза митрального клапана удовлетворительная, пиковый градиент 19 мм рт. ст., средний 8 мм рт. ст.; объем левого предсердия 170 мл, недостаточность на трикуспидальном клапане 1-й степени. При контрольном суточном мониторировании ЭКГ по Холтеру регистрировался регулярный предсердный ритм со средней частотой сердечных сокращений 70 ударов в минуту (рис. 3).

Обсуждение. В настоящее время на основании анализа более 300 операций, выполненных в НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН у больных с митральными пороками сердца, определены четкие показания для одномоментной коррекции хронической ФП и порока:

-

а) хроническая ФП длительностью от 6 месяцев до 10 лет;

-

б) эпизоды тромбоэмболий в анамнезе, возраст пациента моложе 70 лет;

-

в) линейные размеры левого предсердия меньше 60–65 мм по данным ЭхоКГ, объем левого предсердия меньше 200 мл по данным СКТ и МРТ;

-

г) фракция выброса левого желудочка более 35%, амплитуда f-волн в VI более 0,1 мВ [14].

В описанном клиническом случае: в анамнезе ФП длительностью более 20 лет; возраст пациента старше 70 лет; отмечается значительное расширение левого предсердия (объем по СКТ 348 мл). Но, несмотря на расхождение параметров от стандартных показаний, достигнут положительный результат в лечении сложной комплексной патологии сердца, что подтверждает правильный выбор тактики терапии в данном конкретном случае.

В литературе обнаружено два сообщения комбинированного лечения ФП и порока у пожилых пациентов. S. Ganeshpure [13] с соавторами описали случай коррекции митрального клапана при стенозе ревма-

Рис. 2. Момент операции «лабиринт» пациентки З. (71 год). Расширенный доступ к левому предсердию через правое предсердие, межпредсердную перегородку и частично купол левого предсердия. ВПВ — канюлированная верхняя полая вена; НПВ — канюлированная нижняя полая вена; Аорта — канюлированная аорта; ПП — полость правого предсердия;

ЛП — полость левого предсердия с вывернутым ушком

Рис. 3. ЭКГ пациентки З. (71 год) после операции. Регулярный предсердный ритм с ЧСС 76 ударов в минуту

тической этиологии у пациентки 76 лет, страдающей также ФП. Авторы выбрали тактику изолированного протезирования митрального клапана механическим протезом с последующей консервативной терапией ФП. K. Okada [15] описывает случай протезирования аортального клапана в сочетании с изоляцией левого предсердия у пациента 82 лет. Изоляцию левого предсердия выбрали с целью сокращения времени пережатия аорты и операции в целом, а также уменьшения объема операции.

Заключение. Представленный нами клинический случай показывает возможность успешной коррекции сложных сочетанных патологий даже в пожилом возрасте, а также то, что тактика хирургической коррекции митральных пороков, сочетающихся с ФП, должна предусматривать обязательное устранение аритмии. Только такой подход позволяет получить стойкий длительный положительный эффект от операции, значительно увеличивая продолжительность и качество жизни пациентов.

Список литературы Случай успешной хирургической коррекции сочетанного митрального порока и постоянной формы фибрилляции предсердий у пожилой пациентки

- Бокерия Л.А., Бокерия О. Л., Мели-кулов А.Х. и др. Хирургическое лечение фибрилляции предсердий: современное состояние проблемы. Анналы аритмо-логии2009; 6(2):5-11

- Бокерия Л.А., Ревишвили A. 111., Шмуль А. В. и др. Результаты хирургического лечения фибрилляции предсердий у пациентов с пороками сердца. Анналы аритмологии 2012; 9 (4): 14-22

- Guiraudon GM, Campbell CS, Jones DL, et al. Combined sinoatrial node and atrioventricular node isolation. A surgical alternative to His bundle ablation in patients with atrial fibrillation. Circulation 1985; 72 (Suppl. 3): 220

- Cox JL, Schuessler RB, D'Agostino HJ, et al. The surgical treatment of atrial fibrillation. III. Development of a definitive surgical procedure. Circulation 1991; 101: 569-583

- Cox JL. The surgical treatment of atrial fibrillation. IV. Surgical technique. Circulation 1991; 101: 584-592

- Jovin A, Oprea DA, Jovin IS, et al. Atrial fibrillation and mitral valve repair. Pacing Clin Electrophysiol 2008; 31 (8): 1057-1063

- Chua LY, Schaff HV, Orszulak ТА, Morris JJ. Outcome of mitral valve repair in patients with preoperative atrial fibrillation. J Thorac Cardiovasc Surg 1994; 107: 408-415

- Prasad SM, Maniar HS, Camillo CJ, et al. The Cox maze III procedure for atrial fibrillation: long-term efficacy in patients undergoing lone versus concomitant procedures. J Thorac Cardiovasc Surg 2003; 126: 1822-1828

- Baek MJ, Nab CY, Oh SS, et al. Surgical treatment of chronic atrial fibrillation combined with rheumatic mitral valve disease: effects of the cryo-maze procedure and predictors for late recurrence. Eur J Cardiothorac Surg 2006; 30 (5): 728-736

- Hughes M, Lip GY Stroke and thromboembolism in atrial fibrillation: a systematic review of risk factors stratification schema and cost effectiveness data. Thromb Haemost 2008; 99: 295-304

- Нарушения ритма сердца: секционное заседание 2.17 «Хирургическое лечение фибрилляции предсердий при коррекции сочетанной патологии сердца». Анналы аритмологии 2009;(3): 54-80

- Рычин С. В. Операция «лабиринт» при хирургическом лечении фибрилляции предсердий у больных с пороком митрального клапана: эволюция метода и результаты: дис.... канд. мед. наук. М., 2004; 130 с.

- Ganeshpure S, Vaidya GN, Gattani V. Complicated rheumatic mitral stenosis presenting in an elderly patient and the challenges in its management. BMJ Case Reports 2012 DOI: 10.1136/bcr-2012-007404

- Бокерия Л.А., Ревишвили A. 111. Современные подходы к нефармакологическому лечению фибрилляции предсердий. Анналы аритмологии 2005; 2 (2): 49-67

- Okada К, Sueda Т, Shikata Н, et al. Left atrial isolation for chronic atrial fibrillation associated with valvular disease and coronary artery disease in an 82-year-old man. Nihon Kyobu Geka Gakkai Zasshi 1997; 45 (2): 191-194.