Смертность на Южном Урале в 1930-е годы: мужское и женское население

Автор: Ажигулова А.И.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (76), 2024 года.

Бесплатный доступ

Численность населения зависит от ряда факторов, определяющим из них является смертность, которая, в свою очередь, складывается из ряда причин как биологических (возраст, болезни), так и социальных (материальное благополучие). В 1930-е гг. на Южном Урале, как и во всей стране, происходили социально-экономические и политические события, такие как форсированная индустриализация, коллективизация, голод 1932-1933 гг., оказавшие значительное влияние на показатели смертности населения. Существенные отличия в показателях смертности наблюдались среди таких категорий населения, как сельское и городское, мужское и женское. Мужское население к 1930-м гг. уступало по численности женскому, что связано с потерями в годы Первой мировой, Гражданской войн. К тому же мужское население больше подвержено травматизму, в силу занятости в тяжелом промышленном производстве. В свою очередь, женское население наиболее уязвимо в период беременности и после ее окончания (материнская смертность). В качестве источников по рассматриваемой проблеме были использованы результаты первой Всесоюзной переписи населения 1926 г. и последняя предвоенная перепись населения 1939 г. Для выявления движения смертности среди населения привлечены материалы центральных и местных архивов. Текущий учет населения, его формы, подвергались изменениям на протяжении 1930-х гг., в 1935 г. вводится форма 3, позволившая оценить уровень смертности, ее динамику среди мужского и женского населения. На протяжении рассматриваемого периода наблюдается гендерный дисбаланс: по численности населения преобладает женское, по показателям смертности - мужское.

Смертность, южный урал, мужское население, женское население, факторы смертности

Короткий адрес: https://sciup.org/149147238

IDR: 149147238 | УДК: 94+314.14 | DOI: 10.19110/1994-5655-2024-10-42-46

Текст научной статьи Смертность на Южном Урале в 1930-е годы: мужское и женское население

Для выделения особенностей исследуемого региона в качестве источников по рассматриваемой проблеме были использованы результаты первой Всесоюзной переписи населения 1926 г. [1] и последней предвоенной переписи населения 1939 г. [там же]. Обе переписи были проведены на высоком организационном уровне и отличались достаточно подробной характеристикой численности, состава населения. Для выявления движения смертности среди населения были привлечены материалы центральных и местных архивов [2]. Текущий учет населения, его формы, подвергались изменениям на протяжении 1930-х гг., в 1935 г. вводится форма 3, позволившая оценить уровень смертности, ее динамику среди мужского и женского населения [3–6]. Гендерный перекос, наблюдавшийся после событий начала XX в., сохранился к концу рассматриваемого периода. Высокая смертность мужского населения разных возрастных категорий объясняется рядом факторов.

В научной литературе демографическим процессам в первой половине XX в. уделялось много внимания, однако в силу масштабности событий и сложности происходивших социально-экономических, политических процессов, некоторые стороны рассматриваемого хронологического периода остались малоизученными. В 1920-е гг. демографические события освещаются в официальных статистических данных, авторами которых выступали врачи, экономисты, демографы [7]. К середине 1930-х гг. система учета населения окончательно сформировалась, были разработаны и утверждены формы текущего учета населения. Общественно-политические события, происходившие в стране в 1930-е гг., привели к засекречиванию ряда сведений о демографических процессах. В научной литературе приводятся официальные сведения результатов переписей 1937 г., 1939 г., анализ сведений которых представлял собой только общую оценку. Новый этап в изучении демографических процессов приходится на период 1960–1980-х гг. Появляются труды Б. Ц. Урланис [8], А. Г. Вишневского [9], А. Я. Боярского [10] и др.

В последующие 1980-е гг. и на современном этапе выделяются исследования В. Б. Жиромской [11, 12], В. А. Исупова [13, 14], В. А. Журавлевой [15], Н. А. Араловец [16] и т. д.

Традиционно Южный Урал включает в себя три административно-территориальные единицы: Башкирская АССР, Челябинская и Оренбургская (с 1938 г. – Чкаловская) области. Первая советская перепись населения была проведена в 1926 г., согласно ее результатам, численность населения Южного Урала составляла 6 411 608 чел., из которых мужского населения – 47 %, женского – 53 %. Общая чис- ленность сельского населения составила 5 579 053 чел., из них мужского населения – 47 %, женского – 53 %, в городской местности насчитывалось 832 555 чел., мужчин – 47 %, женщин – 53 % [1, с. 20, 180, 232]. Как видно из результатов переписи, соотношение мужского и женского населения Южного Урала в пользу женщин, относительные показатели соотношения мужчин и женщин городского и сельского населения одинаковы, и среди них тоже преобладают женщины.

Южный Урал в 1930-е гг. был вовлечен во все происходящие в стране события, связанные со строительством новых городов, промышленных объектов, учреждений образования, здравоохранения. Миграция населения в города сопровождается перенаселенностью, распространением инфекционных заболеваний. В рассматриваемый период экзогенные факторы смертности были определяющими. Так как система учета населения только начинает становление, далеко не все демографические события были охвачены учетом. Начало 1930-х гг. было связано с голодом 1932–1933 гг., в этот период возрастает смертность населения, но часть сведений о количестве умерших в это время осталась неучтенной в силу ряда обстоятельств. К середине 1930-х гг. смертность на Южном Урале продолжает оставаться высокой, особенно младенческая.

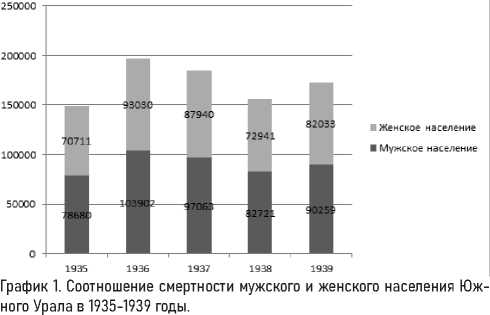

Согласно графику 1, абсолютные показатели смертности среди мужского и женского населения Южного Урала изменялись волнообразно. В 1935 г. смертность составила 149 391 чел., из них мужчин – 53 %, женщин – 47 %. Среди городского населения умерло мужчин 54 %, женщин – 46 %, среди сельского – 52 и 48 % соответственно. В 1936 г. число умерших достигло 196 932 чел., из них мужчин – 52, женщин – 48 %, соотношение показателей смертности го-

Составлено по: здесь и график 2: Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98, 98 (об), 99,99 (об), 100, 100(об), 101, 102, 103, 107,107(об), 108, 108(об), 109,109(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46,47,48, 103,103(об), 104,104(об), 105,105(об), 109,109(об), 110,110(об), 111,111(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. Л. 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 15; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 150, 155, 156, 158, 166, 167, 169.

Graph 1. The ratio of mortality of the male and female population of the Southern Urals in 1935-1939.

Compiled by: Russian State Archive of Economics (RGAE). F. 1562. Op. 20. D. 44. L. 98, 98 (ob.), 99.99 (ob.), 100, 100 (ob.), 101, 102, 103, 107,107(ob.), 108, 108(ob.), 109,109(ob.); RGAE. F. 1562. Op. 2. D. 60. L. 46,47,48, 103,103(ob.), 104,104(ob.), 105,105(ob.), 109,109(ob.), 110,110(ob.), 111,111(ob.); RGAE. F. 1562. Op. 20. D. 85. L . 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; RGAE. F. 1562. Op. 20. D. 124. L. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 15; RGAE. F. 1562. Op. 20. D. 152. L. 145, 146, 150, 155, 156, 158, 166, 167, 169.

родского населения: мужчин – 54 и женщин – 46 %, сельского: 52 и 48 % соответственно. В 1937 г. на Южном Урале умерло 185 003 чел., мужского населения – 52, женского – 48 %, городского населения: мужчин – 53, женщин – 47 %, сельского – 52 и 48 % соответственно. Далее, в 1938 г. показатели смертности составили 155 662 чел., из них мужчин 53, женщин – 47 %, среди горожан мужчин умерло 54, женщин – 46 %, в сельской местности – 52 и 48 % соответственно. В конце рассматриваемого периода, в 1939 г., общее число умерших – 172 292, среди них мужчин – 52, женщин – 48 %, среди городского населения: 53 % – мужчин, 47 % – женщин, среди сельского населения – 52 и 48 % соответственно. Таким образом, показатели смертности среди населения Южного Урала говорят о преобладании доли мужской смертности над женской. Сравнение относительных показателей смертности мужского и женского населения свидетельствует о преобладании мужской смертности в городах по сравнению с общими показателями и показателями сельской местности. Так, в 1935 г. разница в смертности между мужчинами и женщинами всего населения Южного Урала – 6 %, в сельской местности – 4 %, в городской – 8 %, в 1936 г. разница в смертности всего населения между мужчинами и женщинами – 4 %, в сельской местности – 4 %, в городской – 8 %, в 1937 г. разница в смертности всего населения между мужчинами и женщинами – 4 %, в сельской местности – 4 %, в городской – 6 %, в 1938 г. – 6, 4 и 8 % соответственно, в 1939 г. – 4, 4 и 6 % соответственно. Данная особенность во многом обусловлена рассматриваемым периодом, в стране проводится индустриализация, тысячи людей работоспособного возраста отправляются в города на стройки промышленных объектов, мужское население занято в физически сложной деятельности, травмоопасность увеличивается. Проводится реформа в армии, увеличивается ее численность, изменяется возраст призыва, что также сказывается на сокращении мужского населения из-за специфики военной службы.

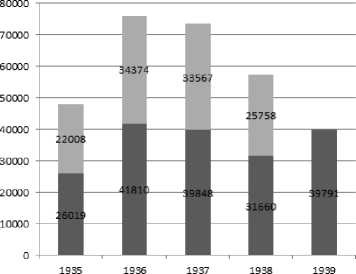

Младенческая смертность является базовым показателем смертности населения, именно коэффициенты младенческой смертности свидетельствуют об уровне развития государства, системы здравоохранения. В 1930-е гг. в стране проводятся масштабные мероприятия, связанные с улучшением медицинского обслуживания, обеспечен-

График 2. Соотношение младенческой смертности мужского и женского населения Южного Урала в 1935-1939 годы.

Graph 2. The ratio of infant mortality of the male and female population of the Southern Urals in 1935-1939.

ностью учреждений здравоохранения всеми необходимыми средствами, большое внимание уделяется вакцинации. Несмотря на все проводимые мероприятия, система здравоохранения в 1930-е гг. носила догоняющий характер, младенческая смертность была высокой. Обратимся к анализу графика 2. На Южном Урале в 1935 г. младенческая смертность составила 48 027 чел., или 32 % от общей смертности, из них мальчиков – 54 %, девочек – 46 %. В 1936 г. число умерших младенцев возросло до 76 184, или 38,6 % от общей смертности, среди них мальчиков – 55, девочек – 45 %. В следующем, 1937, году младенческая смертность составила 73 415, или 39,6 % от общей смертности, из них мальчиков – 54, девочек – 46 %. В 1938 г. доля умерших младенцев снизилась до 57 418, или 36,8 % от общей смертности, из них мальчиков – 55, девочек – 45 %. Наконец, в 1939 г. младенческая смертность составила 73 230 чел., или 42,5 % от общей смертности, из них мальчиков – 54, или 46 %. Как видно из графика 2, младенческая смертность на Южном Урале изменялась волнообразно. Наиболее высокие показатели приходятся на 1936–1937 гг., затем, в 1938 г., небольшое снижение, но к концу исследуемого периода показатели снова увеличиваются. Доля младенческой смертности от общей внушительна, относительные показатели составляют более 30–40 %. Во многом причиной высокой младенческой смертности в 1930-е гг. являлись голод 1932–1933 гг. и его последствия, организмы матерей были сильно ослаблены и истощены. Из болезней, приведших к смертности, указаны скарлатина, корь, врожденная слабость, которые являются «детскими» заболеваниями, ставшими следствием слабости материнского организма [16, л. 1]. Сопоставление младенческой смертности среди мальчиков и девочек говорит о высоких показателях именно среди мальчиков. Высокие показатели смертности среди младенцев мужского пола говорят о большей жизнеспособности женского организма [17].

Последняя предвоенная перепись населения была проведена в Советском Союзе в 1939 г., по результатам которой численность населения Южного Урала составила 7 637 490 чел., из них мужчин – 47, женщин – 53 %. Численность сельского населения составила 5 535 013 чел., из них мужского населения – 47, женского – 53 %, в городской местности насчитывалось 2 102 477 чел., мужчин – 48, женщин – 52 % [11, с. 20, 180, 232]. Как видно из результатов переписи, абсолютные показатели возросли, но соотношение мужского и женского населения Южного Урала сохранилось в пользу женщин. Относительные показатели мужского и женского населения городов и сел также отмечены в пользу женщин, однако в городах процентное соотношение мужчин на 1 % больше, по сравнению с селами, что свидетельствует об увеличении миграции в города именно мужского населения.

Таким образом, в 1930-е гг. на Южном Урале смертность мужского населения была выше женского. Высокие показатели смертности среди мужского населения обусловлены рядом причин, во-первых, в трудовой сфере мужчины заняты в деятельности с высоким уровнем травматизма и смертности, таких как армия, тяжелая промышленность и т. д., во-вторых, преждевременным старением мужской части населения, в силу занятости на более опасном производстве. Женская смертность ниже показателей мужской, но женский организм особенно подвержен опасности в период беременности и после рождения ребенка. К тому же, занятость на стройках индустриализации и рост травматизма способствовали смертности, в том числе, и среди женщин. Наиболее высокие общие показатели смертности приходятся на 1936 г. среди как мужского населения, так и женского. Гендерная диспропорция прослеживается по результатам обеих Всесоюзных переписей населения 1926 г. и 1939 г.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы Смертность на Южном Урале в 1930-е годы: мужское и женское население

- Бюллетени Госплана. Вып. 1–2. – Москва: Издание Госплана СССР, 1924. – 123 с.

- Урланис, Б. Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР / Б. Ц. Урланис. – Москва: Госстатиздат, 1963. – 136 с.

- Вишневский, А. Г. Демографическая революция / А. Г. Вишневский. – Москва: Статистика, 1976. – 240 с.

- Боярский, А. Я. Население и методы его изучения / А. Я. Боярский. – Москва: Статистика, 1975. – 264 с.

- Жиромская, В. Б. Всесоюзные переписи 1926, 1937 и 1939 гг. История подготовки и проведения / В. Б. Жиромская // История СССР. – 1990. – № 3. – С. 84–104.

- Жиромская, В. Б. Основные тенденции демографического развития России в XX веке / В. Б. Жиромская. – Москва: Кучково поле, 2012. – 320 с.

- Исупов, В. А. Тайны советской статистики: переписи населения 1937 и 1939 гг. / В. А. Исупов // Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия: История, филология, философия. – 1991. – № 1. – С. 28–33.

- Исупов, В. А. Эпидемиологический переход в России: взгляд историка / В. А. Исупов // Демографическое обозрение. – 2016. – Т. 3, № 4. – С. 82–92.

- Журавлева, В. А. Городское население Урала в 1920–1930-е гг.: историко-демографический анализ: авто-реф. дис. … д-ра ист. наук. / В. А. Журавлева. – Екатеринбург, 2016. – 36 с.

- Араловец, Н. А. Потери населения советского общества в 1930-е годы: проблемы, источники, методы изучения в отечественной историографии / Н. А. Араловец // Отечественная история. – 1995. – № 1. – С. 135–146.

- Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион: сб. материалов / сост. В. П. Мотревич. – Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2002. – 372 с.

- Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ). Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44.

- РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60.

- РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85.

- РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152.

- ГУ Объединенный государственный архив Челябинской области (ГУ ОГАЧО). Ф. 485. Оп. 4. Д. 1114.

- Урланис, Б. Ц. Различия в уровне смертности по полу / Б. Ц. Урланис // Демоскоп. – 2021. – № 911–912. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/2021/0911/nauka02.php (дата обращения: 21.06.2024).