Снижение микробиологической зараженности зерновых крахмалоносов обработкой коронным разрядом

Автор: Акснов В.В., Порсев Е.Г.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология переработки

Статья в выпуске: 12, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен сравнительный анализ физико-химических способов обработки зерна с целью снижения его микробиологической зараженности. Показано, что перспективным способом является обработка зерна электрическим током коронного разряда. Эмпирически установлено, что при такой обработке зерна происходит эффективное снижение уровня патогенной и условно-патогенной микробиологической обсемененности, что позволяет увеличить сроки сохранности зерна и повысить качественные показатели получаемой продукции.

Микробиологическая заражённость зерна, электрический ток коронного разряда, биотехнологическая переработка зерна, кормовые патоки

Короткий адрес: https://sciup.org/14082176

IDR: 14082176 | УДК: 631.531(088.8)

Текст научной статьи Снижение микробиологической зараженности зерновых крахмалоносов обработкой коронным разрядом

Эффективность и рентабельность биотехнологической переработки зернового сырья на широкий ассортимент востребованной продукции, включая кормовые и пищевые патоки, как было показано ранее, предъявляют определенные требования к качеству зерна [1–3] . Это связано с требованиями по качеству выпускаемой продукции, а также с ингибирующим воздействием эпифитной зерновой микрофлоры при глубокой переработке зерна препаратами микробиологического происхождения. В связи с этим необходимо обращать повышенное внимание на микробиологическую обсемененность исходного зернового сырья, которая ухудшает качество продукции и негативно влияет на прохождение биотехнологических процессов при последующей переработке зерна.

Зерно и продукты его переработки при повышенной влажности и неблагоприятных условиях хранения являются благоприятной питательной средой для развития многочисленных видов бактерий и грибов [4–6]. При повышенной влажности и значительной микробиологической обсемененности в зерновой массе начинается процесс самосогревания, при котором температура может подняться до 75ºС [4]. Главные причины самосогревания – теплота, выделяемая в результате дыхания зерна и деятельности микроорганизмов, а также низкая теплопроводность зерновой массы. Самосогревание зерна представляет собой сложный биохимический процесс, в котором одновременно участвуют все компоненты зерна и эпифитная микрофлора, что сопровождается значительными изменениями химического состава зерна. На неповрежденном зерне, не подвергавшемся неблагоприятным воздействиям при уборке, хранении, транспортировке и при влажности не более 14%, численность «плесеней хранения» низкая и достигает значений 0–0,5тыс. на 1г зерна. Нарушение правил хранения зерна и его повышенная влажность сопровождаются быстрым развитием плесневых грибов. Число их за непродолжительный период (3–5 дней) может достигать 300–5000 млн на 1г зерна [4].

Таблица 1

Динамика степени микробиологической обсемененности зерна пшеницы от глубины залегания

|

Глубина залегания, м |

Температура, ºС |

Споровые бактерии, тыс./г |

Плесневые грибы, тыс/г |

Грибные стероиды, мг/кг |

|

Верхний, до 0,5 |

25–40 |

57,5 |

9520 |

780 |

|

Средний, 1,0–1,5 |

55–60 |

11,0 |

49,1 |

156 |

|

Нижний, 2,5–3,0 |

45–55 |

9,0 |

123,9 |

52 |

|

Контроль |

5–8 |

0,1 |

1,1 |

0 |

Анализ степени микробиологической обсемененности, приведенный в таблице 1, свидетельствует, что наиболее подвержен обсеменению верхний слой залегания зерна – до 0,5 метра. Вероятно, этому способствует оптимальная температура, составляющая 25–40 ºС, а также наличие достаточного количества кислорода. Средний слой ( глубина залегания 1,0–1,5 м) и нижний слой (глубина залегания 2,5–3,0 м) подвержены микробиологическому обсеменению в меньшей степени: по споровым бактериям в 5–6 раз, по плесневым грибам в 75–100 раз, по грибным стероидам от 5 до 15 раз. Вероятно, более высокая температура в этих слоях (45–50 ºС) и более низкое содержание кислорода не способствуют развитию бактерий и грибов.

Развитие плесеней зерна при неблагоприятных условиях хранения приводит к потерям сухого вещества, увеличению влажности, потере всхожести, снижению пищевой и товарной ценности зерна, ухудшению его хлебопекарных достоинств и технологических свойств [4].

Плесневые грибы образуют многочисленные микотоксины, некоторые из которых канцерогенны. Установлена способность при обычных условиях хранения плесеней (виды Aspergillus, Penicillium, Mucor) образовывать более 200 вредных и токсичных соединений для человека и животных, среди которых, ввиду особой токсичности и канцерогенности, наибольшую опасность представляют афлатоксины. Афлатоксины обнаружены в различных злаковых культурах (пшенице, ячмене, кукурузе, рисе, и др.) и продуктах их переработки (муке, крупе, хлебе). В пищевых продуктах наиболее опасны четыре афлатоксина, продуцируемых плесневыми грибами: В, В 2 , G 1, G 2 [7–8].

По данным ФАО ООН, около 30% мирового объёма зерновых ежегодно поражается патогенными и условно-патогенными грибами и продуктами их жизнедеятельности – микотоксинами [6], а в неблагоприятные годы эта цифра может достигать больших величин. При среднем годовом сборе зерна в России ~ 70– 78 млн т объемы зараженного зерна могут достигать 21–24 млн т, что существенно снижает рентабельность зернопроизводства. Например, грибы рода Fusarium могут развиваться на зерне во время зимнего хранения, причем гриб пораженного зерна может заразить и здоровое зерно [7].

Развитию микробиологической обсемененности способствуют механические повреждения зерна.

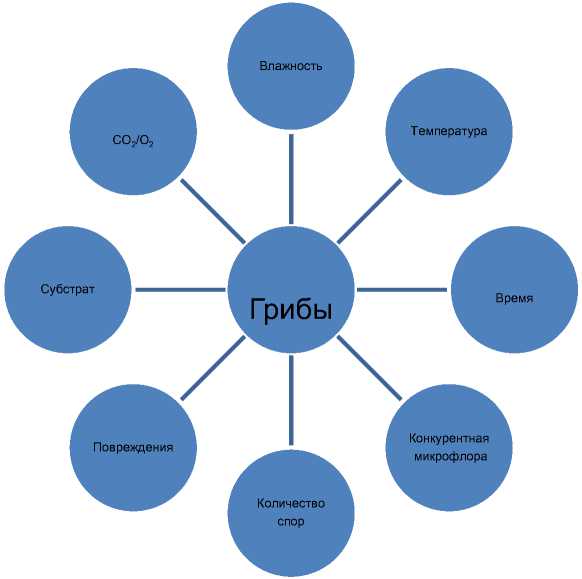

Повреждение зерна происходит при наличии следующих факторов (рис.):

-

- в поле при воздействии неблагоприятных климатических факторов (засуха, град и т.д.) и поражение вредителями;

-

- при уборке урожая – механические повреждения комбайнами, подборщиками, косилками и т.д.;

-

- при подработке и сушке зерна;

-

- при хранении, транспортировке, погрузке-разгрузке.

Факторы, влияющие на рост и токсинообразование грибов

Оценивая важность факторов, влияющих на скорость роста микробиологической обсемененности зерна (рис.), можно сказать, что наиболее важными благоприятными факторами для её развития являются влажность зерна и температура зерновой массы. Длительность хранения и зерновые повреждения являются следующими по значимости факторами. Далее по значимости следуют количество спор и вид зернового субстрата. Наименее значимыми факторами являются количественный и качественный состав конкурентной микрофлоры и соотношение углекислого газа и кислорода в зерновой массе.

Поражение патогенным грибом F.Graminearum сильно изменяет физические свойства зерна пшеницы. Объемная масса снижается с 768 (у нормального зерна) до 570 г, масса 1000 зерен с 37,8 до 25 г, стекло-видность – с 54 до 5%. Химические и технологические качества муки также резко изменяются. Зольность зерна повышается с 0,66 до 1,26%, содержание белка уменьшается с 14,1 до 12,6%. Качество клейковины вследствие повышенной протеолитической активности грибов сильно ухудшается, её эластичность и набу-хаемость снижаются [7]. Мука, полученная из зерна, пораженного фузариозом, непригодна для питания. Отравление (фузариотоксикоз) похоже на опьянение: появляется головокружение, рвота, сонливость, скованность походки и т.д. [7].

При скармливании животным зерна, сильно пораженного этим грибом, наступает отравление, сопровождающееся пищеварительными расстройствами и тяжелыми нервными явлениями.

Известно, что зерно и производные на его основе занимают значительный объем в кормах для крупного рогатого скота, свиней, птицы, и качество продукции этих отраслей в первую очередь зависит от качества зерновых кормов. Помимо снижения питательной ценности кормов в результате деятельности патогенной микрофлоры, корма загрязняются ядовитыми продуктами их деятельности, среди последних наиболее опасны микотоксины. Микотоксины оказывают на человека и животных токсические, мутагенные, канцерогенные и тератогенные действия. Они вызывают некроз, гепатит, нефропатию, расстройство пищеварительной системы. Это приводит к вынужденному забою животных, падежу, снижениям или потере продуктивности, нарушениям воспроизводства и т.д., что обуславливает значительные материальные и финансовые потери, снижение рентабельности зерновой, животноводческой и птицеводческой отраслей АПК.

Загрязнение афлотоксинами различных зерновых культур при самосогревании

Таблица 2

|

Культура |

Пробы, загрязненные афлатоксином, % |

Максимальное содержание афлатоксинов, мкг/кг |

Период, предшествующий образованию афлатоксинов, сутки |

|

Рис |

10–15 |

330 |

6–11 |

|

Рожь |

16–22 |

125 |

8–10 |

|

Пшеница |

20–25 |

340 |

5–7 |

|

Кукуруза |

30–57 |

5000 |

3–4 |

Из приведенных в таблице 2 зерновых крахмалоносов наиболее благоприятной питательной средой для развития токсинообразующих микробов является зерно кукурузы. У неё более короткий по сравнению с другими зерновыми (в 2–3,5 раза) период, предшествующий токсинообразованию. В то же время процент загрязненного зерна в 1,5–5 раз выше, а содержание афлотоксинов в кукурузе превышает в 15–40 раз аналогичные значения у пшеницы и ржи.

Вопросам снижения микробиологической обсемененности зерна уделяется много внимания, однако до настоящего времени эта проблема не решена в полной мере.

Для детоксикации товарного зерна в настоящее время используют различные способы. Однако эффективность этих способов низкая, вследствие того, что зерно обычно заражено широким спектром микроорганизмов, которые продуцируют гамму микотоксинов, а предлагаемые способы обеззараживания действуют избирательно на отдельные виды.

Условно способы детоксикации зерна можно разделить на:

-

- химические;

-

- биологические;

-

- физические.

К химическим относятся: термическая обработка зерна бисульфитом натрия, высокотемпературная (95–100°С) обработка газообразным аммиаком, 20%-й аммиачной водой, негашёной известью, гидроокисью натрия, озоном, кальцинированной содой, перекисью натрия. В последнее время практикуется обработка органическими кислотами: муравьиной, молочной и уксусной. Химические способы обеззараживания дорого- стоящи, требуют квалифицированного подхода, загрязняют зерно химическими реагентами, что ухудшает качество зерна и получаемой из неё продукции.

К биологическим способам обеззараживания можно отнести обработку различными ферментными препаратами. ФЭИСЭТ обезвреживает афлотоксины, охратоксины, Т-2 токсины на 40–54% [8]. Биопрепараты «Дизофунгин» и «Полилакт» снижают отрицательное действие токсичных грибов. Эти препараты содержат безопасные штаммы Bacillus subtilis, Streptomyces grizeus, ряд штаммов молочнокислых бактерий и стрептококков, болгарской палочки и бифидобактерий. После обработки этими препаратами заражённого зерна в течение 45 дней снижается поражение зерна всеми видами грибов: Fusarium, Aspergillus, Mucor и Penicillium на 62–70% [8]. Основными недостатками этих препаратов являются относительная дороговизна, продолжительный период воздействия, невысокая активность.

В последнее время возрос интерес к использованию физических воздействий на сельскохозяйственное сырьё и пищевые продукты [9–12] .

К физическим способам обеззараживания зерна можно отнести следующие виды обработки:

-

- термическое воздействие;

-

- воздействие высоким давлением;

-

- инфракрасное и ультрафиолетовое излучение;

-

- радиоактивное излучение;

-

- микроволновое излучение (СВЧ);

-

- воздействие магнитным полем;

-

- воздействие электростатическим полем;

-

- воздействие электрическим током коронного разряда и др.

При термической обработке и запаривании слаботоксичного зерна, поражённого грибами из родов Penicillium, Rhizopus, Mucor, используют огневые барабанные сушилки типа АВМ-0,65, СБ-1,5, СЗПБ-2,0 и др. Обработка идёт при температуре 160–200°С продолжительностью 10 минут, однократно или двухкратно. Зернофураж, поражённый грибом F.sporotrichioides, обеззараживают на зерносушилке при температуре 300– 350°С в течение 10 минут. С целью обеззараживания фуража используют экструдеры для влаготепловой обработки при температуре 250°С и расходе пара 200 кг/час [8].

Автоклавирование, пропаривание, проваривание используют для обеззараживания зерна, поражённого грибами из родов Penicillium, Phizopus, Mucor. Автоклавирование ведут при 100–120°С и давлении 1,0– 1,2 атм в течение 30 минут. Очевидно, что термические способы энергозатратны, малопроизводительны и нетехнологичны, качество зерна при этом ухудшается.

Ультрафиолетовое облучение обеззараживает зерно от поверхностной микрофлоры на 50–65%, от глубинной – на 25–35% в течение 15 минут. Увеличение продолжительности облучения до 30 мин снижает концентрацию афлотоксина В 1 на 76–83%, а через 120 минут на 97–98%.

Достаточно эффективна для обеззараживания зерна обработка СВЧ-излучением [9–12]. Семена перед обработкой увлажняют до 14,5% в течение 90 с. Обрабатывают электромагнитным полем сверхвысокой частоты до конечной температуры семян 44–550С. После такой обработки происходит обеззараживание семян от бактериоза и альтернариоза на 100%, от фузариоза – на 91–100, от P. Penicillium – на 100% [12] .

Использование физических способов обеззараживания зерна имеет следующие недостатки: сложное и дорогостоящее оборудование, большие затраты энергии, неустойчивый технологический эффект, снижение качественных характеристик зерна и т.д.

На наш взгляд, перспективным способом обработки зерна с целью снижения его микробиологической зараженности является воздействие на него электрическим током коронного разряда [13].

Способ заключается в пропускании потока зерна через разрядный промежуток, в котором горит коронный разряд. Этот способ был испытан в технологии предпосевной обработки семян и дал положительный эффект. Эффект обеззараживания зерна возникает вследствие следующих факторов:

-

1) силовые линии электрического поля в разрядном промежутке сгущаются в области пространства, где поверхность раздела сред имеет максимальную кривизну;

-

2) соотношение размеров спор паразитических грибов и зерновок составляет 4 порядка, и поэтому соответственно напряженность электрического поля в спорах также на порядки больше, чем на семенах растений;

-

3) массовое количество спор паразитических грибов, находящихся в зерновом ворохе, на котором выделяется энергия тока короны, соответствует массе, которую весь ток коронного разряда может нагреть до температуры стерилизации [13].

Экспериментально было установлено, что при обработке семян электрическим током коронного разряда происходит подавление жизнеспособности спор патогенных грибов, обитающих на поверхности зерна. Проведен регрессионный анализ зависимостей подавления жизнеспособности патогенных грибов Е г 1 , Е г 2,

Е г 3, Е г 4 от параметров коронной обработки. В нормированном виде после упрощения получены следующие уравнения регрессии:

Ег1 = 0,21279Е–0,11384τэ–0,63176Wэм+0,074471Fk +0,006679 ± 0,04701;(1)

Ег2 = 0,10207Е + 0,3661τэ + 0,03167 Fk –0,001775± 0,09188;(2)

Ег3 = 0,30039Е – 0,17796τэ+0,23278Е·τэ·τо–0,003783± 0,08326;(3)

Ег4 = –0, 71848Е·τэ·τо– 4,56979Во – 0,27 Wэм+ 4,44116 ± 2,0773,(4)

где В о – первоначальная всхожесть, о. ед.;

Е – напряженность электрического поля, кВ/м

Е г1 – степень подавления жизнедеятельности патогенных грибов вида Bipolaris Sorokiniana,о.ед.;

Е г2 – степень подавления жизнедеятельности патогенных грибов вида Fusarium, о.ед.;

Е г3 – степень подавления жизнедеятельности патогенных грибов вида Alternaria, о.ед.;

Е г4 – степень подавления жизнедеятельности патогенных грибов вида Penicillium, о.ед.;

W эм – количество электрической энергии, рассеянной в разрядном промежутке, кВт·ч;

F k – полярность коронного разряда

Анализ уравнений показал, что часть факторов практически незначима. Значимость определялась в соответствии с принципом оценки значимости углового коэффициента по величине стандартной ошибки.

Очевидно, что основной вклад в подавление жизнеспособности патогенной микрофлоры вносят следующие факторы – параметры электрокоронной обработки Е, τ э ,W эм , F k , в то время как гелиокосмический фактор заметного влияния не оказывает. Анализ уравнений (1)–(4) дает возможность связать эффект подавления жизнеспособности с геометрическими размерами спор соответствующих видов (табл. 3).

Таблица 3

Связь геометрических размеров спор грибов с эффектом подавления их жизнеспособности электрокоронным разрядом

|

Характеристика |

Bipolaris |

Fusarium |

Alternaria |

Penicillium |

|

Размеры спор, нм: |

||||

|

длина |

50–110 |

5–60 |

7–72 |

– |

|

диаметр |

15–31 |

2–5 |

6–22 |

2–3 |

|

форма тела спор |

Цилиндр |

Цилиндр |

Булава |

Шар |

|

Параметры обработки, их влияние на подавлен патогенных грибов (коэффициент ко |

ие жизнеспособности рреляции) |

|||

|

Е |

0,2128 |

0,1021 |

0,3004 |

– |

|

τ э |

0,1138 |

0,3561 |

–0,1780 |

– |

|

W эм |

0,6318 |

– |

– |

0,2710 |

|

Е• τ э • τ о · |

– |

– |

0,2328 |

0,7118 |

|

F k |

0,0747 |

0,0317 |

– |

– |

Таким образом, обработка током коронного разряда зерна является эффективным и экономически целесообразным способом снижения микробиологической обсемененности зерна, что повышает его сохранность и качественные показатели. Обработанное таким образом зерно является хорошим объектом для дальнейшей биотехнологической переработки с получением широкого ассортимента востребованной продукции, в том числе зерновых паток пищевого и кормового назначения.