Собака-тигр в смысловом поле шаманской скульптуры нанайцев: культурно-когнитивный аспект

Автор: Мальцева О.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена феномену нанайского шаманского комплекта, совмещающего два образа - собаки и тигра. Шаманская скульптура нанайцев рассматривается как явление, в котором получила отражение субъективная и объективная реальность, сконструированная носителями традиционной культуры. Для выявления значимости одомашненного животного и хищника в жизни нижнеамурского сообщества проведены культурные параллели с народами Сибири и тихоокеанского побережья. С привлечением фольклорного и лексического материала, результатов полевых исследований, аналитических данных этнографов воссозданы образы собаки и тигра в культурах местных народов. Рассмотрение проблемы в контексте коллективного опыта познания мира позволило выявить архетипический и модифицированные пласты в конструировании образов. Типичным для всех народов Сибири и Дальнего Востока являлось восприятие собаки как транспортного средства, помощника, ритуальной жертвы, проводника в загробный мир. Образ этого животного, воплощенный в нанайской шаманской скульптуре, ассоциировался с усилением воздействия духа. В шаманской иконографии нанайцев сакральная ипостась собаки чаще выступала в связке с образом тигра, олицетворявшим шаманскую силу и первопредков. Результаты анализа «тигриной» терминологии указывают на южные корни культа хищника в нанайской среде. Установлено, что символически-знаковое наполнение ритуальных скульптур нанайцев сформировалось в результате соприкосновения культурных пластов тунгусского, палеоазиатского и маньчжурского (китайского) происхождения. Практическая значимость фигур состояла в их использовании шаманом в качестве не только помощников при «поимке» и «заключении» духов, но и «языка общения» с представителями духовного мира.

Культовая скульптура, нанайцы, собака, тигр, смысловое поле, шаман

Короткий адрес: https://sciup.org/145146274

IDR: 145146274 | УДК: 398.3(4) | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.125-133

Текст научной статьи Собака-тигр в смысловом поле шаманской скульптуры нанайцев: культурно-когнитивный аспект

Шаманская скульптура нанайцев является недостаточно глубоко изученным культурным феноменом. В ее семантике отразился как индивидуальный, так и коллективный опыт познания мира, смысловое поле которого определило содержание культурного пространства нижнеамурского общества, являющегося многокомпонентным, т.е. обладающим чертами, типичными для эгалитарных и стратифицированных общностей с анимистическими воззрениями и сложными религиозными культами. Ареал этого культурного феномена включает Сибирь, где сформировался уклад таежных охотников и оленеводов; тихоокеанское побережье, где население занято звероморским промыслом; районы Восточной Азии с земледельческими и торговыми традициями, с населением которых жители долины Амура поддерживали тесные культурные связи и товарообмен. Исследование примеров комбинации культурных элементов «севера» и «юга» в долине Амура дает возможность рассмотреть культурную синкретизацию в более широком диапазоне с выявлением не только культурно-исторической специфики, но и породивших ее когнитивных факторов [Артемьева, 1999; Кэмпбэлл, 2002, с. 90–95; Флиер, 2012; Geertz, 1973].

В данной статье анализируются синкретичные образы, представленные в ритуальной сфере нанайцев, и на этой основе создается коллективный ментальный портрет носителей традиционной культуры в контексте ее многокомпонентного состава. Сложность изучения ритуальной скульптуры нанайцев обусловлена угасанием шаманских традиций в Нижнем Приамурье, начавшимся с установления советской власти на Дальнем Востоке. Большинство трудов, которые современные исследователи используют в качестве справочников для интерпретации шаманской скульптуры нанайцев, относятся к концу XIX – началу XX в. Их авторы – П.П. Шимкевич [1896], Л.И. Шренк [1903], С.М. Широкогоров [1919; Shirokogoroff, 1935], И.А. Лопатин [1922] – контактировали с шаманами и даже были очевидцами их ритуальных практик. С 1930-х гг. изучение шаманских комплексов народов Приамурья нередко проводится без учета многовекового духовного опыта. Некоторые исследователи публикуют и анализируют музейные материалы, собранные предшественниками [Зеленин, 1936; Иванов, 1937, 1970; Сем, 2002; Титорева, 2012; Нанайцы, 2019]. Среди ученых немало тех, кто при проведении изысканий общается с носителями традиций, но, к сожалению, попадающие в их поле зрения черты старого уклада служат скорее отзвуком прошлого и трактуются как пережитки [Березницкий, 2003; Островский, 2009, 2019; Островский, Сем, 2019]. Зафиксированные специалистами факты пе- реноса ритуальных комплексов на чердаки жилищ, в укромные места за дворами и густые заросли леса свидетельствуют о переходе шаманизма в стадию латентности. Даже материалы, собранные исследователями в течение XX в., содержат ценную информацию для реконструкции смыслового поля ритуальной сферы и механизма формирования сакрального пространства нанайцев. По результатам полевой работы А.В. Смоляк и Т.Д. Булгаковой можно выявить населенные пункты нанайского ареала, в которых сохранялись шаманские традиции [Булгакова, 2016; Смоляк, 1991]. Все они расположены в пределах современного Нанайского р-на Хабаровского края и связаны с местами проживания сильных шаманов. В этот список входят поселки Верхний Нерген, Найхин, Даерга, Джари, Дада, а также исчезнувшие селения Муха, Искра, Тор-гон и прилегавшие к ним мелкие стойбища. В данных пунктах во время археолого-этнографической экспедиции (1963, 1967, 1971–1972 гг.) по Хабаровскому краю проводил опрос В.А. Тимохин, научный сотрудник Института истории, филологии и философии СО АН СССР. В его полевых дневниках зафиксированы факты использования культовых предметов людьми, обладавшими шаманским даром [Мальцева, 2008].

Стилистически сходные наборы деревянных фигур были отмечены и в других местах Нижнего Приамурья, что позволяет предполагать трансляцию шаманских знаний в рамках межкультурной коммуникации [Кубанова, 1992]. По данным опроса коренного населения в этих районах, такая связь формировалась в контексте похоронной обрядности. Например, горинские нанайцы, поскольку в их среде не было сильных шаманов, для заключительного этапа похоронного обряда – церемониала отправки души умершего в загробный мир – приглашали шаманов из числа нанайцев, проживающих непосредственно в долине Амура: считалось, что они были осведомлены об устройстве мира и о похоронно-поминальных традициях у большинства амурских родов (ПМА, с. Кондон, Самар И.К., Л.Ф. и В.В., 22–23.11.1998). Таким образом поддерживались контакты населения долин Амура и Горина. Сложившаяся традиция приглашения способствовала и формированию универсального шаманского комплекса – «на все случаи жизни». Хотя комплекты – наборы деревянных фигур – шаманов разных категорий имели общую основу, они обладали и отличительными чертами [Смоляк, 1991, с. 54–56]. В процессе своего становления шаман не только перенимал у своего наставника основополагающие приемы вхождения в контакт с духами, но и зачастую выстраивал собственную линию общения с невидимым миром путем импровизаций, в результате чего появлялись синкретичные образы [Там же, с. 132–154] (ПМА, с. Найхин, Бельды Р.А., 28.08.2011). Для трактовки этих образцов необходи- мо рассмотреть предположение о том, что входившие в состав ритуальных комплексов деревянные фигуры являлись не только вместилищами подчиненных шаману духов. Чтобы «расшифровать» каждый образ желательно проанализировать не только его семантику, но и характер связи с другими образами в комплексе.

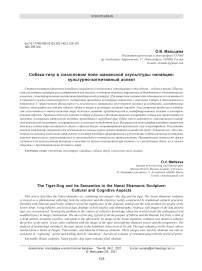

Некоторые комплекты сохраняли свое назначение и в советское время. Согласно дневниковым материалам В.А. Тимохина, в 1970-е гг. среди нанайцев, проживавших на территории Хабаровского края, еще были шаманы, продолжавшие лечебные практики с помощью деревянных скульптур сэвэнов. В записях исследователя среди деревянных вместилищ болезней упоминается сэвэн Бучилэ, который вместе с «двумя человечками» и «собакой» (индавла/эндаула) использовался в качестве лечебного средства [Мальцева, 2008, с. 167]. Примерно через 20 лет подобную подборку деревянных изделий из шаманского комплекса описала Т.А. Кубанова, базируясь на сведениях, полученных у кэвурской группы кондонских нанайцев, которые придерживались тех же шаманских традиций, что и амурские нанайцы. Она отметила, что культовая композиция Бучилэ сформирована по принципу дихотомии – объединяет фигуры изображенных в сидячей позе предков – тигра и тигрицу (женский Бучилэ меньше по размерам), которые обозначают мужской и женский Бучилэ. Каждый из этих Бучилэ имеет свои группы сэвэнов: набор «предка-тигра» включает сэвэнов,

Рис. 1. Культовая скульптура нанайцев ( сэвэны ), комплект Бучилэ .

а – мужской Бучилэ, «предок-тигр», главный помощник шамана (Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока (МИКНСДВ) СО РАН, № по КП 761 осн.); б – Мохэ (Моха), помощник мужского Бучилэ , стилизованный образ тигра (МИКНСДВ СО РАН, № по КП 2088 осн.); в – Хапо , помощник мужского Бучилэ , стилизованный образ тигрицы (МИКНСДВ СО РАН, № по КП 763 осн.); г – женский Бучилэ, «предок-тигрица», помощница шамана (МИКНСДВ СО РАН, № по КП 760 осн.); д – сангарав, «дети» женского Бучилэ в образе тигрят (МИКНСДВ СО РАН, № по КП 1891, 1892 осн.). Сэвэны Мохэ ( Моха ) и Хапо , образуют отдельную группу индавла тоткорпани «собака, попадающая в цель».

передающих образы тигра ( Мохэ ) и тигрицы ( Хапо ), в паре они называются индавла тоткорпани («собака, попадающая в цель»), набор «тигрицы-предка» – две уплощенные фигурки, обозначающих ее детей – тигрят ( сангарав ) (рис. 1) [Кубанова, 1992, с. 33–43].

Чтобы разобрать входящий в состав данного комплекса стилизованный образ с двойным наименованием, передающим значения собаки и тигра, необходимо проследить формирование его названия, содержания и формы в историко-когнитивном контексте традиционной культуры Нижнего Приамурья.

Собака в долине Амура – от реального к символическому зверю

В картине мира нанайских шаманов отразились природные условия, в которых проходила жизнь амурских рыболовов и охотников. В сонм их духов входили образы диких и доместицированных животных, обитающих на территориях Сибири и Дальнего Востока. Эти регионы расположены в таежной зоне, где сформировались модели хозяйствования, связанные с охотой, рыболовством и оленеводством. Обитатели этой северной части Азии уже на ранних этапах человеческой истории не обходились без собаки: она помогала в промысле, пастьбе и отгоне оленей, транспортировке скарба и людей [Losey et al., 2018]. В Северной Евразии можно выделить две большие области, в которых использование собак имело свои особенности. В центрально-сибирских таежных и тундровых зонах, где связь человека с оленем приобрела прочную основу в хозяйственной и культурной сфере, собаке отводилась роль пастуха. На побережье Тихого океана сложились традиции ездового собаководства, получившие отражение в лексике палеоазиатских народов. У нивхов можно выделить корпус слов, обозначающих функцию собаки и ее положение в упряжи («ездовая собака» - иф цан, «собака, следующая за собакой-вожаком в нартовой упряжке» - латрат, «первая собака в нартовой упряжке» - ну^ис и т.д.) [Савельева, Таксами, 1970, с. 140, 157, 214].

У тунгусо-маньчжурских народов долины Амура отношение к собаке сформировалось под влиянием палеоазиатских и тунгусских (сибирских) форм хозяйственной деятельности и верований. В жизни местного сообщества собака стала многозначной фигурой, что нашло отражение в фольклоре и сакральном поле. Ее образ вобрал многие черты изначальных представлений о собаке как транспортном средстве, жертве, помощнике и аналоге человека. В лексике нанайцев встречается обозначение ездовой собаки - халиачири инда, но больше слов связано с ранжированием животного по масти, рабочим качествам и положению в стае (например, «собака серого цвета» – куриэн ,

«собака черной масти с белой полоской на лбу» - чо-коан , «щенок несколько месяцев от роду» – кэйчээн , «собака-вожак» – миориамди , «самка собаки» – вэчэн ) [Оненко, 1980, с. 94, 234, 237, 262, 448]. В фольклоре зафиксировано отношение к собаке как к думающему, самостоятельно совершающему поступки существу. В нанайских волшебных историях нингман можно выделить сюжеты, в которых главный персонаж в собачьем обличье становится родственником людей и наделяется человеческими правами [Нанайский фольклор…, 1996, с. 174–183, 290–300; Сем, 2001]. Подобные представления оформились и в нормах этики. Представители всех нанайских родов соблюдали запрет на убийство собаки. Уход за животным, его лечение и в случае смерти похороны с почестями – все это у охотничьих народов долины Амура легло в основу традиции почитания собаки как напарника человека [Шренк, 1899, с. 185–186; Штернберг, 1933, с. 500].

Восприятие четвероногого помощника в качестве жертвенного животного и контактера с духовными сущностями, по сравнению с описанным, имеет более древний подтекст, что подтверждают обнаруженные в Сибири неолитические материалы [Losey et al., 2011]. Нивхи, соседствующие с ульчами и нанайцами, собаку приносили в жертву, чтобы умилостивить богов и облегчить умершему путь в Млыво (загробный мир) [Штернберг, 1933, с. 299–328]. Обрядовое убийство собак во имя высших сил практиковалось у ряда полуоседлых народов северной части тихоокеанского побережья [Соколова, 1998, с. 261–262].

На территориях Сибири и побережья Тихого океана связь собаки с ипостасями мифического мироздания наиболее ярко проявляется в погребальных комплексах, похоронной обрядности. В одной из мифологических сказок юкагиров собака выступает охранником дороги мертвых, судьей и вершителем судеб человеческих в загробном мире [Фольклор…, 2005, с. 305]. Согласно представлениям нанайцев о буни (загробной жизни), она являлась перевозчиком души умершего. Причем душу в иной мир отвозили несколько запряженных собак [Шимкевич, 1896, с. 18].

Собака могла быть дублером дикого животного. У народов Сибири с кочевым типом хозяйства связь собака – волк находится в одной понятийной плоскости. Там сложилась следующая конфигурация животной автономии: в одном углу условного треугольника находился олень, в другом – оленегонная лайка, в третьем волк [Losey et al., 2011; Stepanoff et al., 2017]. В сакральной сфере волк и собака порой подменяли друг друга, их сущности имели отношение к покровительству оленьего стада или промыслу [Иванов, 1970, с. 34, 36, 88–90; Baldick, 2012, p. 147–148].

У тунгусов-оленеводов в ходе миграции к берегам Тихого океана картина мира получила новое наполнение. Изменения коснулись прежде всего иерархии духов, имевших представительство в животном окружении. В воззрениях групп, населяющих долину Амура, волк практически утратил сакральную сущность. Этому есть несколько объяснений. В таежной пересеченной местности, иногда подтапливаемой во время разлива реки, стайная охота затруднена – волк может столкнуться с более сильными конкурентами – с медведем и тигром [Черенков, Поярков, 2003, с. 7–33]. В прошлом в низовьях Амура были единичные случаи поимки этого зверя; у отдельных нивхских родов он даже был тотемом, но в духовном плане дикий родственник собаки не стал ее заменой [Приамурье, 1909, с. 268; Штернберг, 1933, с. 304–305]. В традиционном сознании населения этой части Приамурья выраженной оказалась связь медведя с собакой как сакральной жертвой. Однако нельзя не отметить, что у горинских нанайцев существовала традиция вождения по селу медведя с надетой на него упряжью - хала, по сути как ездового животного. Можно предположить, что в этом случае медведь выполнял функцию собаки [Самар Е.Д., 2003, с. 36]. Согласно представлениям нанайцев Нижнего Приамурья, душу умершего доставлял на тот свет караван собак во главе с медведем [Липский, 1925, с. 47 (XLII); Смоляк, 1976, c. 131]. Упрочнение связи собаки с медведем в консервативной обрядности служит доказательством того, что группы тунгусо-маньчжурских народов заимствовали палеоазиатские традиции.

В шаманской иконографии нанайцев собака и медведь не выступают в тандеме. Здесь образ собаки обозначает качество и свойство связей между объектами духовного мира. Из сонма шаманских духов, представленных в скульптурных формах, можно выделить образы мифической собаки Ванко - спутника злого духа или шамана и исполнителя его воли, а также «собачьей головы» ингда дилини, охранявшей души умерших, которые не имеют возможности возродиться [Оненко, 1980, с. 90; Смоляк, 1991, с. 199200]. В комплекте Бучилэ , включающем сэвэны Хапо и Мохэ , собака выражает характер их взаимосвязи, она объединяет сэвэны в одну группу. Для понимания этой конструкции необходимо исходить из восприятия собаки, сложившегося у народов с рыболовецким и охотничьим укладом. Материалы по нивхам и некоторым народам Сибири позволяют выявить несколько взаимосвязанных духовных ролей собаки – «жертвы», «вместилища души умершего», «проводника в загробный мир» [Самар А.П., 2011, с. 125]. В этих ипостасях она представлена и в шаманской картине мира. Вместе с тем нельзя исключать и наложение разных символических функций собаки, сформированных в ходе заимствований и трансформаций. С учетом сути шаманских духов, тесно связанных с природой (рельеф, растительный и животный мир, климатические условия и т.д.), и второго названия группы Мохэ-Хапо -

«собака, попадающая в цель» можно предположить, что «привязка» к собаке призвана подчеркнуть силу воздействия духов. В данном случае за основу взята ее изначальная функция в жизни человека как помощника, охранника [Штернберг, 1933, с. 495]. Отражение утилитарного значения этого животного в сакральной сфере дает возможно сть рассматривать комплекты культовых скульптур в качестве своеобразного языка. Двойное название, включающее упоминание собаки, служит эмфатической конструкцией, подчеркивающей силу и быстроту «подчиненных» шаману духов.

Адаптация образа тиграв среде таежных охотников и рыболовов

Обращение нижнеамурских народов к образу тигра базируется на нескольких смысловых вариациях. Каждая из них отражает эволюцию не только понятий, но и шаманского комплекса в целом. Основой идейной модели, связанной с образом тигра, является отношение к реальному зверю. Коренное население долины Амура сталкивало сь с ним непосредственно, соответственно многие представления о кошачьем хищнике сформировались в результате наблюдений за ним. Для охотников тигр – опасный конкурент; нередко он нападал на незащищенные стойбища, рыболовецкие группы и вынуждал их искать новые места для проживания. Ме стное население, воспринимавшее тигра как носителя мистических качеств, включало его в состав первопредков. Такие нанайские роды, как Самар, Бельды, Одзял и Актанко вели свое происхождение от брака женщины с хищником [Лопатин, 1922, с. 206–209; Нанайский фольклор…, 1996, с. 405–407; Самар Е.Д., 2003, с. 9–26]. Культ тигра у тунгусоязычных народов, как отмечал С.М. Широ-когоров, носит отпечатки различных культурных систем [Shirokogoroff, 1935, p. 70–185]. Самым ярким свидетельством смешения разнородных мировоззренческих пластов является «тигриная» терминология, представленная преимущественно в сакральном поле. В этом плане интересно сравнить тигра и медведя как главных акторов эколого-социальной коммуникации в долине Амура. У народов Нижнего Приамурья понятийный комплекс, связанный с медведем, более детализированный, чем связанный с тигром. В нанайском языке тигр получил составное название пурэн амбани, барс и леопард - амбан эдени или ярга. Раньше изображение леопарда называлось мари, а тигра -ярга или амбани сэвэн [Оненко, 1980, с. 36, 258, 543]. Входящая в группу обозначений кошачьих хищников лексема амбан (амбани, амбасани) вызывает вопросы, касающиеся не только этимологии слова, но и его использования с несколькими значениями. В нанайской среде оно применялось для обозначения злого духа, а также тигра – животного. Современные нанайские информаторы до сих пор связывают воедино две семемы одного слова, обозначающего свойства нематериальной сущности и материального объекта в обличье животного. Тигр стал воплощением злого духа и карающей, разрушающей, неукротимой силы. В конце 1990-х гг. в краеведческом музее г. Комсомольска-на-Амуре автор наблюдал, как некоторые посетители из представителей коренного населения боялись не только пройти мимо чучела тигра, но и смотреть в его сторону. Гости музея уверяли, что они испытывали суеверный страх от одного вида зверя. Такая реакция свидетельствует о сохранении в глубине сознания нанайцев исконного отношения к хищнику. Согласно сведениям, записанным в Ульчском р-не Хабаровского края, коренное население долины Амура не всегда соотносит представления о тигре как воплощении коварства, мудрости, родовой силы с реальным зверем. Ульчская шаманка Софья Анги-Вальдю, рассказывая о получении своего дара во сне, отмечала, что на протяжении нескольких ночей ей являлся покойный отец в облике тигра и каждый раз предлагал что-нибудь из шаманской амуниции. По этому случаю она вышила картину с изображением своего предка-тигра, который больше всего был похож на льва. Как выяснилось, шаманка передала экранный образ животного, который ассоциировался у нее с тигром, поскольку живого таежного хищника она никогда не видела (ПМА, с. Булава, 21.07.1996).

Следует отметить, что образная передача животных и интерпретация их качеств зависят в основном от опыта во сприятия и познания мира, закрепленного в лексике. Начиная с 1930-х гг. у нанайцев, как и у большинства народов долины Амура, в трансляции знаний немалую роль играли литературный нанайский и русский языки в статусе языков-пиджинов [Перехвальская, 2008; Mamontova, 2015]. Воспринятая литературная лексика не вмещала набор понятий, относившихся к конструкции ментального мира, в частности, к шаманской иконографии. С использованием введенных языковых стандартов выстраивались новые мировоззренческие комплексы, в которых признаки физической природы совмещались с со свойствами объектов духовного плана.

Рассмотрение проблемы через призму языковой метаморфозы позволяет сфокусироваться на концепте амба/амбани. Т.Д. Булгакова в ходе изучения камлания нанайских шаманов отмечала, что их духи (сэвэны) не являлись воплощением субъектов материального мира. Сэвэны – нематериальные сущности; чтобы стать сильнее, они только перенимали черты животных (это мог быть набор от разных видов). Им противопоставляются амба – неуправляемые духи, находившиеся вне подчинения шаману [Булгакова, 2016, с. 290–291]. С.М. Широкогоров связывал появление в тунгусоязычной среде слова амбан с маньчжурским и китайским влиянием. Этим словом обозначали высших чиновников, для которых использование шкур тигра являлось знаком престижа [Shirokogoroff, 1935, p. 82]. Коренные жители долины Амура, поддерживавшие тесные контакты с маньчжурами, факт использования тигриных шкур высшими сановниками маньчжурского двора интерпретировали, исходя из своих комплексов представлений. В среде жителей этой территории запрет охоты на хищника приобрел тотемный характер. Формировавшийся культ тигра имел сходство и некоторые отличия от культа медведя. В обоих случаях некоторые обозначения зверей отражают родственную номенклатуру. Например, нанайцы воспринимали медведя в качестве первопредка и называли его мапа («дед», «старик») [Оненко, 1980, с. 258]. В их лексике также нашла отражение возрастная маркировка хищника. Медвежонка 7–8 мес. называют сирион, годовалого – чайро, медведя 2–3 лет – хоер, 3–4 лет – пуер [Там же, с. 340, 367, 463, 497]. Отношение к плотоядному зверю как кровному родственнику передает слово агдима, обозначающее как старшего из братьев, так и 5–6-летнего медведя [Там же, с. 27].

Представители нанайских родов, которые ведут свое происхождение от тигра, иногда называли его дака («свекр», «тесть») [Там же, с. 134]. Однако в «тигриной» терминологии и традиции наделения кошачьего хищника признаками таежного божества сохранились следы потестарной организации. Практически у всех народов Приамурья не практиковалось ритуальное убийство этого животного, а если его убивали за нападение на человека, то по этому случаю устраивали символическое судебное разбирательство с привлечением зангина (родового судьи). Судья получал за работу шелковый халат и котел, что служило знаком примирения двух сторон – «рода тигра» и «человека» [Смоляк, 1976, с. 151–152; Штернберг, 1933, с. 501–502]. Если в лесу находили мертвого тигра, то его хоронили в одежде: в зависимости от сезона в зимних или летних штанах, халате, обуви, шапке [История…, 2001, с. 92–93]. В статусе таежного божества образ тигра вошел в шаманский пантеон духов. В иерархии сущно стей с зооморфными чертами сэвэны с тигриными качествами имели высшие ранги, как приближенные шаману. Проблемой является интерпретация тигриных образов, воплощенных в скульптурах. Их происхождение указывает на заимствования из религиозно-философского учения буддизма и агрокультурного комплекса. По мнению С.М. Широкогорова, пантеон духов тунгусов сформировался в ходе переработки маньчжурской системы устройства духовного мира, основанной на ряде китайских культов [Shirokogoroff, 1935, p. 108–164]. Среди духов выделяется группа мафа, имевшая несколько толкований. Духи с названием мафа, которое имело значение «благородный человек», «старый человек», представлены как предки маньчжур. Согласно буддийскому учению, они происходили от древних животных, не являлись ни доброжелательными, ни зловредными, но могли вызывать болезни и несчастья. В маньчжурском комплексе словом мафа обозначались также различные заимствованные духи, с которыми желательно было поддерживать хорошие отношения [Ibid., p. 143, 145, 151, 158, 234–238]. У нанайцев и тунгусов слово мапа/ мафа со значением «старик» относилось к духу-покровителю мест и являлось иносказательным обозначением медведя [Лопатин, 1922, с. 206; Оненко, 1980, с. 258]. Можно предположить, что в шаманском комплексе нанайцев название сэвэна Мохэ/Моха восходит к слову мапа/мафа. С вхождением в шаманскую ритуальную сферу оно фонетически изменилось и стало использоваться для обозначения статуса духовной сущности с карающей, разрушительной силой и олицетворения ряда болезней. Немало вопросов вызывает этимология слова хапо, обозначающего сэвэна с обережной (охранительной) функцией, противостоящего в комплекте сэвэну Мохэ с разрушительной, карающей силой. В нанайском словаре нет однокоренных и близких по смыслу к нему слов, что позволяет предполагать его привнесение из другого языка. В трудах П.П. Шимкевича сэвэн, символически выражающий покровительство и защиту, называется хафани. Его появление может быть связано с диссимиляцией согласных в слове мафани и образованием слов, обозначавших противоположные ипостаси в конфигурации культового поля (как мухани/хафани ; мохэ/хапо). Возможно также, что слово хапо(ни)

образовалось в результате адаптации в конгломерате нанайских шаманских духов названия Джафан мафа - духа-покровителя дома и поместья у маньчжуров [Шимкевич, 1896, с. 52].

При рассмотрении семантики скульптур, передающих образ кошачьего хищника, выявлены небольшие расхождения в обозначениях этих сходных изображений в разных уголках Нижнего Приамурья. В материалах разных поколений исследователей зафиксированы следующие комбинации названий – ярга, хафу ярга, амбансо, амбансо мухани, амбансо сеони, моха и хапо [Кубанова, 1992, с. 37-43; Лопатин, 1922, с. 224–228; Шимкевич, 1896, прил. 1; Baldick, 2012, p. 143–144]. Их необходимо истолковывать не только в свете шаманской «импровизации», когда шаман сам персонифицировал дух и определял его позицию в иерархии невидимых сущностей. Важно также учитывать природный, социальный и культурный контексты. В южной части территории расселения нанайцев, совпадающей с ареалами амурского тигра и дальневосточного леопарда, отношение к реальным хищникам получило отражение в шаманской картине мира в виде предполагаемых связей между тигром и леопардом. Материалы, обнаруженные в этих районах исследователями в конце XIX – XX в., содержат многочисленные изображения культовых образов с чертами кошачьего хищника, которые занимали различное положение в иерархической системе духов [Лопатин, 1922, с. 225–228; Шимкевич, 1896, с. 40–45]. А.В. Смоляк приводит пример соподчиненности, в котором помощниками амбан сэвэна (в виде тигра) выступали сэвэны ниже рангом - ярга (пятнистого леопарда) [1991, с. 71]. В северных районах проживания на-

б

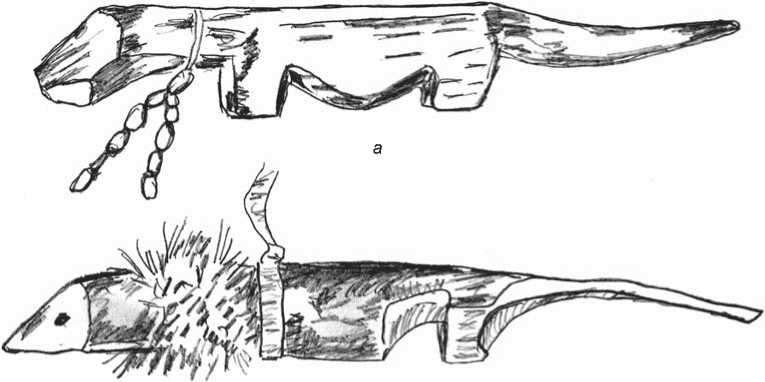

Рис. 2. Изображения волка и собаки.

а - волк- сядэй , ненцы (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, колл. 2427-8); б – собака, сахалинские эвенки (Государственный музей этнографии, колл. 6936-122).

найцев (например горинских) «тигрино-леопардовая» группа шаманского комплекса не имела такой детализации. Стоит отметить, что картина мира коренного населения Нижнего Приамурья пополнялась новыми идеями под влиянием торговых и родственных связей с маньчжурами; посты маньчжурских чиновников вплоть до начала XX в. могли быть одними из центров распространения государственного шаманизма и буддийской философии [Шренк, 1883, т. 1, с. 53–74].

За пределами Нижнего Приамурья объемные деревянные изображения, сходные по стилю оформления с амурскими, встречаются в некоторых уголках Сибири и Сахалина. Это, как правило, фигуры с горизонтально вытянутым туловищем и обозначенной несколькими срезами мордой. У ненцев подобная малая скульптура является вместилищем духа волка – сядэй. У сахалинских эвенков фигурка с похожими чертами передает образ собаки и в прошлом использовались в качестве игрушки (рис. 2) [Иванов, 1970, с. 89, 250]. В данном случае мы имеем дело с широко распространенной скульптурной формой, условность которой в разных районах Сибири и Дальнего Востока позволяла наполнять ее различным содержанием. Значения этого стилизованного образа в разных географических точках отражают специфику природной среды кочевого сообщества Северной Евразии. Если у оленеводов Западной и Восточной Сибири протагонистами и вершителями человеческих судеб являлись духи с волчьими, собачьими чертами, то у рыбаков и охотников долины Амура – духи в облике таежного хищника тигра.

Выводы

Анализ шаманской скульптуры нанайцев позволяет говорить о ней как о явлении, сочетающем ряд смыслообразующих функций. Так, комплект с двойным значением – собаки и тигра – указывает на культурную и ментальную плоскости, в которых фигуры обретали свое содержание. Шаманские объемные изображения создавались как средство связи с невидимым миром, в котором роль посредника играл шаман. С учетом этой функции происходило их информационное наполнение. В нанайском шаманизме деревянные фигуры – сэвэны – выполняли двойную функцию – вместилища духов и нейтрализаторов их силы. Семантика изображения содержит информацию о категории, характере духа, его позиции в шаманской иконографии, а также персональном участии шамана в его «обработке». Можно допустить, что конфигурация и оформление каждой фигуры использовались шаманом как мнемонические средства, помогавшие ему ориентироваться в духовном плане, соответствен- но, как отдельные изображения, так и их совокупность имели значение сакрального языка. Условность в передаче образов служила основанием наполнения его различным идейным содержанием.

Образ зверя с горизонтально вытянутыми туловищем и хвостом, нашедший воплощение в деревянных фигурах, получил распространение на обширной территории. В разных районах Сибири и Дальнего Востока у него своя смысловая нагрузка: от собаки-волка до тигра. В долине Амура парное изображение (одно обтекаемой формы с зауженным концом, другое – угловатое с утолщением на конце хвоста или раздвоенным хвостом) совмещает значения собаки и каждое по отдельности – тигра и тигрицы. В его толковании имеется более глубокий подтекст. Смысловая двойственность, связанная с собакой и тигром, указывает на разновременные культурные наслоения, имеющие тунгусские, палеоазиатские и маньчжурские (китайские) корни. Воплощенные в культовой скульптуре нанайцев идеи домашнего животного и дикого хищника также необходимо воспринимать как актуализацию общественной жизни, которая нашла преломление в сакральной сфере. Собака занимала важное место в жизни практически всех народов Сибири и Дальнего Востока, но в шаманской иконографии нанайцев ее символическая функция послужила основой для оформления профиля других духов. Пришедший образ тигра выступал вторичным звеном, выражал аспект социальной демаркации.

Можно констатировать, что с угасанием шаманизма на Амуре нанайская культовая скульптура утратила религиозно-практическое содержание, ее образы стали интерпретироваться только в историко-культурном и символическом контексте.

Автор признателен коллективу Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН, жителям сел Солнечного, Нанайского, Ульчского р-нов Хабаровского края за помощь в исследовании проблемы. Особая благодарность сотрудникам музея за возможность использовать и опубликовать материалы этнографической коллекции нанайцев.

Список литературы Собака-тигр в смысловом поле шаманской скульптуры нанайцев: культурно-когнитивный аспект

- Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. – М.: Наука, 1999. – 350 c.

- Березницкий С.В. Классификация культовой атрибутики коренных народов Дальнего Востока России // Типология культуры коренных народов Дальнего Востока России (материалы к историко-этнографическому атласу). – Владивосток: Дальнаука, 2003. – С. 190–220.

- Булгакова Т.Д. Камлания нанайских шаманов. – Norderstedt: Verlag der Kulturstiftung Sibirien SEC Publications, 2016. – 311 с.

- Зеленин Д.К. Культ онгонов в Сибири. Пережитки тотемизма в идеологии народов Сибири. – М.; Л.: АН СССР, 1936. – 436 с.

- Иванов С.В. Медведь в религиозном и декоративном искусстве народностей Приамурья // Памяти В.Г. Богораза (1865–1936). – М.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 1–44.

- Иванов С.В. Скульптура народов Севера Сибири. – Л.: Наука, 1970. – 296 с.

- История и культура орочей: Историко-этнографические очерки. – СПб.: Наука, 2001. – 176 с.

- Кубанова Т.А. Ритуальная скульптура нанайцев. – Комсомольск-на-Амуре: [Тип. АПО им. Гагарина], 1992. – 187 с.

- Кэмпбэлл Дж. Мифический образ. – М.: Акт, 2002. – 683 с.

- Липский А.Н. Введение // Первый туземный съезд ДВО. – Хабаровск, 1925. – С. 5–52 (V–LII).

- Лопатин И.А. Гольды амурские, уссурийские и сунгарийские. – Владивосток, 1922. – 371 с.

- Мальцева О.В. Традиционные воззрения нанайцев в культовой скульптуре (по дневниковым материалам В.А. Тимохина, 1960–70-е годы) // Записки Гродековского музея. – Хабаровск: Изд-во Хабар. краевого краевед. музея, 2008. – Вып. 20. – С. 164−169.

- Нанайский фольклор. Нингман, сиохор, тэлунгу / сост. Н.Б. Киле. – Новосибирск: Наука, 1996. – 478 с.

- Нанайцы: Каталог коллекции из собрания Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова / сост. Г.Т. Титорева и др. – Красноярск: Юнисет, 2019. – 556 с.

- Оненко С.Н. Нанайско-русский словарь. – М.: Рус. яз., 1980. – 552 с.

- Островский А.Б. Ритуальная скульптура народов Амура и Сахалина. Путеводная нить чисел. – СПб.: Нестор-История, 2009. – 195 с.

- Островский А.Б. Антропология мышления: Избранные статьи 1990–2016 гг. – СПб.: Нестор-История, 2019. – 440 с.

- Островский А.Б., Сем Т.Ю. Коды коммуникации с богами: (Мифология и ритуальная пластика айнов). – СПб.: Нестор-История, 2019. – 160 с.

- Перехвальская Е.В. Русские пиджины. – СПб.: Алетейя, 2008. – 363 с.

- Приамурье. Факты, цифры, наблюдения. – М., 1909. – 922 с.

- Савельева В.Н., Таксами Ч.М. Нивхско-русский словарь. – М.: Сов. энцикл., 1970. – 536 с.

- Самар А.П. Традиционное собаководство нанайцев. – Владивосток: Дальнаука, 2011. – 256 с.

- Самар Е.Д. Под сенью родового древа. Записки об этнокультуре и воззрениях гэринских нанайцев рода Саман-дё-Моха-Монгол/рода Самар. – Хабаровск: Кн. изд-во, 2003. – 211 с.

- Сем Т.Ю. Собака-мерген в фольклоре и ритуалах нанайцев // Ритуальное пространство культуры: мат-лы междунар. форума. – СПб., 2001. – С. 101–104.

- Сем Т.Ю. Шаманизм тунгусоязычных народов Сибири и Дальнего Востока по материалам РЭМ // Расы и народы. – М.: Наука, 2002. – Вып. 28. – С. 226–242.

- Смоляк А.В. Представления нанайцев о мире // Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера (вторая половина XIX – начало XX в.). – Л.: Наука, 1976. – С. 129–160.

- Смоляк А.В. Шаман: личность, функции, мировоззрение. – М.: Наука, 1991. – 280 с.

- Соколова З.П. Животные в религиях. – СПб.: Лань, 1998. – 288 с.

- Титорева Г.Т. Сэвэны: Каталог культовой скульптурыиз собрания ХКМ им. Н.И. Гродекова. – Хабаровск: Хабаров. краевой музей им. Н.И. Гродекова, 2012. – 206 с.

- Флиер А.Я. Происхождение культуры: новая концепция культурогенеза // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – 2012. – № 4 (июль – август). – URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/4/Flier_The-Origin-of-Culture/ (дата обращения: 21.02.2020). Фольклор юкагиров. – М.; Новосибирск: Наука, 2005. – 594 с.

- Черенков С.Е., Поярков А.Д. Волк, шакал. – М.: Астрель: АСТ, 2003. – 116 с.

- Шимкевич П.П. Материалы для изучения шаманства у гольдов // Зап. Приамур. отд. ИРГО. – Хабаровск: [Тип. канцелярии Приамур. генерал-губернатора], 1896. – Т. II, вып. 1. – 133 с.

- Широкогоров С.М. Опыт исследования шаманства у тунгусов // Уч. зап. ист.-филол. фак. в г. Владивостоке. – Владивосток: [Тип. обл. земск. управления], 1919. – Т. 1. – С. 47–108.

- Шренк Л.И. Об инородцах Амурского края. – СПб.: Изд-во АН, 1883. – Т. 1. – 323 с.; 1899. – Т. 2. – 314 с.; 1903. – Т. 3. – 145 с.

- Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. – Хабаровск: Дальгиз, 1933. – 740 с.

- Baldick J. Animal and shaman. Ancient Religions of Central Asia. – L.; N. Y.: I.B. Tauris, 2012. – 214 p.

- Geertz Cl. The Interpretation of Culture: Selected Essays. – N. Y.: Basic books, 1973. – 480 p.

- Losey R.J., Bazaliiskii V.I., Garvie-Lok S., Germonpré M., Leonard J.A., Allen A.L., Katzenberg M.A., Sablin M.V. Canids as persons: Early Neolithic dog and wolf burials, Cis-Baikal, Siberia // J. of Anthropol. Archaeology. – 2011. – Vol. 30, iss. 2. – P. 174–189.

- Losey R.J., Nomokonova T., Gusev A.V., Bachura O.P., Fedorova N.V., Kosintsev P.A., Sablin M.V. Dogs were domesticated in the Arctic: Culling practices and dog sledding at Ust’-Polui // J. of Anthropol. Archaeology. – 2018. – Vol. 51. – P. 113–126.

- Mamontova N. Language as mechanism of systemic foundation: Tungus-speaking groups in the Far East // Asian Ethnicity. – Vol. 17, iss. 1. – 2015. – P. 48–66.

- Shirokogoroff S.M. Psychomental complex of the Tungus. – L.: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1935. – 469 p.

- Stepanoff C., Marchina C., Fossier C., Bureau N. Animal Autonomy and Intermittent Coexistences. North Asian Modes of Herding // Current Anthropology. – Vol. 58, N 1. – 2017. – P. 57–81.