Соболево 2 - поселение финального этапа позднедьяковской культуры на Верхней Волге

Автор: Исланова И. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

При исследовании культурных трансформаций позднедьяковских древностей наиболее корректными источниками являются однослойные памятники, существовавшие небольшой промежуток времени. Одно из таких поселений V-VI вв. было выявлено в Верхнем Поволжье после анализа сохранившейся коллекции керамических материалов. Это неукрепленное поселение Соболево 2. Керамический и вещевой набор схож, но не аналогичен исследованным поблизости многослойным позднедьяковским городищам и также отличается от комплекса посуды мощинской культуры (отсутствуют миски с цилиндрической верхней частью и биконические пряслица с большим диаметром отверстия). Особо следует подчеркнуть наличие на Соболево 2 большого числа (45,7 %) лощеных и подтащенных фрагментов, а также обнаруженные остатки постройки с углубленным основанием или полуземля-ночного типа.

Верхнее поволжье, позднедьяковская культура, мощинская культура, керамика, однослойное неукрепленное поселение

Короткий адрес: https://sciup.org/143179095

IDR: 143179095 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.185-197

Текст научной статьи Соболево 2 - поселение финального этапа позднедьяковской культуры на Верхней Волге

Позднедьяковские памятники Верхневолжья, как правило, представлены многослойными укрепленными поселениями. Артефакты из переотложенных напластований городищ не являются полноценными источниками и не позволяют аргументированно анализировать происходившие культурные трансформации. Появление в верхних горизонтах посуды, называемой «керамикой мощинского круга» ( Исланова , 2010. С. 205), схожей с посудой мощинской культуры, могли быть или «явлением моды» ( Кренке , 2016. С. 282), или свидетельством мощного культурного импульса или появления нового населения.

1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Панорама историко-культурных процессов на территории Восточной Европы в римское время и эпоху Великого переселения народов по археологическим данным (I–VII вв.)» (№ НИОКТР 122011200267-0).

Ответы на вопросы следует искать при анализе материалов однослойных поселений, существовавших относительно короткий промежуток времени. Такое неукрепленное поселение находится в микрорегионе Верхнего Поволжья, где известна серия городищ с позднедьяковскими слоями, исследованными в XX в.: Пекуново, Иваньковское, Санниковское ( Бадер , 1950. С. 90–132), Графская Гора ( Смирнов , 1977). Первоначально основной материал анализируемого поселения Соболево 2 был неточно атрибутирован, из-за чего памятник не попал в поле зрения исследователей дьяковских древностей.

История изучения и местоположение поселения

Археологический объект, названный как стоянка Соболево VI, был выявлен в 1969 г. Л. В. Кольцовым; тогда был собран подъемный материал. В 1970 г. объект был исследован раскопками и по найденным керамическому и кремневому материалам отнесен к рубежу II и I тыс. до н. э. ( Кольцов , 1970; 1971. С. 37). В составленном Е. В. Бодуновым в 1974 г. паспорте этот памятник был назван поселением Соболево VI. В 1996 г. при инвентаризации объектов археологического наследия поселение Соболево 2 осматривалось А. В. Новиковым и Ю. А. Кобозевым ( Новиков , 1996). В 2009 г. остатки этого объекта обследовались И. В. Ислановой ( Исланова , 2013. С. 100–101). Как поселение Соболево 6, с датой – рубеж II и I тыс. до н. э., объект был упомянут А. Д. Максимовым в таблице исследованных памятников раннего железного века в Калининской (ныне Тверской) области ( Максимов , 1983. С. 41). В своде памятников Тверской области это поселение как Соболево 2 (Соболево 6) отнесено в финальному этапу эпохи бронзы – начальному этапу раннего железного века (АКР, 2003. С. 279–280). Небольшая информация о поселении Соболево 2 была опубликована в 2010 г. при анализе древностей Верхнего Поволжья, имеющих напластования середины I тыс. н. э. ( Исланова , 2010. С. 205. Рис. 7: 2, 3 2). Коллекция артефактов находится в фондах Тверского государственного объединенного музея и частично – в экспозиции его Кимрского филиала.

Поселение находится в 350 м к северо-востоку от д. Соболево Кимрского района Тверской области. Расположено на дюнном всхолмлении (береговом валу) высокой поймы левого берега р. Волги (Угличское водохранилище) между стоянками Соболево 4 и 7. Высота над уровнем воды в реке – 3,5–4 м (август 2009 г.). В 40 м к западу лежит заболоченная старица р. Волги. Размеры поселения, по Л. В. Кольцову, 60 × 40 м ( Кольцов , 1970). В начале XXI в. мысовая южная часть всхолмления, где находилась основная территория поселения, была разрушена карьером. В 2009 г. на слабозадернованных участках вблизи карьера был собран подъемный материал.

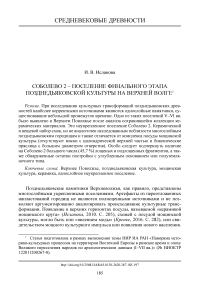

Рис. 1. Поселение Соболево 2. Планиграфия и стратиграфия раскопа 1970 г. (по: Кольцов , 1970)

Условные обозначения : а – кремень; б – керамика; в – орудие; г – камень; д – пряслице; е – очертания жилища; ж – почва; з – темно-серый песок; и – серый песок; к – светлый песок

Стационарное изучение поселения

В 1970 г. поселение Соболево 2 исследовалось Л. В. Кольцовым раскопом площадью 72 кв. м. Конкретное местоположение вскрытого участка на памятнике осталось неизвестным. В полевом отчете находится сводный планиграфи-ческий чертеж с обозначением всех найденных артефактов (индивидуальных предметов, фрагментов керамики и изделий из кремня) (рис. 1). Стратиграфия обозначена только в разрезе, видимо, первоначальной северной стенки раскопа (рис. 1), после чего была сделана прирезка для полного вскрытия выявленного пятна. В культурном слое мощностью 0,48–0,54 м были встречены артефакты как середины 1 тыс. н. э., так и конца эпохи бронзы – начала раннего железного века. Напластования состояли из верхнего «почвенного слоя» из темно-серого песка, видимо, с дерном, толщиной 0,18 м; а ниже – из «интенсивно серого» песка толщиной 0,3–0,36 м. Глубже залегал материковый желтый песок, подстилаемый желто-красным песком (Там же).

В «интенсивно сером» песке было зафиксировано подпрямоугольное пятно ямы – представлявшей остатки углубленной части постройки, ориентированной с северо-запада на юго-восток, размерами 4,84 × 3,5 м (рис. 1). Глубина ямы достигала в сером песке 0,33 м, а от дневной поверхности – 0,5 м. Под пятном ямы серый песок имел толщину от 0,04–0,06 м до 0,1 м. Судя по разрезу, уплощенное дно ямы имело наклон на восток. Западная стенка была пологая, восточная – крутая. С юго-востока находился выступ – предположительный вход – размерами 1,18 × 0,84 м ( Кольцов , 1971).

Заполнение ямы состояло из темно-серого песка. Судя плану в отчете, помимо артефактов здесь были встречены единичные камни. Только в заметке в «Археологических открытиях» упомянуто об остатках очага из золы и мелких угольков, а следы постройки названы (и в отчете, и в заметке) «жилищем» (Там же). Однако отсутствие на чертеже скоплений обожженных камней, пятен крупных углей или прокаленного грунта не позволяет говорить о жилом характере остатков строения. Данная постройка могла быть или в основном наземной с немного углубленной нижней частью, или действительно полуземлянкой. Установить характер строения практически невозможно, так как культурные отложения на песчаной прибрежной поверхности за последние полторы тысячи лет сильно подверглись изменениям при различных природных процессах (см., например: Сорокин , 2008. С. 70–71).

В площади постройки концентрировались основные массовые и индивидуальные находки3.

Индивидуальный материал

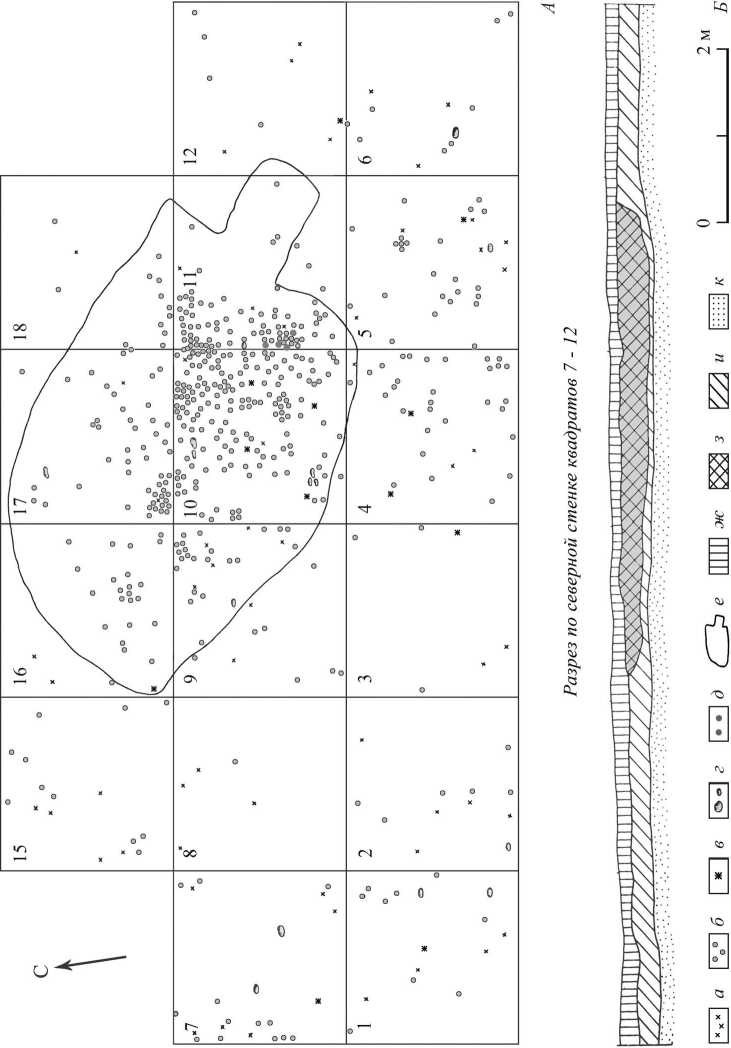

В углубленной части постройки было найдено четыре глиняных пряслица, а за ее пределами – фрагмент еще одного. Два целых и один фрагмент из постройки (рис. 2: 2–4 ) можно отнести к типу 3, по К. А. Смирнову ( Смирнов , 1974. С. 67); это т. н. цилиндрические пряслица. Основания их уплощенные; высота – 10–11 мм, боковые грани – почти отвесные или слегка выпуклые (в сечении прямоугольные или полуовальные). Наибольший диаметр пряслиц – 30; 35 и 32 мм, диаметр отверстия – 7; 7 и 8 мм. В глиняном тесте изделий присутствует примесь песка.

Ближайшие схожие по форме и размерам находки известны на москворецких и верхневолжских поселениях позднедьяковской культуры, например: три экз. на селище Килино ( Третьяков , 1941. Рис. 45: 1–3 ); два экз. на городище Березняки и один – на Попадьинском селище (Там же. Рис. 38: 7, 8 ; 41: 4 ); 13 экз. на Кикинском городище ( Вишневский , 2021. С. 30. Рис. 32). Таких пряслиц нет в мощинской культуре, для которой характерны биконические изделия с широким отверстием ( Воронцов , 2013. С. 36). Подобные встреченным на Соболево 2 изделия редки на памятниках эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья лесостепной и лесной зон Восточной Европы, где в основном известны биконические и овальные пряслица ( Шарова , 2004).

Неизвестны аналоги происходящему из постройки плоскому пряслицу с би-коническими стенками и со ступенчатыми (а с одного края – подконическим) углубленными основаниями (рис. 2: 1 ). Боковые стенки его немного подлощен-ные, глиняное тесто имеет примесь песка. Высота пряслица – 12–14 мм, наибольший диаметр – 32 мм, диаметр отверстия – 6–7 мм.

За пределами постройки в раскопе были найдены точильный камень и фрагмент высокого овального пряслица (рис. 2: 5, 6 ). Основания пряслица – уплощенные, высота – 20 мм, наибольший диаметр – 30 мм, диаметр отверстия – 7,5–8 мм. Подобные находки единичны на дьяковских памятниках ( Смирнов , 1974. С. 67) и редки на памятниках второй и третьей четвертей I тыс. н. э. Восточной Европы. Еще один точильный камень происходит из сборов на территории поселения.

Керамика

Сохранившаяся коллекция поселения Соболево 2 (работы 1970 г. и 2009 г.) насчитывает более 550 обломков лепной керамики. Из них 4,7 % (26 фрагментов) принадлежат фрагментам лепной посуды эпохи поздней бронзы с т. н. текстильной (сетчатой, по Л. В. Кольцову) поверхностью; 4 % (22 фрагмента ) – к позднекруговым красно- и сероглиняным сосудам Нового времени. Остальная керамика принадлежит обломкам сосудов середины I тыс. н. э.

Среди этих лепных фрагментов более 70 экз. относятся к очень мелким обломкам (поперечником 10 мм и менее). Остальные 427 экз. (424 фрагмента из раскопа и 3 фрагмента – подъемный материал) можно дифференцировать в зависимости от характера внешней поверхности.

Рис. 2. Поселение Соболево 2. Индивидуальные находки и керамика

1–5 – глиняные пряслица; 6 – точильный камень; 7 – реконструкция лепного сосуда типа V–1

Больше половины – 54,3 % (232 экз.) – приходится на т. н. гладкостенные фрагменты, имеющие немного шероховатую поверхность; в глиняном тесте присутствует мелкая дресва и песок. Цвет керамики – от темно- до светло-коричневого. На обломках днищ двух сосудов были следы песчаной подсыпки. 36,8 % фрагментов (157 экз.) относятся к подлощенным сосудам. К такой керамике отнесены обломки с хорошо заглаженной (затертой) внешней поверхностью; в глиняном тесте – примесь песка. Цвет фрагментов также от темно- до светло-коричневого. 8,9 % (38 экз.) – это обломки лощеных сосудов. Фрагменты имеют хорошо заглаженную (до блеска) поверхность черного или светло-коричневого цвета. Следует отметить, что внешняя поверхность одного и того же сосуда могла варьироваться от лощеного (в верхней части) до подлощенного (в нижней части). Поэтому вполне обоснованно при подсчетах можно объединять находки лощеных и подлощенных фрагментов. На поселении Соболево 2 их 45,7 % от найденной лепной гладкостенной посуды.

В позднедьяковских слоях памятников Москворечья процент лощеной и под-лощенной керамики весьма небольшой: например, на Троицком городище – 2,8 %, на Кикинском городище – 1,5 % ( Вишневский , 2021. С. 49). На позднедьяковских городищах Верхнего Поволжья такой керамики известно больше: например, на городище Поминово 4,6 %, на городище Орлов Городок 6,6 %. На памятниках мощинской культуры лощеная и подлощенная посуда составляет: на Мощинском городище – 20 %, на Мощинском селище – 13 % ( Масса-литина , 1993. С. 47). Однако эти керамические массивы (и мощинских, и позднедьяковских памятников) не разделены на дробные хронологические этапы, фиксируемые по вещевым материалам и радиоуглеродным датам. Такой большой процент лощеной и подлощенной керамики на поселении Соболево 2, скорее всего, связан с узким хронологическим горизонтом памятника.

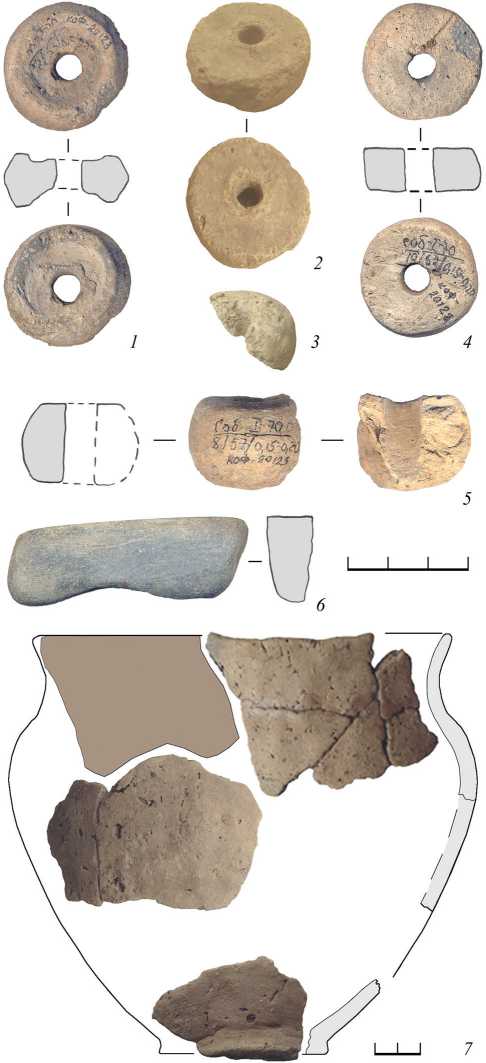

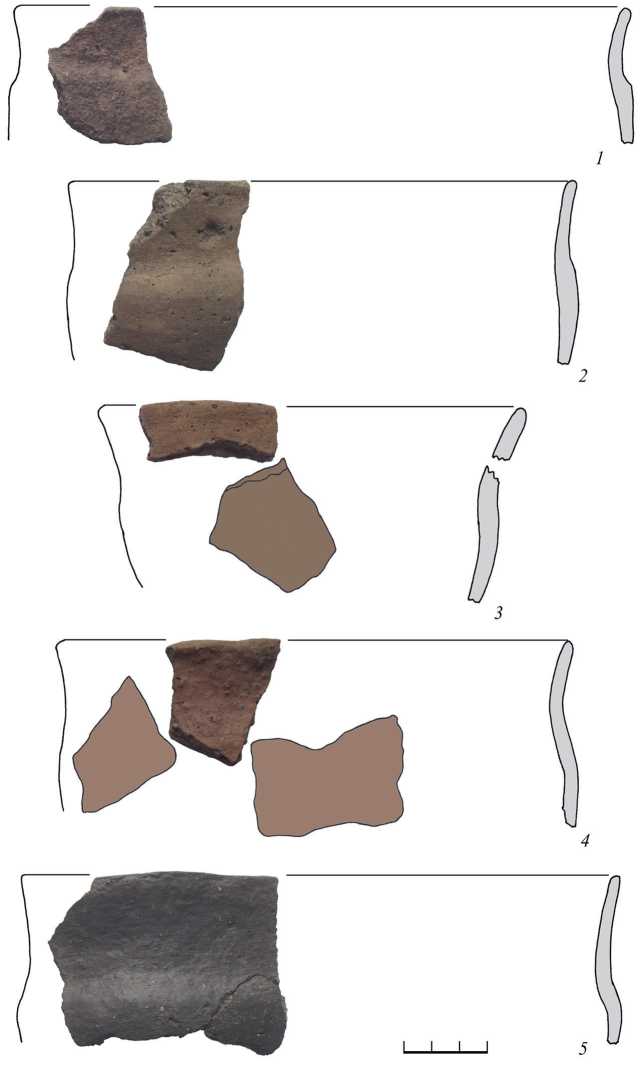

Большинство фрагментов керамики происходит из площади постройки (рис. 2: 7 ; 3: 1, 2, 5, 6, 10, 11 ; 4: 1–5 ). Форма не менее чем 8 сосудов неясна (рис. 3: 1–5, 7, 10, 11 ). От них сохранились обломки верхних частей, имеющие длинную слабо отогнутую шейку, характерную для керамики известной на памятниках мощинской культуры. Другие фрагменты верхних частей посуды позволяют судить о форме некоторых сосудов.

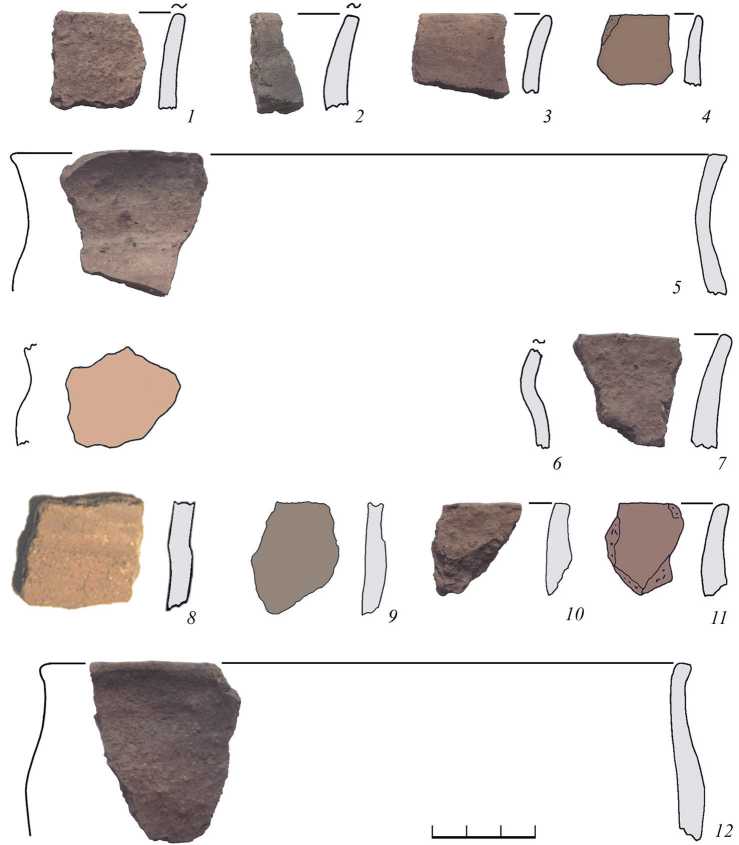

Реконструируемый сосуд S-видной формы (рис. 2: 7 ) можно отнести к типу V-1, по А. М. Воронцову ( Воронцов , 2013. Рис. 10). Видимо, еще один схожий по форме сосуд представлен небольшим фрагментом (рис. 3: 6 ). Фрагменты от трех сосудов со слабо выраженным уступом в месте плеча (рис. 3: 8, 9 ; 4: 1 ) близки керамике из постройки 5 и скопления 2 позднемощинско-го городища Акиньшино ( Воронцов , 2016. Рис. 11: 7 ; 12: 1 ; 15: 2 ). Керамика, близкая остальным сосудам (рис. 4: 2–5 ), известна на том же городище в постройках 2, 2а и 3 (соответственно: Воронцов , 2016. Рис. 16: 3 ; 7: 10 ; 9: 8 ). В слое поселения Соболево 2 найден и фрагмент сосуда с нехарактерным для мощинской посуды утолщенным краем венчика (рис. 3: 12 ).

В итоге на поселении Соболево 2 (в постройке) присутствует следующий керамический набор: 1) хорошо профилированные сосуды S-видной формы с наибольшим расширением в верхней части тулова (рис. 2: 7 ); 2) сосуды с небольшим или очень слабо выраженным уступом в месте перехода от шейки

Рис. 3. Поселение Соболево 2. Фрагменты лепных сосудов 3, 4 – лощеные; 1, 5–7, 9–12 – гладкостенные; 2, 8 – подлощенные

Рис. 4. Поселение Соболево 2. Фрагменты лепных сосудов

1 – гладкостенный; 2, 3, 5 – лощеные; 4 – гладкостенный к тулову (рис. 4: 1); 3) сосуды с длинным пологим плечом (рис. 4: 4); 4) сосуды с резким крутым переходом от плеча к тулову (рис. 4: 5); 5) мисковидные сосуды с плавным скругленным переходом от плеча к тулову (рис. 4: 3).

Керамика, схожая с посудой мощинской культуры, встречена в верхних напластованиях всех исследованных позднедьяковских городищ Верхнего Поволжья; она отнесена в классификационной схеме позднедьяковской посуды к группе 5 (стилю Д) ( Исланова , 2008. С. 35; 2010. С. 204–205). Близость, но не идентичность, с керамикой Верхнего Поочья позволила ввести для подобных артефактов Верхнего Поволжья такой термин, как керамика мощинского круга ( Исланова , 2010. С. 205). Наличие на однослойном поселении Соболево 2 только такой керамики позволяет обоснованно заменить данный термин на керамику финального этапа верхневолжских позднедьяковских поселений.

На Соболево 2, как и на других верхневолжских памятниках, не встречены характерные для мощинского набора миски с цилиндрической или раструбообразной верхней частью, бытовавшие на протяжении всех этапов функционирования культуры ( Воронцов , 2016. С. 226).

Следует отметить и другие особенности набора керамики Соболево 2. Здесь нет того разнообразия форм посуды, которое присутствует на многослойных верхневолжских городищах: нет мисок с крутым хорошо выраженным плечом, нет сосудов с т. н. перетяжкой (бороздкой) в месте перехода от шейки к плечу, отсутствует и орнаментированная керамика.

Установленное время бытования некоторых форм посуды на мощинских памятниках (Там же. С. 224–225, 231) позволяет весьма широко очертить хронологию исследованного участка анализируемого поселения: в пределах V–VI вв. Нельзя исключать и первую половину VII в., однако для такой датировки нет опорных вещевых материалов.

Заключение

Детальный анализ полевой документации и сохранившаяся коллекция позволили передатировать основные слой и материал поселения Соболево 2, а также установить его культурную принадлежность. Судя по господствующей керамике, можно говорить, что исследованное поселение – однослойный памятник финального этапа (поздней стадии) позднедьяковской культуры, по градации Н. А. Кренке ( Кренке , 2016. С. 277, 282). Небольшим временным отрезком существования поселения и отсутствием инокультурных примесей в массовом материале, видимо, объясним большой процент обнаруженной здесь лощеной и подлощенной керамики. Хронологичеекие рамки – V–VI вв. – приблизительны и устанавливаются по общему набору керамики и по аналогам посуды, известной на мощинских поселениях. Как и на других позднедьяковских памятниках, здесь фиксируется определенное отличие от мощинских древностей по керамическому и индивидуальному материалам. В культурном слое Соболево 2 встречены единичные артефакты, связанные с эпохой поздней бронзы и с Новым временем.

Список литературы Соболево 2 - поселение финального этапа позднедьяковской культуры на Верхней Волге

- АКР. Тверская область. Ч. 1. Г. Тверь, Зубцовский, Калининский, Калязинский, Кашинский, Кимрский, Конаковский, Лихославльский, Рамешковский, Спировский, Старицкий, Торжокский районы / Авт.-сост. Г. Г. Король; ред. Н. В. Малиновская. М.: ИА РАН. 2003. 528 с.

- Бадер О. Н., 1950. Древние городища на Верхней Волге // Материалы по археологии Верхнего Поволжья / Ред. П. Н. Третьяков. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 90–132. (МИА; № 13.)

- Вишневский В. И., 2021. Кикинское городище. Древнее поселение середины I тысячелетия до н. э. на севере Подмосковья. Сергиево-Посад: Сергиево-Посадский музей-заповедник. 223 с.

- Воронцов А. М., 2013. Культурно-хронологические горизонты памятников II–V веков на территории Окско-Донского водораздела / Ред. И. О. Гавритухин. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово Поле». 173 с. (Историко-археологические исследования региона Куликова Поля; вып. 1.)

- Воронцов А. М., 2016. Памятники мощинской культуры в третьей четверти I тыс. н. э. // Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V–VII вв.) / Ред.: А. М. Обломский, И. В. Исланова. М.: ИА РАН. С. 221–260. (РСМ; вып. 17.)

- Исланова И. В., 2008. Городище Отмичи. М.: ИА РАН. 283 с. (РСМ; вып. 11.)

- Исланова И. В., 2010. Культурная принадлежность древностей 1 тыс. н. э. Верхнего Поволжья // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 2. Ч. 1 / Отв. ред.: А. М. Воронцов, И. О. Гавритухин. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 203–217.

- Исланова И. В., 2013. Охранные и научные исследования в Тверской области // АО 2009 г. / Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: ИА РАН. С. 100–101.

- Кольцов Л. В., 1970. Отчет разведочного отряда Верхневолжской экспедиции за 1970 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 4553, 5451б.

- Кольцов Л. В., 1971. Раскопки в Ярославской и Калининской областях // АО 1970 г. / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Наука. С. 37–38.

- Кренке Н. А., 2016. Позднедьяковская культура на территории Москвы-реки // Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V–VII вв.) / Отв. ред.: А. М. Обломский, И. В. Исланова. М.: ИА РАН. С. 261–332. (РСМ; вып. 17.)

- Максимов А. Д., 1983. К истории изучения памятников раннего железного века Верхнего Поволжья и Подвинья // Археологические исследования в Верхневолжье / Отв. ред. В. Л. Янин. Калинин: Калининский гос. ун-т. С. 40–50.

- Массалитина Г. А., 1993. Лепная керамика городища и селища Мощины // КСИА. Вып. 208. С. 46–51.

- Новиков А. В., 1996. Отчет о разведках в Кимрском районе Тверской области в 1996 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 20843, 20844.

- Смирнов К. А., 1974. Дьяковская культура (материальная культура городищ междуречья Оки и Волги) // Дьяковская культура / Отв. ред. Ю. А. Краснов. М.: Наука. С. 7–89.

- Смирнов К. А., 1977. Городище Графская Гора // КСИА. Вып. 148. С. 77–81.

- Сорокин А. Н., 2008. Мезолитоведение Поочья. М.: ИА РАН. 328 с.

- Третьяков П. Н., 1941. К истории племен Верхнего Поволжья в первом тысячелетии н. э. / Отв. ред. М. И. Артамонов. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 150 с. (МИА; № 5.)

- Шарова О. А., 2004. Две традиции изготовления пряслиц Верхнего Поднепровья и прилегающих территорий в I тыс. н. э. // Вопросы археологии, истории и культуры Верхнего Поочья: материалы VI науч. конф. Калуга: Изд-во Н. Ф. Бочкаревой. С. 65–72.