Соболеводство России: история, состояние и перспективы его развития

Автор: Балакирев Н.А., Шумилина Н.Н., Федорова О.И., Орлова Е.А., Ларина Е.Е.

Статья в выпуске: 3 т.251, 2022 года.

Бесплатный доступ

Соболь - ценный пушной зверь, который является национальным символом России, имеет большое историческое, социальное и экономическое значение. Шкурки соболя обладают уникальными эксплуатационными и эстетическими свойствами. В результате неконтролируемой добычи к началу XX века он стал вымирающим видом. В связи со сложившейся ситуацией пришлось принимать экстренные государственные меры по охране соболя, контролю и запрету промысла, а также восстановлению его численности. Одной из таких мер являлось клеточное разведение соболей. Россия стала первой и единственной страной, где была разработана и успешно внедрена промышленная технология производства шкурок соболей. В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению интереса к шкуркам промыслового соболя в сравнении со шкурками соболя клеточного разведения. По мнению специалистов звероводческих хозяйств и аукционных домов, причиной этого являются параметры качества опушения соболя клеточного разведения, приобретенные в процессе доместикации - волосяной покров стал более толстый и грубый, менее шелковистый, с низкой вариабельностью окраски и тона. Расширение ассортимента продукции соболеводства возможно путем вовлечения в селекцию соболей клеточного разведения зверей диких популяций. В результате промышленного скрещивания соболей клеточного разведения с особями диких популяций, целенаправленного отбора молодняка по желательным признакам возможно получение шкурковой продукции, соответствующей современным требованиям рынка.

Соболь, шкурки, соболеводство, окраска, качество, размер

Короткий адрес: https://sciup.org/142235685

IDR: 142235685 | УДК: 636.934.55 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_3_251_20

Текст научной статьи Соболеводство России: история, состояние и перспективы его развития

На протяжении многих столетий соболь ( Martes zibellina Linnaeus, 1758) является национальным символом России. Промысел этого зверя имеет очень богатую историю и большое значение для нашей страны. Шкурки соболя использовались в качестве валюты, играли важную роль в торговле с другими странами, а освоение Сибири во многом было стимулировано активной добычей пушнины (Бакеев и др., 2003; Трапезов, 2012).

Соболя называют «королём мехов» благодаря уникальным особенностям его меха, обуславливающим высокие теплозащитные свойства, продолжительный срок эксплуатации меховых изделий. Шкурки характеризуются высокими показателями эстетических свойств – пышность, шелковистость, упругость волосяного покрова (Балакирев, Трапезов, 2018; Реусова, Стрепетова, 2020).

Известно, что при освоении Сибири заготовки соболя иногда превышали уровень в 200 тыс. шкурок. Это привело к тому, что из-за неконтролируемой добычи к началу XX века соболь стал вымирающим видом. Уже к концу XVII века его численность значительно сократилась. Среднегодовая добыча соболя в середине XVII столетия составляла 145 тыс. шкурок. В первое десятилетие ХХ века ежегодная добыча в Сибири составляла 20 тыс. шкурок, а на момент Октябрьской революции - только 8 тыс. (Соколов, 2007). В результате сложившейся ситуации пришлось принимать экстренные государственные меры по охране соболя, контролю и запрету промысла.

Правительством СССР был введен полный запрет на добычу и продажу шкурок соболя, который вступил в силу с 1 января 1935 г. Эффективность его обеспечивалась монополией государства на скупку пушнины. В 1940-х гг. были созданы органы Государственной охотничьей инспекции и начались планомерные реакклиматизационные работы. В этот период начался естественный процесс восстановления ареала соболя и его численности, который был подкреплен активными работами по акклиматизации, контролем промысла и биотехническими мероприятиями.

На восстановление соболя в естественных условиях также значительно повлияло развитие клеточного соболеводства. Начало государственной работы по соболеводству положило Постановление Совета Министров от 16 апреля 1912 г. В 1913-1915 гг. под руководством Г.Г. Доппельмаира на северо-восточном побережье Байкала были организованы «соболиные экспедиции» по отлову племенного материала.

Долгое время попытки разведения соболя в неволе были безуспешными из-за недостаточных знаний его биологии. Однако в 1929 г. профессору П.А. Мантейфелю в Московском зоопарке впервые удалось получить приплод от соболя в клеточных условиях (Мишуков, 1998). 27 апреля 1929 г., на 24 дня позднее Мантейфеля П.А., в Соловецком Пушхозе также был получен приплод от соболей. Однако работы велись в закрытом режиме и отчет был представлен в виде рукописи в 1930 г. (для служебного пользования).

Регулярно получать приплод от соболей начали уже с 1931 г. За короткий исторический период была проведена обширная кропотливая работа по отлову соболя, его разведению и селекции. Была разработана единственная в мире технология клеточного разведения соболя.

Все силы, направленные на восстановление соболя в природе, благоприятно повлияли на его численность. В 1960 г. популяция соболя составила 701 тыс. особей, в 1978 г. – 723 тыс. особей, к 1988 г. увеличилась до 1180 тыс. особей. В 80-х годах возобновилась его активная добыча.

Сегодня роль ресурсов соболя не только экономическая, но и социальная. Охотничий промысел – это распространенная форма зимней занятости населения, а ареал дикого соболя охватывает 25 субъектов РФ. В настоящее время почти 95 % популяции соболя находится именно на территории России (Монахов, Ли, 2013).

На протяжении последних лет численность соболя в Российской Федерации была стабильна и находилась на уровне 1400-1500 тыс. особей. По данным Министерства природы РФ в 2015 г. насчитывалось 1309,7 тыс. особей, а в 2020 г. – 1546,0 тыс. особей (Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», 2020; Верещагин, Орлова, 2020).

На меховом рынке шкурки соболя всегда пользовались повышенным спросом. Россия издавна считалась монополистом на этот вид пушнины на международном рынке. Во многом этому способствует реализация шкурок на единой торговой площадке – пушном аукционе.

В России первые аукционы были проведены во Владивостоке в начале 20-х гг. прошлого столетия. В 1930 г. было решено проводить международные аукционы в Ленинграде. Первый Ленинградский аукцион был проведен в июле 1931 г. В 1939 г. в городе был построен специальный Дворец пушнины (Однокурцев, Седалищев, 2020).

Основной площадкой по сей день является Международный пушной аукцион ООО «Аукционная компания «Союзпушнина» (г. Санкт-Петербург). С сентября 2020 г. ООО «АК «Союзпушнина» проводит совместные аукционы с Байкальской аукционной компанией «Русский соболь» (г. Иркутск). В настоящее время около 90 % продукции поступает на Международный пушной аукцион и выставляется на торги под официально зарегистрированной торговой маркой «Sobol» (www.sojuzpushnina.ru; https://sobol38.ru).

Мониторинг результатов продаж коллекций шкурок соболя на международных пушных аукционах АК ООО «Союзпушнина» показал, что реализация шкурок соболя, добытого охотой, и клеточного разведения проводится с различной покупательской активностью (Реусова, Стрепетова, 2020). Следует отметить, что в декабре обычно продается большая коллекция соболя клеточного разведения и в меньшей степени промыслового. Проведение торгов в сентябре, феврале не является традиционным временем продажи соболя, добытого охотой, на аукционах ООО «АК Союзпушнина».

Соболеводство, несмотря на сложную экономическую ситуацию и значительный спад производства продукции пушного звероводства, относительно благополучно пережило период перехода к рыночной экономике. Маточное поголовье всех разводимых клеточных видов пушных зверей за три десятка лет сократилось более чем в три раза, а маточное поголовье соболей, напротив, имеет тенденцию к увеличению. Маточное поголовье соболей в России в 1990 г. составляло 14,8 тыс. гол., в 2000 г. – 17,3 тыс. гол., в 2010 г. – 25,7 тыс. гол., в 2020 г. – 56,3 тыс. гол. (Балакирев, Трапезов, 2018; Балакирев и др., 2019; Балакирев, 2021).

Разведение соболя, несмотря на опережающий рост затрат на производство шкурок по сравнению с их реализационной ценой, стабильно рентабельно. В настоящее время уровень рентабельности производства отрасли соболеводства в отдельных звероводческих хозяйствах достигает более 40 % (Балакирев, Трапезов, 2018; Балакирев, 2021; Орлова и др., 2021).

Российские производители пушнины в условиях пандемии COVID-19 и сложной финансовой ситуации, при резком сокращении поголовья во всем мире, достойно пережили 2020 г., сохранили поголовье зверей и имели стабильные производственные показатели. В 2020 г. в звероводческих хозяйствах было произведено 100 тыс. шкурок соболей (Балакирев, 2021).

В настоящее время разведением соболей занимаются также Китай, Дания и Финляндия (Трапезов, 2011; Монахов, Ли 2013). В связи с проявленным интересом к разведению соболя в зарубежных странах, в ближайшее время возможно возникновение конкуренции в данной отрасли, поэтому необходимо повышение эффективности производства шкурок соболей в Российской Федерации.

Современный пушно-меховой рынок подвержен быстрым изменениям в зависимости от спроса потребителей, климатических условий, активной позиции защитников прав животных и многих других составляющих.

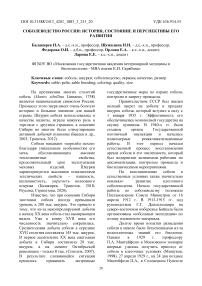

В настоящее время спрос на шкурки соболя клеточного разведения несколько снизился при растущем интересе покупателей к шкуркам промыслового соболя (Таблица 1). На последних аукционах процент реализации шкурок соболя, добытого охотой, составил в среднем 77 %, а шкурок соболя клеточного разведения – в среднем 34 % (Верещагин, Орлова, 2020; Орлова и др., 2021; https://sojuzpushnina.ru/ru ).

Таблица 1 – Результаты продаж шкурок соболя, добытого охотой, и клеточного разведения на аукционе ООО «АК «Союзпушнина» в 2019-2022 гг.

|

№ аукци она |

Месяц, год аукциона |

Выставлено шкурок, штук |

Продано шкурок, % |

Цена, $ |

||

|

минимальная |

средняя |

максимальная |

||||

|

Соболь клеточного разведения |

||||||

|

208 |

Январь 2019 |

50163 |

25 |

23,00 |

60,00 |

180 |

|

209 |

Апрель 2019 |

34750 |

40 |

15,00 |

44,00 |

140 |

|

210 |

Декабрь 2019 |

49187 |

30 |

20,00 |

39,68 |

500 |

|

211 |

Январь 2020 |

42136 |

26 |

27,00 |

47,57 |

126 |

|

212 |

Октябрь 2020 |

28116 |

- |

- |

- |

- |

|

213 |

Декабрь 2020 |

38776 |

34 |

4,50 |

48,67 |

500 |

|

214 |

Февраль 2021 |

53063 |

24 |

6,00 |

43,00 |

200 |

|

215 |

Май 2021 |

37836 |

24 |

24,50 |

50,07 |

68 |

|

216 |

Декабрь 2021 |

29875 |

58 |

5,00 |

50,13 |

1200 |

|

217 |

Февраль 2022 |

24034 |

43 |

26,50 |

48,00 |

190 |

|

Соболь, добытый охотой |

||||||

|

208 |

Январь 2019 |

368688 |

88 |

15,00 |

211,13 |

3300 |

|

209 |

Апрель 2019 |

205041 |

84 |

18,00 |

82,00 |

1800 |

|

211 |

Январь 2020 |

265261 |

90 |

8,00 |

67,50 |

1500 |

|

212 |

Октябрь 2020 |

86401 |

87 |

16,00 |

71,36 |

800 |

|

213 |

Декабрь 2020 |

167691 |

11 |

5,00 |

54,00 |

300 |

|

214 |

Февраль 2021 |

111889 |

85 |

8,00 |

54,42 |

2300 |

|

215 |

Май 2021 |

140813 |

91 |

13,75 |

68,66 |

1000 |

|

217 |

Февраль 2022 |

123306 |

90 |

14,00 |

82,79 |

1500 |

Специалисты хозяйств и соболя, не могут прийти к единому мнению аукционных домов, реализующих шкурки

– одни считают, что это дань моде, другие полагают, что у соболя клеточного разведения в процессе доместикации волосяной покров стал более толстый и грубый, менее шелковистый, с низкой вариабельностью окраски и тона.

Увеличение численности клеточного соболя позволит сохранить природные популяции для использования их при создании новых пород и типов; дополнительно создать рабочие места. Сегодня назрела необходимость расширения ассортимента шкурок соболя, а именно разведение клеточного соболя различных цветов, оттенков и степени седины.

Основные исследования в области соболеводства в прежние годы были направлены на получение продукции однородной по окраске, что отличает шкурки соболя клеточного разведения от цветового разнообразия шкурок промыслового соболя. При этом мало внимания было уделено показателям воспроизводства, размерам зверя, вопросам кормления и содержания. Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, сдерживающие инновационный процесс развития соболеводства. Главными препятствиями для дальнейшего развития соболеводства и успешной реализации потенциала племенного поголовья соболей являются биологические особенности соболей; нестабильная кормовая база и, как следствие, низкий уровень кормления; устаревшая нормативная документация по разведению и воспроизводительным качествам, кормлению и бонитировке соболей.

В настоящее время различные авторы проводят исследования по вопросам применения нетрадиционных кормовых средств в кормлении соболей (Балакирев, Момотюк, 2015), селекции в соболеводстве (Чекалова, 2015; Шумилина, Ларина, 2020; Орлова, Зотова, 2021), повышении воспроизводительных качеств соболей с помощью гормональной стимуляции (Рамазанова и др., 2014), поведения соболей (Трапезов, 2008; Сергеев, 2017), генетической изменчивости (Маркович и др., 2013; Каштанов и др., 2016; Bo et. al., 2018), акклиматизации соболей в южных регионах России (Паркалов, 2018).

По данным Н.Н. Осиповой и др. (2019), расширение ассортимента продукции соболеводства возможно путем вовлечения в селекцию соболей клеточного разведения зверей диких популяций, в частности якутской, характеризующейся высокой встречаемостью особей с аберрантной окраской волосяного покрова.

Общий тон окраски волосяного покрова промыслового соболя очень изменчив – от палевой и темно-бурой до очень темной, встречаются особи с обильной сединой. Окраска подпуши также имеет различные оттенки - от белого и темно-оранжевого до темно-голубого и бурого. Волосяной покров на голове и ушах у промыслового соболя светлее, чем на спине. При производстве шкурок в звероводческих хозяйствах селекция была направлена на затемнение волосяного покрова и получение продукции однородной по окраске, что не удовлетворяет в полном объеме требования современного мехового рынка.

Длина тела – важный хозяйственнополезный признак, который оценивают при бонитировке, влияющий на размер производимой шкурки и, в конечном счете, на ее стоимость. В начале клеточного разведения соболей размер самцов варьировал в пределах 37-49 см, самок – 3446 см. В настоящее время средний размер самцов составляет 46 см, самок – 41 см. Эти данные свидетельствуют о том, что селекция на увеличение размера проводится недостаточно эффективно (Сергеев, 1985; Балакирев и др., 2019). Промышленное скрещивание соболя клеточного разведения с промысловым может способствовать укрупнению помесного молодняка.

Наряду с размером тела очень важным селекционируемым признаком является воспроизводительная способность. Наиболее серьезным препятствием для развития отрасли является недостаточно высокая репродуктивность самок одно-, двух-, трехлетнего возраста, выражающаяся в большом количестве пропустований. Около 50 % оставленных на племя ремонтных самок ежегодно выбраковывается из-за отсутствия у них приплода, что приносит хозяйствам большие убытки. Анализ воспроизводительной способности ремонтных самок соболей в разных хозяйствах показывает, что в настоящее время количество покрытых однолетних самок составляет 10-55 % (в отдельные годы до 70 %). Однако количество ощенившихся по-прежнему невелико – 133 %. В трехлетнем возрасте практически все самки (99 %) приходят в течку и покрываются, щенится – 64-84 %. В настоящее время количество щенков, зарегистрированных на основную самку, у однолетних и трехлетних самок составляет 0,01-0,8 и 2,02-2,73 соответственно. В разных хозяйствах и в разные годы эти показатели варьируют. Эти данные свидетельствуют о том, что проводимая селекция на повышение воспроизводительной способности ремонтных самок соболей, особенно однолетних, мало эффективна (Чекалова и др., 2018; Балакирев и др., 2019). Поэтому для повышения показателей воспроизводства самок соболя клеточного разведения необходимо выявить оптимальные сочетания с представителями различных географических популяций.

В настоящее время на кафедрах частной зоотехнии (отделение звероводства) и товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения им. С.А. Каспарьянца ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии-МВА имени К.И. Скрябина» совместно с ООО «Звероплемзавод «Савватьево»» начались исследования по вышеперечисленным проблемам. В хозяйство завезено поголовье диких соболей, проведена работа по промышленному скрещиванию диких соболей с чистопородными, получению приплода и сравнению продуктивных качеств соболей клеточного разведения и помесного молодняка.

Заключение. Комплексный подход к решению выше обозначенных проблем позволит достичь получения шкурковой продукции с заданными показателями свойств, отвечающих требованиям потребительского спроса. В результате вовлечения в селекцию соболей клеточного разведения особей диких популяций, целенаправленного отбора молодняка по желательным признакам возможно получение шкурковой продукции, соответствующей современным требованиям рынка.

Резюме

Соболь – ценный пушной зверь, который является национальным символом России, имеет большое историческое, социальное и экономическое значение. Шкурки соболя обладают уникальными эксплуатационными и эстетическими свойствами. В результате неконтролируемой добычи к началу XX века он стал вымирающим видом. В связи со сложившейся ситуацией пришлось принимать экстренные государственные меры по охране соболя, контролю и запрету промысла, а также восстановлению его численности. Одной из таких мер являлось клеточное разведение соболей. Россия стала первой и единственной страной, где была разработана и успешно внедрена промышленная технология производства шкурок соболей. В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению интереса к шкуркам промыслового соболя в сравнении со шкурками соболя клеточного разведения. По мнению специалистов звероводческих хозяйств и аукционных домов, причиной этого являются параметры качества опушения соболя клеточного разведения, приобретенные в процессе доместикации – волосяной покров стал более толстый и грубый, менее шелковистый, с низкой вариабельностью окраски и тона. Расширение ассортимента продукции соболеводства возможно путем вовлечения в селекцию соболей клеточного разведения зверей диких популяций. В результате промышленного скрещивания соболей клеточного разведения с особями диких популяций, целенаправленного отбора молодняка по желательным признакам возможно получение шкурковой продукции, соответствующей современным требованиям рынка.

Список литературы Соболеводство России: история, состояние и перспективы его развития

- Бакеев, Н. Н. Соболь / Н. Н. Бакеев, Г. И. Монахов, А. А. Синицын. - Вятка: ГНУ ВНИИОЗ, 2003. - 336 с.

- Балакирев, Н. А. Применение белкового гидролизата в рационах молодняка соболей / Н. А. Балакирев, Е. А. Момотюк // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. - 2015. - № 12. - С. 38-41.

- Балакирев, Н. А. Соболеводство -лидер клеточного пушного звероводства России / Н. А. Балакирев, О. В. Трапезов // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. -2018. - № 9. - С. 66-71.

- Балакирев, Н. А. Соответствие нормативной базы клеточного пушного звероводства современному этапу развития отрасли / Н. А. Балакирев, Н. Н. Шумилина, О. И. Федорова, Е. А. Орлова, Е. Е. Ларина // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. - 2019. - № 11. - С. 67-77.

- Балакирев, Н. А. Современное состояние клеточного пушного звероводства в мире / Н. А. Балакирев // Кролиководство и звероводство. - 2021. -№. 3. - С. 12.

- Верещагин, И. Н. Влияние антропогенных факторов на численность и добычу шкурок соболя в России. / И. Н. Верещагин, Е. А. Орлова // Мат. конф. «Актуальные вопросы зоологии, экологии и охраны природы». - Москва. - 2020. Вып. 2. - С. 119-124.

- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». -Москва, 2020. -https://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_so stoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sre dy_rossiyskoy_federatsii_v_2018_/

- Каштанов, С. Н. Селекция соболя России: этапы промышленной доместикации и генетическая изменчивость / С. Н. Каштанов, Г. Е. Сулимова, В. Л. Шевырков [и др.] // Генетика. - 2016. - 52(9). - С. 1001-1011.

- Маркович, Л. Г. Некоторые особенности геноструктуры субпопуляции пятнистых соболей / Л. Г. Маркович, Е. А. Тинаева, Е. Г. Сергеев [и др.] // Кролиководство и звероводство. - 2013. -№ 5. - С. 20-22.

- Мишуков, Л. К. С чего началось соболеводство? / Л. К. Мишуков // Кролиководство и звероводство. - 1998. -№ 6. - С. 15.

- Монахов, В. Г. Современное состояние, охрана и использование ресурсов соболя Martes zibellina в России и Китае / В. Г. Монахов, Б. Ли // Вестник охотоведения. - 2013. - № 10 (2). - С. 192197.

- Однокурцев, В.А. Мех соболя: мода и промысел в Якутии / В. А. Однокурцев, В. Т. Седалищев // Биосферное хозяйство: теория и практика. - 2020. - № 26(8). - С. 42-52.

- Орлова, Е. А. Наследование возраста половой зрелости у самок соболей / Е. А. Орлова, А. А. Зотова // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. - 2021. - № 1. - С. 65-68.

- Орлова, Е. А. Мониторинг результатов продаж шкурок соболя клеточного разведения на Международном пушном аукционе «Союзпушнина» / Е. А. Орлова, О. И. Федорова, А. А. Зотова // Кролиководство и звероводство. - 2021. -№ 6. - С. 17-23.

- Осипова, Н. Н. Особенности окраски соболя в Якутии и перспективы его использования в клеточном звероводстве / Н. Н. Осипова, А. Г. Черкашина, А. И. Павлова, С. Н. Посельская, Е. С. Захаров // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. - 2019. - № 4. - С. 80-85.

- Паркалов, И. В. Перспективы клеточного соболеводства и акклиматизация соболя в южном регионе России / И. В. Паркалов // Кролиководство и звероводство. - 2018. - № 4. С. 39-43.

- Рамазанова, Л. А. Из нашего опыта работы с соболями / Л. А. Рамазанова, В. Г. Кузнецов, Т. А. Якурнова // Кролиководство и з в ероводство. - 2014. - № 1. - С. 17-19.

- Реусова, Т. В. Основные свойства шкурок соболя, формирующие качество, спрос и ценовую политику меховых товаров / Т. В. Реусова, О. А. Стрепетова // Костюмология. - 2020. - № 5(4). - С. 15.

- Сергеев, Е. Г. Наследование размера тела у соболей / Е. Г. Сергеев // Сб. : Технология содержания, разведения и кормления пушных зверей и кроликов. -Москва, 1985. - С. 55-60.

- Сергеев, Е. Г. Изменчивость поведенческих реакций у молодняка соболей клеточного содержания / Е. Г. Сергеев // Кролиководство и звероводство. - 2017. - № 3. - С. 82-85.

- Соколов, Г.А. Охотопользование на соболя: реалии и перспективы. / Г.А. Соколов // Современные проблемы природ оп о л ьзования, охотоведения и звероводства. - 2007. - Т. 1. - С. 408-409.

- Трапезов, О. В. Влияние мутаций, затрагивающих окраску меха, на поведенческий полиморфизм в промышленных популяциях американской норки (Mustela vison Schreber, 1777) и соболя (Martes zibellina Linnaeus, 1758) / О. В. Трапезов, Л. И. Трапезова, Е. Г. Сергеев // Генетика. - 2008. - № 44(4). - С. 516-523.

- Трапезов, О. В. Шкурки соболя в роли денег / О. В. Трапезов // Кролиководство и звероводство. - 2012. -№ 3. - С. 23-24.

- Трапезов, О. В. Соболеводство -вчера, сегодня, завтра / О. В. Трапезов // Перспективы развития клеточного соболеводства России. - 2011. - С. 16-38.

- Чекалова, Т. М. Репродуктивный пот е н циал соболей и его рациональное использование в условиях клеточного разведения / Т. М. Чекалова // Кролиководство и звероводство. - 2015. -№ 2. - С. 16-20.

- Чекалова, Т. М. Особенности механизма селекции на раннюю половую зрелость у самок соболей клеточного разведения / Т. М. Чекалова, Е. А. Орлова, А. А. Зотова // Кролиководство и звероводство. - 2018. - № 3. - С. 31-32.

- Шумилина, Н. Н. Сравнительный анализ продуктивных качеств соболей без седины и с разной степенью седины в ОАО «Племзверосовхоз «Салтыковский» /

- Н. Н. Шумилина, Е. Е. Ларина // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. -2020. - № 4. - С. 63-68.

- Bo, L. Genetic individualization of sable (Martes zibellina L. 1758) using microsatellites / L. Bo, W. Dan, C. Yingying [et al.] // Animal Cells and Systems. - 2018. -№ 22 (4). - С. 253-258.