События 02.08.2002. 1. Особенности продольных токов суббури

Автор: Мишин B.M., Базаржапов А.Д., Мишин В.В., Сухбаатар У., Фрстер М.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 17, 2011 года.

Бесплатный доступ

[1] Предложена модель расположения в возмущенной магнитосфере системы генераторов продольных токов. Отмечено, что основные токи Педерсена в возмущенной ионосфере аврорального овала - меридиональные, соединяющие противоположно направленные продольные токи (ПТ) двух соседних зон Ииджимы и Потемры (ИП). Этот факт дополняет доминирующую в литературе концепцию токов, в которой токовый клин суббури играет основную роль. Получены графики изменений в ходе рассмотренной суббури интенсивности ПТ в каждой из трех зон Ииджимы и Потемры Северного полушария. Эти новые данные свидетельствуют, что в ходе возмущения сохраняется равенство интенсивностей ПТ зоны 1 и суммы ПТ зон 2 и 0. Равенство означает, что упомянутые три генератора составляют единую систему. Обнаружены также неравенства интенсивностей двух ПТ разного знака в каждой зоне ИП, одновременно наблюдаемых в утреннем и вечернем секторах. Предложена концептуальная модель образования названной асимметрии утро-вечер. В модели кроме ПТ, которые замыкаются в ионосфере Северного полушария, представлены также ПТ, связывающие два полушария. Обоснован вывод, что глобальное магнитосферное динамо работает как генератор напряжения при сравнительно спокойных (средних) условиях, так же как во время бурь.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103431

IDR: 142103431 | УДК: 550.385

Текст научной статьи События 02.08.2002. 1. Особенности продольных токов суббури

-

[2] Пространственное распределение в ионосфере плотности продольных токов (ПТ) – одна из актуальных тем в литературе. Крупномасштабные 2D-карты ПТ получены, в частности, по измерениям на спутниках TRIAD [Iijima, Potemra, 1978], FAST, VIKING [Eriksson et al., 2002], DE-2 [Weimer, 2001; Maltsev, Ostapenko, 2004], MAGSAT, ORSTED, CHAMP [Papitashvili et al., 2002; Christiansen et al., 2002; Stauning, 2002], а также на основе наземных измерений [Fujii et al., 1994; Lu, 2000; Gjerloev, Hoffman, 2002; Maltsev, Ostapenko, 2004; Mishin et al., 2004]. Основой упорядочивания данных измерений служит модель трех зон Ииджимы и Потемры (зон ИП), вложенных одна в другую [Potemra, 1994]. Мы используем эту модель в упрощенном виде, игнорируя мелкомасштабные пространственные структуры и особенности наблюдаемого распределения ПТ в околополуночной области низкоширотного аврорального овала. В нашей эмпирической модели ИП на картах ПТ не разделены ПТ типа Бо-стрем-1, замкнутые в пределах одного полушария, и ПТ типа Бострем-2, соединяющие два полушария [Boström, 1964], но оба типа учитываются при интерпретации модели.

-

[3] Многие авторы не используют терминологию модели ИП, но она по-прежнему применяется в литературе для многих целей и служит основой настоящей работы. Мы используем также упрощенный электротехнический подход для описания маг-

нитосферно-ионосферных электрических цепей, хотя применимость такого подхода в физике магнитосферы вызывала дебаты в литературе [Heikkila, 1984; Parker, 1996; Parker, 2000; Vasyliunas, 2001]. Дрейфовые токи в разреженной магнитосфере возникают в областях, где не обязательно выполняется условие j ⋅ E <0, необходимое в области генератора. Термины «генератор» и «нагрузка» не входят в число самых популярных в физике магнитосферы, но используются. Проблему генераторов магнитосферных токов рассматривали, например, [Stern, 1984; Lysak, 1985]. [Siebert, Siscoe, 2002] представили МГД-модель возмущенной магнитосферы, в которой ясно разделяются области генератора в головной ударной волне и нагрузки в области тока на дневной магнитопаузе, и это было необходимо и достаточно для важных заключений, достигнутых авторами. Акасофу [2004] описал электрическую цепь с генератором в плазменном слое и нагрузкой в ионосфере и на этой основе сделал вывод, противоречащий общепринятой концепции происхождения авроральных электроструй. Среди других примеров отметим [Liu et al., 1988; Lui, Kamide, 2003; MacDougall, Jayachandran, 2006; Liang, Liu, 2007; Siscoe, Siebert, 2007; Lui et al., 2008].

-

[4] В настоящей работе мы используем модель ИП с отмеченными выше упрощениями, но вводим дополнения, которые учитывают три крупномасштабные пространственные структуры в каждой половине каждой зоны ИП. Такой подход ведет к

ряду новых выводов. Описаны система магнитосферных генераторов ПТ, меридиональные ионосферные системы токов и западный ток в дальнем хвосте типа DRP-2. Полученные данные свидетельствуют, что ПТ зон 2 и 0 возникают как результат растекания по ионосфере ПТ зоны 1, а последние замыкаются непосредственно на упомянутую систему генераторов. Обнаружена сильная асимметрия интенсивностей ПТ в утреннем и вечернем секторах каждой зоны ИП, и предложена концептуальная модель , описывающая эту асимметрию как результат ПТ, связывающих два полушария (тип Бострем-2).

Здесь и далее под интенсивностью ПТ мы понимаем силу продольного тока или модуль полного ПТ.

По данным наблюдений событий 02.08.2002 получен вывод, что глобальное динамо, – источник ПТ, работает в режиме генератора напряжения в спокойных условиях и во время бурь.

База данных и методы

-

[5] Мы исследовали суббурю в интервале 02:00– 03:00 UT 2 августа 2002 г. Группой проф. З. Пу (университет в Пекине) на основе данных спутников Cluster были отмечены признаки пересоединения в хвосте (частное сообщение).

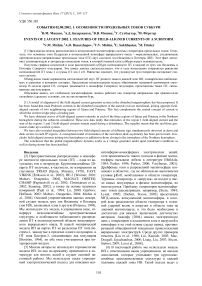

Мы использовали данные 120 наземных магнитометров на широтах Ф>30° и двумерную модель пространственно неоднородной электропроводности ионосферы [Mishin et al., 1986]. Для качественного анализа использовалась также упрощенная модель пространственно однородного распределения электропроводности, где проводимость Холла ∑H=14, проводимость Педерсена ∑P=7 См. Данные магнитометров и модели электропроводности служили входами для программы техники инверсии магнитограмм (ТИМ). ТИМ позволяет вычислять карты распределения в ионосфере электрического потенциала, ПТ и эквивалентных ионосферных токов [Mishin et al., 2001 и ссылки там]. Карты ПТ служат основой определения по ним границы полярной шапки как высокоширотной границы зоны 1 ИП. Далее значение магнитного потока доли хвоста определяется как T=BS, где S - площадь полярной шапки, B=0.6 Гс [Mishin et al., 2004; 2010 и ссылки там]. Карта расположения на Земле магнитометров приведена на рис. 1. Характерные примеры магнитограмм Х-компоненты показаны на рис. 2.

Рис . 1. Расположение наземных магнитометров в 02:30 UT.

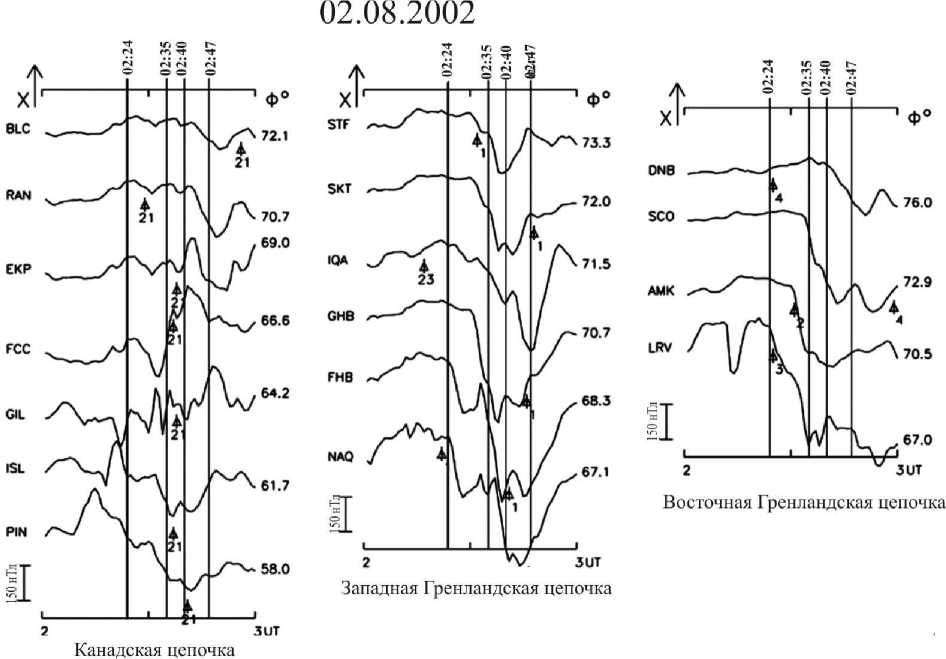

Использовались также измерения параметров солнечного ветра (СВ), выполненные на ACE [NASA/GSFC/SPDF, USA], и индексы АЕ и SYM-H [WDC-2, Kyoto]. Графики параметров СВ, показанные на рис. 3, сдвинуты на время распространения сигнала от ACE до дневной магнитопаузы A t =47 мин.

-

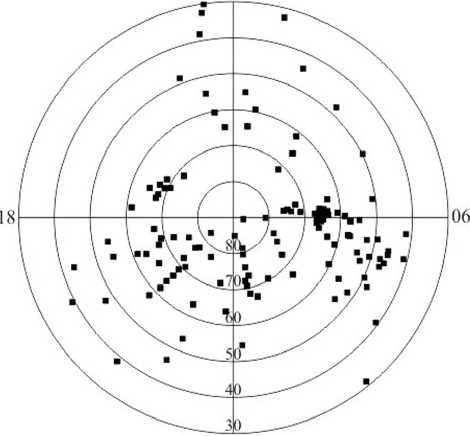

[6] Вертикальные линии на рис. 2, 3 отмечают наблюдаемые моменты начала суббури, «атак» суббури. В соответствии с предложением З. Пу мы концентрируем внимание на атаке, начавшейся около 02:24 UT вместе с началом быстрого спада Ф , который служит признаком типичной суббури. Атаке в 02:24 UT соответствуют также резкое уменьшение южного ММП вблизи 02:20 UT и последующий быстрый рост АЕ -индекса – в полтора раза за 10 мин (рис. 3). На магнитограммах рис. 2 видны и другие характерные признаки суббури: магнитные бухты начинаются вблизи 02:24 UT на широтах Ф > 65.5 ° в ранние утренние часы (~01 ч MLT) и распространяются на северо-восток, в сторону полюса и центра утреннего сектора в 06 MLT. Последнее не характерно для изолированных суббурь, но известно как свойство сильных бурь и суббурь в ходе бури.

Выражение «основная атака началась в 02:24 UT» – условное. Данные рис. 2, 3 показывают, что глобальная интенсификация состояла из отдельных малых участков площади околополуночного овала. Общая площадь постепенно расширялась на северо-восток, но возмущенные участки были разделены во времени и пространстве, как и начала скачкообразной интенсификации различных параметров, представленных на рис. 2, 3.

Неоднородности ПТ и система магнитосфер ных генераторов

-

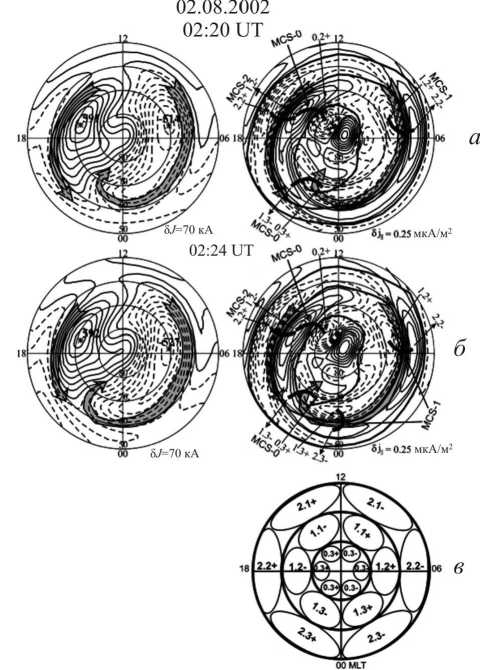

[7] Основная цель настоящей работы – проверить предположение, что ПТ зон 2 и 0 ИП создаются растеканием по ионосфере ПТ зоны 1, т. е. создаются той же системой генераторов, что и ПТ зоны 1. Для этого ниже приводится краткое описание схематической модели генераторов [Mishin et al., 2004; 2010] и некоторых следствий, которые служат основой выполненной проверки. Модель базируется на наблюдениях, которые обнаружили на картах ПТ три отдельные пространственные структуры в каждой зоне ИП. Для рассматриваемого события примеры карт ПТ показаны на рис. 4.

На рис. 4, а , б в каждой зоне ИП видны три типа неоднородности распределения плотности ПТ, отмеченные двузначными символами R.N со знаком «+» (для втекающего) или «–» (для вытекающего) ПТ. В этих обозначениях первая буква принимает значения R=0, 1, 2 – номера трех зон Ииджимы и Потемры. Вторая буква N=1, 3 или 2 – номера секторов MLT: N=1 соответствует дневному сектору, N=3 ночному, N=2 промежуточному сектору. Например, символ 1.3+ обозначает зона 1, ночной сектор, втекающий ПТ.

На рис. 4, в показана идеализированная схема расположения секторов R.N в координатах геомагнитная широта – MLT. Подобные распределения плотности ПТ с тремя типами неоднородностей ха-

Рис . 2. Х - магнитограммы , записанные в околополуночном секторе . Отмечены сокращенные названия магнитных станций , их геомагнитные широты и MLT ( треугольник ). Вертикальные линии отмечают локальные начала суббурь и начало ( основное ) спада открытого магнитного потока Ψ в 02:24 UT.

Рис . 3. Параметры солнечного ветра и индексы активности .

Рис . 4, а , б : слева – карты эквивалентных токов ( ЭТ ), справа – карты распределения в ионосфере плотности продоль ных токов ( ПТ ). На картах ЭТ показаны зоны сгущения линий тока ( электроструи ), перенесенные также на карты ПТ . На картах ПТ пунктирные и сплошные линии – изолинии втекающего в ионосферу и вытекающего тока . Черные дуги со единяют пары противоположно направленных ПТ . Каждая такая пара ПТ , вместе с замыкающим эту пару меридиональным током Педерсена , образует одну из меридиональных токовых систем : MCS-0, MCS-1 или MCS-2. Соответствующие токи Хол ла образуют ( полностью или в основном ) упомянутые западную и восточную электроструи . На рис . 4, в – идеализированная схема расположения секторов R.N в координатах геомагнитная широта – местное магнитное время (MLT).

рактерны для карт ПТ, получаемых на основе ТИМ. Схема на рис. 4, в отражает закономерность, которая в отдельных случаях нарушается, но выполняется статистически.

-

[8] Отметим, что карты ПТ на рис. 4 получены на основе ТИМ с применением упомянутой в разделе 2 модели пространственно однородной ионосферной электропроводности. Для определения интенсивности ПТ в каждой зоне ИП использовалась также неоднородная модель проводимости. Соответствующие карты распределения ПТ (не показаны) отличаются от их аналогов на рис. 4, а , б количественно, но вывод о трех типах неоднородностей ПТ и идеализированная схема на рис. 4, в сохраняются.

Таким образом, обнаруженные три типа неоднородностей ПТ – не артефакты. Этот вывод важен, поскольку в известных пространственных моделях ПТ (см. ссылки во Введении) три типа неоднородностей не отмечены. Мы предполагаем, что неоднородности были сглажены в процессе осреднения используемых в этих моделях многолетних данных измерений.

-

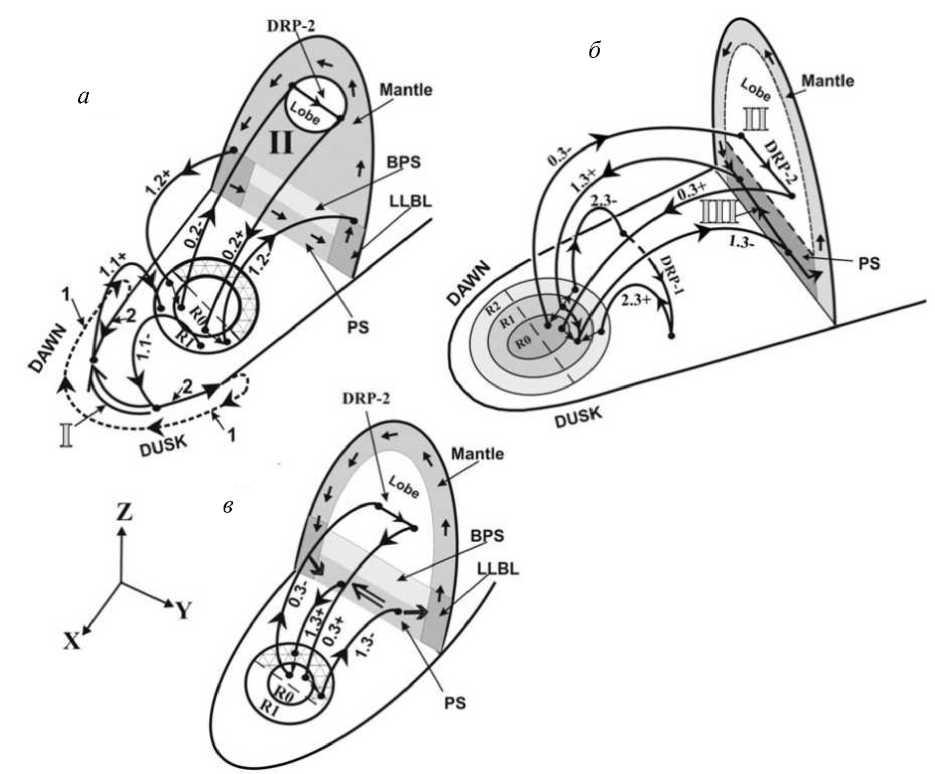

[9] Переходим к вопросу: какая физика создает представленную на рис. 4 сложную систему R.N-структур? Ответ будем искать, используя модель генераторов ПТ на рис. 5.

Применительно к паре ПТ 1.3+ и 1.3– в ночной зоне 1 подход к ответу достаточно ясен: два названных максимума ПТ естественно приписать токам, стекающим с краев разрыва основного тока в плазменном слое хвоста (CD). В этой области электрическое поле направлено с утра на вечер. Принимая, что разрыв тока хвоста эквивалентен наложению на основной ток противоположно направленного инерционного тока вечер–утро, находим, что в области разрыва выполняется условие j⋅E<0, т. е. в этой области, где N=3, располагается генератор, который обозначен на рис. 5 цифрой III. Таким образом, разрыв тока хвоста создается ночным пересоединени-ем, и генератор III создан этим процессом в ночной части магнитосферной области 1, куда проецируется ионосферная зона 1 ПТ.

-

[10] Подобно этому, пара ПТ 1.1+ и 1.1– это токи, стекающие с разрыва тока утро–вечер на дневной магнитопаузе. Известно, что в этой дневной области, где N=1, электрическое поле имеет направление утро–вечер и такая магнитосферная область 1 тоже создается пересоединением, на этот раз – на дневной магнитопаузе. Таким образом, находим, что пара ПТ 1.1+ и 1.1– образована генератором, который создается пересоединением на дневной магнитопаузе и обозначен на рис. 5 цифрой I.

-

[11] Пересоединение на дневной магнитопаузе создает еще поток открытых силовых линий долей хвоста Ψ . Этот поток переносится солнечным ветром в антисолнечном направлении и пересекает каждое

Рис . 5. Система трех генераторов в возмущенной магнитосфере при южном ММП . Показаны сечения северной поло вины хвоста в экваториальной и YZ- плоскостях , вид с вечерней стороны ( Солнце слева , ось X направлена к Солнцу , ось Y – с утра на вечер ). Штриховой линией 1 в экваториальной плоскости показан ток в головной ударной волне , замыкае мый током 2 на магнитопаузе . Стрелки , отмеченные цифрами I ( а ) и III ( б ), показывают направления токов в генерато рах I и III соответственно . Цифрой II отмечено сечение объемного генератора II, в котором показана замкнутая цепь тока в мантии (Mantle), плазменном слое (PS) и низкоширотном пограничном слое (low latitude boundary layer, LLBL). Кон центрические круги в экваториальной плоскости ограничивают ионосферные зоны R0, R1, и R2 Ииджимы и Потемры . Сплошными толстыми линиями со стрелками показаны продольные токи ( ПТ ), вытекающие / втекающие в ионосферу из генераторов . Отмечены ПТ 1.1 из генератора I и ПТ 1.2 из генератора II. Токи 1.2 на этом рисунке замыкаются на гене ратор II через меридиональные ионосферные токи , продольные токи 0.2 и дневную часть перпендикулярных токов DRP-2 ( кольцевой частичный ток ) в доле хвоста ( а ). Ночная система ПТ 1.3 из генератора III. Эти ПТ продолжаются в ионо сфере меридиональными токами вверх и вниз по широте . Далее электрическая цепь , содержащая ПТ 1.3, замыкается на генератор III посредством ПТ 0.3 и ночной части упомянутого тока DRP-2 в доле хвоста и ПТ 2.3 и тока DRP-1 во внут ренней магнитосфере соответственно ( б ). Упрощенная версия – рис . 5, б . Не показаны частичный кольцевой ток DRP-1 и ПТ зоны 2 – рис . 5, в .

поперечное сечение хвоста, одно из которых показано на рис. 5. При этом возбуждается э.д.с. и создается генератор в объеме долей хвоста. Мы принимаем, что возникает ток вечер–утро в мантии (отмечен стрелками на рис. 5), который замыкается в плазменном слое током утро–вечер. Срединная часть объема хвоста соответствует сектору MLT с N=2. Объемный генератор обозначаем цифрой II (рис. 5).

-

[12] Дополнительное описание электрических цепей и их генераторов приводится в подписи к рис. 5. Схема на рис. 5 была опубликована в работе [Mishin et al., 2004] как схематическая модель трех генераторов, создающих электрические цепи в магнитосфере и ионосфере Северного полушария. В настоящей работе мы принимаем, что в действитель-

- ности из-за распределенного характера ионосферной проводимости каждый генератор замыкается через всю ионосферу, и три генератора составляют единую систему, общую для трех зон Северного полушария и трех зон Южного.

Изменения интенсивности ПТ в каждой зоне Ииджимы и Потемры

-

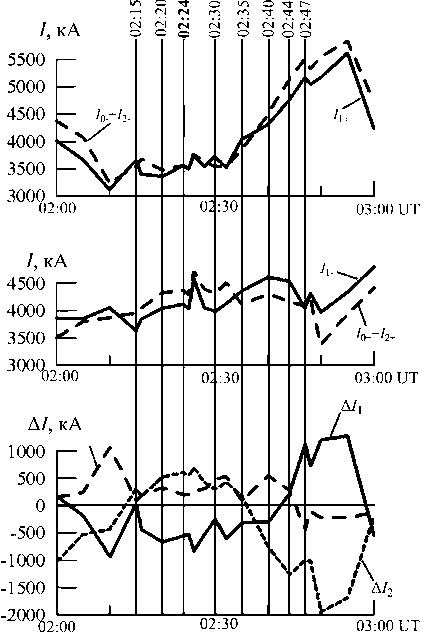

[13] В модели на рис. 5 система генераторов замыкается на ПТ зоны 1, которые создают меридиональные ионосферные токи Педерсена, образующие, в свою очередь, ПТ зон 2 и 0. В модели рис. 5 все три зоны Ииджимы и Потемры Северного полушария создаются единой системой генераторов. Мы предполагаем, что аналогичная система генераторов действует в Южном полушарии. Ожидаемым следствием модели,

представленной на рис. 5, является равенство интенсивности ПТ зоны 1 и суммы ПТ зон 2 и 0, I R.1 = I R.2 + I R.0 . Согласно модели, два таких равенства должны выполняться в утреннем и вечернем секторах каждого полушария независимо.

-

[14] Для проверки названного следствия по данным Северного полушария на рис. 6, а , б приведены графики изменений интенсивностей ПТ (интегралов от плотности ПТ по площади каждой из трех зон) отдельно для утреннего и вечернего секторов. Использовалась модель пространственно неоднородной ионосферной электропроводности. Показана пара графиков интенсивности втекающего ПТ зоны 1 и суммы интенсивностей вытекающих (штриховая линия) ПТ зон 2 и 0 (в основном, в утреннем секторе) и пара графиков интенсивности вытекающего ПТ и суммы интенсивностей втекающих ПТ зон 2 и 0 (в основном, в вечернем секторе). На основе этих результатов мы принимаем, что ожидаемое следствие, равенство I R.1 ≅ I R.2 + I R.0 , действительно выполняется в утреннем и вечернем секторах с точностью до вероятных ошибок вычисления значений интенсивностей I.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что ПТ зон 2 и 0 возникают как результат растекания по ионосфере ПТ зоны 1, а , последние замыкаются непосредственно на систему генераторов, что соответствует модели на рис. 5.

-

[15] На рис. 6, а , б видно также различие двух интенсивностей ПТ одной зоны, одновременно наблюдаемых в утреннем и вечернем секторах. На рис. 6, в приведены разности интенсивностей втекающего и вытекающего ПТ отдельно для каждой зоны

а

б

в

02.08.2002

Рис . 6. Изменения интенсивности ПТ зоны 1 ( сплошные линии ) и суммы интенсивностей зон 0 и 2 ( штриховые ли нии ): а – утренний сектор ; б – вечерний сектор ; в – разности интенсивностей втекающего и вытекающего ПТ каждой из зон 1, 2 и 0 .

Ииджимы и Потемры. Можно видеть, что эти разности ∆ I превышают ошибку счета в несколько раз. Так, оценки дали относительное среднеквадратичное значение ( ∆ I 0 / I 0 = 29 %; ( ∆ I 1 / I 1 = 15% и ( ∆ I 2 / I 2) = 28 %. При этом значение среднеквадратичной относительной ошибки счета составило 8 %.

Мы предполагаем, что названная асимметрия утро–вечер требует учета наряду с ПТ, которые замыкаются в ионосфере Северного полушария, дополнительно ПТ типа Бострем-2, связывающих два полушария. Первопричиной асимметрии может быть, например, неравенство электропроводностей двух полушарий, ∑ N ≠ ∑ S , где ∑ – значение электропроводности в зоне 2.

-

[16] В дополненной модели (она не показана), цепь токов глобального динамо содержит дополнительный ПТ зоны 2, связывающий два полушария (на рис. 5 этот ПТ отсутствует). Как показано на рис. 5, ПТ зоны 2 утреннего сектора Северного полушария замыкается на динамо через асимметричный кольцевой ток DRP и ПТ зоны 2 вечернего сектора Северного полушария. При этом замыкающий ПТ не ответвляется в Южное полушарие, если система генераторов локализована в Северном полушарии или если система симметрична и ∑ N = ∑ S . Однако, если динамо состоит из двух половин в Северном и Южном полушариях и при этом ∑ N < ∑ S , то картина будет иная. В этом случае ПТ зоны 2 вечернего сектора Северного полушария раздваиваются, и их часть замыкается в ионосфере Южного полушария, т. е. теряется для Северного полушария. Таким образом, при ∑ N > ∑ S появится асимметрия вида вечер–утро.

-

[17] Обобщая изложенное, мы принимаем, что асимметрию утро–вечер может создавать, в принципе, любая асимметрия север–юг в распределении ионосферных токов, дивергенцией которых являются продольные токи. Предлагаемая модель глобального динамо с учетом упомянутого дополнительного ПТ зоны 2, связывающего два полушария, действительно на качественном уровне описывает наблюдаемую асимметрию интенсивностей ПТ вечер– утро. Асимметрию в распределении ПТ в двух полушариях отмечали, например, [Papitashvili et al., 2002; Shi et al., 2010].

-

[18] Мы выполнили численные эксперименты на основе ТИМ, изменяя используемую модель неоднородной ионосферной проводимости и применяя модель с пространственно однородной проводимостью. Эксперименты показали, что изменения проводимости существенно влияют на вычисляемое электрическое поле и слабо – на значения плотности ПТ. Знак асимметрии утро–вечер и количественные оценки соответствующих разностей (в процентах к полусумме вычитаемого и уменьшаемого) сохраняются при переходе к однородной проводимости, как и приближенное равенство I R.1 ≅ I R.2 + I R.0.

-

[19] Рассмотрим условия, при которых глобальное динамо ПТ является генератором напряжения или генератором тока. Для этой цели используем закон Ома в форме Q = U 2/ R , где U – э.д.с. глобального динамо, R = R i + R e – сумма внутреннего сопротивления генератора и нагрузки. Принимаем, что на-

блюдаемый размах изменений глобальной мощности Q магнитосферных возмущений изменяется от ~2 ⋅ 1010 Вт при самых спокойных условиях до ~2 ⋅ 1013 Вт в супербурях. Принимаем также, что разность потенциалов U испытывает насыщение в ходе супербурь при U ≤ 200 кВ, и в самых спокойных условиях U ≥ 10 кВ. Получим, что в самых спокойных условиях и супербурях значения R составляют 5 ⋅ 10–3 и 2 ⋅ 10–3 Ом соответственно. Таким образом, при увеличении мощности глобального динамо в 1000 раз полное сопротивление его цепи уменьшается в 2- 3 раза или (учитывая погрешности вычислений) не изменяется.

-

[20] С другой стороны, хорошо известно, что значение R i при переходе от спокойных условий к экстрабурям увеличивается. Учитывая этот факт и отмеченные выше данные [Papitashvili, 2002], приходим к выводу, что в супербурях выполняется неравенство R i < R e . Следовательно, можно предположить, что в возмущенных условиях, как и в спокойных, глобальное динамо является скорее генератором напряжения, чем генератором тока.

Заключение

-

[21] Предложена модель, схематически описывающая расположение в возмущенной системе ио-носфера/магнитосфера трех основных генераторов, действующих в обоих полушариях и создающих наблюдаемые продольные и перпендикулярные токи.

-

[22] Отмечено, что основные токи Педерсена в ионосфере аврорального овала – меридиональные, соединяющие противоположно направленные ПТ двух соседних зон Ииджимы и Потемры. Этот вывод не соответствует известной модели токового клина суббури или существенно дополняет ее.

-

[23] Получены графики изменений в ходе суббури интенсивности ПТ в каждой из трех зон Ииджи-мы и Потемры Северного полушария. Эти данные свидетельствуют, что в ходе возмущения сохраняется равенство интенсивностей ПТ зоны 1 и суммы ПТ зон 2 и 0. Равенство соответствует ранней модели генераторов, расположенных в Северном полушарии.

-

[24] Названное равенство интенсивностей означает, что упомянутые три генератора составляют единую систему.

-

[25] Обнаружены также неравенства интенсивностей двух ПТ каждой зоны ИП, одновременно наблюдаемых в утреннем и вечернем секторах. Предложена концептуальная модель образования названной асимметрии утро–вечер, в которой кроме ПТ, которые замыкаются в ионосфере Северного полушария, представлены ПТ, связывающие два полушария.

-

[26] Сделан вывод, что глобальное магнитосферное динамо работает как генератор напряжения при сравнительно спокойных (средних) условиях, так же как во время бурь.

Аналогичное (по поставленным задачам) исследование событий 06.04.2000 г. выполнено параллельно и готовится к публикации. Мы продолжаем исследования возмущений, наблюдаемых при различ- ных наклонах земного диполя и различных граничных условиях.

Работа поддержана грантами РФФИ № 10-0593168 Монг-а и № 09-02-0082-а

За предоставление входных данных ТИМ авторы благодарят D. McComas, R. Lepping, K. Ogilvie, J. Stenberg и A. Lasarus за данные спутника ACE; H. Gleisner (DMI, Дания), A. Viljanen (проект IMAGE), K. Yumoto (проект 210MM), T. Iyemori (WDC-C2, Киото), J. Posch (проект MACCS), О.А. Трошичева (ААНИИ), Е.П. Харина (МЦД-Б), С.И. Соловьева (ИКФИА, Якутск), Б.М. Шевцова и А.В. Винницкого (ИКИР), руководителей проектов INTERMAGNET, GIMA (Аляска), CANOPUS (CARISMA) (D. Milling); С. Хомутова (обс. Новосибирск) и О. Кусонского (обс. Арти).