События театральной и выставочной жизни Петербурга. Январь, февраль, март 2022 года

Автор: Дробышева Марина Николаевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Новости

Статья в выпуске: 1 (62), 2022 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140293449

IDR: 140293449

Текст краткого сообщения События театральной и выставочной жизни Петербурга. Январь, февраль, март 2022 года

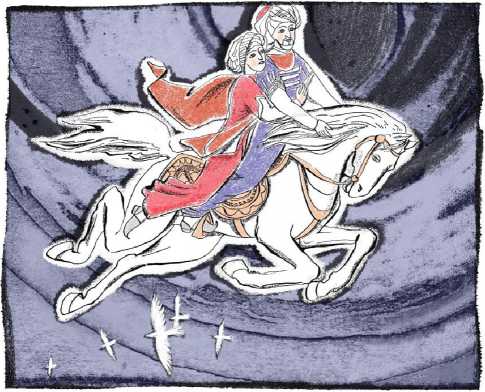

Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева

23 февраля ТЮЗ отметил свой 100-летний юбилей спектаклем по сказке Петра Ершова «Конёк-горбунок». Перед его началом на Пионерской площади состоялась торжественная установка бронзовой скульптуры Конька-Горбунка работы Григория Потоцкого. «Прежде чем работать над скульптурой, я очень много говорил со всей труппой ТЮЗа. В этот важный для России исторический момент мне очень важно было понять, кто же такой Иванушка-дурачок. Я понял, что по своему масштабу этот образ сравним с Дон Кихотом, который борется с ветряными мельницами. Иванушка-дурачок проходит немыслимые испытания, несовместимые с жизнью, но за свои идеалы доброты, за свою идентичность, за то, чтобы быть человеком, он готов отдать жизнь. Он отдаёт её и становится победителем! В этом разница ментальностей России и Запада; там борются с ветряными мельницами и подспудно говорят, мол, идеи доброты – это утопия. Для нас же идеи доброты и жиз-

* Часть из иллюстраций к статье – см. 4-я страница обложки

Общество. Среда. Развитие № 1’2022

ни – это всё, и за них мы готовы отдать всё и отдаем, потому и становимся победителями. Иванушка-дурачок – победитель! Это главное открытие, которое я сделал. Вроде маленький горбатенький конёк, однако это наш русский Пегас! Это наша русская слава! Да, она такая скромная и неприметная, мы же – дурачки, которые могут подковать блоху, то есть сделать что-то невероятное, и благодаря этому становимся победителями! В каждом русском человеке есть мечта, а перо жар-птицы символизирует мечту, которая ведёт нас всех в будущее», – с такой речью обратился скульптор к собравшимся. Затем гости и артисты направились в верхнее зрительское фойе, где открылась юбилейная выставка «Театр глазами детей», а в Зимнем саду в это же время состоялась таинственная закладка сейфа с посланием потомкам, адресованным в 2072 год, когда будет отмечаться 150-летие ТЮЗа. «Капсулу времени» заложила народная артистка России Ирина Соколова, исполнительница роли Конька-Горбунка 1963 года. В письме от современного поколения сотрудников театра писалось: «Дорогие наследники, мы желаем вам любить театр так же, как любим его мы. Желаем радоваться каждому дню в искусстве. Желаем жить в зрительской любви и атмосфере истинного творчества. Храните наш театр, который после вас обязательно станет настоящим домом для новых поколений на многие годы!»

Премьера спектакля «Конёк-Горбунок» состоялась 23 февраля 1922 года в здании Амфитеатра бывшего Тенишевского училища (ул. Моховая, 33–35) – так сообщалось на первой афише. Художественный руководитель ТЮЗа А. А. Брянцев вспоминал: «Мы решили для нашего первого спектакля остановиться на сказке Петра Ершова “Конёк-горбунок” – как на детской классике. Я лично любил эту сказку с детства за народное остроумие, за её героя Ивана-дурака, не побоявшегося взять перо жар-птицы, которое сулило ему много-много непокоя».

Необычная форма сцены без занавеса, с полукруглой площадкой, почти вплотную подходившей к амфитеатру, окружавшему её с трёх сторон, подсказала режиссёру замы- сел будущего спектакля, основанного на лучших фольклорных традициях, где в драматическом действии активно использовались игровые и песенные хороводные формы. Красочно расписанный терем с балконом и лестницами, выполненный художником В.И. Бейером, откуда велось действие сказочником и произносила монолог Царь-девица, воссоздавал колоритную атмосферу русской народной сказки. Большая роль в спектакле отводилась музыке композитора П.А. Петрова-Бояринова.

На протяжении ста лет состоялось семь возобновлений спектакля «Конёк-Горбунок». В 1925 и 1936 годах постановки осуществлялись А.А. Брянцевым, в 1943 году спектакль был им показан в эвакуации в городе Березники Пермской области. Газета «Березниковский рабочий» от 25 октября 1943 г. сообщала: «Коллектив театра посвятил 60-летию со дня рождения художественного руководителя ТЮЗа А.А. Брянцева». В 1963-м новую редакцию подготовили режиссёр Г. Каганов, художники Г. Берман и Н. Иванова, посвятив ее памяти А.А. Брянцева и В. Бейера. В 1998м спектакль возобновили режиссеры А. Пра-удин и народный артист России Н. Иванов, художники О.М. Китаев, К. Пискунов, О. Са-варенская. В 2001 году спектакль возобновлён под руководством коллегии режиссеров, актеров и сотрудников театра. Работу над ним возглавил заслуженный артист России В. Тодоров. В 2013-м режиссёр В. Тодоров играл роль Сказочника, а в 1963-м был занят в спектакле в качестве актёра массовых сцен. Юбилейный спектакль 2022 года был максимально приближен к брянцевскому оригиналу и ориентировался на спектакль 2013 года. Режиссёр Владимир Тодоров, дирижёр и хормейстер Александра Чопик, балетмейстер Владимир Чернышёв и труппа театра стремились погрузить зрителей театра в атмосферу поэтической сказки, буйного веселья, народного остроумия и молодечества, стремясь уйти как можно дальше от стилизации народной стихии. Роль Конька-Горбунка исполнила Анна Слынько, Ивана – Никита Остриков, Сказочника – Алексей Титков, Царя – Валерий Дьяченко. В финальной сцене приняли участие артисты ТЮЗа прошлых лет, которые играли в четвёртом и последующих возобновлённых спектаклях: Ирина Соколова, Наталья Боровкова, Николай Иванов, Владимир Тодоров и другие.

На следующий день, 24 февраля, состоялся спектакль-концерт, посвящённый столетию театра, «Планета ТЮЗ». Эпиграфом к нему стали слова: «И дольше века длится ТЮЗ...». Режиссёром-постановщиком стал Василий Сазонов на основе документов, дневников, воспоминаний, стенограмм, архивных фото, видео- и аудиоархивов театра. Он показал вместе с артистами в течение часа новую историю театра. В спектакле вспоминали основателей ТЮЗа – Александра Брянцева, Леонида Макарьева, Самуила Маршака, – когда театр играл свои спектакли на Моховой, 33–35. Сегодня это здание Учебного театра Санкт-Петербургского государственного института сценических искусств.

С 1962 года ТЮЗом руководил З.Я. Ко-рогодский, поставивший более ста спектаклей. Особенно полюбились юным зрителям игровые представления «Наш цирк», «Наш Чуковский», «Открытый урок». Спектакли с участием Георгия Тараторкина, Ирины Соколовой, Антонины Шурановой, Натальи Боровковой, Николая Иванова, Александра Хочинского, Юрия Каморного запомнились зрителям на долгие годы. В вечер празднования юбилея на сцене в исполнении Ирины Соколовой, Валерия Дьяченко, Натальи Боровковой, Надежды Шумиловой и Анны Мигицко были показаны фрагменты спектаклей ТЮЗа прошлых лет, в которых оживали полюбившиеся персонажи. Дневниковые записи Александра Брянцева проникновенно прочёл Александр Иванов. В массовых сценах были заняты артисты современной труппы и ветераны театра. В зрительном зале были и делегаты разных лет – друзья театра. Они вспоминали, как в школьные годы дежурили на спектаклях, рассказывали одноклассникам о понравившихся представлениях, и для многих ТЮЗ был «вторым родным домом». Каждый делегат в эти юбилейные дни получил голубую делегатскую повязку с написанными на ней словами: «И дольше века длится ТЮЗ...». Большая заслуга в процветании Театра юного зрителя директора Светланы Лаврецовой, которая руководит этим коллективом с 1994 года.

Светлана Лаврецова – деятельный, креативный, смелый руководитель. Ей удалось отстоять здание театра на Пионерской площади, произвести обновление зрительного зала, открыть две новые сцены – Малую и Камерную – и международный театральный фестиваль «Радуга», который стал одним из самых престижных форумов России. В рамках фестиваля начиная с 2000 года было показано более 300 интереснейших спектаклей театров разных стран мира. Благодаря «Радуге» выдающиеся режиссёры Александр Морфов и Феруччо Меризи познакомили зрителей с новыми оригинальными постановками.

Сразу после юбилейных торжеств ТЮЗ осуществил балканский тур по пяти городам Сербии и Черногории (с 28 февраля по

Новости

6 марта) в Белграде, Герцег-Нови, Тивате, Баре, Которе. 28 февраля на сцене Белградского драматического театра был представлен первый гастрольный показ спектакля «Бешеные деньги» режиссёра Александра Кузина. БДТ (Београдско Дрмаско Позо-риште) был основан в 1947 году и начал свою деятельность спектаклем «Юность отца» Бориса Горбатова, одного из создателей объединения пролетарских писателей Донбасса «Забой». Режиссёром был Пётр Петрович. По мнению Александра Кузина, сюжет пьесы А. Н. Островского «о шальных деньгах и шальной жизни актуален и сегодня». Эта постановка представляет интерес и для сербского зрителя, который хорошо знаком с классическим наследием драматурга. Психологическая глубина, сочетающаяся с развлекательностью и комедийностью спектакля, способствовали преодолению языкового барьера, хотя южным славянам русский язык всегда близок для понимания, и даже сербские субтитры, сопровождающие действие, не всегда были нужны. На открытии гастролей зрителей поприветствовали директор ТЮЗа им. А. А. Брянцева Светлана Лаврецо-ва, продюсер Мирко Раденович и директор Белградского драматического театра Юг Ра-дивоевич. Светлана Лаврецова сказала: «Мы долго готовились к этой поездке, и здесь нас очень ждали. Сербы очень гостеприимные, у них прекрасная национальная кухня, нас очень тепло принимают. Накануне наших гастролей мне удалось посмотреть спектакль вашего театра – одну из ранних пьес Брехта «Ваал» с Милошем Биковичем в главной

Общество. Среда. Развитие № 1’2022

роли. Этот спектакль войдёт в программу XIII Международного театрального фестиваля «Радуга», который пройдёт с 25 по 31 мая этого года и откроется премьерой Московского ТЮЗа «Отец Сергий» в постановке Камы Гинкаса. Мы договорились с белградскими коллегами о долгосрочном сотрудничестве». Милош Бикович известен в России по фильмам «Солнечный удар» Никиты Михалкова (2014), «Холоп» Клима Шипенко (2019), «Магомаев» Дмитрия Тюрина (2020). В 2018 году 4 ноября, в День народного единства, Бикович был награждён Медалью Пушкина Президентом России Владимиром Путиным за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимодействию культур, наций и народностей.

1 марта коллектив ТЮЗа посетил Российский центр науки и культуры Белграда «Русский Дом», расположенный в здании неоклассического стиля архитектора Василия Баумгартена. Свою историю Русский Дом начинает с 1933 года и ранее носил имя императора Николая II. Сегодня там находятся курсы русского языка, детская студия русского народного танца «Матрёшка», школа музыки имени Сергея Рахманинова. Там проходят выставки, демонстрируются российские фильмы и спектакли. В мае 2015 дома в мультимедийном центре библиотеки Русского Дома начал работать удалённый читальный зал Санкт-Петербургской Президентской библиотеки. О деятельности РЦНК «Русский Дом» петербуржцам рассказал его директор Евгений Баранов.

В Черногории 2 марта Светлана Лавре-цова и заслуженный артист России Борис Ивушин на центральном телеканале Гер-цег-Нови RTHN поделились впечатлениями о гастролях и рассказали о юбилейном театральном сезоне. 3 марта ТЮЗ показал спектакль «Бешеные деньги» на сцене театрального центра «Дворана Парк» в рамках фестиваля «Мимоза». Для черногорцев цветы мимозы – это то же, что для голландцев тюльпаны. «Дворана Парк» находится среди субтропических растений знаменитого Ботанического сада, где в летнее время прямо среди этой природы идут спектакли, выступают народные музыкально-танцевальные ансамбли, проходят выставки. Перед началом спектакля обратились к зрителям с приветственным словом Светлана Лаврецова, Милина Ковачевич, продюсер театральных программ Herceg fest и посол России в Черногории Владислав Масленников.

4 марта коллектив показал спектакль в Тивате, где состоялась встреча с руководством города – мэром Желько Комненови-чем. Спектакль ТЮЗа получил много восторженных отзывов, зрители Черногории сопереживали героям Островского и в Баре (5 марта), и в Которе (6 марта). В прибрежных городах Адриатики сохранились уникальные памятники архитектуры эпохи Ренессанса. В Которе спектакль «Бешеные деньги» шёл на сцене Театрального культурного центра «Никола Джуркович», расположенного недалеко от южных ворот Старого Котора. Это излюбленное место досуга ко-торян. Там проходят в последнюю неделю февраля с 2013 года возрожденные зимние карнавальные празднества XIX века.

Мариинский театр

В 239-м сезоне 5 января 2022 года на сцене Мариинского-2 была показана опера Джузеппе Верди «Трубадур». Постановка была осуществлена в 2013 году режиссёром Пьером Луиджи Пицци. В партии Леоноры перед слушателями предстала Анна Нетребко, а в партии Манрико, трубадура – Юсиф Эйвазов. В первом акте каватина Леоноры в её исполнении прозвучала трепетно-нежно, украшенная блестящими колоратурами. В последней арии четвёртого акта Леонора предстала перед слушателями глубоко страдающей, передав трагичность со свойственным ей вокальным диапазоном. В «Трубадуре» достойно выступили и другие певцы: Алексей Марков в партии графа да Лупа, Екатерина Семенчук в партии цыганки. За дирижёрским пультом был маэстро Валерий Гергиев. Во время празднования своего юбилея Анна Нетребко блистала не только в опере, оперетте и сарсуэлу, но и исполнила хиты советской эстрады. С ней выступили басы Микаэль Фолле и Ильдар Абдразаков.

В зале Прокофьева 6 марта в Мариин-ском-2 состоялся концерт «Артисты оркестра – композиторы». Первым на суд слушателей «Концерт для гобоя и камерного оркестра», написанный в форме традиционного трёхчастного цикла, представил Алексей Позин. По мнению автора, сочинение передаёт настроение романтическое – то порывистое, радостное, то меланхолическое и немного грустное. Гобою аккомпанируют струнные, ударные и челеста. Песенные интонации сменяются танцевальными ритмами. В финале тема первой части преобразуется и становится темой для вариаций в движении старинного гавота. Второе произведение – поэма «Легкокрылая ладья», созданная композитором на основе древней легенды о любви девушки к Солнцу. Когда наступает ненастье, девушка отправляет- ся за своим возлюбленным на край земли. В концерте прозвучала третья часть цикла – «В объятиях Солнца». Алексей Позин обращается к театрализации, роль девушки исполняет высокое сопрано Екатерина Фенина. В финале она держит цветок подсолнуха, медленно опускаясь на пол сценического пространства, – увидев Солнце, умирает от счастья. Солнце в этом сочинении олицетворяет труба с её блестящим, ярким тембром, её партию исполняет Алексей Иванов. Именно Солнце превращает девушку в цветок подсолнуха, взгляд которого всегда следует за светилом. Партия фортепиано находится в постоянном диалоге с солистами, её талантливо исполнил Василий Попов.

Сочинение Алексея Крашенинникова “Nosata” в исполнении автора (скрипка) и Алексея Чекмака (фортепиано) переносит слушателей в мир детства, когда маленький музыкант шести-семи лет начинает постигать игру на скрипке – как правило обычной, дешевой. Произведение “Nosata” для детской скрипки и фортепиано должно быть совсем незначительно расстроено: всего одна нота должна быть фальшивой. Эта нота проходит как бы лейтинтонацией, вызывая и грусть, и улыбку, и успокоение звучанием колокольного звона. В этом сочинении есть мягкая ирония по отношению к традиционному жанру сонаты.

Пианист Эдуард Кипрский исполнил свою вокально-инструментальную пьесу «Утопленник» по одноименной сказке А.С. Пушкина. Сочинение пронизано фоль-

«Сказка о царе Салтане». Фото Наташи Разиной

Новости

Общество. Среда. Развитие № 1’2022

клорными интонациями в современном преломлении. Баритон Александр Гонца выступает и в роли рассказчика, декламируя текст. К созданию этого сочинения Кипрского побудил «Трепак» из цикла «Песни и пляски смерти» Мусоргского. Развёрнутая партия фортепиано отличается виртуозностью. Фантастическая картинка «Заколдованное озеро» прозвучала в исполнении автора (фортепиано) и Дарьи Земской (виолончель). Эта пьеса сочинена под влиянием непревзойдённого мастера жанра сказочной миниатюры Анатолия Лядова. В заключение концерта прозвучало произведение Вартана Гноро “Сoncerto duo”, состоящее из трёх частей: 1. “Allegro animato”, 2. “Lentamente”, 3. “Allegro agitato” в исполнении Камерного оркестра Мариинского театра, дирижёр Иван Столбов. Именно восемь пьес для кларнета, альта и фортепиано Макса Бруха навеяли идею создания концертного дуэта композитору. Автор использовал кларнет, который украсил звонким тембром звучание струнных и дополнил светлыми красками бархатное звучание альта. Талантливо, высокопрофессионально передали замысел Вартана Гноро солисты Ирина Иванова (альт), Виталий Папырин (кларнет).

В Тихвине в родном городе композитора 26–27 марта Мариинский театр показал оперу Н. А. Римского-Корсакова» «Сказка о царе Салтане».

Фестиваль музыки композитора стал ежегодным и проходит в тихвинском Дворце культуры имени Н. А. Римского-Корсакова. На сцене была воссоздана средствами музыки, сценографии и костюмов художника Владимира Фирера, выполненных на основе эскизов и книжной графики Ивана Билибина поэтичная, жизнерадостная, окрашенная мягким юмором сказка. В Тихвине выступили два состава исполнителей. Партию Царицы-Лебеди исполнили Альбина Ша-гимуратова и Антонина Весенина; Царицы Милитрисы – Ирина Чурилова и Мария Ба-янкина; Царевича Гвидона – Михаил Векуа и Александр Трофимов; Царя Салтана – Вадим Кравец и Андрей Серов.

Концертный зал

20 февраля Мариинский брасс представил программу из пяти сочинений Штрауса, Пуленка, Лафосса, Пярта и Мусоргского. Традиционно вёл концерт Сергей Крючков со свойственным ему профессионализмом, эмоционально, подчёркивая торжественность момента, он знакомил слушателей с 25 участниками концерта, составом брасс-ан-самбля, и при этом давал исчерпывающий комментарий к каждому исполняемому

Брасс-ансамбль Мариинского театра произведению. Фанфары для Венского филармонического оркестра Рихарда Штрауса задали высокий тон концерта. В раннем сочинении Франсиса Пуленка «Соната для валторны, трубы и тромбона» в исполнении Захара Кацмана (валторна), Алексея Иванова (труба) и Александра Горбунова (тромбон) была передана интонация «легкой музыки», напоминающая бродячие духовые ансамбли. В «Сюите-экспромте для трёх тромбонов» продемонстрировали своё мастерство Александр Горбунов, Александр Ковальчук и Филипп Павлов, передав французский стиль вальса композитора-тромбониста Андре Лафоса. В сочинении “Arbos” («Дерево») эстонского композитора Арво Пярта прозвучали медные духовые и ударные инструменты, которые воссоздали многоголосную фактуру музыкальной ткани. По замыслу самого Пярта, произведение задумывалось как «пропорциональный канон на три голоса: первый изображает ствол воображаемого дерева, затем идёт второй голос, вдвое быстрее первого, затем третий, вдвое быстрее второго».

Завершилось выступление Брасс-ансам-бля известным фортепианным циклом «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. Аранжировку осуществил Алексей Репников на основе оркестровой версии Мориса Равеля. В одной из картин “Il vecchio castello” («Старый замок») солирует труба (Михаил

Афонькин), звучит красивая мелодия, ассоциирующаяся с рыцарским благородством.

Брасс-ансамбль Мариинского театра в этом году отметит своё пятнадцатилетие, выступая в различных составах (квинтет, септет, децимет, ансамбль тромбонов, октет валторн). В планах Валерия Гергиева – осуществить постановку комической оперы Джоакино Россини «Золушка, или Торжество добродетели», либретто Якопо Феррети. В Концертном зале 22 февраля «Золушка» прозвучала в полусценическом исполнении в версии Екатерины Малой, а художником по костюмам стала Мария Черноглазова. Атмосферу XVIII века в опере передавало соло клавесина, исполненное Мариной Мишук. Партию меццо-сопрано Анжелины по прозвищу Золушка спела Анна Горячева, а тенора Рамиро, принца Салерно, – Александр Михайлов. В звучании Симфонического оркестра Мариинского театра слышалось многообразие мотивов из россиниевского шедевра «Севильский цирюльник». Эффектная виртуозность и гибкость вокальных партий солистов сочеталась с пением ансамбля Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, дирижер Владислав Карклин, хормейстер Павел Теплов.

15 марта особое внимание слушателей привлекла опера «Джоконда» Амилькаре Понкьелли в концертном исполнении, за дирижёрским пультом был маэстро Валерий Гергиев. В основе либретто оперы была пьеса Виктора Гюго «Анджело, тиран Падуанский». Понкьелли сочинил десять опер, но только «Джоконда» (1876) принесла ему известность. В ней проявилось новое направление в оперном искусстве-веризм, суть которого в изображении беспощадной правды, а также в сочинении были черты натурализма и мелодраматизма. Партию героини Джоконды спела Ирина Чурилова, Лауру – Екатерина Семенчук, злодея Барнабу – Владимир Мороз, Энцо – Ахмет Агади. Хоровые партии исполнили солисты ансамбля Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

VI Международный фестиваль «Виртуозы флейты» открылся 17 марта в Концертном зале в программе прозвучали сочинения Иохима Андерсена «Allegro для двух флейт с оркестром», Александра Чайковского «Концертино для флейты со струнным оркестром», за дирижёрским пультом был Арсений Шупляков. В течение пяти дней героиней стала флейта – один из древнейших духовых деревянных инструментов, мистический и сказочный. В концертах исполнялись произведения Эдгара Вареза, Софии Губайдулиной, Мечислава Вайнберга. Александр Чайковский посвятил своё сочинение легенде отечественной флейты Александре Вавилиной. Традицию домашнего музицирования представляли ансамбли флейты и фортепиано (при участии пианиста Пётра Лаула), исполнив пьесы Поля Таффанеля, Франсиса Пуленка. В концертах показали мастерство Денис Лупачев, Мария Федотова, Николай Моховой, Диана Черезова, а также Ольга Ивушейкова, доцент класса современной и старинной флейты Московской консерватории.

18 марта состоялся концерт «Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки», в котором были представлены Арсения Сиби-лёва (скрипка) и Илья Папоян. Дом музыки в нашем городе открылся в 2006 году во дворце великого князя Алексея Александровича. Проекты его направлены на подготовку молодых российских музыкантов к уча- стию в международных конкурсах, развитие и сохранение исполнительских традиций классического музыкального искусства. В этот вечер прозвучали концерты Иоганнеса Брамса и Сергея Рахманинова в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра (дирижер Игорь Манашеров). В Концерте для скрипки с оркестром ре мажор Брамса солистка Арсения Сибилёва успешно справилась со скрипичными штрихами и быстрыми виртуозными эпизодами финала. В звучании оркестра преобладали светлые, героические, праздничные краски. Пианист Илья Папоян исполнил сочинение Сергея Рахманинова, написанное композитором в семнадцатилетнем возрасте. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 прозвучал по-рахманиновски страстно, солисту удалось передать романтическую взволнованность и задушевность. Безукоризненно был исполнен финал сочинения, сочетающий скерци-онное и гимническое начало.

22 марта Валерий Гергиев представил слушателям оригинальный концерт «Фантом оперы» в исполнении Брасс-ансамбля. Программа концерта состояла из шести сочинений оперного искусства выдающихся европейских композиторов в аранжировке Вячеслава Кругликова, Джеффри Бойды, Стивена Верхарта и артистов Брасс-ансам-бля. Открылся концерт увертюрой к опере Россини «Шелковая лестница».

Особенно хотелось бы выделить исполнение фантазий на тему опер Пуччини «Тоска» и «Турандот». Солист Глеб Корчагин покорил слушателей, воссоздав тубой арию Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст». Трогательно и эмоционально музыканты брасс-ан-самбля сыграли романс Неморино (“Una furtivа lagrima”) из оперы Доницетти «Любовный напиток».

Новости

Общество. Среда. Развитие № 1’2022

26 марта, накануне Дня театра в Концертном зале прозвучало сочинение Джованни Батиста Перголези “Stabat Mater” для сопрано, альта, струнных и органа. В XVIII веке это произведение обошло всю Европу, явившись подлинным образцом духовной музыки. Католические песнопения на латыни, посвящённые Деве Марии, исполнили Ольга Трифонова (сопрано) и Надежда Сердюк (меццо-сопрано), Ольга Котлярова (орган) и Струнный оркестр Мариинского театра, дирижёр Заурбек Гугкаев. В этот вечер была исполнена камерная симфония для струнного оркестра до минор Дмитрия Шостаковича – Рудольфа Баршая. Это сочинение представляет собой версию для струнного оркестра Восьмого квартета Шостаковича, выполненную альтистом и дирижёром Рудольфом Баршаем с согласия композитора. Транскрипция квартетного варианта пользуется заслуженной популярностью и вызывает интерес у слушателей.

Государственный музей «Эрмитаж»

«Поднесение к Рождеству» – так называется выставка, посвящённая творчеству французского художника-орнаменталиста Вивана Босе (1818–1886) и саксонского мастера копийной живописи на фарфоре Августа Липпольда (1823–1915), работавших на Императорском фарфоровом заводе в период царствования Александра II. Выставка организована Государственным Эрмитажем и АО «Императорский фарфоровый завод». Экспозиция состояла из парадных ваз и эскизов их орнаментального сопровождения, а также уникальных пластов с копийной росписью лучших произведений Императорского фарфорового завода. Гигантские парадные фарфоровые вазы с позолотой вместе с другими экспонатами гармонично вошли в интерьер Гербового зала архитектуры русского классицизма.

Каннелированные золоченые колонны коринского ордера и расположенные по периметру хоры с балюстрадами, бронзовые люстры, украшенные гербами российских губерний, а среди них – творения выдающихся мастеров прикладного искусства Ви-вана Босе и Августа Липпольда переносили посетителей в атмосферу середины XIX века. Открыл выставку генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, сказав: «Картины на фарфоре, будь это огромные вазы или керамические пласты, – эффектная форма декоративного искусства и замечательная связка между Императорским заводом и Эрмитажем. В них есть особая прелесть и специальная документальность, которая оказалась важной и для истории нашей картинной галереи. Хорошо, что мы вспоминаем мастеров поименно».

Выставка представляла около 40 работ Императорского фарфорового завода. Это были парные вазы с росписями: «Пейзаж с пастухами и стадом баранов», «Итальянский пейзаж с дорогой», «Жмурки» и «Блины» (младенцы в стиле путти в белых париках, выпекающие блины), расписанных по одноименным картинам французского художника Пьера Франсуа Эжена Жиро (1806–1881), а также чайный белый сервиз с монограммой «А.А.» великого князя Александра Александровича и Романовский сервиз (с надглазурной полихромной позолоченной росписью с изображением на чайнике Петра I), созданные Виваном Босе. Непревзойденный художник в разработке живописно-орнаментальных решений изданий на фарфоре, Босе был известен как иллюстратор парижских журналов и популярного издания «Три мушкетера».

На выставке можно ознакомиться с ко-пийными росписями Августа Карла Лип-польда, внёсшего значительный вклад в развитие отечественного фарфорового производства. Это пласт «Мария Магдалина» (1857), выполненный по живописному оригиналу Б. Э. Мурильо и пласт с тем же названием по другому оригиналу Пьетро Антонио Ротари (1860). Излюбленными для копирования у него были произведения Б. Э. Мурильо. Выпускник Дрезденской академии художеств выбрал своей специализацией роспись по фарфору и с 1855 года на Императорском фарфоровом заводе до 1889 года создавал свои шедевры копирования. Вызывает особый интерес у посетителей выставки портрет наследника-цесаревича, будущего императора Александра III, и его жены. Липпольд достиг высочайшего мастерства в технике работы с фарфоровыми красками и исполнял картины на фарфоре колоссальных размеров (80 х 90 см).

Выставка подготовлена Отделом истории русской культуры (заведующий – Вячеслав Фёдоров). Автор концепции – куратор выставки Екатерина Хмельницкая. К выставке был выпущен научный иллюстрированный каталог «Виван Босе и Август Липпольд: мастера живописного отделения Императорского Фарфорового завода. 1850–1870-е годы» (Издательство Государственного Эрмитажа, 2021). Автор вступительной статьи Екатерина Хмельницкая подчёркивает, что «незаслуженно обделены вниманием обстоятельства участия Липпольда и Босе в создании программных живописных произведений Фарфорового завода. На страницах искусствоведческой литературы авторские работы Босе и Липпольда если и упоминаются, то исключительно через запятую. Должного внимания не уделяется ни истории их создания, ни анализу. Тем не менее все известные нам произведения, созданные при участии этих художников, получили самые положительные отзывы императорской семьи и находились в их личном распоряжении... К сожалению, большая часть ваз и живописных пластов, подходивших по описанию дворцового ведомства, безвозвратно исчезла после революции 1917 года. Тем ценнее для нас уникальные дошедшие до наших дней работы этих мастеров».

Среди работ современных художников особый интерес вызвала композиция Jaco Pascories Инны Олевской (1940–2021), посвящённая неординарному джазовому музыканту, бас-гитаристу и композитору. Скульптура Олевской (заслуженного художника России, члена-корреспондента Академии художеств) войдёт в коллекцию Эрмитажа.

Хотелось бы отметить, что Екатерина Хмельницкая – доктор искусствоведения, хранитель коллекции русского фарфора и керамики XIX–ХХ веков и при этом дизайнер авторских украшений, участник более 40 выставочных проектов в России, Европе и Америке, провела более 20 персональных выставок, в том числе в центре Государственного Эрмитажа в Казани, в Музее Фаберже Санкт-Петербурга (2019), «Сальвадор Дали. Магическое искусство» (2020). Е. Хмельницкая, создавая современные украшения, комбинирует их с разнообразными деталями, курьезными артефактами, соединяя исторические традиции декоративного искусства и новаторские методы поиска новых материалов и нестандартных форм.

Государственный Русский музей «Внутренняя книга» Г. А. В. Трауготов (книжная иллюстрация, графика, живопись, фарфор)

Так называлась выставка, представленная Русским музеем с 13 января по 10 февраля 2022 года в Восточном павильоне Михайловского замка, бывшем здании Кавалергар-дии. Выставка была организована проектом «Трауготовские чтения» (куратор – Микаел Давтян) и Отделом социокультурных коммуникаций Русского музея под руководством Ольги Гончаровой. Заведующая сектором детского творчества Мария Литвинова познакомила автора статьи с экспозицией.

Не существует ни одного ребёнка или взрослого, кто не знал бы иллюстраций художников-графиков Г. А. В. Трауготов. Благодаря их творчеству каждый из нас мог погрузиться в удивительный мир сказочных и литературных героев. Более двухсот книг русских и зарубежных авторов оформили Трауготы. Первые книги братья Александр и Валерий создавали под руководством отца – Георгия Николаевича. Фамилия Тра-угот в переводе с немецкого означает «Доверяй Богу». Подпись к своим рисункам и произведениям прикладного искусства художники сохранили навсегда: «Г. А. В. Тра-угот». Первый инициал – Г. – стал не только данью уважения к памяти отца, но и желанием сохранить то творческое начало, которое он открыл в сыновьях.

Многогранное творчество Александра (1931) и Валерия (1936–2009) Трауготов на этой выставке вызвало особый интерес благодаря уникальным ранним иллюстрациям к книгам 1950-х – начала 1960-х годов, посвящённым цирку, которые, к сожалению, так и не вышли в свет. Перед нами оживает реальная атмосфера цирка: вот обезьянка, играющая в «четыре лапы», тут же на ковре хорошо узнаваемые клоуны – Карандаш и Олег Попов. На фоне жёлтого диска арены были представлены летающие акробаты под куполом цирка. В экспозиции есть иллюстрации к рассказу Л. Н. Толстого «Лев и собачка», к «Сказке про лунный свет» Нины Гернет, к «Оле Лукойе» Андерсена, в которых художники использовали свои излюбленные цвета: синий, красный, жёлтый, фиолетовый, оттенки серого и голубого. На одной из андерсеновских иллюстраций изображены два похожих мальчика, один из них держит в руке оловянного солдатика. Они стоят на улице среди зданий, а за ними виднеется знакомый шпиль, ассоциирующийся с Петропавловкой, с Петербургом (Ленинградом), столь часто изображаемым братьями-художниками.

Концепция проекта устроителями была высказана следующим образом: «Метафорой творческого метода братьев Трауготов или, точнее, их отношения к делу всей их жизни, а также продуктов их вдохновенного труда в данном случае служит понятие “близкого чтения”, одновременно доверчивого и пристального, пылкого и сосредоточенного, благодарного и испытующего. Наш выбор определён тем, как мысль, слово и знак оживают в пластическом образе, иными словами – в Искусстве, тогда как некое загадочное и потаённое знание природы вещей, а может быть, и самой жизни, которым обладают художники, приводит в действие “мысленный образ” той самой “внутренней книги”«.

На выставке были представлены рисунки и акварели к произведениям М. Метерлинка и Э. Ростана, А.С. Пушкина, А.П. Чехова, А.И. Куприна, Л.Н. Толстого, А. Волкова, Б. Сер-

Новости

Общество. Среда. Развитие № 1’2022

гуненкова. Художников отличает предельная внимательность к тексту книги, которую они иллюстрируют, будь то поэзия Евгения Лукина “Sol Ortens” или автора этой статьи «Далматинско-Дубровницкое Возрождение: творчество Марина Држича» (СПб.: Издательство С.-Петерб. ун-та, 2006. 213 с.).

Нынешняя экспозиция не была столь масштабной в сравнении с выставкой «Семья Траугот» 2012 года, проходившей 10 лет назад в Мраморном дворце, на которой впервые экспонировались полотна Веры Яновой – жены и матери художников.

В июне 2021 года Александру Георгиевичу Трауготу исполнилось 90 лет. Настоящая экспозиция завершает выставочную программу юбилейного года. Основная часть работ – это книжная графика, станковая живопись, портреты, пейзажи и натюрморты, выполненные в различных техниках с начала 1970-х до конца 2021 года, а также здесь можно было увидеть декоративные произведения – роспись по фарфору. Значительная часть произведений ранее не демонстрировалась в музейном контексте.

Галерея Мойка, 104

Выставочное пространство, возглавляемое генеральным директором Татьяной Ильюшкиной, стало излюбленным местом для размещения картин многих художников. I-Gallery Intelligence в содружестве с галереей Moika 104 представили выставку графических работ современных художников «След точки». В своём творчестве художники Жан-Мари Дерош (Париж), Франк Ле Булико (Париж), Света Иванова (Петербург), Мария Трегубенко (Петербург), Елена Ремерова (Петербург), Алёна Васильева (Петербург), Наталья Колобова (Кострома), Анна Егерева (Петербург), Игорь Волков (Павловск), Залина Мукожева (Нальчик) обращаются к технике пастели, акварели, рисунка тушью и гелевой ручкой. «Графика – техника, которая способна выразить с помощью движения линий и точек самые сложные и глубокие мысли», –рассказывает арт-куратор «Мойки 104» (Санкт-Петербург) Татьяна Помазкина. Так родилось название выставки «След точки». Ольга Хлопова стала арт-куратором I-Gallery Paris.

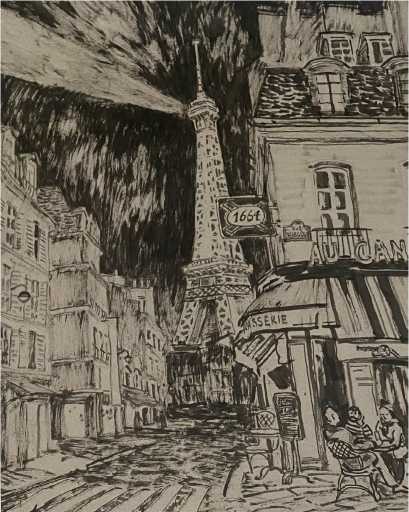

Вот перед посетителями линии и точки переплетаются, сливаются в своём чередовании и превращаются в металлическую сетку Эйфелевой башни, рождают свет прожектора на ней в картине Алёны Васильевой, почётного члена Российской академии художеств. Художница награждена Золотой медалью Российской академии художеств за цикл произведений и выставок «Петер- гоф – Ихэюань: летние императорские резиденции. В творческой биографии кандидата искусствоведения Алёны Васильевой есть 25 персональных выставок в музеях, галереях, выставочных залах России, Китая, Франции, Сербии. Слои масляной пастели выстраивают сказочные дома, а потом и улицы в картинах Елены Ремеровой, выпускницы Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Работы Елены Ремеро-вой находятся в Музее Академии художеств, Музее истории города (СПб), Национальной галерее Армении, Центральном музее железнодорожного транспорта, Центре развития искусств (СПб), а также в галереях и частных собраниях за рубежом.

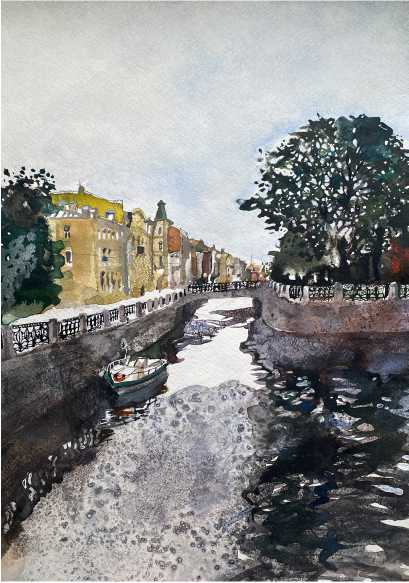

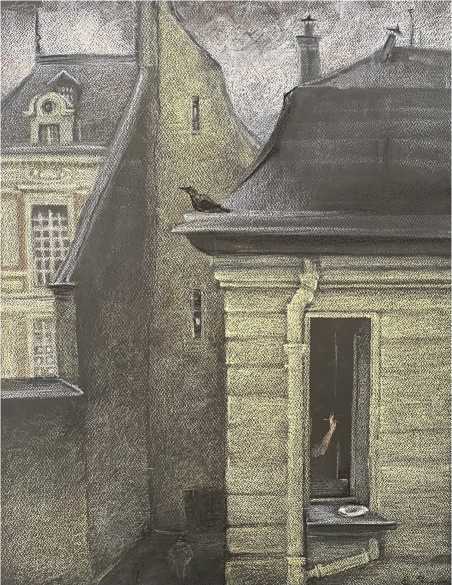

Елена Воскобоева в своих работах окружает геометрией знаковых питерских дворов. Художница – член Творческого союза художников России (IFA) – создает графические работы в техниках акватушь и флоротипия. В мастерской Елены осуществляется новый проект – один из петербургских островов в период изоляции. В картинах Светы Ивановой – художника, иллюстратора, поэта – капли акварели текут реками и каналами Петербурга. Ее персональные выставки книжной и станковой графики многократно проходили в галереях Санкт-Петербурга, Москвы, Германии, Нидерландов, Франции. Произведения Светланы Ивановой находятся в коллекциях Музея-квартиры Ф. М. Достоевского (Санкт-Петербург), издательских до-

Алёна Васильева «В пятницу вечером», тушь

Иванова С. Набережная. Акварель

Воскобоева Е. Мир просторен. Смешанная техника

Франк Ле Булико. Пастель

Колобова Н. В Гран-Пале. Париж. Монотипия

Новости

Егерева А. Б.Н. Бумага, смешанная техника

Ремерова Е. Утро. Париж. Пастель

Общество. Среда. Развитие № 1’2022

мов «Вита Нова», «Новое литературное обозрение». Заслуженный художник Российской Федерации Наталья Колобова с помощью сложной техники монотипии напоминает нам о простых, но важных вещах. Каждое лицо на её портретах – подаренное кем-то воспоминание, будь то улыбающийся при встрече друг или случайный прохожий. Наталья Колобова признана Французской академией изящных искусств одним из лучших художников Франции 2018 года. Произведения художницы находятся в Костромском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, Белгородском государственном художественном музее, Касимовском историко-художественном музее (Рязанская область), Национальном музее Чеченской Республики (Грозный), Заволжской картинной галерее (Ивановская область), в частных коллекциях России, Италии, Франции, Японии, Германии, Швейцарии. Франк Ле Булико взял самые яркие мелки пастели и осветил ими чёрный лист бумаги. Точка за точкой, след за следом художник оставил нам надежду на свет в темноте. Его манеру отличают плотность фактуры, баланс цвета и света, подчёркнутый лёгкостью мазков кисти и мастихина. Франк Ле Булико в своих картинах ориентируется на единство формы и цвета. Произведения художника находятся в постоянной экспозиции галерей современного искусства Европы и Азии. У художника-живописца Жан-Мари Дероша основная тема творчества – красота человеческого тела в сочетании с красотой природы. Героиней выставки была линия – след движущейся точки. Начало начал в искусстве. Акт рождения и продолжения развития. С этим творческим процессом петербуржцев познакомили новые молодые авторы и известные мастера. Экспозиция галереи «Мойка 104» позволила сравнить российскую и французскую школу графики.

Фестиваль немецкоязычных странв Санкт-Петербурге DACH_FEST 2022

Со дня своего основания Санкт-Петербург тесно связан с немецкой культурой и немецкоязычными странами, такими как Германия, Австрия, Швейцария и Лихтенштейн. 28 февраля в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошло торжественное открытие фестиваля Dach_Fest 2022, на котором была представлена презентация книжной выставки «Путешествие в сказку», посвящённая изданиям двух сказок: «Карлик Нос» Гауфа и «Ашик-Кериб» Лермонтова. В 2022 году Германия отмеча-

Куршева Ю. Иллюстрация к сказке М. Лермонтова «Ашик-Кериб»

Куршева Ю. Иллюстрация к сказке В. Гауфа «Карлик Нос»

ет 220 лет со дня рождения Гауфа – писателя-романтика, автора исторических и сатирических романов, но прежде всего сказок «Карлик Нос», «Маленький Мук», «Холодное сердце». Творчество Михаила Юрьевича Лермонтова – вершина русской романтической литературы. Поэт так же, как и Вильгельм Гауф обращался в своём творчестве к восточному колориту. Лермонтова и Гау-фа многое объединяет. Оба рано потеряли родителей, оба прожили короткую жизнь. Возможно, русский поэт читал на немецком сборник гауфовских «Сказок для сыновей и дочерей». Поэтому логично было представить сказки Гауфа и Лермонтова в изобразительном, театральном и киноискусстве.

1 марта состоялось открытие выставки художника-иллюстратора Юлии Курше-вой «Рождение сказки», посвящённой графическим произведениям «Ашик-Кериб» Лермонтова и «Карлик Нос» Гауфа. Художница прочувствовала и передала глубокий смысл романтической сказки Лермонтова «Ашик-Кериб». Изображение в иллюстрациях более условно – нет привязанности к какой-либо народности. В одной из иллюстраций художница передала отчаяние Ашик-Кериба, когда он увидел блюдо, а в нём – образ возлюбленной, простирающей к нему руки. Иллюстрации к «Карлику Носу» вызывают ассоциации с родным для Гауфа Штутгартом – городом на юго-западе Германии. Юлия Куршева стремится уйти от деталей предметного мира, наполнив свои работы драматизмом и экспрессией происходящего с Якобом. Юлия – член Союза художников России, сотрудничает с российскими и зарубежными издательствами, преподаёт в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени

А. Л. Штиглица. Театральные миниатюры по обеим сказкам были разыграны студентами мастерской А. А. Дежонова и заслуженного артиста РФ Е.А. Иванова (кафедра актёрского мастерства факультета экранных искусств СПбГИКиТ, а другая театральная постановка сказки М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб» была осуществлена студентами мастерской Е. А. Слуцкой (кафедра теории и истории культуры Института философии человека РГПУ им.) А. И. Герцена). Перед просмотром фильма «Карлик Нос» режиссёра Франческо Стефани (1953) Инной Макаровой (Санкт-Петербург) была прочитана лекция «Сказочные миры Вильгельма Гауфа». В последующие дни марта в рамках проекта «Сказки: Гауф vs Лермонтов» была показана сказочная ретроспектива трёх фильмов: «Харчевня в Шпессарте», «Привидения в замке Шпессарт», «Прекрасные времена в Шпессарте». Главную роль во всех трёх кинокартинах исполнила легендарная Лизелотте Пульвер.

Новости

выдающемся режиссёре Австрии и его фильме «Рай: Любовь» рассказала Ксения Реутова (Санкт-Петербург) в ходе лекции «Ульрих Зайдль – австрийский кинопровокатор».

С лекциями о швейцарском документальном кино выступили Павел Дейнека, сотрудник Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа, рассказав о скульпторе и поэте Дитере Роте, и искусствовед Андрей Дьяченко, поведав о выдающемся представителе символизма в европейском искусстве Арнольде Бёклине и об экспрессионизме Эрнста Людвига Кирхнера. О творчестве швейцарской художницы Софи Тайбер-Арп, представительнице дадаизма рассказала Юлиана Каминская – историк литературы, доцент кафедры истории зарубежных литератур филологического факультета СПбГУ, кандидат филологических наук. Лекции и демонстрацию документальных фильмов о художниках можно было посетить в Екатерингофской библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. В ЦГДБ им. А. С. Пушкина прошли три книжно-литературные выставки. Одна из них – “Die grosse Frage” («Большой вопрос») – экспозиция немецкоязычных детских книг Австрии, Германии и Швейцарии; другая – из коллекции Гёте-института, и третья – «Саги княжества Лихтенштейн», а

Общество. Среда. Развитие № 1’2022

также выставка одного экспоната в интерактивной витрине. С онлайн-лекцией «Предания княжества Лихтенштейн» выступила Тамара Кудрявцева (Москва).

Демонстрацией фильма «Щелкунчик и Мышиный король» завершилось мероприятие «Щелкунчик и все-все-все» в Пушкинской». В наступившем 2022 году исполняется ровно 200 лет с момента смерти знаменитого немецкого сказочника Э.Т.А. Гофмана. Хотелось бы упомянуть, что в 2021 году отметили 245 лет со дня его рождения и 205 лет с момента первого издания его книги со сказками, в которую входил текст «Щелкунчика и Мышиного короля». В образовательном интеллект-цен-тре «Охта-8» прозвучали лекции по истории немецкоязычной литературы.

Демонстрацию оперы Виктора Ульмана «Император Атлантиды, или Падение Анти- христа», написанной по пьесе швейцарского поэта и драматурга Альберта Штеффена, предваряла лекция «Альберт Штеффен: в поисках философского камня». Её прочла Светлана Аверкина (Нижний Новгород). Перед показом фильма «Поруганная честь Катарины Блюм» Евгений Зачевский (Санкт-Петербург) прочёл лекцию «Группа 47. Страницы истории ФРГ». Фильм «Групповой портрет дамы» и лекция Татьяны Юдиной (Москва) «Генрих Бёлль и современный российский читатель» познакомили зрителей с творчеством немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Генриха Теодора Бёлля.

В 1990 году Шрётер экранизировал один из самых знаменитых романов австрийской писательницы Ингеборг Бахман «Малина». С этим фильмом можно было ознакомиться в эти же дни, а лекция Елизаветы Соколовой (Москва) «Ингеборг Бахман и ее роман “Ма-лина”« позволила читателям приблизиться к австрийской культуре.

Лекция «Петер Хандке: enfant terrible австрийской литературы» Александра Белобратова, директора Австрийской библиотеки в Санкт-Петербурге, раскрыла эстетические предпочтения австрийского писателя Петера Хандке и кинорежиссёра Вима Вендерса. Показ ленты «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» по роману писателя приурочен к 80-летию Петера Хандке.

«Пейзажи Швейцарии» – так называлась выставка Валерии Будниковой, преподавателя кафедры живописи РГПУ им. А.И. Герцена. В своих работах, выполненных в техниках масляной живописи и гравюры, художница передаёт живые впечатления о современной Швейцарии. В этот же день в пространстве «Библиотека № 4 им. А.В. Молчанова» демонстрировался документальный фильм Марка Чудина «Добро пожаловать в Щебетландию» (оригинальное название фильма построено на игре слов «Швейцария» (Switzerland) и «Земля щебетания» (Zwitscherland). Фильм задуман так, словно режиссёр пытается подсмотреть за жизнью птиц Швейцарии, пытаясь сопоставить, как некоторые виды птиц похожи на жителей тех мест.