Сочетание спинального субарахноидального кровоизлияния и миелоишемии: трудности диагностики и особенности нейрореабилитации

Автор: Бобровская Ада Николаевна, Лобанов Сергей Александрович

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 3 (19), 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлено клиническое наблюдение редкого одновременного сочетания спинального субарахноидального кровоизлияния и миелоишемии у 50-летнего мужчины с обсуждением трудности диагностики и особенностей проведения нейрореабилитации.

Сombination of spinal subarachnoid hemorrhage end mieloishemia, сочетание спинального субарахноидального кровоизлияния и миело- ишемии, особенности нейрореабилитации при этой патологии

Короткий адрес: https://sciup.org/14338497

IDR: 14338497

Текст научной статьи Сочетание спинального субарахноидального кровоизлияния и миелоишемии: трудности диагностики и особенности нейрореабилитации

Спинальное субарахноидальное кровоизлияние встречается редко и диагностика его довольно трудна. Нередко ошибочно оно диагностируется как менингит, миелит, либо как церебральное субарахноидальное кровоизлияние [1]. Чаще всего причиной спинального субарахноидального кровоизлияния бывают артериальные аневризмы или мальформации спинного мозга [1, 2, 4, 5].

В руководстве по спинальной ангионеврологии [1] представлено 13 больных со спинальным субарахноидальным кровоизлиянием в возрасте от 21 до 59 лет, у половины из них причиной был разрыв аневризмы. У незначительной части больных спинальные субарахноидальные кровоизлияния развивались на фоне вертеброген-ного корешкового синдрома [1]. В тоже время, авторы отмечают возникновение спинального подоболочечного кровоизлияния у практически здоровых людей на фоне общего благополучия, после физического перенапряжения, резких движений или при охлаждении [1, 3].

Клиническая картина спинального субарахноидального кровоизлияния многообразна, но главным является выраженный болевой синдром, который начинается внезапно после провоцирующего фактора. Боли вызываются раздражением оболочек и корешков и продолжаются от нескольких дней до нескольких недель. Вначале могут появиться постоянные боли в области позвоночника. Иногда наблюдается простреливающая «кинжальная» боль вдоль позвоночника или опоясывающие боли на уровне локализации аневризмы. Позже (через несколько часов) присоединяются общемозговые симптомы: головная боль, тошнота, рвота, брадикардия, легкая оглушенность.

Менингеальные симптомы имеют особенности – ведущим является симптом Кернига, а ригидность мышц затылка может быть выра- жена незначительно. Однако, общемозговые и менингеальные симптомы при спинальном субарахноидальном кровоизлиянии наблюдаются не всегда, а в трети случаев могут отсутствовать [1], что, возможно, связано с небольшим количеством излившейся крови.

Очаговые спинномозговые симптомы зависят от локализации процесса и чаще возникают одновременно с менигеальными. При локализации в шейном и грудном отделaх наблюдаются двигательные нарушения – центральный тетра- или парапарез, нарушения чувствительности по проводниковому типу и, в отдельных случаях, расстройство функции тазовых органов. Если аневризма или артериовенозная мальформация располагается на уровне шейных позвонков, возможны интракраниальные субарахноидальные геморрагии [3]. В случаях высокой шейной локализации в процесс вовлекается диафрагмальный нерв, что на фоне центрального тетрапареза сопровождается дыхательной недостаточностью и создает угрозу для жизни [6].

В диагностике спинальных субарахноидальных кровоизлияний ведущее значение имеет люмбальная пункция. Не меньшую роль играет МРТ спинного мозга и позвоночника в ан-гиoграфическом режиме [4, 5]. Однако, только миелоангиография позволяет с высокой точностью выявить и локализовать спинальную аневризму [1, 3, 4]. Но не в каждом лечебном учреждении она может быть выполнена.

Течение и исход спинального субарахноидального кровоизлияния часто носит тяжелый характер, что обусловлено гибелью нейронов и проводящих путей [2, 3].

Описания случаев сочетания спинального субарахноидального кровоизлияния и миелои-шемии в доступной литературе мы не встретили. Но, теоретически, по аналогии с церебральными субарахноидальными кровоизлияниями, развитие ишемических очагов и при спинальном субарахноидальном кровоизлиянии можно объяснить вазоспастическими реакциями.

Вазоспазм при интракраниальных субарахноидальных кровоизлияниях в половине случаев развивается с 4-го по 15-й день болезни. Патофизиология вазоспазма не ясна, но считается, что он обусловлен миогенной реакцией артерий на разрыв сосуда или раздражающим действием крови, излившейся в субарахноидальное пространство. Инфаркт головного мозга, возникший в результате вазоспазма, яв- ляется одной из основных причин смерти или стойкой инвалидности [2, 6].

В лечении вазоспазма используются вазодилататоры, в частности, блокаторы кальциевых каналов [7, 8]. Среди этой группы препаратов предпочтение отдается нимотопу или нимоди-пину [9], который снижает внутриклеточное содержание кальция в гладкомышечных клетках сосудистой стенки, тем самым оказы-вая вазодилатирующий эффект. Особенностью этого препарата является преимущественное влияние на кровоснабжение головного мозга при минимальном воздействии на другие артерии.

Нимотоп при церебральных субарахноидальных кровоизлияниях рекомендуется назначать профилактически, до развития вазоспазма, т.е. не позже, чем через 4 дня после подоболочечного кровоизлияния, и продолжать до 1621 дня болезни [7, 8, 9]. Опыт показал, что лучше всего использовать круглосуточное капельное введение препарата через инфузомат.

С 2000 года мы наблюдали 14 больных со спинальными инсультами и только у одного больного было спинальное субарахноидальное кровоизлияние. В связи с редкостью наблюдения, сложностью диагностики и особенностью проводимой нейрореабилитации ниже мы представляем наш случай из практики.

Клинический случай

Больной В., 50 лет, слесарь, поступил 11.02.09 года с жалобами на отсутствие движений в ногах, выраженную слабость в руках, больше в кистях, сильную боль в области шеи, усиливающуюся при поворотах и наклонах головы и ощущение «сдавления» в грудной клетке.

За две недели до поступления появилась боль по задней поверхности шеи с иррадиацией в затылочную область головы при чихании и кашле. Пациент лечился амбулаторно у невролога по поводу шейного вертеброгенного корешкового синдрома, получал инъекции миль-гаммы и принимал нейронтин. Продолжал работать, на работу ездил на машине, которую вел сам.

11.02.09 года примерно в 13 часов на работе у больного возникла сильная боль в шее, затем быстро присоединилось ощущение «стянутос-ти и сдавления» в грудной клетке. Самостоятельно на автомобиле добрался домой, но из-за болей в шее не смог припарковать машину. С посторонней помощью пешком поднялся на 3-й этаж в свою квартиру. В 15 часов боль была не только в области шеи, но появилась и в грудной клетке. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачом бригады решено пациента госпитализировать. В машине во время транспортировки больной ощутил вначале резкую слабость в ногах, а спустя 30 минут исчезли движения в ногах, присоединилась слабость в руках. С подозрением на инфаркт миокарда пациент был доставлен в палату ин-тен-сивной терапии (ПИТ) кардиологического отделения стационара.

При обследовании на ЭКГ изменений не обнаружено, после осмотра дежурным кардиологом острая коронарная патология была исключена. Больной был передан врачу-неврологу.

При поступлении в неврологическое отделение (через 5 часов от начала заболевания) общее состояние больного было тяжелым, но больной был в сознании, адекватен. Головной боли, тошноты и других общемозговых симптомов не было. Выявлялась выраженная ригидность затылочных мышц (6-7 см), симптом Кернига был слабо положительным (вызывался под углом 150 градусов). Патологии черепно-мозговых нервов не было. Движения в проксимальных отделах рук ограничены до 3 -2 баллов, в кистях – до 1 балла. В ногах активные движения отсутствовали. Мышечный тонус в конечностях вялый, сухожильные рефлексы низкие, вызывались без разницы сторон. Выявлена болевая гипестезия с уровня Th2-Th3, отмечалась задержка мочеиспускания.

Неврологом высказано предположение о наличии спинального инсульта (гематомиелии). Дифференциальный диагноз проводился с восходящим параличом Ландри. Продолжилось обследование для уточнения диагноза. На КТ головного мозга выявлены признаки субарахноидального кровоизлияния в виде следов крови по ходу борозд на конвексе задних отделов теменных областей, больше справа.

При люмбальной пункции в спинно-мозговой жидкости выявлена легкая ксантохромия и свежая кровь, о чем свидетельствовало наличие белка 29,2 ‰, эритроцитов – умеренное количество, нейтрофилов – 98 и лимфоцитов – 2).

Острое начало болезни с возникновения сильной боли в шее, наличие менигеальных симптомов, кровь в спинно-мозговой жидкости позволили заподозрить разрыв аневризмы головного мозга. Больной консультирован нейрохирургом. Для верификации диагноза в ночь с 11.02 на 12.02. 2009 г. выполнена многопроек- ционная церебральная артериография. На интрацеребральных ангиограммах данных за аневризму не обнаружено.

На МРТ грудного отдела позвоночника на второй день болезни (12.02.2009г) выявлена МР- картина остеохондроза и спондилеза.

Течение заболевания имело неблагоприятный характер. Состояние больного стремительно продолжало ухудшаться: на фоне верхнего пара-пареза и нижней параплегии появилась одышка и тахикардия, что свидетельствовало о присоединившейся дыхательной недостаточности. В связи с угрозой нарастания дыхательных расстройств пациент был срочно переведен в реанимационное отделение, где произведена интубация и начата ИВЛ.

В реанимационном отделении пациент находился в течение 2-х суток. Отмечена стабилизация процесса без нарастания неврологических симптомов, хотя состояние больного оставалось по-прежнему тяжелым. Больной был переведен на спонтанную вентиляцию, дыхание самостоятельное, 18 в минуту. Соматической патологии не было.

В неврологическом статусе сохранялся выраженный менингеальный синдром: наросла ригидность затылочных мышц (мышцы ригидны как «доска»), а симптом Кернига оставался слабо выраженным. Повороты головы в стороны резко ограничены из-за болей в шее. Выявлялся периферический парез в руках, преимущественно в кистях и пальцах, в пределах 1 балла, и нижняя параплегия с низким мышечным тонусом и низкими рефлексами. При этом вызывался непостоянный нечеткий симптом Бабинского с двух сторон. Сохранялась болевая гипестезия по проводниковому типу с уровня 3-4 грудного позвонка. Из-за задержки мочеиспускания проводилась катетеризация мочевого пузыря. Общий анализ крови и мочи были нормальными. Отклонений в биохимическом анализе крови за время наблюдения больного не отмечено.

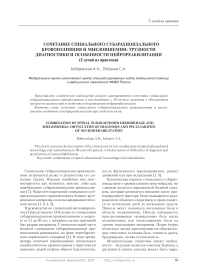

При МРТ обследовании в динамике на 6-й день болезни (17.02.2009г) на серии МР-томо-грамм шейного отдела позвоночника с уровня кранио-вертебрального перехода до 2-го грудного позвонка выявлена МР-картина субарахноидального кровоизлияния с признаками наличия крови подоболочечно от С7 позвонка и ниже (рис.1). Отек и признаки ишемии спинного мозга. Деформирующий спондилез, остеохондроз шейного отдела позвоночника. Задние

Рис.1. МР-томограммы шейного отдела позвоночника в режиме Т1ВИ в сагиттальной проекции. Стрелками показано усиление ответного сигнала от субарахноидальных пространств спинного мозга вследствие кровоизлияния. Слабо выраженные очаги миелопатии в толще спинного мозга.

грыжи дисков С3-С4, С6-С7 с признаками невральной компрессии, больше справа.

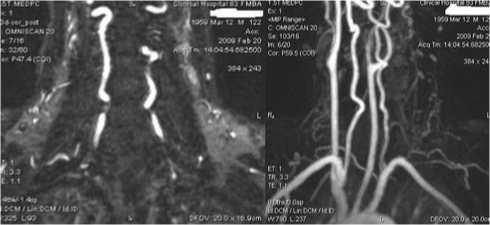

На серии МРТ шейного и верхнегрудного отделов позвоночника (рис. 2.) выявляется МР-картина субарахноидального кровоизлияния в подострой стадии (в стадии обратного развития). Отек и сдавление спинного мозга.

Восьмой день после спинального субарахноидального кровоизлияния. На МР томограммах в сагиттальной проекции и режимах Т2ВИ (а) и Т1ВИ (б) сохраняется повышение ответного сигнала от спинальной жидкости. Имеется слабое сдавление спинного мозга. В толще спинного мозга с уровня С6 позвонка выявляется четкая зона ишемической миелопатии (показано стрелками).

Рис. 2. (а, б). МРТ с контрастным усилением на 8-й день болезни 20.02.2009 г.

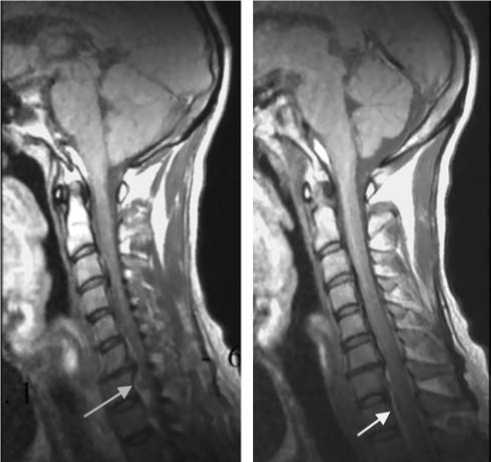

На МРТ шейно-грудного отдела позвоночника в ангиографическом режиме от 20.02.2009 г. изменений сосудистой стенки и патологической сосудистой сети не выявлено (рис. 3).

Рис. 3. МРТ шейно-грудного отдела позвоночника в ангиографическом режиме.

На рентгенограммах органов грудной клетки от 12.02.2009 года органических изменений не выявлено.

На ЭКГ при поступлении – синусовый ритм, ускоренный, вертикальная электрическая ось сердца. Изменения миокарда левого желудочка, преимущественно в нижне-боковой области, обусловленные недостаточностью кровоснабжения.

Больному проводилась следующая комплексная фармакотерапия:

-

1) капельно через инфузомат круглосуточно вводили нимотоп из расчета 30 мкг/кг/час, начиная с 3-го дня болезни в течение двух недель;

-

2) внутривенно капельно с помощью инфузомата вводили 25% раствор сернокислой магнезии по 2 мл каждый час и внутривенные капельные вливания глиатилина по 4 мл на 100 мл 0,9% раствора хлорида натрия – 2 раза в день в течение 10 дней;

-

3) внутримышечные инъекции дексона по 4 мг 3 раза в день и прием омеза по 1 капсуле 3 раза в день в течение первых 10 дней;

-

4) внутримышечные инъекции мексидола – 2 мл 1 раз в день;

-

5) инъекции трамала – 2 мл на ночь;

-

6) назначались антибиотики (цефтриаксон 500 мг 1 раз в день внутримышечно) в течение первой недели лечения во время применения ИВЛ.

Кроме того, больной получал лекарственные препараты, способствующие восстановлению утраченных функций. С этой целью назначались подкожные инъекции 0,05% раствора про-зерина – 1 мл за 45 минут до лечебной гим- настики в первые 2 недели, а затем больной был переведен на прием нейромидина по 1 таблетке 4 раза в день. Пациент также принимал кардиальные препараты эгилок ретард – 12,5 мг 2 раза в день, предуктал МВ – 50 мг 2 раза в день.

В связи с наличием тромбоза вен нижних конечностей с 05.03.2009 г. вводили подкожно клексан по 0,4 мл 2 раза в день, а через 2 недели – по 0,4 мл 1 раз в день. Дополнительно назначали детралекс – по 1 таблетке два раза в день. С 20.03 больной переведен на прием вар-фарина под контролем МНО.

Применяемые специальные методы физической реабилитации

В ранней восстановительной стадии болезни (начиная с 7-го дня болезни) больному применялось специальное оборудование, используемое для вертикализации больных. Был назначался массаж спины и конечностей и ЛФК.

Особо необходимо отметить применении проприоцептивной стимуляции подошвенной поверхности стоп, имитирующей ходьбу, аппаратом ПИОН. Этот метод хорошо зарекомендовал себя при использовании космонавтами на космической орбите. В основе заложено использование на подошвенной поверхности пяточной области и под пальцами ног двух специальных подушечек с меняющимся давлением в них, за счет подачи воздуха специальным компрессором. Попеременное (то под пяткой, то под пальцами) надувание и спадение этих подушечек имитирует функцию ходьбы. Этот метод является пассивным механическим раздражителем не только поверхностных, но и глубоких рецепторов стоп. Процедуру проводили в положении лежа на спине в специальной обуви ежедневно по 15 минут в течение 3 недель.

Кроме того, мы применяли новый метод восстановления утраченных физиологических функций путем биорезонансного воздействия на спинной мозг. С этой целью назначали структурно-резонансный метод восстановления функции кишечника и мочевого пузыря аппаратом РЕМАТЕРП [11]. В основе этого вида терапии лежит использование переменного электромагнитного поля и электрического тока, частотные характеристики сигналов которых соответствуют частотам собственных биологических ритмов органов человеческого организма. При совпадении воздействующей частоты и собственной частоты органа возни- кает эффект биологического резонанса, который приводит к многократному усилению эффекта лечебного воздействия [8]. В классическом смысле функциональной медицины с помощью этого метода организму предлагается помощь в саморегулировании функции отдельных внутренних органов. Биорезонансный метод позволяет получить положительный эффект, когда функциональные расстройства в органах еще обратимы. Этот метод назначался с 10-го дня болезни ежедневно в течение 2-х недель.

Результаты лечения

На фоне проводимого лечения по клиническим данным получено восстановление полного объема движений в руках, отмечено улучшение физической активности в пределах постельного режима, больной самостоятельно начал подсаживаться в постели, восстановились позывы к дефекации.

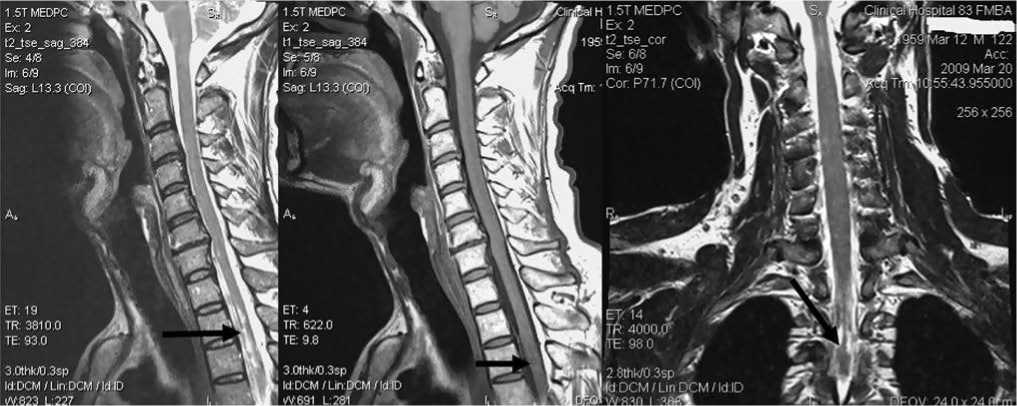

Контрольные МР-томограммы шейного отдела спинного мозга выполнены 20.03.2009 г., через месяц после кровоизлияния (рис. 4). По данным МРТ, признаки субарахноидального кровоизлияния регрессировали.

При контрольной спинно-мозговой пункции – ликвор бесцветный, исчезла ксантохромия и отмечено восстановление его нормального белково-клеточного состава.

В общем анализе крови по завершению лечения в стационаре отмечалось повышение СОЭ до 43 мм/час по Вестегрену, и в анализе мочи были признаки воспаления (лейкоциты 70-80 и эритроциты – 40-50 в поле зрения). При посеве мочи роста микрофлоры не получено.

Выявленный у больного на УЗИ 05.03.2009 г. тромбоз вен голеней разрешился через 2 недели с полной – справа и неполной – слева реканализацией тромбированных вен.

В неврологическом статусе сохранялась спастическая нижняя параплегия с высокими сухожильными рефлексами и патологическими стопными знаками, гипестезия по проводниковому типу с верхнегрудного уровня. Восстановления самостоятельного мочеиспускания не произошло, была проведена операция цистостомия. Больной нуждался в постоянной посторонней помощи.

На 46-й день болезни пациент выписан домой для продолжения лечения амбулаторно. В связи со стойкой утратой трудоспособности дана рекомендация направления во МСЭК.

Рис. 4. Контрольные МР- томограммы шейного отдела спинного мозга через месяц после кровоизлияния от 20.03.2009г.

Стрелками показаны очаги спинальных инфарктов и рубцовых изменений на уровне С7-ТН4 позвонков.

Отдаленные результаты спустя 3 года от начала болезни

По телефону в 2012 г. от сына пациента получены сведения о том, что пациент наблюдается неврологом по месту жительства, прошел МСЭК, признан инвалидом 1-й группы. Активные движения в ногах отсутствуют, пациент пользуется коляской. Функция мочевого пузыря не восстановилась, моча отводится через эпицистостому по катетеру в мочеприемник. Стул – после приема слабительных средств или применения очистительной клизмы. В течение 3 лет после выписки из стационара практически ничем не болел.

Пациент самостоятельно обеспечивает гигиенический уход за собой, может выполнять простую домашнюю работу, пользуется компьютером, увлекается фотографией, на коляске с посторонней помощью выезжает на дачу.

Обсуждение настоящего случая

Диагностика спинального субарахноидального кровоизлияния шейной локализации в нашем случае представляла большие трудности и этому есть несколько причин.

Заболевание развивалось после 2-х недельного вертеброгенного корешкового синдрома шейной локализации (боль в шее с иррадиацией в голову при чихании и кашле).

Дистальный вялый парез верхних конечностей, болевая гипестезия проводникового характера с уровня 3-4 грудного позвонка, нижняя параплегия с нечеткими пирамидными знака- ми, нарушение функции тазовых органов позволили локализовать процесс в области шейного утолщения. Симметричность симптомов свидетельствует о вовлечении в процесс спинного мозга с двух сторон, т.е. развитие миело-ишемии с поперечным повреждением спинного мозга.

Ангиотопический диагноз спинальных инсультов сложен из-за чрезвычайной вариабельности спинального кровоснабжения. В нашем случае можно предполагать наличие магистрального типа спинальной васкуляризации и обсуждать возможное нарушение кровообращения в бассейне крупной шейной радикуло-медуллярной артерии, которая может входить в спинно-мозговой канал с одним из корешков от С5 до С8. Протрузии межпозвонковых дисков дисков от С3 до С7 могли вызывать развитие дисциркуляторной миелопатии на шейном уровне, а возникшее субарахноидальное кровоизлияние шейной локализации привело к отеку и сдавлению артерии и тем самым способствовало развитию миелоишемии на уровне шейно-грудного перехода.

Наличие болей в шее и в грудной клетке в первые часы заболевания дало врачу скорой медицинской помощи основание заподозрить острый инфаркт миокарда и госпитализировать больного в профильное отделение, но эта патология не подтвердилась.

Начало болезни с острой боли в шее и ощущения «стянутости и сдавления» в грудной клетке свидетельствовали в пользу острой спи- нальной сосудистой катастрофы – гематомие-лии. В то же время, стремительное развитие выраженной очаговой симптоматики в виде нижней параплегии и верхнего папареза с низкими сухожильными рефлексами и низким мышечным тонусом позволили проводить дифференциальный диагноз с воспалительной полирадикулонейропатией (синдром Гийена-Барре, восходящий паралич Ландри). Однако характер и темп развития симптомов и наличие крови в спинно-мозговой жидкости явились нетипичными для этого заболевания [10].

Имеющиеся менингеальные симптомы с «типичной» для церебральной патологии диссоциацией (выраженная ригидность затылочных мышц и незначительный симптом Керни-га), а также выявленные на КТ головного мозга следы крови в области конвекситальной поверхности задних отделов теменных долей и наличие крови в спинномозговой жидкости, дали основание исключить интра-краниальное субарахноидальное кровоизлиянине в результате разрыва аневризмы в задней черепной ямке. Но при церебральной ангиографии данных за аневризму получено не было.

И только после проведенного повторного МР исследования шейно-грудного отдела удалось увидеть признаки спинального субарахноидального кровоизлияния от С7 до Th2, а также отек и ишемию спинного мозга, диагностика которых затянулась почти на 6 дней.

Судить о времени возникновения миелои-шемии у нашего больного не представляется возможным, но, скорее всего, она возникла через несколько часов от начала заболевания, развивалась быстро в результате неблагоприятного сочетании имевшейся ранее дискогенной компрессионной миелопатии и присоединившегося остро развившегося отека спинного мозга и спинального вазоспазма в ответ на субарахноидальное кровоизлияние. Введение нимотопа начиная с третьего дня болезни в этом случае не смогло предотвратить развитие ишемических очагов в спинном мозге.

Что касается причины спинального субарахноидального кровоизлияния в данном случае, то оно было расценено как спонтанное, так как данных за аневризму или мальформацию спинальных артерий не получено.

Проведение всего комплекса лечения, включая краткосрочную ИВЛ, терапию сопутствующей соматической патологии и раннее начало физической реабилитации, с использованием специальных методов восстановления, таких как проприоцептивная стимуляция стоп и био-резонансная электромагнитная стимуляция спинного мозга, позволили в настоящем случае не только спасти жизнь больному, но и восстановить функцию верхних конечностей и туловищной мускулатуры. Несмотря на стойкий неврологический дефект в виде нижней параплегии, наличия гипестезии по проводниковому типу с верхнегрудного отдела и расстройства функции тазовых органов, пациент нуждается только в частичном постороннем уходе.

В заключение необходимо подчеркнуть, что ошибки в диагностике субарахноидальных кровоизлияний шейной локализации довольно часты. Вероятно, это связано с тем, что в острой стадии болезни кровь из спинномозгового подоболочечного пространства может ретроградно поступать в заднюю черепную ямку и тем самым создавать ситуацию, сходную с церебральным субарахноидальным кровоизлиянием. Церебральная ангиография позволяет достоверно исключить внутричерепную патологию. Очень большое значение для верификации спинального субарахноидального кровоизлияния имеет ангиомиелография, однако этот метод при редкой встречаемости патологии возможен только в специализированных клиниках.

Стремительное развитие очаговой спинномозговой патологии шейной локализации при спинальных субарахноидальных кровоизлияниях может быть объяснено, вероятно, не только вазоспазмом спинальных артерий по аналогии развития такой патологии при поражении церебральных артерий, но и дисциркуляторной миелопатией, обусловленной дискогенной патологией шейной локализации.

К сожалению, даже раннее использование широко применяемых в нейрохирургической практике препаратов, направленных на ликвидацию вазоспазма, не устраняет развития неврологического дефекта.

Своевременное применение ИВЛ при возникновении острой дыхательной недостаточности позволяет спасти жизнь и предупредить развитие тяжелых легочных осложнений.

Современные методы восстановительного лечения, по нашему наблюдению, уменьшают степень выраженности последствий перенесенной тяжелой спинальной патологии, в дальнейшем адаптируют пациента к имеющемуся неврологическому дефекту и тем самым улучшают качество жизни.

Список литературы Сочетание спинального субарахноидального кровоизлияния и миелоишемии: трудности диагностики и особенности нейрореабилитации

- Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А., Тиссен Т.П. Спинальная ангионеврология. Руководство для врачей. М.: Медпресс-информ. 2003 г.

- Шмидт Е.В., Лунев Д.К., Верещагин Н.В. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга. М.: Медицина, 1976 г.

- Henson R., Croft P. Spontaneous spinal subarachnoid haemorraghe. Qart J Med. 1956; 25: 53-66.

- Тиссен Т.П. Рентгенорадиологическая диагностика заболеваний головного и спинного мозга, Москва,1979.

- Тиссен Т.П. Эндоваскулярное лечение артериовенозных мальформаций спинного мозга. Москва, 2006.

- Ikeda H, Fujimoto Y, Koyama T. A rare case of high cervical spinal cord dural arteriovenous fistula presenting with intracranial subarachnoid hemorrhage/No Shinkei Geka. 1994 Nov;22(11):1045-8.

- Adams H.P. Prevention of brain ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Neurol Clin. 1992 Feb; 10 (1): 251-68.

- Allen G.S. Role of calcium antagonists in cerebral arterial spasm. Am J Cardiol. 1985 Jan 25; 55(3): 149B-153B.

- Barker FG 2-nd, Ogilvy CS. Efficacy of prophylactic nimodipine for delayed ischemic deficit after subarachnoid hemorrhage: a metanalysis. J Neurosurg. 1996 Мar; 84 (3): 405-14.

- Пирадов М.А. Синдром Гийена-Барре. М.: Интермедика. 2003 г.

- Афонина Н.С. Применение структурно-резонасной терапии в комплексном лечении больных ишемическим инсультом в остром периоде. Автореф. дис... канд. мед. наук, Москва, 2012.