Сочетание статического и динамического подходов в оценке устойчивого развития региональных социально-экономических систем

Автор: Третьякова Е.А., Осипова М.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 (29), 2016 года.

Бесплатный доступ

Мировым сообществом активно разрабатывается концепция устойчивого развития социально-экономических систем, однако базовые положения данной концепции требуют переноса приоритетов исследования с общемирового на национальный и региональный уровень для обеспечения большей эффективности управления. Рассмотрены теоретико-методологические подходы к оценке устойчиво-го развития социально-экономических систем. Устойчивое развитие рассматривается как динамиче-ский процесс позитивных изменений и воплощающих их технологий, направленных на гармониза-цию отношений между экономической, экологической и социальной сферами для удовлетворения потребности социально-экономической системы в долгосрочном существовании. Авторская точка зрения заключается в необходимости использования статического и динамического подходов в про-цессе оценки регионального развития. Статический подход позволяет оценивать уровень устойчивого развития региональной социально-экономической системы в каждый конкретный момент времени. Динамический подход позволяет оценивать сбалансированность динамики темповых характеристик индикаторов как внутри социальной, экономической и экологической компонент устойчивого разви-тия, так и между ними на протяжении определенного временного интервала. Последовательность этапов оценки раскрывается в предложенном авторами алгоритме оценки устойчивого развития реги-ональных социально-экономических систем. Реализация статического подхода базируется на исполь-зовании метода межрегиональных сравнений, который предусматривает проведение сравнительного анализа значений ключевых индикаторов устойчивого развития по экономической, социальной и экологической составляющим, их нормирование по наилучшим значениям, расчет групповых и инте-грального индексов, позволяющих охарактеризовать уровень устойчивого развития региона. Реали-зация динамического подхода базируется на использовании метода динамических нормативов, кото-рый предполагает определенное упорядочение темповых характеристик. Реализация принципов сба-лансированности, динамической сопоставимости и соподчиненности нашла свое отражение в постро-ении графов динамической упорядоченности индикаторов, позволяющих производить сравнение в динамике темповых характеристик показателей, не сопоставимых между собой, реализовывать прин-цип комплексности в оценке устойчивого развития региональных социально-экономических систем с точки зрения соблюдения социальных, экономических и экологических приоритетов.

Устойчивое развитие социально-экономических систем разного уровня, оценка устойчивого развития, методология оценки устойчивого развития, статический подход, динамический подход

Короткий адрес: https://sciup.org/147201536

IDR: 147201536 | УДК: 502.131.1 | DOI: 10.17072/1994-9960-2016-2-79-92

Текст научной статьи Сочетание статического и динамического подходов в оценке устойчивого развития региональных социально-экономических систем

Концепция устойчивого развития социально-экономических систем, сформировавшись в общемировом масштабе как мировоззренческая позиция, продолжает активно разрабатываться мировым сообществом на регио- нальном, местном и локальном уровнях. При этом одной из важнейших проблем является совершенствование методологии и методического инструментария оценки, позволяющих адекватно оценивать и научно обосновывать

направления и состав мер корректирующего воздействия с целью обеспечения устойчивого развития социально-экономической системы.

Для характеристики устойчивого развития как динамического процесса позитивных изменений и воплощающих их технологий, направленных на гармонизацию отношений между экономической, экологической и социальной сферами для удовлетворения потребности социально-экономической системы в долгосрочном существовании [8; 9], предлагается использовать статический подход для оценки уровня устойчивого развития в каждый конкретный момент времени и динамический подход для оценки уровня сбалансированности темповых характеристик индикаторов в течение определенного периода времени.

Необходимо отметить, что динамический подход к оценке устойчивого развития встречается у ряда исследователей. В частности, исследование сопоставимой динамики показателей устойчивого развития было предпринято в работе Rehma Mumtaz с соавторами при исследовании взаимосвязи между изменениями основных макроэкономических индикаторов и изменением потребления электроэнергии [14]. Динамическая игровая модель экологического загрязнения в процессе экономического взаимодействия между странами рассмотрена в работе Akihiko Yanase [16]. Исследованию долгосрочных тенденций потребления в промышленно развитых и в развивающихся странах с целью снижения среднедушевого уровня использования ресурсов и устойчивого долгосрочного развития посвящена работа Sanwal Mukul [13].

Однако большинство авторов, среди которых С.Н. Гриняев, А.Н. Фомин [3], О.С. Кушнарева, Ю.Г. Мигунов [7], И.Р. Кор-мановская, Н.Н. Ренкас [6], эксперты Рейтингового агентства «Эксперт РА» [10], Центра экономических исследований РИА-Аналитика [11] и другие используют исключительно статический подход при оценке устойчивого развития региона.

Сочетание статического и динамического подходов позволяет более полно проводить оценку устойчивого развития социальноэкономической системы любого уровня. Перенос этой точки зрения на региональный уровень требует соответствующих уточнений и разработки методического инструментария, что и предопределило цель настоящего исследования.

Под устойчивым развитием региона подразумевается процесс позитивных изменений, обеспечивающих системную социо- эколого-экономическую сбалансированность и достижение намеченных целей и приоритетов региональной системы в течение длительного периода времени [8, с. 88; 9]. Большинство существующих методик оценки устойчивого развития имеют ряд ограничений, так как не характеризуют показатели социальной, экономической и экологической составляющих с точки зрения возможности достижения наилучших результатов при сравнительно схожих условиях функционирования региональных социально-экономических систем, а также не характеризуют устойчивое развитие как динамический процесс.

В качестве теоретико-методологических основ оценки устойчивого развития региональных социально-экономических систем авторы данной работы предлагают следующие принципы и подходы.

-

1) Ноосферный подход предусматривает понимание социумом необходимости обеспечения эколого-допустимого воздействия человека на природу, исследование динамики связей в системе «человек – общество – природа» и ее оптимизацию с акцентом на будущее.

-

2) Эволюционный подход предполагает изучение функционирования региональных социально-экономических систем в их динамике, объяснение характера и причин выявленных направлений и тенденций развития.

-

3) Системный и комплексный подходы подразумевают формирование системы индикаторов как единого комплекса взаимосвязанных ключевых показателей, позволяющих рассматривать в едином комплексе состояние и развитие социальной, экологической и экономической составляющих устойчивого развития региона.

-

4) Сочетание статического и динамического подходов в оценке устойчивого развития социально-экономических систем отражает отличительную особенность авторской точки зрения и является новым подходом для данной области исследования. Совместное использование статического и динамического подходов существенно расширяет методические возможности оценки устойчивого развития социально-экономических систем. Статический подход позволяет оценивать уровень устойчивого развития региональной социально-экономической системы в каждый конкретный момент времени. Динамический подход позволяет оценивать сбалансированность динамики темповых характеристик индикаторов как внутри социальной, экономической и экологической компонент устойчивого развития,

так и между ними на протяжении определенного временного интервала.

-

5) Применение принципа обеспечения наилучшего режима функционирования системы также отличает авторскую позицию в исследовании устойчивого развития региональных социально-экономических систем. Этот принцип определяет авторскую точку зрения относительно процедуры оценки уровня устойчивого развития. В статике он подразумевает использование метода межрегиональных сравнений и ориентацию при этом на наилучший достигнутый результат в области устойчивого развития. Методическая особенность в реализации этого принципа заключается в нормировании фактических значений индикаторов по наилучшему показателю среди рассматриваемых регионов. В динамике данный принцип предусматривает использование метода динамических нормативов, подразумевающего формирование эталонной модели динамической упорядоченности темповых характеристик индикаторов устойчивого развития, отражающей наилучший режим функционирования региональной социально-экономической системы.

-

6) Принцип достаточной информативности обеспечивает достаточную (но не избыточную) информативность разрабатываемой системы индикаторов, включение в ее состав ключевых показателей по социальной, экологической и экономической составляющим устойчивого развития региональных социально-экономических систем.

-

7) Принципы динамической сопоставимости и динамической соподчиненности показателей между собой, сочетаясь, позволяют сравнивать в динамике несопоставимые в статике характеристики устойчивого развития социально-экономических систем, реализовывать принцип комплексности в оценке устойчивого развития с точки зрения динамического подхода. Использование при этом аппарата теории направленных графов обеспечивает наглядность представления динамической упорядоченности всей совокупности индикаторов.

-

8) Принцип сбалансированности предусматривает обеспечение определенного баланса в динамике темповых характеристик индикаторов не только внутри экономической, экологической и социальной компонент, но и

- между ними, что позволяет получить объективную характеристику процессов функционирования и развития региональной социальноэкономической системы с точки зрения соблюдения социальных, экономических и экологических приоритетов.

-

9) Принцип общности методики предусматривает использование единой логики и единой системы показателей для оценки устойчивого развития социально-экономических систем одного уровня, независимо от их размеров, местоположения, обеспеченности ресурсами и других особенностей, что создает необходимые условия для корректного применения метода межрегиональных сравнений и получения достоверных результатов на его основе.

-

10) Принцип методической простоты требует, чтобы система показателей основывалась на доступных для анализа данных, не требовала больших финансовых, интеллектуальных, информационных и временных затрат. Реализация этого принципа создает необходимые условия для практического использования авторских разработок при оценке уровня устойчивого развития региональных социально-экономических систем.

-

11) Принцип содержательного соответствия управляющего воздействия управляемому процессу предусматривает разработку управленческих решений, адекватных текущему состоянию системы, что обусловлено необходимостью практического использования результатов оценки для управления устойчивым развитием социально-экономических систем, научного обоснования основных направлений преобразований, разработки комплекса конкретных мероприятий, уточнения или корректировки отдельных управленческих решений и т. д.

Представленная совокупность принципов и подходов отражает авторский взгляд на теоретико-методологические основы оценки устойчивого развития региональных социально-экономических систем в отличие от уже имеющихся в исследовательском арсенале российских и зарубежных ученых.

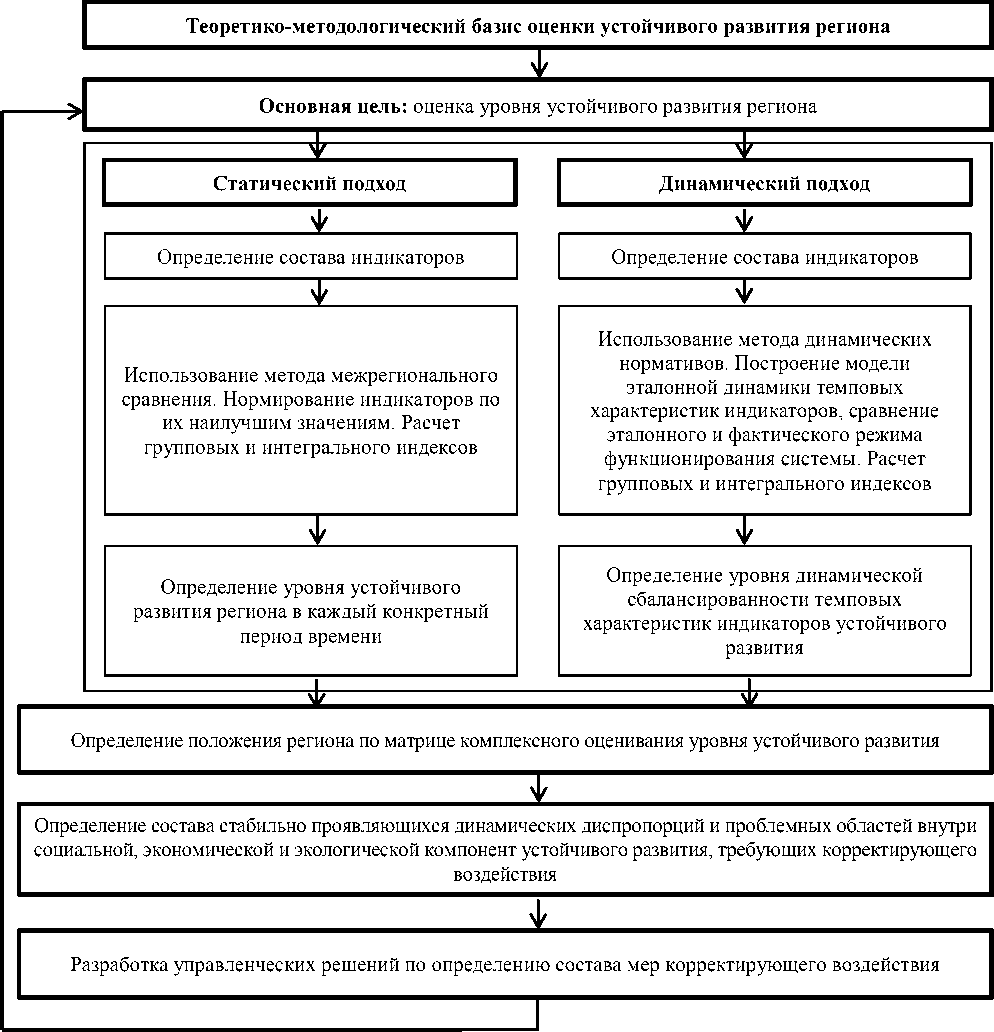

Теоретико-методологический базис определяет алгоритм оценки устойчивого развития региональных социально-экономических систем (см. рис. 1), состав и последовательность этапов проведения аналитических процедур.

Рис. 1. Авторский алгоритм оценки устойчивого развития региональной социально-экономической системы

В соответствии с представленным на рисунке алгоритмом необходимо прежде всего определить состав индикаторов, используемых для оценки состояния социальной, экономической и экологической компонент в статике, а также для оценки компонентной и межкомпонентной сбалансированности темповых характеристик индикаторов устойчивого развития в динамике.

Реализация статического подхода в оценке устойчивого развития региональных социально-экономических систем базируется на использовании метода межрегиональных сравнений. Метод предусматривает проведение сравнительного анализа значений ключевых по- казателей (индикаторов) устойчивого развития по экономической, социальной и экологической составляющим, их нормирование по наилучшим значениям, расчет групповых и интегрального индексов, позволяющих охарактеризовать уровень устойчивого развития региона.

Учитывая существенные различия в масштабных характеристиках регионов, рекомендуется для обеспечения корректности сравнений использовать относительные показатели (коэффициенты, индексы), а объемные показатели представлять в расчете на душу населения. Выбор показателей определяется их содержательной ценностью для проведения исследования, а также доступностью в официальной ста- тистической отчетности, представляемой в региональном разрезе.

Для сравнительной оценки устойчивого развития регионов по экономической компоненте предлагается использовать ряд приведенных ниже индикаторов.

-

1. Объем промышленного производства в расчете на душу населения, который отражает рыночную стоимость произведенной промышленной продукции в расчете на душу населения.

-

2. Сумма оборота организаций в расчете на душу населения, включающая стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручку от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), приходящихся в среднем на одного жителя региона.

-

3. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций в расчете на душу населения, демонстрирующий эффективность функционирования, конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации.

-

4. Удельный вес убыточных предприятий, определяемый как отношение количества убыточных организаций к общему числу организаций и характеризующий успешность функционирования предприятий в регионе.

-

5. Полная учетная стоимость основных производственных фондов в расчете на душу населения, характеризующая имущественный потенциал производственной деятельности региона.

-

6. Степень износа основных фондов в экономике, позволяющая оценить состояние материально-технической базы региона, рассчитываемая как отношение накопленного к определенной дате износа имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости основных фондов на ту же дату.

-

7. Объем инновационных товаров, работ, услуг в расчете на душу населения, характеризующий масштабность разного рода инноваций.

-

8. Внутренние затраты на научные исследования и разработки в расчете на душу населения, характеризующие масштабность усилий организаций региона по созданию инноваций.

-

9. Индекс производительности труда (в %), характеризующий динамику эффектив-

- ности использования трудовых ресурсов в регионе.

-

10. Реальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника (в % к предыдущему периоду), отражающая динамику стоимости трудовых ресурсов в регионе.

-

11. Доля занятых в экономике по отношению к экономически активному населению в общем числе экономически активного населения, отражающая полноту использования трудовых ресурсов в регионе.

При сравнительной оценке устойчивого развития регионов по социальной компоненте рекомендуется использовать нижеследующие индикаторы.

-

1. Величина валового регионального продукта в млн руб., приходящаяся на душу населения как обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий величину валовой добавленной стоимости, созданной резидентами региона.

-

2. Величина ежемесячных среднедушевых доходов населения, характеризующая уровень жизни в регионе.

-

3. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов), характеризующий степень неравномерности распределения доходов в регионе и косвенно отражающий уровень социальной напряженности в обществе.

-

4. Уровень безработицы (в %), характеризующий уровень несоответствия спроса и предложения на региональном рынке труда, также косвенно отражающий степень социальной напряженности.

-

5. Потребительские расходы в среднем на душу населения, являющиеся характеристикой уровня жизни в регионе.

-

6. Плотность населения, показывающая число жителей, приходящееся на 1 тыс. км² территории региона.

-

7. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в % к общей численности населения субъекта Федерации), характеризующая уровень бедности в регионе и степень социальной напряженности.

-

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет), являющаяся одной из характеристик качества жизни населения в регионе.

-

9. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года, м2) также характеризующая качество жизни населения в регионе.

-

10. Общая заболеваемость как число зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни

в расчете на 1000 чел. населения, характеризующая качество и безопасность жизни населения в регионе.

-

11. Число зарегистрированных преступлений на 100 000 чел. населения, характеризующее уровень безопасности жизни населения в регионе и степень социальной напряженности в обществе.

-

12. Индекс развития человеческого потенциала, комплексно отражающий уровень жизни, грамотности, образованности и долго летия – основные характеристики человеческого потенциала исследуемой территории.

Для сравнительной оценки устойчивого развития регионов по экологической компоненте предлагается использовать следующие индикаторы.

-

1. Объем использования и обезвреживания отходов производства и потребления (тыс. тонн) в расчете на душу населения, характеризующий масштабность работ по ликвидации загрязнений окружающей среды, вызванных хозяйственной деятельностью организаций и жизнедеятельностью населения региона.

-

2. Улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников (тыс. тонн) в расчете на душу населения, также характеризующее масштабность работ по ликвидации загрязнений окружающей среды, вызванных хозяйственной деятельностью организаций региона.

-

3. Текущие затраты на охрану окружающей среды (тыс. руб.) в расчете на душу населения, характеризующие масштабность природоохранных мероприятий в регионе.

-

4. Лесовосстановление (тыс. га) в расчете на душу, характеризующее масштабность работ по восстановлению лесов.

-

5. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн м3) в расчете на душу населения, характеризующий масштабность загрязнения водных ресурсов региона.

-

6. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников (тыс. тонн) в расчете на душу населения, характеризующие масштабность загрязнения воздуха в регионе.

-

7. Объем образования отходов производства и потребления (тыс. тонн) в расчете на душу населения, характеризующий масштабность генерируемых загрязнений окружающей среды региона.

-

8. Объем оборотной и последовательно используемой воды (млн м3) в расчете на душу населения, характеризующий мас-

- Е.А. Третьякова, М.Ю. Осипова штабность применения ресурсосберегающих технологий.

Информационной базой для получения данных о фактических значениях индикаторов устойчивого развития региона послужили данные официальной статистической отчетности, представляемые в региональном разрезе.

Отличительной чертой авторской методики является проведение межрегиональных сравнений с ориентацией на наилучшие результаты, достигнутые среди регионов, схожих по условиям их функционирования. Для этого рекомендуется осуществлять нормирование фактических значений индикаторов по наилучшему показателю среди рассматриваемых регионов.

Нормирование показателей, рост значений которых оказывает положительное влияние на устойчивое развитие региона, рекомендуется производить по формуле (1); нормирование показателей, рост значений которых отрицательно влияет на устойчивое развитие региона, рекомендуется производить по формуле (2):

X Ni = XXi ; (1) max i

X min i

Ni = ; (2)

Xi где Хi – фактическое значение i-го индикатора; ХNi – нормированное значение i-го индикатора; max Xi и min Xi – соответственно максимальное и минимальное значения i-го индикатора.

Нормированное значение индикатора находится в диапазоне от 0 до 1 и характеризует степень близости фактического значения индикатора к его наилучшему уровню, достигнутому среди сравниваемых регионов. Чем дальше нормированное значение от 1, тем хуже достигнутый по нему результат в сравнении с наилучшим возможным результатом. Таким образом, нормированные значения качественно характеризуют уровень, достигнутый в отдельности по каждому индикатору устойчивого развития, и позволяют детализировать проблемные области внутри каждой компоненты устойчивого развития внутри каждого региона.

Получение нормированных значений индикаторов позволяет произвести расчет групповых индексов раздельно по экономической, социальной и экологической компонентам устойчивого развития каждого региона. Расчет производится по формуле (3):

-

n

Ё Xn

G j = -----, (3)

n где Gj - групповой индекс устойчивого развития по j-й компоненте (экономической, экологической или социальной).

Групповые индексы также могут принимать значения в диапазоне от 0 до 1. Они характеризуют масштабы отклонения фактического состояния социального, экономического или экологического компонента устойчивого развития в каждый конкретный момент времени от их потенциально возможного наилучшего состояния, которое было достигнуто при схожих условиях функционирования региональной системы. Чем дальше значение группового индекса от 1, тем хуже достигнутый комплексный результат по социальному, экономическому или экологическому компоненту устойчивого развития в сравнении с наилучшим возможным результатом. Групповые индексы позволяют комплексно с качественной точки зрения охарактеризовать состояние каждого компонента устойчивого развития, выявить проблемные области в межкомпонентном контексте, сформулировать и обосновать приоритеты в принятии управленческих решений в области корректирующего воздействия.

Итоговая комплексная оценка уровня устойчивого развития региона производится с помощью расчета и интерпретации значения интегрального индекса устойчивого развития региона. Интегральный индекс рассчитывается по формуле (4):

I s =

n П G j \.j = 1

Интегральный индекс принимает значения от 0 до 1. Он позволяет комплексно охарактеризовать состояние региональной социально-экономической системы с точки зрения ее устойчивого развития в каждый конкретный период времени. Чем ближе достигнутое значение интегрального индекса к 1, тем выше уровень устойчивого развития региона и лучше достигнутые результаты в области обеспечения устойчивого развития.

Методическая проблема перевода количественных значений индексов в качественные была нами решена путем использования мнений С.Ю. Глазьева, А.Г. Гранберга, В.В. Криво-ротова и др. авторов. В частности, А.Г. Гранберг, рассматривая дифференциацию регионов и проводя их типологизацию, отмечает, что ВРП на душу населения и уровень дифферен- циации доходов в регионе в среднем не должны отставать от среднероссийского уровня на 25 процентных пунктов [2, с. 286-296, 322-326]. В.В. Криворотов с соавторами, поддерживая позицию С.Ю. Глазьева и выделяя пороговые значения экономической безопасности страны, отмечали, что объем ВВП не должен быть ниже 75 % от среднего [5, с. 107-108].

В результате обобщения мнений ведущих ученых в области региональной экономики авторами данной работы было принято решение рассматривать масштаб отклонений от наилучшего значения в пределах от 1,0 до 0,75 как безопасный и, следовательно, допустимый с точки зрения устойчивого развития. Если же групповые и интегральные индексы принимают значение ниже 0,75, то уровень устойчивого развития следует рассматривать как недостаточный, требующий принятия взвешенных управленческих решений в направлении выбора перечня мер корректирующего воздействия для улучшения позиций региона в направлении повышения уровня устойчивого развития.

Реализация динамического подхода в оценке устойчивого развития региональных социально-экономических систем базируется на использовании метода динамических нормативов. Применение данного метода предполагает использование темповых характеристик индикаторов устойчивого развития, в качестве которых могут рассматриваться их темпы изменения. Значение темпа изменения показателя, превышающее единицу, свидетельствует о его увеличении в текущем периоде по сравнению с предыдущим (базисным) периодом. В противном случае - о снижении показателя в текущем периоде по сравнению с предыдущим (базисным) периодом.

Метод динамических нормативов предполагает определенное упорядочение темповых характеристик, в чем заключается основное его достоинство, так как порядок показателей динамики наблюдаемых в системе параметров характеризует происходящие в системе структурные изменения. Следовательно, выбирая и упорядочивая определенным образом наблюдаемые параметры системы, можно построить эталонную динамическую модель некоторого непрерывного изменения структурных характеристик системы. Иными словами, динамический норматив представляет собой совокупность показателей, упорядоченных по темпам изменения так, что поддержание этого порядка на длительном интервале времени обеспечивает наилучший режим функционирования хозяйственной системы [1; 4; 9; 12; 15].

Реализация принципов сбалансированности, динамической сопоставимости и динамической соподчиненности нашла свое отражение в построении графов динамической упорядоченности индикаторов, позволяющих производить сравнение в динамике темповых характеристик показателей, не сопоставимых между собой, реализовывать принцип комплексности в оценке устойчивого развития региональных социально-экономических систем с точки зрения соблюдения социальных, экономических и экологических приоритетов.

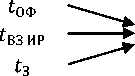

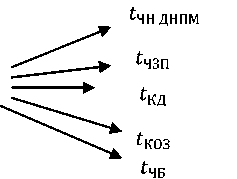

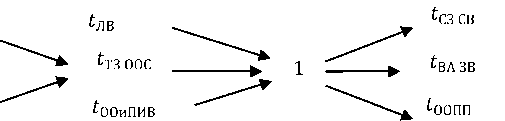

Графы, отражающие эталонную динамику индикаторов устойчивого развития региональной социально-экономической системы, изображены на рис. 2–4. Направление каждой стрелки отражает соотношение между темпами изменения показателей от большего к меньшему, например, t ПТ → t РН ЗП означает: t ПТ > t РН ЗП .

^ СФР

^ ПТ

^ ВРП t иТРУ ^ рн ЗП t nn

Рис. 2. Модель динамической сбалансированности индикаторов устойчивого развития региона по экономической составляющей

Условные обозначения:

t СФР – темп изменения сальдированного финансового результата;

t ВРП – темп изменения валового регионального продукта;

t ОФ – темп изменения полной учетной стоимости основных фондов;

t Ки – темп изменения коэффициента износа;

t УбО – темп изменения удельного веса (доли) убыточных организаций;

t ИТРУ – темп изменения стоимости инновационных товаров, работ, услуг;

t ВЗ ИР – темп изменения суммы внутренних затрат на научные исследования и разработки;

t ПП – темп изменения объема промышленного производства;

t ПТ – темп изменения производительности труда;

t РНЗП – темп изменения средней реальной начисленной заработной платы;

t З – темп изменения среднегодовой численности занятых в экономике.

Представленные неравенства отражают эталонную соподчиненную упорядоченность экономических показателей, нацеленную на обеспечение наилучшего режима функционирования по экономическому компоненту. Так, темп изменения сальдированного финансового результата, превышающий темп изменения ВРП, свидетельствует об относительном снижении издержек. В свою очередь, темп роста

ВРП, превышающий темп изменения стоимости основных фондов, говорит об эффективном использовании основного капитала и о росте ка-питалоотдачи. Данная положительная сопоставимая динамика может быть усилена одновременным снижением удельного веса убыточных организаций, характеризующего эффективность бизнеса, и коэффициента износа основных фондов, характеризующего качественное состояние основного капитала региона.

Опережающий рост стоимости инновационных товаров, работ, услуг по сравнению с внутренними затратами на научные исследования и разработки необходим для обеспечения роста затратоотдачи в инновационной сфере.

Темп изменения производительности труда, опережающий темп изменения средней реальной начисленной заработной платы, свидетельствует об увеличении отдачи от трудовых ресурсов. Кроме того, превышение данных показателей над темповыми характеристиками среднегодовой численности занятых свидетельствует о наращивании экономического потенциала региона и о качественных изменениях в структуре производства.

Темпы роста объемов промышленного производства (увеличение индекса промышленного производства) должны превышать темпы роста среднегодовой численности занятых в экономике для обеспечения роста производительности труда.

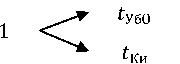

Рис. 3. Модель динамической сбалансированности индикаторов устойчивого развития региона по социальной составляющей

Условные обозначения:

t ВРП ДН – темп изменения валового регионального продукта, приходящегося на душу населения;

t ЧН – темп изменения численности населения;

t ОПЖ – темп изменения ожидаемой продолжительности жизни;

t СДД – темп изменения величины среднедушевых доходов;

t ЖФ Д Н – темп изменения величины жилищного фонда, приходящегося в среднем на одного жителя;

t РКП – темп изменения величины расходов на конечное потребление в расчете на душу населения;

t ИРЧП – темп изменения индекса развития человеческого потенциала;

t КОЗ – темп изменения коэффициента общей заболеваемости (числа зарегистрированных заболеваний на 1 000 чел.);

t ЧЗП – темп изменения числа зарегистрированных преступлений на 100 000 чел. населения;

t ЧН Д НПМ – темп изменения численности населения с доходами ниже прожиточного минимума;

t К Д – темп изменения коэффициента Джини;

t ЧБ – темп изменения численности безработных.

Устойчивость развития региональной системы с точки зрения ее социальной сферы подразумевает рост численности населения, а также обеспечение опережающего роста по сравнению с ростом численности населения таких показателей, как ВВП на душу населения, величины среднедушевых доходов, величины жилищного фонда в среднем на одного жителя. Такая динамика способствует повышению качества жизни населения. О повышении качества жизни также свидетельствуют увеличение ожидаемой продолжительности жизни и снижение коэффициента общей заболеваемости. Для обеспечения социальной стабильности необходимо также стремиться к снижению численности безработных и численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, сокращению коэффициента Джини, характеризующего уровень экономической дифференциации, уменьшению уровня преступности. Рост индекса развития человеческого потенциала также важен, так как он создает базу для обеспечения прогресса общественного развития в будущем.

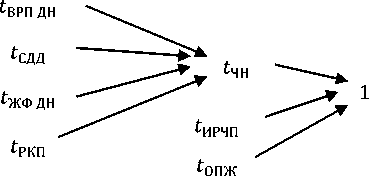

^ООПП tyO3AB

Рис. 4. Модель динамической сбалансированности индикаторов устойчивого развития региона по экологической составляющей

Условные обозначения:

t ИООПП – темп изменения объема использования и обезвреживания отходов производства и потребления;

t УОЗАВ – темп изменения объема уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ;

t ТЗООС – темп изменения текущих затрат на охрану окружающей среды;

t ЛВ — темп изменения лесовосстановления;

t СЗСВ — темп изменения объема сброса загрязненных сточных вод;

t ВАЗВ — темп изменения объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ;

t ООПП — темп изменения объема образования отходов производства и потребления;

t ооиПИВ — темп изменения объема оборотной и последовательно используемой воды.

Комплекс динамических нормативов, отображенный на рис. 4, характеризует определенную соподчиненную упорядоченность показателей экологической составляющей устойчивого развития, обеспечивающую наилучший режим функционирования. Для этого темпы изменения объема использованных и обезвреженных отходов производства и потребления, объема улавливания и обезвреживания загрязняющих атмосферу веществ должны опережать темпы изменения текущих затрат на охрану окружающей среды. Соблюдение этих динамических пропорций обеспечит рост затратоотдачи в экологической сфере и повысит экономическую эффективность реализации экологических мероприятий. Одновременно необходимо снижать в динамике объемы сброса загрязненных сточных вод, объемы образования отходов производства и потребления, а также выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. В интересах устойчивого развития темпы лесовосстановления должны постоянно увеличиваться. Темп изменения объема оборотной и последовательно используемой воды должны быть выше темпов изменения объема сброса загрязненных сточных вод.

Так как во всех представленных выше моделях применены нелинейные порядки темпов изменения показателей (полученные графы являются нелинейными), то для оценки степень близости эталонной и реальной динамики индикаторов рекомендуется использовать математический аппарат теории матриц. Для этого графы эталонного упорядочения преобразуются в матричную форму по формуле (5):

М[ЭП] = { j (5)

{ 1, если tH(i) > tH(j) и для i = j,

-

-1, если tH(i) < tH(j),

-

0, если нормативное упорядочивание между tH(i) и tH(j) не установлено

где М[ЭП] - матрица эталонного упорядочения; Ц у - элемент матрицы эталонного упорядочения; i,j - номера показателей; t M ( i), t н (у’ ) - нормативные темпы изменения показателей i,j.

В качестве калибра матрицы используется общий ориентир для темпов роста всех показателей - единица. В клетках матрицы проставляется единица, если темп изменения показателя строки больше или равен темпу изменения показателя столбца. Если же темп изменения показателя строки меньше темпа изменения показателя столбца, то в клетках матрицы проставляется минус единица. Если показатели не связны между собой динамическими взаимоотношениями, то в клетках матрицы проставляется ноль.

Рассмотренные выше модели эталонной динамики сравниваются с моделями фактической динамики темповых характеристик индикаторов устойчивого развития. Так же, как и для эталонного порядка, для фактического порядка строится матрица по аналогичным правилам (формула 6):

М[ФП] = { у у}, (6)

{ Ц /у = 1, если t * (i) > t ° (j) и для i = j,

-

-1, если t0(i) < t0 (j),

-

0, если нормативное упорядочивание между t0(i) и t0(j) не установлено

где М[ФП] - матрица фактического упорядочения; у у - элемент матрицы фактического упорядочения; i, j - номера показателей; t ф ( i), t ф (j ) - фактические темпы изменения показателей i, j; t н ( i), t н (j' ) - нормативные темпы изменения показателей i, j.

Для оценки степени близости между эталонным и фактическим режимами функционирования системы производится расчет меры сходства - коэффициента, рассчитываемого как отношение числа совпадений ненулевых значений в матрицах фактического и эталонного упорядочения к общему числу ненулевых значений в матрице эталонного упорядочения темповых характеристик индикаторов устойчивого развития. Мера сходства может принимать значения от 0 (сходство между М[ЭП] и М[ФП] отсутствует) до 1 (полное совпадение между М[ЭП] и М[ФП]).

Меры сходства по каждому из компонентов устойчивого развития (экономическому, экологическому, социальному) представляют собой групповые индексы, характеризующие уровень динамической сбалансированности индикаторов внутри каждого компонента. Значения групповых индексов позволяют выявить имеющиеся проблемные области в динамике индикаторов в компонентном и межкомпонентном контексте.

Интегральный динамический индекс устойчивого развития комплексно характеризует изменения, происходящие в региональной социально-экономической системе в течение определенного временного интервала, и рассчитывается как мера сходства по матрице комплексного эталонного упорядочения тем- повых характеристик индикаторов устойчивого развития региона. Интегральный индекс характеризует как внутрикомпонентную, так и межкомпонентную сбалансированность темповых характеристик индикаторов устойчивого развития.

Для трансформации количественных значений групповых и интегрального индекса динамической сбалансированности в качественные характеристики была разработана авторская шкала уровней динамической сбалансированности индикаторов устойчивого развития региона (см. таблицу).

Шкала уровней динамической сбалансированности индикаторов устойчивого развития региона

|

Мера сходства, % |

Уровень сбалансированности динамики показателей |

|

От 0 до 0,4 |

Низкий |

|

От 0,41 до 0,70 |

Средний |

|

От 0,71 до 1,0 |

Высокий |

Определение уровня устойчивости региональной социально-экономической системы в статике и уровня сбалансированности темповых характеристик ее индикаторов в ди- намике позволяет определить ее положение по матрице комплексного оценивания уровня устойчивого развития региона (рис. 5).

Статическая оценка A

Устойчивое развитие

Тип 2. Несбалансирован- 1

ное устойчивое развитие ^“ ”)

Тип 3. Сбалансированное устойчивое развитие

Неустойчивое развитие

Тип 1. Несбалансированное неустойчивое развитие

Тип 4. Сбалансированное неустойчивое развитие

Несбалансированное развитие

Сбалансированное развитие

Динамическая оценка

позитивные изменения негативные изменения

Рис. 5. Матрица комплексной оценки устойчивого развития региона

Матрица позволяет выделить четыре типа регионов с точки зрения уровня их устойчивого развития в статике (ось ординат) и уровня сбалансированности темповых характеристик индикаторов устойчивого развития в динамике (ось абсцисс).

Определение положения региона с точки зрения результатов оценки его устойчивости в статике и сбалансированности в динамике влечет за собой определение состава проблемных областей внутри социального, экономического и экологического компонентов устойчивого развития и стабильно проявляющихся динамических диспропорций, требующих корректирующего воздействия, а также разработку управленческих решений по определению состава мер корректирующего воздействия.

Так как квадрант «Тип 1» характеризуется значительным расхождением фактических и наилучших значений индикаторов в статике, а также масштабным отличием эталонного и фактического режимов функционирования системы в динамике, необходимо сконцентрировать внимание либо на улучшении качественных характеристик параметров устойчивого развития, либо на повышении уровня их динамической сбалансированности. Данные решения обеспечат переход региона из положения 1 в положение 2 или 4.

Тип 2 характеризуется устойчивым, но несбалансированным развитием. Большинство индикаторов устойчивого развития близки к их наилучшим значениям, однако наличие стабильно проявляющихся динамических диспропорций может привести к ухудшению положения региона в будущем и к переходу его в состояние «Тип 1», в котором концентрируется максимум негативных проявлений. Приня- тие управленческих решений должно быть сосредоточено на повышении уровня динамической сбалансированности индикаторов, обеспечении качественных структурных сдвигов внутри системы, улучшении долгосрочных позиций региона и перемещение его положения в квадрант «Тип 3».

Квадрант «Тип 3» представлен в виде идеального состояния с точки зрения устойчивого развития: большинство индикаторов имеют наилучшие и близкие к ним значения, а фактическая динамика большинства темповых характеристик индикаторов соответствует их эталонной динамике с точки зрения соподчиненной упорядоченности. К основным задачам управления региональной социальноэкономической системой следует отнести сохранение сложившегося режима функционирования и управления.

Квадрант «Тип 4» характеризуется высоким уровнем близости эталонного и фактической режима функционирования системы с точки зрения динамической сбалансированности темповых характеристик индикаторов, но существенным отклонением фактических значений индикаторов устойчивого развития от их наилучших значений. Сохранение этого положения в последующем может привести к ухудшению положения региона и перемещению его положения в квадрант «Тип 1». Для преодоления негативных тенденций управленческие решения должны быть направлены на улучшение качественных характеристик параметров устойчивого развития при одновременном сохранении сбалансированности темповых характеристик в динамике. Это обеспечит перемещение в квадрант «Тип 3» матрицы комплексной оценки устойчивого развития региона.

Комплекс конкретных мер корректирующего воздействия зависит от состава выявленных стабильно проявляющихся динамических диспропорций, а также проблемных областей по каждому отдельному компоненту устойчивого развития и в межкомпонентном разрезе.

Реализация мер корректирующего воздействия влечет за собой структурные и качественные изменения внутри региональной социально-экономической системы, что, в свою очередь, инициирует новый цикл аналитических процедур по оценке устойчивого развития, начиная с первого этапа.

Практическое использование предлагаемого авторами подхода и разработанной на его основе методики позволяет качественно повысить уровень научного обоснования программ развития социально-экономических си- стем в процессе их разработки, проводить оценку их качества с точки зрения соответствия предлагаемых мер фактическому состоянию, реальным потребностям системы и существующим условиям режима её функционирования. Предлагаемый метод ориентирует лиц, принимающих решения, на конечный результат, который соответствует наивысшему уровню согласования социальных, экологических и экономических целей и интересов внутри региональной социально-экономической системы.

Список литературы Сочетание статического и динамического подходов в оценке устойчивого развития региональных социально-экономических систем

- Алфёрова Т.В., Третьякова Е.А. Концептуальное моделирование определения категории «устойчивое развитие»//Журнал экономической теории. 2012. № 4. С. 46-52.

- Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2001. 495 с.

- Гриняев С.Н., Фомин А.Н. Фундаментальные причины и сущность текущего кризиса. Аналитический доклад. URL: http://www.csef.ru (дата обращения: 11.01.16).

- Измерения в процессах моделирования социально-экономических систем. Ч. I. Л.: Изд-во ЛФЭИ, 1991. 103 с.

- Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д. Экономическая безопасность государства и регионов. М.: ЮНИТА-ДАНА, 2015. 351 с.

- Кормановская И.Р., Ренкас Н.Н. Оценка эффективности управления устойчивым развитием региона//Вестник Новгородского государственного университета. 2006. № 37. С. 25-30.

- Кушнарева О.С., Мигунов Ю.Г. Методы оценки устойчивости развития региона (на примере Приморского края)//Проблемы современной экономики. 2007. № 3. С. 267-271.

- Осипова М.Ю. Теория и методология исследования устойчивого развития социальноэкономических систем//Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2014. № 4 (25). С. 81-88.

- Осипова М.Ю. Исследование устойчивого развития региона на основе метода динамических нормативов, на примере Пермского края//Экономика и предпринимательство. 2015. № 11(2). С. 248-256.

- Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» (электронный научный журнал). URL: http://raexpert.ru/ratings/regioncredit/method/(дата обращения: 11.01.2016).

- Официальный сайт Центра экономических исследований «РИА-Аналитика» (электронный научный журнал). URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/Methodology_regions.pdf (дата обращения: 11.01.2015).

- Третьякова Е.А. Оценка устойчивости развития эколого-экономических систем: динамический метод//Проблемы прогнозирования. 2014. № 4. С. 143-154.

- Mukul S. Global sustainable development goals are about the use and distribution, not scarcity of natural resources: will the middle class in the USA, China and India save the climate as its incomes grow?//Сlimate and development. 2015. № 3. Р. 97-99.

- Rehma M., Khalid Z., Faiza S., Muhammad S., Muhammad I., Imran K., Imran N. Modeling the causal relationship between energy and growth factors: Journey towards sustainable development//Renewable Energy. 2014. № 63. Р. 353-365.

- Tretyakova Е.А. Evolution of research and evоl uation methodology of sustainable development of social and economic systems//World Applied Sciences Journal. 2013. № 25 (5). P. 756-759.

- Yanase А. Pollution Control in Open Economies: Implications of Within-period Interactions for Dynamic Game Equilibrium.//Journal of Economics. 2005. № 84. Р. 277-311.