Социализация экономической системы региона и ее влияние на качество трудового капитала (на примере субъектов Приволжского федерального округа)

Автор: Свинухова Ю.Н.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 9-2 (79), 2021 года.

Бесплатный доступ

Особую актуальность сегодня приобретают исследования социальных критериев экономического развития. Инвестиции в развитие человека, его человеческий капитал, прежде всего, связанные с созданием условий к повышению качества его трудовой компоненты приобретают сегодня первостепенную роль в качестве основного источника регионального развития. В связи с этим целью работы выступает исследование ведущих факторов и формируемых в конкретных региональных социумах условий формирования и повышения качества трудового капитала. В работе с помощью используемой методики определения индекса социальности региона прослежена межрегиональная и внутрирегиональная динамика развития с учетом социальных факторов, в результате чего выявлены наиболее заметные перемещения исследуемых регионов по индексу социальности. Выделены основные направления социальных преобразований в регионах с учетом их региональной специфики и конкретных потребностей развития. Выделены «болевые» точки регионального развития среди субъектов ПФО и, соответственно факторы, затрудняющие эффективную реализацию и воспроизводство в них трудового капитала. Показано, что территориальная и отраслевая дифференциация в оплате труда способна выступить одним из весомых факторов, препятствующих эффективной реализации накопленного трудового капитала.

Социализация экономики, человеческий капитал, трудовой капитал, индекс социальности региона, социальное развитие, приоритеты социальных преобразований, эффективность труда

Короткий адрес: https://sciup.org/170190207

IDR: 170190207 | DOI: 10.24412/2411-0450-2021-9-2-62-70

Текст научной статьи Социализация экономической системы региона и ее влияние на качество трудового капитала (на примере субъектов Приволжского федерального округа)

История общественных преобразований, проводимых на территории Советского Союза, а, затем и в постсоветский период в России показала несостоятельность политики экономического детерминизма. В его рамках именно экономическое рассматривалось как доминанта. Поэтому, совершенно очевидно, что долгое время на передний план выдвигались именно критерии экономического роста. Социальному же фактору развития отводилась роль лишь сугубо второстепенная. Однако, как показала общественная практика и дальнейшие исследования в области общественного прогресса [1-5], ориентация лишь на показатели прироста ВНП и ВВП

(ВРП) в качестве решающей основы, стимулирующей развитие остальных сфер жизни неоднозначна. Формируется новая парадигма экономического роста в рамках концепции человеческого развития. В современной научной литературе широко представлен дискурс взаимосвязи и взаимовлияния экономического роста и социального прогресса. Сегодня достаточно часто встречаются исследования подтверждающие, что уровень социального прогресса не всегда определяется только экономическим ростом [1; 4-6]. Так, в частности, В.И. Мунтиян, Е.А. Шутаева, В.К. Левашов считают, что экономический рост, выступая предпосылкой и очень важным фактором социального развития, не является единственным и сам по себе не решает современных проблем, накопившихся в социальной сфере России [5, с. 28]. Высокие показатели ВВП (ВРП), рост доходов повышают уровень потребления населения, но не гарантируют расширения социальных возможностей и роста социальных показателей. Неплохие экономические показатели еще не являются гарантом высоких позиций в рейтинге стран и регионов по уровню социальноэкономического развития [4], поскольку жизнь в них зависит от множества факторов, например, отраслевого, качества и объема услуг, предоставляемых в них по основным отраслям социальной сферы, показателей личной безопасности, экологической ситуации и т.д. В некоторых случаях экономическое развитие начинает подкрепляться социальным. И если внутренние ресурсы экономической сферы региона исчерпаны, то на передний план выдвигается социальный вектор и трудовой капитал, поскольку именно он способен обеспечить инновационную компоненту дальнейшего роста. Трудовой капитал традиционно включается в структуру компонент человеческого капитала и является одним из основных внутренних источников развития и экономического роста региональных социально-экономических социумов. На основе анализа, представленных в научной литературе исследований по вопросам современной модернизации российского общества [1-9], можно сделать вывод об особой необходимости учета социальных факторов в экономическом развитии и, прежде всего, с акцентом на развитие человеческого капитала и особой важностью инвестирования в его трудовую компоненту, способствующего росту качества трудового капитала и производительности труда. Это указывает на актуальность исследования ведущих факторов и формируемых в конкретных региональных социумах условий формирования и повышения качества трудового капитала.

Господство же экономического детерминизма породило ряд проблем в общественном развитии. Прежде всего - экологические и рост социального неравенства. Именно высокий уровень сложившейся в России межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации может выступить фактором, ограничивающим возможности развития трудового капитала на территории ее регионов. Показатели социального неравенства и дифференциации доходов населения в постсоветский период существенно выросли по сравнению с показателями разницы в доходах, фиксируемых в период СССР. Так, если в 1992 г. значение такого показателя степени социальной дифференциации как коэффициент фондов хотя и достигало верхней допустимой границы в 8 раз [10], но соответствовало своему предельно-допустимому уровню (рис. 1).

Рис. 1. Динамика коэффициента фондов в Российской Федерации

Показатели, приведенные на рисунке 1, говорят о проблемах обеспечения социальной справедливости и равенства населения, рассматриваемых как наличие и создание равных возможностей, равного до- ступа к различным благам, социальным и культурным услугам. Как правило, это кризисное явление - резкий подъем показателя в 1992-1994 гг. и, затем его восходящая динамика, в длительном временном периоде превышающая свои пороговые значения, связывают с резким переходом к рыночной экономике и особенностями мер экономической политики, проводимой в переходный период российского общества.

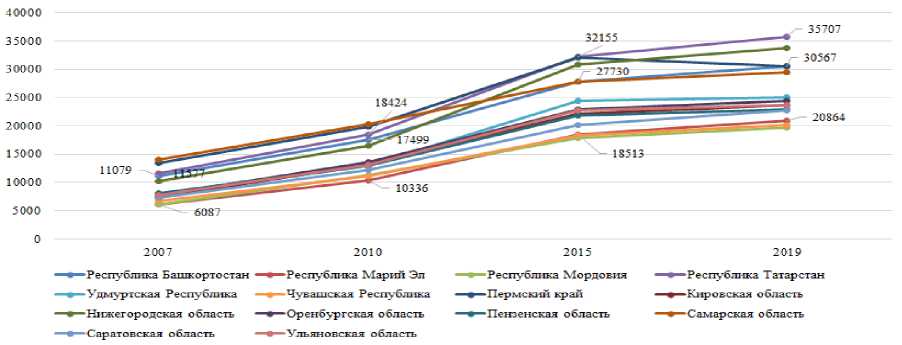

К настоящему времени, на основе анализа данных официальной статистики [11] можно сделать вывод, что для социальноэкономического развития региональных социумов России характерно установление противоречивой тенденции, заключаю- щейся в следующем. Так, при сохранении тенденции роста среднедушевых денежных доходов населения на территории регионов России, сами доходы среди населения распределены крайне неравномерно. Казалось бы, что фиксируемый статистическими данными [11] устойчивый рост доходов в большинстве регионов России (рис. 2) должен определять рост качества жизни населения.

Рис. 2. Динамика показателя среднедушевых денежных доходов населения в регионах ПФО, руб./мес.

Однако, при сохранении высоких показателей социальной дифференциации на всей территории России (рис. 1), а в ряде регионов и установлении избыточного типа неравенства (например, в Республике Башкортостан) [11], формирование уровня социального благополучия ограничивается. И именно влиянием остроты и глубины данного фактора - уровнем дифференциации по доходам и формируемой на ее основе социальной поляризации. Следует отметить, что проблема нарастания уровня социального неравенства считается универсальной и характерной для всего современного общемирового социального пространства. Однако, именно в России сейчас, это один из ключевых моментов. Россия уже традиционно ассоциируется с числом стран с сильным социальным расслоением. Высокие показатели внутри- и межрегиональной дифференциации в значительной степени обуславливают различные аспекты бедности и «работающей бедности» [12] в регионах России, сопряженной с низким уровнем и качеством жизни, низким уровнем социальных возможностей значительной части населения, необходимых для сохранения и наращивания своего человеческого капитала.

Высокий уровень социального неравенства обуславливает существенную дифференциацию качества жизни. А, качество жизни обуславливает развитие человеческого капитала и его трудовой компоненты. Качество жизни определяет, во многом, уровень здоровья и физического развития человека, возможности развития культурного и духовного уровня, уровня профессионализма и квалификации, реализуемых в его трудовой деятельности. Вследствие неравенства доходов население дифференцируется не только по таким показателям как уровень доходов и сбережений, обеспеченность жильем, уровень питания, качество досуга и т.д. Высокий уровень социальной дифференциации, отмечаемый в регионах России, формирует разные возможности доступа к различным социальным благам и, в значительной степени дифференцирует для населения воз- можности образования, доступа к социальным и культурным услугам, качественным услугам здравоохранения. При этом, с точки зрения формирования кадрового ресурса экономики, зоной риска выступает концентрация детей и подростков в малообеспеченных семьях. Так, при анализе проблемы можно увидеть, что в структуре бедных повышается не только доля работающих [12], но и семей с детьми. Это означает, что такие основные факторы развития и воспроизводства человеческого и трудового капитала, как образование и социализация для определенной доли детей и подростков подвергаются условиям риска. Основным социальноэкономическим последствием данной тенденции является падение качества трудового потенциала страны и ее регионов в перспективе.

Данное обстоятельство очерчивает условия риска в процессе развития человеческого капитала и его компоненты - трудового капитала в регионах современной России. Таким образом, отмечаемый высокий уровень социальной дифференциации может выступать затрудняющим условием наращивания потенциала труда и роста качества трудового капитала региона.

Смягчение социальной дифференциации - это одно из направлений социализации экономической системы в регионах России. Ряд исследователей, например, Л.Л. Тонышева, Ю.В. Трофимова, Е.А. Шутаева актуализируют роль социальных критериев экономического развития и социализацию экономики, определяя ее как основную черту общественных трансформаций на современном этапе. Социализация экономики означает, что в процесс экономического развития должно быть вписано обязательное соблюдение некоторых социальных правил что, в конечном итоге, ведет к возможности расширения и свободной реализации человеческого капитала. Прежде всего, она выражается в качественной трансформации системы социально-трудовых отношений, формировании и укреплении системы социального партнерства, развитии стандартов социальной отчетности, предполагающих оценку социальной ответственности отраслей, регионов и хозяйствующих на их территории субъектов. Кроме того, социализация экономики оказывает влияние на такие процессы как снижение социальных рисков, выравнивание доходов населения и повышение социальной защищенности граждан и работников, рост социальных инвестиций, трансфертов и расходов государства, динамика структуры спроса и потребления [6, с. 191]. Многие из этих факторов оказывают существенное влияние не только на рост качества жизни, но и, в конечном итоге, на качество и повышение эффективности трудового капитала.

Таким образом, социализация экономики создает те необходимые социальные условия для развития качественных факторов роста экономики и общественного прогресса в регионах.

Объем и качество трудового капитала -это один из факторов и внутренних ресурсов развития регионов. Социализация экономики, в свою очередь, способствует росту качества трудового капитала, поскольку трудовой капитал - это сложная категория, определяемая не только объемом и численностью трудовых ресурсов, но и уровнем дохода, здоровья, образования, опыта и трудовых навыков, сложившихся образцов социального и экономического поведения. В связи с этим особую актуальность сегодня приобретают исследования социальных критериев экономического развития. Несмотря на существующее множество подходов и накопленных методик оценки социального развития различных территорий [10; 13-14] появляется необходимость не только в их систематизации, но и в методике, которая позволяла бы анализировать сбалансированность социальных и экономических процессов в регионах России [15]. Актуален поиск методики, которая позволяла бы не только выявлять основные тенденции развития, но и давала бы возможность выделять факторы неблагоприятных тенденции и, соответственно, приоритеты социальных преобразований с учетом потребностей конкретной территории [16]. Несмотря на имеющиеся разработки, в целом можно отметить отсутствие должного внимания к вопросам оценки социализации экономики регионов, как одному из актуальных трендов общественного развития [6-8]. Основным предположением здесь способно выступить то, что уровень социальности региона определяет не только уровень его развития по основным отраслям социальной сферы, но и степень развития, качество социально-трудовых отношений и возможности воспроизводства трудового капитала на его территории. В связи с этим, в основу предложенной и апробированной авторами методики определения уровня социальности регионов определены основные факторы социальной динамики в регионе, к числу которых относятся: качество социально-трудовых отношений; качество здравоохранения и социальной защиты; качество социальных институтов; возможность реализации потребностей на территории своего региона [15]. Предложенные направления оценки взаимосвязаны и имеют значение для успешного развития человека и его трудового потенциала. Методика, основанная на агрегировании 16 сбалансированных показателей по основным отраслям социальной сферы в индекс социальности региона, позволила учесть не только экономические факторы, но и социальные путем включения соответствующих показателей социальной направленности [15, 16]. Выполнена оценка уровня социальности регионов по субъектам ПФО. При этом данная методика дала возможность оперативной оценки социальной динамики в исследуемых регионах. Однако произведенная нами оценка показала, что в разных регионах, формируются свои области проблемных приоритетов в рамках определенных направлений. «Болевые» точки развития в каждом конкретном субъекте ПФО были определены по отстающим элементам оценки в системе сбалансированных показателей индекса социальности регионов (табл. 1).

Таблица 1. Основные направления управленческого воздействия в некоторых регионах России (субъектах ПФО)

|

Регионы в ПФО |

«Болевые» точки (проблемные приоритеты) регионального развития |

Ранг по индексу социальности |

|

Республика Ма-рийЭл |

Уровень бедности: численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума Условия накопления социального капитала Заболеваемость |

13 |

|

Нижегородская область |

- |

2 |

|

Удмуртская Республика |

Заболеваемость |

9 |

|

Кировская область |

Уровень девиаций: алкоголизация и табакокурение |

12 |

|

Ульяновская область |

Снижение уровня инвалидизации |

7 |

|

Оренбургская область |

Рынок труда |

11 |

|

Республика Мордовия |

Доходы населения: уровень начисленной среднемесячной зарплаты, уровень потребительских расходов и расходов населения на образование |

8 |

|

Республика Татарстан |

Уровень потребительских расходов населения на здравоохранение Уровень травматизма на производстве |

1 |

|

Саратовская область |

- |

3 |

|

Пензенская область |

- |

4 |

|

Чувашская Республика |

Доходы населения: среднедушевые доходы населения, уровень потребительских расходов на образование |

10 |

|

Республика Башкортостан |

Уровень социальной дифференциации Уровень расходов населения на здравоохранение Уровень травматизма на производстве |

6 |

|

Пермский край |

Уровень безработицы Уровень девиаций - преступность Развитие системы здравоохранения |

14 |

|

Самарская область |

Снижение уровня инвалидизации Уровень девиаций: алкоголизация и табакокурение |

5 |

Таким образом, используемая методика определения индекса социальности позволила выделить основные направления социальных преобразований в регионах с учетом их региональной специфики и конкретных потребностей развития. Выделенные «болевые» точки регионального развития среди субъектов ПФО будут определять факторы, затрудняющие эффективную реализацию и воспроизводство в них трудового капитала.

Кроме того, прослежена межрегиональная и внутрирегиональная динамика развития с учетом социальных факторов, в результате чего выявлены наиболее заметные перемещения исследуемых регионов по индексу социальности. Так, в рейтинге по показателю социальности региона наиболее заметны изменения позиций среди таких регионов, как: Республика Башкортостан, Самарская область, Саратовская и Ульяновская области (табл. 2).

Таблица 2. Динамика индекса социальности по субъектам ПФО

|

Субъект ПФО |

Индекс социальности |

Ранг по показателю |

|||||

|

2007г. |

2016г. |

2018г. |

2019г. |

2007г. |

2016г. |

2018/ 2019гг. |

|

|

Республика Башкортостан |

0,606105 |

0,476183 |

0,52158 |

0,530603 |

4 |

10 |

6/5 |

|

Республика Марий Эл |

0,3472 |

0,393015 |

0,37677 |

0,386379 |

14 |

14 |

13/13 |

|

Республика Мордовия |

0,542264 |

0,505189 |

0,45674 |

0,463219 |

5 |

8 |

8/9 |

|

Республика Татарстан |

0,643976 |

0,722979 |

0,68818 |

0,684783 |

2 |

1 |

1/1 |

|

Удмуртская Республика |

0,485468 |

0,521245 |

0,45224 |

0,517041 |

9 |

6 |

9/7 |

|

Чувашская Республика |

0,500245 |

0,530915 |

0,42849 |

0,488272 |

7 |

5 |

10/8 |

|

Пермский край |

0,44911 |

0,415948 |

0,36571 |

0,368427 |

12 |

13 |

14/14 |

|

Кировская область |

0,492495 |

0,447225 |

0,40578 |

0,435168 |

8 |

12 |

12/12 |

|

Нижегородская область |

0,610465 |

0,644954 |

0,58288 |

0,600316 |

3 |

2 |

2/3 |

|

Оренбургская область |

0,399495 |

0,487204 |

0,42458 |

0,456922 |

13 |

9 |

11/10 |

|

Пензенская область |

0,534169 |

0,518581 |

0,52554 |

0,52675 |

6 |

7 |

4/6 |

|

Самарская область |

0,64608 |

0,533721 |

0,52253 |

0,438945 |

1 |

4 |

5/11 |

|

Саратовская область |

0,483457 |

0,592193 |

0,53365 |

0,566967 |

10 |

3 |

3/4 |

|

Ульяновская область |

0,477318 |

0,455981 |

0,50823 |

0,631412 |

11 |

11 |

7/2 |

Анализ полученных данных показывает, что часть регионов относительно стабильна или имеет незначительные колебания по индексу социальности, а часть имеет резкую восходящую либо нисходящую динамику по данному показателю. Например, Республика Башкортостан, как регион с нестабильной динамикой по индексу социальности региона. В Башкортостане отмечался наиболее заметный тем падения среди субъектов ПФО по индексу социальности региона в динамике в 20072016 гг. – с 4 на 10 место. Дальнейшая динамика республики по данному показателю характеризовалась положительным трендом. Ей удалось подняться с 10 на 5 место, на пять позиций. Однако, достигнуть первоначального ранга в десятилетнем периоде так и не удалось. Основную роль в установление данной тенденции на территории Башкортостана внесли: высокие показатели дифференциации доходов населения; низкие показатели расходов населения на здравоохранение; показатели травматизма на производстве. Динамику индекса социальности в сторону улучшения с 2018 г. определили тенденции роста показателей расходов населения на образование и здравоохранение. При этом, решающее значение в установлении невысоких темпов динамики республики по показателю социальности региона принадлежит показателю коэффициента фондов. Он по-прежнему остается на высоком уровне, ставя Башкортостан в число регионов-лидеров по показателям социальной дифференциации среди субъектов ПФО [11]. Очевидно, что в Республике Башкортостан это сопряжено с воздействием таких нелегитимных факторов неравенства как территориальные и отраслевые различия в заработной плате и доходах за равный труд на одинаковых рабочих местах. Действительно, проблема социальной дифферен- циации многофакторна. А Республика Башкортостан относится к числу регионов с ярко выраженной отраслевой структурой и сосредоточением на ее территории топливно-энергетического, машиностроительного и нефтеперерабатывающего комплексов. Это существенно дифференцирует оплату труда в данных отраслях от оплаты труда в иных отраслях бюджетной сферы.

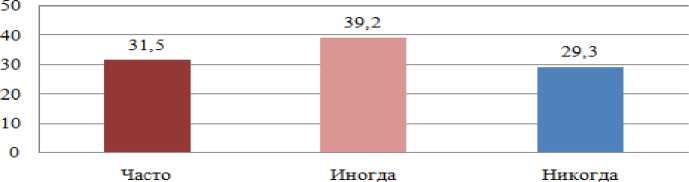

Высокая социальная дифференциация, как правило, сопряженная с высоким уровнем бедности и распространением низкого уровня зарплат, обуславливает проблемы в социально-трудовых отношениях. Кроме того, указанное выше обстоятельство вызывает остроту восприятия проблемы социального неравенства и способно снижать эффективность реализации трудового капитала. Традиционно в экономической и социальной теории производительность труда и уровень его удовлетворенностью [17] имеют прямую пропорциональную зависимость к уровню заработной платы и дохода. По материалам исследования, инициированного ООН, общеизвестен факт, что оплата труда должна оставаться не ниже 3 долларов в час, чтобы ни утратить своей мотивирующей функции. Следовательно, низкие доходы или неудовлетворенность уровнем зарплат сопряжены с отсутствием мотива- ции к повышению производительности труда. Данные, полученные в ходе исследования, проведенного Институтом социально-экономических исследований УФИЦ РАН в 2021 г. на территории Республики Башкортостан, позволили нам проследить насколько сегодня в условиях регионального развития формируемый уровень заработных плат способен выполнять свою мотивирующую функцию к повышению производительности труда. В ходе исследования подтверждено, что сегодня именно уровень оплаты труда, а особенно низкая его цена в бюджетных отраслях экономики в большинстве случаев остается основным фактором, мешающим или снижающим желание работников трудиться эффективнее. В ряду остальных факторов его выбрало большинство из опрошенных респондентов, работающих на предприятиях республики. Лишь 29,3% респондентов отметили, что данный фактор никогда не является для них препятствием к эффективному труду. Большинство же респондентов 70,7% в целом (31,5% респондентов выбрали градацию часто и 39,2% - иногда) отметили влияние на себя заработной платы как фактора и, в данном случае, с учетом личной неудовлетворенности ее уровнем, как антистимула к более эффективной трудовой деятельности (рис. 3).

Что мешает Вам работать эффективнее? Оплата труда

Рис. 3. Взаимосвязь оплаты труда и эффективности трудовой деятельности

Таким образом, территориальная и отраслевая дифференциация в оплате труда способна выступить одним из весомых факторов, препятствующих эффективной реализации накопленного трудового капитала.

В целом, апробированная методика позволяет обеспечить целенаправленный мо- ниторинг социальной ситуации, сочетать уровни стратегического и оперативного управления, контролирует наиболее существенные показатели социализации экономики с точки зрения повышения социальной ориентированности региональных экономических систем и развития трудового капитала.

Список литературы Социализация экономической системы региона и ее влияние на качество трудового капитала (на примере субъектов Приволжского федерального округа)

- Левашов В.К. Новая реальность: экономический кризис и выбор общества // Социологические исследования. - 2012. - № 12. - С. 14-22.

- Лубашев Е.А. Теоретические основы социального развития регионов // Приоритетные научные направления: от теории к практике. - 2013. - № 7. - С. 154-159.

- Гизатуллин Х.Н., Троицкий В.А. Концепция устойчивого развития: новая социально-экономическая парадигма // Общественные науки и современность. - 1998. - № 5. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// ecsocman.hse.ru (дата обращения: 14.09.2021).

- Уровень социального развития не является прямым следствием экономического роста. Рейтинг социального развития. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.retail.ru/articles/79549/Retail.ru (дата обращения: 31.01.2019)

- Мунтиян В.И. Экономический рост: проблемы и пути решения / Экономический рост в Российской Федерации: перспективы и пути обеспечения. - М.: Издание Государственной Думы, 2020. - С. 28-45.

- Шутаева Е.А. Социализация экономики как одна из ключевых составляющих мировой экономической трансформации // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». - 2014. - № 1. Т. 27 (66). - С. 186-194.

- Быченко Ю.Г., Логинова Л.В. Социализация экономики в России: проблемы и перспективы // Вестник Саратовского государственного технического университета. - 2009. -Т. 1. № 1 (37). - С. 262-272.

- Тонышева Л.Л., Трофимова Ю.В. Социализация экономики региона: оценка уровня развития и инструменты регулирования // Современные проблемы науки и образования. -2011. - № 6. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=4994 (дата обращения: 31.05.2021).

- Юдичев А.А. Трудовой капитал и его воспроизводство // Транспортное дело России. - 2009. - № 12. - С. 45-47.

- Глазьев С.Ю., Локосов В.В. Оценка предельно-критических значений показателей состояния Российского общества и их использование в управлении социально-экономическим развитием. // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2012. - № 4 (22). - С. 22-41.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Стат. сб. / Росстат. -М., 2020. - 1242 с.

- Каримов А.Г. Проблема бедности работающего населения как фактор поляризации экономического пространства разноуровневых территорий // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 9-2 (86). - С. 857-860.

- Зубаревич Н.В. Социальное пространство России // Отечественные записки. - 2008. - № 5. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://polit.ru/article/2009/04/13/socprostranstvo/ (дата обращения: 01.06.2021 г.)

- Малкина М.Ю. Социальное благополучие регионов Российской Федерации // Экономика региона. - 2017. - Т. 13, Вып. 1. - С. 49-62.

- Биглова Г.Ф., Имаева Л.М., Свинухова Ю.Н. Многокритериальная оценка социализации региональной экономической системы // Социализация экономики как фактор социального развития региона. Колл. монография / Под общей редакцией Ф.С. Файзуллина. -Уфа: ИСЭИ УФИЦ РАН, 2019. - С. 204-210.

- Свинухова Ю.Н. Обоснование приоритетов социального развития территорий (на примере субъектов Приволжского федерального округа) // Урбанистика. - 2020. -№ 4. - С. 79-98.

- Ишмуратова Д.Ф. Оценка удовлетворенности трудом в контексте реализации человеческого капитала // Известия Уфимского научного центра РАН. - 2019. - № 3. - С. 6973.