Социальная активность нетрудоспособных в городском социокультурном пространстве как фактор продолжительности жизни

Автор: Пак Т.И.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется влияние социокультурного фактора на продолжительность жизни нетрудоспособного населения столичного мегаполиса. Анализ опирается на результаты социологического исследования, проводимого на протяжении 2018-2022 гг. в два этапа: до пандемии COVID-19 и во время нее. Статья раскрывает авторскую интерпретацию категории «нетрудоспособное население», его структуру, специфику досугового поведения во время вынужденной социальной изоляции и самоизоляции, социально-психологический настрой, обусловленный действием пандемии как экстремального фактора продолжительности жизни. Досуговое поведение нетрудоспособных исследуется как отражение влияния социокультурного фактора в экстремальных социальных условиях развития пандемии и ее перехода в более спокойные условия обычного режима городской жизни. Именно в ходе данного процесса и замерялось действие социокультурного фактора во всем многообразии его форм воздействия на продолжительность жизни нетрудоспособных - при переходе из режима социальной изоляции в интеграцию в различные сферы городской жизни.

Досуг, продолжительность жизни, социокультурный фактор, нетрудоспособное население, инвалиды, пенсионеры, жизнедеятельность, посильная трудовая занятость, досуговое поведение, свободное время

Короткий адрес: https://sciup.org/149145489

IDR: 149145489 | УДК: 316.334.56 | DOI: 10.24158/tipor.2024.6.8

Текст научной статьи Социальная активность нетрудоспособных в городском социокультурном пространстве как фактор продолжительности жизни

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,

Актуальность исследования . После завершения в России экстремальной фазы пандемии ковид перешел в форму регулярного простудного заболевания, хотя и не исчерпал угрозу жизни. Особенно это касается людей с ослабленным здоровьем, среди которых нетрудоспособная часть москвичей составляет 3,042 млн чел. из более чем 11 млн населения столичного мегаполиса.

В исследовании изучено влияние 13 факторов, являющихся детерминантой продолжительности жизни нетрудоспособных. В данной статье рассматривается действие одного из них – социокультурного фактора, который анализируется с позиций как объективного действия, так и субъективного. Разница между ними состоит в том, что как объективный фактор он дает характеристику состоянию городской среды с точки зрения ее социокультурного насыщения (наличия домов культуры, театров, кинотеатров). С точки зрения действия субъективного фактора анализируются уровень интеграции нетрудоспособных в городскую социокультурную среду, регулярность (частота) посещения различных социокультурных, спортивных, креативных, городских площадок (организаций), степень их влияния на взгляды, позиции, оценки нетрудоспособных, а также отношение респондентов к качеству работы указанных учреждений культуры и спорта.

Все отмеченные культурные, спортивные организации образуют досуговое пространство города, которым могут пользоваться нетрудоспособные (и пенсионеры, и инвалиды). Результаты эмпирического исследования отражают то, в какой мере регулярность пользования ресурсами данных учреждений влияет на состояние здоровья, уровень оптимизма, способные улучшить здоровье нетрудоспособных и таким образом продлить их жизнь. Так или иначе, действия субъективных факторов раскрывают особенности влияния городской социокультурной среды, ее досугового пространства на состояние здоровья личности.

Целью социологического исследования является изучение различных форм досугового времяпрепровождения, воздействующих на состояние здоровья нетрудоспособных москвичей и возможность поддерживать его. Предмет – досуговое поведение нетрудоспособных. Важное значение среди задач исследования имело определение степени социальной значимости досуговых объектов социокультурной среды. Социальный объект исследования – нетрудоспособное население столичного мегаполиса.

Нетрудоспособное население (категория, которая введена в исследование как ведущая характеристика объекта социологического изучения) – общность собирательная. Ее составляют как инвалиды (в том числе пенсионного возраста), так и пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых. В совокупности эта категория как нетрудоспособная часть населения столицы составляет 3,042 млн чел. С позиции социального портрета ее составляют работающие и неработающие пенсионеры, инвалиды I–III групп, мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, проживающие в Москве. Нетрудоспособные граждане относятся к группе социально уязвимого населения, особенно в рамках экстремальных для жизни людей условий.

Продолжительность жизни населения мегаполиса, в том числе нетрудоспособного, обусловливает ряд факторов объективного и субъективного характера, по-разному влияющих на условия жизни и ее продолжительность (Моисеева, Троицкая, 2019). С этой точки зрения одной из задач исследования являлось определение социальной значимости факторов, воздействующих на продолжительность жизни.

Социальная значимость отражает связь продолжительности жизни и силы влияния на нее тех или иных факторов. По интенсивности она может быть от очень высокой до практически нулевой. Поэтому в исследовании эмпирическим путем была измерена социальная значимость как объективных факторов, так и субъективных, которые отражали представление нетрудоспособного населения о воздействии демографической политики на продолжительность жизни и о содержании самой демографической политики в мегаполисе. При этом эмпирические показатели измерения дифференцированы по структуре инклюзивной общности нетрудоспособного населения, в которой две статусные группы: традиционно инклюзивная (инвалиды пенсионного возраста трех групп инвалидности) и новоинклюзивная (пенсионеры, вышедшие на пенсию и не имеющие трудовой занятости, – «нетрудоспособные»). Кроме того, эмпирические параметры дифференцированы по группам пенсионеров, продолжающих осуществлять трудовую деятельность («работающих пенсионеров»), и пенсионеров, не работающих после выхода на пенсию.

В экстремальных социальных условиях, вызванных пандемией COVID-19, тесно переплелось воздействие двух сильнейших факторов – социокультурного и социомедицинского . В основе последнего лежит состояние здоровья, которое и обусловливает продолжительность жизни человека.

Процесс развития ковидной пандемии отразил ее влияние как объективного экстремального фактора, который усугублялся непривычной для горожан в мегаполисной среде социальной изоляцией населения от стандартных возможностей использования богатой городской социокультурной среды для жизни и деятельности. Экстремальные условия вынудили управленческие органы принципиально перестроить социокультурное пространство, чтобы создаваемая соци- альная среда смогла выполнить важную социальную функцию – антистрессовую. Во время пандемии с ее экстремальными условиями жизнедеятельности не только нетрудоспособных граждан, но и других групп населения эта функция должна была отвечать за выведение человека, оказавшегося изолированным от регулярного общения (межличностного, коммуникативного), из состояния депрессии, одиночества и риска суицидальности.

Далеко не все горожане готовы и способны отказаться от регулярных социокультурных контактов, реализуемых посредством посещения театров, концертных залов, выставок, кинотеатров и т. д. Еще сильнее эти вынужденные ограничения коммуникативной среды испытывали на себе москвичи, которые в силу своего состояния здоровья уже имели немало ограничений (Пак, 2021; Силласте, 2020).

Данная дифференциация прослеживалась в результатах второго этапа авторского социологического исследования «Влияние пандемии на жизнедеятельность и продолжительность жизни нетрудоспособного населения»1. Как показало исследование, действие экстремального фактора (в форме пандемии COVID-19) привело к необычному изменению соотношения между рабочим и свободным временем, трудовой занятостью и досугом. С подобным нестандартным явлением до сих пор общество не сталкивалось. Практически для каждой семьи (в том числе нетрудоспособных) возникла вынужденная задача переформатировать свое личное досуговое пространство с учетом кардинального изменения соотношения рабочего (производственного) и свободного (досугового) времени.

Результаты исследования показали, что нетрудоспособные москвичи по-разному использовали вынужденное увеличение объемов свободного времени. Здесь просматривается зависимость свойств и характеристик культурной жизни города от интенсивности, многообразия и степени включенности мегаполиса как в общероссийские культурные процессы, так и в общемировые.

Социология досуга опирается на теорию социально-культурной, культурно-досуговой деятельности и социальную педагогику. Эта отрасль изучает поведение людей в досуговое время и в досуговом пространстве2.

Согласно теории досуга существуют два важных принципа его развития личностью. Один из них – принцип всеобщности и доступности – означает создание возможности приобщения, вовлеченности населения в сферу деятельности досуговых учреждений для удовлетворения досуговых запросов и интересов человека. Этот принцип призваны реализовывать государственные (бюджетные) и коммерческие службы формирования и управления досуговой городской сферой.

Второй принцип – принцип самодеятельности – реализуется на разных уровнях: от группового (семейного) до любительского объединения и массового праздника. В условиях пандемической социальной изоляции именно второй принцип имел широкое распространение, так как исходил из развития индивидуальной и семейно-групповой самодеятельности населения различных социальных групп, мало зависимой в то время от уровня доходов, поскольку не только были перекрыты каналы перемещения граждан за пределы своей страны, но и действовали ограничения на внутристрановое (межрегиональное) перемещение в целях безопасности.

Принцип самодеятельности, основанный на личной инициативе и индивидуально-групповом отборе форм досуга, позволил нетрудоспособным москвичам использовать как минимум 17 видов досугового времяпрепровождения в бытовых домашних условиях. При этом активность включенности в виды досуга имела свои особенности и различия среди пенсионеров и инвалидов. Они состояли прежде всего в реализации социальных функций и форм активности.

Следует отметить, что категории «свободное время» и «досуг» – понятия неравнозначные. Согласно определению Ж. Дюмазедье, досуг есть «совокупность занятий, которым личность может предаваться по доброй воле, чтобы отдыхать, развлекаться, развивать свою информированность или образование» (1993: 85). В социологии досуг рассматривается как свободное время, организованное в какие-либо виды деятельности. Иначе говоря, досуг – это время, которое остается у человека после выполнения обязательных дел. Учитывая, что нетрудоспособные москвичи обладают большим запасом свободного времени, далеко не всегда крепким здоровьем, а также проживают в городе, который способен предложить разнообразные формы проведения досуга, в исследовании ставилась задача изучения форм досуга нетрудоспособных жителей столицы.

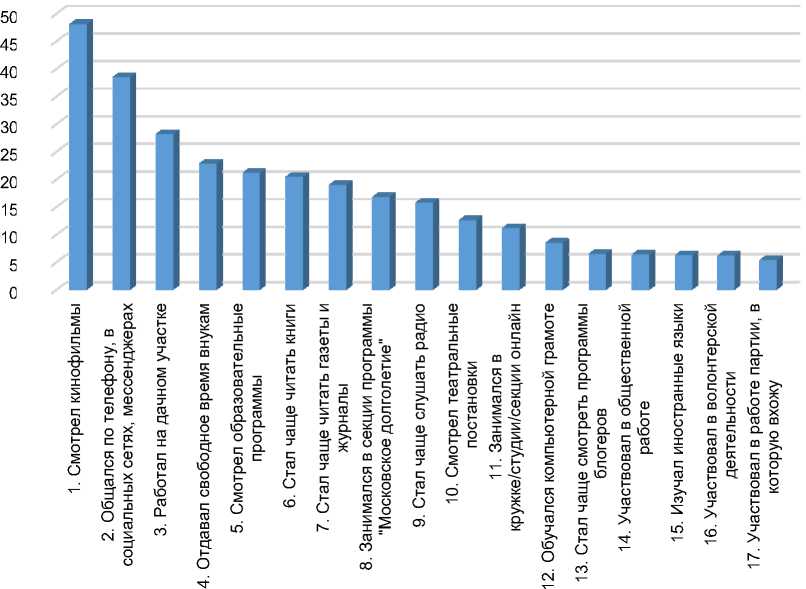

Досуговое пространство было сегментировано на 17 видовых зон возможной организации свободного времени в зависимости от степени активности и потребностей в самореализации человека, построена шкала «времяпрепровождение нетрудоспособных во время пандемии». Про-диагностированы 17 различных форм досугового времяпрепровождения, которыми пользова- лись нетрудоспособные граждане в узких рамках домашнего пространства во время вынужденной пандемической изоляции (рисунок 1). Представленная иерархия досуговых форм имеет разную интенсивность обращения к ним пенсионеров и инвалидов.

Рисунок 1 – Иерархия форм досугового времяпрепровождения нетрудоспособных москвичей во время вынужденной пандемической изоляции1, %

Figure 1 – Hierarchy of Forms of Leisure Pastime of Disabled Muscovites during Forced Pandemic Isolation, %

По данным исследования группу приоритетных показателей досугового времяпрепровождения составили три вида: активная, пассивная, онлайн. При этом наиболее востребованной среди нетрудоспособных являлась коммуникативная функция. Она отражает потребность общения с близкими, в силу ковида изолированными в домашних условиях. Среди форм, реализующих эту функцию, были актуальны следующие инфоканалы: мобильный и городской телефон, мессенджеры и социальные сети, которые активно использовали 39 % респондентов, причем в равной степени как пенсионеры, так и инвалиды.

К группе пассивных форм досуга можно отнести пять видов: просмотр кинофильмов (48,0 % респондентов), образовательных программ (21,0), прослушивание радиопередач (15,8), просмотр театральных постановок (12,6), программ блогеров (6,5 %). Формы пассивного досуга отражают созерцательный вид деятельности, не требующей активного включения в нее со стороны пенсионеров и инвалидов. Пассивная форма досуга в большей мере характерна для инвалидов.

Наиболее активные формы рекреационного досуга нетрудоспособных – это работа на дачных участках, куда выехали многие пенсионеры во избежание заражения в городской среде. Учитывая, что это форма физической работы, неудивительно, что к ней прибегали чаще всего пенсионеры (в каждом третьем случае). Для них другой формой рекреационного досуга являлось общение с внуками (23 %).

По результатам исследования выделены восемь наиболее распространенных социальных функций досуга нетрудоспособных москвичей: развивающая, коммуникативная, рекреационная, познавательная, терапевтическая, культурно-творческая (креативная), общественно полезная, общественно-политическая. Именно эти функции воплотились в 17 видах досуговой деятельности, активно реализуемых нетрудоспособными гражданами (пенсионерами и инвалидами). При этом максимально широко развиты три из них: развивающая, коммуникативная и рекреационная .

Каждый из 17 видов досуга отличается уровнем активности и социально-демографическими характеристиками респондентов. В таблице 1 рассмотрены некоторые из них.

1 Все рисунки и таблицы в статье разработаны автором.

Таблица 1 – Социальная база досуговой активности нетрудоспособных москвичей, % опрошенных

Table 1 – Social Base of Leisure Activity of Disabled Muscovites, % of Respondents

|

Вид досуга |

о L. ф СО |

Пенсионеры |

Инвалиды (группа) |

Пол |

Возраст, лет 1 |

||||||||

|

ф S и ф i-о ю ф О. |

Ф S и 2 ф i-о ю ф О. Ф X |

— |

= |

= |

й г |

X ф |

о CD lA ID |

ID 1 О CD |

О CD |

Ю 1 О |

ф 3 CQ Q |

||

|

Обучался компьютерной грамоте |

8,5 |

5,9 |

16,4 |

8,1 |

12,5 |

4,0 |

8,1 |

10,9 |

7,4 |

8,0 |

10,4 |

6,5 |

11,8 |

|

Стал чаще смотреть программы блогеров |

6,5 |

5,1 |

14,2 |

4,4 |

10,4 |

4,7 |

6,7 |

8,4 |

5,7 |

9,0 |

8,7 |

5,5 |

6,5 |

Исследование показало, что группа, которая посвящала свободное время внукам (22,9 %), – это преимущественно (26,2) неработающие пенсионеры, в той же мере – инвалиды I группы (26,2), чаще всего мужчины (29,2), реже (каждый четвертый) – женщины (25,9 %). Наиболее активно использовали эту форму досуга нетрудоспособные в возрасте от 60 до 75 лет (29,0–26,6 %).

Сегодня Москва в своей социокультурной сфере и досуговом пространстве имеет 23,8 тыс. спортивных зон, в том числе 1,3 тыс. бассейнов, 10,6 тыс. открытых спортивных площадок и тренажерных городков, 1,2 тыс. футбольных полей, манежей и площадок, 88 крытых всесезонных катков, 7,3 тыс. спортивных и тренажерных залов, 611 теннисных кортов и залов, 821 легкоатлетическую и беговую дорожки общей протяженностью 221 км, 389 лыжных трасс общей протяженностью 595 км1. Это та материальная база, которой сегодня обладает столица для вовлечения населения в сферу досуга и развлечений.

Таблица 2 – Занятия спортом нетрудоспособных москвичей в 2022 г., % опрошенных

Table 2 – Sports Activities of Disabled Muscovites in 2022, % of Respondents

|

Показатель измерения |

Всего |

Пол |

Занятость |

Социальная группа |

|||

|

жен. |

муж. |

работающие |

неработающие |

инвалиды |

пенсионеры |

||

|

Каждый день |

6,7 |

6,7 |

6,5 |

2,5 |

9,1 |

8,2 |

5,6 |

|

Несколько раз в неделю |

14,9 |

12,0 |

16,5 |

15,1 |

15,9 |

14,3 |

15,1 |

|

Раз в неделю |

11,9 |

11,5 |

12,2 |

14,1 |

9,4 |

11,5 |

12,6 |

|

Редко (раз в месяц) |

25,5 |

31,6 |

22,4 |

30,7 |

21,8 |

20,9 |

28,0 |

|

Совсем не занимаюсь |

41,0 |

38,3 |

42,4 |

37,1 |

43,8 |

45,1 |

38,7 |

При этом необходимо отметить, что социокультурный фактор может проявляться в пренебрежении собственным здоровьем, несмотря на то что такой подход признается негативным каждым третьим респондентом, особенно инвалидами II группы (39 %). Он играет важную роль в жизнедеятельности нетрудоспособных граждан столичного мегаполиса. Это тоже ресурс развития активности и продолжительности жизни.

Список литературы Социальная активность нетрудоспособных в городском социокультурном пространстве как фактор продолжительности жизни

- Дюмазедье Ж. На пути к цивилизации досуга // Вестник Московского университета. Сер. 12: Социально-политические исследования. 1993. № 1. С. 83-88.

- Моисеева Д.Ю., Троицкая И.А. Социально-экономические детерминанты здоровья // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2019. Т. 5, № 3. С. 42-59. DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-3-42-59 EDN: ZTLPIW

- Пак Т.И. Жизнедеятельность нетрудоспособного населения столичного мегаполиса в условиях пандемии // Известия Юго-Западного государственного университета. Сер.: Экономика. Социология. Менеджмент. 2021. Т. 11, № 5. С. 279-290. DOI: 10.21869/2223-1552-2021-11-5-279-290 EDN: MOQTII

- Силласте Г.Г. Витостратификация населения мегаполиса и социальные ресурсы увеличения продолжительности его жизни // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 2020. № 1 (57). С. 37-41. EDN: YJRMPU