Социальная активность студенческой молодежи на примере Ярославской области: результаты исследования

Автор: Палачева Ю.А.

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социология и социальные технологии

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

В Российской Федерации уделяется большое внимание формированию молодежной политики. Происходит усиление нормативно-правовой базы, в высших образовательных организациях ввели должность проректора по молодежной политике и воспитательной работе, который организует процессы включения студентов в разнообразные формы социальной активности. Авторы статьи рассматривают разные проекты и мероприятия, в которых могут принимать участие современные студенты. В статье представлены результаты социологического исследования, направленного на выявление структуры социальной активности, специфики практик, в которых могут принимать участие студенты высших образовательных организаций, мотивации студентов. Фактором социальной активности является информированность о проектах, результатом – роль, которую выбирает студент (участника или организатора), реализуя социальные практики участия. Эмпирической базой выступили результаты социологического исследования, которое было проведено методом онлайн-опроса (выборка многоступенчатая, квотная, объем выборки (n) – 915 человек). Опрошены респонденты от 17 до 23 лет, это студенты разных курсов социально-гуманитарных, технических, естественно-научных и творческих направлений подготовки бакалавриата и специалитета из 11 высших образовательных организаций Ярославской области. В рамках онлайн-опроса респондентам предлагалось оценить свою информированность и отметить форму участия в проектах современной студенческой среды: внутривузовских мероприятиях, научных конференциях и семинарах, форумах Федерального агентства по делам молодежи, Всероссийском студенческом проекте «Твой ход». По результатам исследования было выявлено, что информированность, готовность принимать участие в мероприятиях и проектах, причины неучастия и мотивация к участию зависят от направления подготовки, на котором студенты обучаются, и также, что студентки более активны, чем студенты.

Молодежь, студенческая молодежь, социальная активность, социальное участие, молодежная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/149149473

IDR: 149149473 | УДК: 316.3 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2025.2.9

Текст научной статьи Социальная активность студенческой молодежи на примере Ярославской области: результаты исследования

DOI:

Цитирование. Палачева Ю. А. Социальная активность студенческой молодежи на примере Ярославской области: результаты исследования // Logos et Praxis. – 2025. – Т. 24, № 2. – С. 87–97. – DOI: 10.15688/

В современной России большое внимание уделяется реализации молодежной политики. Происходит развитие нормативно-правового поля отрасли [Федеральный закон от 28.12.2024 № 550-ФЗ... web; Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2024... web], с 2025 г. начал действовать национальный проект «Молодежь и дети» [Национальный проект «Молодежь и дети»... web]. Активно ведется работа со студенческой молодежью в высших образовательных организациях. В 2020 г., когда в университетской среде была введена в штатное расписание должность проректора по молодежной политике и воспитательной работе, во всех высших образовательных организациях появились специалисты, ответственные за внеучебную работу со студентами [Разуваева, Нефедова... web].

Важность поддержки инициатив молодежи подчеркивают, как граждане России (по данным ВЦИОМ, 82 % россиян убеждены, что власти должны поддерживать инициативы молодежи [Общественная активность молодежи... web]), так и Президент страны В.В. Путин, который поддержал идею активнее вовлекать студентов в социально значимые проекты [Путин поддержал… web].

По мнению авторов, одной из ключевых проблем при организации воспитательной работы и молодежной политики на базе высших образовательных организаций являются сложности в организации информирования о региональных и федеральных программах студентов вузов, а также отсутствие комплексной аналитики, которая включала бы в себя разные формы социальной активности. Данное исследование является попыткой представить комплексную картину социальной активности в вузах, включая актуальные мероприятия и программы отрасли. Отдельно отметим, что мероприятия, которые представлены в онлайн-опросе, входят в индекс эффективности воспитательной деятельности в вузах [Всероссийский студенческий проект… web].

Таким образом, целью исследования будет являться выявление структуры социальных практик, в которых могут принимать участие студенты высших образовательных организаций. Задачами исследования станут определение внутренних и внешних факторов, которые оказывают влияние на мотивацию к участию и становятся причинами неучастия в разных формах социальной активности.

Обзор литературы

Анализируя зарубежные исследования, направленные на изучение социальной активности студенческой молодежи, было выявлено, что в большинстве источников используется термин «просоциальная деятельность», который понимается как некая деятельность, направленная на вовлечение молодежи в формы социальной активности. В зарубежных исследованиях рассматривается просоциальное поведение как фактор академической успеваемости [Getahun 2023], просоциального «заражения» молодежи, которые копируют поведение социально-активных сверстников [Kim et al. 2024; Wegemer 2022], последствия просоциальной деятельности [Xiong et al. 2023].

Авторами была исследована российская теоретическая база посвященная социальной активности студенческой молодежи [Зубок 2020; Пилипенко 2021], а также особенностям реализации молодежной политики в стране [Гречихин 2021; Осипова 2020; Ростовская, Васильева 2023]. Данные работы способствовали выявлению факторов, влияющих на социальную активность студентов. Значимыми для данного исследования будут являться работы социологов и педагогов, в рамках которых авторы рассматривали социальную активность как участие в общественном деле, в социальных практиках, результат которых направлен на общественное благо. Среди таких исследователей стоит отметить работы российских ученых: Л.С. Жгун, В.Н. Мордкович, Д.В. Кротов, В.В. Орлова [Жгун web; Мордкович 1986; Кротов 2009; Орлова 2019]. Социальная активность в вышеуказанных работах часто понимается как деятельность, связанная с решением общественных задач, обладающих просоциальной ценностью.

Отметим, что социальная активность студентов высших образовательных организациях зачастую представлена исключительно деятельностью в рамках волонтерских организаций [Ковров, Гафиатулина, Биловус 2022; Певная и др. 2022]. Настоящая работа направлена на формирование комплексного представления о формах социальной активности в высших образовательных организациях. Теоретическая и эмпирическая операционали-зация понятия «социальная активность», позволили выделить следующие индикаторы: информированность о мероприятии или проекте, при этом важно определить, сам студент ищет или случайно получает информацию; интенсивность участия в проектах; задачи, реализуемые в процессе социального участия и практики (волонтер, организатор события и др.).

Методология исследования основывается на принципе «дуальности структуры» Э. Гидденса, признании важной роли социального субъекта (индивидов, общественных групп, движений) в преобразовании социальных структур. Под дуальностью структуры необходимо рассматривать процесс структурации современной молодежной политики, которая, с одной стороны, формируется высшими образовательными организациями, учреждениями молодежной политики и общественными организациями, с другой – сами студенты, яв- ляясь частью консультационных, наблюдательных органов при вышеуказанных институтах, организуя мероприятия и проекты, оказывают значимое влияние на структуру, задачи и реализацию молодежной политики. Институты дают студентам материальные и нематериальные ресурсы на осуществление инициатив, формируют систему мотивации и в то же время преобразуются в результате социальной активности студенческой молодежи.

Методика исследования

В исследовании были отобраны 11 высших образовательных организаций Ярославской области, 10 из которых расположены на территории города Ярославля, а один находится в городе Рыбинск. Выборка исследования – многоступенчатая, квотная ( n = 915). Квоты заданы типом образовательного учреждения, направлением подготовки, долей студентов мужского и женского пола, курсом обучения.

Отметим, что большинство респондентов являются студентами крупных высших образовательных организаций с контингентом от 3 000 до 7 500 человек всех форм обучения. Всего 30,9 % респондентов обучаются в университетах, где общее количество студентов составляет менее 3 000 человек.

В настоящем исследовании приняли участие студенты разных направлений подготовки: естественно-научных, социально-гуманитарных, технических, творческих. Для удобства обработки направления были объединены в две группы: социально-гуманитарные и творческие направления, технические и естественно-научные направления.

Возрастной диапазон опрошенных составляет от 17 до 23 лет. Среди респондентов практически равная доля мужчин и женщин. Более 62 % студентов не работает, иногда подрабатывают 21 % из числа опрошенных, работают на постоянной основе 16,5 %.

Информированность и участие: мероприятия высшей образовательной организации

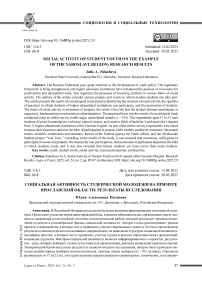

По результатам проведенного исследования выявлено, что 87,7 % из числа опрошенных респондентов знают о внеучебных мероп- риятиях своей образовательной организации (студенческая весна, мероприятия для первых курсов и т. д.). Принимали участие в событиях – 40,8 %, выступали в роли волонтеров или организаторов – 9,1 %. Уровень информированности значительно выше среди девушек: не знают о подобных проектах 7,1 % девушек, 21 % юношей. Девушки чаще принимают участие в мероприятиях, более охотно становятся волонтерами или организаторами событий (10,8 % – девушки, 6 % – юноши).

Для организации воспитательной работы и молодежной политики внутри образовательных организаций важно, как соотносится участие в мероприятиях университета с направлением подготовки. В рамках настоящего исследования респондентам предлагалось из перечисленных видов социальной активности отметить те, в которых они принимали участие за последний календарный год.

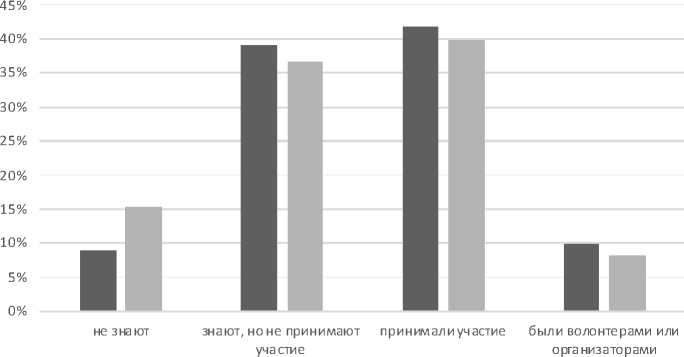

Обратим внимание, что лучше информированы о мероприятиях своей образовательной организации студенты социально-гуманитарных и творческих направлений, они же чаще берут на себя роль волонтеров и организаторов события (рис. 1). Сегодня образовательная программа не включает обязательное участие в научных мероприятиях для успешного завершения бакалавриата или специалитета. Потому в рамках исследования участие студентов в научных конференциях и семинарах рассматривалось как одна из форм социаль- ной активности: 16,8 % не знают о научных мероприятиях, проходящих в вузе; принимали участие в научных конференциях 31,9 %; менее всего информированы о научной работе первокурсники (см. рис. 2). Интересно, что девушки лучше информированы о возможностях принимать участие в научных мероприятиях: не знают о подобных мероприятиях 14,1 % девушек и 21 % юношей. В то же время информированные студенты активно принимают участие в научных конференциях, несмотря на социально-демографические различия.

Студенты социально-гуманитарных и творческих направлений лучше информированы о возможностях участия в научных конференциях и семинарах: не знают о такой возможности 15,5 % социально-гуманитарных и творческих направлений подготовки и 17,9 % студентов технических и естественно-научных направлений. Принимали участие в данных мероприятиях 29,2 % опрошенных студентов из числа социально-гуманитарных и творческих направлений подготовки, а также 29,6 % из числа технических и естественнонаучных направлений.

Информированность и участие: мероприятия молодежной политики

Анализируя социальную активность студентов на базе высших образовательных организаций, необходимо отдельно рассмотреть реализацию Всероссийского студенческого проекта «Твой

■социально-гуманитарные и творческие направления

■технические и естественно-научные направления

Рис. 1. Участие студентов разных направлений в мероприятиях высших образовательных организаций

ход», который поддерживается Федеральным агентством по делам молодежи, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В рамках данного проекта не только проходит конкурсная программа, которая направлена на формирование социальной активности, проект является основой формирования рейтинга эффективности воспитательной деятельности внутри высших образовательных организаций. Отметим, что по итогам 2024 г. высшие образовательные организации Ярославской области не вошли в топ-50 [Всероссийский студенческий проект… web].

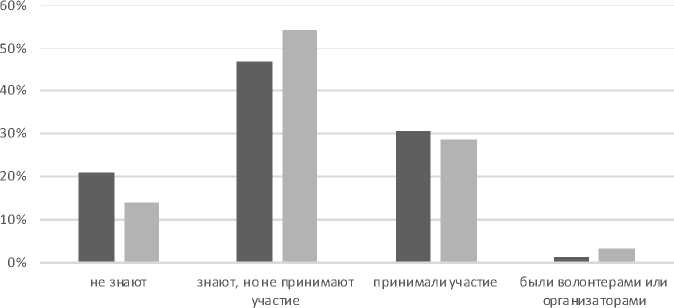

Не слышали о проекте 45,7 % из числа опрошенных респондентов, 46,4 % знают о проекте, но никогда не принимали в нем уча- стие. Всего 7,9 % респондентов становились участниками проекта. Девушки лучше информированы о возможности принимать участие в проекте. Интересный результат был получен при анализе информированности респондентов, в зависимости от направления подготовки, на котором они обучаются (рис. 3).

Несмотря на то что студенты социальногуманитарных и творческих направлений лучше информированы о проекте, студенты технических и естественно-научных специальностей чаще принимают участие в проекте, в том числе как волонтеры (9,4 %). Среди социально-гуманитарных и творческих направлений этот процент равен 6,1 %.

■ юноши ■девушки

Рис. 2. Участие в научных конференциях юношей и девушек

■социально-гуманитарные и творческие направления

■технические иестествеено-научные направления

Рис. 3. Участие студентов разных направлений в проекте «Твой ход»

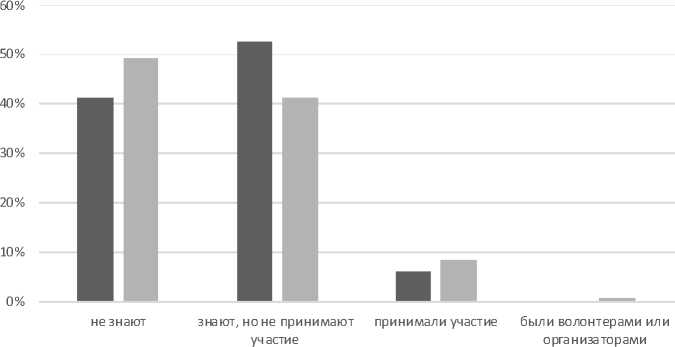

Сегодня у студентов высших образовательных организаций есть множество возможностей для участия в других федеральных проектах, форумах Росмолодежи, которые направлены на профессиональное развитие, а также вовлечение в социально одобряемую деятельность. По результатам исследования 53,7 % среди опрошенных никогда не слышали о подобных событиях, 38,6 % знают о возможности, но никогда не принимали участие, были непосредственными участниками, волонтерами или организаторами 7,7 %. Девушки лучше, чем юноши информированы о возможности участия в подобных проектах: о такой возможности не знают 61,9 % юношей и 48,3 % девушек. В то же время девушки и юноши в равной степени принимали участие в подобных событиях (6,5 % – девушки, 5,8 % – юноши), становились волонтерами или организаторами (1,8 % – девушки, 1,1 % – юноши).

Студенты социально-гуманитарных и творческих направлений лучше информированы о возможностях участия в формах: не знают о такой возможности 65,3 % студентов технических и естественно-научных направлений, 40,2 % – социально-гуманитарных и творческих направлений подготовки. Принимали участие – 8,2 % студентов социально-гуманитарных и творческих направлений подготовки, 4,9 % – естественных и технических.

Причины неучастия и мотивация к участию в разных формах социальной активности

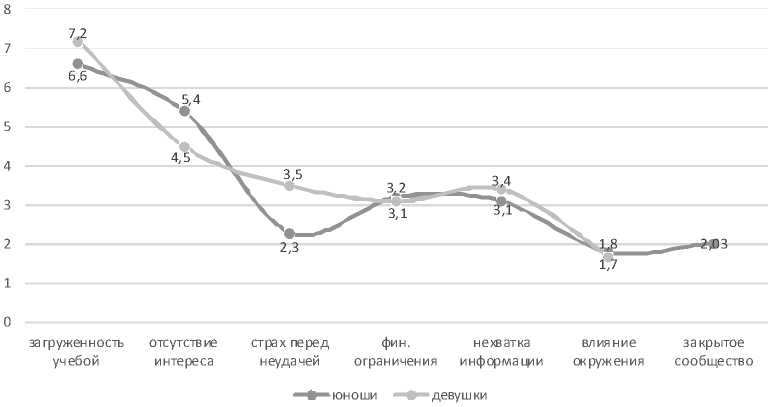

Респондентам были заданы вопросы, в которых предлагалось оценить по шкале от 1 до 10 причины неучастия в различных формах социальной активности, где 1 – это неактуальная причина, а 10 – это оченьзначимая причина неучастия. Предлагались следующие варианты: «загруженность учебой», «отсутствие интереса к предлагаемым формам социальной активности», «страх перед неудачей», «нехватка информации», «финансовые ограничения», «закрытое сообщество активистов» и «влияние окружения». Результаты опроса представлены на рисунке 4.

Среди юношей и девушек наиболее явные отличия выявлены по индикаторам «отсутствие интереса» и «страх перед неудачей». «Отсутствие интереса» более актуальная причина для юношей, а «страх перед неудачей», напротив, актуальнее для девушек.

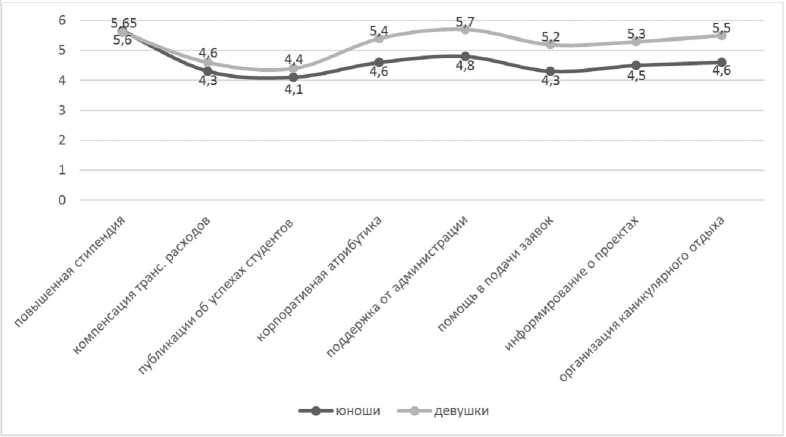

Студентам предлагалось оценить различные формы мотивации (использовалась шкала, в которой 1 – это неактуальная форма мотивации к участию в социальной активности, а 10 – очень актуальная форма): «повышенные стипендии», «поддержка участия в проектах от администрации вуза», «получение корпоративной атрибутики», «информирование

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Причины неучастия студентов в социальной активности» в зависимости от пола

о проектах», «организация каникулярного отдыха», «помощь в подаче заявок», «компенсации транспортных расходов», «публикации об успехах, студентов на интернет-ресурсах вуза». На Рисунке 5 представлены результаты оценки данных форм мотивации среди юношей и девушек.

Выявлено, что для юношей наиболее важна материальная поддержка активности – повышенная стипендия (5,6), остальные формы мотивации для них являются менее важными. Девушек же больше всего мотивирует «поддержка от администрации» (5,7), «повышенная стипендия» (5,65) и в целом их результаты выше. Таким образом, юношей мотиви- ровать к социальной активности сложнее, чем девушек.

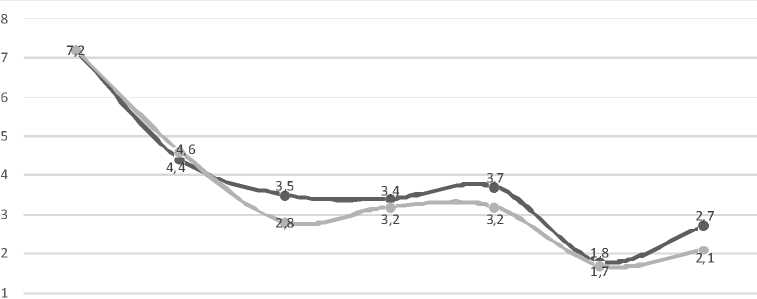

Для формирования комплексного понимания причин неучастия в различных формах социальной активности авторами представлены распределения причин неучастия в зависимости от направления подготовки (рис. 6).

Наиболее актуальной причиной неучастия для студентов всех направлений подготовки является загруженность учебой (7,2). Наименее актуальной причиной неучастия для современных студентов становится влияние окружения (1,9). Интересно, что в большинстве показателей среднее значение является схожим для всех направлений подготовки.

Рис. 5. Мотивация к участию в социальной активности среди юношей и девушек

о загруженность отсутствие страхперед фин. нехватка влияние закрытое учебой интереса неудачей ограничения информации окружения сообщество

—•—социально-гуманитарные и творческие

-4-технические и естественно-научные

Рис. 6. Причины неучастия среди студентов в разных формах социальной активности

Исключением становится индикатор «страх перед неудачей», показатель которого выше у студентов социально-гуманитарных и творческих направлений.

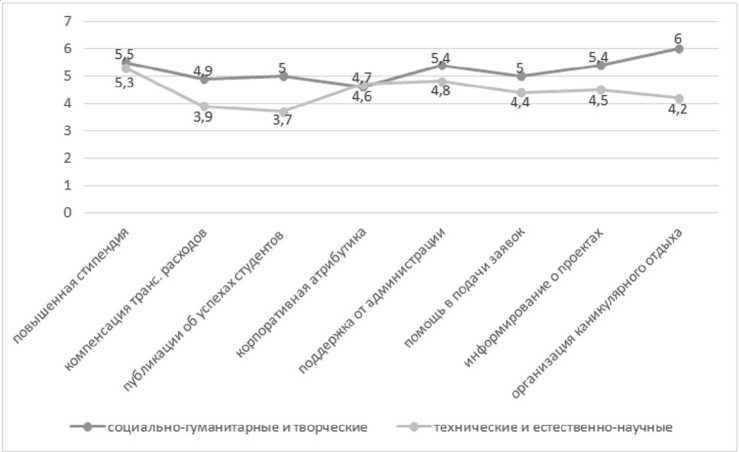

На рисунке 7 представлены результаты исследования особенностей мотивации студентов разных направлений подготовки.

Обратим внимание, что результаты оценок респондентов по индикаторам «повышенная стипендия» и «корпоративная атрибутика» наиболее согласованы. Остальные же формы мотивации имеют ощутимые различия. Так, например, индикатор «публикации об успехах студентов на ресурсах университета» для студентов социально-гуманитарных и творческих направлений является важной формой мотивации (5), тогда как среди технических и естественно-научных направлений подготовки данный индикатор имеет значение 3,7. Наибольшие различия получены по индикатору «организация каникулярного отдыха» – у творческих и социально-гуманитарных направлений подготовки средний показатель 6, у технических и естественно-научных направлений – 4,2.

Заключение

В рамках настоящего исследования авторы описывали социальную активность студенческой молодежи через участие и неучастие в мероприятиях: внутривузовских мероприятиях, научных конференциях и семинарах, форумах Федерального агентства по делам молодежи, Всероссийском студенческом проекте «Твой ход». Оценивая участие и информированность, отметим, что наиболее понятными и доступными для студенческой молодежи являются мероприятия внутри образовательных организаций (студенческая весна, мероприятия для студентов первых курсов и т. д.). Информированность о внутривузовс-ких мероприятиях – 87,7 % из числа опрошенных респондентов; 40,8 % – принимали участие; 9,1 % – выступали в роли волонтеров или организаторов. Внешние проекты, которые проводят федеральные организации для студенческой молодежи, менее востребованы: 7,9 % респондентов становились участниками проекта «Твой ход», 7,7 % опрошенных пробовали себя в качестве участника, волонтера или организатора форумов Федерального агентства по делам молодежи. Учитывая, что в бюджете региональной молодежной политики Ярославской области заложены средства на компенсацию транспортных расходов для участия в подобных проектах, работа с вовлечением в подобные проекты может стать определенной точкой роста внеучебной работы в высших образовательных организациях.

Для дальнейшей работы по интенсификации социальной активности студентов высших образовательных организаций необходимо полнее изучать причины неучастия во внешних и внутренних мероприятиях разных

Рис. 7. Мотивация среди студентов разных направлений подготовки

форм, а также расширять ресурсы обеспечения материальной и нематериальной мотивации. Наиболее актуальной причиной неучастия для студентов всех направлений подготовки является загруженность учебой (показатель равен 7,2). Для дальнейших исследований можно выдвинуть гипотезу об особенностях участия и неучастия в проектах и программах в выходные и каникулярное время. Второй по значимости причиной неучастия становится отсутствие интереса к предлагаемым формам активности. В ходе исследования выявлены отличия мотивации девушек и юношей, студентов творческих с социальногуманитарными и технических с естественнонаучными направлений подготовки. Например, оценка индикатора «страх перед неудачей» у девушек – 3,5, юношей – 2,3; у студентов творческих, социально-гуманитарных направлений – 3,5; технических, естественно-научных профилей – 2,8, что может быть обусловлено и социально-демографическим составом студенческих потоков.

Анализируя причины мотивации студентов разных направлений подготовки, было выявлено, что студентов творческих и социально-гуманитарных специальностей мотивируют как повышенная стипендия и организация каникулярного отдыха, так и публикации об успехах на ресурсах высших образовательных организаций. В то же время студентов технических и естественно-научных направлений подготовки больше всего мотивирует только повышенная стипендия.

Таким образом, принимая управленческие решения, направленные на работу со студенческой молодежью, необходимо учитывать различную занятость студентов разных направлений подготовки и их социально-демографические характеристики. Отметим, что принцип «дуальности структуры» Э. Гидденса в полной мере не реализуется в современной студенческой среде из-за низкой включенности студентов в мероприятия. Необходимо организовывать процесс принятия управленческих решений в высших образовательных организациях, учитывая административные задачи и ресурсы включения студентов не только в заявленные мероприятия, но и в процесс формирования планов социально-воспитательной работы. Соци- альная активность студентов и их участие в принятии решений может быть одним из важных мотивов интенсификации социальной активности молодежи.