Социальная интеграция: теоретические подходы и социологические практики

Автор: Цепкова А.С.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена глубокому анализу процесса социальной интеграции, ее рассмотрению сквозь призму существующих теоретических подходов - позитивизма, символического интеракционизма, функционализма, конструктивизма, системного, культурологического и цивилизационного подходов. Каждая теоретическая перспектива дает уникальное представление о процессе социальной интеграции, понимании ее характеристик и сущностей. Кроме того, анализ дополняется тем, что автор обращается к социологическим практикам изучения социальной интеграции, представляя ее многомерное понимание с отражением многоуровневого характера. Таким образом, автор не только дает критический обзор имеющихся теоретических трактовок социальной интеграции, но и на их основе формирует собственное понимание интеграционного процесса, в котором учитывается многогранность и динамичность социальной среды в современном обществе.

Социальная интеграция, адаптация, межкультурные взаимодействия, социальные связи, групповая динамика, позитивизм, символический интеракционизм, конструктивизм

Короткий адрес: https://sciup.org/149148317

IDR: 149148317 | УДК: 316.454 | DOI: 10.24158/spp.2025.3.2

Текст научной статьи Социальная интеграция: теоретические подходы и социологические практики

Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия, ,

,

ный валидировать и уточнять существующие теоретические модели, приобретает особую значимость. Эмпирическая социологическая практика обеспечивает новые тенденции и проблемы в динамике интеграции, поскольку современное общество постоянно меняется. Благодаря этой практике появляется возможность отследить динамику интеграционных и дезинтеграционных процессов, проверить теоретические гипотезы, что, в свою очередь, позволяет оценить применимость разных теоретических подходов к изучению социальной интеграции в конкретных условиях и эффективность социальных программ, поскольку такая практика помогает измерять воздействие государственных и негосударственных инициатив на уровень социальной интеграции разных групп населения. Учитывая актуальность исследования, дальнейший анализ будет посвящен деконструкции сложного понятия «социальная интеграция» в контексте современных трансформационных процессов, учитывая многоаспектное взаимодействие социальных факторов и динамику социокультурных изменений.

Социальная интеграция представляет собой сложный и многогранный процесс, который определяет как динамику социальных групп, так и трансформацию социокультурного контекста. Современные теоретические разработки предлагают различные подходы к пониманию феномена интеграции, но недостаточно учитывают специфику современных реалий, поэтому считаем важным обратиться к анализу сущностей и характеристик социальной интеграции.

В современной социологической науке социальная интеграция рассматривается как процесс или состояние, которое объединяет ранее разрозненные частицы социальных систем в единое целое, что основывается на взаимодополняемости компонентов и находит отражение в латинском значении термина integratio – «соединение и восстановление». Помимо этого, социальная интеграция включает в себя гармонизацию отношений между разными социальными группами, что приводит к улучшению социальной когезии и стабильности в обществе (Герасименко, Дименштейн, 2001: 22).

Понятие «социальная интеграция» имеет многоаспектный характер, поэтому оно рассматривается с различных теоретических сторон. Важно понимать, что интеграция охватывает как индивидуальные, так и коллективные уровни взаимодействия в обществе.

На уровне принадлежности к социальной группе индивид причисляет себя к определенному сообществу или коллективу, при этом чувство принадлежности формируется на основе общих социальных норм, ценностей и верований. В Большом толковом социологическом словаре отмечается, что процесс социальной интеграции способствует укреплению социальной идентичности и созданию крепких межличностных отношений, что, в свою очередь, влияет на социальную стабильность и сплоченность общества1. Второй уровень ‒ рассмотрение интеграции как синтеза разнообразных социальных институтов и организаций, позволяющих достигать высокого уровня корреля-ции2. На третьем уровне важно изучить взаимодействие социальных институтов, когда деятельность каждого из них в социуме не противоречит, а дополняет друг друга. Такой подход к пониманию социальной интеграции предполагает наличие взаимосвязей между секторами общества, которые необходимы для функционирования и развития. Четвертый уровень относится к специализированным учреждениям, которые играют значительную роль в обеспечении социальной интеграции, поскольку они предоставляют платформы, ресурсы, поддержку для обмена информацией и опытом, что, в свою очередь, укрепляет связи между различными социальными группами и инсти-тутами3. Таким образом, понятие социальной интеграции в социологическом контексте представляет собой сложный и многогранный процесс, охватывающий как индивидуальные, так и коллективные аспекты. Подход к социальной интеграции через чувство принадлежности, взаимодействие институтов и наличие специализированных учреждений позволяет глубже осмыслить механизмы социальной сплоченности и взаимодействия в современном обществе.

Проанализировав уровни, на которых социальная интеграция проявляется в современном обществе, необходимо рассмотреть ее с использованием нескольких теоретико-методологических подходов.

Теоретические подходы к анализу социальной интеграции

-

I. Позитивизм.

В рамках позитивизма социальную интеграцию рассматривают в фокусе корреляции между различными социальными показателями и с учетом закономерностей, предсказывающих процессы интеграции и дезинтеграции. В концепциях О. Конта и Г. Спенсера сформировались основы рассмотрения социальной интеграции. О. Конт утверждал, что кооперация, которая происходит при разделении труда, создает социальную гармонию и консенсус4 . В своих работах

Г. Спенсер выделял две составляющие развития любого процесса: дифференциацию (как структурную, так и функциональную) и интеграцию, обеспечивающую согласованность со специализированными институтами (Спенсер, 1872).

Центральным понятием в работах французского социолога Э. Дюркгейма является «интеграция», которую он определял как «степень, в которой деятельность и функции различных институтов и подсистем общества дополняют друг друга, а не противоречат друг другу» (Дюркгейм, 1990). Он рассматривал социальную интеграцию на индивидуальном и институциональном уровнях, указывая политическое действие и моральное воспитание в качестве ключевых факторов. Интеграция, по Дюркгейму, создает единение общества, несмотря на его членов, благодаря общей культуре и ценностям, т. к. единение основано на взаимодополнении социальных институтов (Дюркгейм, 1990).

-

II. Символический интеракционизм.

Символический интеракционизм позволяет оценить роль коммуникации, поскольку в обществе ХХ в. социальные связи строились через взаимодействие и смыслы в коммуникативном пространстве. В процессе общения люди обмениваются информацией и воспринимают различные жесты, смыслы, которые создают картину общей социальной реальности, где существуют принятые правила, нормы и ценности – так коммуникация становится инструментом достижения социальной интеграции. Представитель символического интеракционализма Дж. Г. Мид писал, что жизнедеятельность индивида происходит в процессе коммуникации в определенной социальной группе или коллективе в ходе совместной деятельности или взаимодействий: «Индивид должен включить социальные процессы в свое сознание, принимая отношение других индивидов к нему, друг к другу и к социальной деятельности» (Мид, 1994).

-

III. Функционализм.

Функционализм объяснял поддержание групповой стабильности в интеграционных процессах. По мнению немецкого социолога М. Вебера, социальная интеграция рассматривается через объединение индивидов, а их поведение ‒ как «атом», представляющий собой «простейшее единство», которое уже не подлежит дальнейшему разложению или делению (Вебер, 1990: 602‒643).

-

IV. Системный подход.

Рассмотрение социальной интеграции нельзя представить без системного подхода и идей социального порядка Т. Парсонса, который рассматривал общество как социальную систему, состоящую из четырех подсистем: социальной общности, воспроизводства паттернов, политической и экономической (Парсонс, 1998). Социальная интеграция, по Парсонсу, определяется когезией, мобильностью и участием в общественной жизни. Основными показателями интеграции являются нормы и ценности, которые «усваиваются членами общества и задают модель поведения» (Милкина, 2014). Поддержание социального порядка ‒ функциональное условие существования социальной системы (Парсонс, 1998).

-

V. Теория структурирования Э. Гидденса.

Теория структурирования Э. Гидденса позволяет рассмотреть сеть взаимосвязей и взаимовлияний, которая зависит от трех принципов: 1) действие постоянной каузальной петли; 2) саморегуляция через обратную связь и селективную фильтрацию информации; 3) рефлексивная саморегуляция (Климов, 2000: 121‒149). Теория Э. Гидденса обогащает понимание социальной интеграции посредством использования структурных и агентных показателей.

-

VI. Культурологический подход.

В рамках культурологического понимания социальной интеграции считаем необходимым обратиться к концепции П.А. Сорокина, который рассматривал социальную интеграцию как объединение индивидов вокруг общепринятых норм, ценностей и целей, выделяя биологические и физиологические, пространственно-географические и психологические факторы (Сорокин, 1992). Центральное место в концепции П.А. Сорокина занимают идеи схожести между индивидами в качестве основы социальной интеграции. Важно учитывать конкретные проявления этой схожести, т. к. они могут проявляться в общих ценностях, верованиях, нормах поведения, стилях жизни. Социальная интеграция ‒ динамический процесс, в котором социализация играет важную роль, поэтому П.А. Сорокин предлагал системный и целостный подход к ее изучению.

-

VII. Цивилизационный подход.

В рамках цивилизационного подхода обращаемся к трудам С. Хантингтона и Н.Я. Данилевского. Несмотря на разность подходов этих ученых, в них есть понимание социальной интеграции. С. Хантингтон считал культурные различия главным фактором, который препятствует глобальной интеграции, предсказывая столкновения цивилизаций. Н.Я. Данилевский, напротив, настаивал на уникальности культурно-исторических типов и их самобытном развитии, рассматривая социальную интеграцию в сложном взаимодействии с сохранением многообразия. Обе концепции предлагают различные подходы к пониманию социальной интеграции в глобальном масштабе (Хантингтон, 2015).

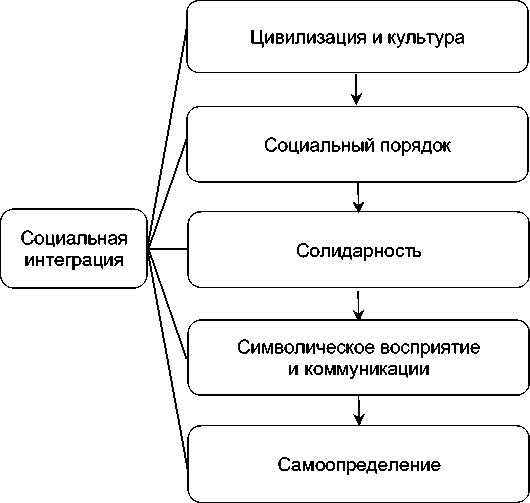

Социологические практики анализа социальной интеграции . Рассмотрев основные подходы к понятию социальной интеграции, можно выделить ее основные уровни (рис. 1).

Рисунок 1 ‒ Уровни структуры социальной интеграции

Figure 1 ‒ Levels of the Social Integration Structure

|

л |

Глобальный уровень |

|

|

ч____ |

____7 |

|

Z |

Социальный уровень |

Ч |

|

Ч____ |

Групповой уровень

Личностный уровень

Поведенческий уровень

Первый уровень – глобальный, опирающийся на цивилизационный и культурологический подходы, выявляет ключевое значение культурных ценностей, норм и обычаев в формировании индивидуальной самоидентификации и социальной интеграции. Влияние предшествующего опыта и ценностных ориентаций на социальное взаимодействие рассматривается через призму концепции цивилизации С. Хантингтона, где культурные, религиозные, исторические и языковые факторы выступают детерминантами цивилизационной интеграции. Процесс интеграции осуществляется за счет притяжения к «зонам культурного престижа», порождая сетевые структуры, формирующиеся на принципах солидарности, коллективной идентичности и общих культурных знаков. В ХХI в. геополитические процессы все больше определяются культурно-цивилизационными факторами.

Второй уровень – социальный, на котором применимы функциональный и системный подходы. На этом уровне социальная интеграция понимается как социальная система, в которой структурные единицы и паттерны поведения влияют на принятие и интериоризацию общих ценностей и новых паттернов поведения в процессе взаимодействия с другими (используя идеи Т. Парсонса). Ключевыми социальными практиками этого уровня становятся институционализация новых норм и ценностей, коммуникация и информационный обмен, формирование новых социальных связей и коллективных практик через социальное взаимодействие и сетеобразова-ние, создание общих культурных кодов.

На третьем, групповом, уровне социальной интеграции, с учетом применения позитивистского подхода, возможно осознание влияния формальных и неформальных институтов, культурных норм на социальную интеграцию и солидарность. В качестве примера социальной практики обратимся к исследованию событий 2014 г., в котором эмпирически зафиксированы две новые социальные практики: формирование «островной» солидарности в Крыму, характеризующейся братством, стремлением к социальной справедливости, коллективными действиями и территориальной сплоченностью; формирование высокого уровня доверия к России, основанного на исторических связях, которые продолжают существовать и после распада СССР, а также взаимодействие с пророссийскими силами в украинский период1.

Четвертый уровень – личностный, где применение символического интеракционализма позволяет анализировать процесс конструирования смыслов в массовом сознании в новой социальной реальности, формировать идентичности (идеи Дж. Г. Мида и Ч.Р. Миллса). Цифровые исследования коммуникационных потоков в социальных сетях помогают понять социально-политические реакции, которые представляют собой новое социальное явление, опосредованное коммуникацией.

Пятый уровень – поведенческий, который объясняет влияние социальных структур на поведение, нормы и ценности людей при помощи принципов конструктивизма. В частности, теория структурирования Э. Гидденса позволяет анализировать взаимодействия субъективных ценностных ориентаций и объективных социальных структур, которые определяют динамику интеграционных процессов при формировании нового социального порядка, где субъективные представления о своем месте в новом обществе и оценка доступных ресурсов взаимодействуют с социальными структурами. Процесс адаптации и интеграции выражается в изменении поведенческих паттернов, а также трансформации этнической и национальной идентичности.

Для анализа процесса социальной интеграции применимы различные исследовательские практики: и количественные, и качественные, и цифровые. При их комбинировании можно достичь надежных результатов, отражающих реальную ситуацию и то, как она отражается в повседневной и виртуальной жизни человека. Именно такой подход социологической практики анализа интеграционного процесса позволяет осуществить комплексное изучение его уровней и эффектов1.

Выводы . В заключение необходимо отметить, что анализ имеющихся теоретических подходов к пониманию социальной интеграции позволил выявить уровни ее структуры и сформировать многомерное представление о ней. Каждый подход внес свой уникальный вклад в социологическую практику анализа структуры многоуровневого процесса социальной интеграции.

Позитивизм акцентирует внимание на эмпирическом изучении социальных явлений, что в контексте социальной интеграции позволяет выявить объективные закономерности, способствующие или препятствующие объединению различных социальных групп. Символический интерак-ционализм сосредоточен на межличностных взаимодействиях и том, какое значение индивиды придают своим действиям, поскольку социальная интеграция конструируется в том числе через символические процессы: язык, культуру и общие ценности. Важно использовать данный подход при изучении формирования идентичности и принадлежности в разных группах. Функционализм и системный подход рассматривают социальную интеграцию как часть социальной системы общества, при этом функционализм выделяет роль социальных институтов в поддержании социального порядка и согласованности, а системный подход акцентирует внимание на взаимосвязи различных элементов социальной системы. Конструктивизм представляет социальную интеграцию как систему организации социального порядка и результат взаимодействия поведения и действий индивидов. Культурологический и цивилизационный подходы подчеркивают роль культуры и исторических традиций в интеграционном процессе, учитывая разнообразность культурных и цивилизационных особенностей при формировании идентичности общества.

Данные рассуждения позволили автору сформировать собственное понимание социальной интеграции как многогранного процесса, в котором взаимодействие индивида и общества происходит на всех уровнях – от глобального, в котором создается социальный порядок и формируется культура, до группового, где значимое место отводится солидарности и коммуникациям. Предложенное авторское определение учитывает как цивилизационный, культурный, социальный факторы, так и субъективный опыт индивидов.

Современный анализ динамичных изменений в российском обществе позволяет рассматривать процессы социальной интеграции одновременно и как результат актуальных геополитических трансформаций, и как предпосылки для будущих социальных изменений.

Список литературы Социальная интеграция: теоретические подходы и социологические практики

- Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. М., 1990. С. 602-643.

- Герасименко О.А., Дименштейн Р.П. Социально-педагогическая интеграция. Выработка концепции // Социально-педагогическая интеграция в России. Первые шаги / под ред. А.А. Цыганок. М., 2001. С. 6-25.

- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда Метод социологии / пер. с фр. и послесловие А.Б. Гофмана. М., 1990. 575 с.

- Климов И.А. Социологическая концепция Энтони Гидденса // Социологический журнал. 2000. № 1-2. С. 121-149. EDN: PZQKUD

- Мид Дж. Г. Азия // Американская социологическая мысль / под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. C. 116-128.

- Милкина Л.И. Теоретико-методологические подходы к исследованию интеграции общества // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 6-1. С. 104-106. EDN: SGRQDJ

- Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. Л.А. Седова, А.Д. Ковалева; под ред. М.С. Ковалевой. М., 1998. 270 с.

- Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / под общ. ред. А.Ю. Согомонова. М., 1992. 543 с. EDN: DLKMYG

- Спенсер Г. Социальная статика: изложение социальных законов, обусловливающих счастье человечества / пер. с англ. СПб., 1872. VI, [2]. 471 с.

- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева; предисл. З. Бжезинского. М., 2015. 571 с.