Социальная эффективность информатизации культуры: проблема актуализации аналитических методик

Автор: Лопатина Наталья Викторовна

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Культура как этап эволюции биологической жизни

Статья в выпуске: 4 (54), 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена теоретическим проблемам анализа социальной эффективности информатизации культуры.

Культура, информатизация культуры, культурное и гуманитарное просвещение, интернет, социальные технологии, эффективность, социальная эффективность, аналитика, аналитика социокультурной сферы

Короткий адрес: https://sciup.org/14489557

IDR: 14489557 | УДК: 338.23

Текст научной статьи Социальная эффективность информатизации культуры: проблема актуализации аналитических методик

Современные средства массовой информации сформировали особый дискурс общественной оценки деятельности различных социальных субъектов и систем — дискурс эффективности. Устойчивость выражений «эффективный менеджер», «эффективное управление», «эффективный проект» в различных коммуникативных практиках вызывает в последнее время не только скептическую, но и саркастическую реакцию у значительной части наших соотечественников, о чем позволяют судить, в частности, контент-аналитические исследования публикаций и комментариев в социальных сетях «Одноклассники» и «Facebook». Исходя из классических трактовок эффективности, диффузирующих в повседневной лексике, в тезаурусе «обычного» человека, мы ожидаем деятельности, направленной на получение значимого для общества и человека результата с рациональным использованием ресурсов, необходимых для этого результата. Всегда ли оправдываются такие ожидания, и мы получаем действительно то, что нам необходимо? Не изменяется ли содержание понятия «эффективность» в русле волюнтаризма и догматического менеджмента. Эти и многие другие вопро- сы усиливают социальную напряженность и социальные риски как на макро, так и на мезо-уровне (уровне отдельной отрасли, отдельной организации).

Данные проблемы наблюдаются и в сфере культуры, и причины их кроются в разных аспектах жизни отрасли, в том числе — и в теоретических лакунах. На сегодняшний день оценка эффективности культурной политики в целом, кадровой, экономической и научной политики в культуре, эффективности функционирования отдельных социально-культурных институтов и т.д. сталкивается отсутствием теоретических оснований данного раздела аналитики социокультурной сферы. Вместе с тем, актуальность данной проблемы активизирует научно-исследовательский потенциал отрасли. Например, в этом году в МГУКИ была подготовлена и защищена диссертация П. С. Романова «Эффективность управления библиотекой: методология оценки в зарубежном библиотековедении» [3].

В данной статье автор предлагает остановиться на проблеме эффективности процессов информатизации культуры как перспективного направления развития отрасли.

Сложно найти тонкую грань между экономической и социальной эффективностью информатизации культуры. Не случайно, ряд авторов, в частности С. М. Сельянов, говорит о необходимости определения интегрального показателя, обобщающего социальную и экономическую эффективность [4; 5].

Оценивая эффективность информатизации культурного и гуманитарного просвещения в русле экономики, мы неизбежно фокусируемся на проектном подходе, при этом основной акцент делается на инвестиционную трактовку новации. Инвестиционный проект социального характера трактуется как инвестиционный проект, основной целью которого является достижение определенного социального эффекта.

Вместе с тем, не целесообразна локализация методологии оценки социальной эффективности лишь в поле экономической аналитики, ибо социальная эффективность не может трактоваться вне социологического подхода. С одной стороны, задачи аналитики в данном случае предполагают целесообразность определения иных объектов и предметов аналитических исследований и их социологической категоризации. С другой стороны, информатизация не может быть рассмотрена в столь узкой трактовке, а расширенное понимание — как глобального процесса — требует социологической оценки.

При этом мы предлагаем использовать в качестве методологической базы полиси-стемный подход к анализу социальной эффективности информатизации культуры [2].

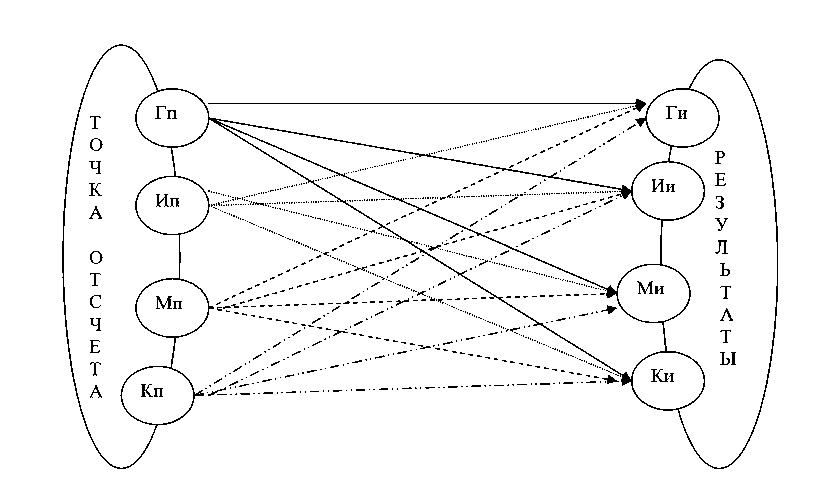

Социальная эффективность, как мы считаем, выражается в соответствии изменений социальных систем и структур потребностям их развития и стратегическим ориентирам общественного развития. Разработка методологии анализа социальной эффективности информатизации культурного и гуманитарного просвещения в условиях по-лиакторности как ведущего тренда требует альтернативного подхода. Аналитическое исследование такого рода — совмещение стратегических ориентиров и потребност-ных комплексов наиболее значимых акторов: государства (Г), частных инвесторов и инициаторов (К), различных групп массового актора (М), встроенных в процесс социальных институтов: образования, семьи, рынка, трудовой сферы и т.д. (И). (см. рис. 1).

На рисунке схематично изображены «точка отсчета» очередного этапа информатизации культурного и гуманитарного просвещения и результаты управляемых, самоорга-низуемых и стихийных процессов. На уровне «точки отсчета» каждый актор обладает собственным потребностным комплексом — системой потребностей в собственных изменениях и изменениях других акторов, взаимодействующих с ним в рамках социальных систем и социальных структур различного содержания и уровня (на схеме — Гп, Ип, Мп, Кп). При этом ожидаемые изменения в по-требностном комплексе демонстрируют системные характеристики (кумулятивности,

Рис. 1

аддитивности, корреляции). В соответствии с этими потребностными комплексами акторы вырабатывают собственные стратегические ориентиры и осуществляют проектную деятельность, затрагивающую интересы и других участников процессов информатизации (стрелки разных видов). Результатом деятельности выступают изменения акторов вследствие многостороннего влияния (Ги, Ии, Ми, Ки). Альтернативный подход предполагает анализ эффективности результата для каждого актора, исходя из совместимости его потребностного комплекса, стратегических ориентиров и результата.

Таким образом, объектом анализа социальной эффективности информатизации культурного и гуманитарного просвещения являются социальные отношения. Наивысшими показателями социальной эффективности являются взаимодействие и телеологическая совместимость акторов культурного и гуманитарного просвещения, их стратегическое единство и непротиворечи- вость потребностных комплексов.

Особые методологические позиции в анализе эффективности информатизации культурного и гуманитарного просвещения принадлежат принципу амбивалентности в аналитике СКС. В связи с этим требуется выработка подходов к анализу эффективности посредством сравнения позитивного и негативного эффекта.

В данном контексте целесообразна декомпозиция данного критерия в русле структурного анализа. Например, эффективность использования ИКТ в сфере культурного и гуманитарного просвещения предполагает равномерность и пропорциональность диффузии новации в социально-групповом срезе.

Например, говоря об интернет-проектах культурного и гуманитарного просвещения, можно определить два целевых ориентира: с одной стороны, интегрировать в культурную жизнь ранее не участвующих; с другой — повысить активность участников культурной жизни. Таким образом, критерием социальной эффективности в данном случае будет уровень активности участия в культурной жизни. Однако в этом случае мы сталкиваемся со снижением активности культурной жизни в реальном пространстве, посещаемости организаций культуры (например, библиотек), что ставит вопросы их эффективности на другом уровне и катализирует общественное мнение об их амортизации при отсутствии альтернативных социальных институтов, способных реализовывать их функцию.

Формирование методики анализа социальной эффективности информатизации культуры требует особого учета темпов и содержания модернизации социальных коммуникаций в данной сфере, анализа диффузии социальных новаций и природы лагов в интеграции новации в отдельные направления социальной активности в сфере культуры. В связи с этим особое значение приобретают социолого-аналитические исследования по построению банков моделей поведенческих стратегий в Интернете, по выявлению и изучению факторов кибераддикции, механизмов формирования субкультурного разнообразия в информационном обществе, по изучению социально-демографических особенностей пользователей ИТ-новациями в культуре. Методология анализа должна включать теоретические основания новых коммуникативных форматов с учетом просветительских аспектов информационного взаимодействия в Интернете, участия пользователей в культурной жизни в Интернете; основания характеристик массового актора, специфики взаимовлияния пользователей в русле их участия в культурной жизни и просвещении в новых условиях.

Постановка проблемы социальной эффективности информатизации культурного и гуманитарного просвещения неизбежно связана с концепциями социальной технологизации и двойственности трактовки их эффективности [1]. Культурное и гуманитарное просвещение как социальная технология — это не просто прессинг на все общество, от- дельные группы или конкретную личность, не прекращающийся до получения необходимого результата. Важнейшим условием эффективности социальной технологии является ее позитивный характер, проявляющийся в гуманизме, в предоставлении свободы выбора, свободы волеизъявления, в возможности диалога с объектом воздействия; в свою очередь, отрицание гуманистических принципов — показатель социальной неэффективности технологии.

Ориентируясь на подобное понимание эффективности социальных технологий, мы предполагаем существование не только воздействия на общество, группу или личность, но и ответную реакцию со стороны объектов этого воздействия, заметим, что характер этой реакции спрогнозировать весьма непросто. Развивая эти идеи, следует отметить, что гуманитарные ориентиры культурного просвещения и полиакторность современных просветительских трендов определяют необходимость оценки эффективности на уровне личности и ее развития. На наш взгляд, следует обратить внимание, как минимум, на два аспекта. Во-первых, требуется разработка методик анализа эффективности личностного развития в рамках использования ИКТ в культурном и гуманитарном просвещении. В данном случае анализ эффективности предполагает фокусирование на следующих моментах: потребности и степени их удовлетворенности, эффективности активности, эффективности личностного развития. Во-вторых, требуется разработка методик анализа эффективности влияния на аудиторию и эффективности выбора личности лидера. Именно личность лидера, инициатора, модератора проектов культурного и гуманитарного просвещения выступает фактором социальной эффективности и гуманитарной ориентации проектов.

В контексте анализа эффективности личностного развития посредством информатизации культурного и гуманитарного просвещения особую значимость приобретает анализ целесообразности избранной методологической платформы при выборе инструментария информационного воздействия. В данном случае речь идет о методологической коммуникации информатики, культурологии, социологии и социальной педагогики в формировании теоретических оснований аналитических исследований эффективности информатизации культурного и гуманитарного просвещения.