Социальная оценка стигматизируемых групп

Автор: Гарифуллина Виктория Наильевна, Ениколопов Сергей Николаевич

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Социальная психология

Статья в выпуске: 3 т.9, 2016 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы характеристики, которыми наделяются различные стигматизируемые группы, а также их взаимное расположение в семантическом пространстве. Кроме того, на основании теоретических предположений о том, что личностные ценности могут являться фактором, влияющим на вынесении стигматизирующей или нестигматизирующей оценки, рассмотрены отличия оценок стигматизируемых групп испытуемыми, придерживающимися разных типов приоритетных ценностей.

Стигматизация, теории двойных процессов оценки, психосемантика, ценности

Короткий адрес: https://sciup.org/147160031

IDR: 147160031 | УДК: 316.6 | DOI: 10.14529/psy160307

Текст научной статьи Социальная оценка стигматизируемых групп

В настоящее время стигматизация является широко распространенной проблемой, а также важным вопросом, обращенным профессиональному сообществу. Стигматизация определяется как предвзятое, негативное отношение к отдельному человеку или группе людей, связанное с наличием у него каких-либо особых свойств или признаков (Кабанов с соавт., 2000; Михайлова с соавт., 2002). При этом стигматизация людей с психическими заболеваниями занимает особое место и обладает целым рядом негативных последствий: в течение болезни на протяжении длительного времени нередко становится причиной дополнительных страданий и многочисленных трудностей практически во всех сферах жизни, ведет к самостигматизации (Ястребов, Михайлова, 2005; Corrigan, Lam, 2007; Hinshaw, 2007; Thornicroft, 2006).

Исследование проблемы стигматизации представляется важным еще и потому, что до сих пор пути ослабления ее роли остаются во многом неясными и противоречивыми. Вышеизложенное касается как теоретических основ дестигматизации, так и конкретных способов ее реализации. Кроме того, процесс стигматизации характеризуется неоднородностью, проявляющейся в частном случае, например, существованием отличий в стигматизации психически больных людьми, отличающимися по какому-либо признаку (Тю-менкова, 2005). Такого рода сложность и не- однородность феномена свидетельствует о необходимости учета этих характеристик, что должно проявляться и при разработке различных детальных программ дестигматизации.

Работа по преодолению стигматизации должна строиться на понимании ее причин. В настоящее время существует целый ряд объясняющих природу стигматизации теорий, основанных на биологических, социальных, экономических и других подходах. В последние годы особое развитие получили теории, признающие решающую роль эмоционального компонента в процессах стигматизации, при том, что ему долгое время уделялось недостаточно внимания, по сравнению, например, с когнитивным компонентом (Link, Phelan, 2001). В этих теориях различаются два вида процессов оценки, лежащих в основе установок в целом и стигматизации, в частности, – ассоциативные и пропозициональные (Banaji, Greenwald, 1995; Fazio, Olson, 2003; Gawronski, Bodenhausen, 2006; Pryor, Reeder, 2007; Smith, DeCoster, 2000). Ассоциативные процессы протекают автоматически, они импульсивны, эмоционально насыщены, связаны с негативными ассоциациями из прошлого опыта и иррациональными страхами, что и лежит в основе формирования стигматизирующей оценки (Dovidio, Kawakami, Gaertner, 2002; Strack, Deutsch, 2004).

В отличие от этого, пропозициональные процессы проявляются спустя более длительный период времени и включают в себя пред- варительное осмысление, они более рационализированы и способны приводить к нестигматизирующей оценке. Однако такие процессы включается только в том случае, если ассоциативные реакции отвергаются как нарушающие какие-либо личные убеждения и ценности человека, например, справедливость и равноправие (Monteith, 2005). Таким образом, ценности могут играть определенную роль в вынесении стигматизирующих или нестигматизирующих оценок. Как следствие, это свойство ценностей может использоваться в дестигматизационных целях.

С принципами работы ассоциативных процессов оценки может быть связано и отсутствие четкой системы взглядов и представлений о людях с психическими заболеваниями и о психиатрии в целом, а также противоречивость и недостаточная структурированность этих взглядов и представлений (Се-ребрийская, 2005 б). Исходя из этого, предполагается, что представители одних стигматизируемых групп зачастую наделяются качествами, характерными для других групп. Такого рода искажения являются одной из причин формирования ошибочных представлений и предубеждений.

Целями описываемой работы являлись:

-

– исследование оценки представителей разных стигматизируемых групп людьми, придерживающимися разных приоритетных ценностей;

– исследование качеств, которыми наделяются представители разных стигматизируемых групп в семантическом пространстве, их взаимное расположение.

Объект и методы

В исследовании приняли участие 70 добровольцев, не имеющих медицинского или психологического образования, в возрасте 18 до 50 лет (38 женщин и 32 мужчины).

Использовались метод парных сравнений; методика Шварца для изучения ценностей личности; цветовой тест отношений А.М. Эт-кинда (ЦТО).

Испытуемым предлагалось сравнить между собой 8 понятий (олицетворяющих собой представителей 8 стигматизируемых групп: «Больной шизофренией», «Психопат», «Больной депрессией», «Психиатр», «Психолог», «Психически больной», «Убийца» и «Невротический больной»). Отбор понятий осуществлялся на основании данных специальной ли- тературы по проблеме стигматизации лиц с психическими расстройствами. Каждое понятие оценивалось респондентами по 6 характеристикам (извлеченным из методики семантического дифференциала шкалам): «Решительный», «Напряженный», «Зависимый», «Дружелюбный», «Отзывчивый», «Безответственный». Подсчитывалась частота оценки респондентами понятий (каждой группы) по каждой шкале. Полученная суммарная матрица данных (вида 8x6) подвергалась процедуре факторного анализа по методу Varimax-вращения.

Результаты и их обсуждение

В итоге статистической обработки массива исходных данных было выделено два относительно независимых фактора, соответствующих выделенным Ч. Осгудом конструктам, а именно – фактор «Оценки» и фактор «Силы». Первый фактор объясняет 74 % дисперсии значений исследуемых переменных, второй – 18 %, а кумулятивные значения по 2 факторам составили 92 % (табл. 1).

Таблица 1 Результаты факторного анализа матрицы оценок понятий испытуемыми*

|

№ |

Наименование семантических шкал |

Нагрузки переменных по факторам |

|

|

Фактор 1 (доля дисп. – 74 %) |

Фактор 2 (доля дисп. – 18 %) |

||

|

1 |

Отзывчивый |

–,97 |

|

|

2 |

Дружелюбный |

–,92 |

|

|

3 |

Безответственный |

,89 |

|

|

4 |

Напряженный |

,52 |

–,54 |

|

5 |

Решительный |

–,67 |

|

|

6 |

Зависимый |

,98 |

|

* Представлено 2-факторное решение, с общей долей описываемой дисперсии 93,97 %, значения КМО = 0,659).

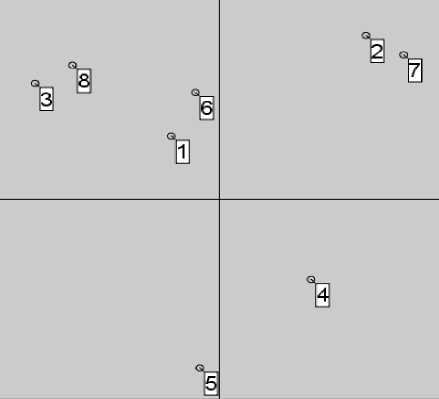

На следующем этапе исследования было построено семантическое пространство, осями которого выступали ортогонально ориентированные биполярно представленные факторы, а оцениваемые понятия располагались в соответствии с их факторными значениями (рис. 1).

Стигматизируемые группы (соответствующие им понятия), оцениваемые наиболее негативно по соответствующему полюсу фактора «Оценка» (что предопределило выбор интерпретации фактора как «Негативная оценка»), имели высокие факторные нагрузки по «отрицательным »полюсам следующих семантических шкал: «Безответственный», «Напряженный», «Неотзывчивый», «Недружелюбный». При этом наибольшие негативные оценки по этому фактору получили понятия: «Психопат», «Больной депрессией», «Убийца» и «Невротический больной», а наименьшие – понятия «Психолог» и «Психиатр». Высокий процент дисперсии по данному фактору свидетельствует о преобладании моральных оценок, вынесенных на основании использовании оппозитов «хороший – плохой» с очевидным распределением значений по названным выше группам.

Приблизительно равные отрицательные оценки по данному фактору получили объекты «Психопат» и «Убийца», причем первый имел даже более высокие (по модулю) значения. Такого рода оценка может быть объяснена с распространенным в популяции восприятием психически больных в целом, и, в частности – людей с психопатиями как непредсказуемых, не способных отвечать за свои действия, контролировать их и нести за них ответственность, а также – опасных, способных причинить вред себе и окружающим. Такое восприятие представляется настолько серьезным, что по своему эффекту может быть сравнимым с убийством (которое в восприятии многих людей также часто представляется как результат неспособности человека владеть своими чувствами и поступками). Упоминаемый выше миф, представление о том, что психически больные люди почти обязательно и точно чаще здоровых совершают преступления, может находить отражение в таком расположении объектов. Как следствие, такая локализация объектов в семантическом пространстве может рассматриваться как пример возможности наделения представителей одной стигматизируемой группы качествами какой-либо другой, за счет чего могут подкрепляться существующие стереотипы и мифы, касающиеся психических болезней и их носителей. Полученные данные согласуются с мнением о том, что доминирование в последнее время в СМИ информации о насилии, совершаемом людьми с психическими заболеваниями, сближает в восприятии обывателя образ психически больного с образом преступника (Серебрийская, 2005а).

Объекты «Психиатр» и «Психолог», отношение к которым сочетает в себе разнонаправленные составляющие (такие, например, как вера и недоверие, уважение и страх), а стигматизирующее отношение к которым ставится под сомнение и проявляется далеко не во всех ситуациях, оказались в целом положительно оцениваемыми. Различия заключаются в том, что «Психолог» получил самые высокие положительные значения по фактору «Оценка» (т. е. является наиболее позитивно оцениваемым объектом). В свою очередь, понятие «Психиатр» оценивается менее позитивно, но имеет более высокие оценки по фактору «Сила». Возможно, в этом сыграл свою роль фактор социальной желательности,

5 е

-2,00000"

1 ,00000"

0,50000'

0,00000-

-0,50000"

-1 ,00000"

-1 ,50000"

1.Больной шизофренией

2. Психопат

3. Больной депрессией

4. Психиатр

5. Психолог

6. Психически больной

7.Убийца

8. Невротический больной

-1,50000 -1,00000 -0,50000 0,00000 0,50000 1,00000 1,50000

Фактор "Сила"

Позиционирование исследованных понятий стигматизированных групп в ортогональном семантическом пространстве факторов «Негативная оценка» и «Сила»

что говорит о необходимости изучать этот аспект более негативного отношение к этой стигматизируемой группе какими-либо другими методами. Стоит отметить и тот факт, что в целом наблюдается определенная полярность локализации объектов: только понятия «Психолог» и «Психиатр» оказались оцененными положительно, а все остальные объекты (фактически – все представления о носителях разных психических болезней и о маргинальных делинквентах) получили в целом негативные оценки.

По второму фактору («Сила»), образованному констелляцией шкал «Решительный», «Независимый» и «Ненапряженный», наибольшие значения получили объект «Убийца» и, несколько меньшие, – «Психопат» и «Психиатр», в то время как наименьшие значения присущи «Больным депрессией» и «Невротическому больному». Стоит отметить, что 4 из 5 объектов, отражающих представления о носителях психических болезней (за исключением «Психопата») были оценены как «слабые», что свидетельствует о преобладании у респондентов восприятия людей с психическими заболеваниями как уязвимых лиц.

Обращает на себя внимание близкое взаиморасположение в семантическом пространстве понятий «Больной депрессией» и «Невротический больной». Кроме того, что эти группы наделяются респондентами схожими семантическими характеристиками, они оказываются еще и как наиболее негативно оцениваемыми и по этому фактору («слабые»), и по фактору «Негативная сила» (в отличие от «Убийцы» и «Психопата», которые оцениваются респондентами, во-первых, также негативно, но при этом воспринимаются ими как более сильные). Такого рода негативная оценка может отражать специфику стигматизирующего отношения к этим болезням, что согласуется с представленными в литературе данными о том, что обыденное восприятие невротических и депрессивных расстройств в первую очередь как проявлений слабости характера, как безволия и неспособности взять себя в руки, избегания ответственности человека за свои болезни (Yoshibumi et al., 2005). Такое восприятие этих больных зачастую сопровождается осуждающим, обвиняющим и лишенным сочувствия отношением к ним. Вместе с тем, стоит отметить и то, что полученные результаты не согласуются с отмечаемой в ряде исследований меньшей стигматизацией людей с тревожными расстройствами по сравнению с больными шизофренией.

Другими близко расположенными объектами являются понятия «Большой шизофренией» и «Психически больной». Такое расположение может быть связано с отмечаемым восприятием образа «абстрактного» психически больного как «шизофреника» – опасного, непредсказуемого агрессивного, плохого, больного с тяжелой психотической симптоматикой, что во многом совпадает с бытовыми представлениями и клиническими описаниями пациентов с некоторыми формами шизофрении (Серебрийская, 2005 б). Наделение шизофрении именно такими, преимущественно негативными характеристиками, объясняет и то, что стигма при шизофрении проявляется более тяжелой, чем при других психических болезнях (Meise, Sulzenbacher, Hinterhuber, 2001; Thornicroft, 2006).

На следующем этапе исследования проводился более подробный анализ данных обследования разных групп испытуемых, сформированных на основании выделения преобладающих у них ценностей (по показателям шкал методике ценностных ориентаций Шварца).

Иерархические построения общегрупповых результатов на уровне нормативных идеалов (воспринимаемых как руководящие принципы жизни) и на уровне индивидуальных приоритетов (реализующихся в поведении) представлены в табл. 2.

Таблица 2 Иерархии приоритетных ценностей

(по данным обследования общей выборки респондентов по методике Шварца)

|

На уровне нормативных идеалов |

На уровне индивидуальных приоритетов |

||

|

I |

Самостоятельность |

I |

Самостоятельность |

|

II-III |

Универсализм |

II |

Универсализм |

|

II–III |

Стимуляция |

III |

Стимуляция |

|

IV |

Безопасность |

IV |

Доброта |

|

V |

Доброта |

V |

Гедонизм |

|

VI |

Гедонизм |

VI– VII |

Достижения |

|

VII |

Традиции |

VI– VII |

Безопасность |

|

VIII |

Конформизм |

VIII |

Конформизм |

|

IX |

Достижения |

IX–X |

Традиции |

|

X |

Власть |

IX-X |

Власть |

Первых три ранговых места по обеим уровням ценностей личности занимают ценности «Самостоятельность», «Универсализм», «Стимуляция», что свидетельствует об их высокой значимости в этой группе испытуемых, а также с согласованностью полученных в нашем исследовании данных с нормативными, полученными при адаптации методики на русскоязычной выборке (Карандашев, 2004).

В то же время в числе причин особенностей и различий в оценке представителей стигматизируемых групп людьми с разными приоритетными ценностями следует отметить как общие, так и индивидуально обусловленные тенденции (в последнем случае – в силу существенных различий индивидуальных и общегрупповых иерархий ценностей). Как общую тенденцию стоит отметить, что в целом значительно более положительные оценки выносили испытуемые с приоритетом ценности коллективного уровня («Универсализм», «Традиции», «Конформизм»). Оценки испытуемых с другими ценностями приоритетов во многом совпадают с оценками, полученными на общей выборке. Возможно, более дифференцированную картину оценки стигматизируемых групп такими респондентами можно было бы получить при увеличении выборки испытуемых, увеличения числа объектов и критериев оценки.

Представляет интерес более подробное рассмотрение ценностей коллективного уровня, как наиболее перспективных в целях дестигматизации.

Обособленно следует отметить важность значения в дестигматизационной перспективе ценности «Универсализма», включающей в себя содержание, наиболее близкое к понятию толерантности и рассматривающейся как необходимое условие нестигматизирующего отношения.

Респонденты, выделяющие такую ценность в качестве приоритетной, оценивали представителей групп психических больных и другие объекты значительно более позитивно, чем респонденты с другой иерархией ценностей. Такие результаты могут свидетельствовать о связи определенных ценностей и отношения к стигматизируемым группам, что создает возможность их использования в целях преодоления стигматизации. Мотивационные цели этого типа ценностей – понимание, терпимость, защита благополучия всех людей – производны от тех потребностей выживания групп и индивидов, которые становятся явно необходимыми при вступлении людей в контакт с кем-либо вне своей среды или при расширении первичной группы (Карандашев, 2004). Такие мотивационные цели очень перекликаются с социальным взглядом на стигматизацию, как на феномен, имеющий в своей основе разделение на «своих» и «чужих». Таким образом, ценность «Универсализм» является перспективной и ресурсной в плане использования ее для преодоления противопоставления членов «своей» и «чужой» группы, характерного при стигматизации.

Стоит отметить, что по сравнению с объяснением роли ценности «Универсализма», причины более положительного оценивания стигматизируемых групп респондентами с доминированием других ценностей коллективного уровня («Конформизм» и «Традиции») не так очевидны и не так логично могут быть соотнесены с присущими им мотивационными ценностями. Однако некоторые предположения относительно таких полученных данных все же можно сделать.

Так, мотивационными целями ценности «Традиции» являются уважение, принятие обычаев и идей, которые существуют в культуре (уважение традиций, смирение, благочестие, принятие своей участи, умеренность) и следование им. Вероятно, именно поэтому в группе испытуемых, придерживающихся такой ценности, оказались близко расположенными объекты «Больной шизофренией», «Больной депрессией» и «Невротический больной», что может говорить либо о низкой степени дифференцированности представлений о носителях этих болезней у респондентов, либо о в целом достаточно ровном и одинаковом их отношении к больным людям, независимо от конкретной нозологии. Последнюю версию может подтверждать тем, что, во-первых, все эти три группы объектов получили по фактору «Оценка» близкие к нулю значения (что свидетельствует о скорее о нейтральном и неосуждающем отношении респондентов к ним), и, во-вторых, они имели достаточно высокие (по модулю) отрицательные значения по фактору «Сила» (другими словами, оценивались как слабые и, возможно, нуждающиеся в помощи, поддержке, что соответствует традиционным ценностям большинства людей). В связи с такими результатами представляется уместным вспомнить исследование больных шизофренией в развивающихся странах, сохранивших традиционный уклад жизни, в котором отмечалось, что такие пациенты имеют лучшее самочувствие и состояние, а также уровень жизни (Thompson et al., 2002).

Эмоциональное отношение к представителям стигматизируемых групп определялось по методике «Цветовой теста отношений» А. Эткинда (ЦТО) в виде рейтинга предпочтения цветовых карточек при оценке каждого из названной выше группы объектов. Подсчет значений рейтинга определялся по стандартной для этой методики процедуры. При этом первые места занимали наиболее положительно оцениваемые и принимаемые объекты, а последние – негативно оцениваемые и отвергаемые (табл. 3).

Таблица 3

Рейтинги объектов (стигматизируемых групп), установленные на основании результатов оценки эмоционального отношения к ним при использовании методики ЦТО

|

Наименование объекта (стигматизируемой группы) |

Рейтинговое значение |

|

Психиатр |

I |

|

Больной психопатией |

II |

|

Психически больной |

III |

|

Больной депрессией |

IV |

|

Больной шизофренией |

V |

|

Психолог |

VI–VII |

|

Невротический больной |

VI–VII |

|

Убийца |

VIII |

Полученная иерархия стигматизируемых групп не позволяет сказать, что эти результаты полностью согласуются с полученным семантическим пространством, отражающим отношение к представителям стигматизируемых групп, и распределением объектов в нем.

В целом результаты исследования эмоционального отношения респондентов к представителям стигматизируемых групп, полученные с помощью разных методик, представляются несколько несогласованными и противоречивыми. Однозначно негативные оценки получили только объекты «Больной шизофренией», «Невротический больной» и «Убийца», что может свидетельствовать либо о низкой мере адекватности применения методики ЦТО для такого рода исследований, проявляющейся, например, достаточной стабильностью и устойчивостью стереотипов представлений о понятиях, символизирующих стигматизируемые группы, находящими логичное объяснение в субъективно очевидных для респондентов значениях цветов (так, «Психолог» ассоциируется с нейтральностью и серым цветом, «Убийца – с преступлением как самым тяжелым и негативным действием, ко- торому сложно подобрать другой цвет, кроме черного, и т. п.). Другими словами, описываемая исследовательская ситуация эмоционального оценивания существенно отличается от типичной для применения этой методики (оценивания значимых близких людей). Такие отличия проявляются прежде всего тем, что образы стигматизируемых индивидов представляют собой социально закрепленные феномены, зачастую – мало окрашенные ассоциациями из личного опыта испытуемых.

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что однозначно и негативно оцененными по результатам обеих методик объектами являются «Больной шизофренией», «Невротический больной» и «Убийца». Отмечается также более положительное (в результатах ЦТО при сравнении их с локализацией в семантическом пространстве) отношение к «Психиатру», «Психопату» и «Больному депрессией», а более отрицательное – к «Психологу».

Выводы

-

1. Отношение к представителям групп разных психических болезней в целом характеризуется негативной их оценкой и восприятием их как слабых.

-

2. Некоторые представители стигматизируемых групп оказались близко взаимораспо-ложенными в семантическом пространстве («Психопат» и «Убийца», «Больной шизофренией» и «Психически больной»), что может свидетельствовать о наделении одних стигматизируемых групп качествами, характерными для представителей других групп. Такое недостаточно дифференцированное восприятие может подкреплять существующие стереотипы и мифы в отношении стигматизируемых групп.

-

3. Существуют различия в оценке стигматизируемых групп респондентами с разными приоритетными ценностями. Испытуемые с приоритетными ценностями коллективного уровня («Универсализм», «Традиции» и «Конформизм») в целом оценивали носителей психических болезней более положительно, чем испытуемые, придерживающиеся других ценностей (индивидуального и индивидуально-коллективного уровней).

-

4. Один из возможных путей поиска способов преодоления стигматизации может осуществляться в направлении изучения связи процесса стигматизации с ценностями личности. Как следствие, психологическая работа с ценностным компонентом может быть включена в дестигматизационные программы.

Список литературы Социальная оценка стигматизируемых групп

- Кабанов, М. Уменьшение стигматизации и дискриминации в отношении психических больных/М. Кабанов, А. Ломаченков, А. Коцюбинский и др.//Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. -2000. -Т. 1. -С. 3-8.

- Карандашев, В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство. -СПб.: Речь, 2004. -70 с.

- Михайлова, И.И. Клинико-психологические и социальные факторы, влияющие на стигматизацию психически больных разных нозологических групп/И.И. Михайлова, В.С. Ястребов, С.Н. Ениколопов//Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2002. -Т. 102, № 7. -58 c.

- Серебрийская, Л.Я. Психологические факторы стигматизации психически больных: автореф. … канд. психол. наук/Л.Я. Серебрийская. -М.: РГБ, 2005.

- Серебрийская, Л.Я. Социальные представления о психически больных в психиатрии в контексте проблемы стигматизации//Журнал неврологии и психиатрии. -2005. -№ 3. -С. 47.

- Тюменкова, Г.В. Стигматизация и дискриминация больных эпилепсией/Г.В. Тюменкова, А.А. Портнова, З.И. Кекелидзе//Российский психиатрический журнал. -2005. -№ 4. -С. 51-57.

- Ястребов, B.C. Самостигматизация больных при основных психических заболеваниях/B.C. Ястребов, И.И. Михайлова//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -2005. -№ 11. -С. 50-55.

- Banaji, M.R. Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes/M.R. Banaji, A.G. Greenwald//Psychological Review. -1995. -№ 102. -P. 4-27.

- Corrigan, P.W. Challenging the structural discriminations of psychiatric disabilities: Lessons learned from the American disability community/P.W. Corrigan, C. Lam//Rehabilitation Education. -2007. -№ 21. -P. 53-58.

- Dovidio, J.F. Implicit and explicit prejudice and interracial interaction/J.F. Dovidio, K. Kawakami, S.L. Gaertner//Journal of Personality and Social Psychology. -2002. -Vol. 82. -P. 62-68.

- Fazio, R.H. Implicit measures in social cognition research: Their meaning and uses/R.H. Fazio, M.A. Olson//Annual Review of Psychology. -2003. -Vol. 54. -P. 297-327.

- Gawronski, B. Associative and propositional processes in evaluation: An integrative review of implicit and explicit attitude change/B. Gawronski, G.V. Bodenhausen//Psychological Bulletin. -2006. -№ 132. -P. 692-731.

- Hinshaw, SP. The mark of shame: Stigma of mental illness and an agenda for change/S.P. Hinshaw. -Oxford: Oxford University Press, 2007.

- Link, B. Conceptualizing stigma/B. Link, J. Phelan//Annual Review of Sociology. -2001. -№ 27. -P. 363-385.

- Meise, U. Das Stigma der Schizophrenie: versuche zu dessen Uberwindung /U. Meise, H. Sulzenbacher, H. Hinterhuber//Fortschr Neurol Psychiatr. -2001. -Vol. 69. -P. 75-80.

- Monteith, M. Changing one`s prejudiced ways: Awareness affect and self-regulation/M. Monteith//European review of social psychology. -2005. -Vol. 16. -P. 113-154.

- Pryor, J. Dual Psychological Processes Underlying Public Stigma and the Implications for Reducing Stigma Illinois/J. Pryor, G. Reeder//Mens Sana Monographs. -2007. -Vol. 6, № 1. -P. 177-180.

- Smith, E.R. Dual process models in social and cognitive psychology: Conceptual integration and links to underlying memory systems/E.R. Smith, J. DeCoster//Personality and Social Psychology Review. -2000. -Vol. 4. -P. 108-131.

- Strack F., Deutsch R. Reflective and impulsive determinants of social behavior/F. Strack, R. Deutsch//Personality and Social Psychology Review. -2004. -Vol. 8. -P. 220-247.

- Thompson, A.H. Attitudes about schizophrenia from the pilot site of the WPA worldwide campaign against the stigma of schizophrenia/A.H. Thompson, H. Stuart, R.C. Bland, J. Arboleda-Florez//Social Psychiatry Epidemiology. -2002. -Vol. 37. -P. 475-482.

- Thornicroft, G. Shunned Discrimination Against People with Mental Illness/G. Thornicroft. -Oxford, UK: Oxford University Press; 2006.

- U.S. Surgeon General’s Report U.S. Department of Health & Human Services. -1999.

- Yoshibumi, N. Public beliefs about causes and risk factors for mental disorders: a comparison of Japan and Australia/N. Yoshibumi, A.F.Jorm, K. Yoshioka et al.//BMC Psychiatry. -2005. -Vol. 5.