Социальная ориентация старшего дошкольника: условия и результат формирования

Автор: Безрукова Валентина Сергеевна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Интеграция образования и воспитания

Статья в выпуске: 2 (59), 2010 года.

Бесплатный доступ

Анализируются концептуальные положения социально ориентированного становления личности. Раскрываются условия формирования социальной ориентации дошкольника в современных обстоятельствах развития общества, государства и семьи.

Социальное становление личности, семейное воспитание и ценности, социальная ориентация дошкольника и ее компоненты, педагогическое сопровождение социальной ориентации дошкольника

Короткий адрес: https://sciup.org/147136656

IDR: 147136656

Текст научной статьи Социальная ориентация старшего дошкольника: условия и результат формирования

Современная социальная ситуация развития ребенка отличается крайней степенью дегуманизации отношения к личности, склонностью к прагматизму развития личностного потенциала и адаптации к социуму. Объективные условия современности требуют как можно более ранней готовности ребенка к динамичным жизненным обстоятельствам — миру идей, ценностей, опыта, который малышу предстоит постигнуть и осознать в первые годы своего бытия.

В процессе познания социокультурной среды формируются ориентации и установки, позволяющие ребенку составить представление и определить значимость окружающих его предметов и явлений, наметить индивидуальный план действий, осуществлять деятельность по достижению целей в конкретной культурно-исторической эпохе. Так определяется собственная «внутренняя позиция» личности, вырабатываются свое отношение к действительности, свое мироощущение, образ мироздания. Родители, являясь первыми воспитателями, не всегда способны содействовать становлению у ребенка целостной картины мира.

Многочисленные научные исследования в области семьи и семейного воспитания (Е. П. Арнаутовой, И. Ф. Дементьевой, И. Ф. Харламова и др.) показыва ют, что семья сегодня оказалась в сложных социально-экономических условиях (сокращение рабочих мест, кризис мировой экономики и пр.). Личностные проблемы родителей (физическое и психическое перенапряжение, повышенная занятость, работа, межличностные проблемы в семье и др.) приводят к тому, что семья не справляется с основными родительскими функциями. Так, большая занятость взрослых на работе сказывается на нехватке времени для формирования у детей правильных жизненных ценностей, идеалов и ориентиров. Психическое и физиологическое перенапряжение родителей негативно отражается на социальном комфорте ребенка в семье (с каждым годом увеличиваются число разводов родителей, число неполных семей, число молодых семей, не стремящихся к появлению детей). Ценности духовно-нравственного характера начали дополняться, а иногда и вытесняться ценностями практической полезности, что вызвало у семьи новые ориентации в воспитании ребенка [1].

Перераспределение материально-экономических функций и ослабление воспитательного потенциала семьи сказываются на качестве социальной ориентации детей: последняя не достигает необходимого уровня развития своих компонентов.

В какой-то мере компенсировать указанные недостатки может целенаправленная, научно обоснованная, выстроенная с учетом социально-психологических особенностей детей система ориентационной работы в дошкольном учреждении. Педагоги и родители обязаны помочь растущему человеку пройти этот — всегда уникальный и самостоятельный — путь морально-нравственного и социального развития.

В своих законодательных документах государство подчеркивает важность данного вида работы. Так, в «Концепции дошкольного воспитания» акцент делается на формировании основ личностной культуры, которая включает в себя ориентировку ребенка в природе, предметах, созданных руками человека; явлениях общественной жизни; в самом себе, соб ственной жизни и деятельности. «Базисом личностной культуры должно стать собственно человеческое начало в человеке, средоточие общечеловеческих ценностей (красота, добро, истина и др.) и средств жизнедеятельности (представления о действительности, способах активного воздействия на мир, проявления эмоционально-оценочного отношения к происходящему)» [4].

Однако сущностные аспекты социальной ориентации как социально-педагогического феномена до сих пор остаются неразработанными.

Научное осмысление действительности связано с вопросом о социальном становлении и развитии человека, о роли в этом процессе государства, общества и семьи. Отдельные концептуальные положения представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Анализ концептуальных положений социально ориентированного становления личности

Автор

Научный подход, представители

Научная основа и ключевые идеи

Т. Мор Философский, социалисты-утописты: Т. Дезами, Ш. Фурье, Р. Оуэн

Т. Парсонс Субъектно-объектный (по А. В. Мудрик), Э. Дюркгейм, Э. МакНейл, 3. Перри

Человек воспитывается в интересах общества, влияет на среду, а среда на него. Развитие гармоничной личности возможно только при сочетании общественных и личностных интересов «Интернализация культуры общества, в котором ребенок родился», «освоение реквизита ориентаций для удовлетворительного функционирования в роли». Человек вбирает в себя все ценности в процессе общения со «значимыми другими», первичная социализация просиходит в семье, где складываются ценности, ориентиры, установки

Э. Фромм

Индивидуально-психологический, Б. Г. Ананьев, А. В. Петровский

Человек вступает в отношение с миром, проявляющееся в ассимиляции (освоение вещей) и социализации (отношение с людьми и с самим собой). Ориентации — это проявление характера человека

Э. Гидденс Социологический

Абстрактные ценности, идеалы в физическом, интеллектуальном совершенстве, а также содержание, принципы, методы, приемы, правила поведения, надлежащие представлениям, жизненным идеалам и условиям национальных групп и этносов. Содержит ценности, созданные отдельными социальными группами, нормы, которым они следуют в жизни

Д. И. Фельд- Концепция социального Полная реализация человеком самого себя, своих способностей, штейн развития личности самовыражение, самораскрытие. Психические качества: стрем ление к реализации себя и сознательное принятие идеалов общества, превращение их в личные ценности, убеждения, потребности, ориентиры

С. К. Му- Педагогический Интеграционная система компонентов духовного мира челове- хамбетова ка, позволяющая ему разобраться в сложной социальной об становке, оценить происходящее, свое отношение к нему, принять конкретные решения и организовать свои сущностные силы на его реализацию

Труды философов и психологов, педагогов и социологов, физиологов и генетиков, а также достижения современной науки свидетельствуют о том, что только в социальной среде, в процессе целенаправленного воспитания происходит действенная выработка программ социального поведения человека, формируется человек как личность.

Социальная ориентация — это «динамичный» феномен, изменяющийся во времени и пространстве и зависящий от факторов социума. Применяя термин «динамичный» к социальной ориентации, мы подчеркиваем, что любые изменения в обществе заставляют индивида ориен тироваться в непредвиденных социальных ситуациях, пересматривать собственные ориентации. Следовательно, если человек является частью цивилизации, культуры того или иного общества, нации, социального слоя, то ему свойственна определенная система социальных ценностей, в рамках которой и через призму которой осуществляется его деятельность.

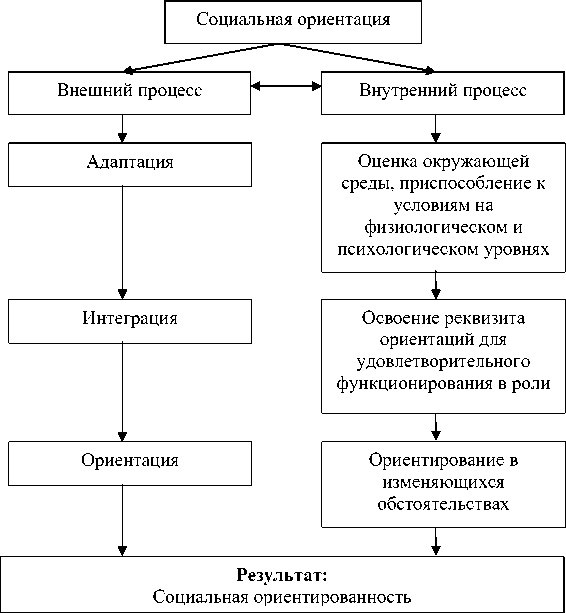

По нашему мнению, смысл социальной ориентации раскрывается на пересечении таких процессов, как адаптация, интеграция, ориентировка, что позволяет говорить о внешней и внутренней социальной ориентации (рисунок) .

Взаимосвязь понятий социальной ориентации

Внешний процесс социальной ориентации представляется нам как способ вхождения человека в социальную среду и его приспособления к культурным, психологическим и социологическим факторам. Данное положение раскрывается в работах исследователей как интеграция личности в социальную систе му (Т. Парсонс, Р Мертон), как процесс преодоления негативных влияний среды, мешающий саморазвитию и самоутверждению (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс).

Внутренний процесс — это результат усвоения индивидом и воспроизводство им определенной системы знаний, норм, ценностей, способов мышления и др., личностных и социальных качеств, позволяющих функционировать в качестве полноправного члена общества (И. С. Кон).

Таким образом, социальная ориентация рассматривается нами как усвоение и воспроизводство социального опыта, норм, ценностей, как восприятие социальной ситуации, ориентация в ней, умение анализировать, оценивать и принимать адекватные решения, которые позволили бы ребенку функционировать в ближайшем окружении и обществе в целом.

Мы считаем возможным и необходимым осуществление социальной ориен- возрастные (физиологические)

тации в дошкольном учреждении. Особенно важен в этом плане старший дошкольный возраст, который является фундаментальным для закладки социальных и ценностных ориентаций. Психофизиологические особенности определяют вхождение ребенка в социум и его социально значимые качества, которые позволят ему оптимально раскрыть собственный потенциал, активно адаптироваться в окружающем мире, противостоять его негативным факторам.

Нами был проведен анализ первичной социальной ориентации ребенка-дошкольника, в результате чего выделены три группы особенностей:

-

— рост головного мозга;

-

— пластичность мозга;

-

— недостаточная подвижность нервных процессов;

-

— завершение дифференциации ассоциативных зон;

-

— способность центральной нервной системы к образованию сложных межфункциональных связей;

— совершенствование основных нервных процессов (возбуждение и, особенно, торможение)

психологические

— развитие познавательных процессов;

— новообразования;

-

— личностная и нравственная саморегуляция;

-

— синтез внешних и внутренних действий;

-

— рост самосознания, осознание своего социального «Я»;

-

— формирование устойчивой структуры мотивов;

-

— дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни

социальные

-

— интерес и стремление к включению в мир социальных отношений;

-

— расширение социальных связей и взаимодействия;

-

— развитие мотивации общения (желание быть понятым);

-

— новая социальная ситуация развития (готовность к принятию нового статуса первоклассника, социальные роли);

-

— зарождение новых социальных потребностей (потребности в уважении и признании взрослого, потребность в признании сверстников, стремление быть первым, лучшим);

-

— формирование внутренней социальной позиции и стремления к соответствующей его потребностям новой социальной роли

Указанные особенности в портрете современного дошкольника позволяют составить объективную характеристику его личности [2, с. 117] и обнаруживают необходимость специально организованного педагогического процесса социальной ориентации детей. Последнюю возможно осуществлять в двух направлениях: 1) актуализации готовности субъек тов к ее реализации (работа с родителями, педагогами ДОУ, в том числе с будущими педагогами (студентами)); 2) оптимизации личностного потенциала дошкольника.

Готовность субъектов, и прежде всего родителей, к реализации социальной ориентации дошкольника — одно из условий эффективности этого процесса.

Выполняя воспитательную и социализирующую функцию, семья является главным направляющим социального становления, и от того, насколько родители компетентны в реализации данной деятельности, зависит успех социальной ориентации самого ребенка. Формирование социальной ориентации в условиях семьи нами понимается как процесс передачи и усвоения системы духовно-нравственных ценностей; овладение приемами и правилами поведения, «соответствующими представлениям, жизненным идеалам и условиям национальных групп и этносов» [3]; создание благоприятной ситуации личностного самоопределения, самореализации и ориентации в системе социальных отношений.

Складывание социально-ролевой структуры у ребенка в процессе семейного воспитания предполагает накопление дошкольником социального опыта, который является результатом социальной ориентации. В условиях семьи социальная ориентация позволяет реализовать два основных направления:

— выработку ролей, значимых для жизни в семье, — усвоение форм внутрисемейных отношений, нормативов поведения, значимых для семьи, ценностных ориентаций, мотивов деятельности (ориентация на выполнение социальных ролей: дочери, сына, отца, матери, бабушки, тети, дяди, снохи, зятя);

— выработку ролей, значимых для социализации личности вне семьи,— с целью ориентации индивида на существующие в данном городе общие стандарты деятельности (ориентация на трудовую деятельность).

Наше исследование, проведенное с 2006 по 2008 г., подтверждает, что социальная ориентация детей в современной семье не достигает необходимого уровня развития своих компонентов. Отсюда главной задачей дошкольного образовательного учреждения, принявшего ребенка, наряду с оценкой личностного развития становятся определение уровня социальной ориентации и, по возможности, его корректировка.

Очевидно, в настоящее время необходимо ознакомление с рассматривае мым видом деятельности работающих педагогов ДОУ. Мы предлагаем объединить педагогический потенциал ДОУ по овладению системой работы по социальной ориентации дошкольников. Этому могут способствовать усиление работы методических объединений в дошкольном образовании, осуществление мониторинга соотношения характера педагогической деятельности и уровня социальной ориентированности детей,освоение передового педагогического опыта (вза-имообучение, применение инновационных технологий, использование ИКТ и пр.). Подобная деятельность нуждается в специфическом методическом обеспечении.

На уровне вузовской подготовки такая работа уже ведется. В МГПИ им. М. Е. Евсевьева в рамках предметов специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» студенты знакомятся с основами социального воспитания и социально-личностного развития ребенка, которое направлено прежде всего на формирование личности дошкольника. Нами разработан и успешно ведется курс по выбору «Педагогическое сопровождение социальной ориентации детей старшего дошкольного возраста». Цель спецкурса состоит в освоении студентами специальных знаний о социальной ориентации дошкольников (компонентах и функциях), возможностях использования технологии педагогического сопровождения; умений диагностики социальной ориентированности дошкольников, анализа образовательной среды ДОУ; в выявлении эффективности психолого-педагогических условий и механизмов, средств и форм педагогического сопровождения социальной ориентации детей; в обеспечении психологической поддержки воспитанников с индивидуальными проблемами и трудностями социализации и адаптации.

Все вышеизложенные условия не будут иметь должного эффекта без оптимизации личностного потенциала дошкольника, что, по нашему мнению, возможно лишь в процессе педагогического сопровождения. Педагогическое сопровождение социальной ориентации старшего дошкольника выступает как специально организованный и контролируемый процесс оказания содействия в познании своего внутреннего мира, освоении системы человеческих ценностей и психологического взаимодействия с миром. Ребенок получает квалифицированную помощь и поддержку, необходимую ему для усвоения системы духовно-нравственных ценностей; овладения приемами и правилами поведения в различных социальных ситуациях. Для этого необходимо создание специальных программ и технологий разноуровневого взаимодействия детей и взрослых.

Системная работа по оптимизации личностного потенциала может осуществляться комплексно (через реализацию образовательных программ); дифференцированно (через работу в группах по уровню сформированности социальной ориентации); индивидуально (через создание ситуации успеха, с использованием личностно ориентированного подхода).

Многообразие комплексных образовательных программ ориентирует специалистов дошкольных учреждений на социально-личностное развитие ребенка, в то время как целевые установки социальной ориентации специально не выде лены. Например, в программе «Я — человек» (автор С. А. Козлова) социальное развитие трактуется как проблема познания социального мира; в программе «Радуга» (Т. Н. Доронова и др.) большое значение придается созданию традиций в жизни группы, а также ознакомлению детей с широким социальным окружением через общение со взрослыми; в программе «Дружные ребята» (Р. С. Буре и др.) акцент сделан на этических проблемах социального развития дошкольника; авторы программы «Наследие» (М. М. Новицкая и др.) обращаются к проблеме социализации ребенка в семье и ДОУ средствами народной культуры; в программе «Истоки» (Л. А. Парамонова и др.) отдельно прописывается линия социального развития, ориентирующая на воспитание у ребенка культуры познания взрослых и детей; развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию межличностных отношений; развитие самопознания; воспитание у ребенка уважения к себе и др. [5].

Анализ теории и эмпирические исследования позволили нам выделить основные компоненты социальной ориентации дошкольников (табл. 2).

Таблица 2

Содержание социальной ориентации в старшем дошкольном возрасте

|

Компонент социальной ориентации |

Содержание компонента |

Социально значимые качества личности |

|

Духовно-ценностная |

Ориентация на мир образцов культуры и |

Образованность, воспитанность, |

|

ориентация |

введение общественных норм в систему внутренних ценностей |

добро, честь, долг, достоинство, совесть, справедливость, честность, порядочность, милосердие, прощение |

|

Коммуникативная |

Умение ориентироваться на других людей, |

Эмоциональная отзывчивость в |

|

ориентация |

усвоение взаимоотношений в группе (коллективе), ориентация на связи и отношения, ориентация на общество (государство, отечество, народ, нацию) |

виде сочувствия, элементарной взаимопомощи |

|

Личностная ориента- |

Ориентация на индивида, формирование и |

Уверенное физическое самочув- |

|

ция |

развитие личности, ориентация ребенка на представителя своего пола, отожествление с ним, формирование знаний о своем организме |

ствие, интеллигентность, жизнелюбие, позитивная самооценка |

|

Поведенческая |

Ориентация на социальные нормы в своем |

Социальный опыт и нормы по- |

|

ориентация |

поведении, формирование представления о том, как надо поступать в том или ином случае, ориентация на выполнение социальных ролей и на предстоящий образ жизни |

ведения в обществе и коллективе |

|

Профессиональная |

Формирование положительного отношения |

Трудолюбие, ответственность, |

|

ориентация |

к профессиональному миру — людям труда и занятиям, первоначальные трудовые умения |

коллективизм |

Таким образом, формирование социальной ориентации дошкольников представляет собой многоаспектный процесс, объединяющий усилия как семьи и педагогов, так и общества в целом. От этих усилий зависят успешность социальной ориентации ребенка, эффективность его взаимодействия с другими, ориентированность в изменяющейся социальнокультурной среде, что поможет ему осознать себя полноправным представителем общества и подготовиться к будущей самостоятельной семейной жизни, профессионально-трудовой деятельности.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Арнаутова, Е. П. Педагог и семья / Е. П. Арнаутова. — М. : Изд. дом «Карапуз», 2001. — 154 с.

-

2. Безрукова, В. С. Преемственность социальной ориентации дошкольника в условиях семьи и ДОУ / В. С. Безрукова // Интеграция образования. — 2009. — № 1. — С. 116—119.

-

3. Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс ; пер. с англ. — М. : Эдиториал УРСС, 1999. — 703 с.

-

4. Концепция дошкольного воспитания // Дошк. воспитание. — 1989. — № 5. — С. 10—23.

-

5. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений : учеб. пособие для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / под ред. Т. И. Ерофеевой. — М. : Изд. центр «Академия», 2000. — 344 с.

Поступила 22.06.09.

СРЕДСТВА ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСУЖДЕННЫМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ

А. Хаитжанов ( Пензенский государственный университет )

В настоящее время большое внимание уделяется вопросу о средствах исправления, применяемых к осужденным в исправительных учреждениях для достижения целей наказания. Исправление лиц, лишенных свободы, — сложный и многогранный процесс, который предусматривает активное использование различных средств, методов, форм идеологического, правового воздействия на осужденных.

В связи с происшедшими изменениями в политической, экономической, правовой, культурной и других сторонах жизни российского общества необходимо обеспечить осуществление единого воспитательного процесса во всех звеньях исправительного комплекса. В первую очередь следует определить нравственно-этическую сторону воспитательной работы, освободиться от рутины, пустословия и шаблона, соотнести средства исправительного воздействия с реальными условиями жизни, сложившимися в России.

Согласно ст. 43 УК РФ наказание назначается судом в целях достижения социальной справедливости, исправления осужденных и недопущения совершения повторных преступлений как осужденными, так и иными лицами.

Исправить осужденных — означает сформировать у них уважительное отношение к людям, обществу, правилам и традициям человеческого общежития, стимулировать их право послушного поведения.

В соответствии со ст. 2. УИК РФ одна из важнейших задач уголовно-исполнительного права заключается в определении средств исправления. Основными из них выступают установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ).

На наш взгляд, вышеуказанные средства исправления лиц, лишенных свобо-