Социальная политика сбережения народа

Автор: Римашевска Наталья Михайловна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 5 (110), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рождаемость, смертность, здоровье, заболеваемость, численность населения, факторы, демографический кризис

Короткий адрес: https://sciup.org/14749750

IDR: 14749750

Текст статьи Социальная политика сбережения народа

Последняя декада ХХ века отмечена в России, кроме всего прочего, разразившимся демографическим кризисом , начало которого условно можно отнести к 1992 году, когда динамика населения преодолела «точку невозврата», оказавшись в зоне естественной убыли, где оно пребывает и по сию пору. Вместе с тем 2008–2009 годы отмечены позитивными тенденциями, которые проходили под воздействием принятых в 2007 году правительственных решений в области демографической политики, но их эффективность будет существенным образом зависеть от продолжительности влияния на демографические процессы. Подобного рода атака, как показывает жизнь не только в России, действует в течение 2–3 лет, а затем, после адаптации к ней населения, все приходит на круги своя. Кроме того, существенную роль здесь сыграло замещение естественной убыли населения миграционным приростом, который существенно возрос за эти два года. Естественная убыль населения в январе–октябре 2009 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2008 года на 116,4 тыс. человек, а увеличившийся миграционный прирост полностью компенсировал численные потери населения и превысил их на 6,1 %.

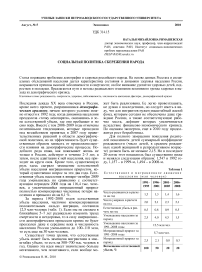

За период 1992–2008 годов естественная убыль населения, частично компенсированная положительным сальдо миграции, составила 12,5 млн человек (табл. 1). Если мы не сможем в ближайшие 5–7 лет радикально изменить тренд смертности и нездоровья, то в силу инерционности демографических процессов кризис не будет преодолен даже к середине века и численность населения России уменьшится до 100–110 млн, то есть еще на 30 млн человек.

Существует точка зрения, что естественная убыль может быть замещена мигрантами в масштабах убыли, то есть на 500–700 тыс. человек в год. Однако эта идея имеет значительно больше негативного, чем позитивного, если вообще мо- жет быть реализована. Ее легко провозглашать, не думая о последствиях, но следует иметь в виду, что для мигрантов нужен масштабный жилой фонд, которым сегодня не обеспечены даже граждане России, а также соответствующие рабочие места, дефицит которых увеличивается вследствие финансово-экономического кризиса. По оценкам экспертов, еще в 2010 году продолжится рост безработицы.

Для полного замещения поколения родителей поколением детей суммарный коэффициент рождаемости (число детей, в среднем рожденных одной женщиной в репродуктивном возрасте) должен быть не меньше 2,15. Но в последнее 20-летие этот показатель был существенно ниже и менялся следующим образом: 1,547 в 1992 году, 1,157 – в 1999-м, 1,494 – в 2008-м.

Таблица 1

Естественное и миграционное движение населения (млн человек)

|

1991 – 1995 |

1996 – 2001 |

2001 – 2005 |

2006 – 2008 |

|

|

Число родившихся в расчете на год |

1,5 |

1,3 |

1,4 |

1,6 |

|

Число умерших в расчете на год |

2,0 |

2,1 |

2,3 |

2,1 |

|

Естественная убыль в расчете на год |

0,5 |

0,8 |

0,9 |

0,5 |

|

Уменьшение населения за период |

2,5 |

4,0 |

4,5 |

1,5 |

|

Уменьшение населения за 1991–2008 годы |

12,5 млн чел. |

|||

|

Миграционный прирост за 1991–2008 годы |

5,7 млн чел. |

|||

|

Миграционный прирост за период |

2,5 |

2,1 |

0,8 |

0,3 |

|

Возмещение естественной убыли, % |

100 |

50 |

20 |

20 |

Масштабы рождаемости определяют два комплекса факторов: а) репродуктивный потенциал и б) репродуктивное поведение.

Репродуктивный потенциал нашего населения хорошо просматривается в перспективе и, к сожалению, не радует, так как:

-

• ближе к середине века в репродуктивный возраст войдут относительно малые когорты женщин;

-

• репродуктивный возраст уменьшается вместе с падением здоровья населения; достаточно отметить, что уже сегодня 15–20 % брачных пар бесплодны;

-

• негативно действует и традиционное распространение абортов как следствие низкой культуры регулирования деторождения.

Не лучшая ситуация складывается и с репродуктивным поведением, которое характеризуется:

-

• устойчивым снижением брачности и ростом разводов;

-

• торжеством модели однодетной семьи, о чем свидетельствуют материалы переписи 2002 года, когда 34 % семей имели одного ребенка, 15 % – двух и 3 % – трех и более;

-

• отказом от рождения детей («чайлдфри»);

-

• все более широкой конкуренцией детей с социальными благами в виде карьерного роста, увеличения доходов и потребления;

-

• низким уровнем жизни, и прежде всего оплаты труда: 40 % работников имеют заработок, не обеспечивающий его самого и одного ребенка. В процессе демографического воспроизводства лидирует смертность, а не рождаемость (в 2008 году умерло 2 млн 80 тыс. человек, родилось – 1 млн 710 тыс.). При этом свыше 80 % смертей есть следствие нездоровья и различных форм недуга. Из сказанного следует, что главный путь преодоления демографического кризиса (особенно сегодня) – это укрепление здоровья и снижение вследствие этого смертности.

Вместе с тем значение здоровья определяется не только его демографической ролью. Здоровье – это характеристика человеческого потенциала и человеческого капитала, определяющего экономическую мощь страны, это главный компонент качества жизни, измеряемого ее продолжительностью в условиях свободного выбора. С другой стороны, качество жизни – главный параметр ее ценности для человека. Важно не только долголетие, но и способность человека сохранять с годами здоровье, тонус и жизненную энергию, само желание жить [9; 47], что является активным источником динамического развития общества и придет на смену новейшим технологиям как главный фактор экономического роста, решающий компонент VI технологического уклада, который непосредственно будет определяться здоровьем населения.

Во главе социальной политики Российского го сударства как главный приоритет должно стоять здоровье во всех его многогранных аспектах.

-

1. СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

ВОЗ определяет здоровье как состояние полного физического, психического и социального благополучия. Причем физическое здоровье – это способность выполнять каждодневную работу, включая заботу о себе; психическое здоровье – это состояние человека в гармонии с самим собой; социальное здоровье отражает позитивные отношения с другими людьми, готовность оказать помощь и способность принять ее.

Существуют два уровня рассмотрения и оценки здоровья:

-

1 . Популяционный (общественное здоровье), относящийся к населению определенной территории, страны, региона, города;

-

2 . Индивидуальный, характеризующий отдельного человека.

Состояние общественного здоровья целесообразно оценивать на основе сравнения с другими странами и территориями, а в качестве характеристик использовать по крайней мере три:

-

• продолжительность предстоящей жизни (ППЖ),

-

• уровень заболеваемости населения,

-

• уровень инвалидизации.

В России самая низкая ППЖ среди европейских стран: в 2008 году она была равна 67,9 года по населению в целом. Учитывая, что в нашей стране ППЖ существенно (на 12–13 лет) различается по полу, его следует всегда определять раздельно для женщин и мужчин. В сравнении с другими странами эти индикаторы представлены в табл. 2.

Таблица 2

Продолжительность предстоящей жизни (лет)

|

Страна |

Для мужчин |

Для женщин |

|

Россия |

61,4 |

73,9 |

|

Австрия |

77,2 |

82,8 |

|

Финляндия |

75,9 |

83,1 |

|

Швеция |

78,8 |

78,6 |

ППЖ формируется в зависимости от состояния смертности. В России общий показатель смертности в 2008 году достигал 14,6 на 1000 жителей, в то время как в развитых странах он был лишь 8, а в развивающихся – 12. В результате из 180 стран по этому индикатору наша страна оказалась лишь на 100-м месте.

Причиной такого уровня смертности является высокая заболеваемость: в 2008 году зарегистрировано больных с впервые установленным диагнозом 772 на 1000 человек населения, то есть почти 80 % граждан. Неудивительно, что специальные исследования, базирующиеся на показателях индивидуального здоровья, позволили получить следующие оценки состояния здоровья населения страны:

-

• 3 % абсолютно здоровых;

-

• 24 % относительно здоровых;

-

• 3 % с очень плохим здоровьем (инвалиды);

-

• 70 % относительно плохое и плохое здоровье (свыше 2 хронических заболеваний).

Особую озабоченность вызывают болезни социальной этиологии, среди которых следует отметить туберкулез (395 тыс. человек в 2007 году) и сифилис (437 тыс. человек в 2007 году) [8; 228]. Существенное влияние на качество репродуктивного здоровья населения оказывает эпидемия ВИЧ/СПИД. 80 % больных с диагнозом ВИЧ являются людьми фертильного возраста, ведущими активную сексуальную жизнь, а 44 % – это молодые женщины с репродуктивными возможностями. В результате до 35 % возросла доля гетеросексуального пути передачи этой инфекции. Растет число детей от инфицированных матерей, в 2006 году их было 33 844.

Широкое распространение получили психические нозологии: за помощью в связи с психическими расстройствами в 2007 году обратились 4 млн 357 тыс. человек, а общее число нуждающихся в контактах с психиатрами – 52 млн человек, то есть 1/3 населения. При этом уровень психических расстройств среди детей на четверть выше, чем у взрослых. За 2001–2003 годы число несовершеннолетних, имеющих инвалидность по причине умственной отсталости, увеличилось в 2 раза. Алкоголизмом и алкогольными психозами страдают 2 млн 290,7 тыс. человек, а наркоманией – 368,3 тыс. человек, число потребляющих наркотики, согласно официальной статистике, – около 500 тыс., а фактически – 3,5–4 млн человек. В 2007 году число умерших от причин, связанных с употреблением алкоголя, составило 75 200 человек, из них 37 % – от случайных отравлений, 38 % – от алкогольной кардиомиопатии [2; 336].

Уровень инвалидизации в России определяется численностью инвалидов, которых сегодня более 12 млн, и их ежегодным приростом в размере около 1 млн человек. Относительное число инвалидов в России в 5 раз больше, чем в развитых странах.

Социальное здоровье (благополучие) измеряется через асоциальное поведение с помощью композитного индекса, интегрирующего первичные показатели асоциального поведения – самоубийства, убийства, психические расстройства, социальное сиротство, разводы и т. д. (табл. 3) [10; 112–117].

Таблица 3

Композитный индекс социального здоровья в странах Европы в 2006 году

|

Страна |

Композитный индекс |

|

Россия |

4,97 |

|

Эстония |

5,20 |

|

Литва |

5,63 |

|

Украина |

6,31 |

|

Чехия |

6,65 |

|

Белоруссия |

6,79 |

|

Финляндия |

6,89 |

|

Венгрия |

7,20 |

|

Дания |

7,50 |

Таблица 4

Динамика индивидуального здоровья

|

населения Таганрога (%) |

||||

|

Состояние здоровья |

1981 |

1989 |

1993 |

1998 |

|

«Хорошее и отличное» |

62,6 |

47,0 |

45,4 |

36,1 |

|

«Удовлетворительное» |

24,8 |

37,8 |

35,7 |

44,7 |

|

«Плохое и очень плохое» |

12,6 |

15,2 |

18,9 |

19,2 |

|

Средняя оценка (в баллах) |

3,63 |

3,39 |

3,29 |

3,18 |

|

Доля лиц, имеющих хронические заболевания |

29,4 |

43,3 |

48,0 |

60,7 |

Таблица 5

Динамика индивидуального здоровья населения Москвы (%)

|

Состояние здоровья |

1996 |

2004 |

|

«Отличное» |

8,5 |

5,0 |

|

«Хорошее» |

51,6 |

30,0 |

|

«Удовлетворительное» |

31,3 |

53,6 |

|

«Плохое» |

8,7 |

11,4 |

|

Средняя оценка (в баллах) |

3,6 |

3,13 |

Композитный индекс, характеризующий психологическое состояние российского общества за период 1990–2006 годов, в баллах составил в 1990 году – 6,68, в 1991-м – 6,47, в 1992-м – 5,78, в 1993-м – 4,89. Динамика данного индикатора демонстрирует существенную неустойчивость и имеет тенденцию к снижению позитивного психологического состояния населения в последние 15 лет.

20-летние обследования индивидуального здоровья населения позволили выявить ряд его специальных характеристик [6; 26].

Во-первых, показатель здоровья имеет устойчивый нисходящий тренд (табл. 4).

Во-вторых, средняя оценка здоровья населения в Москве – 3,13 балла (табл. 5), а для страны этот показатель составляет около 3,2 балла по 5-балльной шкале [3; 15].

В-третьих, особую озабоченность вызывает здоровье детей и молодежи, которое снижается интенсивнее, чем у взрослых. Каждый год новорожденные приходят в этот мир с меньшим потенциалом здоровья: в 1990 году родились больными или заболели сразу после рождения 14,7 % детей, а в 1995-м их было 28,5 %, в 2000-м – 38,0 %, в 2005-м – 40,7, в 2006-м – 38,9 %, в 2008-м – 37,3 % [4; 26]. На протяжении жизненного цикла интенсивность падения здоровья у детей выше, чем в среднем по всем группам населения, а проблемы заболеваемости в целом вопреки здравому смыслу перемещаются из групп престарелых в группу детей и молодежи. Здоровье каждого следующего поколения ниже, чем у предшествующего: у наших детей оно хуже, чем у нас, здоровье внуков еще ниже, чем у наших детей.

Дети, рожденные больными, не проходят реабилитации в течение жизненного цикла и, вступая в репродуктивный возраст, воспроизво- дят больное поколение. С каждым годом репродуктивный потенциал снижается, а общество все глубже втягивается в некую «социальную воронку» нездоровья. Чтобы выбраться из нее, необходима жизнь не одного поколения. Если не остановить этот негативный процесс, он может оказаться необратимым.

В-четвертых, социальные условия препятствуют реализации биологических резервов человека, заложенных природой, разрушают этот ресурс. Развитие индивида с биологической точки зрения должно продолжаться до 35-летнего возраста, но в конце 1970-х годов «пик» здоровья отмечался в 25 лет, а затем падал и к концу 1980-х снизился до 16 лет. В преддверии нового века человек оставался с тем потенциалом, с которым он родился. Социальные факторы вызывают состояние «упущенного» здоровья, а сопоставление реального здоровья и биологического потенциала организма раскрывает возможности общества.

В-пятых, изменение здоровья в течение жизни происходит не плавно, а «ступенчато». Кризисные точки указывают на возрастные группы риска: у женщин резкий спад здоровья относится к 40 годам, а у мужчин – к 50.

В-шестых, был выявлен гендерный парадокс здоровья, состоящий в том, что продолжительность предстоящей жизни у мужчин на 12–13 лет меньше, чем у женщин (в 2007 году 59,6 года против 72,6 года соответственно), а индивидуальный потенциал текущего здоровья у них выше в среднем на 10 %. Это объясняется биологическими и социальными факторами, что в значительной мере диктует необходимость гендерного характера социально-демографической политики.

Биологические причины сводятся к следующему. Женщина как хранительница человеческого вида обеспечивает его биологическую устойчивость. Ее организм выносливее, она способна к меньшим нагрузкам, но может нести их постоянно и долго. Мужчина обладает экспериментальным и в силу этого менее стабильным организмом. Его организм более уязвим и характеризуется слабым иммунитетом. Мужчина работает интенсивнее, но быстрее выдыхается, он тревожнее и менее устойчив эмоционально, больше подвержен кризам. У него более низкий резерв гормональной системы, что делает его менее защищенным перед стрессом. Для мужчин характерен относительно высокий уровень обмена веществ, в том числе бóльшая интенсивность свободнорадикального окисления. С этим связана повышенная опасность возникновения клеточных мутаций. Неслучайно, что гораздо чаще мутации наблюдаются в мужской У-хромосоме и по мужской линии передается в 10 раз больше наследственных заболеваний. На мужчинах природа экспериментирует, не рискуя более ценной для сохранения вида женской особью [2; 11].

Гендерное воздействие на здоровье имеет и социальные причины. На рынке труда мужчины занимают рабочие места с большим риском, травматизмом, вредными условиями. 37 % из них работают в неделю более 40 часов. У мужчин в 2–3 раза выше заболеваемость туберкулезом и в 6–8 раз выше смертность от этой нозологии. У них чаще встречаются и вредные привычки. Более половины мужчин (53,6 %) курят табак, а курящих женщин лишь немногим более четверти (27,2 %). Низкое потребление алкоголя относится к 39,2 % мужчин и к 78 % женщин. Суицид у мужчин в 6–8 раз чаще, чем у женщин, а самосохранительное поведение развито существенно слабее. Стремясь материально обеспечить семью, российские мужчины конвертируют свое здоровье в доход, в отличие от процессов, наблюдаемых в европейских странах. Женщины чаще болеют и, как известно, несут две социальные нагрузки – воспитание детей и участие в экономической деятельности, чем, прежде всего, определяется их более низкое текущее здоровье.

Существенное значение имеет репродуктивное здоровье, от которого зависит воспроизводственный потенциал населения. Статистика отражает рост заболеваний, влияющих на репродуктивные функции. Речь идет, прежде всего, о болезнях эндокринной системы, число которых за период 1992–2006 годов увеличилось в 2 раза, а у подростков – в 3,5 раза. Наблюдается низкое здоровье беременных, около 40 % которых страдают анемией; растет заболеваемость ВИЧ у женщин, а также ранняя беременность у несовершеннолетних. Наконец, лишь менее чем у одной трети женщин роды проходят в соответствии со стандартами. Следует подчеркнуть, что анемия как заболевание, возникающее при недостаточном питании, выступает четким маркером низкого уровня материальной обеспеченности значительных слоев населения. Это означает, что дети сегодня часто рождаются в негативных условиях.

Продолжает интенсивно снижаться здоровье детей, о чем свидетельствуют специальные наблюдения, проводимые в режиме реального времени с момента рождения ребенка. Они позволили получить ряд новых выводов, объясняющих падение здоровья детей и молодежи, а именно:

-

• около 40 % детей рождаются больными или имеют риск заболеваний непосредственно после родов;

-

• ухудшение здоровья детей есть непосредственное следствие снижения здоровья женщин;

-

• происходит постоянное накопление груза патологий в последующих поколениях российского населения;

-

• формируется порочный круг бедности и болезней детей, прежде всего потому, что примерно половина из них рождается в бедных семьях или имеет риск бедности.

-

2. ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ НЕЗДОРОВЬЯ

Неслучайно всероссийское наблюдение здоровья в 2002 году констатировало, что лишь 32 % детей здоровы, 16 % имеют хронические болезни, 52 % страдают функциональными рас- стройствами [8]. Статистика год от года отмечает ухудшение индикаторов здоровья российских подростков и молодежи. На фоне хронических заболеваний, которые возникают к окончанию школы у 80 % подростков, фиксируются высокие показатели репродуктивной патологии: у 60 % девушек и у 46 % юношей до 18 лет [5].

Снижение здоровья с начала 1990-х годов главным образом из-за реформ, именуемых «шоковой терапией», явилось прямым следствием не только катастрофического падения уровня жизни, но и более общих и глубоких социальнодемографических процессов. Об этом ярко и убедительно писал Питирим Сорокин, оценивая влияние революции (реформации) на состав населения, его смертность, рождаемость и брачность. В результате реформ возникает радикальная деформация поведения, изменяющая биологический состав населения, уменьшая его количество и снижая качество. В конечном счете проявляется процесс отрицательной селекции населения, ухудшается «биологический наследственный фонд положительных свойств народа», способствуя его деградации и вырождению [7; 183, 198].

Повышение кривой смертности и понижение кривой рождаемости в итоге приводит к уменьшению естественного прироста. А следствием этого неизбежно становится уменьшение численности детей, сопровождаемое ухудшением их здоровья, что наблюдается в течение последнего 20-летия. Это явление неизбежно и прямым образом вызывает трудности инновационной модернизации экономики и реализации нового технологического уклада, появление которого зависит от доли молодежи в трудовых ресурсах, поскольку новые технологии устаревают каждые 10 лет, а их усвоение – это удел молодых.

Состояние и динамика здоровья населения России, наблюдаемые в течение двух последних десятилетий, приводят к выводу о наличии драматической ситуации, свидетельствующей об устойчивом негативном тренде. Его опасность состоит в приближении к «точке невозврата» не только в части количественного воспроизводства, что наше население уже прошло, но и качественного, когда трудно развернуть больное общество, а демографические потери приумножаются. Для радикального предотвращения негативных тенденций необходимо по крайней мере знать факторы и причины нездоровья, тщательно их оценить, чтобы правильно сформулировать меры социальной политики.

По заключению ВОЗ, здоровье на 50–55 % определяется образом жизни человека (населения), на 8–10 % – системой существующего здравоохранения, на 20–25 % – состоянием окружающей среды, на 15–20 % – генетической составляющей. Понятно, что для формулирова- ния социальной политики, направленной на улучшение здоровья граждан, в первую очередь важно знать, как структурируются факторы образа жизни (50–55 %).

Широкие междисциплинарные исследования, позволившие выявить детальные причины формирования нездоровья, относящиеся к социально-демографической сфере, показали, что популяционное и индивидуальное здоровье регулируются по-разному, несмотря на то что в конечном счете весь комплекс их воздействий оказывается взаимосвязанным.

На макроуровне здоровье определяется общим развитием страны, ее экономическим, социальным и политическим потенциалом. Наиболее общим индикатором, характеризующим возможности и мощность страны, является величина валового внутреннего продукта (ВВП) в расчете на душу населения. От объема и распределения ВВП зависят:

-

• экологические условия жизни в стране;

-

• развитость и технологический уровень здравоохранения как отрасли оказания медицинских услуг, включая профилактику;

-

• условия, уровень, образ и качество жизни населения.

Популяционное здоровье находится в органической взаимосвязи со множеством причин формирования индивидуального состояния человека, которые могут быть иерархизированы по масштабу, силе и объекту воздействия. Некоторые факторы имеют эффект непосредственного влияния, другие оказывают косвенное действие, а третьи играют роль спускового механизма, определяющего процесс во времени. В этих условиях проблема состоит в том, чтобы распознать среди них основополагающие, контролируя которые можно было бы легче устранить или ослабить негативный эффект.

Отправной точкой факторного анализа оказывается диапазон различий в «исходном» потенциале здоровья, детерминированном генетически и проявляющемся в запасе защитных сил организма, степени его сопротивляемости патологическим воздействиям. Факторы обнаруживаются либо как единовременная реакция организма, либо через некоторый промежуток времени, в течение которого могут накапливаться патогенные последствия. Временной лаг зависит, с одной стороны, от природы, продолжительности и интенсивности их воздействия, с другой – от индивидуальных особенностей организма, запаса его защитных сил.

Множество причин, контролирующих здоро-вье/нездоровье на микроуровне, интегрируются в три факторных агрегата.

Первый агрегат определяет уязвимость новых поколений, значительная часть представителей которых рождается больными или заболевает непосредственно после рождения. В течение жизненного цикла состояние детей не улучшается, доля абсолютно здоровых постоянно уменьшается, и к окончанию школы здоровыми подходят менее 10 % детей и подростков. Официальная статистика показывает, что в России около одной трети детей здоровы, чуть более половины имеют функциональные отклонения, а остальные хронически больны. Два главных обстоятельства социально-экономического характера определяют этот процесс падения здоровья детей и подростков. Одно из них связано с состоянием беременных и кормящих матерей, до 40 % которых страдают анемией. При этом менее половины детей находятся на грудном вскармливании [4; 25–26]. В 2008 году на 1000 детей, достигших одного года, было зарегистрировано 2,5 тыс. заболеваний. В возрасте от 0 до 14 лет зафиксировано 38,3 млн больных с впервые установленным диагнозом, в числе которых около 10 % страдали анемией; доля таких детей возрастала с течением времени и за период с 1995 по 2008 год увеличилась почти в 2 раза [4; 28]. Заболеваемость подростков и молодежи (в возрасте 15–17 лет) несколько снижается, оставаясь все-таки существенно высокой. В 2008 году на группу детей от 0 до 14 лет на 100 тыс. соответствующего возраста приходилось 182,7 тыс. болезней; в возрасте 15–17 лет количество заболеваний уменьшилась до 124,9 тыс.

Второе обстоятельство связано с тем, что семьи с детьми, особенно при наличии не одного, а двух-трех детей, имеют относительно низкий уровень жизни. Половина домохозяйств, где рождаются дети, располагают доходами ниже или около прожиточного минимума, то есть являются бедными или имеют существенный риск бедности. Об этом свидетельствуют данные официального обследования семей – НОБУС. Среди имеющих относительно благополучное материальное положение женщин с «отличным» здоровьем в 2,6 раза больше, чем в группе, которая ограничивает себя даже в покупке продуктов питания. А состояние женщины в детородном возрасте – это главный фактор, обусловливающий здоровье новорожденного. Из общей численности малоимущего населения в 2008 году более пятой части (22,3 %) составляли дети в возрасте до 16 лет [4; 80].

Второй агрегат факторов связан с потерей эффективной трудовой мотивации, позволяющей трудом обеспечить достойное существование себе и своей семье. Высокопроизводительный труд, необходимый для этого, с одной стороны, требует большого волевого усилия работника, а с другой – законодательно установленного минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума [2; 14]. В условиях господствующих в России гендерных стереотипов патриархального характера, когда мужчина выполняет роль добытчика, падение трудовой мотивации в первую очередь негативно воздействует на него. Отсюда и возникновение эффекта сверхсмертности мужчин в период реформ, направленных на формирование рыночной экономики.

Известно, что сегодня минимальная заработная плата в России в 5–7 раз ниже, чем в Европе, и в 10 раз ниже, чем в США. Это приводит к сверхзанятости работника, который готов конвертировать свое здоровье в заработок, а не трансформировать доход в улучшение своего личного состояния.

Разумеется, в равной мере негативное воздействие оказывают три обстоятельства: низкий уровень оплаты труда, безработица и снижение семейных доходов в целом. Складывающаяся таким образом бедность населения вызывает целый комплекс биологических явлений, начиная с затяжного эмоционального стресса, повышенной тревожности, уменьшающих сопротивляемость организма к патологическим воздействиям и в конечном счете приводящих к срыву динамического стереотипа высшей нервной деятельности. При ухудшении условий существования человека повышается интенсивность окислительного обмена, необходимого для энергетического обеспечения жизнедеятельности организма в изменившейся среде. А это, в свою очередь, увеличивает образование свободных радикалов и окислительных повреждений ими ДНК, что ведет к инфарктам, инсультам, злокачественным образованиям, диабету и гепатитам.

Бедность трояким образом усугубляет ситуацию со здоровьем отдельных групп и слоев общества, а именно:

-

• малообеспеченность имеет плохую «социальную наследственность», так как бедные воспроизводят бедных;

-

• условия жизни в бедности кумулятивно воздействуют на здоровье, ухудшая его потенциал в контексте наследственности;

-

• населению, находящемуся за границей бедности, сложно воспользоваться качественными медицинскими услугами, которые сегодня имеют преимущественно платный характер.

-

3. ПУТИ И МЕТОДЫ РАДИКАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ТРЕНДА ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Не меньшее влияние на состояние здоровья населения оказывает сложившаяся в России чрезвычайно высокая социальная поляризация. Это явление оказывает негативное воздействие как на микро-, так и на макроуровне. Эксперты ООН сравнили развитие населения Бразилии, Венесуэлы и Таиланда. Первые две страны достигли относительно лучших экономических показателей и более высоких средних доходов на душу населения при более существенной дифференциации. В Таиланде, где экономические показатели оказались скромнее, но распределение доходов было более равномерным, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и переход на современный тип воспроизводства населения происходили быстрее [1].

Социальное неравенство в России как результат существующей в обществе системы распределительных отношений действует на здоровье населения по следующим направлениям. Во-первых, интенсивное вхождение страны в со- стояние поляризации вызывает массовую фрустрацию населения, продолжительный стресс и слом динамического стереотипа высшей нервной деятельности. Во-вторых, неравенство создает напряжение в обществе, проявления агрессии, отчаяния и безнадежности, вызывающие разные формы социального нездоровья, например алкоголизм и наркоманию, играющие вторичную роль в реакции на весь круг обстоятельств, в которых оказывается человек. В-третьих, расслоение в обществе ведет к маргинализации отдельных групп населения с выделением нищих, бомжей, беспризорных детей, проституток, в наибольшей степени подверженных болезням социальной этиологии (резистентная форма туберкулеза, все формы гепатита, сифилис, ВИЧ-инфекция).

Третий агрегат факторов здоровья базируется на низкой оценке человеческой жизни, возникающей отчасти под воздействием привлеченной в Россию теории «экономически эффективного населения». Главным становится не человек, а экономический рост, который определяет все аспекты социальной политики, включая интенсивность, масштабы и направления модернизации здравоохранения. На микроуровне этот комплекс связан с внешними условиями, в значительной мере определяющими образ жизни. Обобщающим фактором становится уровень самосохранительного поведения, который имеет две экстремальные точки: витальное (позитивное) и патогенное (разрушительное). Одна из них способствует укреплению здоровья, а другая, связанная прежде всего с вредными привычками, разрушает его.

Особое место в третьем комплексе факторов принадлежит жилищным условиям в широком смысле. Большое внимание уделяется качеству жилища, определяемого его типом, плотностью заселения, изолированностью и т. д., а также всем характеристикам инфраструктурного характера, в том числе транспортным условиям, развитости предприятий торговли и бытового обслуживания, обустроенности территории.

Не меньшее значение имеет и состояние здравоохранения, маркетизация которого привела к разрушению его как системы и неспособности эффективно выполнять свои задачи, так как организаторы здравоохранения связывают их прежде всего с расширением и управлением финансовыми потоками.

Традиционно понятие «здоровье населения» подменяется состоянием и развитием здравоохранения, что вводит в заблуждение при определении приоритетов социальной политики. Количество врачей и больничных коек, а также уровень медицинских технологий, разумеется, влияют на здоровье, но совсем на другом этапе и лишь тогда, когда оно уже целиком или частично потеряно. Без учета этого приоритеты социальной политики будут носить ложный характер, а ресурсы, направляемые в сферу медицинских услуг, использоваться неэффективно.

Три комплекса рассмотренных выше социально-экономических факторов показывают, что в основе каждого из них лежит прежде всего материальная обеспеченность населения, реальные масштабы бедности и социальной поляризации. Устойчивый негативный тренд состояния и динамики здоровья, наблюдаемый сегодня в России, отнюдь не случаен, о чем свидетельствуют данные, касающиеся жизненного уровня населения:

-

• каждый десятый работник получает заработок ниже прожиточного минимума, который фактически сформирован на биологическом уровне;

-

• заработок 40 % работников настолько низок, что они не могут обеспечить воспроизводство себя и одного своего ребенка;

-

• вопреки утверждениям официальной статистики, доля семей, находящихся за границей бедности, то есть с доходами ниже прожиточного минимума, не имеющих возможности удовлетворять социальные потребности, составляет более 30 %;

-

• несмотря на кризисное состояние экономики, продолжает возрастать социальная поляризация, достигшая размеров 1:17 по соотношению доходов 10 % наименее обеспеченных и богатых;

-

• доля бедных слоев населения и неравенство доходов усугубляются громадными различиями в жилищных условиях, складывающихся как в мегаполисах, так и в селах и малых городах.

Решающее значение для преодоления в стране негативного тренда имеет не столько экономический рост с удвоением или утроением ВВП, сколько существенная реструктуризация распределительных процессов, что позволит решить ряд наиважнейших социально-экономических задач, в конечном счете определяющих здоровье населения. Среди них отметим два важнейших направления:

-

• существенное (по крайней мере, в два раза) повышение прожиточного минимума как главного социального стандарта, гарантируемого государством не на словах, а на деле каждому (!) гражданину, что существенно приблизит границу бедности в стране к стандартам, принятым сегодня в Европе;

-

• соответствующий (в разы) рост минимальной оплаты труда, гарантируемой каждому работнику.

Реализация этих условий усилит трудовую мотивацию и улучшит все определяющие доход семьи факторы, включающие удовлетворение комплекса базовых потребностей человека. А без этого не только трудно, но бессмысленно говорить об улучшении здоровья населения, снижении смертности и повышении продолжительности жизни. Одновременно фактически снизится бедность в стране, а также чудовищное неравенство в доходах и оплате труда.

Без использования перераспределительных механизмов в пользу малообеспеченных невозможно разрушить негативный тренд здоровья в современной России, и чем дальше мы будем откладывать начало этого процесса, тем бóльшим числом граждан страны заплатим за это, как уже было в 90-х годах прошлого века.

Радикальное изменение тренда здоровья в современной России возможно лишь на базе формирования Программы здорового человека, подобно, например, тому, как в Японии существует Программа умного человека. И не надо бо- яться роста инфляции, а также разбалансированности макроэкономических показателей, потому что нет ничего страшнее гибели и существенного уменьшения численности населения страны. Речь должна идти не о средних показателях, не имеющих смысла при существующей дифференциации доходов, а о характере распределения. Не раз уже говорилось, что в России разработаны и экспериментально проверены механизмы перераспределения, касающиеся системы оплаты труда, налогов, а также расширения комплекса социального страхования, которые давно применяются в странах ЕС и США.

Нужна политическая воля и признание не на словах, а на деле приоритета жизни и здоровья человека.

2008 г. М.: Росстат, 2009.

Список литературы Социальная политика сбережения народа

- Алексеев С. В., Янушанец О. И., Баранов Г. М. Роль демографических процессов в экологии человека//Народонаселение. М.: ИСЭПН, 2001.

- Величковский Б. Т. Стратегия охраны здоровья населения России. Патегенетическое обоснование медицинских и социальных приоритетов. М., 2003. 27 с.

- Влияние поведенческих факторов на состояние здоровья населения. Основные результаты выборочного обследования. 2008 г. М.: Росстат, 2009.

- Дети в России. 2009. ЮНИСЕФ. М.: ФСГС, 2009. 121 с.

- Итоги всеобщей диспансеризации детей Российской Федерации. М.: Минздрав, 2002.

- Сбережение народа/Под ред. Н. Римашевской. М.: Наука, 2007. 326 с.

- Сорокин П. А. Социология революции. М.: Росспэн -«территория будущего», 2005. 703 с.

- Социальное положение и уровень жизни населения России, 2008. М.: Росстат, 2008. 503 с.

- Экология человека в изменяющемся мире/Под ред. В. А. Черешнева. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 570 с.

- Юревич А. В. Динамика психологического состояния современного российского общества//Вестник Российской академии наук. 2009. Т. 79. № 2.