Социальная реклама как инструмент продвижения традиционных семейных ценностей в России

Автор: Сазонова Елена Сергеевна, Волкова Ольга Александровна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социология и социальные технологии

Статья в выпуске: 5 (25), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка рассмотреть социальную рекламу как инструмент продвижения традиционных семейных ценностей в России посредством введения в исследовательский дискурс материалов социальной рекламы и проведения анкетного опроса населения. Автор приходит к выводу, что на протяжении столетий семейные ценности были высоки, и их трансформация была связана с установлением советской власти. Приоритетная тематика в плакатах применения женского труда и включения женщин в общественную жизнь, практическое отсутствие просемейной рекламы способствовали нарушению замкнутого мира семьи и усиливали несемейные интересы ее членов. Сегодня реклама семейных ценностей занимает далеко не лидирующую позицию, в ней часто наблюдается отсутствие продуманных образов, не всегда понятна целевая аудитория и смысл, вкладываемый авторами в работу, а ее визуальная часть чаще всего призывает к однодетности. Однако большая часть населения позитивно воспринимает социальную рекламу и видит в ней большой потенциал как инструмента решения социальных проблем. Применение результатов исследования возможно при разработке и осуществлении информационного сопровождения семейно-демографической политики.

Семья, семейные ценности, семейно-демографическая политика, социальная реклама, социальный плакат, social рoster

Короткий адрес: https://sciup.org/14974672

IDR: 14974672 | УДК: 364.28(659.1.011.14)

Текст научной статьи Социальная реклама как инструмент продвижения традиционных семейных ценностей в России

Практически каждый автор публикации по семейной тематике констатирует кризис семьи в современном мире (высокие показатели разводов, неполных семей, низкие показатели детности и рождаемости, депопуляция, внебрачные дети и т. п.). Известный российский демограф А.И. Антонов на протяжении последних десятилетий доказывает неэффективность триумвирата институциональных (образующих институт семьи) функций – репродуктивной, экзистенциальной и социализационной [2]. Характерно, что сегод-

ня упадок семьи является не только функциональным в связи с сужением круга выполняемых ею функций и с угрозой передачи оставшихся функций другим социальным институтам, но и структурным (уменьшение размера семьи, числа детей, уменьшение числа внутрисемейных ролей и ролевых интеракций и др.). Ценностные ориентации на семейный образ жизни, родительство, семью с несколькими детьми становятся менее значимыми, чем ценностные ориентации на профессиональную деятельность и статусные характеристики.

Акцентирование внимания общественного мнения на этих проблемах необходимо, но еще более важен поиск путей изменения этих тенденций.

Многие ученные видят проблему в том, что знания и ценности, в том числе и семейные, формируются сегодня не столько системой образования, сколько средствами массовой коммуникации, А. Моль здесь особо выделяет рекламные коммуникации [17]. О.А. Феофанов в книге «Реклама: новые технологии в России» приводит мнения ряда известных людей, среди которых есть высказывания профессора Лондонского университета Фрэнка Кермоуда: «Изменилась публика. Она воспитывается уже в новом окружении: ее учителя реклама и телевидение»; писателя Сент-Экзюпери: «С нормальной педагогикой соседствует беспрерывное педагогическое воздействие необыкновенной силы, которое называется рекламой» [25, с. 29]. Таким образом, воспитательная функция рекламы в зарубежной науке широко освещается еще в середине XX века.

Реклама выступает одним из институтов, который включен в систему духовного воспроизводства, и который играет весьма существенную роль в символической экипировке повседневности. Реклама наделяет мир своими собственными смыслами.

В этом плане наибольший интерес представляет такой вид рекламы, как социальная. Сегодня именно социальная реклама становится наиболее действенным инструментом создания и социального закрепления культурных ценностей, социальных норм, правил и стилей поведения. Социальная реклама в современном обществе занимает важное место в системе информационного воздействия, пропаганды социально значимых идей, распространение которых является реализацией ряда функций государства (социальной, политической, информационной).

Социальная реклама как современная форма освоения мира и как определенный способ формирования мировоззрения современного человека нуждается в ее культурном осмыслении. Она, с одной стороны, может вызвать положительный эффект в обществе: способствовать гармонизации отношений, повысить культурный уровень населения. С другой стороны, созданная с позиции субъективизма, без оценки реальных социальных и культурных потребностей своих целевых групп, может способствовать возникновению социальной агрессии.

В статье мы попытались рассмотреть социальную рекламу как инструмент продвижения традиционных семейных ценностей в России посредством введения в исследовательский дискурс материалов социальной рекламы и проведения анкетного опроса населения.

Анализ основывается на данных кон-тент-анализа ее образцов (большей частью – социальных плакатов, размещенных в иллюстрированных альбомах и в электронных ресурсах [7; 9; 11; 13; 14; 16; 18; 21; 22; 23; 28; 29]).

В научной литературе имеются различные подходы к рассмотрению вопроса об истоках социальной рекламы в России. Мы поддерживаем авторов [20; 24], которые прообразом отечественной социальной рекламы считают лубок (иначе: лубки, лубочные картинки, народные картинки, лубочные листы, потешные листы, простовики).

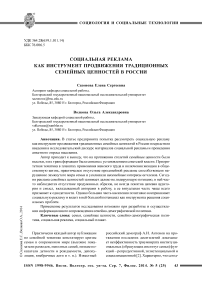

Семейная тематика многих лубков отвечает главному положению «Домостроя»: «Благословенным трудом и средствами праведными жить подобает всякому человеку» [10]. На лубке «Рачительное домоводство» (см. рис. 1) девушке дается наставление: «...к мужнему ко нраву примеряться и верной быть». Таким образом, главой семьи выступает мужчина, а будущей жене необходимо уметь подстраиваться под него и сохранять верность.

Рис. 1. Рачительное домоводство. Лубок. 1894 г.

Лубки осуждают скудоумие, разгул и супружескую неверность (например, такие как «Души чистые и души грешные», «Урок мужьям простакам и женам щеголихам», «Муж жену плеткою бьет»). Главная цель брака заключается в рождении и воспитании детей. Соответственно брак осмысливается как моральный долг перед Богом, людьми и предками, как главное условие добропорядочной жизни. Таким образом, на протяжении столетий семейные ценности остаются весьма значимыми.

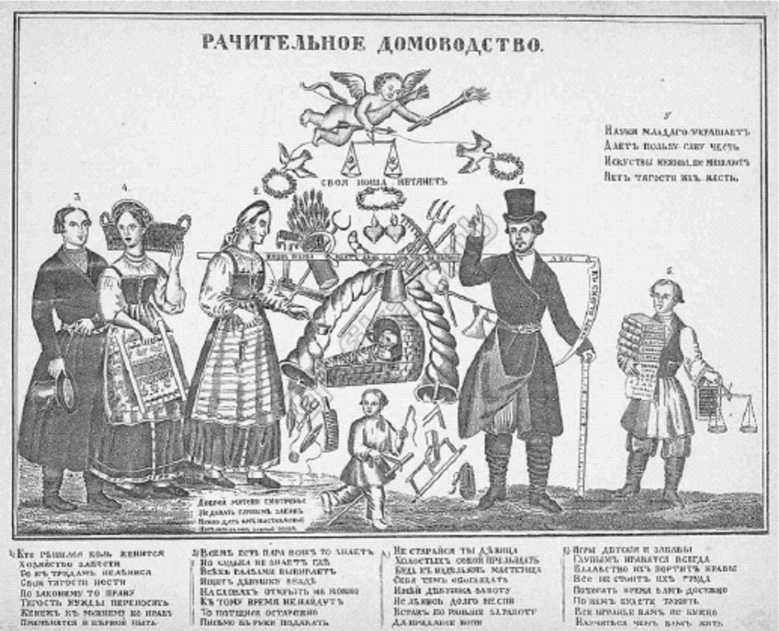

В конце XIX в. широкое распространение получают плакаты, издающиеся благотворительными организациями. Они призывают всех желающих стать участниками благотворительных мероприятий. Понимая значимость участия обоих родителей в воспитании детей, в ходе Первой мировой войны многие плакаты освещают акции, направленные в поддержку семей фронтовиков (рис. 2).

Рис. 2. Помогите детям воинов. 1914 г.

Радикальные изменения в отношении людей к семейным ценностям происходят с приходом советской власти. И.С. Кон определяет начало советской семейной политики как период большевистского экспериментирования в сфере сексуальности и семейно-брачных отношений [15]. Первый Семейный кодекс, Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве от 22 октября 1918 г. провозглашает абсолютное равенство супругов в семье, их полную самостоятельность. Устанавливаются равные права матери и отца в отношении детей и совместное осуществление родительских прав, тем самым отменяется, действовавшее на протяжении не одного века, правило о единоличной власти отца.

Широкое распространение получают идеи о ведущей роли в жизни человека коллективных, а не семейных интересов. Семейный быт противопоставляется общественному, а молодежи навязывается мысль о никчемности связей внутри семьи. Поэтому ценности, связанные с супружеством, в плакатном творчестве почти не рассматриваются.

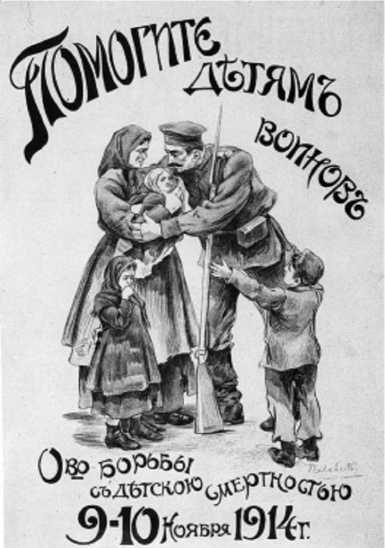

Существенной оказалась трансформация ценностей, связанных с родительством. В СССР в социальных плакатах чаще всего позиционируется образ женщины с одним ребенком, гораздо реже – с двумя детьми. Единственным исключением, призывающим к многодетности, является плакат Н.Н. Ватолиной (рис. 3).

Рис. 3. Ватолина Н.Н. Слава матери-героине! 1944 г.

Такая трансформация связана с тем, что с 1920 г. женщины привлекают внимание плакатистов, прежде всего, как работницы. Даже праздник 8 Марта до конца 50-х гг. XX в. трактуется исключительно как День международной солидарности работниц, о чем говорят названия плакатов В.Н. Кулагиной «Международный день работниц – боевой день пролетариата (1931 г.), Б. Дейкина «8 марта – день восстания работниц против рабства» (1932 г.) и многих других.

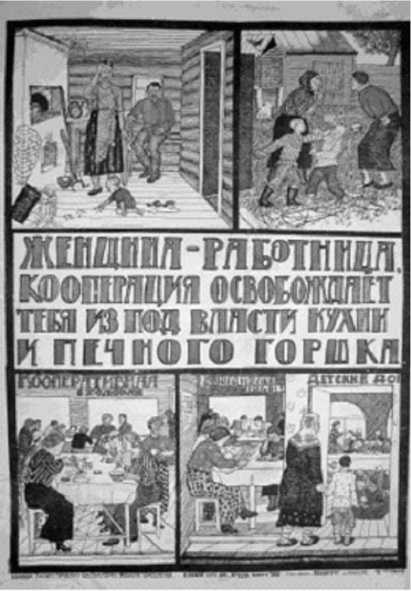

Идет активное вовлечение женщин в производственную и социальную жизнь, как к этому призывает плакат А. Страхова-Браславского «Раскрепощенная женщина строй социализм!» (1926 г.). Но ориентируя женщин на социальную деятельность, плакаты игнорируют ценности материнства, воспитания и социализации детей в семье, сохранения домашнего очага.

Если женщина выбирает прежде привычные для нее обязанности: уход за домом, воспитание детей, она подвергается общественному осуждению, ее клеймят «лентяйкой» и «барыней».

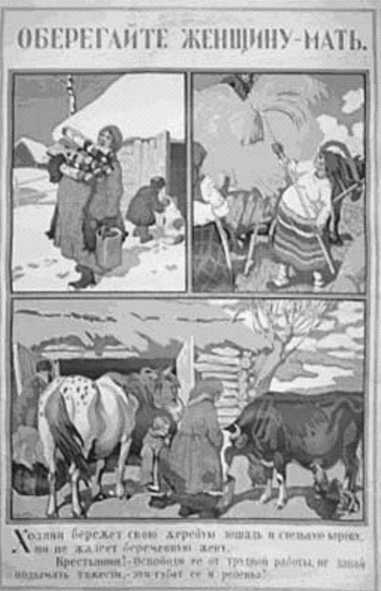

Исходя из количественных показателей плакатов просемейной тематики 20–50-х гг. XX в., главная роль матери заключается в контроле за здоровьем ребенка (забота о собственном здоровье, кормление ребенка грудью, поддержание чистоты в доме, лечение детей не у знахарок, а у врачей и т. д.). Даже встречаются плакаты, ориентированные на мужчин и призывающие их оберегать жен, находящихся на последних месяцах беременности. На плакате А. Комарова (см. рис. 4) автор использует несколько приемов аргументации, один из которых: «Крестьянин! – Освободи ее от трудной работы, не давай поднимать тяжести, – это губит ее и ребенка!».

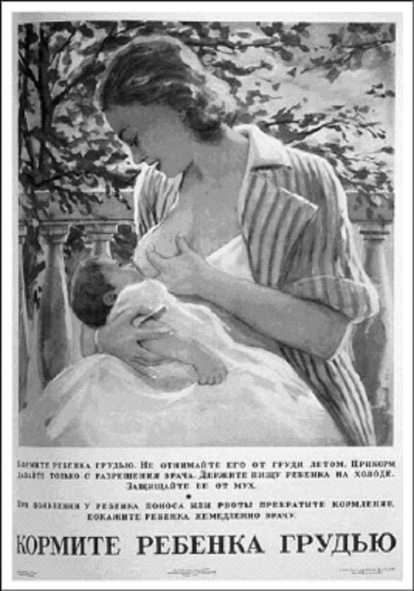

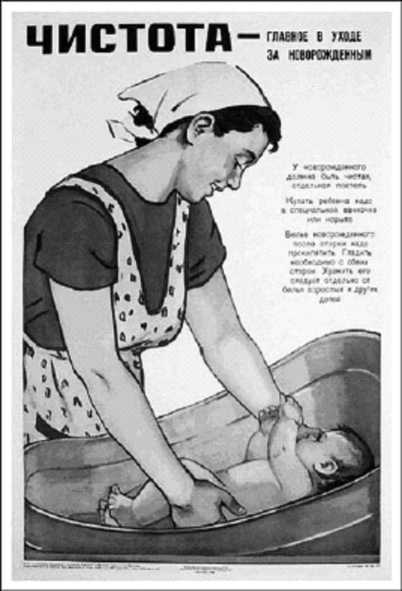

Многие плакаты носят просветительский характер и объясняют матери целесообразность тех или иных действий, связанных с уходом за ребенком (см. рис. 5, 6).

В целом, приобщение женщин к новой культуре детализирует плакат А.Н. Аршинова (см. рис. 7). В нем предлагается матерям питаться в общественных столовых, посещать избы-читальни и отдавать детей в детские дома или детские сады. Популяризация детских яслей и детских садов посредством рекламного плаката продолжается вплоть до конца 60-х гг. XX века.

Рис. 4. Комаров А. Оберегайте женщину – мать.

1925 г.

Рис. 5. Голубь П., Чернов А. Кормите ребенка грудью. 1947 г.

Рис. 6. Ватолина Н. Чистота – главное в уходе за новорожденным. 1958 г.

Рис. 7. Аршинов А.Н. Женщина-работница, кооперация освобождает тебя из-под власти кухни и печного горшка. 1923 г.

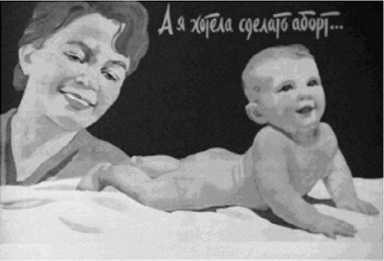

Появляются в СССР и плакаты про-тивоабортной направленности. Самые ранние из них издаются еще в 20-х гг. XX в. и предостерегают женщин от криминальных абортов, чуть позже выпускаются плакаты, рекламирующие противозачаточные средства. Но большей частью данная тема стала рассматриваться со второй половины 50-х гг. XX в., и связано это было с легализацией абортов.

На наш взгляд, наиболее удачным примером рекламы данной направленности является плакат А.Н. Доброва (см. рис. 8). В нем ярко прослеживается ценность материнства.

Рис. 8. Добров А.Н. А я хотела сделать аборт... 1961 г.

В послевоенные годы появляется в рекламной продукции тема усыновления детей, потерявших родителей. На плакате Н.Н. Жукова (рис. 9) звучит призыв окружать сирот материнской лаской и любовью, а портрет И.В. Сталина с 7-летней Гелей Маркизовой на руках на стене комнаты напоминает всем об отеческом отношении вождя к детям.

Рис. 9. Жуков. Н.Н. Окружим сирот материнской лаской и любовью! 1947 г.

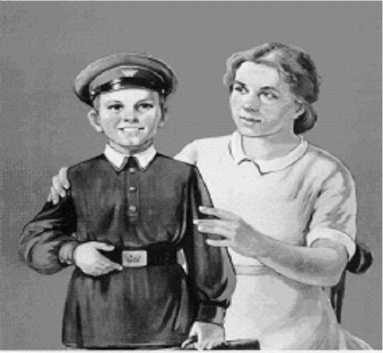

С середины 50-х г. XX в., в условиях падения престижа общественных форм воспитания детей, в плакатах начинают предъявляться требования к женщине-матери, ее участию в семейном воспитании подрастающего поколения. Выходит ряд плакатов, возлагающих на мать функцию духовно-нравственного воспитания детей, что отражено в плакате Г.К. Шубиной (см. рис. 10).

НОСИ С ЧЕСТЬЮ!

Рис. 10. Шубина Г.К. Носи с честью! 1956 г.

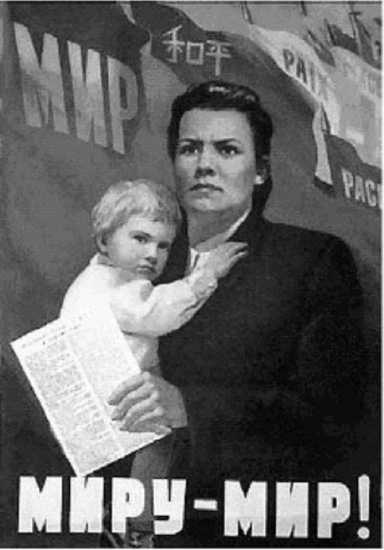

Также в этот период в условиях «холодной войны» женщина в плакатах становится активной защитницей мира, и выступает защитницей ребенка, как показано в плакате К. Иванова (см. рис. 11).

Рис. 11. Иванов К. Миру – мир! 1951–1952 гг.

Таким образом, в социальных плакатах проявляется двойственность: с одной стороны, они продолжают прославление советской женщины-труженицы, ее дел и достижений, с другой стороны, идет процесс осмысления уникальности природы и предназначения женщины. Плакаты в силу своей художественной специфики точно выразили этим отсутствие в этот период единой политики в отношении семьи.

Мужчины в плакате на протяжении всей советской истории позиционируются государством как «строители» и «защитники Отечества». Они все больше времени проводят вдали от дома и не имеют возможности принимать непосредственное участие в воспитании детей.

Социальный плакат практически не отражает ценности отцовства, убрав роль отца в процессе воспитания детей, оставив ему роль лишь кормильца семьи. Если плакаты и используют образ отца, то, как правило, это связывается с приобщением ребенка к спорту и здоровому образу жизни, как это показано на плакате В. Корецкого и В. Гри-цевич (см. рис. 12).

ка в пионеротряд, в котором его смогут воспитать достойным образом.

Рис. 13. Федоров А. Долой избиение и наказание детей в семье! 1926 г.

Рис. 12. Корецкий В., Грицевич В. Если хочешь быть здоров – закаляйся! 1950 г.

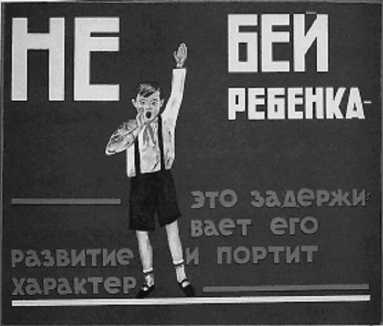

Еще образ отца с 20-х гг. XX в. встречается на рекламных материалах, направленных на профилактику домашнего насилия и на формирование моделей воспитания и поведения, исключающих жестокость. На плакате А. Федорова (см. рис. 13) мы видим вмешательство представителя добровольного общества «Друг детей» в процесс «семейного» воспитания ребенка розгой. Родителям предлагают вместо экзекуции направить своего ребен-

Любой вид жестокого обращения с детьми ведет к самым разнообразным последствиям, но их объединяет одно – опасность для жизни ребенка или ущерб для его здоровья и социальной адаптации [8, с. 121]. Такие последствия рукоприкладства в семейном воспитании представлены на плакате А. Лаптева (см. рис. 14).

Рис. 14. Лаптев А. Не бей ребенка – это задерживает его развитие и портит характер. 1929 г.

Мы согласны с Ж.В. Черновой, что в СССР сформировалась модель особого типа родительства – «советское» отцовство, предполагающее главным образом «выполнение мужчиной экономических обязательств перед женой и детьми: предоставление в их распоряжение его заработков, а также выплату алиментов и раздел имущества в случае развода» [26, с. 166]. Данный тип отцовства получил широкое распространение и в современной российской семье.

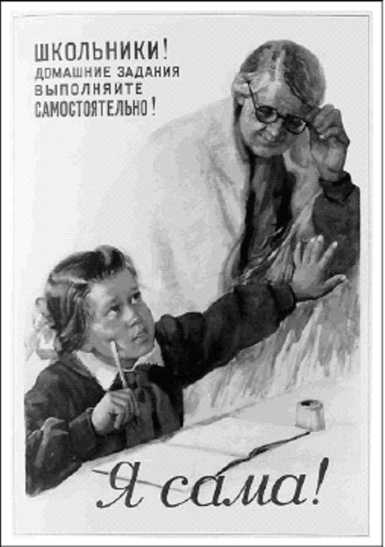

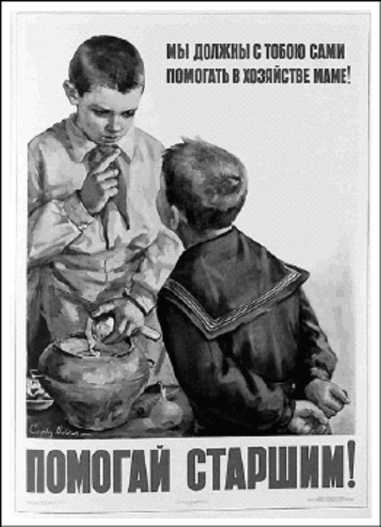

В плакатах слабо отражены и родственные ценности. Лишь в единичных плакатах можно встретить взаимодействие братьев и сестер или участие в воспитании детей бабушек и дедушек. И то эти плакаты являются следствием проводимой в середине 50-х гг. XX в. школьной реформы. В ее ходе были разработаны плакаты для детской аудитории. Наиболее интересны в этом отношении работы С. Низовой. В ее плакате «Помогай старшим» (см. рис. 15) старший брат объясняет младшему: «Мы должны с тобою сами помогать в хозяйстве маме!».

Рис. 16. Низовая С. Я сама! 1956 г.

Рис. 15. Низовая С. Помогай старшим! 1955 г.

В работе «Я сама!» (см. рис. 16) отражается важное правило на пути к отличной учебе и ответственности школьника за свой труд и исключает помощь родственников при подготовке домашнего задания.

Таким образом, в СССР расширенная (многопоколенная) семья не является объектом рекламирования, да и нуклеарная (одно или двухпоколенная) семья в полном составе редко отражается в плакатах.

Перестройка обнажает многие негативные стороны трансформации семейных ценностей, однако противопоставить им новые идеалы времени социальная реклама не может. Только начиная с акции «Позвоните родителям» в начале 90-х гг. XX в. социальная реклама возвращается к просемейной тематике и акцентирует внимание на необходимости общения с пожилыми родителями.

Можно с уверенностью сказать, что сегодня, как минимум третья часть социальной рекламы рассчитана на молодежь [4]. И молодые люди проявляют интерес к плакатному творчеству. Это видно из появления в Интернете демотиваторов на основе советских плакатов, размещения плакатов на страничках в социальных сетях, комментариев к их актуальности, производства молодежью собственных рекламных материалов.

В Интернете начинают формироваться коллекции современной социальной рекламы. Опыт такой деятельности и качественные материалы просемейной социальной рекламы представлены на сайте Благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства [9]. Радует, что кроме серий плакатов, направленных на формирование ценностей брака, материнства, детности (в частности, трехдетно-сти), появились плакаты позиционирующие ценность отцовства (см. рис. 17).

Однако таких специализированных про-семейных коллекций мало. В основном коллекции социальной рекламы включают материалы по всем социальным проблемам сразу. В медиа-библиотеке на портале информационно-аналитического агентства «Социальная реклама.ру» [13] представлены примеры видео, аудио, печатной и наружной социальной рекламы. Задача портала – объединить разрозненную ранее информацию о социальной рекламе и экспертный опыт в этой области в удобной и доступной для пользователя форме. Другой ресурс – медиа-библиотека социальной рекламы Atprint.ru [29] – предлагает возможность бесплатно воспользоваться, размещенными в ней макетами, роликами средствам массовой информации и некоммерческим организациям (далее – НКО). Специалисты медиа-библиотеки проводят экспертизу и предоставляют заключения по оценке эффективности материалов социальной рекламы для НКО, рекламных агентств, органов власти и местного самоуправления. На этих ресурсах в основном предлагаются два направления просемейной рекламной тематики: профилактика домашнего насилия и развитие института усыновления.

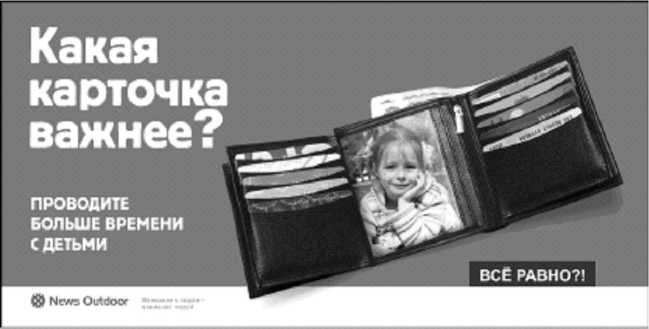

На сайте проекта социальной рекламы «Все равно?!» [21] есть только одна серия просемейного направления «Время с детьми», включающая три плаката (один из них представлен на рис. 18).

Да, действительно, современные дети часто выпадают из приоритета родительского внимания и цель таких плакатов напомнить

С ПАПОИ^ОЧЁНКУ ХОРОШО^ А БЕСПАЛЫ ПЛОХО!

КРОШКА СЫН К ОТЦУ ПРИШЕЛ,m И СКАЗАЛА КРОХА:

Рис. 17. Благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства. Плакат из серии «Отцы и дети»

Рис. 18. Компания Russ Outdoor. Плакат из серии «Время с детьми»

родителям, что для детей дорога каждая минута, проведенная с ними. Но эти же плакаты одновременно позиционируют как норму – воспитание одного ребенка в семье, то есть ценность однодетности.

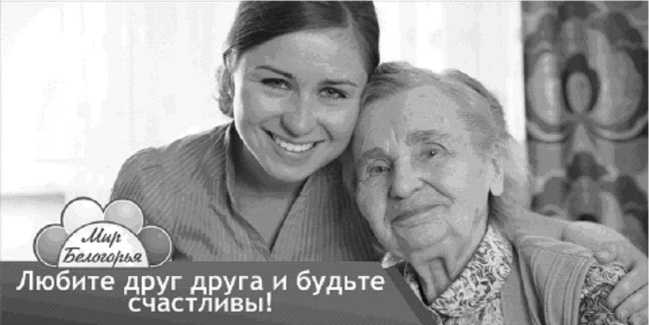

Ту же проблему мы видим и на региональном уровне. Например, социологические исследования, проведенные в Белгородской области, выявили ряд проблем духовно-нравственного воспитания населения в регионе. Решить проблемы попытались с помощью социальной рекламы. С марта 2013 г. идет реализация проекта: «Формирование духовнонравственных ценностей у жителей Белгородской области посредством наружной рекламы», рассчитанного на 2013–2014 годы. В рамках проекта в регионе уже размещено вдоль дорог более двухсот рекламных щитов социальной направленности.

Из 18 первых образцов щитовой социальной рекламы всего три посвящены просемей-ной тематике. Один из них (см. рис. 19) напоминает о необходимости поддержки пожилых родителей.

Два других плаката призывают к ценности материнства. Но если на рисунке 20 присутствуют только мать с ребенком, то на рисунке 21 появляется еще и отец, то есть во втором случае добавляется ценность отцовства и ценность нуклеарной семьи.

Однако в этих рекламных материалах присутствует и негативный факт – на всех трех плакатах представлена ценность одно-детности. То есть в этом современная социальная реклама не далеко ушла от социального плаката советского периода.

Неутешителен вывод и о фрагментарности процесса сохранения семейных ценно-

Рис. 19. Плакат из серии «Мир Белогорья». 2013 г.

Рис. 20. Плакат из серии «Мир Белогорья». 2013 г.

Рис. 21. Плакат из серии «Мир Белогорья». 2013 г.

стей в средствах массовой информации. В результате исследования рекламных роликов, вышедших на канале «Первый» И.А. Василенко определяет, что желаемая с точки зрения государства и общества модель многодетной семьи коммерческой рекламой практически не поддерживается (0,3 %), а процент социальной рекламы в общем количестве эфирного времени трансляции составляет всего 0,009 % [6, с 19].

В целом, контент-анализ материалов социальной рекламы позволяет сделать вывод, что в России на протяжении столетий семейные ценности (ценность брака, ценности различных половых ролей в семье, ценность детей, ценность взаимодействия и взаимопомощи между родственниками) были достаточно высоки. Их дальнейшая трансформация связана с установлением советской власти. Приоритетная тематика в плакатах применения женского труда и включения женщин (особенно молодых) в общественную жизнь и практическое отсутствие просемейной рекламы способствуют нарушению замкнутого мира семьи и усиливают несемейные интересы ее членов. В результате происходит отстранение мужчин от семьи, воспитания детей, искажаются нравственные представления о родительском долге не только отцов, но и матерей. Негативные стереотипы и представления о роли матери и особенно отца, которые ранее сформировались в советском обществе, сохраняются в России и по сей день.

С целью выявления проблем социального рекламирования в регионе мы провели в сентябре 2014 г. анкетный опрос жителей Белгородской области. В исследовании приняли участие 200 человек 14–70 лет.

Респонденты знакомы с понятием «социальная реклама» и большинство из них (80 %) понимают под ней рекламу, направленную на привлечение внимания к различным социальным проблемам. Население региона оценило уровень развитости социальной рекламы как средний (5,7 баллов по десятибалльной шкале). Подавляющая часть респондентов (81 %) считает, что социальную рекламу необходимо и дальше развивать в регионе, отрицательно о ней высказались всего 10 % опрошенных. Такой вид рекламы рассматривают как эффективный инструмент решения проблем общества 64 % респондентов, 21 % не видят большого эффекта от ее использования, а 13 % – считают, что она не эффективна.

К основным недостаткам социальной рекламы в регионе жители относят однотипность проблем, рассматриваемых социальной рекламой (44 %), небольшое ее количество в общей массе рекламной продукции (42 %), однотипность средств распространения социальной рекламы (35 %), низкое качество рекламных материалов (32 %), неудачное ее размещение (25 %). Поэтому с их точки зрения необходимо делать ее более убедительной, аргументированной (59 %), более понятной (39 %), более эмоциональной, зрелищной

(37 %), расширить ее тематику (31 %) и способы распространения (28 %). Респонденты также оцените степень удобства для них мест размещения социальной рекламы на 5,7 баллов (по десятибалльной шкале).

Представители молодежи считают, что социальная реклама должна носить интерактивный характер, а размещать ее лучше в сети Интернет, на телевидении, на светодиодных экранах, которые располагаются вблизи остановок и в маршрутах.

Радует, что, по словам первого вице-губернатора В. Сергачева, регион постоянно будет наращивать свою активность в сфере социальной рекламы [27]. Причем, скорее всего, будут искать новые, более эффективные носители.

Несмотря на ощутимый динамизм развития отечественной социальной рекламы за последнее десятилетие, она пока занимает несколько более 1 % рынка рекламы (в США и Великобритании этот показатель составляет 5-6 %) [19]. Однако и в этом небольшом объеме реклама семейных ценностей занимает далеко не лидирующее положение.

Например, социальная реклама, направленная на формирование семейных ценностей в Белгородской области, не была отмечена как приоритетная, хотя 94 % респондентов считают, что она должна быть таковой. К тому же в такой рекламе довольно часто наблюдается отсутствие продуманных образов, не всегда понятна целевая аудитория и смысл, вкладываемый авторами в работу. Для того чтобы работать с определенным понятием, нужно установить, какие смыслы связывает с ним современное общество, из каких элементов состоит стереотип общества.

В целом анкетный опрос показал, что большая часть населения позитивно воспринимает социальную рекламу и видит в ней большой потенциал как инструмента решения социальных проблем. А одним из приоритетных ее направлений должна стать реклама, нацеленная на формирование семейных ценностей.

Учитывая демографический кризис, конструирующие возможности социальной рекламы и благоприятное отношение к ней со стороны населения, мы видим необходимость незамедлительной активизации рекламирования семейных ценностей. Сегодня нужно раз- мещать социальную рекламу, направленную на формирование отношения к семье как к важнейшей социальной ценности, как к первоисточнику существования. Причем эта деятельность должна сопровождаться активной поддержкой государства.

Мы предлагаем ряд мероприятий в этом направлении. Прежде всего, социальная реклама должна отражать все традиционные семейные ценности:

– связанные с супружеством (ценность брака, ценности различных половых ролей в семье, ценность межличностных коммуникаций между супругами, взаимоподдержки и взаимопонимания супругов и т. д.);

– связанные с родительством (ценность отцовства и материнства, ценность двух-трех-детности, ценность воспитания и социализации детей в семье и т. д.);

– связанные с родством (ценность наличия родственников, ценность взаимодействия и взаимопомощи между родственниками и т. д.).

Как указывает А.И. Антонов, надо прервать порочный круг – малодетность семьи формирует сегодняшние репродуктивные ориентации подростков на их будущую семейную однодетность, которая, в свою очередь, сводит на нет репродуктивные установки следующих поколений [1]. Поэтому главным объектом социального рекламирования должны стать подрастающие поколения – будущие родители. Сегодня приоритетность нужно отдавать рекламе, направленной на формирование ценности двух-трехдетности. Только тогда, когда данный стереотип закрепится в обществе, можно перейти на формирование ценности многодетности.

Социальная реклама должна быть бесплатной, но из-за спорных моментов в механизме реализации Федерального закона «О рекламе» чаще она таковой не является. Субъекты Российской Федерации могут осуществлять законодательное регулирование социальной рекламы в рамках, определенных Конституцией РФ, но на данном этапе это направление законотворчества не развивается в регионах.

Стоимость рекламных носителей сегодня достаточно велика, но основную часть составляет креативная разработка и смысловое наполнение.

Данная проблема может быть решена благодаря:

-

1. Принятию областных законодательных актов, определяющих объемы социальной рекламы, направленной на формирование семейных ценностей.

-

2. Интеграции разработчиков информации и информационных проектов, адресованных молодому поколению, особенно через формирование государственного заказа на производство медиа-продукции, просемейной социальной рекламы для молодежи.

-

3. Привлечению студентов вузов и колледжей, учащихся общеобразовательных учреждений к участию в конкурсах социальной рекламы. Это, с одной стороны, позволит частично решить вопросы разработки макетов, с другой стороны, сам конкурс будет выступать как коммуникационный канал с детьми и молодежью. Подобная практика реализуется на федеральном и региональных уровнях.

Несмотря на то что фестивально-конкурсное движение распространено в регионах России, остаются некоторые проблемы:

-

– отсутствие широкого регионального охвата;

-

– небольшое количество участников;

-

– использование традиционных форматов рекламы (социальный плакат, видеореклама). Что касается интернет-рекламы, то такой формат либо не заявлен в конкурсе, либо не пользуется спросом среди участников;

– качество исполнения.

Взаимодействие государственных структур, общественных организаций, частного бизнеса и образовательных учреждений необходимо и при решении способов распространения социальной рекламы. Мы считаем целесообразным проведение ряда мероприятий.

-

1. Привлекать к изготовлению и распространению социальной рекламы частный бизнес. Для бизнеса участие в данном виде рекламы – это не только позиционирование своей социальной ответственности перед обществом и государством, но и возможность минимизации собственного рекламного бюджета.

-

2. Усилить взаимодействие с образовательными учреждениями. Размещать социальную рекламу на информационных стендах учебных заведений (в вузах желательно раз-

- мещать на информационных стендах каждого факультета).

-

3. Размещать социальную рекламу на светодиодных экранах. Такие экраны объединяют в себе достоинства как традиционной наружной рекламы (билборды и щиты), так и телевидения. При демонстрации видеорекламы на уличном видеоэкране человек относится к ней более спокойно, так как она не пытается полностью овладеть его вниманием в условиях информационной конкуренции с другими окружающими человека объектами. Люди довольно часто сами ищут глазами видеоэкраны, на которых они привыкли видеть полезную информацию: новости, время, температуру и т. д.

-

4. Организовать взаимодействие с операторами мобильной связи о рассылке sms о проведении значимых мероприятий, отражающих просемейную политику и т. д. (например, с Теле2, которая часто позиционирует себя в региональных СМИ как молодежного оператора сотовой связи и социально ответственную компанию, вносящую вклад в развитие региона).

-

5. Усилить организацию взаимодействия в сети Интернет (особенно в блогосфере). Наиболее эффективно, на наш взгляд, размещать материалы социальной рекламы в Интернете. По данным Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Интернет начинает становиться реальным конкурентом основных каналов телевидения, формирующих общественное мнение

-

6. Организовать взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными СМИ. Обеспечить выпуск социальной рекламы по семейной тематики как вкладок в газеты и в печатные издания, ориентированные на молодежь.

С помощью видеоэкранов можно нацелить рекламу на узкую аудиторию, поставив конструкцию в определенном месте. Например, ориентированные на молодежь материалы целесообразно размещать на светодиодных экранах, находящихся на транспортных остановках, находящихся рядом с ссузом или вузом. При этом можно определить время трансляции таких материалов (конец занятий студентов, обучающихся в первую смену, во вторую смену).

Пока в Белгородской области на светодиодных экранах, кроме коммерческой рекламы, можно встретить видеоматериалы, призывающие к бдительности за рулем, к своевременной уплате налогов, однако просемейной социальной рекламы там пока не встречается.

большинства россиян по социально-политическим проблемам [12, с. 49], а социальные медиа рассматриваются многими маркетологами в качестве площадок для рекламы своих брендов и товаров [12, с. 54].

Уже сейчас широко распространены возможности таргетинга (нацеливания) по географии, времени, истории поисковых запросов, социально-демографическим характеристикам и поведению пользователя на сайте рекламодателя (ретаргетинг). Технологии интернет-рекламы позволяют показывать каждому сегменту пользователей отдельный рекламный модуль. Это приводит к более высоким показателям эффективности рекламы по сравнению с традиционными СМИ.

Отмечается «профессионализация» блогосферы: массовая аудитория перестает вести личные журналы и уходит в социальные сети и микроблоги «Twitter». Уже сформировалась прослойка профессиональных блоггеров, а их журналы соперничают с крупными интернет-СМИ по размеру аудитории и качеству контента. Материалы из постов блоггеров становятся информационными поводами даже для традиционных медиа.

Прогнозы о возрождении семейных ценностей неутешительны. Одни эксперты в области семейно-демографической политики, например И.И. Белобородов [5], заявляют, что для ощутимого улучшения семейно-демографической ситуации в России достаточно пятидесяти лет получения населением принципиально иной информации (в том числе рекламной) через отечественные СМИ, другие, на- пример А.И. Антонов [3], отводят на этот процесс несколько десятилетий. В любом случае, формирование новых социальных стереотипов и установок – процесс долгосрочный. Он требует непрерывности, системности, технологичности и финансовой поддержки.

Воссоздание традиционной системы семейных ценностей сегодня – поле совместной работы церкви, государства и общества. Такая реклама еще не является освоенной нишей потенциально плодотворного взаимодействия, результатом которого может стать создание экспертной группы, включающей духовенство, культурологов, психологов и социологов, которая сможет направить социальную рекламу на возрождение традиционной системы семейных ценностей. Однако не стоит забывать, что одна социальная реклама не сможет решить проблемы самостоятельно, если в дополнение к ней не использовать весь спектр доступных мероприятий.

Список литературы Социальная реклама как инструмент продвижения традиционных семейных ценностей в России

- Антонов, А. И. Институциональный кризис семьи и семейно-демографических структур в контексте социальных изменений и социального неравенства / А. И. Антонов // Семья и социально-демографические исследования. - 2014. - № 1. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.riss.ru/demography/famille/2955-institutsionalnyj-krizis-semi-i-semejnodemograficheskikh-struktur-v-kontekste-sotsialnykhizmenenij-i-sotsialnogo-neravenstva. - Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Антонов, А. И. К проблеме институциональных изменений семьи/А. И. Антонов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.isras.ru/abstract_bank/1213185441.pdf. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Антонов, А. И. Повышение рождаемости -это проблема формирования ценностей/А. И. Антонов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=19&idArt=757. -Загл. с экрана (дата обращения: 07.01.2014).

- Бахутина, Д. Какую рекламу нужно делать для молодежи? Исследование воздействия рекламы на ценностные ориентиры молодежи/Д. Бахутина//Лаборатория рекламы, маркетинга и PR. -2007. -№ 3 (52). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.advlab.ru/articles/article602.htm. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Белобородов, И. И. Изображение семьи и родительства в телерекламе/И. И. Белобородов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://demographia.net/izobrazhenie-semi-i-roditelstva-vtelereklame. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Василенко, И. А. Роль рекламы в процессе формирования и трансляции ценности семьи в современном обществе/И. А. Василенко//Вестник Оренбургского государственного университета. -2008. -№ 2 (81). -С. 15-20.

- Виртуальный музей графики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.grafika.ru. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Волкова, О. А. Теоретико-методологическое содержание проблемы жестокого обращения с детьми в семье/О. А. Волкова//Вестник Челябинского государственного университета. -2007. -№ 2. -С. 121-126.

- Всероссийская информационная программа по поддержке семьи, материнства и детства. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.semya.org.ru/pro-family/info_program/index.html. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Домострой. -СПб.: Наука, 1994. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/domoctr/02.php. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Женщины в русском плакате/сост. А. Е. Снопков, П. А. Снопков, А. Ф. Шклярук; авт. текста Н. И. Бабурина, С. Н. Артамонова. -М.: Контакт-Культура, 2001. -144 с.

- Интернет в России. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой доклад. -М.: Можайский полиграфический комбинат, 2014. -136 с.

- Информационно-аналитическое агентство «Социальная реклама.ру». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: www.socreklama.ru. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Коллекция советских плакатов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.myussr.ru/soviet-posters. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Кон, И. С. Отцовство как социокультурный институт/И. С. Кон//Педагогика. -2005. -№ 9. -С. 3-16.

- Материнство и детство в русском плакате/сост. А. Е. Снопков, П. А. Снопков, А. Ф. Шклярук; авт. текста А. Ф. Шклярук. -М.: Контакт-Культура, 2006. -160 с.

- Моль, А. Социодинамика культуры/А. Моль. -М.: Прогресс, 1973. -406 с.

- Ровинский, Д. А. Русские народные картинки. В 2 т./Д. А. Ровинский. -СПб.: Изд. Р. Голике, 1900. -Т. 1. -372 с.

- Романов, А. А. Социальная реклама (проблемы и перспективы развития)/А. А. Романов//Экономика, статистика, информатика. Вестник УМО. -2010. -№ 6. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/sotsialnaja-reklama-problemy-i-perspektivy-razvitija. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Савельева, О. О. Живая история российской рекламы: монография/О. О. Савельева. -М.: Гелла-принт, 2004. -272 с.

- Сайт проекта социальной рекламы «Все равно?!». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://vse-ravno.net. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Советские плакаты. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.sovposters.ru. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Советский политический плакат коллекции Серго Григоряна. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.redavantgarde.com. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Ученова, В. В. Социальная реклама: учеб. пособие для студентов вузов/В. В. Ученова, Н. В. Старых. -М.: ИндексМедиа, 2006. -304 с.

- Феофанов, О. А. Реклама: новые технологии в России: учеб. пособие для вузов/О. А. Феофанов. -СПб.: Питер, 2000. -384 с.

- Чернова, Ж. В. Модель «советского» отцовства: дискурсивные предписания/Ж. В. Чернова//Российский гендерный порядок: социологический подход: коллективная монография/под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. -СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. -С. 138-168.

- Шевченко, С. Белгородские власти будут продвигать духовно-нравственные ценности наглядно/С. Шевченко. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://белру.рф/news/society/2013/03/18/76130.html#Scene_1. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- Электронный музей отечественного плаката. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.plakaty.ru. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).

- AtPrint: Медиа-банк информационных кампаний. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.atprint.ru/media. -Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2014).