Социальная стабильность в России: новый взгляд

Автор: Лю Цзюньцзе

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2018 года.

Бесплатный доступ

Современная социальная политика России - важный фактор в социально-экономическом развитии страны. В статье автором дается определение социальной стабильности и социального баланса. Формируются основные проблемы в социальной сфере, с которыми столкнулась Россия в период кризиса и реформ. Формирование среднего класса - это социальный проект России. Обозначено, что средний класс выполняет важную социальную функцию - социального стабилизатора, так как он склонен поддерживать существующее государственное устройство. Утверждается, что экономический рост в стране будет наблюдаться только в условиях создания многочисленного среднего класса, который выступит в роли локомотива развития российской экономики. Проанализирована справедливость социальной политики для всех членов общества, оценена ее эффективность. Отмечено, что социальная справедливость заключается в достойной заработной плате, обеспечении работой всех граждан, оказании социальной помощи всем слоям населения, увеличении доступности жилья.

Уровень жизни, социальная стабильность, индикаторы для измерения уровня жизни населения, средний класс, благосостояние, социальная политика, средняя заработная плата, коэффициент джинни, коэффициент фондов, дифференциация населения, социальный баланс

Короткий адрес: https://sciup.org/14940339

IDR: 14940339 | УДК: 316.42(470+571) | DOI: 10.24158/spp.2018.6.3

Текст научной статьи Социальная стабильность в России: новый взгляд

В настоящее время социальная политика рассматривается с разных сторон и решает не одну ключевую задачу. Социальная политика, проводимая государством, является основной при оценке социально-экономической политики страны в целом. Социально-экономическое неравенство присуще любому обществу. Один из важных принципов социальной политики – это принцип социальной справедливости. Во времена Античности считалось, что справедливость есть постоянная и неизменная воля каждому воздавать по заслугам. Социальная справедливость в широком смысле содержит в себе экономические, политические, правовые, нравственные условия жизни и развития общества.

Зарубежные авторы С. Липсет, Т. Парсонс, К. Поппер, И. Пригожий трактуют стабильность как сложное качество социальной системы, включающее в себя надежность, устойчивость, динамизм. Работы этих авторов можно считать важным элементом базы, обеспечивающей дальнейшее освоение проблематики общественной стабильности [1].

В конце XVIII – начале XIX в. вопрос о стабильности общества стал актуальным для России. Этот период называют «фасадной империей»: внешний блеск скрывал острые и болезненные проблемы, стоявшие перед страной. Из-за крепостного права Россия стремительно отставала от передовых европейских государств в промышленном, культурном, военном отношениях, усиливалась интеллектуальная, нравственная деградация господствующего сословия – дворянства. Осознанию этих проблем, выработке их решений была подчинена идейная, духовная жизнь русского общества в эти годы, причем спектр предложенных тогда решений оказался чрезвычайно широким [2].

К примеру, М.М. Сперанский считал залогом устойчивого развития государства обеспечение безопасности личности, защиты собственности и чести каждого. Для достижения этой цели, по его мнению, было необходимо в первую очередь обеспечить права и свободы россиян. Он выступал за уничтожение крепостного права. Он считал, что в стабильно развивающемся государстве должны быть усовершенствованы законы, исходящие из одного начала, постоянные и неизменные [3].

Е.П. Борзова и ее соавторы считали, что наиболее стабильной в политическом и социальном плане была допетровская Русь, так как она не знала социальной розни и классовой борьбы. Община обеспечивала гармонию и согласие в обществе, нормой жизни которого было превосходство интересов целого над частными интересами отдельной личности. Духовной основой социальной гармонии являлось православие, а государство служило интересам общества, не нарушая его независимости в решении важных для него вопросов [4].

Т.И. Заславская и И.А. Ильин полагали, что социальная справедливость связана с термином «социальная однородность», т. е. исключение социальных различий [5].

Социальная стабильность - это возможная устойчивость социальных структур, отношений, которые не меняются с течением времени. По нашему мнению, добиться социальной стабильности невозможно, так как очень многие факторы не зависят от человека. Здесь сразу вспоминается СССР, когда цены на прилавках были неизменными, а цена коробка спичек была единой на всем советском пространстве. Производство некоторых товаров было убыточным, но, так как цена оставалась стабильной, это воспринималось как данность. Использовались старые технологии, о новаторстве и модернизации речи не шло. Стабильность привела к тому, что не было научнотехнического прогресса, огромный СССР распался. Некоторые ученые называют описанную выше причину одной из наиболее значимых. По нашему мнению, социальная стабильность в некоторых случаях может привести социальное общество в тупик, лишив его развития.

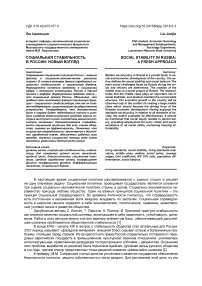

Социальная стабильность состоит из трех уровней (рисунок 1).

Рисунок 1 – Уровни социальной стабильности

Следующий закономерный вопрос: что же понимается под социальной стабильностью всего общества? Об этом говорят первые лица государства [6], этот вопрос исследовали Р.А. Абдуллаева, Г.Г. Антонян, Ю.А. Пушкарева, А.С. Федотов [7]. Изучая их работы, мы пришли к выводу, что стабильность общества - это наличие многочисленного среднего класса. В статье поднимаются следующие вопросы: возможно ли длительное обеспечение социальной стабильности в обществе (если рассматривать пример СССР, то это невозможно, так как приводит к застою технологий); возможно ли создать в России стабильный многочисленный средний класс.

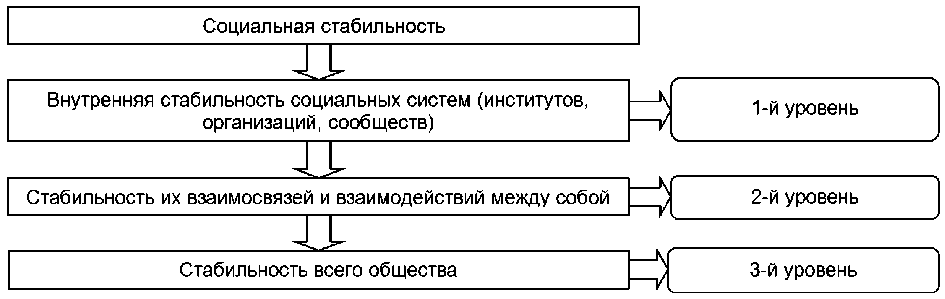

В развитых станах средний класс представлен фигурой овал («яйцо»), присутствуют небольшой низший и многочисленный средний класс (рисунок 2). К среднему классу на данный момент относят примерно 60–70 % населения развитых стран мира. Являясь основной социальной группой, средний класс развитых стран выполняет ряд важных социальных функций. Одна из них -функция социального стабилизатора или социального баланса: добившись определенного места в социальной структуре общества, представители среднего класса склонны поддерживать существующее государственное устройство, которое позволило им достигнуть их положения.

Рисунок 2 – Социальная структура общества в развивающихся и развитых странах

Сейчас мы впервые говорим о социальном балансе. Учение В. Ле Кутра явилось вершиной статической трактовки баланса. Суть баланса Ле Кутр определял так: баланс показывает актив и пассив предприятия в состоянии моментального покоя и поэтому статичен по своей природе. По нашему мнению, социальный баланс – существующий социальный строй среднего класса, который охраняет его от различных вызовов и экономических угроз, своего рода идеальное общество, в котором нет безработицы, дифференциации доходов между богатыми и бедными, нет бедных.

Следует учитывать, что средний класс играет ведущую роль в процессах социальной мобильности, и это также укрепляет существующий социальный строй, охраняя его от социальных катаклизмов: недовольство низшего класса своим положением уравновешивается предоставленными ему вполне реальными возможностями для повышения своего статуса в обществе.

В развивающихся странах все с точностью наоборот. Нами была выбрана фигура треугольник, бедные слои населения – это основание треугольника, а богатые – его верхушка (рисунок 2).

В России многие компании занимаются изучением проблемы среднего класса. В статье мы исследуем средний класс по уровню жизни и благосостояния населения. По мнению экспертных агентств, в России средний класс составляет 13 % населения. К среднему классу можно отнести семью из трех человек, имеющих доход в размере 4 тыс. долл., это около 160 тыс. р., автомобиль и квартиру (25 м2 на одного члена семьи) [8].

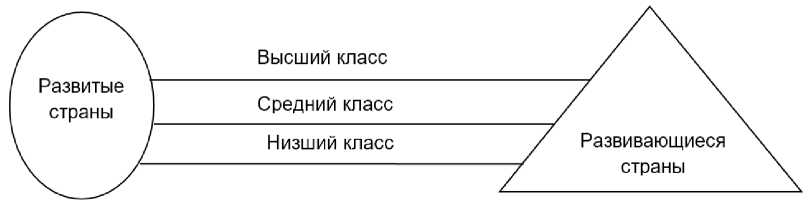

Уровень жизни населения страны за последние 20 лет значительно изменился. Это изменение можно проследить в различных статистических сборниках. На рисунке 3 представлены индикаторы для измерения уровня жизни населения, предложенные ООН.

Рисунок 3 – Индикаторы для измерения уровня жизни населения, предложенные ООН [9]

Самыми значимыми показателями, по нашему мнению, являются доход на душу населения и уровень социального обеспечения.

Один из наиболее удачных, на наш взгляд, рейтингов составляет агентство Legatum Prosperity Index. Индекс составляется на основе 79 показателей, объединенных в восьми категориях, которые отражают различные аспекты жизни общества и параметры общественного благосостояния: экономика, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал.

В 2018 г., по данным агентства Legatum Prosperity Index, Россия занимает 61-е место в мировом рейтинге, расположившись между Шри-Ланкой и Вьетнамом (общее количество участников рейтинга – 142 страны). В 2017 г. ей было отведено 90-е место.

Анализируя другие рейтинги стран по уровню жизни, мы обратили внимание на рейтинг стран по данным базы пользовательского контента Numbeo. Она составила рейтинг стран мира по уровню жизни по состоянию на 2017 г. Индекс качества жизни определялся по нескольким критериям при помощи онлайн-исследований, без использования официальных правительственных отчетов. Качество жизни – понятие довольно объемное, в данном исследовании проводилась оценка уровня благополучия населения. Индекс качества жизни в России составляет 91,73, это практически в два раза меньше, чем в Германии и Дании. Индекс безопасности составляет 54,3, в Дании он в 1,5 раза больше. Индекс здравоохранения – 56,13. Индекс, учитывающий время в пробках, – 49,5. Индекс стоимости жизни – 44,48. Чем выше показатель, тем лучше (таблица 1). Индекс недвижимости составляет всего 12,44.

Таблица 1 – Индекс качества жизни за 2017 г. согласно базе данных Numbeo

|

Место |

Страна |

Показатель |

||||||

|

та О m ¥ S S Ф о I 5 ® S s го * |

>х о 5 g Е ° ф ф ст н Ю I го О X Е о о Е |

8 ° Ф о Ч 05 S о со о ю |

о ° 5 о о. X 05 со |

у о X ф х So* О |

О 2 о го S го ч X z О ¥ Ф X X ч О Ч ¥ Ф т |

X к S 5 Ю О о СП с m |

||

|

1 |

Дания |

180,14 |

98,67 |

78,50 |

76,17 |

93,27 |

7,26 |

28,6 |

|

2 |

Финляндия |

179,40 |

101,93 |

76,81 |

74,61 |

81,23 |

7,61 |

33,87 |

|

3 |

Германия |

178,92 |

107,90 |

67,36 |

75,99 |

73,18 |

7,82 |

30,6 |

|

4 |

Австрия |

178,53 |

87,11 |

80,87 |

79,47 |

78,98 |

9,45 |

27,10 |

|

5 |

Нидерланды |

177,80 |

94,23 |

71,11 |

82,22 |

79,61 |

6,71 |

32,83 |

|

…51 |

Россия |

91,73 |

45,20 |

54,30 |

56,13 |

44,48 |

12,44 |

49,50 |

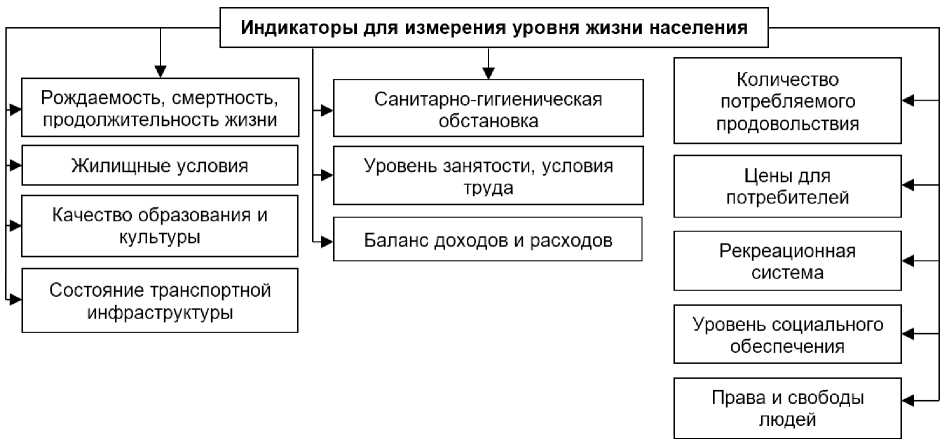

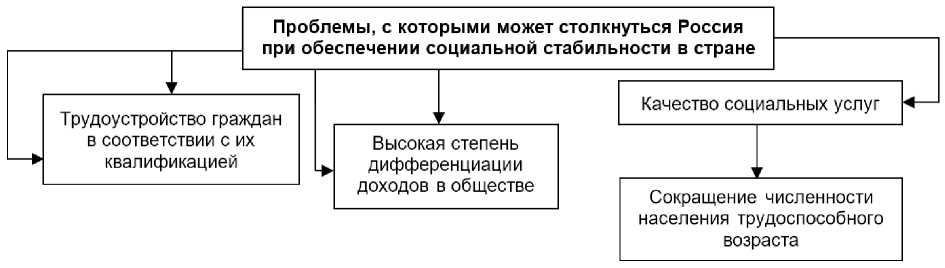

Мы выделили пять основных проблем, с которыми может столкнуться Россия при обеспечении социальной стабильности в стране (рисунок 4).

Рисунок 4 – Проблемы, с которыми может столкнуться Россия при обеспечении социальной стабильности в стране

Каждый девятый житель России живет за чертой бедности. Доходы населения – это сумма денежных средств, которую получает человек за определенный период времени. Данная сумма предназначена для приобретения различных благ и услуг. В экономике доход – это сумма, которая может быть использована для потребления и сбережения. С точки зрения предпринимателя, доход – это превышение суммы денежных средств, полученной при реализации произведенного продукта, над затратами на это производство, которое может быть использовано на потребление и сбережение. Уровень доходов населения является важнейшим показателем его благосостояния.

Социальная справедливость будет заключаться в следующем.

Во-первых, достойная заработная плата. Дело в том, что для людей важно, если они будут получать достойную заработную плату, на которую смогут приобрести различные блага и услуги. Уровень жизни населения как социально-экономическая категория представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и куль- турных услугах.

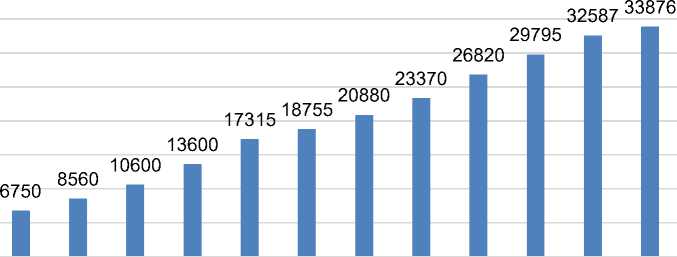

По данным Росстата в 2018 г. средняя заработная плата в России составила 37 100 р., в 2005 г. – 6 750 р. [10] (рисунок 5).

36203 37100

р. 20000

2005 2009 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рисунок 5 – Средняя заработная плата населения в России за период с 2005 по 2018 г., р. [11]

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума определяется на основе данных о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов и является результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума (таблицы 2, 3).

Таблица 2 – Величина прожиточного минимума за 2011–2017 гг. [12]

|

Год |

Величина прожиточного минимума, р. |

Соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума, % |

|

2011 |

6 369 |

326 |

|

2012 |

6 510 |

357 |

|

2013 |

7 306 |

355 |

|

2014 |

8 050 |

345 |

|

2015 |

9 701 |

314 |

|

2016 |

9 956 |

320 |

|

2017 |

10 300 |

340 |

При этом размер денежных доходов на одного человека в месяц превышал размер нижней группы в 5,8 раза [13, с. 112] (таблицы 2, 3). Соотношение среднедушевых денежных доходов населения в 2017 г. с величиной прожиточного минимума – 340 %.

Таблица 3 – Численность населения России с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума за 2009–2017 гг., р.

|

Показатель |

2009 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

|

Численность населения России с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума |

млн чел. |

18,7 |

15,4 |

15,5 |

16,1 |

19,5 |

19,6 |

18,9 |

|

% от общей численности населения |

12,7 |

10,7 |

10,8 |

11,2 |

13,3 |

13,4 |

12,7 |

|

В России по данным выборочного обследования в 2017 г. по уровню благосостояния 18,9 млн чел., или 12,7 %, имели среднедушевой денежный доход ниже величины прожиточного минимума.

Коэффициент фондов – это разница между доходами самых богатых и самых бедных слоев населения. В США очень большая дифференциация доходов – в 41,1 раза доходы бедных меньше доходов богатых слоев населения, в Китае – 42,2; Индии – 35,2; Германии – 7,1; Финляндии – 58,8; в России – 15,6 раза (таблица 4).

Таблица 4 – Степень социально-экономического расслоения населения и уровень бедности в различных странах в 2016 г.

|

Показатель |

Страна |

|||||

|

США |

Китай |

Индия |

Германия |

Финляндия |

Россия |

|

|

Коэффициент фондов, раз |

41,1 |

42,2 |

35,2 |

7,1 |

5,8 |

15,6 |

|

Коэффициент Джини |

17,3 |

15,3 |

8,4 |

30,1 |

27,1 |

0,412 |

|

Уровень бедности |

13,5 |

2,8 |

21,9 |

– |

– |

13,4 |

Во-вторых, это обеспечение работой всех граждан, снижение реального уровня безработицы. В 2016 г. уровень зарегистрированной безработицы в стране составил 5,5 % (таблица 5).

Таблица 5 – Зарегистрированная безработица в России по данным Росстата за 2011–2016 гг., %

|

Показатель |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

|

Безработица |

6,5 |

5,5 |

5,5 |

5,2 |

5,6 |

5,5 |

Сегодня существует проблема трудоустройства выпускников вуза по специальности. Считаем необходимым ввести распределение выпускников согласно их квалификации. Также существует проблема трудоустройства женщин в период декретного отпуска, когда они теряют свою квалификацию. Для решения этой проблемы необходимо открывать ясли, чтобы родители могли отдавать туда детей, а сами выходили на работу.

В-третьих, обеспечение социальной помощью всех слоев населения. В настоящее время социальную помощь могут получать только определенные категории граждан.

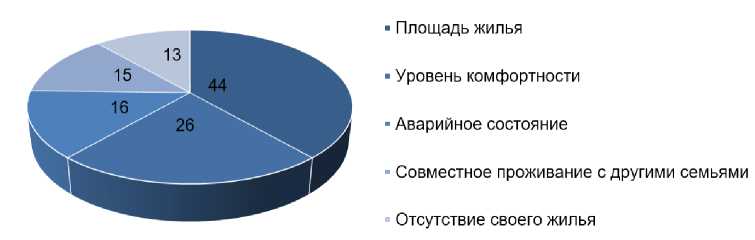

В-четвертых, увеличение доступности жилья. Для этого предлагается снизить процент по ипотеке до рекордного уровня в 6 %. В 2017 г. 45 % семей хотят улучшить свои жилищные условия. В 1,4 раза с 2003 г. снизилась потребность в улучшении жилищных условий. 5 % ВВП составляет уровень ипотечной задолженности. Это гораздо ниже, чем в зарубежных странах. 12 млн семей в ближайшие 5 лет планируют приобрести 665 млн м2 жилья, из них до 540 млн м2

на первичном рынке. 8,6 млн семей планируют купить жилье с помощью ипотеки. Спрос на ипотечные кредиты в пятилетней перспективе составляет 20 трлн р. [14].

В России требуется 2,2 млрд дополнительного строительства жилой площади для повышения обеспеченности жильем до уровня зарубежных стран (40 м2 на человека).

Рост недоверия населения к социальным институтам может привести к массовым беспорядкам, отрицанию существующей власти. Недоверие к власти, рост коррупции в высших эшелонах власти могут стать катализатором социального протеста населения против существующего политического порядка.

На рисунке 6 представлены основные причины неудовлетворенности российского населения своим жильем.

Рисунок 6 – Основные причины неудовлетворенности текущим жильем по данным опроса ВЦИОМ (2017), оценки и расчеты АО «АИЖК», % упоминаний

Дифференциация населения страны по уровню дохода, нестабильность экономической системы, постоянный рост цен, неустойчивость курса рубля по отношению к доллару в конечном итоге могут привести к дисбалансу социальной справедливости. В настоящее время обсуждается вопрос о возрождении СССР как стабильного в социальном смысле государства. Тогда существовали стабильный многочисленный средний класс, социальная справедливость и равенство. Находясь же в ситуации социальной нестабильности, неравенства, кризиса, у населения возникает социальный дискомфорт. Оно недовольно существующей властью, хочет перемен в социальной сфере, стремится к социальному балансу. Нами впервые будет дано определение социальному балансу. Оно схоже с определением социальной стабильности, отличие заключается в том, что социальный баланс в конечном счете будет достигаться посредством расчета различных показателей, оказывающих существенное влияние на социальную стабильность. По нашему мнению, социальный баланс – это равенство населения по социальному статусу, благосостоянию, уровню жизни, средней заработной плате, получаемой по аналогичной должности и квалификации.

Социальная справедливость у населения России напрямую связана со страхом потери стабильного будущего. Ключевой проблемой социальной политики России является эффективность проводимых мероприятий. Важно соблюдать интерес всех социальных групп населения. Средства, направляемые из бюджета в социальную сферу, непременно должны приносить эффективность. По нашему мнению, в этом и будет заключаться социальная справедливость. Развитие человеческого потенциала, трудоустройство выпускников, снижение ставок по ипотеке до обещанного уровня в 6 %, доступность жилья для граждан, возможность путешествовать, получать качественную медицинскую помощь, иметь доступ к бесплатному образованию – все это позволит обеспечит социальную стабильность в России. Считаем, что в России можно создать социальную стабильность, для этого необходимо разработать и реализовывать социальную политику, отвечающую вышеозначенным требованиям.

В заключение можно сказать, что справедливость социальной политики обществом оценивается по-разному. Россия – одна из самых богатых ресурсами стран мира, однако российские граждане платят за бензин больше, чем граждане тех стран, в которые Россия поставляет нефть. Россияне платят за воду, свет, газ, тогда как все это могут получать бесплатно или на льготных условиях. Например, могли бы предоставляться талоны на бензин, к примеру 120 л в месяц на семью, на электричество, бесплатно 100 киловатт на семью в месяц. Все, что выше указанной нормы, оплачивалось бы гражданами. Важно также не забывать о демографической ситуации в стране. Для этого необходимо обеспечить адресную помощь гражданам при рождении первого, второго и последующих детей. Нужно продолжать снижать ставки по ипотеке, предоставлять сертификаты на приобретение квартиры или строительство земельного участка – сделать все, чтобы молодые семьи чувствовали себя социально защищенными. Если государству удастся создать социальную стабильность, то можно с уверенностью говорить о светлом будущем страны.

Ссылки и примечания:

-

1. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М., 2011. 464 c. ; Липсет С.М. Политическая социология // Американская социология. Перспективы. Проблемы. М., 1972. 392 с.

-

2. Абдуллаева Р.А. Социальная стабильность и некоторые проекты ее достижения в истории России / / Фундаменталь ные исследования. 2006. № 12. С. 41–42.

-

3. Там же.

-

4. Личность и общество: проблемы взаимодействия в философском наследии славянофилов (А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, К.С. Аксаков, И.В. Киреевский) / Е.П. Борзова, О.Д. Мачкарина, С.И. Дудник, С.В. Полатайко // Вестник Мурманского государственного технического университета. 2012. Т. 15, № 3. С. 639–644.

-

5. Заславская Т.И. О социальном механизме посткоммунистических преобразований в России // Социологические исследования. 2002. № 8. С. 3–16 ; Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. 235 с.

-

6. Статья Путина – «КП». Строительство справедливости. Социальная политика для России [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. 2012. 13 февр. URL: https://www.omsk.kp.ru/daily/3759/2807793/ (дата обращения: 28.06.2018).

-

7. Антонян Г.Г., Пушкарева Ю.А. Социальное настроение как индикатор стабильности в обществе // Форум молодых ученых. 2017. № 10 (14). С. 45–49 ; Федотов А.С. Социальная ситуация в России и стабильность общества / / Психо логия и экономика. 2009. Т. 2, № 2. С. 132–136.

-

8. По данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики ( http://www.gks.ru/ ).

-

9. Рисунок 3 составлен по данным официального сайта ООН ( http://www.un.org/ru/index.html ).

-

10. По данным Федеральной службы государственной статистики.

-

11. Рисунок 5 составлен по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/) .

-

12. Таблицы 2, 3, 4, 5 составлены по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/) .

-

13. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2017 : стат. сб. M., 2017. 332 c.

-

14. Развитие рынков ипотеки и жилищного строительства в 2000–2017 гг. [Электронный ресурс] / Минстрой России ; ДОМ.РФ. URL: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/wp-content/uploads/2016/04/AHML_17-let_2017.12.11.pdf (дата обращения: 28.06.2018).

Список литературы Социальная стабильность в России: новый взгляд

- Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М., 2011. 464 c.

- Липсет С.М. Политическая социология//Американская социология. Перспективы. Проблемы. М., 1972. 392 с.

- Абдуллаева Р.А. Социальная стабильность и некоторые проекты ее достижения в истории России//Фундаментальные исследования. 2006. № 12. С. 41-42.

- Личность и общество: проблемы взаимодействия в философском наследии славянофилов (А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, К.С. Аксаков, И.В. Киреевский)/Е.П. Борзова, О.Д. Мачкарина, С.И. Дудник, С.В. Полатайко//Вестник Мурманского государственного технического университета. 2012. Т. 15, № 3. С. 639-644.

- Заславская Т.И. О социальном механизме посткоммунистических преобразований в России//Социологические исследования. 2002. № 8. С. 3-16.

- Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. 235 с.

- Статья Путина -«КП». Строительство справедливости. Социальная политика для России //Комсомольская правда. 2012. 13 февр. URL: https://www.omsk.kp.ru/daily/3759/2807793/(дата обращения: 28.06.2018).

- Антонян Г.Г., Пушкарева Ю.А. Социальное настроение как индикатор стабильности в обществе//Форум молодых ученых. 2017. № 10 (14). С. 45-49.

- Федотов А.С. Социальная ситуация в России и стабильность общества//Психология и экономика. 2009. Т. 2, № 2. С. 132-136.

- Социальное положение и уровень жизни населения России. 2017: стат. сб. M., 2017. 332 c.

- Развитие рынков ипотеки и жилищного строительства в 2000-2017 гг. /Минстрой России; ДОМ.РФ. URL: https://xn-d1aqf.xn-p1ai/wp-content/uploads/2016/04/AHML_17-let_2017.12.11.pdf (дата обращения: 28.06.2018).