Социальная стратификация варваров гуннского времени в свете новейших исследований в Венгрии. К проблеме «отдельных» или небольших групп погребений

Автор: Иштванович Э., Кульчар В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 244, 2016 года.

Бесплатный доступ

В последней четверти IV в. население Венгерской равнины отличалось значительным этническим разнообразием. Увеличение числа погребений указывает на рост населения, происходивший за счет притока переселенцев. Население, относящееся к предшествующему культурному горизонту, продолжало существовать,имел место процесс интеграции автохтонных групп в новую культурную среду. Наряду с типичными сарматскими некрополями, появляются могильники нового типа(группы Тисадоб и Артанд). В материалах этих памятников (могильников / изолированных погребений / групп погребений) прослеживаются как черты унификации,так и выраженные отличия по таким признакам, как наличие или отсутствие деформированных черепов, единство или разнообразие ориентировок. Ситуация остается неизменной до прихода гепидов. В последней трети IV - V в. существует тритипа погребений: изолированные захоронения / жертвенники; небольшие группы погребений; большие могильники. Характер памятников определяется процессами социальной стратификации. На ряде памятников открыты одновременные погребения, расположенные на значительном (50-200 м) удалении друг от друга и при этом связанные между собой. Чаще всего на таких памятниках погребения гуннского времени соседствуют с несколько более ранними могилами или же с сарматскими комплексами, относящимися также к гуннскому времени. В настоящей статье анализируется соотношение памятников сарматского горизонта с изолированными погребениями / небольшими группами погребений, причем основное внимание уделяется выяснению социального статуса последних.

Сарматы, гуннское время, карпатский бассейн, изолированныепогребения

Короткий адрес: https://sciup.org/14328314

IDR: 14328314

Текст научной статьи Социальная стратификация варваров гуннского времени в свете новейших исследований в Венгрии. К проблеме «отдельных» или небольших групп погребений

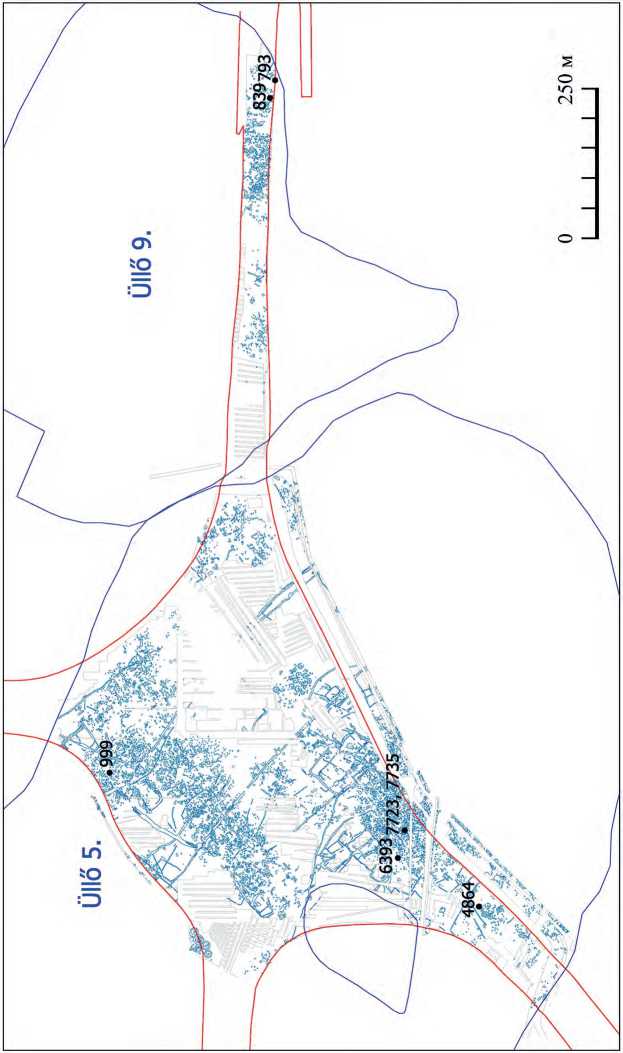

Начиная с последней четверти IV в. археологическая картина Алфёльда становится очень разнородной. Число погребений, несомненно, растет, то есть речь идет о «демографическом взрыве», единственным объяснением которого могут служить все новые и новые волны мигрантов. Более ранний археологический горизонт продолжает существовать – автохтонное население вписывается в новую структуру. На сарматских поселениях, образовавшихся еще до гуннского времени, жизнь явно продолжается без резких изменений по крайней мере до начала V в. Континуитет наблюдается и на могильниках. Это наблюдение начало вырисовываться уже на основании ранее опубликованных материалов2. В результате алфёльдских крупных новостроечных раскопок последних десятилетий в нашем распоряжении появились хорошо документированные могильники. Некоторые погребения на них с уверенностью можно датировать – в первую очередь на основании пряжек с утолщающимися рамками и хоботовидными язычками – не ранее начала V в. Эти погребения, несомненно, могут считаться сарматскими по наличию ряда признаков (могилы, окруженные ровиком, костюм, украшенный большим количеством бус, и т. д.). В качестве примеров можно привести следующие памятники: Абонь (Abony) местонахождение 49, погр. 236 (Gulyás, 2011. P. 170, 176. T. 66, 4), Надькалло–Промышленный парк (Nagykálló–Ipari park)3, Ньиредьхаза-Рожретсёлё (Nyíregyháza-Rozsrétszőlő)4, Офёльдеак-Юрмёш (Óföldeák-Ürmös) (Gulyás, 2014. P. 52–53), Юллё, местонахождение 5 (Üllő 5. lelőhely)5, и т. д. Это означает, что число более раннего сарматского населения выросло за счет новых переселенцев с востока. То есть, ставя целью изучение социальной стратификации варваров гуннского времени, в качестве первого шага необходимо провести анализ изменений, произошедших в это время в сарматском обществе.

Это уже сама по себе непростая задача. Неслучайна скудность литературы по этому вопросу, а те работы, что имеются в наличии, основываются в первую очередь на данных античных авторов ( Vaday , 2001; 2003; 2008). Главная проблема кроется в исключительно высокой мере ограбленности сарматских могил. На самом деле «бедный» характер погребений – только видимость. Относительно большое число могил с золотыми предметами, собранными нами в недавней работе ( Istvánovits, Kulcsár , 2013b), свидетельствует о том, что мы, вероятно, имеем дело с исключительно богатым населением. Систематическое ограбление первоначально, по-видимому, достаточно богатых погребений неслучайно. В качестве – хотя и одиночного – примера приведем золотой браслет весом 35,5 г из г. Байа (Baja), который М. Кёхедьи определил как принадлежащий к периоду III сарматских древностей Среднего Дуная (то есть III–IV вв.) ( Kőhegyi , 1958. P. 42. Nr. 10)6.

В то же время нужно признать, что картографирование золотых находок не выявило сарматских центров различных периодов на территории Алфёльда. Так, например, на основании нескольких находок римских ауреусов I в. н. э. была предложена возможность географической локализации хотя бы одного из центров в регионе Ясшаг (Jászság), в Среднем Потисье (Fülöp, 1976. P. 255). Но, судя по распространению находок и по тому, что никаких других археологических следов пребывания здесь элиты не найдено, это предположение нужно исключить. Впрочем, как будет указано ниже, единственное, возможно, «княжеское» погребение Ясалшосентдьёрдь (Jászalsószentgyörgy) было открыто именно на этой территории7.

В недавней работе М. Надь провела анализ социальной стратификации сарматского общества ( Nagy , 2014. P. 119–124). По ее заслуживающему внимания предположению – к которому ранее мы также пришли, но в менее конкретной форме ( Istvanovits, Kulcsar , 2014. Р 442, 443) 8 , - в случае основательно ограбленных сарматских могил положение, занимаемое в обществе покойником, можно определить по размеру могильной ямы9. Эту гипотезу она доказала на основании анализа двух могильников – Будапешт-Пецели ут (Budapest-Pé-celi út) и Мадараш (Madaras). В обоих случаях выявлены погребальные сооружения самых различных размеров. Площадь крупнейшей могильной ямы в будапештском могильнике была 6,53 кв. м, в то время как средняя площадь погребений без ровиков 1,96 кв. м; в Мадараше площадь наиболее крупной ямы составляла 11 кв. м, а средняя площадь – 2,38 кв. м10. Как отметила М. Надь, увеличение размеров могил находится в обратной пропорции с их числом, то есть большие ямы встречаются гораздо реже, чем маленькие. В качестве примера приведем оценки М. Надь по могильнику Мадараш:

-

– выше 11 кв. м – 1 погребение – предводитель высокого ранга;

-

– 9–10 кв. м – 4 погребения – предводители высокого ранга и члены семей;

-

– 8–9 кв. м – 10 погребений – предводители высокого ранга и члены семей;

-

– 7–8 кв. м – 10 погребений – предводители высокого ранга и члены семей;

-

– 6–7 кв. м – 18 погребений – предводители более низкого ранга и члены семей;

-

– 5–6 кв. м – 11 погребений – предводители более низкого ранга и члены семей;

-

– 4–5 кв. м – 15 погребений – «дружина» аристократии, свободные воины и члены семей;

-

– 3–4 кв. м – 44 погребения – «дружина» аристократии, свободные воины и члены семей;

-

– 2–3 кв. м – 195 погребений – «дружина» аристократии, свободные воины и члены семей;

-

– 1–2 кв. м – 227 погребений – бедные общинники и/или рабы, часть детей;

-

– 1 кв. м или меньше – 75 погребений – главным образом дети.

М. Надь считает, что эту ситуацию также необходимо сопоставить с возрастом и полом. Иногда новые элементы добавляются к общей картине некоторыми находками, ускользнувшими от внимания грабителей (например, оружие).

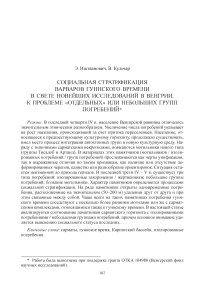

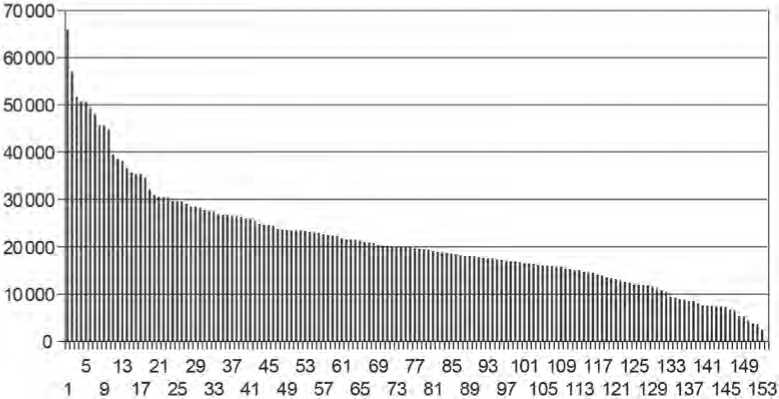

Анализ размеров могильных ям некрополей Ньиредьхаза-Фелшёшима (Nyíregyháza–Felsősima) (156 погребений; раскопки Э. Иштванович) и Юллё, местонахождение 5 (раскопки В. Кульчар и коллег, число погребений около 100)11, подтверждает предположение М. Надь. Если оно окажется применимым по отношению и к другим могильникам, можно будет ответить на вопрос о том, существует ли разница между отдельными некрополями, а затем различными регионами и временными горизонтами. На этот аспект обращает внимание сравнение диаграмм могильников из Ньиредьхазы (рис. 1) и Юллё (рис. 2). Различия в размерах могил бросаются в глаза в обоих некрополях, но в первом случае они гораздо более размыты, чем во втором, не встречается такого разрыва в параметрах погребальных ям. Поскольку последние погребения в Ньиредь-хазе датируются временем никак не позднее конца III в., а могильником в Юллё начали пользоваться как раз в последующем периоде, встает вопрос о том, не отражает ли эта разница общественные изменения во времени.

Несомненно, однако, что к концу IV – началу V в. алфёльдские некрополи – Чонград (Csongrád), Тапе-Малайдок (Tápé-Malajdok), Тисадоб (Tiszadob), Ар-танд (Ártánd) и т. д. – могут сильно различаться, выделяются различные группы. Встречаются как небольшие могильники, такие как Шандорвалфа (Sándorfalva), так и крупные некрополи, например Мадараш. Исторические перемены после 380 г., упомянутые во введении, оказали сильное влияние на археологическую ситуацию в Алфёльде. Хотя – как было указано выше – на основании континуитета могильников и поселений массовое присутствие сарматского населения не поддается сомнению, нужно считаться со все новыми группами пришельцев.

В связи с вопросом о сарматских центрах власти нужно упомянуть, что венгерская специальная литература совершенно упускает из виду два клада из сербского Баната, которые связывают с сарматской элитой. Один из них был найден в Старчево, другой в Ватине. Старчевский комплекс, датируемый временем после 336–337 гг., содержал три золотые фибулы с луковичными навершиями, золотую гривну, 2 золотых кольца, 12 золотых монет (в частности, 2 мультипла) и серебряную тарелку, а ватинский – массивный золотой браслет с надписью D N CONSTANTI . Первый клад интерпретировали как подарок, сделанный сарматскому аристократу римским гражданином, а второй – императором

Рис. 1. Размеры (кв. см) могильных ям сарматского могильника Ньиредьхаза-Фелшёшима

Рис. 2. Размеры (кв. см) могильных ям сарматского могильника Юллё 5

( Ivanišević, Bugarski , 2008. P. 40, 42. Fig. 2), к чему, естественно, нужно относиться как к гипотезе.

На самом деле в данную эпоху с алфёльдской сарматской территории мы располагаем единственным, возможно, княжеским погребением – это Ясалшо-сентдьёрдь ( Hild , 1901). Черты обряда (особо высокий – 7 м – курган, сопровождаемый группой других курганов, деревянная погребальная камера больших размеров) и сохранившиеся вещи, не привлекшие внимания грабителей (железные умбоны с золотым покрытием, золотые бляшки, украшавшие одежду, канделябр и пр.), указывают на связь могилы с социальной верхушкой. Сохранившийся после ограбления могилы фрагмент стеклянного кубка типа Хёгом (Högom) позволяет предположить датировку позднеримским или даже гуннским временем ( Vaday , 1989. P. 181, 182). Множество элементов обряда трудно интерпретировать из-за грабленности и старых методов фиксации. Большинство вещей только с трудом вмещаются в рамки как сарматского, так и гуннского времени. Бесспорно, что курган нужно связывать с какой-то степной иранской новоприбывшей этнической группой, но более детальные выводы пока вряд ли возможны.

Дальнейшие перспективы в изучении сарматского общества Карпатского бассейна открывают нумизматические исследования. По нашему мнению, новые результаты может принести каталогизирование монет IV в., найденных на алфёльдской территории, и их группирование по монетным дворам. На эту возможность наше внимание обратила публикация монет из подъемного материала на поселении Офёльдеак (Óföldeák). М. Торбади (М. Torbágyi) идентифицировала 69 римских монет IV в. В связи с этим автор публикации К. Шошкути пишет:

Распределение поздних монет по монетным дворам в тенденции вырисовывает совершенно иную картину, чем в Паннонии. В то время, как в случае паннонских монет наиболее часто встречаются чеканенные в Сисции и Ак-вилее, среди находок в Офёльдеаке... 73 процента идентифицированных монет происходят из Фессалоник, Константинополя, Никомедии и других восточных городов ( Sóskuti , 2013. P. 504–505).

Это явление может объясняться новой – восточноримской – ориентацией алфёльдских варваров. Не совсем ясно пока, как складывались эти отношения, особенно принимая во внимание, что подавляющая часть монет IV в., происходящая с территории черняховской (а также отчасти вельбаркской) культуры, также была чеканена в восточных дворах (Магомедов, 2006. С. 48–49; Мызгин, 2013. С. 229)12. Дальнейшие исследования смогут осветить множество важных вопросов, в их числе: связан ли каким-либо образом схожий состав монет Ал-фёльда и территории черняховской культуры. Возможно, выяснится, в какой момент внимание сарматов обратилось на восток империи, а также произошла ли смена политической и экономической ориентации на всей территории Венгерской низменности одновременно или все же существуют региональные различия.

Во всяком случае, дальнейшее систематичекое исследование данных, приведенных выше, вероятно, подтвердит предположение, что, несмотря на сильную грабленность погребений, можно сделать выводы об изменениях в социальной структуре сарматов по археологическим материалам. На основании вышесказанного пока что можно определить, что у нас относительно мало сведений о структуре сарматского общества как в гуннское, так и в более раннее время. Речь явно идет о сильно стратифицированном земледельческом населении. Судя по археологическим находкам, сарматы, вероятно, быстро и без особых потрясений интегрировались в общество гуннского времени: на более ранних поселениях жизнь продолжается без особых изменений. На сарматских поселениях Венгерской низменности обычно не находят слоев разрушения. Доказано, что могильники функционируют, во всяком случае, до начала V в. За неимением датирующих вещей трудно сказать, когда именно они были оставлены. Нельзя исключать, что ими пользовались вплоть до прихода гепидов. Ограбления поздних погребений, разница в размере могильных ям и пр. указывают на то, что сарматское общество продолжало хранить основные черты более раннего времени; население Алфёльда – как уже указывалось – интрегрировалось в новые структуры.

В провинциях к западу от Дуная (Паннония I–II, Валерия, Савия) в общих чертах наблюдается схожая ситуация. Здесь более ранние вещи и обряд также продолжают существовать в V в. без признаков «перелома» ( Ottományi , 2001; 2007. P. 307–314; 2012). Однако, принимая во внимание данные топонимии, необходимо в любом случае подчеркнуть различие между восточными и западными провинциями, так как на последних территориях в названиях – во всяком случае отчасти – наблюдается преемственность (например, Аррабо / Arrabo – Раба / Rába; Петовий / Poetovio – Птуй / Ptuj; Sala / Сала – Зала / Zala; Сис-ция / Siscia – Сисак / Sisak и т. д.), в то время как в восточной части провинции этого нет ( Mócsy , 1974. P. 196). Таким образом, исследователи провинций считают, что римское население было эвакуировано. Использование более ранних римских могильников в позднеримское и гуннское время, их хронология, а также появление в них «варварского» материала, этническая интерпретация служат почвой по меньшей мере такого же количества проблем, как в случае их алфёльдских современников. Только вскользь отметим давно дискутируемые проблемы провинций: расселение варваров и вопрос федератов.

Как на Венгерской низменности, так и в Задунавье наблюдается не только континуитет более ранних могильников «автохтонного» населения, но и возникновение некрополей в гуннское время, обряд и инвентарь которых является новым и необычным в этом окружении. Для новых находок, с одной стороны, обычно характерна униформизация (такие же вещи и элементы обряда, как в погребениях этого времени, восточнее и западнее региона: северная и западная ориентировка, погребения в простых ямах, серьги с многогранником, гребни, кувшины типа Мурга, пряжки с хоботовидными язычками, подвязные фибулы,

зеркала типа Чми-Бригецио), с другой стороны, они чрезвычайно разнородны: сильно отличающиеся могильники/оди-ночные погребения / группы погребений (например, в одних могильниках много деформированных черепов, в других они совсем не встречаются, ориентировка в одних могильниках едина, в других разнообразная, некрополи отличаются по структуре, по расположению в могилах инвентаря, например посуды, и т. д.). Эта ситуация не изменяется до прихода гепидов. В дальнейшем мы наблюдаем такую же картину на периферии Венгерской низменности, в то же время ге-пидские и лангобардские находки VI в. указывают на единую археологическую культуру.

Оставляя в стороне могильники, где наблюдается преемственность, рассмотрим некрополи периода между последней третью IV и первой третью VI в. Здесь выделяется три основых типа:

-

1. Отдельные погребения / жертвенники.

-

2. Небольшие группы погребений.

-

3. Большие могильники.

Эти различия, вероятно, некоторым образом отражают социальную стратификацию, поэтому заслуживают детального рассмотрения. В данной работе мы фокусируем свое внимание на первых двух группах.

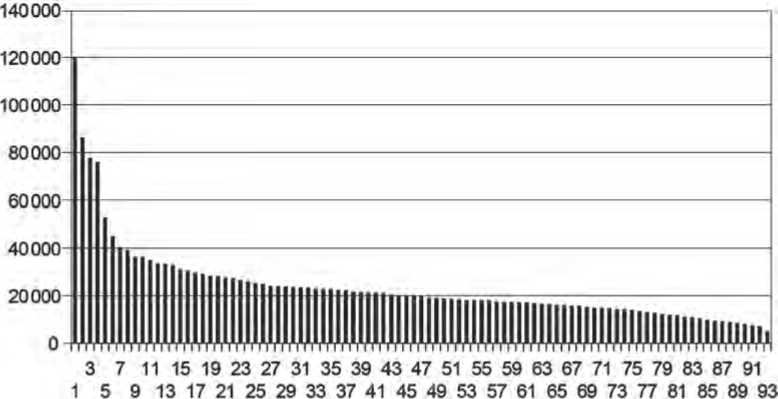

Часть погребений, называемых в специальной литературе отдельными (одиночными или изолированными), в большинстве своем принадлежит вооруженным мужчинам, частично – женщинам, с двупластинчатыми фибулами в уборе. Уже ранее указывалось, что последние

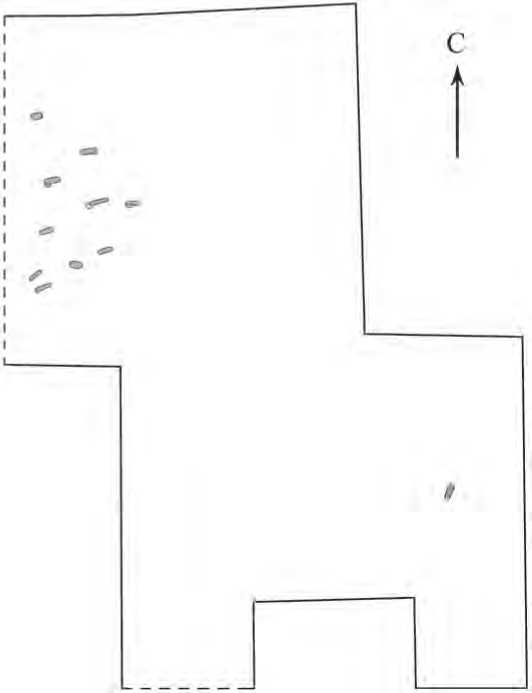

Рис. 3. План сарматского могильника

Ньиредьхаза-Рожретсёлё (погребения гуннского времени обозначены стрелками) (по: Pintye , 2014. Fig. 2)

могли сопровождаться 1–2 детскими могилами. Что касается изолированности этих захоронений, то в связи с этим было опубликовано несколько теорий. Их обзор провел сначала П. Прохаска ( Prohászka , 2003. P. 78), затем Ж. Рац ( Rácz , 2014. P. 204–205). Наиболее распространенные версии в связи с отдельными погребениями можно суммировать следующим образом:

-

1. Эти захоронения принадлежат германской элите, они маркируют центры власти ( Bóna , 1986. P. 71; Tejral , 1999. P. 255–274).

-

2. Это семейные некрополи, которые в отдельных случаях можно связать с усадьбами, погребения отражают структуру поселений (ферма, хутор) той эпохи, причина кроется в образе жизни ( Nagy , 1993. P. 60; Prohászka , 2003. P. 78).

-

3. Погребения совершались изолированно, возможно тайно, с целью сокрытия погребений от грабителей ( Bóna , 1986. P. 71).

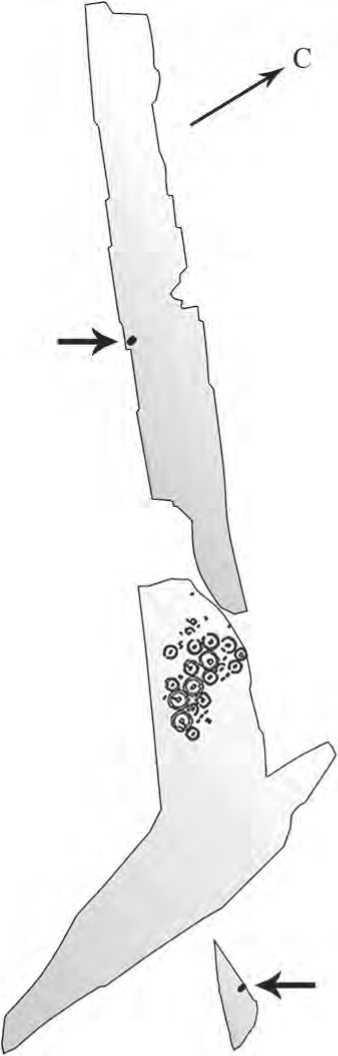

Прежде чем проанализировать приведенные выше оценки, обратимся к недавно открытым памятникам данной категории. Это существенно хотя бы потому, что условия находок комплексов, обнаруженных ранее, обычно неизвестны. К тому же в большинстве случаев окрестности «богатых» могил не были доследованы, поэтому мы не знаем, находились ли поблизости другие захоронения. В ходе раскопок последних десятилетий во многих случаях было выявлено, что датируемые V в. погребения, вероятно принадлежавшие к одной группе могил, находились на относительно большом расстоянии друг от друга. Так, например, две пары погребений в Ордачехи – Киш-тёлтеш (Ordacsehi – Kis-töltés) располагались «далеко друг от друга» ( Kulcsár , 2007. P. 192); четыре погребения в Орда-чехи-Черефёльд (Ordacsehi-Csereföld) – «на большом расстоянии друг от друга, 50–100 м» ( Gallina , 2007. P. 210); два погребения в Ньиредьхаза-Рожретсёлё – на расстоянии 480 м ( Pintye , 2014. Fig. 2) (рис. 3). В Юллё 5, где известно четыре погребения и принадлежность еще одного к данной эпохе предположительна, минимальное расстояние между могилами составляло 50 м, а максимальное – 150–170 м. Два погребения памятника Юллё 9 разделяло 30 м (рис. 4)13.

Таким образом, новостроечные раскопки, проведенные большими площадями, в основе изменили широко распространенные до сих пор представления. С одной стороны, выяснилось, что «одиночными» бывают не только женские погребения с двупластинчатыми фибулами (т. н. горизонт Мад-Тисалёк), но и мужские с оружием. Кавычки в слове «одиночные» здесь уместны: хотя принадлежность к одной группе погребений, находящихся в десятках и даже сотнях метров друг от друга, можно поставить под сомнение, но поскольку речь идет не об одиночных случаях, можно с большой вероятностью предположить, что это неслучайное явление и в захоронениях, совершенных на большом расстоянии, но примерно в один период, наблюдается система. Общей характерной чертой таких погребений является еще то, что их часто обнаруживают вблизи некрополя или поселения, современного им или немногим более раннего.

Рис. 4. План раскопок памятников Юллё 5 и 9: сарматское поселение и группы погребений. Захоронения гуннского времени обозначены номерами

Как уже было сказано, речь идет не о единичных случаях, и характеризуют они не только гуннское время. В качестве примера упомянем недавно открытое погребение V–VI вв. в Йоббадьи – Дьюри-фёльдек (Jobbágyi – Gyúri-földek) и опубликованное гораздо раньше женское захоронение, найденное в Йоббадьи – ул. Петёфи Ш., 46 (Jobbágyi–Petőfi Sándor utca 46), которое А. Кишш датировал первой четвертью VI в. (Kiss, 1981). Эти погребения находятся на расстоянии «менее одного километра» ( Masek , 2014). На памятнике Котай – Верба-танья (Kótaj – Verba-tanya) был открыт могильник конца V – начала VI в. В 60 м от него было найдено одновременное изолированное погребение, которое, если бы его нашли в ходе раскопок, проводимых на небольшой площади, классифицировали бы как «одиночное» (рис. 5)14.

Говоря об «одиночных» погребениях, нельзя оставить без внимания схожий феномен, наблюдаемый в раннеаварское время (вторая половина VI – VII в.) и эпоху обретения родины венграми (IX–X вв.). В обоих периодах известны достоверно открытые отдельные погребения и, наряду с ними, так называемые погребальные территории. Последние характеризуются могилами одного времени, находящимися друг от друга на большом расстоянии. Среди отдельных погребений (в первую очередь мужских, но попадаются также женские) встречаются – особенно в аварский период – как исключительно богатые, так и «среднего уровня» ( Lőrinczy , 1996. P. 184–185; Balogh, Wicker , 2012. P. 559; Balogh , 2014. P. 244–245; Lőrinczy, Rácz , 2014. P. 166–171). Интерпретация обоих явлений ждет объяснения.

В Карпатском бассейне отдельные мужские погребения с оружием и отдельные «знатные» женские захоронения также характерны для эпохи обретения родины венграми15. В результате новостроечных раскопок большими площадями был выявлен тип могильника, где в ареале воинского мужского погребения, кажущегося «одиноким», на расстоянии 100–200 м обнаруживается некрополь: например, Сегед-Кишкундорожма-Носсухат-халом (Szeged-Kiskundorozsma-Hosszúhát-halom), Сегед-Ётхалом, V. хомокбанья (Szeged-Öthalom, V. homok bánya), Кишкундорожма-Шубаша (Kiskundorozsma-Subasa), Ньиредьхаза-Фел-шёшима (Nyíregyháza-Felsösima), Ньиредьхаза-Орош (Nyíregyháza-Oros). Причем было замечено, что среди инвентаря погребенных в этих могильниках больше изделий из драгоценных металлов, чем в одиноких / отдельных захоро-нениях16. Несмотря на это, исследователи эпохи обретения родины по-прежнему должны считаться с «одиночными» захоронениями, которые в дальнейшем за неимением лучшего – по той же причине, что и в гуннское время, то есть из-за недосточного исследования окружения могил, – можно будет квалифицировать как изолированные только предположительно.

Рис. 5. План могильника V–VI вв. Котай–Верба-танья

Напрашивается и следующая аналогия с памятниками гуннского времени: «одинокие» мужчины хотя и вооружены, но не отличаются особенным богатством, в то же время «одиноких» женщин, которых похоронили с конской уздой, украшенной розетками, принято считать «знатными», так же как и дам V в., похороненных с двупластничатыми фибулами. Принимая все это во внимание, причисление данных мужских и женских погребений к одной социальной группе остается гипотетичным. Ведь если мы помещаем их в один и тот же общественный слой, то непонятно, почему они погребены отдельно, а не в одном месте.

Суммируя сказанное, можно определить, что в Карпатском бассейне начиная с гуннского времени вплоть до эпохи обретения родины, вероятно – хотя и в относительно небольшом количестве, – существовали отдельные погребения. Иногда их изолированность только кажущаяся, ведь в нескольких сотнях метров (во всяком случае, недалеко) от них открывали некрополи того же времени17. Исследователям гуннского времени стоит взять на вооружение термин «погребальная территория», используемый специалистами по аварскому периоду. Здесь также наблюдаются захоронения, рассыпанные на большом расстоянии друг от друга на территории размером в несколько гектаров.

Что касается причины этой специфической погребальной традиции, то в связи с этим возникло несколько версий: возможность тайного захоронения; кратковременное пребывание в одном месте, связанное с кочевым образом жизни; строительство курганов в соответствии со степными традициями; поселение семей различного с географической точки зрения происхождения, которые, таким образом, не составляли единой общности; речь идет о первых захоронениях кратковременного могильника небольшого коллектива; «небольшие коллективы – “принимая” сакральный характер территории, не используемой под другие цели, – хоронили умерших отдельно, отражая индивидуальность коллектива, существовавшую в жизни». Мы солидарны с определением Г. Лёринци и Ж. Рац, согласно которому

…причиной отдельного или спорадического захоранивания не может являться один фактор. Здесь нужен более широкий подход: в качестве объяснения могут быть приняты во внимание как кочевнический образ жизни, так и колонизация определенной территории или изолированные погребения элиты, причем вероятность этих объяснений варьируется по эпохам и регионам ( Lőrinczy, Rácz , 2014. P. 171).

Если согласиться с тем, что перечисленные версии могут объяснять «изолированность» погребений, а также захоронения небольшими группами или на «погребальной территории», не забывая отдельные захоронения, совершенные вблизи некрополя, то возникает следующий вопрос: можно ли в данном случае говорить о членах элиты только на основании этого одного элемента обряда? Иначе говоря, необходимо создать систему конкретных, относительно обьективных критериев, которые определяют, с каким слоем связывается то или иное погребение в обществе данной эпохи, кто принадлежал к элите. Здесь нельзя забывать о том, что термин «элита» означает высший слой общественной пирамиды и имеет смысл исключительно в том случае, если эта пирамида располагает также низшим уровнем. Если не отвергать категорически «смешанную аргументацию», то на основании отчасти письменных источников, отчасти археологических данных можно попытаться определить верхушку и основание пирамиды. К первой явно относится правитель гуннов и его непосредственное окружение – Сегед-Надьсекшош (Szeged-Nagyszéksós) и другие находки, связываемые с «настоящими» гуннами. К низшему уровню причисляется слой «общинников» в сарматских некрополях, а к западу от Дуная население, представленное, по Ф. Бирбрауэру, памятниками типа Чаквар-Сабадбаттьян-Виминаций

( Bierbrauer , 1989. P. 76). С археологической точки зрения сразу возникает вопрос: если большинство сарматских могил подверглось систематическому ограблению – явно из-за золотых вещей, – как это подчеркивалось в данной работе уже множество раз, то мы должны ожидать, что стоящие на более высоких ступеньках социальной иерархии были богаче. Если пристально взглянуть на «одинокие» погребения и небольшие группы могил Алфёльда, то обнаруживается, что за небольшими исключениями в них едва-едва попадаются золотые предметы. Казалось бы, что во время Аттилы в гуннском центре, находившемся в южной части Венгерской низменности, должен вырисовываться массивный слой элиты – однако этого не наблюдается. О многом говорит тот факт, что золотые пряжки со вставками из драгоценных камней, якобы столь характерные для гуннской элиты ( Bóna , 1991. P. 252–254. Abb. 39), практически отсутствуют в материале как раз центра власти, в Алфёльде18.

То есть мы имеем дело с ранее уже упоминаемой парадоксальной ситуацией, в которой на ареал ставки Аттилы указывает лишь несколько спорадических археологических следов: находка в Сегед-Надьсекшоше, которая с большой вероятностью интерпретируется как жертвенное место, погребения из Бакодпусты (Bakodpuszta), а также клады из Сиканча (Szikáncs) и Силадь-шомьо (Szilágysomlyó / Şimleul Silvaniei) – последние необязательно должны считаться маркерами центров власти, так как клады могли быть зарыты и в случайном месте. На Венгерской низменности не найдено захоронений горизонта Унтерзибенбрун, относящихся, по классификации Ф. Бирбрауера, к категории Iа («ценные» украшения, золотая гривна, золотые нашивки, питьевой набор и т. д.: ( Bierbrauer , 1989. P. 81–82))19. На основании ряда характеристик к наиболее знатным захоронениям причисляются курганы из с. Ясалшосентдьёрдь (курганная насыпь выдающихся размеров, деревянная камера, золотые украшения одежды, умбоны, покрытые золотым листом), которые невозможно должным образом проанализировать из-за ограбления и недостаточности документации. Важной задачей является определение места в социальной иерархии женщин с двупластинчатыми фибулами и «одиноких» мужчин, похороненных с оружием, в первую очередь, чтобы понять, кто стоял ступенями выше и ниже их, то есть, попросту говоря, кого мы должны идентифицировать с высшей аристократией и с так называемым populus в долине Тисы. Для полной картины социальной стратификации Алфёльда гуннского времени необходима полная каталогизация и переоценка имеющихся погребальных материалов эпохи.

Список литературы Социальная стратификация варваров гуннского времени в свете новейших исследований в Венгрии. К проблеме «отдельных» или небольших групп погребений

- Кулаковский Ю. А., 2000. Избранные труды по истории аланов и Сарматии. СПб.: Алетейя. 318 с.

- Магомедов Б. В., 2006. Монети як жерело вивчення iсторiї племен черняхiвської культури//Археологiя. № 4. С. 46-51.

- Мызгин К. В., 2013. Римские монеты в ареале черняховской культуры: проблема источников поступления//Stratum plus. № 4: В поисках ойума. «Пути народов». C. 217-233.

- Balogh Cs., 2014. Kora avar sirok Felgyő-Kettöshalmi-dűlőben//Avarok pusztai. Régészeti tanulmanyok Lőrinczy Gabor 60. születésnapjara/Szerk.: A. Anders, Cs. Balogh, А. Türk. Budapest: Martin Opitz Kiadó. P. 243-278. (Opitz Archaeologica; 6). (MTA BTK MÖT Kiadvanyok; 2.)

- Balogh Cs., Wicker E., 2012. Avar nemzetségfô sirja Petőfiszallas határából//Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére/Szerk.: T Vida. Budapest: ELTE. S. 351-582.

- Bierbrauer V., 1989. Ostgermanische Oberschichtgräber der Römischen Kaiserzeit und des frühen Mittelalters//Peregrinatio Gothica. Lódź: Katedra Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. S. 39-106. (Archaeologia Baltica; VII.)

- Bóna I., 1986. Szabolcs-Szatmar megye régészeti emlékei I//Szabolcs-Szatmár megye műemlékei I/Szerk.: D. Dercsényi, G. Entz. Budapest: Akadémiai Kiadó. P. 15-91.

- Bóna I., 1991. Das Hunnenreich. Budapest: Corvina Kiadó; Stuttgart: Konrad Theiss Verlages. 294 s.

- Bóna I., 1993. Bakodpuszta//Bóna I., Cseh J., NagyM., Tomka Р., Tóth A. Hunok -gepidák -langobardok. Szeged: A József Attila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti Kutatócsoportja. P. 27-28.

- Fülöp Gy., 1976. Újabb tanulmány a római érmek szarmata kori forgalmáról a mai magyar Alföldön//Archaeologiai Értesitő. 103. P. 253-262.

- Gallina Zs., 2007. Kora népvandorlás kori temetőrészlet//Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között/Szerk.: K. Belényesy, Sz. Honti, V. Kiss. Budapest: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, MTA Régészeti Intézete. P. 209-211.

- Gulyás Gy., 2011. Szarmata temetkezések Abony és Cegléd környékén//Studia Comitatensia. 31. P. 125-253.

- Gulyás Gy., 2014. Késő szarmata temetôrészletek Óföldeák-Ürmös II. lelőhelyen (M43-as autópálya 10. lelőhely)//A nyiregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. LVI. P. 15-107.

- Hild V., 1901. A jász-alsó-szent-györgyi sir//Archaeologiai Értesitő. 21. P. 120-138.

- Istvánovits E., Kulcsár V., 2013а. Sarmatians -history and archaeology of a forgotten people. Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseum.

- Istvánovits E., Kulcsár V., 2013b. The upper class of Sarmatian society in the Carpathian Basin//Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschaft-und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum/Hrsg.: М. Hardt, O. Heinrich-Tamaska. Weinstad: Verlag Bernhard Albert Greiner. P. 195-209. (Forschungen zu Spätantike und Mittelalter; 2.)

- Istvánovits E., Kulcsár V., 2014. Sarmatian chamber graves in the Great Hungarian Plain and their steppe antecedents//Kammergräber im Barbaricum. Zu Einflüssen und Übergangsphänomenen von der vorrömischen Eisenzeit bis in die Völkerwanderungszeit/Hrsg.: А. Abegg-Wigg, L. Nina. Neumünster; Hamburg: Wachholtz Verlag. P. 437-446. (Schriften des Archäologischen Landesmuseums, Ergänzungsreihe; Bd 9.)

- Ivaniševic V., Bugarski I, 2008. Western Banat during the Great Migration Period//The Turbulent Epoch II. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period/Eds.: В. Niezabitowska-Wiśniewska, М. Juściński, Р Łuczkiewicz, S. Sadowski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. P. 39-61. (Monumenta Studia Gothica; V.)

- Kiss A., 1981. Germanische Grabfund der Völkerwanderungszeit in Jobbagyi (Zur Siedlungsgeschichte des Karpatenbeckens in den Jahren 454-468)//Alba Regia. 19. P. 167-185.

- Köhegyi M., 1958. Adatok a szarmatakor telepütésterténetéhez . Szakdolgozat, Budapest.

- Kulcsàr G., 2007. Ordacsehi-Kis-Töhss//Gördülö idö. Régészeti feltarasok az M7-es autópalya Somogy megyei szakaszan Zamardi és Ordacsehi között/Szerk.: K. Belényesy, Sz. Honti, V. Kiss. Budapest: Somogy Megyei Muzeumok Igazgatósaga, MTA Régészeti Intézete. P. 185-192.

- Lőrinczy G., 1996. Kora avar kori sir Szentes-Borbásföldről //A Móra Ferenc Mùzeum Évkönyve -Studia Archaeologica. 2. P. 177-189.

- Lőrinczy G., Rácz Zs., 2014. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye avar sirleletei II. Tiszavasvári-Kashalomdűlő kora avar kori temetkezései//A nyiregyhazi Jósa András Mùzeum Évkönyve. LVI. P. 141-217.

- Lőrinczy G., Türk A., 2011. 10. századi temető Szeged-Kiskundorozsma, Hosszúhátról. Újabb adatok a Maros-torkolat Duna-Tisza közi oldálanak 10. századi településtörténetéhez//A Móra Ferenc Mùzeum Évkönyve -Studia Archaeologica. 12. S. 419-479.

- Maenchen-Helfen O., 1973. The World of the Huns. Studies in Their History and Culture. London: University of California Press, Berkeley, Los Angeles. 602 p.

- Masek Zs., 2014. Germánok az ùt szélén //Asónyomon. Az ELTE BTK Régészettudomânyi Intézetének tudomanyos-ismeretterjesztö blogja. URL: http://www.asonyomon.hu/germanok-az-ut-szelen/. Date of the application: 10.07. 2016.

- Mócsy A, 1974. Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire. London; Boston: Routledge & Kegan Paul. 453 p.

- Nagy M., 1993. Gepida temetkezés és vallási élet//Bóna I., Cseh J., Nagy М., Tomka Р., Tóth Á. Hunok -gepidák -langobardok. Szeged: A József Attila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti Kutatócsoportja. P. 60-61.

- Nagy M., 2014. Megjegyzések a Budapest, XVII. Rákoscsaba-Péceli út mellett és a Madaras-Halmokon (Bacs-Kiskun m.) feltárt csaszárkori temetők temetkezési szokásaihoz//Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára/Szerk.: A. Anders, Cs. Balogh, A. Türk. Budapest: Martin Opitz Kiadó, MTA BTK MÖT. P. 115-160. (Opitz Archaeologica; 6). (MTA BTK MÖT Kiadvanyok; 2.)

- Ottományi K., 2001. Hunkori sirok a patyi temetőben//Archaeologiai Értesitő. 126. S. 35-74.

- Ottományi K., 2007. A római kor emlékei Pest megyében (öslakosság, településszerkezet, temetkezés, vallás, betelepitett barbárok)//Pest megye monográfiája I/1. A kezdetektől a honfoglalásig. Pest megye régészeti emlékei/Szerk.: G. Fancsalszky. Budapest: Pest Megye Monografia Közalapitvany. P. 249-341.

- Ottományi K., 2012. Késő római sircsoportok a pátyi temetöben //Archaeologia. Altum Castrum Online. URL: http://archeologia.hu/keso-romai-sircsoportok-a-patyi-temetoben. Date of the application: 10.07.2015.

- Párducz M., 1950. Denkmäler der Sarmatenzeit Ungarns III. Budapest: Akadémiai Kiadó. 260 s. (Archaeologia Hungarica; 30.)

- Pintye G., 2014. Maganyos hunkori temetkezések Nyiregyháza határában//A nyiregyházi Jósa András Múzeum Évkőnyve. LVI. P. 109-140.

- Prohászka P, 2003. A perjámosi sir (1885) és helye az 5. századi lemezfibulás női temetkezések között//Archaeologiai Értesitő. 128. P. 71-93.

- Rácz Zs., 2014. 5. századi sirok Hajdúnánás-Fürj-halom-járás (M3 41/A) lelőhelyről//Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára/Szerk.: A. Anders, Cs. Balogh, A. Türk. Budapest: Martin Opitz Kiadó, MTA BTK MÖT. P. 203-212. (Opitz Archaeologica; 6). (MTA BTK MÖT Kiadványok; 2.)

- Sóskuti K., 2013. Szórvany fémleletek az Óföldeák-Ürmösön (M43, 9-10 lelőhely) feltárt késő szarmata települérészletről//A nyiregyházi Jósa András Muzeum Évkőnyve. LV P. 449-522.

- Tejral J, 1999. Die spätantiken militärischen Eliten beiderseits der norisch-pannonischen Gränze aus der Sicht der Grabfunde//Germanen beiderseits des spätantiken Limes/Hrsg.: T. H. Fischer, G. Precht, J. Tejral. Köln, Brno: Archäologisches Institut der Universität zu Köln Abteilung Archäologie der Römischen Provinzen, Archäologisches Institut derAkademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Brno. P. 217-292.

- Tejral J., 2011. Einheimische und Fremde. Das norddanubische Gebiet zur Zeit der Völkerwanderung. Brno: Archeologicky ùstavu AV CR. 466 s. (Spisy Archeologického ùstavu AV CR v Brné; 33.)

- Thompson E. A., 2002. The Huns. Oxford: Blackwell Publishers. 326 p.

- Tóth E., 2009. Studia Valeriana. Az alsóhetényi és ságvári késő római erődök kutatásának eredményei. Dombóvár: Dombóvári Városszépίtő és Vârosvédő Egyesület. 353 p.

- Vaday A., 1989. Die sarmatischen Denkmäler des Komitats Szolnok. Budapest: Archäologisches Institut der UAW. 351 p. (Antaeus 17-18.)

- Vaday A., 2001. Military system of the Sarmatians//International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st-5th centuries A.D./Eds: E. Istvanovits, V. Kulcsar. Aszód; Nylregyháza: Osvath Gedeon Foundation and Jósa András Múseum. P. 171-193. (Múzeumi Füzetek; 51). (Jósa András Múzeum Kiadványai; 47.)

- Vaday A., 2003. A szarmata barbarikum központjai a Kr.u. 2. században//Barbarikumi Szemle. I. P. 9-22.

- Vaday A., 2008. Megjegyzések a szarmata iazygok társadalmához//Pécsi történeti katedra/Szerk.: Z. Csabai, А. Dévényi, F. Fischer, P. Hahner, G. Kiss, J. Vonyó. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tôrténettudományi Intézet. P. 57-70.