Социально-демографические проблемы Дальневосточного федерального округа

Автор: Мотрич Е.Л.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Статья в выпуске: 9 (163), 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143181544

IDR: 143181544

Текст статьи Социально-демографические проблемы Дальневосточного федерального округа

Об оценке численности постоянного населения на 1 января 2010 г., на 1 января 2011 г. и в среднем за 2010 год (посещение от 04. 05. 2011 г.).

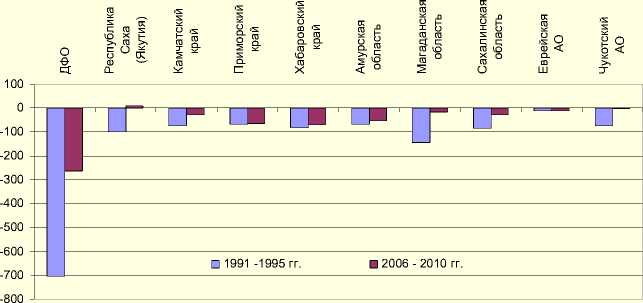

Убыль населения по дальневосточным субъектам Российской Федерации, тыс. чел.

Рис. 2. Убыль населения по дальневосточным субъектам Российской Федерации

Несмотря на принимаемые меры по наращиванию демографического потенциала в регионе, численность населения продолжает идти по наклонной. За 2010 г. численность населения в ДФО уменьшилась на 31,1 тыс. чел. (в целом по России 48 тыс. чел.), в том числе за счет естественной убыли на 3,6 тыс. чел. (11,6%) и за счет миграции на 27,5 тыс. (88,4%)4. Как не вспомнить здесь Ломоносова, призывавшего в свое время к сбережению народа и утверждавшему, что в «сохранении и размножении российского народа… состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности тщетной без обитателей».

Современное состояние населенческого и трудового потенциала является, с одной стороны, ограничивающим фактором развития Дальнего Востока в плане обеспечения народнохозяйственного комплекса ресурсами труда и потребует значительных усилий по модернизации производства и повышению производительности труда для сохранения и увеличения ВВП, с другой, - создает угрозу геополитической катастрофы5, разрушения целостности государства, снижения национальной безопасности страны.

В настоящее время демографическую ситуацию на Дальнем Востоке России продолжают определять: низкая рождаемость, высокая смертность, естественная убыль населения, в том числе трудоспособного, устойчивое старение населения, более короткая, чем в России в целом, предстоящая продолжительность жизни, снижение в социальных установках ценности семьи, устойчивый отток населения в западные районы страны и за рубеж.

Какую роль названные компоненты играют в наращивании демографического потенциала региона?

Воспроизводство населения на уровне и даже ниже простого замещения поколений начался с 1980-х гг. В 1989-1990 гг. Дальний Восток оказался на крайнем рубеже простого воспроизводства населения, когда показатель суммарной рождаемости был 2,080. В год максимальной численности населения – 1991 г. общий коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке был 13,7‰. в 2010 г., несмотря на предпринимаемые меры по росту рождаемости (введение материнского капитала), общий коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке не только не достиг показателя 1991 г., но и опустился до 12,9‰ (уменьшение за 1991-2010 гг. на 5,8%). В 2010 г. появилось 83290 новорожденных - 75,7% от уровня 1991 г. В России коэффициент рождаемости за этот период превысил уровень 1991 г. – (соответст- венно 12,1‰ и 12,6‰)6. В ДФО уровень воспроизводства населения остается в интервале 0,6 – 0,77, то есть на смену десяти человекам родительского поколения приходит шесть-семь их "заместителей". И только в Республике Саха (Якутия) этот показатель 0,9.

Регион остается в группе демографического риска, обусловленного воспроизводством населения в пределах ниже простого. На среднюю женщину в регионе за всю ее жизнь приходится 1,3 -1,5 рождения вместо необходимых для простого воспроизводства населения 2,15. Тем не менее, следует признать, что материнский капитал, ориентированный на повышение рождаемости, реализовал себя в настоящее время через энтузиазм женщин на желание родить. В 2007 - 2010 гг. выдано сертификатов на получение материнского капитала в ДФО более 100 000. Вполне вероятно, что это в определенной степени отложенные рождения. Но материнский капитал не может дать сиюминутного эффекта. Для оценки требуется не менее 30 лет, то есть период появления следующего поколения. Кроме того, введение материнского капитала совпало с вступлением в репродуктивный возраст довольно многочисленного поколения, рожденного в благополучные с точки рождения 1980-е годы. Поэтому уже приходится забыть о победных реляциях о росте рождаемости.

В 2010 г. на Дальнем Востоке родилось на 482 ребенка меньше, чем в 2009 г. и, как отмечено выше, в динамике общего коэффициента рождаемости наблюдается снижение, поскольку позитивные (с точки зрения влияния на рождаемость) перемены в возрастной структуре населения изменились кардинальным образом. Женщины, которые будут вступать в детородный возраст в течение ближайших 15 лет, уже родились - это малолюдное поколение, рожденное в конце прошлого века8. Мало матерей – мало детей.

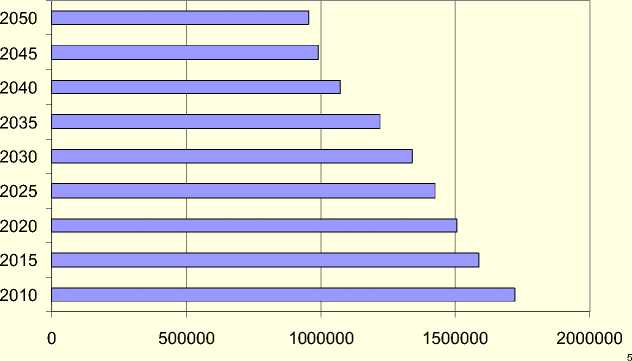

2010г. – 1 722 526

2025г. – 1 424 521

2040г. – 1 071 563

2015г. – 1 586 066

2030г. – 1 341 077

2045г. – 989 980

2020г. – 1 507 763

2035г. – 1 220 322

2050г. – 956 791

Численность женщин ДФО в возрасте 15-49 лет, тыс.чел.

Рис. 3. Численность женщин ДФО в возрасте 15-49 лет, тыс.чел.

Численность женщин репродуктивного возраста в 2050 г. относительно 2010 г. составит 55,5%.

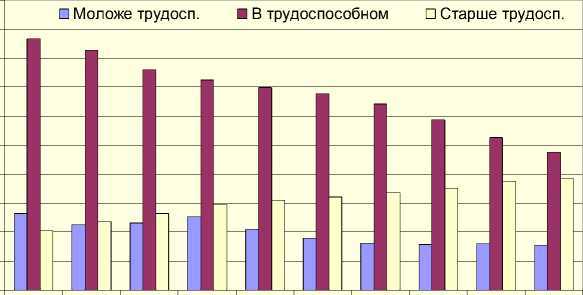

Сложившийся уровень рождаемости является первопричиной депопуляции и заметного старения населения и, как следствие, его выбытию из экономически активного возраста, что влечет за собой естественное сокращение занятости на производстве и требует поиска вариантов их замещения. В год переписи 2002 г. в Дальневосточном федеральном округе численность населения в возрасте моложе трудоспособного составила 59,1% относительно переписи 1989 г. и превышала численность населения старше трудоспособного в 2,7 раза. В 2002 г. это превышение составило 28,1%. В 2010 г. в структуре населения лиц моложе трудоспособного возраста было 17,5%, их оказалось меньше, чем населения в возрасте старше трудоспособного на 48,2 тыс. чел. и уже соотношение между этими возрастными группами сменилось превышением старших возрастов над лицами младше трудоспособного возраста на 4,1%.Численность населения старше трудоспособного между переписями 1989-2002 гг. увеличилась на 24,9%, и его доля в структуре населения, по данным переписи 2002 г., составила 15,4%, в 2010 г. – 18,2%.

За период после переписи населения 2002 г. и до начала 2010 г. численность населения в трудоспособном возрасте сократилась на 198,0 тыс. В будущем прогнозируется дальнейший спад удельного веса трудоспособного населения до 59,5% в 2015 г., 57,6% к 2030 г. и 46,7% к 2050 г.9 (табл. 4).

Численность населения по возрастным группам и их доля в структуре населения ДФО

Таблица 4

|

Год |

Возрастные группы, на 01.01. соответствующего года |

|||||

|

Моложе трудосп. |

В трудоспособном |

Старше трудосп. |

||||

|

тыс. чел. |

% |

тыс. чел. |

% |

тыс. чел. |

% |

|

|

2002 |

1 321,5 |

19,8 |

4 336,4 |

64,8 |

1 031,4 |

15,4 |

|

2010 |

1 126,9 |

17,5 |

4 138,4 |

64,3 |

1 175,1 |

18,2 |

|

2015 |

1 154,0 |

18,4 |

3 794,1 |

59,5 |

1 323,2 |

21,1 |

|

2020 |

1 271,5 |

18,7 |

3 621,1 |

57,8 |

1 472,3 |

23,5 |

|

2025 |

1 047,4 |

17,2 |

3 489,4 |

57,3 |

1 552,9 |

25,5 |

|

2030 |

893,8 |

15,2 |

3 387,0 |

57,6 |

1 599,4 |

27,2 |

|

2035 |

803,0 |

14,1 |

3 206,1 |

56,3 |

1 685,6 |

29,6 |

|

2040 |

790,8 |

14,4 |

2 937,9 |

53,5 |

1 762,8 |

32,1 |

|

2045 |

795,7 |

15,0 |

2 636,4 |

49,7 |

1 872,5 |

35.3 |

|

2050 |

779,4 |

15,3 |

2 378,0 |

46,7 |

1 935,7 |

38,0 |

Численность населения по возрастным группам в структуре населения ДФО

5 000,00

4 500,00

4 000,00

3 500,00

3 000,00

2 500,00

2 000,00

1 500,00

1 000,00

500,00

0,00

2002 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Рис. 4. Численность населения по возрастным группам в структуре населения ДФО

Уже в 2010 г. абсолютная численность населения старше трудоспособного возраста превысила численность населения в возрасте младше трудоспособного на 4,3%. В 2030 г. лиц моложе трудоспособного возраста может быть 55,9% от численности старших возрастов, а в 2050 г. это соотношение может составить всего 40,3%. Потеря трудоспособного населения к 2050 г. относительно 2010 г. предположительно составит порядка 1,8 млн. человек. При этом следует заметить, что численность трудоспособного населения будет сокращаться темпами, вдвое превосходящими уменьшение общей численности населения. Так, за период от 2010 г. к 2050 г. количественное уменьшение числа жителей в регионе предполагается по принятому нами варианту прогноза на 21,1%, а трудоспосбно-го населения – на 42,5%10. Это самый высокий показатель среди всех федеральных округов России. Быстро население начнет стареть после 2010 г., когда за границу 60 лет перешагнет поколение 50-х годов рождения.

Однако стоит остановиться на том, что отдельные субъекты ДФО имеют различия в соотношении возрастных групп своего населения (табл. 5).

Таблица 5

Доля возрастных групп в структуре населения субъектов ДФО

|

Субъект ДФО |

Возрастные группы, на 01.01. соответствующего года, % |

|||||

|

Моложе т |

рудосп. |

В трудоспособном |

Старше трудосп. |

|||

|

2010 г |

2030 г. |

2010 г |

2030 г. |

2010 г |

2030 г. |

|

|

ДФО |

17,5 |

15,2 |

64,3 |

57,6 |

18,2 |

27,2 |

|

Республика Саха (Якутия) |

23,3 |

21,2 |

64,1 |

55,7 |

12,6 |

23,1 |

|

Камчатский край |

16,7 |

14,7 |

67,0 |

56,5 |

16,3 |

28,8 |

|

Приморский край |

15,7 |

13,9 |

63,6 |

55,7 |

20,7 |

30,4 |

|

Хабаровский край |

16,1 |

13,8 |

64,4 |

59,6 |

19,5 |

26,6 |

|

Амурская область |

18,0 |

15,6 |

63,8 |

57,8 |

18,2 |

26,6 |

|

Магаданская область |

17,0 |

14,3 |

66,6 |

56,5 |

16,4 |

29,2 |

|

Сахалинская область |

16,8 |

10,7 |

64,5 |

55,5 |

18,7 |

33,8 |

|

Еврейская АО |

18,2 |

16,3 |

63,7 |

60,1 |

18,1 |

23,6 |

|

Чукотский АО |

22,2 |

21,4 |

67,4 |

55,2 |

10,4 |

23,4 |

10 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2010 г. Стат. бюлл. ФСГС (Росстат), 2010. С. 301; 2015-2050 гг. - расчеты, ИЭИ ДВО РАН.

Источники : Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2010 г. Стат. бюлл. ФСГС (Росстат), 2010. С. 301; 304, 307, 310, 313, 316, 319, 322, 325, 328; 2030 гг. - расчеты, ИЭИ ДВО РАН

Приведенные данные свидетельствуют, в 2030 г. во всех субъектах ДФО 2/5 населения (40% и выше) – это лица нетрудоспособного возраста. Прогрессирующее старение чревато как в плане социального обеспечения населения, так и в плане увеличения демографической нагрузки (на 1000 жителей трудоспособного возраста число лиц нетрудоспособного возраста) на экономически активное население. В 2010 г. этот показатель в ДФО был 556 человек, к концу 2030 г. ожидается 752 иждивенца, в том числе лиц старше трудоспособного возраста – 262 человека. В 2050 г. нетрудоспособного населения может оказаться больше на 14,0%, чем лиц в трудоспособном возрасте,11 если демографическое развитие в регионе будет идти по предполагаемому сценарию.

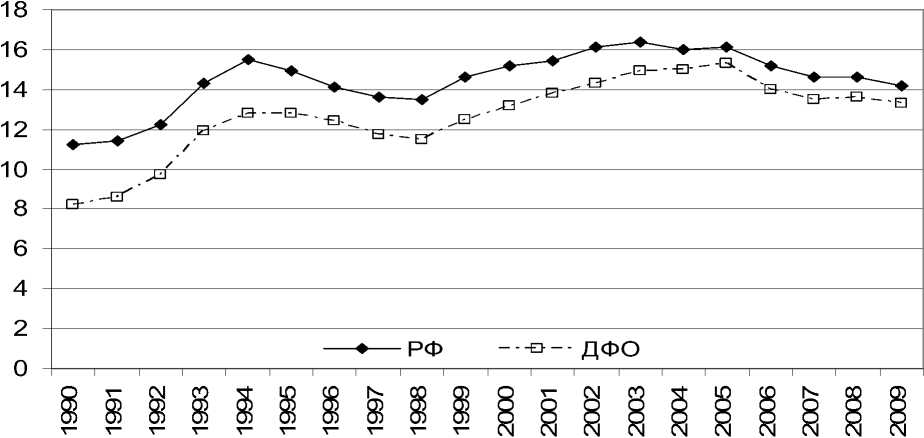

Деформация структуры населения по возрасту способна в короткий срок разрушить сами основы народонаселения региона, сформированные в течение многих десятилетий с большими трудностями и издержками. Причина - не только низкий уровень рождаемости, но и в высокий уровень смертности. Начиная с 1993 г., на Дальнем Востоке установился высокий уровень смертности, темпы увеличения которой превосходят аналогичный показатель по России. Если в 2010 г. в России показатель смертности в расчете на 1000 чел. вернулся к уровню 1993 г. (14,3‰), то в Дальневосточном федеральном округе за тот же период коэффициент смертности вырос на 13,4% (11,9‰ в 1993 г. и 13,5‰ в 2010 г.). В 2010 г. коэффициент смертности в Дальневосточном регионе превышал коэффициент рождаемости на 4,7% (в России – на 0,7%)12. Можно предположить, что ежегодные потери населения от естественной убыли будут иметь место и в ближайшей перспективе.

Рис. 5. Общие коэффициенты смертности (число умерших на 1000 населения)

Коэффициенты смертности на Дальнем Востоке продолжают выглядеть несколько лучше, чем в целом по РФ: в 2010 г. он был в регионе 13,5‰, в России 14,3‰13. Но динамика показателя коэффициента депопуляции (отношение чисел умерших к числам родившихся) на Дальнем Востоке не достигает среднероссийский показатель: в РФ коэффи- циент депопуляции в 2009 г. относительно 2000 г. уменьшился в России на 34,9%, на Дальнем Востоке - на 32,4%14.

Стоит заметить, что «русский крест», повисший над Россией, в том числе и над Дальневосточным регионом не исчез. Траектории рождаемости и смертности по-прежнему пересекаются, напоминая о том, что мы постепенно вымираем. Стоит заметить, что коэффициент смертности может приобрести тенденцию к увеличению из-за постарения населения. Так, в 2010 г. он уже, как отмечалось выше, поднялся до 13,5‰ в целом по округу и еще выше он оказался в отдельных субъектах: в Приморском крае - 14,2‰, Хабаровском – 14,0‰, в Амурской, Еврейской автономной областях и на Чукотке его значение составило 14,8‰15.

Высокие показатели смертности в Дальневосточных субъектах Российской Федерации формируются за счет более высоких показателей младенческой и детской смертности и смертности населения в трудоспособном возрасте. Средний возраст смерти от всех причин в Российской Федерации составил в 2009 г. 62,72 года (в 2008 г. 61,79 лет) у мужчин и 74,61 года (74,11 в 2008 г.) – у женщин, на Дальнем Востоке соответственно – 60,05 (59,20) и 72,12 (71,41).

Коэффициент смертности у мужчин в трудоспособном возрасте (на 100 000 лиц трудоспособного возраста) за период 2000 - 2008 гг. на Дальнем Востоке вырос на 8,1%, у женщин – на 12,4%, в то время как в России в целом коэффициент смертности мужчин в трудоспособном возрасте уменьшился на 6,7%, а женщин – на 5,5%. В 2009 г. регион потерял 771,1 чел на 100 000 лиц трудоспособного возраста, Россия - 641,7 чел., в том числе мужчин 1148,0 (по Дальнему Востоку) и 996,3 (в России в целом)16.

По качеству жизни Россия занимает 68-е место в мире, а по продолжительности жизни у нас - одно из самых низких. В развитых странах живут уже больше 80 лет, то есть значительно больше, чем в России и тем более на Дальнем Востоке. Почему наш народ так мало живет?

Продолжительность жизни во многом определяется качеством медицинского обслуживания. Наша медицина больна. На медицину выделяется всего 3,7% ВВП. Стандарт лечения обеспечивается на 50%. Такова ситуация наблюдается по всей стране. Рожденные на Дальнем Востоке в 2009 г. имеют шанс дожить только до 65,86 лет, в России - до 68,67, в том числе мужчины соответственно 60,07 и 62,77, женщины - 72.17 и 74,67. Средняя продолжительность жизни дальневосточников за период 1993 - 2009 гг. увеличилась на 3 года, в России - на 3,6 года. Отставание по продолжительности жизни дальневосточников от среднероссийских показателей за этот период увеличилось: с 2,3 года в 1993 г., до 2,8 года в 2009 г. Правда, к 2030 г. предполагается сократить разницу в продолжительности жизни в пределах до одного года и достичь 73,3 лет в РФ и 72,4 – на Дальнем Востоке. Средний возраст населения в России -38,9 года, на Дальнем Востоке - 36,7 лет17. В Москве средняя продолжительность жизни в 2009 г. составила 72 года, по данным столичного департамента здравоохранения. Это – лучший показатель по стране18.

В условиях сложившихся демографических процессов в ДФО для увеличения базы воспроизводства населения и обеспечения народнохозяйственного комплекса ресурсами труда много надежд возлагается на миграцию. Но, к сожалению, Дальний Восток оказался населенческим донором для других федеральных округов России.

Миграционный отток населения стабильно прослеживается на Дальнем Востоке России с 1991 года. Правда, его масштабы постепенно уменьшаются. Но не потому, что регион стал более привлекательным для проживания, а потому, что основная мас- са желающих покинуть Дальний Восток уже выехала. Люди покидают привычные места проживания и устремляются туда, где, по их мнению, жить будет легче и лучше. Что может повлиять на такие переселения, куда будут стремиться переехать люди, кого теряет регион?

Но в сложившейся критической демографической ситуации на Дальнем Востоке привлекать людей, естественно, нужно. Вопрос – кого и откуда? Из районов России прибывает меньше, чем убывает в обратном направлении. Так в 2009 г. прибыло 33,1 тыс. чел., а убыло на 69,5% больше - 56,1 тыс. чел. (в 2008 г. превышение выбывших над прибывшими было 67,0%). В результате в Дальневосточном федеральном округе, единственном среди федеральных округов России, общий коэффициент миграционного прироста19 имел в 2009 г. отрицательное значение (-27,8)20. Но это еще не самый плохой показатель по ДФО, значительно хуже этот показатель по северным субъектам ив сельской местности (табл. 6).

Таблица 6

Общие коэффициенты миграции населения (миграционный прирост на 10 тыс. постоянного населения)

|

Территория |

Все население |

Городское население |

Сельское население |

|

РФ |

18,3 |

25,3 |

-0,7 |

|

ДФО |

-27,8 |

-21,4 |

-46,1 |

|

Республика Саха (Якутия) |

-74,0 |

-59.2 |

-102,0 |

|

Камчатский край |

-38,6 |

-9.9 |

-146,0 |

|

Приморский край |

-10,3 |

-6.6 |

-21,7 |

|

Хабаровский край |

0,4 |

1,4 |

-3,9 |

|

Амурская область |

-29,4 |

-36,1 |

-16,9 |

|

Магаданская область |

-93,6 |

-66,4 |

-662,5 |

|

Сахалинская область |

-48,0 |

-39,9 |

-77,3 |

|

Еврейская АО |

-3,9 |

-9,1 |

6,2 |

|

Чукотский АО |

-200,6 |

-217,4 |

-167,4 |

Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2009 году Стат. сб. ФСГС. М., 2010. С. 26,28.

Результаты эконометрических расчетов на примере Хабаровского края показывают, что миграция населения имеет высокую коррелированность с ситуацией на региональном рынке труда. К примеру, расчеты по Хабаровскому краю показали, что увеличение занятости на 1% снижает выезд населения в другие регионы страны на 6%. В то же время увеличение занятости в других регионах повышает миграцию из Хабаровского края на 2,5%21.

Государство демонстрирует свою нацеленность на решение проблем увеличения численности населения на Дальнем Востоке. Но пока многие из предлагаемых мероприятий можно считать лишь «реверансом» в сторону жителей территории. За 2007 – 2009 гг. эта программа реализована лишь на 4,7 %.

Главная проблема – отсутствие жилья для потенциальных переселенцев. Если проанализировать данные хода программы в других регионах, станет ясно, что Дальний Восток стоит на одном из последних мест. Первое стабильно держит европейский анклав России – Калининградская область. Естественно, что подобной популярности Дальний Восток едва ли достигнет, но повышать его конкурентоспособность среди других регионов необходимо. Программа переселения на Дальний Восток не заработает в полную силу, если не будет дополнена программой закрепления населения. Эти две программы сильно связаны. Одна будет тянуть другую. Почему именно так выстраиваются эти проблемы? За те годы, что действует программа переселения, из двух самых благополучных краев Дальнего Востока – Приморского и Хабаровского – уехало на запад России и за границу около 140 000 человек.

В условиях отставания Дальнего Востока по уровню жизни, население не видит перспектив для реализации своих приоритетов и социальных установок в случае перемены места жительства в пределах России в пользу Дальнего Востока. Будущее России на востоке. Здесь надо создавать особые условия для закрепления населения. Если нет возможностей увеличить масштаб притока людей из других регионов России, то важно сделать, чтобы они отсюда не уезжали никогда. Одной из наиболее острых нерешенных проблем, оказывающих негативное влияние на закрепление местного населения и прибывающих мигрантов, остается относительно низкий уровень жизни населения.

Дальний Восток традиционно является одним из самых дорогих в России районов. По данным Росстата уровень бедности населения в РФ в 2010 г. составил 13,1%, в Республике Саха (Якутия) – 19,4%.

Рост потребительских цен здесь был выше средних по стране в дореформенный период и в течение всего реформенного периода.

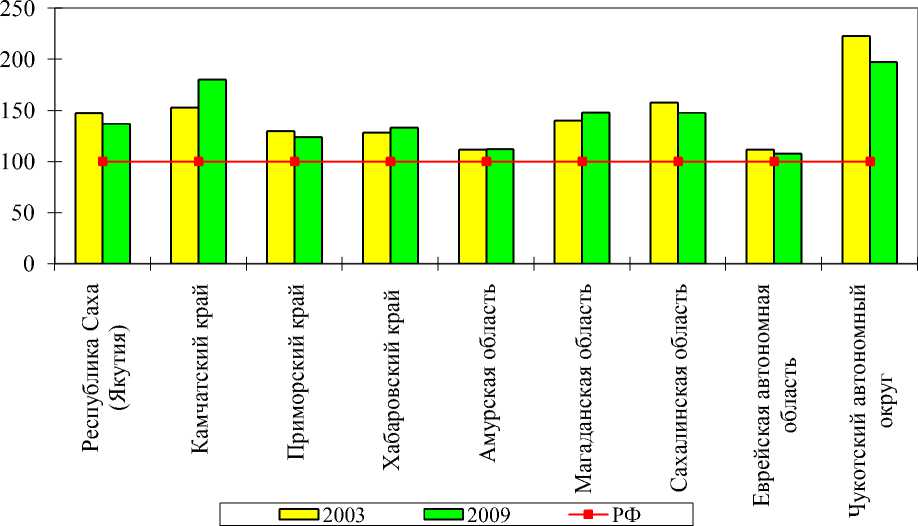

Рис. 6. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг по субъектам РФ Дальнего Востока, в % к среднему по России в 2008 г.

Общий рост потребительских цен в 2009 г. по отношению к 1995 г. в дальневосточных субъектах Федерации (при среднем показателе по стране 1164,8%) был ниже только в Республике Саха (Якутия) (847,3%), Приморском крае (1002,2%), Амурской и Магаданской областях (1016,8% и 1094% соответственно), Еврейской автономной области (1057,7%). Во всех остальных субъектах цены росли значительно быстрее средних по стране, особенно в Чукотском автономном округе (1986,5%), где их рост в 1,7 раза превысил средний показатель по России.

В результате повышенной стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг все дальневосточные субъекты попадают в первую двадцатку самых дорогих регионов страны. Опережающий рост цен определил и более низкие темпы роста реальных денежных доходов населения, которые за период 1995-2009 гг. в целом по стране выросли в 2,8 раза (в постоянных ценах 1995 г.), на Дальнем Востоке - в 2,7 раза. Исключением стали Сахалинская область и Хабаровский край, где темпы роста реальных денежных доходов опередили общероссийский тренд (в 3 и 3,2 раза к уровню 1995 г. соответственно).

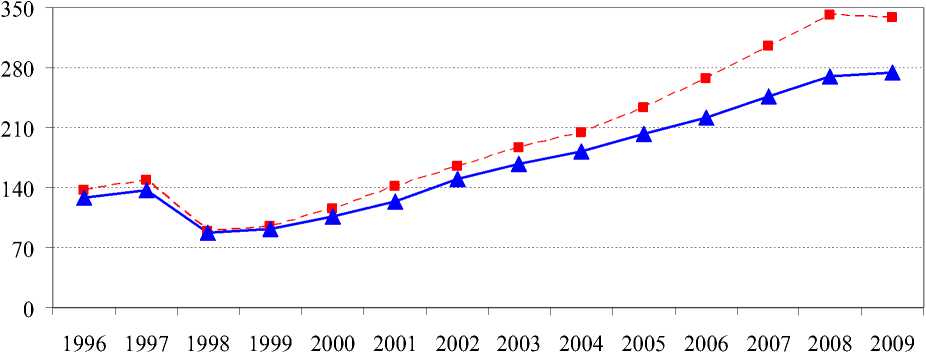

Рис.7. Индексы денежных доходов населения в 2009 к уровню 1995 г. по РФ в целом и субъектам Федерации Дальнего Востока, %

Заработная плата остается основным источником формирования доходов населения дальневосточных районов страны, а в Корякском и Чукотском автономных округах ее доля в доходах трудоспособного населения достигает 80%. К началу 2010 года по сравнению с 1995 г. номинальная заработная плата в экономике ДФО выросла в 25,8 раза, а в среднем по России в 36,6 раза22. В 1995 г. среднедушевые денежные доходы населения на Дальнем Востоке превышали среднероссийский уровень примерно на 24,1%, то после дефолта 1998 г. эта разница сократилась до 9,5% (1999 – 2006 гг.), а в 2009 г. – до 8,3%23.

Темпы роста реальной заработной платы дальневосточников отстают от среднероссийских в значительной мере. Если в целом по стране реальная зарплата выросла в 1995-2009 гг. .выросла в 3,4 раза, то на Дальнем Востоке только 2,7 раза.

--■--РФ —* ДФО

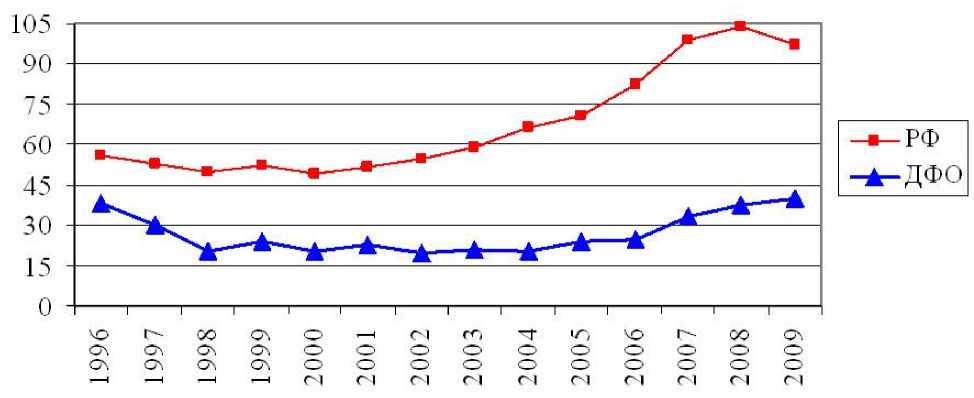

Рис.8. Индекс реальной заработной платы в экономике РФ и ДФО за период 1996-2009 гг., в % к 1995 г.

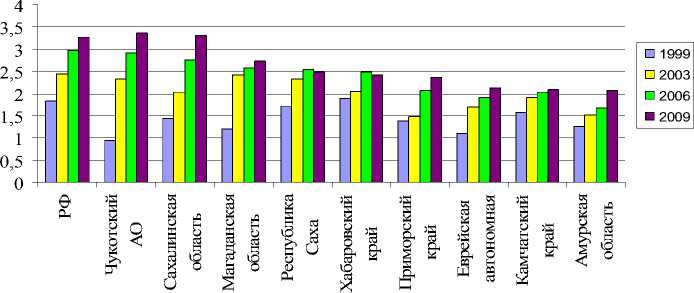

Покупательная способность доходов населения, измеряемая как соотношение денежных доходов и прожиточного минимума, установленного в каждом субъекте, демонстрирует значительное отставание от среднероссийских параметров.

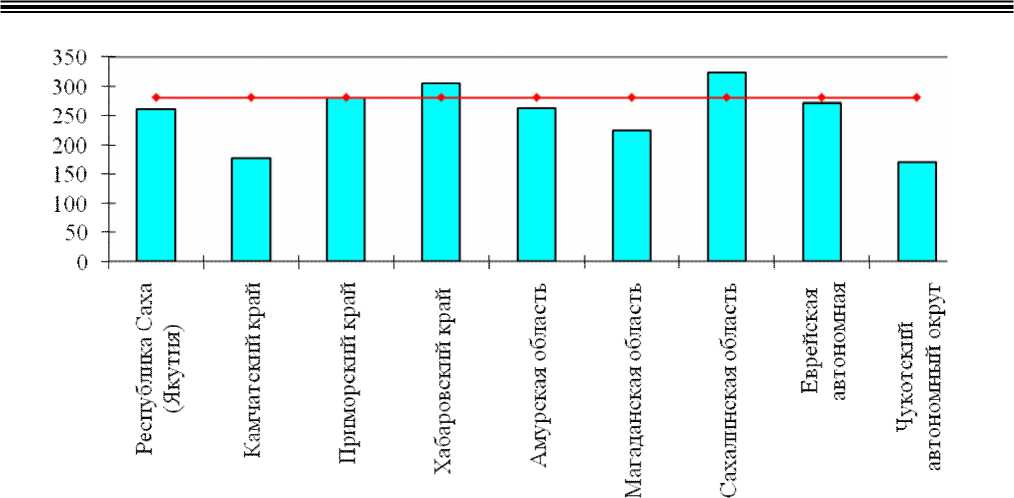

Отношение среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума по РФ и субъектам Федерации Дальнего Востока, раз

Рис.9. Отношение среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума по РФ и субъектам Дальневосточного ФО

Для закрепления и воспроизводства трудовых ресурсов в регионе важную роль играет степень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Для примера возьмем одну из острых проблем – обеспеченность населения жильем.

Обеспеченность населения жильем по субъектам Дальнего Востока в среднем находится на уровне 21,0 кв. м на человека, что традиционно ниже, чем в среднем по России (22,4 кв. м на чел.)24. Исключение составляют: Чукотский автономный округ (31,5 кв. м на чел.) и Магаданская область (27,5 кв. м на чел.), которые в основном испытали миграционный отток населения при практически полном отсутствии жилищного строительства. Рост жилищной обеспеченности в настоящее время происходит не за счет вновь построенного жилья Объемы его ввода в регионе снизились, начиная с 1998 г. почти в 5 раз по отношению к уровню 1990 г. (по России только в 2 раза), а в результате миграционного оттока и сокращения численности постоянно проживающего населения.

Рис. 9. Темпы ввода жилья в РФ и субъектах Федерации Дальнего Востока, в % к уровню 1990 года

По вводу жилья Дальний Восток стабильно занимает последнее 7-е место среди федеральных округов. Если в 1995 г. в целом по стране ввод жилья от уровня 1990 г. составил 66%, то на Дальнем Востоке – 42% (в 1,4 раза меньше). К 2009 г. в Дальневосточном регионе введено в строй жилья в 2,5 раза меньше от достигнутого в 1990 году. С 1997 по 2009 гг. в ДФО вводилось в эксплуатацию в среднем не более 0,22 кв. м общей площади на человека в год, что почти в 2 раза ниже, чем в среднем по России (0,42 кв. м в 2009 г.). При этом для нормального воспроизводства и обновления жилищного фонда требуется ввод не менее 1 кв. м на человека в год.

Еще одна важная проблема, решение которой соотносится с качеством жизни, и способно удержать население на Дальнем Востоке. Это - проблема удаленности Дальнего Востока от центральных районов страны, которая решается, по нашему мнению несколько однобоко. Так, введен льготный проезд в западные районы страны лицам моложе 23 лет и пожилым людям старше 60 лет. Во-первых, почему учтен только этот возраст? Во-вторых, почему только в западные районы? У дальневосточников есть родственники в Сибири, на Урале и других территориях. В-третьих, почему только с 1 апреля по 31 октября? А жизненные обстоятельства непредсказуемы. Возможно, человеку нужно поехать на свадьбу, на юбилей к родственникам и.т.д. Третье, в связи с отменой закона «О ветеранах» пожилой человек, приехавший в другой город страны, на время своего пребывания должен иметь значительные средства на передвижение. Не пора ли вернуться к возрождению этого закона, чтобы люди, честно отработавшие свой трудовой стаж, могли, как, к примеру, москвичи, питерцы пользоваться бесплатным проездом в метро и на городских маршрутах.

Таким образом, современная демографическая ситуация, уровень и качество жизни на Дальнем Востоке недостаточны для решения проблем сохранения населения в регионе, а, следовательно, и для решения поставленной в Программе «Дальний Восток и Забайкалье» задачи роста ВРП. Между тем, сегодня вполне очевидно, что Россия не может жить без Дальнего Востока и Сибири. В целях сохранения, восстановления и роста численности населения в стратегическом плане необходима реальная активизация экономической и социальной жизни Дальнего Востока, нужна государственная гарантия и поддержка повышенных нормативов воспроизводства человека, его здоровья, образовательных и духовных потребностей, соответствующих региональной специфике. При любых инвестициях в развитие этого региона серьезный экономический результат не может быть получен, если Дальневосточный федеральный округ будет продолжать терять население за счет миграционного оттока и естественной убыли.

Наличие определенного количества и качества населения на территории является одним из важных условий материальной и социальной жизни общества. Трудно сказать сегодня – приемлемо это или нет, но особые условия невозможно создать без отдельного закона о Дальнем Востоке, где за этой территорией будет закреплен особый статус.

***