Социально-гигиенический мониторинг на современном этапе: состояние и перспективы развития в сопряжении с риск-ориентированным надзором

Автор: Зайцева Н.В., Май И.В., Кирьянов Д.А., Горяев Д.В., Клейн С.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 4 (16), 2016 года.

Бесплатный доступ

Показано, что с момента создания в 1992 г. и до настоящего времени социально-гигиенический мониторинг (СГМ) функционирует как сложная открытая система длительного сбора и обработки разнородных данных о параметрах среды обитания, социально-экономических показателях жизни населения регионов страны, медико-демографических характеристиках общества в целом и отдельных контингентов населения. В рамках системы СГМ силами Роспотребнадзора ежегодно выполняются сотни тысяч инструментальных измерений объектов среды обитания во всех субъектах Российской Федерации. Данные федерального и региональных информационных фондов имеют колоссальный аналитический потенциал и позволяют выполнять наукоемкую обработку информации в системе «среда - здоровье» для самых разных задач управления санитарно-эпидемиологической ситуацией. Изменение общей парадигмы контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора и придание исследованиям и измерениям системы социально-гигиенического мониторинга принципиально нового статуса мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями стало значимым основанием для дальнейшего совершенствования СГМ. Развитие СГМ в сопряжении с риск-ориентированной моделью надзора может существенно повысить аналитические возможности, результативность и эффективность каждой из систем. Такое развитие требует принятия новой редакции положения об СГМ, выработки научного подхода к формированию «профилей риска» объектов санитарно-эпидемиологического надзора; разработки методических подходов к выбору точек и формированию программ инструментальных исследований атмосферного воздуха, воды и почв как мероприятий по контролю в зонах влияния хозяйствующих субъектов. Актуальными представляются разработка и нормативное закрепление требований по оформлению результатов отбора проб и выполнению измерений в ходе мероприятий по контролю в рамках СГМ; установление критериев отнесения нарушений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, природных и питьевых вод и почв к фактам причинения угрозы жизни и здоровья граждан; выработка научных и организационных подходов к установлению, доказыванию и регистрации случаев причинения вреда здоровью человека при нарушении обязательных требований объектами санитарно-эпидемиологического надзора.

Социально-гигиенический мониторинг, контрольно-надзорная деятельность, санитарно-эпидемиологическое благополучие

Короткий адрес: https://sciup.org/14237976

IDR: 14237976 | УДК: 616-02: | DOI: 10.21668/health.risk/2016.4.01

Текст научной статьи Социально-гигиенический мониторинг на современном этапе: состояние и перспективы развития в сопряжении с риск-ориентированным надзором

Социально-гигиенический мониторинг как государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания реализуется органами и организациями Роспотребнадзора уже более 20 лет.

Созданный в 1994 г.1 и последовательно развиваемый документами правительственного уровня2,3 и нормативными правовыми актами Роспотребнадзора4, 5, 6, 7 социально-гигиенический мониторинг был призван аккумулировать информацию, обеспечивающую установление причинно-следственных связей между здоровьем россиян и факторами, на него влияющими, и выполнять глубокие наукоемкие аналитические задачи в интересах лиц, принимающих решения на различных уровнях государственности.

C момента создания и до настоящего времени СГМ функционирует как сложная открытая система длительного сбора и обработки разнородных данных о параметрах среды обитания, социально-экономических показателях жизни населения регионов страны, медико-демографических характеристиках общества в целом и отдельных контингентов населения8.

Никакая иная государственная система мониторинга в Российской Федерации не носит столь межведомственного характера и не ориентирована на сбор и обработку столь разнообразной информации. В рамках системы СГМ силами Роспотребнадзора с 1994 г. выполняются инструментальные измерения во всех субъектах Российской Федерации. Только в 2015 г. измерения атмосферного воздуха проводились в 2290 мониторинговых точках и постах наблюдения (исследовано более 1350 тыс. проб атмосферного воздуха); измерение показателей состояния питьевой воды систем централизованного питьевого водоснабжения – в 11 145 мониторинговых точках; почв – в 8165 мониторинговых точках [17]. В предыдущие годы число точек и объемы измерений были еще большими. Объемная и динамическая информация отражает состояние среды обитания практически всего населения страны.

Задача структурирования, накопления и ежегодного сопряженного анализа данных в единой системе федерального информационного фонда потребовала усилий всех структурных подразделений Роспотребнадзора в регионах, ведомственных научных учреждений, центрального аппарата, федерального центра гигиены и эпидемиологии. Была проделана большая работа по установлению и поддержанию в рабочем состоянии межведомственных договоренностей и порядка взаимодействия [1, 7, 9].

Собираемая в СГМ информация, несомненно, имеет ряд недостатков, требующих устранения, корректировки. Система нуждается в жестком входном контроле данных, поступающих из регионов [16, 19]. Вместе с тем данные федерального и региональных информационных фондов, накопленные за более чем 20 лет, во многом унифицированные по структуре и порядку сбора, имеют колоссальный аналитический потенциал и позволяют выполнять наукоемкую обработку информации в системе «среда – здоровье» для самых разных задач управления санитарноэпидемиологической ситуацией. Тому есть многочисленные примеры. Повсеместно данные СГМ используются для комплексной гигиенической оценки территорий [1, 4, 6, 11, 19]. Публикации специалистов Свердловской, Калининградской, Воронежской, Липецкой областей, Республики Татарстан, ряда других регионов свидетельствуют о том, что данные о негативном влиянии качества среды обитания на состояние здоровья населения являются базой для формирования региональных планов действий в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения [22, 26, 28, 29]. В Санкт-Петербурге, Московской, Иркутской, областях результаты СГМ были использованы в градостроительстве и пространственном планировании [3, 10, 13]. Опубликованы результаты применения данных социально-гигиенического мониторинга в задачах управления рядом факторов образа жизни [9]. В регионах накапливается опыт сопряженного анализа данных официальных отчетных статистических форм и первичных материалов о показателях состояния здоровья населения [19].

В целом по стране по результатам социально-гигиенического мониторинга ежегодно принимается порядка 3,5 тыс. управленческих решений [17]. Это решения, которые реализуются в виде действий в рамках региональных целевых программ по профилактике массовых неинфекционных заболеваний в связи с воздействием факторов среды обитания и отдельных санитарно-гигиенических, медико-профилактических, иных мероприятий.

Следует отметить, что система изначально предусматривала возможность функционального развития. Наиболее существенным поступа- тельным изменением в СГМ с момента ее создания стало использование методологии оценки риска здоровью при воздействии вредных факторов среды обитания. Последнее было обеспечено принятием межведомственного постановления «Об использовании методологии оценки риска для управления качеством окружающей среды и здоровья населения Российской Федерации»9. Документ, стратегический по своей сути, повлек за собой серию эффективных практических шагов по существенному расширению аналитических возможностей мониторинга. Методология оценки риска позволила найти новые подходы к оценке связей в системе «среда – здоровье» и выявлению причин и условий формирования нарушений здоровья населения. Появилась возможность структурировать риски, оценивать вклад отдельных факторов в суммарный риск и выделять приоритеты; устанавливать территории (зоны, участки) с наибольшими уровнями рисков для здоровья и, напротив, территории наибольшего благоприятствования; прогнозировать негативные или позитивные изменения состояния здоровья населения на основе анализа тенденций изменения качества среды обитания [1, 12, 18]. Появились работы, развивающие и дополняющие традиционные подходы к оценке химических рисков и позволяющие по единым методическим подходам оценивать риски для здоровья при воздействии как химических, так и ряда физических факторов – шума, электромагнитных излучений, факторов образа жизни и т.п. [14].

Оценка риска во многом даже «заместила» направленные эпидемиологические исследования в регионах. По результатам оценки рисков для здоровья в рамках СГМ принимаются решения по снижению уровней загрязнения, разрабатываются оптимальные рационы питания, реализуются меры адресной реабилитационной и профилактической помощи населению, проживающему в зонах недопустимого риска, формируются предложения по оптимизации надзорных мероприятий [8, 12, 20, 21, 25, 30, 31]. Оценка риска рассматривается как существенная составляющая формирования доказательной базы нанесения вреда здоровью человека [9].

Внедрение новых подходов в практику СГМ существенно сказалось и на востребован- ности результатов системы. По материалам А.В. Иваненко и соавт. [23], совершенствование системы СГМ и отражение результатов наблюдений в ежегодных докладах о состоянии среды обитания и здоровья жителей столицы имело следствием позитивные медико-демографические тенденции, выраженную стабилизацию или снижение показателей заболеваемости населения, достоверно ассоцированных с факторами внешнесредового риска, сокращение числа случаев угрожающих жизни заболеваний (перинатальной патологии и врожденных пороков развития, снижение заболеваемости пищевыми заболеваниями, связанными с социальными факторами). По данным С.В. Кузьмина с со-авт. [27], применение методологии оценки и управления рисками в Свердловской области обусловило рост более чем в три раза числа управленческих решений, принятых органами исполнительной власти и направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Увеличилось в 1,3 раза количество устраненных в досудебном порядке нарушений прав потребителей, возрос в 1,2 раза удельный вес числа удовлетворенных исков Роспотребнадзора в защиту неопределенного круга лиц.

Несомненно, система социально-гигиенического мониторинга имеет самые широкие перспективы для дальнейшего развития. Совершенствуются геоинформационные технологии, которые позволяют на базе векторных карт территорий и наукоемких программных средств интегрировать разнородные, пространственно распределенные данные и генерировать принципиально новую информацию, к тому же визуализируемую в хорошо понятных и доказательных формах [12, 13, 24]. Развиваются методы биологического мониторинга, которые имеют все основания на включение в общую структуру СГМ [5, 15, 32, 33].

Однако наиболее значимым основанием для «переформатирования» СГМ является изменение общей парадигмы контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора с переходом на риск-ориентированную модель10 и придание ис- следованиям и измерениям системы социальногигиенического мониторинга принципиально нового статуса мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями11.

Очевидно, что поиск и законодательное закрепление новых форм и инструментов контроля осуществляется в стране в рамках общей реформы контрольно-надзорной деятельности, целью которой является снижение общей административной нагрузки на бизнес. При этом предполагается концентрация усилий надзорных органов на объектах высокого риска и вывод из-под планового контроля объектов, не формирующих существенных рисков для охраняемых государством ценностей. При этом первые шаги в направлении реализации риск-ориентированной модели уже сделаны – категорирование объектов санитарно-эпидемиологического надзора по риску причинения вреда здоровью при планировании деятельности на 2017 г. показало, что порядка 36 % объектов могут быть отнесены к категории объектов низкого риска и выведены из-под планового надзора.

Вместе с тем процесс либерализации государственного контроля не должен привести к утрате управляемости санитарно-эпидемиологической ситуаций со стороны органов Роспотребнадзора. И одним из средств предупреждения таких утрат является существенное сближение системы контрольно-надзорных мероприятий и социально-гигиенического мониторинга.

Сопряжение двух функций и систем Роспотребнадзора достаточно гармонично и обосновано. Поскольку СГМ изначально имел в качестве важнейшей задачи обоснование мер по устранению вредного воздействия факторов среды обитания человека на население, то очевидно, что измерения и исследования должны быть максимально ориентированы на зоны влияния источников вредных факторов. В этом случае важнейшей задачей текущего этапа является научно-методическое обоснование выбора точек мониторинга и формирования программ инструментальных исследований атмосферного воздуха, природных и питьевых вод и почв в зонах влияния объектов чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска для здоровья.

При этом выбор точек и программ исследований должен в результате обеспечивать получение надежных и доказательных результатов, в том числе указывающих на:

– наличие угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;

– объект, формирующий угрозу причинения вреда жизни и здоровью (при наличии такой угрозы).

Указанная постановка задачи требует от социально-гигиенического мониторинга как осуществления исходной функции по формированию доказательной базы наличия причинноследственных связей в системе «среда – здоровье», так и реализации новой функции по установлению источника угрозы. Принимая во внимание, что источниками угрозы являются прежде всего объекты санитарно-эпидемиологического надзора, актуальность сопряжения СГМ с контрольно-надзорной деятельностью службы становится очевидной.

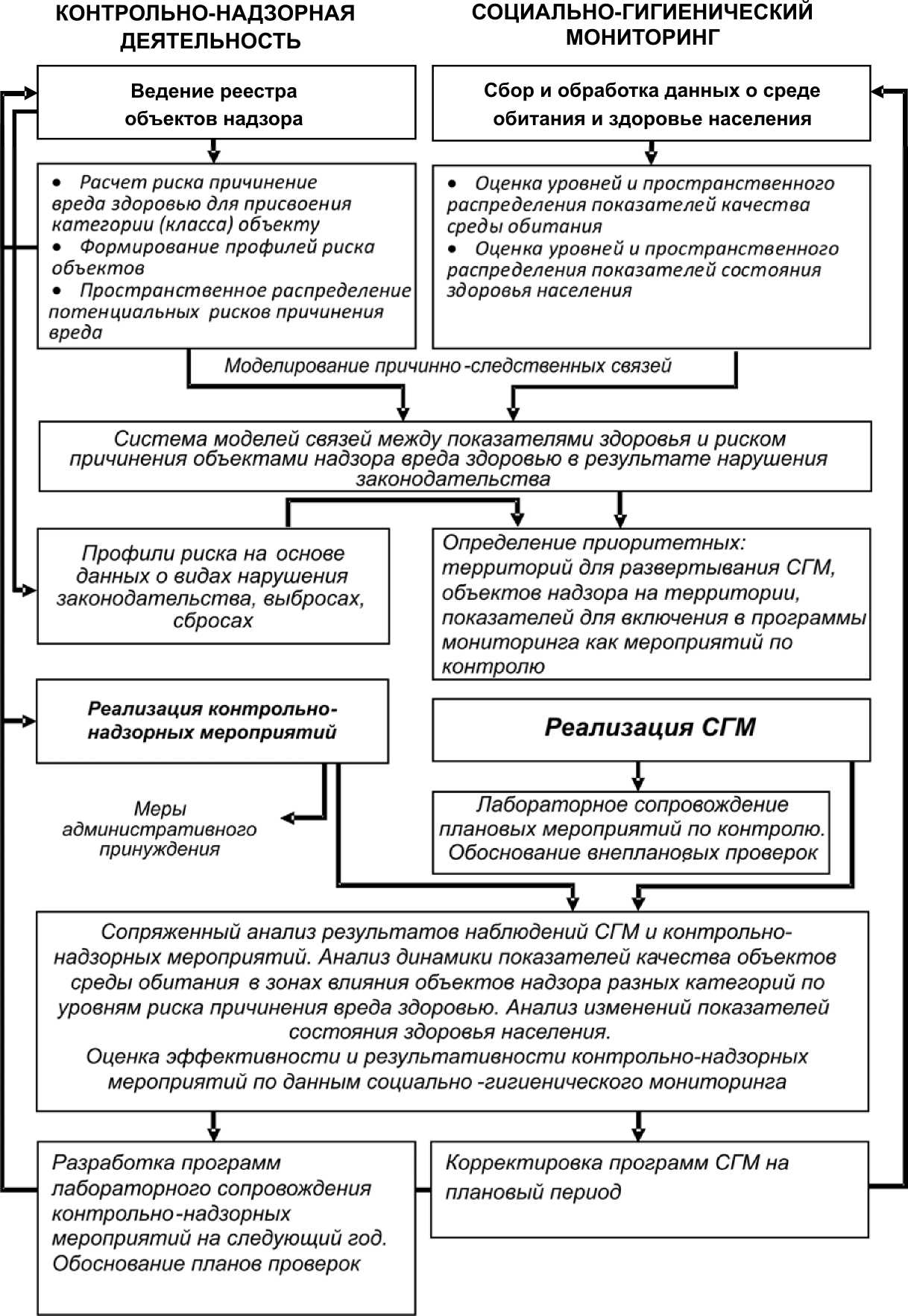

Принципиальная схема сопряжения системы социально-гигиенического мониторинга и риск-ориентированной контрольно-надзорной деятельности представлена на рис. 1.

Интеграция СГМ и контрольно-надзорной деятельности осуществляется последовательной реализаций шагов:

-

– ведением реестра юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ИП), подлежащих надзору;

-

– расчетами для каждого объекта надзора потенциальных рисков причинения вреда здоровью для задач категорирования (классификации) и планирования надзорных мероприятий12;

-

– выделением объектов, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска для здоровья населения в регионе;

-

– пространственной привязкой этих объектов к территориям;

-

– обоснованием «профилей риска» объектов надзора – системы показателей, характеризующих приоритетные факторы, формирующие общий уровень риска объекта, и их внутренние взаимосвязи;

– сопряжением уровней риска объекта с медико-демографическими показателями территорий и выделением территорий с наиболее высокой долей смертности и заболеваемости, ассоциированной с рисками, формируемыми объектами надзора в результате нарушения санитарного законодательства.

– формированием программ СГМ с учетом следующих требований: точка мониторинга располагается на территории наибольшего потенциального риска причинения вреда здоровью объектом надзора при нарушении санитарного законодательства и наибольшего уровня смертности и заболеваемости, ассоциированной с вредным фактором; программа мониторинга направлена на измерение факторов, формирующих наибольшие риски для здоровья; программа мониторинга включает минимальное достаточное число наблюдений для последующей аналитической обработки.

Анализ фактов, полученных в результате контрольно-надзорной деятельности, выполняется в сопряжении с результатами СГМ. Если результаты СГМ показали наличие опасных для здоровья человека уровней загрязнения среды обитания – важнейшей задачей становится корректировка контрольно-надзорных мероприятий в отношении объектов, которые могут являться источниками этого загрязнения.

Такой подход максимально соответствует ориентации контрольно-надзорной деятельности на конечный результат – сохранение здоровья населения. Однако новые задачи существенно повышают требования к каждому элементу социально-гигиенического мониторинга и риск-ориентированной модели контрольнонадзорной деятельности службы.

Повышаются требования к качеству реестров объектов санитарно-эпидемиологического надзора, корректности и прозрачности расчета категории объекта по риску причинения вреда здоровью.

Появляется задача формирования «профилей» риска и выделения конкретных рискогенных факторов химической, биологической, физической природы, которые должны подлежать измерению.

Рис. 1. Концептуальная схема интеграции данных социально-гигиенического мониторинга и контрольно-надзорной деятельности

Расширяется потребность органов службы в инструментах ситуационного моделирования, в том числе на базе ГИС-платформ.

Крайне актуальной становится разработка научно-методической базы учета, доказательства и регистрации случаев причинения вреда жизни и здоровью человека в результате нарушения санитарного законодательства, подтвержденного результатами измерений СГМ.

Вместе с тем во многом органы и организации Роспотребнадзора готовы к инновационным изменениям.

На примере Красноярского края в целях развития и совершенствования системы СГМ в сопряжении с риск-ориентированным надзором выполнено несколько первых шагов:

-

– сформирован реестр объектов надзора (порядка 57 тысяч объектов, оказывающих влияние на качество воздуха, воды, почв, микроклимат и пр.);

-

– проведена классификация объектов надзора по результатам расчета риска причинения вреда нарушениями санитарного законодательства по установленной методике;

-

– все объекты надзора в среде ARCGIS (версия 9.0) привязаны к векторной карте региона и территории муниципального образования по месту фактического расположения;

-

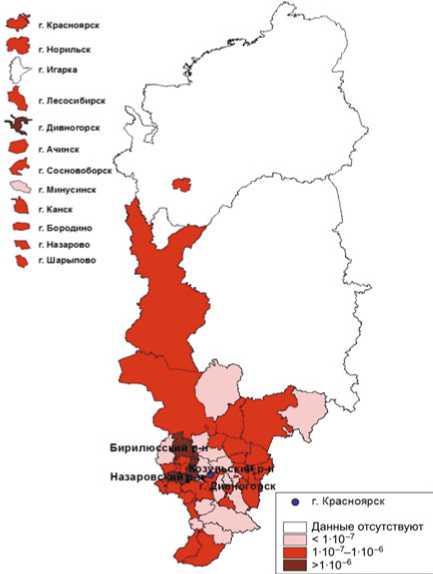

– для каждого муниципального образования рассчитаны суммарные потенциальные риски причинения вреда здоровью, которые формируются в результате нарушения объектами надзора обязательных требований санитарного законодательства на территориях Красноярского края (пример – на рис. 2);

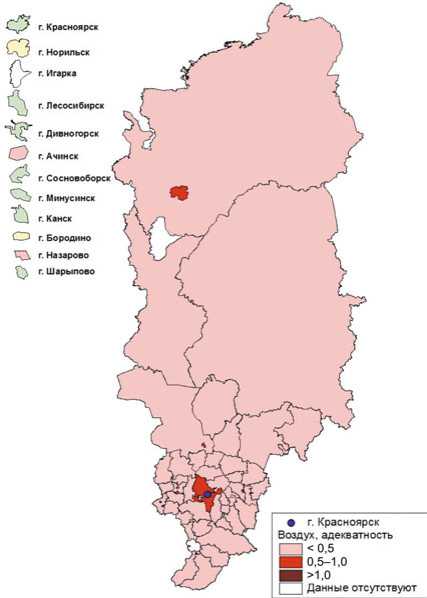

– для каждой территории проанализированы объемы инструментальных и иных исследований, выполняемых в рамках СГМ (пример – на рис. 3).

Установлено, что данные о медико-демографических параметрах являются достаточными для последующего углубленного анализа причинно-следственных связей в системе «среда – здоровье», тогда как данные о факторах среды не всегда адекватны потенциальным рискам.

Если на территориях г. Норильска, Дивно-гороска, Сосновоборска высокие риски обеспечены достаточной по интенсивности системой мониторинга, то высокие риски причинения вреда здоровью городов Канска, Шарыповов, Назарово, Ачинска, Бирилюсского района и т.п. требуют более полного наблюдения за факторами риска. А высокий уровень интенсивности

Рис. 2. Суммарный потенциальный риск причинения вреда здоровью населения в результате нарушения объектами надзора обязательных требований санитарного законодательства на территориях Красноярского края

Рис. 3. Данные соотношения количества измеряемых показателей к числу воздействующих факторов

СГМ в г. Минусинске не подкреплен соответствующими уровнями угроз и опасностей, что свидетельствует о возможности перераспределения инструментальных исследований в рамках СГМ. Таким образом, первые рекогносцировочные шаги уже позволяют выделить основные направления оптимизации системы СГМ на региональном уровне.

В дальнейшем оптимизация СГМ предполагает:

– оценку доли смертности и заболеваемости населения муниципальных образований края, формируемых потенциальными рисками среды обитания;

– выделение на каждой приоритетной территории зон влияния объектов чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью населения;

– анализ приоритетных факторов, формирующих риски (при этом для каждой территории набор факторов риска может быть совершенно индивидуальным).

По результатам ведения СГМ и контрольно-надзорной деятельности предполагается не только выявить (подтвердить) причинно-следственные связи в системе «факторы риска – качество среды обитания – здоровье населения», но и выполнить сопряженный анализ «действия Роспотребнадзора – качество среды обитания – здоровье населения». Последнее позволит в конечном итоге оценить результативность и эффективность контрольно-надзорных мероприятий, а также выработать ряд рекомендаций сторонним участникам процесса управления средой обитания и здоровьем населения – органам муниципальной власти, предприятиям и организациям, гражданскому обществу.

Таким образом, развитие системы социально-гигиенического мониторинга в сопряжении с риск-ориентированной моделью контрольнонадзорной деятельности может существенно повысить аналитические возможности и эффективность каждой из систем. Вместе с тем такое развитие диктует необходимость в самые короткие сроки:

– принять новую редакцию Положения об СГМ в связи с выходом Федерального закона № 277-ФЗ от 29 июня 2016 г. «О внесении изменений в федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"»;

– выработать научный подход к формированию «профилей риска» объектов санитарноэпидемиологического надзора вследствие нарушения санитарного законодательства;

– разработать и документировать методические подходы по выбору точек мониторинга и формирования программ инструментальных исследований атмосферного воздуха, природных и питьевых вод и почв как мероприятий по контролю без взаимодействия с ЮЛ или ИП в зонах влияния деятельности хозяйствующих субъектов объектов чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска для здоровья;

– разработать и нормативно закрепить требования по оформлению результатов отбора проб и выполнения измерений в ходе мероприятий по контролю без взаимодействия с ЮЛ, ИП;

– установить критерии отнесения нарушений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, природных и питьевых вод и почв к фактам причинения угрозы жизни и здоровья граждан;

– выработать научные и организационные подходы к установлению, доказыванию и регистрации случаев причинения вреда здоровью человека при нарушении обязательных требований объектами санитарно-эпидемиологического надзора.

Список литературы Социально-гигиенический мониторинг на современном этапе: состояние и перспективы развития в сопряжении с риск-ориентированным надзором

- Авалиани С.Л., Ревич Б.А., Захаров В.М. Мониторинг здоровья человека и здоровья среды (Региональная экологическая политика). -М.: Центр экологической политики России, 2001. -76 с.

- Анализ влияния социально-демографических факторов на распространенность некоторых форм девиантного поведения/Н.В. Зайцева, В.Б. Алексеев, Н.А. Лебедева-Несевря, А.О. Барг, В.К. Гасников//Социальные аспекты здоровья населения. -2011. -Т. 19, № 3. -С. 24.

- Бобкова Т.Е. Зонирование территории перспективной застройки с применением методологии оценки риска здоровью населения//Гигиена и санитария. -2009. -№ 6. -С. 38-41.

- Боев В.М. Методология комплексной оценки антропогенных и социально-экономических факторов в формировании риска для здоровья населения//Гигиена и санитария. -2009. -№ 4. -С. 4-9.

- Ваняева Е.П., Малых О.Л., Ярушин С.В. Биомониторинг как важнейший этап гигиенической диагностики в системе медико-профилактических технологий для здоровья населения, подверженного риску в связи с химическим загрязнением среды обитания//Актуальные проблемы безопасности и оценки риска здоровью населения при воздействии факторов среды обитания: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием/под общей редакцией профессора А.Ю. Поповой, академика РАН Н.В. Зайцевой. -Пермь, 2014. -С. 571-573.

- Григорьев Ю.И., Ляпина Н.В. Оценка риска загрязнения питьевой воды для здоровья детей Тульской области//Гигиена и санитария. -2013. -№ 3. -С. 36-38.

- Жаворонок Л.Г. Социально-гигиенический мониторинг -инструмент управления качеством среды обитания и здоровья населения//Ученые записки Российского государственного социального университета. -2009. -№ 5. -С. 124-129.

- Задиран А.В., Синицына О.О., Мешков Н.А. Риск возникновения кожных заболеваний грибковой этиологии при посещении плавательных бассейнов//Гигиена и санитария. -2012. -№ 4. -С. 19-22.

- Зайцева Н.В., Клейн С.В. Оценка риска здоровью населения при воздействии водного перорального фактора среды обитания в условиях крупного промышленного центра для задач социально-гигиенического мониторинга (на примере города Перми)//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. -2009. -Т. 11, № 1-6. -С. 1139-1143.

- Запруднова О.Г. Система социально-гигиенического мониторинга в практике градостроительства в Сергиево-Посадском районе Московской области//Экология человека. -2006. -№ 10. -С. 42-45.

- Киреева И.С., Черниченко И.А., Литвиченко О.Н. Гигиеническая оценка риска загрязнения атмосферного воздуха промышленных городов Украины для здоровья населения//Гигиена и санитария. -2007. -№ 1. -С. 17-21.

- Киселев А.В., Куценко Г.И., Щербо А.П. Научное обоснование системы оценки риска здоровью в гигиеническом мониторинге промышленного города. -Хризостом, 2001. -208 с.

- Лим Т.Е. Некоторые аспекты организации системы социально-гигиенического мониторинга при строительстве и эксплуатации объездных автомобильных дорог//Сибирский медицинский журнал (Иркутск). -2009. -Т. 88, № 5. -С. 89-91.

- Методические подходы к оценке риска воздействия разнородных факторов среды обитания на здоровье населения на основе эволюционных моделей/Н.В. Зайцева, П.В. Трусов, П.З. Шур, Д.А. Кирьянов, В.М. Чигвинцев, М.Ю. Цинкер//Анализ риска здоровью. -2013. -№ 1. -С. 15-23.

- Методическое обеспечение определения токсичных и эссенциальных элементов в биологических средах человека для задач социально-гигиенического мониторинга и биомедицинских исследований/О.В. Гилева, Т.С. Уланова, Г.А. Вейхман, А.В. Недошитова, Е.В. Стенно//Гигиена и санитария. -2016. -Т. 95, № 1. -С. 116-121.

- Нечухаева Е.М., Маслов Д.В., Афанасьева С.И. Актуальные задачи социально-гигиенического мониторинга на региональном уровне//Здоровье. Медицинская экология. Наука. -2010. -Т. 41-42, № 1-2. -С. 39-40.

- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015 году: Государственный доклад. -М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2016. -200 с.

- Онищенко Г.Г. Концепция риска и ее место в системе социально-гигиенического мониторинга (проблемы и пути решения)//Вестник Российской академии медицинских наук. -2005. -№ 11. -С. 27-33.

- Организация социально-гигиенического мониторинга на территории Архангельской области/Р.В. Бузинов, Т.Н. Унгуряну, Н.К. Лазарева, А.Б. Гудков//Экология человека. -2006. -№ 7. -С. 3-8.

- Оценка риска и эколого-эпидемиологические исследования как взаимосвязанные инструменты социально-гигиенического мониторинга на местном и региональном уровнях/С.В. Кузьмин, Л.И. Привалова, Б.А. Кацнельсон, Б.И. Никонов, В.Б. Гурвич, С.А. Воронин, О.Л. Малых, А.С. Корнилков, С.А. Чеботарькова, Н.И. Кочнева//Гигиена и санитария. -2004. -№ 5. -С. 62.

- Оценка суммарного риска здоровью населения химических факторов городской среды/В.М. Боев, А.Г. Сетко, М.В. Боев, А.Б. Фролов//Современные проблемы гигиены города, методология и пути решения: материалы пленума научного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды РАМН и Минздравсоцразвития Российской Федерации. -М., 2006. -С. 41-43.

- Пичужкина Н.М. Опыт использования методологии оценки риска для здоровья населения при ведении социально-гигиенического мониторинга в Воронежской области//Здоровье населения и среда обитания. -2006. -№ 10. -С. 49-55.

- Показатели состояния здоровья населения Москвы, характеризующие эффективность социально-гигиенического мониторинга/А.В. Иваненко, И.Ф. Волкова, А.П. Корниенко, Е.В. Судакова//Гигиена и санитария. -2006. -№ 5. -С. 92-94.

- ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЕДЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В Г. ОРЕНБУРГЕ

- Борщук Е.Л., Боев В.М., Сермягина Е.Г., Дунаев В.Н., Верещагин Н.Н.

- В сборнике: СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Сборник трудов научно-практической конференции. 2004. С. 35-36.

- Система профилактических мероприятий по управлению риском для здоровья населения, подвергающегося влиянию химически загрязненной среды обитания (на примере Свердловской области)/В.Б. Гурвич, С.В. Кузьмин, Б.И. Никонов, Э.Г. Плотко, С.В. Ярушин, О.Л. Малых, Ю.И. Солобоева, Е.А. Кузьмина, И.А. Плотникова, Е.П. Ваняева//Здоровье населения и среда обитания. -2013. -Т. 246, № 9. -С. 6-10.

- Социально-гигиенический мониторинг -интегрированная система оценки и управления риском для здоровья населения на региональном уровне/С.В. Кузьмин, В.Б. Гурвич, О.В. Диконская, О.Л. Малых, С.В. Ярушин, С.В. Романов, А.С. Корнилков//Гигиена и санитария. -2013. -№ 1. -С. 30-32.

- Социально-гигиенический мониторинг -интегрированная система оценки и управления риском для здоровья населения на региональном уровне/В.Б. Гурвич, С.В. Кузьмин, О.Л. Малых, С.В. Ярушин//Санитарный врач. -2014. -№ 1. -С. 29-31.

- Суржиков Д.В., Олещенко А.М., Большаков В.В. Оценка риска для здоровья населения Красноярска в системе социально-гигиенического мониторинга//Вестник межрегиональной ассоциации «Здравоохранение Сибири». -2004. -№ 1. -С. 33-34.

- Сухарев А.Г., Игнатова Л.Ф. Социально-гигиенический мониторинг детей как методология целевых профилактических программ//Вопросы современной педиатрии. -2006. -Т. 5, № 1. -С. 557.

- Трухина Г.М. Оценка микробиологического риска среды обитания для здоровья населения в системе социально-гигиенического мониторинга//Здравоохранение Российской Федерации. -2008. -№ 1. -С. 43.

- Цунина Н.М., Аюпова Л.В. Оценка риска здоровью населения от загрязнения продуктов питания контаминантами (г.о. Самара, г.о. Тольятти)//Анализ риска здоровью. -2014. -№ 1. -С. 57-64.

- Daland R. Juberg, J. Bus, Diane S. Katz. The Opportunities and Limitations of Biomonitoring //Policy brief. -February 2008. -URL: https://www.mackinac.org/S2008-01 (дата обращения: 18.11.2016).

- Sexton K., Needham L.L., Pirkle J.L. Mesuaring chemicals in human tissues is the «gold standard» for assessing peoples exposure to pollution//American Scientist. -2004. -Vol. 92, №. 1. -P. 38-45.