Социально-экономическая значимость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Автор: Батурина Е.В., Рудыка Е.А., Матющенко И.Н.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 3 (57), 2013 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы социальные и экономические аспекты безопасности жизнедеятельности и рассмотрен круг опасностей в системе «человек – социальная среда».

Социальные чрезвычайные ситуации, социально-экономические аспекты безопасности

Короткий адрес: https://sciup.org/14040078

IDR: 14040078 | УДК: 303:614

Текст научной статьи Социально-экономическая значимость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

В современных рыночных условиях безопасность жизнедеятельности становится одной из острых социальных проблем, что связано со значительным ростом производственного травматизма, профессиональных заболеваний, неразвитости системы реабилитации пострадавших на производстве, увеличением числа техногенных аварий и катастроф, которые могут привести к ухудшению жизнедеятельности людей, их здоровья, а в ряде случаев и к летальным исходам, и, как следствие, к дальнейшему ухудшению демографической ситуации в стране.

Угроза возникновения большого количества аварий с человеческими жертвами, увеличения числа несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, вредных выбросов – сбросов в окружающую природную среду, связана, в том числе, и с большим износом основных фондов (на некоторых производствах уровень износа достиг 70-80 %). Кроме того, не отработан экономический механизм, побуждающий работодателя принимать эффективные меры по обеспечению безопасных и комфортных условий труда, хотя здоровье и жизнь человека – главные приоритеты среди общечеловеческих ценностей.

От неудовлетворительного состояния дел с безопасностью жизнедеятельности страна ежегодно несет большие человеческие, экономические и моральные потери. Сегодня безопасность производства и охрана труда работников – одни из основных проблем национальной безопасности страны.

Матющенко И.Н., 2013

В современных условиях становится очевидным, что обеспечение безопасности жизнедеятельности не может сводиться к формированию у людей простой совокупности знаний, умений и навыков, а необходимо также создавать и внедрять новые направления в образовании и воспитании в духе рационального взаимодействия с окружающей природной средой, развивать новое мировоззрение, позволяющее ориентироваться в разнообразной обстановке, анализировать опасные объекты и явления, оценивать риски, прогнозировать ближайшие и отдаленные последствия реализации опасных ситуаций [1].

Решить эту задачу можно только путем формирования культуры безопасности жизнедеятельности, включающей развитие таких качеств личности, которые направлены на бережное отношение к окружающей природной среде, обеспечение собственной безопасности и безопасности окружающих людей, профессиональных качеств специалистов в области безопасности жизнедеятельности, их эрудированности и компетентности, привитие необходимых знаний, умений и навыков по предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

В формировании культуры безопасности жизнедеятельности должны принимать участие семья, школа, общество и государство. В результате обучения происходит:

-

- у детей дошкольного возраста – привитие норм безопасного поведения в окружающей обстановке;

-

- у учащихся общеобразовательных учреждений - формирование ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности других, бережного отношения к окружающей среде;

-

- у учащихся учреждений начального профессионального образования - формирование понимания необходимости обеспечения безопасных условий труда, соблюдения экологических норм;

-

- у студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования -развитие способностей принятия грамотных, с точки зрения безопасности, решений при управлении производством, организации деятельности коллектива, формирование профессионально значимых (с данных позиций) характеристик [2, 3, 4].

Кроме того, в новых федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образова-ния дисциплина БЖД является обязательной для всех направлений подготовки: в области техники и технологий, гуманитарных, экономических, педагогических, естественнонаучных областях знаний, в области культуры и искусства. Но среди обучаемых существует проблема в восприятии дисциплины, что может быть связано с ее техно-кратичностью, отсутствием преемственности со школьным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности», большим объемом нового материала и невысокой оценкой роли дисциплины обучаемыми [4].

При изучении дисциплины приходится рассматривать взаимосвязь процессов, происходящих в системе «человек - среда обитания». Риск и последствия воздействия опасностей на конкретного человека предугадать невозможно, т.к. в зависимости от окружающей его среды одни и те же опасности по-разному действуют на человека. Воздействующие опасности, как правило, вероятны (случайны), потенциальны (скрыты), перманенты (постоянны) и тотальны (всеобщи) и имеют различную природу (физико-химическую, биологическую, психологическую природу и др.). Поэтому изучение дисциплины БЖД требует использование знаний по физике, химии, биологии, психологии, экологии, математике и т. д. При этом следует помнить, что человек сталкивается с опасностями на протяжении всей своей жизни, а круг опасностей и их характер в зависимости от возраста и вида деятельности постоянно изменяется, поэтому образование по вопросам безопасности жизни и деятельности должно быть опережающим по отношению к видам опасностей, с которыми сталкивается человек [5].

Способы защиты, характер действий в опасных ситуациях необходимо объяснять, чтобы человек понимал, почему надо действовать именно так, а не иначе. Обучение должно заставлять размышлять и принимать самостоятельные решения, обосновывать свои действия и выбор средств защиты. Для стимулирования мышления и познавательной деятельности обучение должно иметь практический характер, приближенный к реальным условиям жизнедеятельности и видам опасностей, с которыми сталкивается человек, и подкрепляться разнообразными лабораторными и практическими занятиями, а также экскурсиями на действующие предприятия различных отраслей.

Кроме того, в процессе обучения должны быть предусмотрены межпредметные связи с другими предметами школьной программы или дисциплинами учебного плана техникумов и вузов, в которых и рассматривать отдельные аспекты безопасности, например: в химии изучать вредность и токсичность веществ, на физике - электробезопасность, на информатике - безопасность эксплуатации компьютеров и т.п. [6].

Такая отрасль знаний, как БЖД, может рассматривать вопросы, задачи и проблемы экономического, экологического, политического и социального характера.

Социальная значимость безопасности жизнедеятельности выражается повышением качества выпускаемой продукции; удовлетворенностью выбранной профессией; ростом производительности труда; стабильностью трудовых ресурсов (отсутствие миграции и текучести кадров); повышением дисциплины, культуры труда и интереса к самообразованию; психологической устойчивостью работников, как в обычных, так и в экстремальных условиях; сохранением здоровья и трудовой продолжительности жизни.

Согласно данным Международной организации труда при ООН в мире каждые 3 минуты погибает один рабочий, а каждую секунду - каждый четвертый получает травму. Следует признать, у нас в стране самый большой коэффициент частоты и тяжести травматизма. И, к сожалению, производственный травматизм со смертельным исходом год от года не уменьшается.

Вредное воздействие неблагоприятных условий труда, не отвечающих санитарногигиеническим требованиям, недостатки в обеспечении работников коллективными и индивидуальными средствами защиты выражаются не только в росте профессиональных заболеваний, но и в повышенных уровнях общих заболеваний с временной утратой трудоспособности. Все это говорит о том, что нельзя не вкладывать средства в обеспечение безопасности, да и экономить на человеческой жизни аморально. К тому же средства, вложенные государством в развитие безопасности, достаточно быстро окупаются. Например, в США каждый доллар, вложенный в охрану труда, оборачивается прибылью в 2,5 доллара.

Роль социальных аспектов жизнедеятельности сегодня значительно возрастает. Причем если природные катаклизмы чаще всего не зависят от воли человека, то опасные и чрезвычайные ситуации социального и биолого-социального характера непосредственно связаны с деятельностью людей и поэтому бывают более опасны и разрушительны, т. к. носят сознательный и целенаправленный характер. В основе возникновения данных чрезвычайных ситуаций лежат противоречия, серьезно нарушающие нормальное функционирование социума в различных сферах жизнедеятельности. Игнорирование этих противоречий, уход от решения актуальных проблем современного общественного развития как всего мирового сообщества, так и отдельных государств и народов, ведет к самым непредсказуемым последствиям и катастрофам -войнам, военным конфликтам, социальным взрывам и т.п. В настоящее время серьезную опасность представляет международный терроризм. Питательной почвой для которого являются экстремизм и организованная преступность, ставшие серьезной проблемой современного российского общества, истоки которых кроются в особенностях социальнополитического и экономического развития страны, вызванных сменой общественнополитической ориентации общества и переходом к рыночным отношениям.

Все вышеизложенное позволяет констатировать, что изучение социальных аспектов безопасности, чрезвычайных ситуаций социального характера, способов их предотвращения, локализации и ликвидации - одна из актуальных задач. Понятно, что оградить человека от всех угроз и опасностей невозможно, но помочь ему овладеть элементарными навыками безопасного поведения вполне реально. [7].

Одним из важнейших аспектов всех социальных и социально-биологических ЧС является обеспечение безопасности человека от преступных посягательств (преднамеренных убийств, насилия, посягательств на здоровье и достоинство личности, грабежей и краж личного имущества, материальных ценностей и документов, физического и психологического террора), связанных с угрозами, запугиванием, шантажом, вымогательством и другими формами воздействия на человека, в том числе информационно-психологическими (использование средств массовой коммуникации) и психофизиологическими (гипноз, психотропные средства и др.).

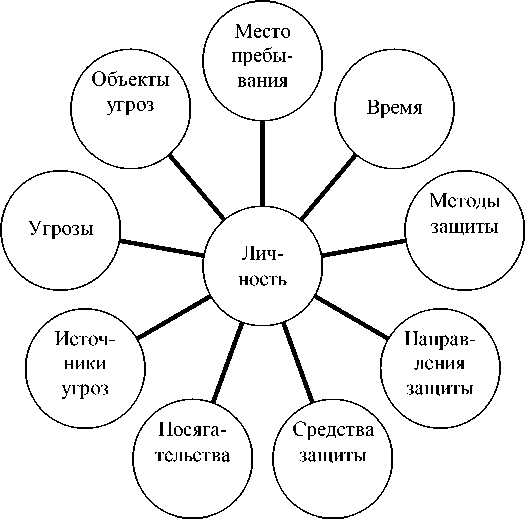

В связи с этим определенный интерес представляет концептуальная модель безопасности личности, предложенная В.И. Ярочкиным (рисунок 1) [8], которая помогает разобраться в совокупности опасностей в системе «человек - социальная среда». Однако необходимо помнить, что помимо опасностей, угрожающих человеку со стороны социальной среды, он и сам нередко способствует созданию неблагоприятных факторов для своего существования и существования окружающих, которые носят психологический характер и проявляются в поведении человека. Они могут быть относительно устойчивыми и длительными по времени и обусловливаться неудовлетворенностью социальным положением и результатами трудовой деятельности, безразличием к окружению. Временные ситуативные факторы возникают из-за личных несогласованностей во взаимоотношениях между людьми, неблагоприятных ситуаций в трудовой деятельности и так далее. Часто их причины кроются в неготовности к практической деятельности, низком уровне социальной зрелости, пониженной работоспособности , утомлении и прочем. Действие таких факторов ведет к конфликтам, поведенческим срывам, возникновению состояния тревоги, страха, испуга, паники .

Рисунок 1 - Развернутая концептуальная модель безопасности личности [8]

Социальная практика показывает, что человек способен нарушать правила безопасного поведения в ряде случаев:

-

- из-за нежелания выполнять определенные действия, что может быть связано с недооценкой человеком опасности, склонностью к риску, отсутствием стимулов к безопасному поведению и т.д., либо, когда человек находится в состоянии депрессии, стресса, наркотического или алкогольного опьянения;

-

- вследствие незнания объекта воздействия, правил безопасного поведения и способов их выполнения;

-

- в результате несоответствия физических и психических возможностей человека требованиям социальной практики. Такое несоответствие может быть постоянным (недостаточная координация или концентрация внимания ) и временным (переутомление, ухудшение состояния здоровья, пониженная работоспособность, депрессия, стресс, опьянение и т.д.).

Эти причины влекут за собой возникновение опасностей и угроз. Профилактические мероприятия в первом случае могут включать рекламирование (пропаганду) правил безопасности; во втором - обучение и отработку навыков безопасного поведения; в третьем -профессиональный отбор, медицинское обследование.

Итак, система «человек - социальная среда» - это сложное взаимодействие человека с его социальным окружением. Для обеспечения взаимной безопасности в системе требует ся профилактика опасностей и угроз и подготовка всех элементов этой системы к действиям в опасных ситуациях.

Защита от социальных опасностей -важнейшая функция государственных и общественных структур, которая заключается, прежде всего, в профилактических мероприятиях, направленных на ликвидацию этих опасностей. Кроме того, необходима соответствующая подготовка человека, позволяющая ему адекватно действовать в опасных ситуациях: психологическая, информационная, юридическая, силовая и т.д. Причем в процессе обучения нужно осваивать модели поведения, учитывающие конкретные ситуации.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

-

1) Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) - одна из образовательных составляющих подготовки всесторонне развитой личности.

-

2) Курс БЖД позволит не только выработать привычки здорового образа жизни, но также научит:

-

- выявлять признаки потенциальных опасностей и, по возможности, устранять их, даже когда окружающие не замечают никакой угрозы;

-

- четко и полно представлять характер грозящих опасностей, предвидеть возможные варианты развития событий;

-

- принимать правильные меры по спасению и оказанию помощи себе и другим людям;

-

- действовать более уверенно и решительно в любой обстановке.

Все это будет способствовать моральнопсихологической закалке человека, уменьшению всех видов потерь в условиях чрезвычайных ситуаций, воспитанию решительных и умелых граждан, готовых к действиям в экстремальной обстановке.