Социально-экономические аспекты проблем трудоустройства в современных условиях

Автор: Иваньковский С.Л., Рушева А.В.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 1 (33), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается развитие рынка труда Нижегородской области и конкурентоспособность трудовых ресурсов в современных условиях. Особое внимание уделяется рассмотрению факторов конкурентоспособности выпускников вузов на региональном рынке труда.

Конкурентоспособность, рынок труда, трудоустройство, выпускники вуза, трудовые ресурсы, управление занятостью, социально-экономический аспект

Короткий адрес: https://sciup.org/142178993

IDR: 142178993

Текст научной статьи Социально-экономические аспекты проблем трудоустройства в современных условиях

Как отмечено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., для России ответ на вызов, состоящий в возрастании роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития, предполагает преодоление имеющихся негативных тенденций в развитии трудового потенциала, которые характеризуются: сокращением численности населения и уровня занятости в экономике; растущей конкуренцией с европейскими и азиатскими рынками в отношении квалифицированных кадров; низким качеством и снижением уровня доступности социальных услуг в сфере здравоохранения и образования. Все эти тенденции свидетельствуют о существовании препятствий в формировании конкурентных преимуществ трудовых ресурсов или же о невозможности их проявления и реализации ( Губарь, А.И. Человеческий капитал на рынке труда трансформационного общества / А.И. Губарь II Экономика устойчивого развития. – 2013. – №5. – С. 34–37 ).

В настоящее время состояние рынка труда Нижегородской области в целом характеризуется как благополучное: показатели регистрируемой безработицы и коэффициента напряженности на рынке труда в области – одни из самых низких среди субъектов Приволжского федерального округа и по всей России в среднем.

По данным Росстата за 2012 г., в Нижегородской области уровень безработицы (по МОТ) составил 5,4%, а уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный как отношение числа зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения, – 0,63% (0,92% в 2011 г). В 2012 г. на одну вакансию, заявленную службой занятости, приходилось 0,4 незанятых граждан, а в 2011 г. - 0,75. Для сравнения: коэффициент напряженности на рынке труда по России составил 0,9 в 2012 г.

На территории области отмечается высокая неоднородность рынка труда. Уровень без- работицы в 29 районах (50%) превышает среднее значение по области, причем на некоторых территориях – более чем в 2 раза. К таким районам относятся: Кр. Баковский (1,62%) Гагинский (1,57%), Варнавинский (1,46%) и др. Наибольшее количество безработных в общей структуре незанятого населения, зарегистрированного в органах Государственной службы занятости, характерно для женского, сельского населения, молодежи в возрасте от 16 до 29 лет. Среди безработных остается высокая доля тех, кто прежде работал в промышленности, торговле.

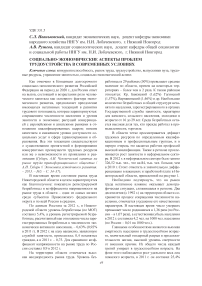

В области четко просматривается дефицит трудовых ресурсов по определенным квалификационным и профессиональным группам, и в первую очередь это касается рабочих профессий высокой квалификации. Также в регионе прослеживается рост занятости в неформальном секторе. В 2012 г. в неформальном секторе было занято 326,52 тыс. чел., что на 84, тыс. чел. больше, чем в 2010 г. Стоит отметить и значительную дифференциацию в вакансиях и заработной плате в Нижегородской области, приведенной на рисунке 1.

Необходимо подчеркнуть, что на рынок труда негативное влияние оказывает демографическая ситуация, сложившаяся в регионе. Два десятилетия (с 1992 г.) на территории области сохраняется процесс сокращения численности населения, отмечается ухудшение его качественных параметров. В настоящее время число умерших превышает число родившихся в 1,36 раза (по России – в 1,07 раза), а естественная убыль населения в 2012 г. составила 4,2 чел. на 1000 чел. населения (по России – 0,01 на 1000 чел.).

Главными особенностями являются высокая смертность населения в трудоспособном возрасте, значительный гендерный разрыв в продолжительности жизни, высокий уровень смертности от внешних причин. Из общего числа каждый третий умирает в трудоспособном возрасте. На фоне этого наблюдается рост удельного веса лиц пожилого возраста, в 2011 г. он составил 25,4%

(по России – 20,4%). Все это приводит к росту коэффициента демографической нагрузки, который в 2011 г. составил 669 чел. на 1000 чел. трудоспособного населения.

□ Ср едняя зар аботная плата □ Количество вакансий

Рис. 1. Количество вакансий на постоянную работу и заявленная заработная плата по ВЭД в Нижегородской области за 2012 г.

Таким образом, ключевыми проблемами в сфере занятости и на рынке труда Нижегородской области являются следующие:

-

- сохранение потенциала высококвалифицированных рабочих (повышение конкурентоспособности безработных);

-

- диспропорция спроса и предложения рабочей силы на локальных рынках труда;

-

- неэффективная занятость (неполная и скрытая занятость);

-

- «разрыв» между уровнями общей и регистрируемой безработицы;

-

- низкая трудовая мобильность населения;

-

- трудоустройство работников реструктурируемых отраслей (предприятий);

-

- низкая конкурентоспособность отдельных категорий граждан;

-

- неразвитость системы профориентации школьников, их низкая мотивация к трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда;

-

- неразвитость системы внутрифирменного обучения;

-

- слабая постановка (проработка) системы превентивных мер по отношению к занятому населению, находящемуся под риском увольнения;

-

- сокращение трудовых ресурсов за счет высокой смертности населения трудоспособного возраста;

-

- нехватка высококвалифицированных кадров.

В решении вопросов трудоустройства, как правило, задействованы три стороны, причем каждая из них имеет свои цели. Успешность их достижения во многом зависит от степени интеграции возможностей и мотивации усилий государства – в лице субъектов управления занятостью населения на конкретной территории, работодателя и самого человека, находящегося в поиске работы, с одной стороны, и грамотного профессионального управления этими процессами (в том числе государством), – с другой.

Так, реализация государственной политики в области содействия занятости осуществляется посредством постоянно действующих программ и дополнительных мер, направленных на сниже- ние напряженности на рынке труда. Основными видами государственных услуг, предоставляемых региональными центрами занятости, являются: содействие работодателям в подборе необходимых работников, организация и проведение ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных, включая обучение в другой местности, профессиональная ориентация, социальная адаптация, временное трудоустройство безработных граждан, содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства, информирование о положении на рынке труда, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и др.

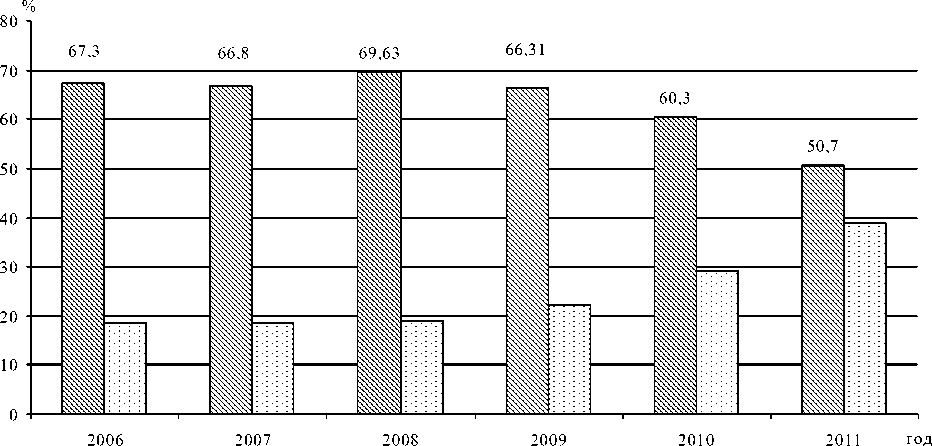

По данным Управления ГСЗН Нижегородской области, участниками мероприятий активной политики занятости – получателями государственных услуг в области содействия занятости населения в 2012 г. в Нижегородской области стали 199,3 тыс. человек (в 2011 г. – 225,5 тыс. чел.), из которых 122,7 тыс. чел. (в 2011 г. – 154,6 тыс. чел.) обратились за содействием в поиске подходящей работы. При содействии органов службы занятости трудоустроено 88,5 тыс. чел. (в 2011 г. – 98,3 тыс. чел.), или 72,1% от общей численности обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (в 2011 г. – 63,6%).

В результате реализации мероприятий по содействию занятости населения удалось превысить целевые показатели результативности большинства направлений, а финансовые средства освоить согласно графику. Отдельным направлением деятельности субъектов госуправления в сфере занятости является работа с молодежью. Несмотря на разнообразные направления государственной политики в области содействия занятости, в настоящее время многие выпускники вузов сталкиваются с проблемами трудоустройства.

Важным звеном в решении данных вопросов являются образовательные учреждения, осуществляющие подготовку квалифицированных специалистов. В задачи вуза, помимо непосредственного обучения студентов, должно входить отслеживание их трудоустройства, а также выявление знаний, полученных выпускником для предстоящей профессиональной деятельности.

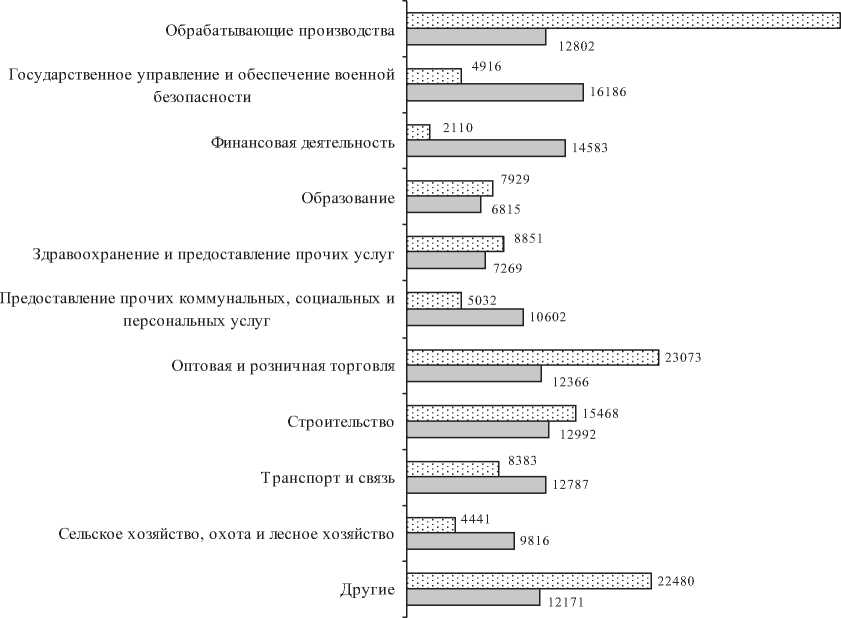

Соотношение трудоустройства по специальности и не по профилю полученного образования свидетельствует о дисбалансе в соотношении выпускаемых специалистов и их востребованность на рынке труда. За пять лет произошло снижение доли трудоустроенных по специальности на 16,6%. ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2011 г. подготовил 2317 специалистов, бакалавров и магистров, из них 2114 чел. было трудоустроено и только 1226 чел. по профилю обучения (см. рис. 2). В 2011 г. трудоустройство не по специальности выпускников ННГУ им. Н.И. Лобачевского составило 40,3% от общего выпуска вуза.

El По специально сти

□ Не по специальности

Рис. 2. Соотношение трудоустройства выпускников ННГУ им. Н.И. Лобачевского по полученной специальности, %

Особым образом проблема трудоустройства касается выпускников с экономическим образованием. В регионе существует явный дисбаланс в потребности таких специалистов. Списочная численность работающих по профессии экономист – 2944 чел., заявки на замещение вакантных мест – 32 чел. С учетом заявок на специалистов по коммерческой деятельности (107 рабочих мест), бухгалтеров и специалистов по финансам и кредиту (149 рабочих мест), выявляется несоответствие выпуску только одного экономического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского (см. рис. 2).

□ Трудоустройство

Рис. 3. Трудоустройство выпускников ННГУ им. Н.И. Лобачевского

В Нижегородской области экономистов и финансистов различных направлений готовят в 23 высших школах. Экономический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского выпустил в 2011 г. 356 специалистов, магистров и бакалавров, 42% было трудоустроено по специальности. На финансовом факультете выпуск составил 420 чел., из которых 48% нашли работу не по профилю полученного образования. В трех случаях из пяти безработными остаются люди с высшим или средним специальным образованием.

Интересная динамика была выявлена в общем количестве трудоустроенных. В период кризиса 2008 г. количество трудоустроенных резко возросло. Это связано с тем, что в результате экономического кризиса многие лишились работы, и негативные тенденции только возрастали. В более стабильных экономических условиях выпускники часто избирательны к профессии, заработной плате, карьерному росту, но в столь жестких условиях целью выпускников вуза было любым способом устроиться на работу.

Можно выделить следующие факторы конкурентоспособности молодых профессионалов с позиций работодателя:

-

- желание использовать молодую энергию, активность и открытость новому;

-

- возможность использовать молодой потенциал за меньшую зарплату, чем у опытных специалистов;

-

- возможность вливать «молодую кровь», в том числе и для активизации старых работников;

-

- молодые имеют и то преимущество, что их легче интегрировать в организационную культуру предприятия; из них проще лепить «своего», чем переделывать и переучивать тех, у кого сложились устойчивые привычки.

Таким образом, работодатели рассматривают в целом молодого выпускника вуза как источник активности, динамичности и современных знаний для предприятия, с одной стороны, а с другой – как тревожное сочетание пониженной ответственности с повышенными амбициями.

Несмотря на признание несомненных преимуществ молодых специалистов, работодатели не торопятся комплектовать ими трудовые ресурсы своих предприятий. Большинство работодателей указывают на следующие причины своих опасений:

-

- в них нет стабильности и надежности;

-

- молодым не хватает ответственности;

-

- отсутствие умения работать на результат (а это значит, «держать» цель, находить пути преодоления препятствий на пути к ней, проявлять самостоятельность и настойчивость);

-

- нет адекватности в восприятии себя как работника: завышенные ожидания и по зарплате, и по оценке своего труда, и по характеру работы, которую хотят выполнять;

-

- молодые и неопытные еще выпускники сразу претендуют на руководящие позиции и на право решать стратегические вопросы.

В современных условиях подобные настроения – низкая мотивация и поляризация позиции работодателей о найме молодых выпускников имеют как субъективный, так и объективный характер. Основная задача управления процессами трудоустройства на данном уровне видится в некоторых изменениях в самой системе управления персоналом организации.

В качестве примера можно предложить переход от традиционного кадрового менеджмента к более современному подходу – гуманистическому – управлению человеческими ресурсами. Динамичность внешней среды предприятий диктует необходимость обеспечения более гибкого и действенного подхода к управлению человеческим потенциалом. Технология HRM позволяет работодателю получить максимально возможную выгоду от умений и навыков сотрудников, а работникам – максимально возможное материальное и психологическое удовлетворение от своего труда. Самые явные изменения отражаются в следующем:

-

- последовательная система отбора, разделенная на этапы и во времени, что обеспечивает всестороннюю оценку кандидатов и объективный вывод о соответствии требованиям должности;

-

- система стимулирования персонала, которая предусматривает широкий выбор мер воздействия (как материальных, так и нематериальных);

-

- управляемый процесс трудовой адаптации через внедрение в организации специально разработанных программ для новичков;

-

- формирование корпоративной культуры;

-

- расширение способов информирования персонала о деятельности, успехах и перспективах развития организации;

-

- четкая и действенная оценка результатов труда;

-

- более широкое распространение наставничества в организациях.

Другой аспект проблемы трудоустройства в современных условиях связан с нравственноэтическим поведением работодателя и его личным отношением к данному вопросу. Большое значение имеет «моральный кодекс» работодателя, которым фирмы руководствуются при найме персонала:

-

- работодатель осознает, что для широких слоев населения заработная плата является прямым следствием успешного трудоустройства, поэтому трудовые ресурсы, находящиеся на рынке труда, претендуют на постоянную занятость в течение большого отрезка трудовой биографии;

-

- работодатель предъявляет свои требования к наемным работникам с образованием и квалификацией, на которые рынок труда чутко реагирует, и которые зависят от эффективности действующей системы образования, качества подготовки выпускников, системы повышения квалификации;

-

- работодатель осознает, что занятость для работников имеет социальное значение, поэтому способствует формированию особого социального пространства, способствующее развитию самообразования и самооценки трудовых ресурсов.

Учитывая вышеизложенное, заключим, что социально-экономические проблемы трудовых ресурсов в современных условиях – это сочетание саморазвития человеческих ресурсов (во всех фазах их воспроизводства) с управлением, целевой функцией которого является создание условий для развития человеческих ресурсов, обладающих конкурентными преимуществами, т.е. потребительными свойствами, удовлетворяющими уровню развития общества и соответствующими требованиям работодателя.

Список литературы Социально-экономические аспекты проблем трудоустройства в современных условиях

- Губарь, А.И. Человеческий капитал на рынке труда трансформационного общества/А.И. Губарь//Экономика устойчивого развития. -2013. -№5. -С. 34-37.