Социально-экономические аспекты развития и проблемы оценки состояния регионального рынка труда

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14967574

IDR: 14967574

Текст статьи Социально-экономические аспекты развития и проблемы оценки состояния регионального рынка труда

В ряду социально-экономических реалий, вызванных к жизни процессами рыночного реформирования, формирующийся в России рынок труда фокусирует в себе наиболее острые и болезненные проблемы переходных обществ: рост безработицы, усиление структурных и региональных диспропорций занятости, неконтролируемый отток рабочей силы в страны ближнего и дальнего зарубежья, регрессивные изменения в качестве рабочей силы и мотивации к труду, возрастающая дифференциация уровня реальных доходов населения. Данные проблемы становятся существенным фактором углубления кризисных явлений, сдерживания структурных преобразований и создания предпосылок для стабилизации и экономического роста.

Актуальность исследования взаимосвязи социально-экономических аспектов функционирования хозяйственной системы и состояния рынка труда предопределяется как практическими задачами реформирования, так и потребностями теории, нуждающейся в уточнении методологического инструментария управления.

К числу важнейших закономерностей рынка труда относится флексибилизация, или повышение гибкости и мобильности рынка, его адаптивность к динамично меняющимся социально-экономическим условиям. Большинство исследователей связывают флекси-билизацию с развитием нетрадиционных форм занятости, режимов работы и распределения рабочего времени. В более широком контексте экономических отношений под флексибилизацией рынка труда понимают гибкость издержек на рабочую силу, методов управления трудовыми ресурсами, условий мобильности рабочей силы, обусловленных различными социально-экономическими факторами.

Государственное регулирование рынка труда представляет собой динамичный, постоянно развивающийся механизм. Специфика его функционирования на каждом конкретном этапе определяется адекватной оцен- кой состояния экономики и трудовых ресурсов данной территории, микрохозяйственной конъюнктурой, фазой цикла, другими внутренними и внешними факторами. Одним из основополагающих принципов государственного регулирования является принцип комплексности, проявляющийся, во-первых, в единстве социально-экономической политики, проводимой государством по отношению к трудовым ресурсам, и общеэкономических мер, направленных на ускорение роста экономики, модернизацию ее структуры, стимулирование инвестиционного и потребительского спроса и т. п.; во-вторых, в единстве экономических и социальных целей воздействия на расширенное воспроизводство рабочей силы; в-третьих, в органичной неразрывности мер законодательного, экономического, социального, административного, организационного характера; наконец, в воздействии на все фазы воспроизводства рабочей силы от подготовки до ее использования, влиянии как на ее количественные параметры, так и на качественные характеристики.

Исходя из вышеизложенного, на современном этапе функционирования рынка труда происходят значительные изменения в организации и методах управления данной социально-экономической системой. Появляются возможности значительно снизить издержки, получить новые эффективные рычаги управления, приобрести неограниченный доступ к информации, что способствует наиболее полной реализации интересов различных субъектов рынка труда.

Применение инновационного подхода к решению проблемы оценки состояния рынка труда, основанного на использовании новейших информационных и организационных технологий, позволяет обеспечить оперативный анализ и мониторинг состояния рынка труда с учетом доминирующих территориальных факторов и реально сложившихся социально-экономических тенденций. Задачей социально-экономического наблюдения в процессе выработки мер адекватного управления

рынком труда является совершенствование используемых индикаторов и развитие новых методов оценки состояния рынка труда и его мониторинга.

Необходимость введения новых показателей обусловлена тем, что комплексный анализ состояния рынка труда невозможно провести только на основе статистических данных, так как они не являются в полной мере информативными в силу несопоставимости объектов исследования, по которым проводилось исследование, ввиду их социальноэкономических различий и специфических особенностей. Основной объем статистической информации, представляемой в адрес органов государственной статистики, особенно годовой, по-прежнему носит преимущественно отраслевой характер. В ряде форм статистических наблюдений содержатся дублирующие показатели, выверка которых требует значительных затрат времени работников статистики всех уровней. Только за счет исключения дублирования показателей можно сократить объем информации не менее чем на треть их общего числа 1 . Следовательно, имеющаяся статистическая информация носит общий характер, что не позволяет осуществить структурную оценку состояния регионального рынка труда и занятости населения2.

Для оценки эффективности трудоустройства населения в Волгоградской области представляется целесообразным выявить, как соотносятся показатели численности безработных, зарегистрированных в службе занятости населения в отчетном периоде с экономически активным населением, как по всей области, так и по каждому району в отдельности. Необходимо определить, во сколько раз средний удельный вес безработных в отчетном периоде по районам области (уд Б ) больше или меньше среднего удельного веса безработных в отчетном периоде по всей области (<уд Б>)'.

Е Бi

ЭАНi удБ1 = —-----, 39

где Б/ — численность безработных, зареги стрированных в СЗ в отчетном периоде по районам;

9AK — экономически активное население по районам.

< удБi >=

Е Б i =1 __________ 39

Е ЭАНi . i = 1

При расчете данных по Волгоградской области оказалось, что средний удельный вес безработных в отчетном периоде по районам области (уд Б i ) не равен величине среднего удельного веса безработных в отчетном периоде по всей области (<уд Б i >):

удБ . = 3,04, а <удБ> = 2,53. То есть: удБ i ^< удБ i > . (3)

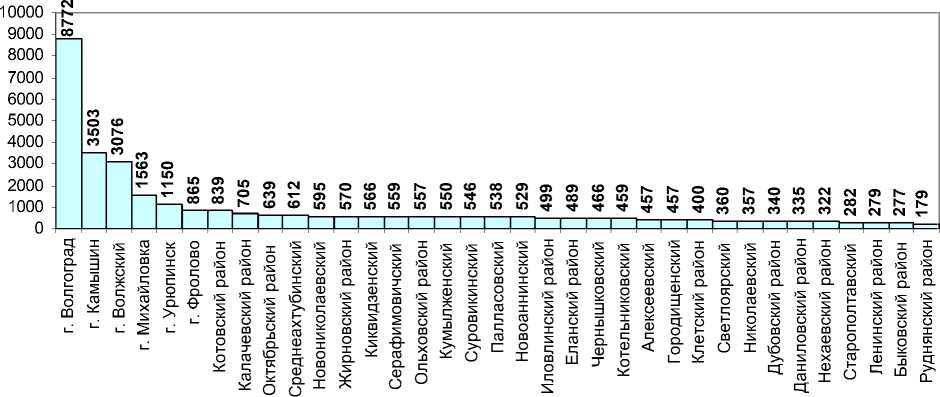

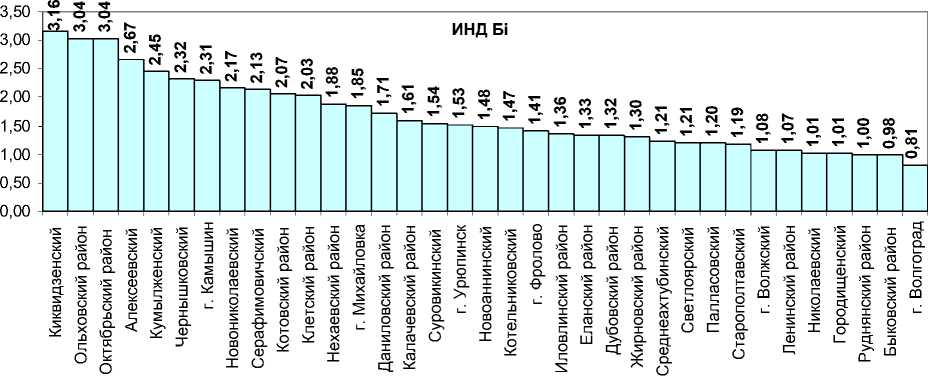

Отсюда следует, что при расчете по формуле (2) получается не достаточно объективная оценка ситуации в области, так как при суммарном делении показателей теряется объективное распределение значений. Так, например, имея только статистические данные, невозможно сказать, в каком районе ситуация хуже или лучше. Например, из того, что в г. Волгограде 8 474 безработных, а в г. Фролово 548 вовсе не следует, что ситуация в г. Волгограде хуже, чем в г. Фролово, так как относительно количества экономически активного населения выводы могут меняться на противоположные. То есть с помощью экстенсивных количественных статистических данных нельзя определить средний уровень безработицы, который позволяет дать оценочную характеристику района (см. рис. 1 и 2).

В данной работе в качестве примера приведен расчет для 2001 г., а в исследовании в целом — для трехгодичного временного периода 1999—2001 годов.

Чтобы определить, превышает ли безработица допустимый средний уровень, представляется целесообразным рассчитать предлагаемый индикатор безработицы ИНД B i . Данный показатель позволяет определить, сколько и какие субъекты исследуемого региона находятся в зоне допустимой безработицы.

Рис. 1. Численность безработных, зарегистрированных службой занятости по районам Волгоградской области в 2001 г.

Рис. 2. Экономически активное население по районам Волгоградской области в 2001 г.

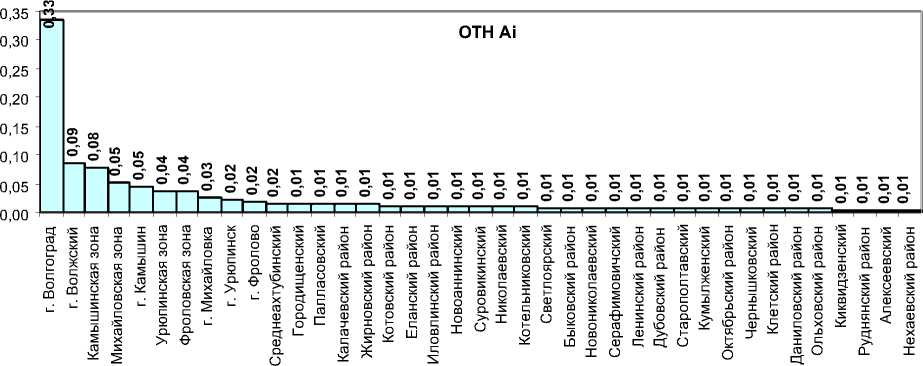

Индикатор безработицы по районам — ИНД Б i показывает, во сколько раз показатель относительной безработицы для i -го района больше аналогичного, вычисленного через среднестатистические показатели по всей области. То есть, чем индикатор безработицы по районам больше единицы, тем хуже ситуация в районе по безработице; чем индикатор безработицы по районам меньше единицы, тем ситуация лучше.

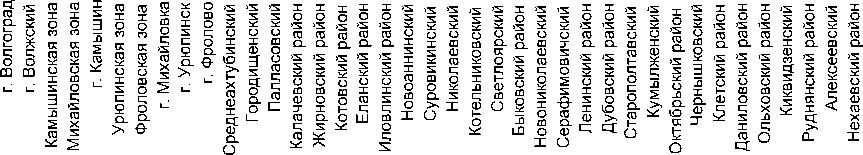

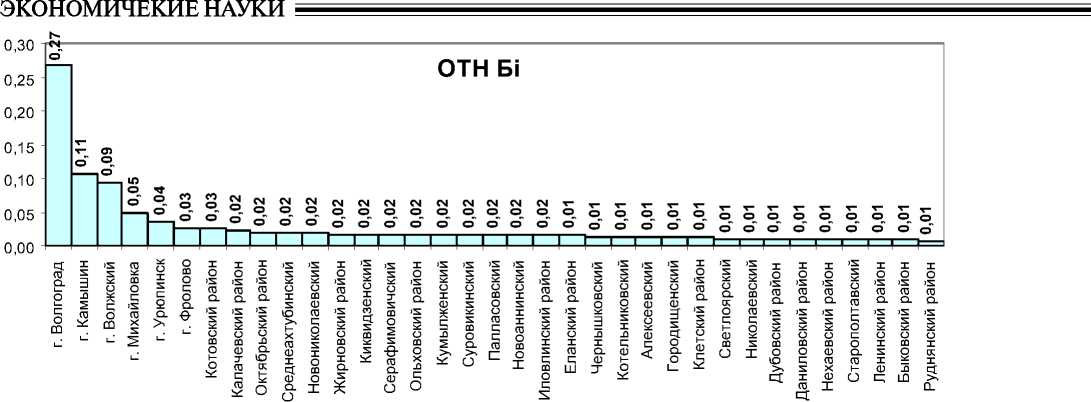

Для расчета ИНД Б i необходимо ввести такие понятия, как относительная безрабо тица (ОТН Бi) и относительное экономически активное население (ОТН ЭАНi), которые определяют долю численности безработных и экономически активного населения каждого района от их общего количества, то есть от их суммарной величины по всей Волгоградской области. Но каждый из этих показателей в отдельности не дает сравнительной оценки по субъектам, так как в основном они зависят только от численности населения в конкретном изучаемом районе (см. рис. 3 и 4).

Рис. 3. Численность безработных, зарегистрированных службой занятости по районам Волгоградской области в 2001 г.

Рис. 4. Относительное экономически активное население по районам Волгоградской области в 2001 г.

С помощью ИНД Б . , который рассчитывается, как отношение относительной безработицы к относительному экономически активному населению, можно провести анализ безработицы по районам Волгоградской области (рис. 5). По результатам математического расчета становится очевидным, что ИНД Б . есть отношение численности безработных, зарегистрированных в службе занятости в отчетном периоде, к числу экономически активного населения по каждому району к отношению численности безработных, зарегистрированных в службе занятости в отчетном периоде, к числу экономически активного населения по всей области в целом (то есть делятся суммарные величины, формула 4).

Бi

ИНД Bi =

ОТН Бi

ОТН ЭАНi

Бi Бi

ЭАНi ЭАНi

2 Bi " 2 Bi уЭвна 39

i 2 ЭАН i 39

-

2 Bi

3AHi =

-

2 3AHi

i Бi

ЭАНi

" < Bi >

-

< ЭАН1 >

. (4)

Исходя из произведенных расчетов, в 1999 г. в 19 районах Волгоградской области из 39 показатель ИНД Б i > 1, что говорит о том, что половина районов области имела уровень безработицы больше допустимого. В 2000 г. по расчету этого показателя уже 26 районов области из 39 (что составляет 2/3 части от всей Волгоградской области) имеют показатель ИНД Б i > 1, что говорит о том, что 2/3 области имеет уровень безработицы выше средней. В 2001 г. 33 района из 35 имеют показатель ИНД Б i > 1. Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция роста данного показателя. Иллюстрация значения индекса безработицы для 2001 г. приведена на рисунке 5.

Таким образом, при расчете среднего уровня безработицы (среднего ИНДБ i ) имеем следующие расчетные данные: в 1999 г. она равна 1,10; в 2000 г. - 1,20; в 2001 г. - 1,68.

Из анализа рассчитанных данных следует, что уровень безработицы за рассматриваемый год превышает норму при расчете среднего значения ИНД Б i по различным временным периодам (1999 и 2000 гг.), а в распределении значения индекса наблюдается его изменение в сторону увеличения. Это означает, что увеличивается число районов с ИНД Б i больше, чем среднее значение и уменьшается число районов со средним значением меньше единицы, что свидетельствует о сильной поляризации значений ИНД Б7. по районам. В динамике можно наблюдать тенденцию уменьшения районов с безработицей меньше среднего статистического значения и увеличения количества районов с безработицей больше среднего, что является, по сути, отражением аналогичных тенденций в структуре их экономических систем.

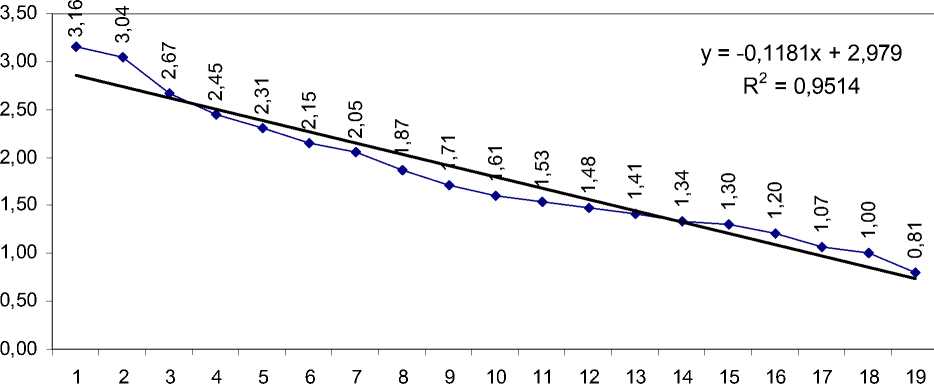

Исходя из анализа значений ИНД Б i , можно сделать вывод, что некоторые районы Волгоградской области имеют приблизительно одинаковое значение ИНД Б i (при отклонении 0,4), следовательно, их можно выделить как один из типов хозяйствования, посчитав при этом его среднее значение (табл.). В 1999 г. — 20 видов. В 2000 г. — 15 видов. В 2001 г. — 19 видов.

Построив диаграмму распределений выделенных типов хозяйствования, можно сделать вывод, что независимо от того, что каждый район по своей природе имеет различную структуру и различные процессы, происходящие в нем в ходе его развития (в положительную или отрицательную сторону), при этом состояние всей области в целом всегда сохраняет линейную зависимость состояния рынка труда (рис. 6).

Рис. 5. Индикатор безработицы по районам Волгоградской области в 2001 г.

Рис. 6. Зависимость видов экономик районов Волгоградской области в 2001 г.

Таблица

Распределение среднего значения индикатора безработицы по районам в зависимости от типа хозяйствования

|

2001 г. |

||

|

Тип хозяйствования |

Среднее значение ИНД Б i |

Количество районов, входящих в данный тип хозяйствования |

|

1 |

3,16 |

1 |

|

2 |

3,04 |

2 |

|

3 |

2,67 |

1 |

|

4 |

2,45 |

1 |

|

5 |

2,31 |

2 |

|

6 |

2,15 |

2 |

|

7 |

2,05 |

2 |

|

8 |

1,87 |

2 |

|

9 |

1,71 |

1 |

|

10 |

1,61 |

1 |

|

11 |

1,53 |

2 |

|

12 |

1,48 |

2 |

|

13 |

1,41 |

1 |

|

14 |

1,34 |

3 |

|

15 |

1,30 |

1 |

|

16 |

1,20 |

4 |

|

17 |

1,07 |

2 |

|

18 |

1,00 |

4 |

|

19 |

0,81 |

1 |

Оценить приближение к линейной зависимости можно, построив линию тренда и указав уравнение величины достоверности аппроксимации R2. Чем ближе значение R2 к единице, тем выше приближение графика к линейной зависимости.

Проследить изменения состояния объекта (области) с течением времени можно, проследив динамику этой линейной зависимости по отклонению в какую-либо сторону.

Список литературы Социально-экономические аспекты развития и проблемы оценки состояния регионального рынка труда

- Плеханова Л.А. О совершенствовании форм федеральных статистических наблюдений.//Вопросы статистики. 2002. № 12. С. 69.

- Котляревская Т.И., Луппов А.Б., Мишутина С.А. Современная концепция качества статистических данных и ее использование в статистической практике//Вопросы статистики. 2002. № 5. С. 3.