Социально-экономические индикаторы национальных целей развития России: тенденции и прогноз

Автор: Шабунова А.А., Крошилин С.В., Ярашева А.В., Медведева Е.И.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Государственное управление

Статья в выпуске: 5 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты авторского исследования по достижимости ряда социально-экономических показателей, которые заявлены в национальных целях развития России на период до 2030 года. Цель работы - проанализировать возможность достижения показателей, отражённых в национальных целях развития России, отдельными федеральными округами на основе построения прогноза и создания соответствующего рейтинга. Исследование включает три этапа: первый - проведение анализа имеющихся статистических данных и отбор анализируемых показателей, второй - построение трёх вариантов прогноза (пессимистичный, нейтральный, оптимистичный), третий - визуализация полученных результатов и построение рейтинга федеральных округов по достижимости заявленных параметров целей развития. Информационную базу составили данные Росстата (статистические сборники «Регионы России. Социально-экономические показатели» за 2020-2023 гг.), а также мониторинговые показатели минимального размера оплаты труда за период с 2013 по 2024 год. Выделено три группы федеральных округов: с высоким уровнем достижимости показателей национальных целей развития (Центральный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ), средним (СевероЗападный федеральный округ, Южный федеральный округ, Уральский федеральный округ, Приволжский федеральный округ) и низким (Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ). Согласно построенному прогнозу и обобщённому рейтингу, к 2030 году ни один из федеральных округов не сможет достичь в полном объёме требуемого уровня исследуемых показателей. Уникальность и новизна полученных результатов обусловлены возможностью сопоставления достижимости показателей в различные временные интервалы и декларируемых значений национальных целей развития России. Предложенное рейтингование может быть вертикально и горизонтально масштабировано путём расширения количества анализируемых показателей. Авторская разработка и полученные результаты нацелены на использование данных представителями всех уровней законодательной и исполнительной власти в ходе оценки заявленных социально-экономических параметров национальных целей развития, включая выполнение других национальных проектов, а также широким кругом учёных и исследователей, занимающихся проблематикой прогнозирования и моделирования на макро-, мезо- и микроуровне.

Национальные цели развития рф, качество жизни, социально-экономические показатели, рейтингование регионов, прогнозирование, эконометрическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147245927

IDR: 147245927 | УДК: 338.27:316.4:314.08:51-77 | DOI: 10.15838/esc.2024.5.95.2

Текст научной статьи Социально-экономические индикаторы национальных целей развития России: тенденции и прогноз

Задачи стратегического развития России и успешного социально-экономического функционирования её регионов напрямую связаны с достижением национальных целей, обозначенных в государственных программных документах (Ильин, Морев, 2024). Особую значимость в современных условиях приобретают научные изыскания в сфере выявления тенденций при обеспечении высокого уровня и качества жизни (Dockery, 2022), в том числе в контексте анализа причин и масштабов (Белехова, 2023) неравенства (Becker et al., 2005), бедности (Morris, 1982) как угрозы демографическому развитию территорий (Ильин, Морев, 2022). Учёными используются различные теоретические и методологические подходы к построению прогнозов достижимости национальных целей развития страны. Аналитические и прогностические методы иссле- дования (Крошилин и др., 2023) востребованы при изучении таких важных составляющих человеческого благополучия, как обеспеченность адекватными современным потребностям жилищными условиями, повышение минимального размера оплаты труда (Leng et al., 2023), включая значимые показатели (с динамикой в разные периоды) рождаемости (Bird, 2021) и ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) населения.

Региональные аспекты обеспеченности жильём (Мамлеева и др., 2021) и удовлетворённости жилищными условиями изучаются на примере отдельных территорий России (Яра-шева, Макар, 2022). При этом внимание уделяется как объективной ситуации (Лозовская, 2021) – количество квадратных метров имеющегося жилья, так и субъективным оценкам – намерения улучшить жилищные условия.

Разница в темпах снижения/увеличения рождаемости (в т. ч. суммарного коэффициента рождаемости) в зарубежных странах (Thomasson, 2021) и российских регионах (Туктамышева и др., 2023) рассматривается с точки зрения влияния всех внешних (среда) и внутренних (установки индивидов) факторов (Бегунова, 2024). Не только индикаторы рождаемости, но и в целом медицинские и демографические (Ильин и др., 2021) показатели здоровья населения анализируются в региональном разрезе (Поликарпов и др., 2023). На уровне отдельных территорий изучаются актуальные вопросы репродуктивного поведения (Архангельский и др., 2023).

Российские учёные, с одной стороны, выделяют весомые факторы, влияющие на снижение (Шульгин и др., 2022) ожидаемой продолжительности жизни в субъектах Федерации (Астанин и др., 2022), с другой – анализируют условия обеспечения «благополучной старости» (Белехова и др., 2024). Внимание уделяется взаимосвязи экономических факторов (в частности, динамики изменения ВВП на душу населения) и продолжительности жизни россиян (Беданоков и др., 2022). Особый интерес вызывает вопрос разграничения сферы ответственности за сохранение здоровья между государством и индивидом (Шабунова и др., 2021). Важной составной частью теоретических подходов к изучению вопросов ожидаемой продолжительности жизни (Чекменева, Балина, 2019; Ongel, Yilmaz, 2020) и ее увеличения, в т.ч. за счет установок на самосохранительное поведение, являются разработка и возможности использования эффективного методического инструментария (Дубровская, 2023).

Материальное обеспечение населения, включая изменяющийся минимальный размер оплаты труда (Leng et al., 2023; Плуталова, 2023), играет значимую роль в поддержании уровня жизни человека (Румянцева, Шутов, 2021) и повышении ее качества (Волгин, 2019; Dockery, 2022; Tyrell, Yates, 2017). Изучение этих проблем тесно связано с определением трендов как в диагностике – на практике, так и в теории – в развитии современных концепций социального благополучия в России (Максимов и др., 2022). Не только уровень заработной платы, но и удовлетворённость (Sabbagha et al., 2018) тру- дом и его условиями (Gayathiri, Ramakrishnan, 2013) оказывают значимое влияние на стремление человека повысить свой «комфорт» и размер благосостояния. Именно рост уровня благосостояния населения отвечает задачам достижения национальных целей развития.

В статье приводятся расчёты, осуществленные в рамках авторского исследования, и результаты построения прогноза достижимости ряда социально-экономических показателей, которые заявлены в национальных целях развития России1 на период до 2030 года (далее – НЦР). Основная цель – выявление соответствия и возможностей достижения заявленных социально-экономических показателей НЦР отдельными федеральными округами. Исходя из поставленной цели, были сформулированы и решены следующие задачи: проведен анализ имеющихся статистических данных и осуществлен отбор необходимых показателей НЦР; выбраны статистические методы, позволяющие спрогнозировать анализируемые показатели, построены варианты прогнозов; рассчитан рейтинг федеральных округов согласно достижимости выделенных социально-экономических показателей. Уникальность и новизна полученных данных обусловлены необходимостью сопоставления достижимости показателей НЦР федеральными округами (ФО) РФ на основе построения авторского прогноза и предложенной методики рейтингования (путем визуализации полученных данных по заявленным социально-экономическим показателям).

Методика исследования

Авторский подход к проведению исследования возможностей достижимости заявленных социально-экономических показателей НЦР в Российской Федерации в целом и отдельными федеральными округами в частности был реализован на основе построения трёх вариантов прогноза по отобранным переменным. Работа предполагала выполнение последовательных этапов. Первый этап – проведение анализа имеющихся статистических данных и отбор анализируемых показателей. Второй этап заключался в построении нескольких вариантов прогноза (пессимистичный, нейтральный, оптимистичный)2. На третьем этапе был получен рейтинг федеральных округов по достижимости выделенных социально-экономических показателей НЦР с помощью визуализации расчётных данных. Предложенная авторская методика (на основе прогнозирования и визуализации показателей НЦР) может быть масштабирована, так как позволяет включать любое необходимое количество социальноэкономических параметров (показателей), необходимых для исследовательских задач, с точки зрения анализа достижимости показателей, определенных в НЦР или других национальных проектах.

Информационную базу исследования составили данные Росстата, аналитические материалы, статистические сборники «Регионы России. Социально-экономические показатели» (2020– 2023 гг.)3, результаты мониторинга показателей МРОТ (за период с 2013 по 2024 год), в т. ч. данные следующих информационных ресурсов: «КонсультантПлюс»4, «РБК Life»5, «Налог-налог.ru»6.

Для получения первого варианта прогноза (обозначим его «пессимистичный») были использованы эконометрические подходы к построению линейной регрессии с одной объ- ясняющей переменной (парная регрессия) (формула 1)7:

M ( Y I Q t = q , ) = в о + в q. , (1)

где M – условное математическое ожидание случайной величины Yt как некая функция от неслучайной объясняющей переменой Qt (в момент времени t ) , β 0 и β 1 – параметры линейной регрессионной модели, которые необходимо оценить.

Для получения статистических оценок ( β ˆ 0 и Д ) и построения модели вида Y t = в 0 + в ■ qt + s t (где εt – случайная величина) были использованы возможности ПО MS Excel8. На основе данной модели получены прогнозные значения обозначенных социально-экономических показателей НЦР по федеральным округам РФ на 2025 и 2030 гг.

Второй вариант прогноза определяемых показателей НЦР по ФО РФ (обозначим его « нейтральный ») строился на основе экспоненциального тренда. Для каждого из анализируемых показателей была рассчитана функция с помощью метода экспоненциального сглаживания путем экстраполяции тенденций (трендов), которые были выявлены в предыдущие моменты наблюдений (предыдущие периоды) (формула 2)9:

Q t = k ■ Y + ( 1 - k ) ■ Q t - , , (2)

где Qt – прогнозируемое значение в момент времени t (сглаженное значение уровня ряда на основе экспоненциальной средней); k – весовой коэффициент (параметр сглаживания), учитывающий характеристики текущего момента времени t , Yt – значение величины показателя НЦР по ФО РФ текущего периода; Qt-1 – прогнозированное значение величины показателя НЦР в предыдущий момент времени.

На основе применения данного трендового метода, который базируется на расчётах уравнения тренда с учётом значений коэффициентов, характеризующих текущее наблюдение (момент времени) с учётом предыдущих (прошлых моментов времени), строится функция экспоненциальной средней величины Qt и осуществляется прогноз.

Третий вариант прогноза показателей НЦР по ФО РФ (обозначим его как « оптимистичный ») строился на основе метода скользящих средних с «подбором» функциональной зависимости с учётом максимального значения параметра R 2 . При таком методе построения прогноза происходит замена фактических показателей в динамическом ряде расчётными значениями, вычисляемыми на основе подбора функциональной зависимости, которая в большей степени соответствует наблюдениям (зависимости могут быть степенными, показательными и иными) (формула 3)10:

Y t = µ + ξ t - Q 1 ⋅ ξ t - 1 - Q 2 ⋅ ξ t - 2 - ... - Q t ⋅ ξ t - q , (3)

где у — константа; ^ t , ^ t - 1,... ^ t - q — белый шум в определенные моменты времени ( ^ t = Y - Y ).

При этом средняя величина прогнозного параметра вычисляется в определенный интервал времени ( n = 3 года для нашего прогноза), каждый последующий расчёт образуется со сдвигом на выбранный период. Это позволяет построить тенденцию развития показателя в виде плавной линии. Можно также применить модели ARMA и ARIMA. В нашем случае для расчётов использовался полином второй, третьей и четвёртой степени. Функция полинома n- степени приведена в формуле 4:

n f (Qt) = £ (ar ti), (4)

i =1

где ai – коэффициент оценки параметра в текущий момент времени t.

Это позволило более точно описать тенденции возрастания и убывания анализируемых параметров и получить необходимый прогноз по ФО РФ на 2025 и 2030 гг.

10 Елисеева И.И. [и др.] (2012). Эконометрика / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Юрайт, 453 с.

На завершающем этапе исследования строится рейтинг по федеральным округам РФ по каждому из выделенных социально-экономических показателей НЦР ( Ri , i = 1, 2, 3, … , n , где n – количество отобранных вариантов для анализа). На основе полученных значений рассчитывается обобщённый рейтинг на момент времени t ( Rобщ(t) ) по выделенным показателям достижимости НЦР по ФО РФ (формула 5):

n

R общ ( t ) = - X ( r ■ R < t )) , (5) n i . 1

где Ri(t) – значение рейтинга по показателю параметра в момент времени t, ri – коэффициент значимости рейтинга Ri в обобщённом рейтинге (определяется экспертным путем или устанавливается декларативно, может иметь значение от 0 до 1, по умолчанию принимается равным 1).

На основе визуализации полученных результатов прогнозирования и построенного обобщённого рейтинга ( Rобщ(t) ) выделенных показателей НЦР можно сделать вывод о возмож-ности/невозможности достижения обозначенных (указанных на момент времени t прогноза) параметров.

Уникальность и новизна предложенной авторской методики обусловлены возможностью сопоставления достижимости социально-экономических показателей НЦР на основе построения прогноза и рейтингования федеральных округов путем визуализации выделенных показателей. Это позволяет осуществить вертикальное («в глубину» за счёт применения новых подходов к анализу и методов прогнозирования) и горизонтальное («в ширину» за счёт включения новых параметров для анализа) масштабирование авторской методики и распространить данный подход на другие национальные проекты РФ.

Результаты прогнозирования

На данном этапе исследования для возможности апробации предложенного авторского подхода было принято решение о выделении четырёх основных социально-экономических показателей НЦР:

-

1) обеспеченность жильём (общая площадь жилых помещений на конец года на одного жителя, м2);

-

2) ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет);

-

3) суммарный коэффициент рождаемости (число детей на 1 женщину);

-

4) минимальный размер оплаты труда в РФ (руб.).

Для построения прогноза на основе данных Росстата был сформирован массив значений по обозначенным показателям за период с 2015 по 2022 год. В целях прогнозирования минимального размера оплаты труда в РФ также были включены (имеющиеся на момент построения) данные за 2023 и 2024 гг. Последовательное применение описанных выше вариантов прогноза позволило получить следующие результаты (рис. 1–4).

Согласно Указу Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»11 обеспеченность граждан жильём должна достичь не менее 33 м2 на одного человека к 2030 году и не менее 38 м2 к 2036 году. Из полученных вариантов прогноза следует, что данный показатель будет планомерно расти. В пессимистичном варианте к 2025 году СЗФО сможет достичь уровня 32,2 м2 на человека, к 2030 году три региона «перешагнут» установленный уровень показателя (ЦФО – 33,6; СЗФО – 35,5; ПФО – 34,2). Согласно нейтральному прогнозу варианты сопоставимы с пессимистичным, а при оптимистичном варианте к 2030 году к лидирующим ФО добавится еще ЮФО с показателем 33,4 м2 (рис. 1).

Социально-экономический показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)» в соответствии с НЦР должен составить к 2030 году 78 лет. Полученные данные пессимистичного прогноза демонстрируют отсутствие возможности достичь декларируемых в Указе Президента РФ показателей всеми регионами страны к обозначенному периоду. Ближе всего к этому значению будет СКФО (75,6 года к 2030 году). Отметку в 73 года смогут преодолеть четыре ФО (ЦФО – 73,60; СЗФО – 73,12; ЮФО – 73,32 и УФО – 73,04) – по оптимальному варианту прогноза, а в СКФО анализируемый показатель составит 76,03 года (рис. 2) .

Рис. 1. Прогноз показателя «Обеспеченность жильём (общая площадь жилых помещений на конец года на одного жителя, м2)» по федеральным округам РФ

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Рис. 2. Прогноз показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)» по федеральным округам РФ

Пессимистичный прогноз

Нейтральный прогноз

прогноз

-

■ 1. ЦФО

-

■ 2. СЗФО

-

■ 3. ЮФО

-

■ 4. СКФО

-

■ 5. ПФО

-

■ 6. УФО

-

■ 7. СФО

8. ДФО

72,72

71,70

71,89

74,63

73,07

72,16

72,29

75,13

73,89

72,97

73,16

75,86

74,01

73,30

73,54

76,25

74,54

73,72

73,73

76,64

72,57

72,02

72,09

74,58

70,85

70,37

70,21

73,79

72,39

72,7372,37

72,2672,15

71,8271,34

73,7073,33

72,9872,85

72,3571,86

73,88

73,24

72,80

73,60

73,12

73,32

70,71

70,38

69,31

68,68

71,39

70,82

69,81

69,22

72,26

71,85

70,50

70,09

72,41

72,01

70,73

70,20

72,94

72,52

71,12

70,22

70,83

70,81

69,60

69,15

69,50

69,61

68,30

68,06

72,41

70,44

69,54

75,1775,05

71,4471,36

71,7372,06

69,8369,71

75,7075,57

72,3372,24

72,6172,94

70,37 70,24

69,20 69,04 69,45 69,29

2025 (ПП) 2030 (ПП)

2025 (НП) 2030 (НП)

75,96

72,42

72,72

70,81

70,19

76,03

72,39

73,04

70,69

70,03

2025 (ОП) 2030 (ОП)

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Сложнее всего обстоит ситуация с показателем «Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на 1 женщину)». Согласно НЦР он должен составить к 2030 году не менее 1,6. Расчётные статистические данные свидетельствуют о планомерном снижении данного показателя по всем федеральным округам РФ. В нейтральном варианте прогноза только для

СКФО характерно значение 1,49 в 2030 году, что в большей степени «приближается» к необходимому, обозначенному Правительством РФ уровню. Два федеральных округа смогут преодолеть отметку 1,2 (УФО – 1,21; ДФО – 1,27), три ФО показывают значение чуть выше 1 (ЦФО – 1,06; ЮФО – 1,02; СФО – 1,02; рис. 3 ).

Рис. 3. Прогноз показателя «Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на 1 женщину)» по федеральным округам РФ

Пессимистичный прогноз

Нейтральный прогноз

Оптимистичный прогноз

-

■ 1. ЦФО

-

■ 2. СЗФО

-

■ 3. ЮФО

-

■ 4. СКФО

-

■ 5. ПФО

-

■ 6. УФО

-

7. СФО

-

8. ДФО

1,575

1,657

1,747

1,979

1,595

1,670

1,719

1,936

1,472

1,523

1,586

1,872

1,441

1,465

1,548

1,836

1,818

1,965

1,902

1,893

1,788

1,919

1,870

1,858

1,600

1,761

1,720

1,725

1,557

1,717

1,639

1,741

2015 2016

1,396

1,386

1,483

1,784

1,451

1,623

1,540

1,671

1,407

1,364

1,480

1,824

1,422

1,355

1,495

1,773

1,311

1,262

1,364

1,729

1,224

1,081

1,229

1,437

1,626

1,522

1,696

1,442

1,643

1,521

1,653

1,363

1,594

1,472

1,565

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1,628

1,131

1,385

1,227

1,456

2025 (ПП)

1,048

0,790

0,980

1,217

1,115

1,235

1,061

0,869

1,239

1,123

1,258

1,464

0,803

1,118

0,902

1,249

2030 (ПП)

1,638

1,197

1,452

1,304

1,454

2025 (НП)

1,021

1,486

0,920

1,215

1,024

1,269

2030 (НП)

1,639

1,183

1,418

1,276

1,474

2025 (ОП)

1,099

0,921

1,073

1,500

0,961

1,220

1,051

1,308

2030 (ОП)

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

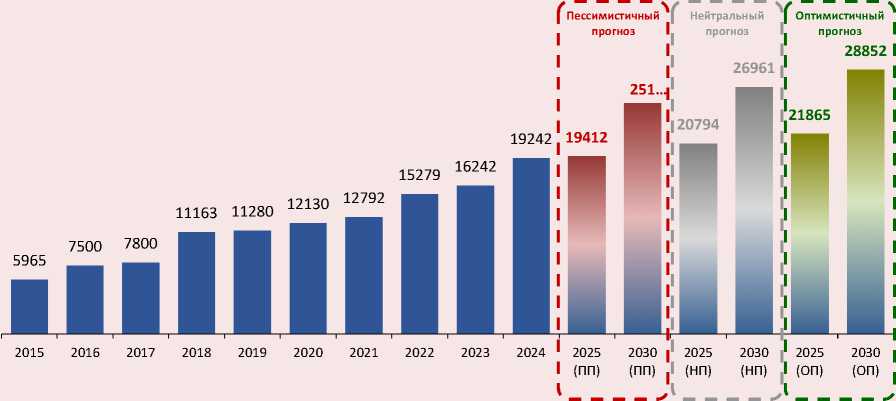

Рис. 4. Прогноз показателя «Минимальный размер оплаты труда в РФ (руб.)»

Источник: составлено авторами на основе данных информационных ресурсов «КонсультантПлюс», «Налог-налог. ru», «РБК Life».

Согласно Указу Президента «… необходимо обеспечить повышение опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц»12. За последние 10 лет, в соответствии с имеющимися статистическими данными, наблюдается устойчивая тенденция к повышению МРОТ в России. Однако по трём вариантам прогноза к 2030 году обозначенного в Указе уровня в 35 тыс. руб. в месяц достичь невозможно. В оптимистичном варианте МРОТ в России к 2025 году может быть равен 21,9 тыс. руб., в 2030 году – 28,8 тыс. руб. в месяц (рис. 4).

Анализ полученных результатов

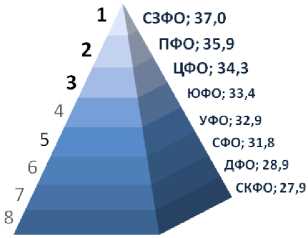

Для анализа результатов прогнозирования и выстраивания рейтинга13 достижимости показателей НЦР («Обеспеченность жильём» (не менее 33 м2 на чел. к 2030 году) – «Рейтинг 1»; «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (78 лет к 2030 году) – «Рейтинг 2» и «Суммарный коэффициент рождаемости» (1,6 к 2030 году) – «Рейтинг 3» были визуализированы данные по федеральным округам РФ на основе оптимистичного варианта прогноза (рис. 5).

В рейтинге достижимости показателя «Обеспеченность жильём» к 2030 году («Рейтинг 1»; см. рис. 5а) первое место занимает СЗФО (показатель 37,0), на втором месте находится ПФО (35,9), на третьем – ЦФО (34,3).

а) Рейтинг 1

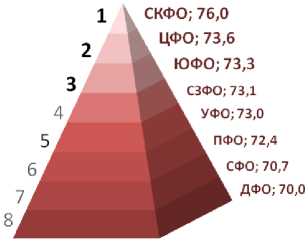

Рис. 5. Рейтинг целевых показателей НЦР по федеральным округам (визуализация достижимости обозначенных показателей)

б) Рейтинг 2

в) Рейтинг 3

Источник: результаты авторских расчётов.

Следует отметить, что, согласно полученному прогнозу, данные регионы преодолели установленный в НЦР уровень не менее 33 м2 на человека. На четвертом и пятом месте – ЮФО (33,4) и УФО (32,9) соответственно, которые также смогут показать необходимое значение. Отстающими по обеспеченности жильём являются два региона – СКФО (27,9) и ДФО (28,9). СФО (31,8) ближе к необходимой отметке в 33 м2, но в соответствии только с оптимистичным вариантом прогноза. Этого недостаточно для выполнения НЦР.

Рейтинг достижимости показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» по федеральным округам к 2030 году («Рейтинг 2»; см. рис. 5б) отражает, что желаемого уровня (78 лет) не сможет достичь ни один из федеральных округов РФ (при любом варианте прогноза). Ближе всего к данному показателю находится СКФО (76,0), второе место у ЦФО (73,6), третье – ЮФО (73,3). Очень близки по значениям СЗФО (73,1) и УФО (73,0), которые заняли в рейтинге 4 и 5 места соответственно. Больше всего (почти на 8 лет) отличаются от надлежащего необходимого уровня показатели СФО (70,7) и ДФО (70,0), занимающих в рейтинге последние места. На 6 месте ПФО со значением 72,4 года по «ожидаемой продолжительности жизни при рождении».

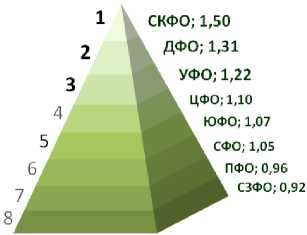

Третий рейтинг построен по оптимистичному прогнозу достижимости показателя «Суммар- ный коэффициент рождаемости» («Рейтинг 3»; см. рис. 5в). Он имеет самую низкую степень возможной достижимости установленного значения в 1,6. Ближе всего этому уровню соответствует показатель СКФО (1,5) – первое место, на втором месте у ДФО (1,31), на третьем – УФО (1,22). Три федеральных округа смогли преодолеть лишь единичное значение: ЦФО (1,10), ЮФО (1,07), СФО (1,05) и занимают в рейтинге соответствующие 4, 5, 6 места. Согласно полученным результатам прогноза, у ПФО (0,96) 7 место, у СЗФО (0,92) – 8. Они не смогут достичь суммарного коэффициента рождаемости, даже равного 1.

На завершающем этапе был построен обобщённый рейтинг выделенных показателей НЦР по прогнозным значениям 2030 года (на этапе апробации методики значение коэффициента ri = 1). Полученные результаты расчётов приведены в таблице.

Согласно расчётам, наивысший ранг обобщённого рейтинга по сравнению с другими федеральными округами имеют Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа (значение 3). Самые низкие позиции занимают Сибирский и Дальневосточный федеральные округа (значение 6). В результате расчётов среднее значение по сравнению с другими ФО получили Северо-Западный, Южный и Уральский федеральные округа (значение 4). Немного ниже (значение 5) позиция у Приволжского федерального округа.

Обобщённый рейтинг по выделенным показателям с визуализацией достижимости НЦР по федеральным округам РФ (согласно прогнозу на 2030 г.)

|

Федеральный округ РФ |

Показатель «Рейтинга 1» (не менее 33) |

«5 1 |

Показатель «Рейтинга 2» (не менее 78) |

со 1 |

Показатель «Рейтинга 3» (не менее 1,6) |

1 |

|

|

о \о О |

|||||||

|

Центральный федеральный округ |

3 |

34,3 |

2 |

73,6 |

4 |

1,10 |

3 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

1 |

37,0 |

4 |

73,1 |

8 |

0,92 |

4 |

|

Южный федеральный округ |

4 |

33,4 |

3 |

73,3 |

5 |

1,07 |

4 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

8 |

27,9 |

1 |

76,0 |

1 |

1,50 |

3 |

|

Приволжский федеральный округ |

2 |

35,9 |

6 |

72,4 |

7 |

0,96 |

5 |

|

Уральский федеральный округ |

5 |

32,9 |

5 |

73,0 |

3 |

1,22 |

4 |

|

Сибирский федеральный округ |

6 |

31,8 |

7 |

70,7 |

6 |

1,05 |

6 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

7 |

28,9 |

8 |

70,0 |

2 |

1,31 |

6 |

Обозначения:

«Рейтинг 1» – рейтинг ФО РФ по показателю «Обеспеченность жильём (общая площадь жилых помещений на конец года на одного жителя, м2)» к 2030 году;

«Рейтинг 2» – рейтинг ФО РФ по показателю «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)» к 2030 году;

«Рейтинг 3» – рейтинг ФО РФ по показателю «Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на 1 женщину)» к 2030 году.

Источник: результаты авторских расчётов.

Обсуждение

Выбранные для исследования и прогнозирования четыре показателя НЦР характеризуют уровень социально-экономического благополучия страны и взаимообусловлены, с одной стороны, ростом минимального размера оплаты труда (как и в целом доходов населения), с другой – удовлетворённостью жильём. Они оказывают прямое влияние на установки в семьях, связанные с деторождением, а повышающееся качество жизни индивида сказывается на общей продолжительности жизни человека. Несмотря на то, что учёные по-разному подходят к классификации индикаторов качества жизни, имеют дифференцированные представления о значимости того или иного показателя и о способах (методах) построения прогнозов относительно изменения обозначенных показателей, существует общий целевой вектор – поиск возможных направлений достижения национальных целей развития страны. В России на первый план выходит вопрос изучения особенностей и различий развития отдельных территорий. Именно для этого могут и должны применяться методы прогнозирования до- стижимости наиболее значимых социальноэкономических показателей с дифференциацией по регионам или федеральным округам.

Проведенный анализ достижимости ряда социально-экономических индикаторов, заявленных в национальных целях развития России на период до 2030 года, позволил на основе трёх вариантов прогноза (пессимистичного, нейтрального, оптимистичного) получить значения показателей на 2025 и 2030 гг. Прогноз 2025 года отражает существующую тенденцию тренда изменения показателей, заявленных для анализа. Были построены рейтинги, опираясь на которые рассчитан обобщённый рейтинг спрогнозированных показателей НЦР по ФО РФ. На основе полученных данных визуализированы результаты, позволяющие сделать выводы о возможности достижения федеральными округами необходимых уровней, указанных в НЦР. Следует отметить, что, согласно предложенному авторскому подходу, ни один ФО РФ к 2030 году не сможет выполнить в полном объёме требования президента и достичь необходимого уровня всех показателей НЦР.

Лидирующую позицию занимает Центральный федеральный округ, который в обобщённом рейтинге занял позицию 3 (высокий уровень достижимости НЦР). Однако значение показателя «Рейтинга 3» («Суммарный коэффициент рождаемости» к 2030 году) в ЦФО достигает лишь 1,1 при необходимом 1,6. Это значительно ухудшает положение округа в общем рейтинге. Показатель «Рейтинга 2» («Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» к 2030 году) тоже недостаточно высок и равен 73,6 года при необходимом уровне 78 лет. Однако этот показатель позволяет занять ЦФО второе место среди остальных ФО. Второй лидер – Северо-Кавказский федеральный округ, также занимающий в обобщённом рейтинге 3 место. По показателям «Рейтинга 2» и «Рейтинга 3» у СКФО первое место, однако по «Рейтингу 1» («Обеспеченность жильём» к 2030 году) он может претендовать только на 4 место среди ФО (со значением показателя 33,4 м2 – это выше, чем необходимо достичь согласно НЦР (33 м2)).

Средний уровень достижимости НЦР в рамках обобщённого рейтинга имеют СевероЗападный федеральный округ – позиция 4, Южный федеральный округ – 4, Уральский федеральный округ – 4, Приволжский федеральный округ – 5. Причем СЗФО имеет значение в «Рейтинге 1», равное 1, а в «Рейтинге 3» – 8. Позиция ЮФО «оттягивает» значение в «Рейтинге 3», равное 5, так как суммарный коэффициент рождаемости к 2030 году достигнет лишь 1,07 при необходимом, согласно НЦР, значении 1,6. УФО занимает третью позицию по «Рейтингу 3» со значением 1,22, но 5 место по рейтингам 1 и 2. ПФО лидирует по «Рейтингу 1» (2 место), но имеет 6 место показателю «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» и 7 – по суммарному коэффициенту рождаемости.

К федеральным округам с низким уровнем достижимости НЦР, согласно полученному варианту прогноза, можно отнести Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Они получили в обобщённом рейтинге оценку 6. Причём следует подчеркнуть, что ДФО имеет достаточно высокий уровень по «Рейтингу 3» – значение 2, но по «Рейтингу 1» у него позиция 7, а по «Рейтингу 2» (8) он уступает одну пози- цию даже СФО. У СФО очень низкий суммарный коэффициент рождаемости, равный 1,05 при необходимом 1,6.

Заключение

В рамках проведенного исследования по вопросам достижимости заявленных социальноэкономических показателей НЦР в Российской Федерации к 2030 году был разработан и апробирован по выделенным показателям инструментарий оценки, который включал вариант прогнозирования и построения обобщённого рейтинга федеральных округов страны. Уникальность и новизна решения поставленной задачи заключаются в возможности сопоставления достижимости показателей НЦР (плановых нормативных значений, отраженных в Указе Президента РФ) с полученными прогнозными значениями и построения визуализированных рейтингов. Заявленная методика уникальна и даёт возможность вертикального (за счёт применения новых подходов к анализу) и горизонтального (за счёт включения новых параметров для анализа) масштабирования. На настоящем этапе авторский подход уже позволяет визуализировать полученные результаты, выделяя уровни рейтинга цветом (см. табл.). В таблице позиции представлены цветовой трёхуровневой оценкой: зелёный – рейтинг имеет значение от 1 до 3, жёлтый – значение от 4 до 5, красный – значение от 6 до 8, что нацелено на оптимизацию анализа трендов изменения показателей/ позиций региона и даёт возможность увидеть интегральный показатель рейтингов с необходимым уровнем детализации.

Апробация заявленной методики доказала ее состоятельность. Согласно результатам, полученным при оценке достижимости выделенных показателей по НЦР, федеральные округа РФ можно разделить на три группы:

-

1) группа с высоким уровнем достижения НЦР: Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа с позицией 3 в обобщённом рейтинге;

-

2) группа со средним уровнем достижения НЦР: Северо-Западный, Южный и Уральский федеральные округа с позицией 4, а также Приволжский федеральный округ со значением 5;

-

3) группа с низким уровнем достижения НЦР: Сибирский и Дальневосточный федеральные округа – позиция 6.

Обобщённый рейтинг и рейтинги на основе спрогнозированных показателей НЦР по ФО РФ показали, что к 2030 году ни один из федеральных округов не сможет выполнить в полном объёме требования президента и достичь заявленного уровня значений показателей. Это доказывает, что подобные методики оценки необходимо использовать не только на этапе анализа выполнения НЦР, но и в период планирования показателей.

Логичным продолжением развития заявленного подхода к анализу может быть применение новых вариантов рейтингования федеральных округов за счёт оценки достижимости обозначенного уровня показателя НЦР, например попадание в «доверительный интервал» (±2–5% отклонение от заданного уровня) и/или шкалирование оценки на основе шагового удаления от необходимого значения (±5–10% отклонение, шаг от необходимого уровня).

В заключение следует подчеркнуть, что в настоящее время существует объективная необходимость разработки и внедрения аналогичных методик оценки для реализации как показателей, которые заявлены в национальных целях развития России, так и всех национальных проектов. Подобные подходы дают возможность моделировать и прогнозировать варианты достижимости поставленных целей, рассчитывать уровень получаемой результативности, а значит, позволяют оценивать эффективность реализации проектов от начального этапа – на уровне создания идей – до завершающего, включающего его дальнейшее развитие (масштабирование проекта). Это очень важно в период, когда Россия на основе подобных проектов решает стратегические задачи импортозамешения, социально-экономического развития и промышленного суверенитета. Авторская методика может быть полезна и интересна специалистам, учёным, исследователям и административным работникам, которые занимаются проблемами развития и оценки социально-экономических показателей, в том числе реализации национальных проектов, влияющих на возможности достижения национальных целей развития России.

Список литературы Социально-экономические индикаторы национальных целей развития России: тенденции и прогноз

- Архангельский В.Н., Богдан И.В., Калачикова О.Н., Чистякова Д.П. (2023). Особенности репродуктивного поведения жительниц Москвы // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 3. С. 231–246. DOI: 10.15838/esc.2023.3.87.12

- Астанин П.А., Миронова А.А., Наркевич А.Н. [и др.] (2022). Динамика вклада предотвратимых причин смерти в снижение ожидаемой продолжительности жизни населения Красноярского края в 1999–2019 гг. // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. № 1. С. 15–34. DOI: 10.24412/2312-2935-2022-1-15-34

- Бегунова Л.О. (2024). Снижение рождаемости как одна из острых проблем в сфере демографии Воронежской области // Современная наука: от теории к практике: сборник статей Международной научно-практической конференции, Пенза, 25 марта 2024 года. Пенза: Наука и Просвещение. С. 142–145.

- Беданоков М.К., Моргунов Е.В., Чернявский С. В. (2022). Взаимовлияние ожидаемой продолжительности жизни и ВВП в странах мира // Народонаселение. Т. 25. № 4. С. 4–15. DOI: 10.19181/population.2022.25.4.1

- Белехова Г.В. (2023). Масштабы неравенства и особенности его восприятия в современной России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 1. С. 164–185. DOI: 10.15838/esc.2023.1.85.9

- Белехова Г.В., Нацун Л.Н., Соловьева Т.С. (2024). Благополучная старость: от научных теорий к основам ее программирования // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 17. № 2. С. 220–238. DOI: 10.15838/esc.2024.2.92.12

- Волгин Н.А. (2019). Прожиточный минимум, МРОТ и минимальная заработная плата – современное понимание и взаимосвязи // Социально-трудовые исследования. № 3 (36).

- Дубровская Ю.В. (2023). Детерминанты продолжительности жизни населения в гетерогенных субъектах РФ // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 1. С. 139–163. DOI: 10.15838/esc.2023.1.85.8

- Ильин В.А., Морев М.В. (2022). Бедность в стране– «угроза для стабильного развития и демографического будущего» // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 1. С. 9–33. DOI: 10.15838/esc.2022.1.79.1

- Ильин В.А., Морев М.В. (2024). Российская Федерация в первой четверти XXI века. Президентом поставлены задачи до 2030 года // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 17. № 1. С. 9–40. DOI: 10.15838/esc.2024.1.91.1

- Ильин В.А., Шабунова А.А., Калачикова О.Н. (2021). Потенциал повышения рождаемости и семейно-демографическая политика России // Вестник Российской академии наук. Т. 91. № 9. С. 831–844. DOI: 10.31857/S0869587321090048

- Крошилин С.В., Медведева Е.И., Ярашева А.В. (2023). Построение модели оценки удовлетворённости качеством жизни: эконометрический подход // Народонаселение. Т. 26. № 4. С. 87–98. DOI: 10.19181/population.2023.26.4.8

- Лозовская А.Н. (2021). Проблемы жилищной обеспеченности и пути их решения в регионах Северо-Кавказского федерального округа // Экономика и предпринимательство. Т. 127. № 2. С. 566–572. DOI: 10.34925/EIP.2021.127.2.110

- Максимов А.М., Тутыгин А.Г., Малинина К.О. [и др.] (2022). Проблемные вопросы методологии оценки социального благополучия населения в современной России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 2. С. 138–155. DOI 10.15838/esc.2022.2.80.9

- Мамлеева Э.Р., Сазыкина М.Ю., Трофимова Н.В. (2021). Оценка уровня дифференциации регионов Приволжского федерального округа по уровню жилищной обеспеченности и благоустройства жилищного фонда // Жилищные стратегии. Т. 8. № 4. С. 385–398. DOI: 10.18334/zhs.8.4.113744

- Плуталова Е.С. (2023). Проблемы МРОТ как инструмента государственного регулирования заработной платы // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Естественные, общественные науки. № 2. С. 58–62.

- Поликарпов А.В., Голубев Н.А., Огрызко Е.В., Люцко В.В. (2023). Динамика медицинско-демографических показателей в Дальневосточном федеральном округе за 2015–2021 годы // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. № 3. С. 993–1014. DOI: 10.24412/2312-2935-2023-3-993-1014

- Румянцева Е.Е., Шутов О.Л. (2021). Прожиточный минимум и МРОТ: проблемы упрощения подходов и искажения реальных потребностей населения // Вестник Томского государственного университета. Экономика. № 54. С. 93–109. DOI: 10.17223/19988648/54/4

- Туктамышева Л.М., Чибилев А.А., Мелешкин Д.С., Григоревский Д.В. (2023). Оценка репродуктивного поведения и рождаемости на примере степных регионов России // Народонаселение. Т. 26. № 1. С. 29–38. DOI: 10.19181/population.2023.26.1.4

- Чекменева Л.Ю., Балина Т.А. (2019). Ожидаемая продолжительность жизни населения в России и мире // Вестник Тверского государственного университета. Серия: География и геоэкология. Т. 27. № 3. С. 5–13.

- Шабунова А.А., Нацун Л.Н., Короленко А.В. (2021). Укрепление общественного здоровья: баланс ответственности государства и гражданина // Проблемы развития территории. Т. 25. № 4. С. 7–23. DOI: 10.15838/ptd.2021.4.114.1

- Шульгин С.Г., Зинькина Ю.В., Коротаев А.В. (2022). Влияние ценностных установок мужчин и женщин на их ожидаемую продолжительность жизни // Народонаселение. Т. 25. № 1. С. 92–104. DOI: 10.19181/population.2022.25.1.8

- Ярашева А.В., Макар С.В. (2022). Региональные жилищные проблемы населения: Дальневосточный федеральный округ // Народонаселение. Т. 25. № 3. С. 89–102. DOI: 10.19181/population.2022.25.3.7

- Becker S.G., Philipson T.J., Soares R.R. (2005). The quantity and quality of life and the evolution of world inequality. American Economic Review, 1(95), 277–291.

- Bird M. (2021). The Covid baby bust could reverberate for decades. The sudden drop in global fertility during the pandemic will have far-reaching consequences for businesses and economies. The Wall Street Journal. Available at: https://www.wsj.com/articles/the-covid-baby-bust-could-reverberate-for-decades-11614962945

- Dockery A.M. (2022) Housing quality, remoteness and indigenous children’s outcomes in Australia. Economic Analysis and Policy, 73, 228–241. DOI: 10.1016/j.eap.2021.11.013

- Gayathiri R., Ramakrishnan L. (2013). Quality of work life – linkage with job satisfaction and performance. International Journal of Business and Management Invention, 1(2), 1–8.

- Leng C.H., Tsai C.S., Chan T.C., Lee H.W. (2023). Quality of life in multiple scenarios: The impact of work mode and social contact quantity. Frontiers in Psychology, 14, 1018415. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1018415

- Morris M. (1982). Measuring the condition of the world’s poor: The physical quality of life index. Economic Development and Cultural Change, 4(30), 887–889.

- Ongel M.E., Yilmaz B. (2020). Why women may live longer than men do? A telomere-length regulated and diet-based entropic assessment. Clinical Nutrition, 3(40), 1186–1191. DOI: 10.1016/j.clnu.2020.07.030

- Sabbagha M. De S., Ledimo O., Martins N. (2018). Predicting staff retention from employee motivation and job satisfaction. Journal of Psychology in Africa, 2(28), 136–140.

- Thomasson Е. (2121). As births slow in China and US, ex-laggard Germany bucks trend. Reuters. Available at: https://www.reuters.com/world/births-slow-china-us-ex-laggard-germany-bucks-trend-2021-05-13/

- Tyrell F.A., Yates T.M. (2017). A growth curve analysis of housing quality among transition-aged foster youth. Child and Youth Care Forum, 1(46), 91–117. DOI: 10.1007/s10566-016-9370-1