Социально-экономические исследования проблемы трудоустройства молодежи в сельской местности

Автор: Пыжикова Н.И., Озерова М.Г., Торопынина Н.М., Веселкова В.С.

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 2 (28), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются вопросы, связанные с социально-экономическими проблемами возвращения молодых специалистов в сельскую местность. Целью проведенного исследования явилось выявление причин отсутствия у молодежи интереса к сельскому труду и формирование предложений для органов государственной власти, способствующих созданию условий для возвращения молодежи на село. Для решения поставленной цели предполагалось с помощью анализа состояния трудового потенциала сельского хозяйства, социологического опроса молодежи определить факторы, влияющие на решение молодого специалиста отказаться от работы в сельской местности. В анкетировании приняли участия выпускники ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, учащиеся школ и молодежь, проживающая в сельской местности из различных районов Красноярского края. Практически все опрашиваемые к основным социально-экономическим проблемам отнесли низкую заработную плату и невысокий уровень социальных благ (должное медицинское обслуживание, отсутствие необходимой инфраструктуры, некомфортные жилищные условия, слабая мобильная связь и Интернет, отсутствие условий для проведения досуга). Социологический опрос подтвердил анализ состояния развития сельской местности, а именно разрыв в заработной плате в 1,5 раза между сельским хозяйством и среднерегиональным значением, низкий уровень благоустройства жилищного фонда. В решении вопроса возвращения молодежи на село видится проведение государственной политики по двум направлениям: развитие сельской экономики, способствующей росту доходности населения; формирование необходимых социальных условий. В первом случае предполагается развивать, помимо существующих производств, несельскохозяйственные сферы бизнеса, осуществлять профессиональное обучение сельчан для участия в новых трудовых процессах, создавать льготные условия для ведения бизнеса на сельской территории. Второе направление должно отталкиваться от формирования социальных стандартов жизнеобеспечения сельской территории, способствующих формированию достойной среды обитания сельчан.

Молодые специалисты, сельская местность, село, инфраструктура, трудоустройство, уровень жизни сельского населения, социологический опрос, выпускник

Короткий адрес: https://sciup.org/140300836

IDR: 140300836 | УДК: 331.101.3 | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-2-76-86

Текст научной статьи Социально-экономические исследования проблемы трудоустройства молодежи в сельской местности

Введение . Основную долю трудового потенциала страны составляет молодежь, но именно она более других категорий населения подвержена негативным последствиям функционирования рынка труда. Так, за 3 последних года уровень безработицы выпускников образовательных организаций вырос с 7,8 до

15,7 %. Особенно остро это проявляется в сельской местности, где, помимо вопросов экономического характера, встают на передний план социальные проблемы, тормозящие процессы привлечения молодых специалистов на работу в село. В этой связи 54 % будущих молодых специалистов аграрного производства, окон- чивших учебные заведения высшего и среднего образования, не связывают трудоустройство с полученной профессией. Для формирования сельского трудового резерва из числа молодежи государство осуществляет беспрецедентные меры, включающие поддержку в виде увеличения заработной платы, получения социальной выплаты на обустройство в сельской местности. Тем не менее, молодежь не спешит возвращаться на село.

Цель исследования . Изучить социально-экономические проблемы трудоустройства молодежи в сельской местности; выработать рекомендации для корректировки политики по закреплению молодых специалистов на селе.

Задачи исследования : выявить основные факторы отсутствия мотивации трудоустройства молодежи в сельской местности; оценить степень влияния органов государственной власти, местного самоуправления на основные сферы социально-экономического положения сельской молодежи; определить уровень общественной активности молодых специалистов на селе.

Объекты исследования . Молодежь в возрасте 14–35 лет, проживающая в сельской местности (школьники, студенты, молодые специалисты, работающие в сфере АПК). Выбор респондентов определен возрастом отнесения к числу молодежи, исходя из действия Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» [1].

Методы исследования . Проведение социально-экономического исследования о факторах мотивации трудоустройства молодежи в сельской местности осуществлялось путем социологического опроса, как наиболее простого метода, позволяющего быстро оценить жизненно важные явления и состояние общественной жизни. При работе с аналитическими данными применялись экономико-статистический и графический методы исследования.

Результаты исследования и их обсуждение . Проблема трудоустройства молодежи остро стоит во всем мире. Исходя из доклада «Глобальные тенденции занятости молодежи в 2020 году: технологии и рабочие места завтрашнего дня» Международной организации труда, безработица затрагивает 67,6 млн молодых людей, или 13,6 % молодежной рабочей силы [2]. Основными причинами называются автоматизация рабочих мест, узкая направленность обучения, а также отсутствие желания выпускников трудиться по ранее выбранным профессиям. Особенно остро проблема трудоустройства выпускников стоит в сельской местности. В чем же кроются ее основные причины? Для начала проанализируем ситуацию в целом на рынке трудовых ресурсов отрасли. По официальным данным государственной статистики, доля сельского населения в Красноярском крае неуклонно сокращается (табл. 1).

Таблица 1

Структура сельского населения в Красноярском крае [3, 4, 5]

|

Показатель |

Год |

|||||

|

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2020 |

2021 |

|

|

Доля сельского населения в общей численности населения, % |

25,9 |

24,0 |

23,7 |

23,3 |

22,5 |

22,1 |

|

Доля трудоспособного населения в общей численности сельского населения, % |

56,0 |

59,6 |

59,2 |

53,6 |

52,4 |

53,6 |

|

Доля старше трудоспособного сельского населения, % |

20,3 |

19,6 |

21,2 |

24,9 |

26,4 |

25,2 |

|

Число сельских жителей на 1000 горожан, чел. |

331,4 |

316,3 |

310,7 |

303,2 |

289,8 |

288,1 |

К 2021 г. доля сельского населения, в том числе трудоспособного, в сравнении с 2000 г. сократилась почти на 2,4 %. При этом трудовые ресурсы села неиз- бежно стареют, о чем говорит доля сельского населения старше трудоспособного возраста, которая к 2021 г. увеличилась на 5 % (табл. 2).

Таблица 2

Среднегодовая численность сельского населения, занятого в сельском, лесном хозяйстве, охоте рыболовстве и рыбоводстве

Красноярского края [3, 4, 5]

|

Показатель |

Год |

|||||

|

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2020 |

2021 |

|

|

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. |

175,1 |

141,2 |

123,5 |

112,4 |

95,7 |

93,7 |

|

Доля населения, занятого в сельском, лесном хозяйстве, охоте рыболовстве и рыбоводстве, в общей численности работников, занятых в экономике, % |

12,4 |

9,9 |

8,6 |

7,8 |

7,0 |

6,7 |

Количество работающих в отрасли к 2021 г. сократилось в рассматриваемом диапазоне почти в 2 раза, что привело и к снижению доли работников, занятых в сельском хозяйстве, по отношению к общему числу работников, занятых в экономике региона. Эта отрицательная тенденция обусловлена как оттоком сель- ского населения в город, так и интенсификацией сельскохозяйственного производства.

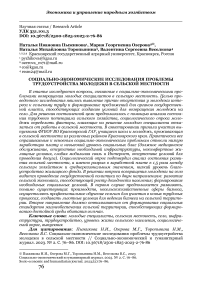

Интересен в ретроспективном плане анализ структуры работников, занятых в сельском хозяйстве, по уровню образования (рис. 1).

и Высшее образование н Среднее профессиональное образование и Среднее общее образование н Основное общее образование

U Не имеют основного общего образования

Рис. 1. Уровень образования работников, занятых в сельском хозяйстве края , % [3, 4, 5]

В 2010 г. в агропромышленном комплексе было в 2,4 раза больше специалистов с высшим образованием, в 1,4 раза – специалистов, имеющих сред- нее профессиональное образование. Не имеющих основного общего образования не было совсем, а к 2021 г. такая категория стала возрастать и составила 1,4 %.

Положение дел говорит о том, что количество неквалифицированных работников в сельскохозяйственном производстве понемногу увеличивается. Причин этому несколько, среди которых и социальная отсталость сельских территорий, и низкая заработная плата, и непрестижность сельского труда.

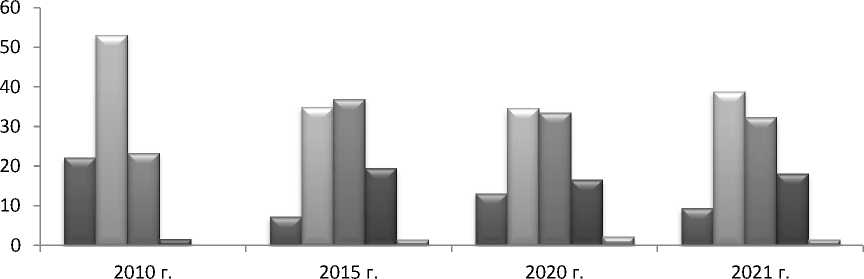

Отставание заработной платы работников сельскохозяйственного производства от регионального уровня существенное. Если в 2000–2005 гг. разрыв был почти 2,8 раза, то в последние годы он сократился до 1,5 раза (рис. 2).

с Среднемесячная номинальная заработная плата по региону

^^^^^™ Среднемесячная номинальная заработная плата по сельскому хозяйству

Рис. 2. Среднемесячная номинальная заработная плата работников сельскохозяйственного производства в сравнении с номинальной заработной платой по региону, руб. [3, 4, 5]

И все же, исходя из того, что труд является несправедливым. Сельская со-сельчан более трудоемкий и тяжелый, циальная инфраструктура еще далека от такое соотношение заработной платы идеального состояния (табл. 3).

Благоустройство жилищного фонда, % [3, 4, 5]

Таблица 3

|

Год |

Удельный вес общей площади, оборудованной |

||||||

|

S о о и о а о ц: о и |

=s CD s ей го S id |

О о У |

S S И |

1 о |

2 о го |

||

|

2000 |

25 |

11 |

24 |

10 |

48 |

8 |

6 |

|

2005 |

25 |

13 |

27 |

10 |

40 |

10 |

9 |

|

2010 |

28 |

16 |

30 |

12 |

38 |

12 |

13 |

|

2015 |

41 |

25 |

36 |

14 |

20 |

17 |

32 |

|

2020 |

45 |

27 |

36 |

16 |

20 |

19 |

39 |

|

2021 |

45 |

27 |

37 |

17 |

20 |

20 |

38 |

Менее половины сельских домов обеспечены водопроводом и центральным отоплением. Около 20 % сельчан имеют в домах газ, канализацию и горячее водоснабжение. Таким образом, условия жизни оставляют желать лучшего, и далеки от городских критериев.

Непривлекательность сельского труда, демографические проблемы сказываются и на количестве молодежи, желающей получить профессии, связанные с сельскохозяйственным производством (табл. 4).

Таблица 4

Уровень квалификации работников сельскохозяйственного производства, чел. [3, 4, 5]

|

Показатель |

Год |

||||

|

2005 |

2010 |

2015 |

2020 |

2021 |

|

|

Квалифицированные рабочие, служащие |

х |

1457 |

1122 |

735 |

590 |

|

Специалисты среднего звена |

598 |

302 |

269 |

395 |

555 |

|

Бакалавры, специалисты, магистры образовательных организаций высшего образования |

1330 |

1213 |

1480 |

880 |

868 |

Количество выпускников, окончивших учебные заведения Красноярского края по сельскохозяйственному профилю, уменьшилось к 2021 г. почти в 2 раза по всем уровням подготовки. Правда, последние изменения образовательной политики привели к всплеску обучения в учебных заведениях среднего профессионального образования. Тем не менее, многие из тех, кто выбирают профессии специалистов среднего звена, из-за сложившихся социальных и экономических условий не спешат связать свою жизнь с сельским хозяйством.

Для выявления глубинных причин отсутствия интереса у молодого поколения к работе и проживанию в сельской местности учеными Красноярского государственного аграрного университета было проведено социологическое исследование среди молодежи, проживающей из сельской местности и выехавшей для обучения в городе. Исследование проводилось методом анкетирования. Анкета была сформирована на основании двух моделей: вопросы о фактах и вопросы о личном мнении, призванные отразить пожелания и суждения респондентов [6, 7].

Анкеты были сформированы для каждой группы, исходя из возрастной категории, территориального нахождения и формата деятельности (школьники, студенты, проживающие на селе молодые люди). Основная цель опроса – получить ответы на вопросы: почему молодежь не возвращается жить и работать в село? Какой видится им идеальная деревня?

В проведении опроса принимали участие 1204 человека: 581 учащийся средних образовательных школ, 559 студентов-выпускников Красноярского ГАУ, 64 молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

География участников опроса была достаточно широкой: 33,3 % проживают в Красноярске, 63,0 – в районах края, 3,7 % – в других регионах (Иркутская, Кемеровская, Тюменская области, республики Тыва, Хакасия).

По составу семьи среди молодых сельских специалистов лидирует молодежь со статусом семейного положения «не замужем» (холост) – 46,8 %. При этом две трети респондентов (73,4 %) проживают в сельской местности свыше 10 лет, то есть с момента рождения. Это говорит о том, что проблемы, с которыми сталкивается молодежь, знакомы им не понаслышке, соответственно, существует большая доля вероятности, что при ответе на анкету они были более объективны.

Более 50 % школьников при опросе определили, что хотят связать свою жизнь с такой деятельностью, как творчество, медицина, дизайн, журналистика, педагогика, программирование, психология. И только 12,5 % видят себя в сфере АПК (6,2 % – в зоотехнии и ветеринарии, 4,8 – пищевой и перерабатывающей промышленности, 1,5 % – в агрономии). При наличии бюджетных мест, но с условием возвращения в сельскую местность, готовы обучаться по направлениям сельскохозяйственного профиля (при условии целевого обуче- ния с дополнительной стипендией от работодателя) 30 % учащихся.

44,8 % студентов-выпускников отметили, что их будущая профессия связана со сферой АПК, однако после окончания вуза почти половина выпускников собирается трудоустроиться в Красноярске, 18 % респондентов планируют продолжить обучение на следующем уровне высшего образования. Небольшой процент опрашиваемых (4 и 5 % соответственно) не собираются трудоустраиваться, так как имеют малолетних детей и готовятся к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. В целом затруднились ответить на вопрос будущего трудоустройства 10 % студентов (рис. 3).

Трудоустройство в другом регионе 6%

Затрудняются с ответом 10%

Трудоустройство в сельской местности 8%

Продолжили обучение 18%

Домохозяйки 4%

Трудоустройство в малых городах края 5%

Служба ВС РФ 5%

Трудоустройство в г. Красноярске 45%

Рис. 3. Результаты социологического опроса учащихся средних образовательных школ, студентов-выпускников Красноярского ГАУ, молодых специалистов, проживающих в сельской местности, %

Достойный размер заработной платы, определенный выпускниками-респондентами, составляет 35 000– 50 000 руб. С мерами государственной поддержки для молодых специалистов, работающих в сельской местности, знакомы 60,0 % выпускников вуза и 32,8 % сельской молодежи, которые воспользовались ими для строительства (приобретения) жилья (18,7 %). Несмотря на то 82

что молодые люди, проживающие на селе, слабо используют предлагаемые государством субсидии, многие из них считают (28,1 %), что это может быть дополнительным источником дохода семьи.

В качестве дополнительных мер государственной поддержки, при наличии которых выпускники учебных заведений могли задуматься о переезде в сельскую местность, являются благо- устроенное жилье (17,7 %), высокая и стабильная заработная плата (15,2 %), развитая инфраструктура (12,5 %), финансовая поддержка (8,1 %), наличие рабочих мест по специальности и помощь в адаптации (8,1 %).

Реализуемая государством планомерная политика в области аграрного производства вселяет уверенность у сельской молодежи, что их работа будет постоянной и ни один из членов семьи ее не потеряет (48,4 %). В случае потери работы, 54,6 % молодых специалистов ответили, что готовы попробовать начать свое дело, среди студентов аналогичный ответ составил 36 %. Причинами отказа для открытия собственного дела стали отсутствие первоначального капитала и достаточной государственной поддержки

(26,5 %), необходимых знаний (20,3 %), предпринимательского таланта (17,1 %). И только 19,8 % студентов выбирают сельское хозяйство как отрасль развития своего бизнеса.

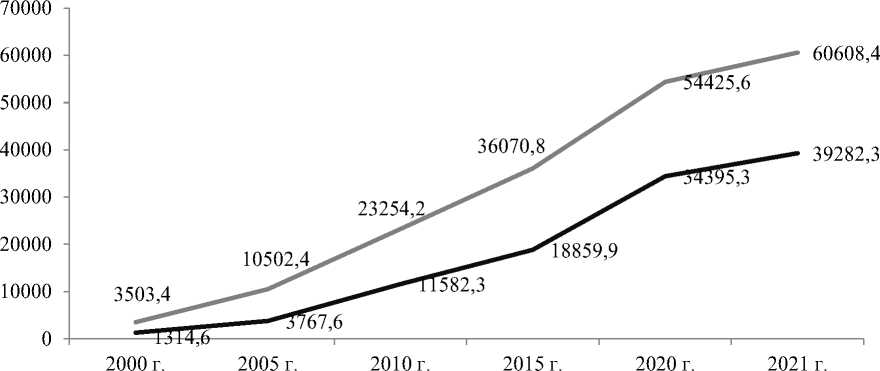

На вопрос о знании государственных программ в области поддержки малого бизнеса среди студентов утвердительно ответили 31,1 % респондентов, среди сельской молодежи – 28,1 %. Знают о программах, но считают, что сложно в них разобраться, 18,8 % студентов и 40,5 % сельчан. Ничего не знают о поддержке малого сельского предпринимательства 48,1 % студентов и 32,8 % молодежи. Социально-экономические проблемы, сдерживающие возврат в сельскую местность молодежи, выстроились в следующем порядке (рис. 4).

Рис. 4. Социально-экономические проблемы, сдерживающие возврат молодежи в сельскую местность

школьники студенты сельская молодежь

На первое место социальноэкономических проблем участники социологического опроса поставили заработную плату, но при этом трудности сельской жизни они оценивали по-разному. Так, отсутствие должного медицинского обслуживания отметила половина опрашиваемых, кроме школьников, которые в силу своего возраста еще не успели столкнуться с проблемами здоровья. Похожая ситуация и с сельской инфраструктурой, отсутствие которой обозначили почти 41 % студентов и 32 % молодых специалистов. Наибольшее опасение у студентов вызывают некомфортные жилищные условия (40,1 %) и будущее трудоустройство (38,3 %). В отличие от школьников (36,1 %), тяжелый сельский труд не испугал студентов (14,1 %) и сельскую молодежь (10,9 %), так как они в целом тем или иным образом связаны с сельским хозяйством. Устойчивая мо- бильная связь, наличие Интернета более всего важны для студенчества (42,8 %) и школьников (24,4 %). Более 20 % всех категорий опрашиваемых единодушны во мнении, что важным является создание условий для проведения досуга и занятий спортом.

При формировании «портрета идеальной сельской местности» более 80 % школьников и студентов описали ее как желаемое место труда, жизни и профессионального роста, а 70 % сельской молодежи все-таки устраивает то место, где они проживают в данный момент. Для того чтобы село стало привлекательным, все респонденты высказали мнение о достойной заработной плате, наличии рабочих мест для специалистов, стабильной работе, благоустроенном жилье с комфортными условиями для жизни, качественном медицинском обслуживании, хорошей сотовой связи и Интернете, развитой инфраструктуре, в том числе для отдыха, культурного досуга. По мнению школьников, «Идеальная местность должна включать в себя наличие мест для проведения досуга: парки, скверы, развлекательные центры, бассейн. Более обширное наличие масс-маркетов, магазинов». Сельская молодежь считает, что идеальное село должно быть «…развитым, чистым, работящим», это «территория с хорошими дорогами и высокими доходам», с «…крупными сельскохозяйственными предприятиями на территории каждого сельсовета», «хорошим школьным образованием и дополнительным образованием для детей», «доступным общественным транспортом», «крепким устойчивым малым бизнесом».

Заключение. Необходимо отметить, что социологический опрос подтвердил аналитику социальноэкономического состояния сельских территорий, определяемых как недостаточно привлекательных для формирования потенциала сельской молодежи. Несмотря на то что в последнее десятилетие государство прилагает огромные усилия для формирования программ кадрового обеспечения села, охватывающих как мероприятия по улучшению жилищных условий, так и осуществление социальных выплат, молодежь остается недовольна тем социальным положением, которое сложилось на селе. Совершенно очевидно, что налицо контраст между сельскими и городскими условиями труда и отдыха, а также располагаемыми душевыми доходами сельчан, которые значительно ниже городских. В этой связи проводимая государством политика развития сельских территорий должна осуществляться по двум направлениям: 1) формирование эффективной экономики сельской территории, способствующей росту занятости сельского населения и повышения его доходности; 2) формирование благоприятных социальных условий. Реализация первого направления должна предполагать меры, способствующие снижению бедности населения, повышению уровня и условий его жизни. Для этого необходимо создание возможностей для получения денежных доходов в сельском хозяйстве наравне с другими отраслями экономики, развитие других доходных несельскохозяйственных сфер бизнеса, реализация на местах программ дополнительного профессионального обучения и переподготовки сельчан для участия в трудовом процессе новых производств, создание льготных условий для ведения бизнеса на сельской территории. Иными словами, органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в росте экономического и налогового потенциала своих территорий [8]. Второе направление предполагает формирование достойной социальной инфраструктуры. Главной проблемой его реализации является отсутствие необходимых денежных средств у сельских поселений. Несомненно, решение этой проблемы должно быть приоритетом общегосударственного уровня, а механизм реализации обязан предусматривать совместные усилия государственных, региональных и местных органов управления. Поскольку социальное обустройство является достаточно сложной задачей, то к ее решению должен подключиться не только государственный бюджет, но и средства сельскохозяйственных предприятий, усилия населе- ния. Требуется законодательно закрепить социальные стандарты жизнеобеспечения сельской территории, которые позволят сформировать среду жизненного обитания, соответствующую определенному уровню. Необходимо минимизировать риски, связанные с недофинансированием развития социальной инфраструктуры [9]. При этом надо учитывать и колорит сельского населения, его традиции и психологические аспекты, чтобы избежать пассивности и иждивенчества и активизировать его социальную позицию.

Подводя итог, необходимо отметить, что первоочередным является ре- шение вопроса о повышении социального статуса сельского населения через увеличение доходности и занятости. Это влечет за собой формирование условий для вовлечения сельских жителей в активную производственную деятельность, которая не может развиваться без участия государственной помощи. Тем не менее, совершенно понятно, что без коренных изменений социальной сферы, создания быта и условий труда, соответствующих стандартам комфортного проживания, нельзя ждать увеличения кадрового потенциала и эффективности его деятельности.

Список литературы Социально-экономические исследования проблемы трудоустройства молодежи в сельской местности

- Федеральный закон от 25 декабря 2020 г. № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372649.

- Глобальные тенденции занятости молодежи в 2020 году: технологии и рабочие места завтрашнего дня: докл. Междунар. организации труда. Женева, 2020. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/-publ/documents/publication/wcms_737648.pdf.

- Красноярский краевой статистический ежегодник. 2010. Федеральная служба государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. 2010. URL: https://krasstat.gks.ru/folder/30015.

- Красноярский краевой статистический ежегодник. 2015. Федеральная служба государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. 2015. URL: https://krasstat.gks.ru/folder/30015.

- Красноярский краевой статистический ежегодник. 2021. Федеральная служба государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. 2021. URL: https://krasstat.gks.ru/folder/30015.

- Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и политических процессов. М.: Юрайт, 2019. 251 с. URL: https://urait.ru/bcode/426173.

- Троцук И.В. Качественно-количественный формат сельскосоциологических мониторингов: возможность или необходимость? // Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2020. № 3. С. 18-34.

- Кудряева Л.А., Ермакова А.С. Проблемы и перспективы привлечения молодых специалистов в сельскую местность // Системное управление. 2012. № 4(17). С. 9.

- Кузьмич Н.П. Развитие социальной инфраструктуры сельских территорий региона в целях улучшения качества жизни населения //Экономика: вчера, сего- дня, завтра. 2019. № 4-1(9). С. 392-399.