Социально-экономические проблемы реализации стратегии включения репродуктивного труда в экономику

Автор: Лаврентьева И., Варнавская И.П.

Рубрика: Экономическая социология

Статья в выпуске: 2 (57), 2006 года.

Бесплатный доступ

Данная научная статья посвящена историко-социологическому анализу территориального социально-экономического поведения населения Урала в XX веке как региона, играющего с XVIII в. и по настоящее время значительную роль в социально-экономическом развитии всей страны. Предложенный анализ позволяет понять как истоки современных проблем регионального развития Урала, так и концептуализировать возможные пути объективации и оптимизации социально-экономических процессов в регионе на ближайшую и отдаленную перспективу.

Короткий адрес: https://sciup.org/147150449

IDR: 147150449 | УДК: 316.334.22

Текст научной статьи Социально-экономические проблемы реализации стратегии включения репродуктивного труда в экономику

В трансформационных условиях к важнейшим факторам актуализации проблемы включения репродуктивного труда1 по детям-дошкольникам в реальный сектор российской экономики могут быть отнесены следующие факторы:

-

□ популяционный кризис, начавшийся в нашей стране с 1992 г.;

-

□ геополитическая ситуация, обострившаяся в связи с распадом СССР и сменой парадигм общественного развития;

-

□ объективная потребность в ресурсном обеспечении (человеческим капиталом) перехода нашей страны к инновационной экономике.

Последовательно рассмотрим каждый из этих факторов.

Популяционный кризис

В последние 14 лет естественная убыль населения России составляет в среднем ежегодно не менее 700 тыс. человек. За годы депопуляционного процесса наша страна уже потеряла «естественным» путём более восьми млн. человек и согласно некоторым прогнозам российских экспертов численность населения России к 2015 году сократится со 146 млн. человек до 130—135 млн. [1]. Естественная убыль населения все в меньшей степени компенсируется миграционным приростом, который сократился за 1995—2004 гг. в 33 раза, а доля его в замещении естественной убыли снизилась за этот период с 60 до 2 % (рассчитано по [2, 3]). Если на начало 1992 г. численность населения России составляла 148,7 млн. человек, то на конец 2004 г. только 143,5 млн.человек, а к началу 2021 г. по умеренно-оптимистическому прогнозу Института народнохозяйственного прогнозирования РАН оно уменьшится до 134,6 млн.человек (рассчитано по [1]). Официальный прогноз Госкомстата более пессимистичен: численность населения России уже к 2020 г. составит примерно 131 млн. человек [4].

В большинстве же стран мира в XXI веке продолжится популяционный рост. Поэтому из-за раз-нонаправленности динамики численности населе- ния нашей и других стран Россия к 2050 г. переместится с нынешнего 6-го места в мире по численности населения на 14-е.

Плотность населения Западной Европы — 166 человек на кв. км, тогда как в России — только 8 человек на кв. км. Ещё разительнее пример США, где в 1990-е годы достигнут рекордный прирост численности населения (33 млн. человек за период, или по 3,3 млн. человек ежегодно) и прогнозируется его дальнейший рост, в результате чего плотность населения страны увеличится с 30 человек на кв. км в 2001 г. до 44 человек в 2050 г. Естественно, что в экономико-демографическом плане у нас неизмеримо больше общего с США, Канадой, Австралией, чем со странами Западной Европой и Японией (в этих последних потенциал развития и хозяйственного освоения территории практически исчерпан).

Для повышения обоснованности и эффективности мер по активизации экономико-демографической политики нужно выявить и изучить основные факторы роста населения. Анализ воспроизводственного процесса показывает разбалансированность всех четырёх более частных процессов: рождаемости, смертности, эмиграции и иммиграции. Наиболее же разбалансирован процесс рождаемости. Именно этот дисбаланс и является главной непосредственной причиной популяционного кризиса. Но где искать первопричины резких изменений в репродуктивном поведении населения в последнее десятилетие?

Актуализация проблемы включения домашнего репродуктивного труда в экономику обусловлена прежде всего ухудшением количественных и качественных параметров человеческого капитала в нашей стране, прогнозируемым длительным сохранением установившегося режима суженного воспроизводства населения.

Геополитическая ситуация

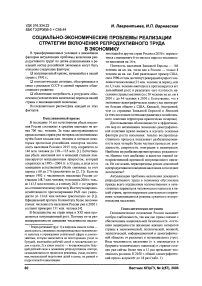

Геополитическое положение России вызывает особую озабоченность, так как оно прямо связано с обеспечением национальной безопасности -состояния защищенности жизненно важных интересов страны в экономической, политической, военной, экологической, информационной и демографической областях от реальных и потенциальных угроз. Ведь численность населения (т. е. имеющегося и будущего человеческого капитала) в странах-соседях уже сейчас более чем в 13 раз превышает численность россиян. К 2050 г. общий «демографический пресс» возрастёт до 18 раз (табл. 1).

И. Лаврентьева, И.П. Варнавская

Данные табл. 1 говорят о дисбалансе в размещении и его нарастании по всем географическим направлениям, за исключением европейского, где население наших западных соседей уже сейчас в 13,1 раза превышает численность россиян.

Таблица 1

|

Страны и группы стран |

№ строки |

Число стран |

Территория, тыс. кв. км. |

Население, млн. чел. |

Плотность населения, чел. на кв. км. |

||||

|

2001 г. |

2025 г. прогноз |

2050 г. прогноз |

2001 г. |

2025 г. |

2050 г. |

||||

|

Россия |

01 |

1 |

17075 |

144,4 |

137 |

128 |

8,5 |

8 |

7,5 |

|

Страны-соседи РФ — всего |

02 |

29 |

21872 |

1891,3 |

2187,4 |

2253,9 |

86 |

100 |

103 |

|

в том числе |

|||||||||

|

Дальневосточные |

03 |

3 |

11260 |

1337,7 |

1460,1 |

1399,3 |

119 |

130 |

124 |

|

Центральноазиатские |

04 |

7 |

5441 |

228,4 |

367,3 |

490,2 |

42 |

68 |

90 |

|

Ближневосточные |

05 |

5 |

2595 |

149,8 |

192,3 |

216,9 |

58 |

74 |

84 |

|

Азиатские в целом |

06 |

15 |

19296 |

1715,9 |

2019,7 |

2106,4 |

89 |

105 |

109 |

|

Европейские |

07 |

14 |

2576 |

175,4 |

167,7 |

147,5 |

68 |

65 |

57 |

|

Отношение показателей |

|||||||||

|

стран-соседей к России — всего |

09 |

X |

1,28 |

13,09 |

15,94 |

17,60 |

10,1 |

12,5 |

13,7 |

|

в том числе: |

|||||||||

|

Д альневосточные |

10 |

3 |

0,66 |

9,26 |

10,66 |

10,93 |

14 |

16,2 |

16,5 |

|

Центральноазиатские |

И |

7 |

0,32 |

1,58 |

2,68 |

3,83 |

4,9 |

8,5 |

12 |

|

Ближневосточные |

12 |

5 |

0,15 |

1,04 |

1,40 |

1,69 |

6,8 |

9,2 |

11,2 |

|

Азиатские в целом |

13 |

15 |

0,13 |

11,88 |

14,74 |

16,45 |

10,5 |

13,1 |

14,5 |

|

Европейские |

14 |

14 |

0,15 |

1,21 |

1,22 |

1,15 |

8 |

8,1 |

7,6 |

|

Справочно: промышленно развитые не соседние с РФ страны |

15 |

25 |

31289 |

917,1 |

990,2 |

1011,1 |

29 |

32 |

32,3 |

|

Отношение их показателей к российским |

16 |

X |

1,83 |

6,35 |

7,23 |

7,90 |

3,4 |

4,0 |

4,3 |

Примечания: 1. Источники исходных данных [5]. Умеренно-оптимистичный прогноз численности населения на 2025—2050 гг. выполнен Центром демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН]; 2. К дальневосточным странам-соседям РФ относятся: Китай, Монголия, Северная Корея; 3. К центральноазиатским странам-соседям РФ отнесены: Афганистан, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан; 4. К ближневосточным странам-соседям РФ отнесены: Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция; 5. К европейским странам-соседям РФ отнесены: Белоруссия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Украина, Финляндия, Чехия, Эстония; 6. Данные о численности населения в 2001 г. при

Демографические характеристики геополитической ситуации в мире и их изменения за 2001—2050 годы

ведены по состоянию на середину года.

К 2050 г. общее превышение возрастет до 17, 6 раз (по азиатским странам-соседям — в 16,4 раза); одновременно уже к 2025 г. несколько сблизятся различия между разными группами азиатских стран-соседей и Россией по плотности населения — размах вариации здесь уменьшится с 9,1 до 7,7 раз.

Наряду с различиями в общей демографической нагрузке были также сопоставлены показатели интенсивности демографического давления на Россию с наиболее важных географических направлений (см. графы 8—10 по строкам 09—14 табл. 1).

Общая демографическая нагрузка может быть рассчитана соотношением численности населения стран-соседей и нашей страны, а интенсивность демографического давления — соотношением плотности населения на один квадратный километр стран-соседей и России. В процессе обобщения результатов анализа дисбаланса в размещении населения по региональному геополитическому пространству России были сделаны следующие представляющиеся важными выводы оценочного характера:

-

□ общая демографическая нагрузка существенно различается по разным географическим направлениям, при этом с показателем 9,3 доминирует Дальневосточное направление (хотя его доля в суммарной демографической нагрузке и понизится с 71 % в 2001 г. до 62 % в 2050 г.);

-

□ опережающими темпами в этот период будет нарастать демографическое давление стран-соседей России по Центральноазиатскому направлению (оно увеличится в 2,4 раза, тогда как по Дальневосточному лишь на 18 %, а по Европейскому ожидается снижение на 6 %);

-

□ главная причина опасного для России геополитического дисбаланса — низкая плотность заселения территории, которая в 3—4 раза меньше, чем по промышленно развитым странам, при перенаселенности стран-соседей, где средняя плотность населения ниже, чем у нас, в 10,1 раза;

-

□ прогнозируется, что интенсивность демографического давления стран-соседей на Россию будет и впредь постоянно возрастать почти по всем географическим направлениям (кроме Европейского направления) и может достигнуть к 2050 г. величин от 11,2 по Ближневосточному до 16,5 по Дальневосточному направлению.

Итак, пассивно-созерцательное отношение к популяционному кризису на постсоветском пространстве, главной причиной которого, по нашему мнению, является экономическая и социальная дискриминация домашнего репродуктивного труда, является неприемлемым. Необходима разработка и реализация кардинальных мер по изменению сложившейся ситуации.

Объективная потребность в ресурсном обеспечении (человеческим и интеллектуальным капиталом) перехода России к инновационной экономике

Мерилом состоятельности и благополучия каждой нации в настоящее время становятся уровень ее интеллектуального и духовного развития, а его носителем — яркая творческая личность. Развитые страны, опираясь на научно-технические достижения, собственные и мигрировавшие к ним кадры ученых и специалистов, удерживают интеллектуальную ренту, последовательно наращивая свои конкурентные преимущества. Продолжает сохраняться расслоение мировой экономики на доминирующее ядро и зависимую периферию, в состав которой де-факто входит и Россия. В ВВП развитых стран интеллектуально-информационные ресурсы как сумма элементов иерархически-сетевой структуры достигают 35—45 % и продолжают расти.

Наша же страна, все еще обладая немалыми человеческими активами (в целом образованным населением, опытными рабочими кадрами, знающими специалистами, творчески мыслящими учеными) достигает экономического благополучия — довольно относительного — преимущественно за счет экспорта сырья, полуфабрикатов и энергоносителей. Человеческие активы в должной мере не трансформируются в интеллектуальные активы, структурные активы и брэнд-активы. Интеллектуальный отечественный капитал используется явно неэффективно, что характерно для традиционной экономики, а не для формирующейся в промышленно развитых и новых индустриальных странах экономики с доминирующей интеллектуальной составляющей.

Переход от инновационно-пассивной к инновационно-активной стратегии для нашей страны весьма актуален, так как за 1990—2001 гг. уровень инновационной активности российских предприятий (измеряемый по доле предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, в их общем количестве) упал с 68 % в 1990 г. до 10,6 % в 2001 г. [6]. Между тем уровень инновационной активности в промышленности США, Германии, Японии, Франции составляет 70—82 %, что обеспечивает вышеперечисленным странам прочные конкурентные позиции на мировом рынке.

На первый взгляд, успешный переход России к инновационной экономике может быть обеспечен при стабильной и даже уменьшающейся численности ее населения. Однако это не так по крайней мере по двум причинам. Во-первых, охарактеризованная выше крайне низкая степень заселенности и хозяйственного освоения восточных и северо-восточных территорий требует, кроме огромных инвестиционных и материально-технических ресурсов, притока десятков миллионов новых рабочих рук, которые могут появиться здесь только при условии быстрого роста общей численности населения страны.

Во-вторых, уникальность демографической ситуации в России состоит в том, что наряду с депо-пуляционными процессами (падением численности населения) происходит ухудшение его качественных характеристик — физического, психического и социального здоровья, образовательно-профессионального потенциала, нравственных и духовных качеств [7, 8, 9, 10]. При таком состоянии человеческого капитала и тенденциях его изменения переход к инновационной экономике становится крайне затруднительным.

Таким образом, актуализация проблемы включения репродуктивного труда по детям-дошкольникам в реальный сектор национальной экономики обусловлена как популяционным кризисом и геополитической ситуацией, так и потребностями развития инновационной экономики. По выражению А. Илларионова, Россия уже бездарно потеряла XX век и «чтобы не потерять и век грядущий, экономисты и государственные деятели должны извлечь необходимые уроки из весьма поучительного опыта прошедших десятилетий и внести соответствующие коррективы в экономическую политику» [11].

Включение затрат на выполнение репродуктивной функции женщин в экономическое производство является эффективным средством перехода к устойчивому режиму расширенного воспроизводства человеческого капитала в количественно-качественном аспекте как необходимого условия преодоления популяционного кризиса, улучшения геополитического положения страны и ускорения ее перехода на инновационный путь развития. При этом следует выделить ряд проблем, ключевых для успешного осуществления предлагаемых стратегических решений.

Во-первых, проблему профессионализации домашнего репродуктивного труда. В профессиональных лицеях, колледжах и университетах целесообразно организовать широкомасштабную подготовку будущих «репродуктивных работников». При этом под репродуктивными работниками здесь следует понимать лиц, которые профессионально подготовлены для выполнения функций по уходу, воспитанию, обучению, ранней социализации своих и приемных детей, — лиц, для которых этот вид деятельности в домашнем репродуктивном секторе и небольших домашних детских домах будет основным .

Подобное образование бесценно как для «наемных» репродуктивных работников (трудящихся в семьях с высокими доходами), так и для социально ответственных родителей в семьях с более скромным достатком, желающих самим обеспечить должное качество воспитания и домашнего обучения своим детям. Обществу сейчас уже явно опрометчиво уповать (как это было в прошлом) на «естественные природные инстинкты» любящих родителей и опыт старшего поколения. Там, где остро требуются специальные знания по детской педагогике, психологии, педиатрии и т. д., отсутствует альтернатива системному профессиональному образованию.

Во-вторы^, проблему институализации домашнего репродуктивного сектора. Наряду с семьей этот сектор представляет собой относительно автономный социальный институт. Отпочкование домашнего репродуктивного сектора от семьи уже в какой-то мере происходит — молодые семьи все чаще носят конъюгальный характер, т. е. основаны на эротической близости и вообще не преследуют цели рождения детей. Как и во всяком другом социальном институте, базис домашнего репродуктивного сектора образует совокупность формальных, а также неформальных правил, норм, предписаний и требований. Все они связаны с определенной организационно-правовой культурой (пока еще достаточно низкой), с созданием и использованием которой высокоразвитое общество призвано эффективно контролировать и регулировать деятельность людей в одной из наиболее важных сфер общественной жизни — сфере воспроизводства будущего человеческого капитала.

В-третьих, проблему научного и информацион но-методического обеспечения домашнего репродуктивного труда — вида деятельности, подлежащего решительной модернизации. Это обеспечение должно полностью соответствовать условиям кардинального изменения отношения общества к человеческой репродукции. Необходимо создание таких научных и учебных дисциплин, потребность в которых назрела, как «Экономика репродуктивного труда», «Управление репродукционным процессом», «Учет в домашнем репродуктивном секторе», «Воспроизводство человеческого капитала: содержание, типы, условия, методы регулирования» и др.

В-четвертых, проблему осуществления кардинальных перемен в общественном сознании — адекватном отражении в нем подлинной ценности домашнего репродуктивного труда. Создание цивилизованных условий для успешного выполнения родителями репродуктивной функции необходимо рассматривать как сугубо равноправную с другими (и, безусловно, приоритетную для общества) гендерную функцию, а не сводить гендерные исследования лишь к поиску путей обеспечения равноправия женщин и мужчин на рынке труда, в сфере занятости, образовании и в карьерном росте.

Собственно нерешенность последней из вышеперечисленных проблем и является главной причиной, препятствующей нормальной репродукции. При ее наличии никакие «стратегии», «концепции», «программы», «альтернативные варианты» развития демографической ситуации в нашей стране и дальнейшего приумножения ее человеческого капитала не могут быть реализованы.

Список литературы Социально-экономические проблемы реализации стратегии включения репродуктивного труда в экономику

- Демография России. http://anthropos.narod.Ri/demography.html.

- Российское образование к 2001 году. Аналитический обзор. http://www. ed.gov.ru/obzor.html#tl 7.

- Россия в цифрах. 2004: Крат.стат.сб./Федеральная служба государственной статистики. -М., 2004. -431с.

- Черняк А. Дефицит детей и мужчин/Время новостей. № 54. 28 марта 2002 г.

- Основные демографические показатели по всем странам мира//Демоскоп Weekly. № 183-184. 20 декабря 2004 -9 января 2005. http://www.demoscope.ru/weekly/app/wordl2002-0.php

- Кузубов С.А. Совершенствование системы управления интеллектуальными активами промышленного предприятия. Автореферат на...канд. экон. наук. -Екатеринбург. 2002. -С. 19-20.

- Бестужев-Лада И.В. Депопуляция: социальные проблемы.//Демографические процессы и семейная политика. -М., 1999.

- Бреева Е.Б. Положение отдельных социально-демографических групп населения. Дезадаптация подростков. В кн. Россия -2000. -М.: Изд-во ИСЭПН, 2000. -352 с.

- Леонидова Г.В. Здоровье населения -важнейшая составляющая трудового потенциала региона//Народонаселение, 2000, № 4. -С. 139-141.

- Римашевская Н.М. Российский генофонд: качество будущих поколений//Народонаселение, 2000, №4. -С. 97-101.

- Илларионов А. Как Россия потеряла XX столетие//Вопросы экономики, 2000, №1. -С. 4-26.